自在自觀自語

張 杰

人類對這個世界充滿了好奇,向外探索著物質(zhì)、時間、空間,以至茫茫宇宙,向內(nèi)追問著人的情緒、情感、精神世界。這一切探尋的背后,無非是想確定人在這個世界的位置以及人存在的價值。對藝術(shù)的追尋其實也需要回答這樣的兩個問題:“藝術(shù)是什么”,以及“藝術(shù)存在的意義是什么”。不同時代語境中的藝術(shù)理論研究者們以他們非凡的洞察力與思考力不斷對這此二者作出自己的回答。作為一個藝術(shù)實踐者,也正是這兩個問題推動著我在藝術(shù)的崇山峻嶺中不斷探索,走向未知的方向。

從今天對藝術(shù)的理解而言,藝術(shù)與技術(shù)肯定不能等同。但不可否認(rèn)的是,藝術(shù)絕大部分時候都和技術(shù)密切相關(guān)。在中文語境中“藝術(shù)”這個詞本身的指向就是“術(shù)”,特指包含著某種“藝”的因素(如對稱、均衡、比例等)的技術(shù)。而在古希臘文化中,藝術(shù)就是指生產(chǎn)性的制作活動和制作技術(shù),而不是指產(chǎn)品。當(dāng)時的雕塑、建筑、繪畫都被看成是一種工匠的技術(shù)。具體到繪畫領(lǐng)域,技術(shù)既與可用于繪畫的具體物質(zhì)材料相關(guān),也與繪畫中每位藝術(shù)家獨特的表達手法形成的繪畫語言相關(guān)。前者與時代發(fā)展、科技進步、觀念革新等大背景密切相關(guān),后者更多是藝術(shù)家個體不斷找尋的結(jié)果。縱觀藝術(shù)史,不管是宋元明清還是文藝復(fù)興,不管是荊浩、董源還是達·芬奇、畢加索,但凡重要的節(jié)點和青史留名的藝術(shù)家,未必有新的繪畫材料相關(guān),但幾乎都毫無例外地伴隨著繪畫語言的推陳出新。沒有嫻熟的繪畫語言,胸中之境就無法在畫布上得心應(yīng)手地生動呈現(xiàn);沒有獨特的繪畫語言,藝術(shù)作品就只是對繪畫史的重復(fù),泯然于眾生。對繪畫語言的探求,既是每位初入藝術(shù)殿堂的追尋者的第一場考驗也是長久的拉鋸戰(zhàn),藝術(shù)語言從摹仿開始,然后熟練,再超越,再熟練,又超越,又熟練,旋轉(zhuǎn)而上,直至藝術(shù)生命的終點處。

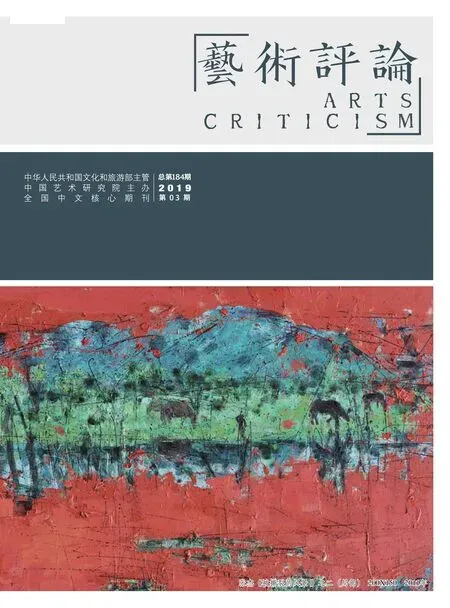

《城市夢》之二 200X180 2018年

對繪畫語言的執(zhí)著,往往始于正式習(xí)藝的年紀(jì)。我在四川美術(shù)學(xué)院讀書時,學(xué)校圖書館里有且僅有一套《世界美術(shù)全集》,不能外借,只能放在櫥窗里,每天由工作人員翻一頁,于是我就每天站在櫥窗外對著書頁臨摹一頁。后來有各種機會見了大師們的真跡,作品中的點線、筆觸、光影各顯神通。我以大師為師,天天練手,日日揣摩,研究生期間的研究方向就是油畫語言研究。這個階段的理論研究、精品觀摩和藝術(shù)實踐都以大師經(jīng)典為模板,心有所悟、手有所得之后,我開始嘗試尋找有個人印記的繪畫語言。那時倫勃朗的光影、塞尚的色彩、馬蒂斯的平面化、印象派的筆觸吸引著我,如何汲取和創(chuàng)新困擾著我。林風(fēng)眠等大師們的藝術(shù)之道,給予我徹悟:他山之石自然可以攻玉,而中華藝術(shù)的基因也應(yīng)該保留;中國的油畫藝術(shù),應(yīng)根植于中華本土,在借鑒中成長;中西結(jié)合是為正道。于是我把目光投向了中國繪畫。中國畫講究的筆意、筆趣,講究用筆的平、圓、留、重、變,還有積墨法、破墨法等技法,引人入勝,讓我不斷嘗試中西技法結(jié)合的種種可能。在這一時期的《遙遠的星》《構(gòu)想》《山之靈》《蕾》等作品中,對繪畫語言著意推敲琢磨的痕跡明顯。

藝術(shù)是技術(shù),然而絕不僅僅是技術(shù)。在對國畫中勾皴染點技法的揣摩過程中,我的注意力也開始被畫面的內(nèi)容以及內(nèi)容背后的精神世界所吸引。勾皴染點是國畫山水畫的基本技法,山水形態(tài)歷來為中國文人墨客所鐘愛,山水畫是中國畫中非常具有特色的一種類型。西方也有風(fēng)景畫,但畫的是某處具體的景觀,是實寫;而中國山水畫卻是大山大水,畫的是世上的千山萬壑,更是創(chuàng)作者心中的理想世界,是虛寫。中國的山水畫體現(xiàn)出中華“天人合一”的哲學(xué)觀,人在山水中獲得寧靜與自由,山水是人的精神世界的象征。子曰:“仁者樂山,知者樂水。”山,寬厚仁慈堅定不屈;水,靈活機敏奔騰飄逸。在中國的藝術(shù)世界里,山非山,水亦非水,而是人化的自然和自然的人化,象征著人格的獨立和精神的自由。山水被人格化,成為中國文人可以交流對話的對象。山水是文人寄寓性情理想的家園,是“天籟人籟,合同而化”天人合一的體現(xiàn)。在中國的文化語境中,人本來就是自然的一部分,二者之間不是一種互相依存的關(guān)系,而是主客同構(gòu),心物共生、共感、共振,生命和諧相融的狀態(tài)。同時,山水還暗含著古人樸素的虛實哲學(xué)觀:山是陽,水是陰;山與水陰陽相蕩、剛?cè)峄⑻搶嵮苌w現(xiàn)著中國式的對立而不相抗的互補和諧原則。山與水的并置在端莊與嫵媚、堅毅與柔和、篤實與虛空、橫亙與瞬逝的對比參照中體現(xiàn)著部分與整體、已知與未知、有限與無限、現(xiàn)象與本質(zhì)的形而上思考。可以說山水就是中國文化精神最有力度的形式表征。我被山水題材的厚重內(nèi)涵所吸引,上云端、入山林、觀滄海、瞰大地,將自我意識和內(nèi)心體悟融注于大美山河之中,創(chuàng)作了《天機》系列、《逝者如斯》系列、《地支十二辰》系列、《念天地悠悠》等眾多山水作品。

藝術(shù)是客觀存在與藝術(shù)家主觀世界相互熔鑄的產(chǎn)物。古人面對的客觀世界就是自然山水,所以他們的筆下多山水。然而伴隨著生產(chǎn)力的發(fā)展,人類改造世界的能力以日新月異的速度呈幾何倍遞增,我們沖出了太陽系,山水也不再是古時自然而然的山水。大壩筑、平湖出,城鎮(zhèn)起、青山禿。在工業(yè)化進程加速進行的時代,有些地方以犧牲自然壞境為代價換取不可持續(xù)的經(jīng)濟高速發(fā)展。原野中挖掘機呼嘯而前,深林里伐木鋸晝夜不息;水中采沙船,山里采石場;電纜橫亙在空中,機器轟鳴于大地。沙塵飛舞中青山綠水已成一簾幽夢。飛速發(fā)展中,自然環(huán)境被破壞了,而城市里的人也不能獨善其身。帶著這種觀察與思考,我創(chuàng)作了《大地淚痕》《帶紅印的風(fēng)景》《被切割的山水》《撕裂的風(fēng)景》等系列組畫。在對作品的解讀中,觀賞者很容易注意到畫面中所設(shè)置的紅色印章、黑色電線、赤裸大地,這些人為因素的加入,觸目驚心地凸顯出現(xiàn)代工業(yè)社會對自然與生態(tài)的破壞。但畫面所想要表達的,還不僅于此。如前文所述,在中國的文化語境中,山不僅是山,水也不僅是水。山水代表著人的心靈世界,是人格和精神的象征。從這個意義上講,《帶紅印的風(fēng)景》中,被朱紅印章打上烙印,被縱橫交錯的電線所捆綁的,不僅是被強權(quán)占用的自然山水,還有現(xiàn)代社會中被沉重的生存壓力所禁抑幽閉的心靈。同樣,在《被切割的山水》中,畫面被粗壯強勢的電纜分割,表征上是對現(xiàn)代文明破壞自然風(fēng)光的針砭,在更深層次是想傳達出我們的精神世界被失控的外部世界強制性入侵割裂這一岌岌可危的精神狀態(tài)。而在《被撕裂的風(fēng)景》中,想要展示的也不僅僅是被生生挖掘推碾的風(fēng)景、赤紅裸露的土地,不僅僅是大自然的帶血的哭訴,更是人的內(nèi)心世界被蠻橫碾壓后的無可救贖的荒蕪。在現(xiàn)代社會中,合理的生產(chǎn)秩序、高速的工業(yè)化進程,造就了前所未有的物質(zhì)繁榮,人在逐物的外馳中,忽略了精神生活和內(nèi)心的真正訴求,心靈世界被外部欲求所迷惑綁架并肆意蹂躪,自我逐漸異化消失,這是真正意義上的撕裂毀滅。帶著淚痕的豈止是大地?我對于世界與生命的反思就這樣被山水所承載、隱喻。

在藝術(shù)世界里攀爬,我逐漸意識到藝術(shù)的最大價值之一,可能在于對人當(dāng)下的生活與精神狀況的觀察與關(guān)注。我的目光開始從自然山水中收回,注意力傾注在身邊鮮活的世界中。周遭的社會改變得如此之快,今非昨、昨非昔,記憶中的城市、城市中的人、人與人的關(guān)系都在飛速地更迭。老照片般泛黃的《陪讀依稀》變成池樓林立的《間》,房地產(chǎn)建設(shè)熱鬧非凡,到處都是鋼筋水泥腳手架構(gòu)筑的城,《造城》《空城記》誕生了。城市化進程改變的不僅是城,更是城里城外的人。“城里的人想逃出去”是城市人的娛樂方式,自古有之,在大自然中去尋找片刻的寧靜休憩所,逃出去了也會奔回來;而“城外的人想沖進去”,那是城外人的夢想追求,在城市里落地生根,沖進去了就很難離開。城里的人在城市化進程中更多的改變在于人際關(guān)系和生活理念的微調(diào),而城外的人沖進城后卻是徹底的生產(chǎn)方式與生活方式的改變。在這樣的觀察與思考中,《城市夢》系列誕生了。《城市夢》不是一個人的夢,而是一群人的集體夢。正是這群人帶給城市源源不斷的充沛勞動力,推動著城市化建設(shè)的超速發(fā)展,他們放棄了祖祖輩輩流傳下來的“面朝黃土,背朝天”的生產(chǎn)方式,拋棄了“日出而作,日落而息”的生活方式,他們拖兒帶女拎著蛇皮袋懷揣夢想沖進城市。工地、工廠、火車站、長途汽車站充斥著他們的身影,城市對他們而言陌生又美好,他們眼里閃爍著希望也暗藏著不安。我把他們以群像的方式寫進了《城市夢》,并在畫面主體部分加上了醒目的斑馬線。這里的斑馬線不僅是走進城市的他們看到的城市特有標(biāo)識,更是現(xiàn)代社會和現(xiàn)代化生產(chǎn)中的秩序和規(guī)則的象征。這種秩序與規(guī)則是農(nóng)業(yè)社會所不具備的,但卻是保障城市社會生產(chǎn)正常運行的必備。他們雖然陌生,但會漸漸適應(yīng)、學(xué)會遵守并融入其中,最終成為真正的城市人。城外的青壯年大都涌入了城里,那些留守在農(nóng)村的,是兒童和老人。兒童還有希望,長大后追隨父母的腳步?jīng)_入城市,而老人限于現(xiàn)實種種,大多只能留在城外。這是城市化進程中一個不可回避的問題。《空巢記》系列記錄了很多這樣的老人,不同于《城市夢》系列中同一個夢想的群像刻畫,《空巢記》系列更多的是對個體的描摹,同是空巢老人,各有各的排遣消磨時間的方式。有老兩口相依相伴互相溫暖的,有寡居的老太悲傷迷惘的,有養(yǎng)花種菜的,有結(jié)伴在茶館里打牌消磨時間的,有開個小攤維持生計的,還有在神佛那里去尋求心靈慰藉的,等等。這些作品中的大部分,我都特意讓人物的眼睛直視畫面之外,在采風(fēng)的過程中,我經(jīng)常看到這樣的眼睛,不管是否有神采,不管情緒中帶有的是善意還是警惕,在他們慵懶的目光中或多或少帶著渴望與人交流的眼神。當(dāng)畫中人的眼神與觀者有了對視有了交流,或許他們的境遇與訴求會引起更多人的關(guān)注與關(guān)懷。

藝術(shù)是什么?或許永遠沒有最正確的答案,在摸索中,不同的時代不同的回答者,出于自己理解,總會得出不同的結(jié)論。在我這里,藝術(shù)是一種聯(lián)結(jié)著創(chuàng)作主體與世界的技術(shù),是用特有的技術(shù)形象展示出主體對這個存在的世界的獨特觀察思考與領(lǐng)悟的精神產(chǎn)品。藝術(shù)的價值是什么?展示藝術(shù)創(chuàng)作者所思所感的世界,并引起觀者的反思,這或許就是藝術(shù)的價值所在。

張杰藝術(shù)作品

《遙遠的星》165X130 1988年

1《. 云朵》 125X100 1988年

2《. 歲月》145X120 1992年

3. 《造城》 200X160 2014年

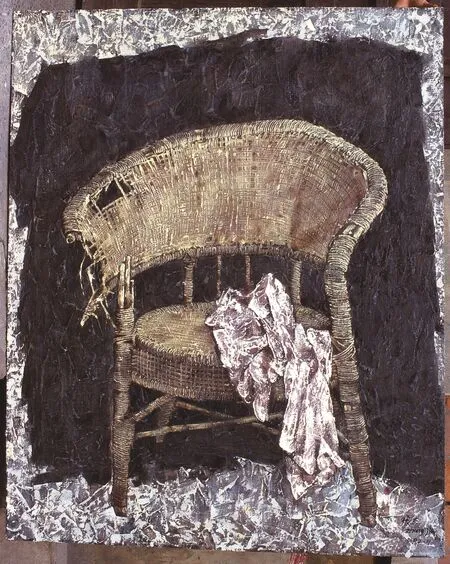

4. 《空巢記》之十五 130X100 2017年

《喜馬拉雅》之一 250X110 2019年

生命不息,畫筆不休;思索不停,藝術(shù)不朽。