論王驥德《曲律》的戲曲文體思想

徐燕琳

(華南農業大學人文與法學學院,廣東 廣州 510642)

王驥德《曲律》是我國第一部比較系統、全面的戲曲理論專著。它系統總結了元明以來特別是明代戲曲理論和實踐的成果,“門類詳備、論述全面、組織嚴密、自成體系”[1]6,在戲曲文體思想上也頗有貢獻。

一、《曲律》里“體”的含義

《曲律》一書,計有31 次提到“體”字,用法多種,含義豐富。其中有指曲調的類型的,如《論調名第三》所言無考之“古體”;有指詩歌之“體”的,如《論韻》說的“近體”、《論巧體》說的“巧體”。有指用韻的,如“用此體,凡平聲每韻各賦一首”[1]203。有指整體風貌的,如“論曲,當看其全體力量如何”[1]256“體裁輕俊”[1]315“體調流麗”[1]317等。有指情節、主旨的,如“元人雜劇,其體變幻者固多”[1]247、“《西廂》組艷,《琵琶》修質,其體固然”[1]252等。又將“體”和“用”相對,如謂:“不貴說體,只貴說用。”[1]192這所謂“體”“用”,霍松林主編《中國詩論史》認為,“‘體’為物之形,‘用’為物所寄托、蘊含、透露的情韻”[2]。鄭傳寅認為,王驥德所說的“體”指的是外在的形跡;“用”指的是內在的精神[3],都涉及王驥德對戲曲文體的認識。

王驥德對“體”的用法,最多的是取“體制規范”之意。符合其“體”規范的,他稱之為“得體”,否則“非體”。如稱《琵琶記》的落詩“得體”,“每折先定下古語二句,卻湊二語其前,不惟場下人易曉,亦令優人易記。”[1]224“非體”,包括用混了南北曲“韻”[1]244、【集賢賓】次調起句用八字[1]343等情況。王驥德也有“變體”之說,如謂《拜月》以兩三人合唱,改變了南戲曲“每人各唱一只”的做法為“變體”[1]256。

王驥德認為的曲“體”,有不同的分法,如“文詞家一體”與“本色一家”、“北劇”與“南戲”、“大曲”與“小曲”等。《論家數》說:

曲之始,止本色一家,觀元劇及《琵琶》《拜月》二記可見。自《香囊記》以儒門手腳為之,遂濫觴而有文詞家一體。[1]154

“文詞家一體”與“本色一家”對應。這里的“體”,是體貌的“體”。后文又說,“純用本色,易覺寂寥;純用文詞,復傷雕鏤”,二者不必偏廢。如《琵琶記》者,“小曲語語本色”,“大曲引子……未嘗不綺繡滿眼,故是正體”,又批評《玉玦記》“大曲非無佳處”,而“小曲亦復填垛學問”,看來他所說的“正體”,關鍵是要求“小曲本色”[1]154-155。即:雅俗兼參,本色、文詞合宜。二“體”之中,作者認為最優秀的作者是梅鼎祚、湯顯祖。《雜論》有:

問體孰近?曰:于文辭一家得一人,曰宣城梅禹金,摛華掞藻,斐亶有致。于本色一家,亦惟是奉常一人,其才情在淺深、濃淡、雅俗之間,為獨得三昧。余則修綺而非垛則陳,尚質而非腐則俚矣。[1]332

《論劇戲》將“北劇”和“南戲”對稱為不同的“體”,稱“劇之與戲,南、北故自異體。”[1]206《雜論》稱為“南體”“北體”:

余昔譜《男后》劇,曲用北調,而白不純用北體,為南人設也。已為《離魂》,并用南調。郁藍生謂:自爾作祖,當一變劇體。既遂有相繼以南詞作劇者。后為穆考功作《救友》,又于燕中作《雙鬟》及《招魂》二劇,悉用南體,知北劇之不復行于今日也。[1]364

此言“北體”“南體”“劇體”,將北劇北調,與南詞南調相對。可見認為它們是當時戲曲文體中體裁的兩種。

此外《論過曲》亦將“大曲”“小曲”分為兩“體”,分別要求。一個“宜施文藻,然忌太深”,一個“宜用本色,然忌太俚”[1]212。

二、《曲律》對戲曲體裁的認識

王驥德《曲律》一書里,并沒有出現“文體”字樣。從“體”字的出現和用法看,有文體學的含義,但也不限于文體學,其使用不拘一格、靈活自如。以王驥德對“體”的認識和理解,結合文中論述,他孜孜以求的,是戲曲體裁格式的規范,也就是文體的規范性。

(一)以“律”“法”匡正曲體,明確和強調戲曲規范

馮夢龍在《曲律》前的《敘》說,《曲律》的創作背景是作者云涌,“翻窠臼”“畫葫蘆”,“傳奇不奇,散套成套”,也有創新太過、脫離了“曲律”即戲曲的規范,“乖體”的情況,以至“饾饤自矜其設色,齊東妄附于當行”[1]1,失去了戲曲這一文體正常和正確的作法。

王驥德《曲律自序》說明是書主旨:“曲何以言律也?以律譜音,六樂之成文不亂;以律繩曲,七均之從調不奸”[1]7,他要求“以律譜音”“以律繩曲”。《論曲禁》重申:“曲律,以律曲也。律則有禁。”[1]177《雜論》強調:“曲之尚法,固矣。”[1]264為此,他講聲律,說詞調曲調不同,說南、北之律一轍,他贊揚沈璟“于曲學、法律甚精”,稱贊“作北曲者,每凜凜遵其型范,至今不廢”,批評“南曲無問宮調,只按之一拍足矣,故作者多孟浪其調,至混淆錯亂,不可救藥”,“不尋宮數調之一語”“開千古厲端”(《論宮調》)[1]92,愛憎好惡,十分清楚。

再看《曲律》一書對“律”和“法”的強調。全書中,“律”“法”二字出現的頻率都非常高,各達到90 多次。

先討論“律”。“律”字,除了作為書名、作為“一律”“律詩”等固定用法,一般有兩個意思:一是音律;二是律法。

其一,“律”字指“音律”者,有“聲律”“律呂”“音律”“六律”“十二律”等這類名詞,也可以單獨使用,如“非字字合律也”(《雜論》),如“然古樂先有詩而后有律,而今樂則先有律而后有詞”(《論宮調》)等。

其二,“律”字指“律法”“規范”者,如“曷其制律,用作懸書”(《自序》)“子信多聞,曷不律文、律詩,而以律曲何居?”((《雜論》))

其三,“律”字也兼有音律和律法的意思,如書名《曲律》中,既講音律之法,又進行音律的規范。王驥德說:“曲何以言律也?以律譜音,六樂之成文不亂;以律繩曲,七均之從調不奸。”(《自序》)[1]7即是認為,“律”,既是譜“音”的規則,也是規范“曲”的方式。按照他的說法,“律”字單獨使用時,只要是指音律、聲律等意思,都具有“律法”“可以律之”的性質。

在“法”字的使用上,意思有幾種:

其一,具體的方法、途徑。如“章法”“字法”“句法”,以及“半字之法”(《論調名》)“旋相為宮之法”“古調聲之法”“古譜曲之法”(《論宮調》)“反切之法”(《論平仄》)“唱法”“過搭之法”(《論用事》)“取務頭法”(《雜論》)“歌法”(《雜論》)等等,王驥德列之甚詳。

其二,由具體的方法、途徑之“法”而來的泛指的規范、規則。如“布法益密,演數愈繁”(《自序》)“夫作法之始,定自毖昚,離之蓋自《琵琶》《拜月》始。”(《論宮調》)“曲之尚法,固矣”(《雜論》)“臨川湯奉常之曲,當置‘法’字無論,盡是案頭異書。”“詞隱之持法也,可學而知也;臨川之修辭也,不可勉而能也”“夫臨川所詘者,法耳”“然為法苛刻,益難中之難”(《雜論》)等。也有合具體的作曲唱曲方法、廣義的規則規范二意者。如“乖其法,則曰拗嗓”(《論平仄第五》)。另外尚有“程法”“古法”“遺法”等,可指以上二意。

其三,師法、學習。這也是承接前面二意而來。王驥德認為,曲法應該成為師法的對象,因此《曲律》中也有這樣的表述:“用四平聲字,此以中有截板間之故也,然終不可為法”(《論平仄》)。《論引子》說:“《寶劍》引子,多出已創,皆不足為法。”

在當時曲律廢弛、“乖體”橫行的亂象之下,明確、強調曲的“法”和“律”,就是要明確和強調戲曲的文體規范。因此,王驥德將作曲的要義分解成具體的不同的問題,根據實際情況,從規則講授、古今演變、南北不同、品評比較等各個方面,逐一耐心講解。比如《論平仄》,先述源流,然后說明“識字”是作曲的基礎,反切是識字的先聲,繼而具體講解四聲,講入聲在南北曲的不同,講“欲令作南曲者悉遵《中原音韻》”的荒謬。然后講“詞曲之有入聲”的妙處,說明南曲“不得以北音為拘”,又具體說其用法,舉《琵琶記》《玉玦記》等例子,引沈璟的話,說明四聲的具體使用。又說:“至調其清濁,協其高下,使律呂相宜,金石錯應,此握管者之責,故作詞第一吃緊義也。”[1]97-99

在《論陰陽》中,他將“陰陽”理論引入曲論,說明這是北曲《中原音韻》的組成,而南曲“久廢不講”“其法亦淹沒不傳矣”。他從道理到實例,具體分析字的陰陽、平仄、清濁的各種情況和它們之間的關系,強調音律和諧[1]103。在《論聲調》中要求曲調清、圓、響、俊、雅、和、流利輕滑而易歌。如何做到呢,他提出“其法須先熟讀唐詩”,得“聲調之美”[1]158。凡此種種,不一而足。總的來看,王驥德的論述,無一不是在批評和建設,說明曲應當如何、不應當如何;怎樣是好的,好在哪里,怎樣不好,為什么不好,怎么改進等。誠如其所言:“吾姑從世界闕陷者一修補之耳!”[1]375

(二)堅持曲本位,堅持曲體之“正”

明代的文學批評對文體比較重視,許多人認為是文章的首要問題。吳訥《文章辨體凡例》說:“文辭以體制為先。”[4]7徐師曾《文體明辨序》認為:“夫文章之有體裁,猶宮室之有制度,器皿之有法式也。”[4]77胡應麟《詩藪》說:“文章自有體裁,凡為某體,務須尋其本色,庶幾當行”[5]21。他的意見是,文章的體裁,就是它的“本色”。只有本色的作品,才是當行。明代的戲曲家也提出,曲體與一般詩文文體不同。李開先《西野春游詞序》認為:“詞與詩,意同而體異。”[6]

王驥德對曲體的重視,對曲與詩、詞文體不同的關注,體現在他對“曲本位”以及曲的“正體”的堅持。

《曲律》全書始于“曲源第一”“南北曲第二”,終于“曲亨屯”,其思路是從單純的曲的創作出發,涉及和擴展到戲曲整體的創作和風貌。也就是說,他對戲曲文體的基本理解,是融合了音樂性和文學性的“曲”。

在《曲源第一》里,王驥德對戲曲的發展流變進行了梳理。王驥德認為,“曲,樂之支也。”他對曲的樂源的理解,并非一般單純的籠統的“古樂”,而是類似《康衢》《擊壤》等這樣有內容、有思想、能歌唱的樂歌。漢樂府、六代歌辭,進而合樂可唱的唐絕句,發展為《憶秦娥》《菩薩蠻》等,至宋詞,金章宗時擴展為北詞,元代發展為北曲。他認為,南曲乃入明后在元曲的基礎上發展而來,兼美善、聲調之致,為曲的頂峰[1]21。

王驥德以文體之間的遞承嬗變的思想來解釋戲曲的發展。文體遞變,這也是許多明代批評家的共同思路,如胡應麟《詩藪》認為“詩之體以代變也”,又說:“詩至于唐而格備,至于絕而體窮。故宋人不得不變而之詞,元人不得不變而之曲。詞勝而詩亡矣,曲勝而詞亦亡矣。”[5]1何良俊《四友齋叢說》說:“夫詩變而為詞,詞變而為歌曲,則歌曲乃詩之別流。今二家之辭,即譬之李杜。”[7]王驥德亦提出:“后《三百篇》而有楚騷也,后《騷》而有漢之五言也,后五言而有唐之律也,后律而有宋之詞也,后詞而有元之曲也。”(《古雜劇序》)王驥德認為“南曲”為“北曲”之“變”,這個意見與胡應麟非常相似。胡應麟謂,戲文蓋元人雜劇之變,“而元人雜劇之類戲文者,又金人詞說之變也。雜劇自唐、宋、金、元迄明皆有之,獨戲文《西廂》作祖……至元王、關所撰乃可登場搬演。高氏一變而為南曲”[8]。

南戲的產生未必在雜劇之后,也并非雜劇的變體。胡應麟、王驥德稱“南曲”為“北曲”之“變”,不符合歷史事實①王驥德在《雜論第三十九下》里有“金、元之南北曲”的說法,能夠對南曲的產生時間有所認識。曰:“《關睢》《鹿鳴》,今歌法尚存,大都以兩字抑揚成聲,不易入里耳。漢之《朱鷺》《石流》,讀尚聱牙,聲定椎樸。晉之《子夜》《莫愁》,六朝之《玉樹》《金釵》,唐之《霓裳》《水調》,即日趨冶艷,然只是五七詩句,必不能縱橫如意。宋詞句有長短,聲有次第矣,亦尚限邊幅,未暢人情。至金、元之南北曲,而極之長套,斂之小令,能令聽者色飛,觸者腸靡,洋洋纚纚,聲蔑以加矣!此豈人事,抑天運之使然哉。”《論部色》又引《夢游錄》云:“唐為傳奇,宋為戲文,金時院本、雜劇合而為一,元分為二。雜劇者,雜戲也。”估計前述“北曲變而為南曲”的說法是以文體遞變說對南北曲的一種機械套用。。王驥德對曲的發展的梳理中,沒有涉及表演因素,也是一短。但是,總的來說,用變化的觀點來審視曲的發展,都是有益的。

王驥德清醒地認識到,雖然“曲”是詩詞之“變”,但卻是從詩、詞而來的一種新的文體。這是他超出胡應麟的地方。在他的概念框架下,王驥德提出,“曲”是與詩、詞完全不同的文體類型,作法不同、風格不同,不能夠以詩、以詞為曲。他說:

今吳江詞隱先生又厘正而增益之者,諸書臚列甚備。然詞之與曲,實分兩途。(《論調名》)[1]31

詞之異于詩也,曲之異于詞也,道迥不侔也。詩人而以詩為曲也,文人而以詞為曲也,誤矣,必不可言曲也。(《雜論》)[1]284

曲與詩原是兩腸,故近時才士輩出,而一搦管作曲,便非當家。(《雜論》)[1]296

王驥德對以詩為曲、以詞為曲的現象非常不滿。他舉例說,汪道昆作曲,是下“膠漆”詞。王世貞【塞鴻秋】【畫眉序】之曲,“用韻既雜,亦詞家語,非當行曲”。【畫眉序】和頭的第一個字,“法用去聲”,卻云“濃霜畫角遼陽道,知他夢里何如”“濃字平聲,不可唱也。”[1]296他堅持認為,“詞之與曲,實分兩途”“曲異于詞”,不可“以詞為曲”,也不可以詩為曲。這事實上是以堅定的態度,維護了戲曲文體的獨立性。

(三)“并曲與白而歌舞登場”的“劇戲”觀念

雖然《曲律》的關注以曲為本位、以曲為戲曲的主體,戲曲的表演性、舞臺性并不是論述的重點,但是,王驥德清醒地認識到,同時也明確地提出,戲曲的形成和它的特點,乃是“并曲與白而歌舞登場”[1]255。《雜論》曰:

古之優人,第以諧謔滑稽供人喜笑,未有并曲與白而歌舞登場,如今之戲子者。又皆優人自造科套,非如今日習現成本子,俟主人揀擇而日日此伎倆也。如優孟、優旃、后唐莊宗,以迨宋之靖康、紹興,史籍所記,不過《葬馬》《漆城》《李天下》《公冶長》《二圣環》等諧語而已。即金章宗時董解元所為《西廂記》,亦第是一人倚弦索以唱,而間以說白。至元而始有劇戲如今之所搬演者。是此竅由天地開辟以來,不知越幾百千萬年,俟夷狄主中華,而于是諸詞人一時林立,始稱作者之圣。鳴呼異哉![1]255

這段話有三層含義。首先,王驥德考察戲曲的發展認為,古代戲曲的雛形,不過古優人自創甚至即興的詼諧滑稽,并無戲曲文本創作。在“古之優人”的表演這個階段,包括先秦優孟、優旃的“葬馬”“漆城”,后唐敬新磨的“李天下”、宋優人的“公冶長”“二圣還”等等,都不屬于真正的戲劇。即使如《西廂記》,也是“一人倚弦索以唱,而間以說白”這樣簡單的故事講述和演唱。其次,他認為,“劇戲”的形成是在元代,以劇本的出現為標志。他強調必須有“現成本子”即文字形態的、成型的比較完整的劇本。因元代詞人“林立”進行創作,故“劇戲”“至元而始有”,“始稱作者之圣”。這即是強調了戲曲的文學性,同時突出了戲曲文體的創立過程中,文學創作所起的革命性的作用。第三,他認為,“劇戲”②《曲律》所談的“劇戲”,或以“劇”為雜劇、“戲”為南戲傳奇,或泛指戲曲,甚至單獨的“劇”或者“戲”字,也可泛指戲曲。,是由“曲”“白”“歌舞”三要素組成。由藝人“并曲與白而歌舞登場”,將曲、歌、舞結合起來,文學性與舞臺性結合起來,搬之場上。此處所說的“劇戲”,與王國維《宋元戲曲史》“必合言語、動作、歌唱以演一故事,而后戲劇之意義始全”的“真戲劇”的概念已經非常接近,是比較清晰、趨向成熟的戲劇觀念了。

(四)“北劇”“南戲”的文體辨析

王驥德《曲律》認為“曲之有南、北,非始今日也”(《總論南北曲》)[1]25。在“劇戲”的框架下,《曲律》將戲曲分為兩種不同的文體:“北劇”和“南戲”。《論劇戲》提出:

劇之與戲,南、北故自異體。[1]206

南北戲曲文體之分,是《曲律》從一開始就反復闡明的觀點。王驥德對南戲、北劇兩種文體的劃分,沿襲了文體遞變的思路。在《曲源第一》里,他說,金時的“北詞”《西廂記》等,在元代擴展體制、協調聲律,成為“北曲”,即元雜劇。“北曲”使用北方的弦索和語言聲調,不合適南方人。于是到明代時,“又變為南曲”,其風格“婉麗嫵媚,一唱三嘆,于是美、善兼至,極聲調之致”。他又說,南北鼎立的局面之后,南曲日盛,北曲漸微[1]20-21。

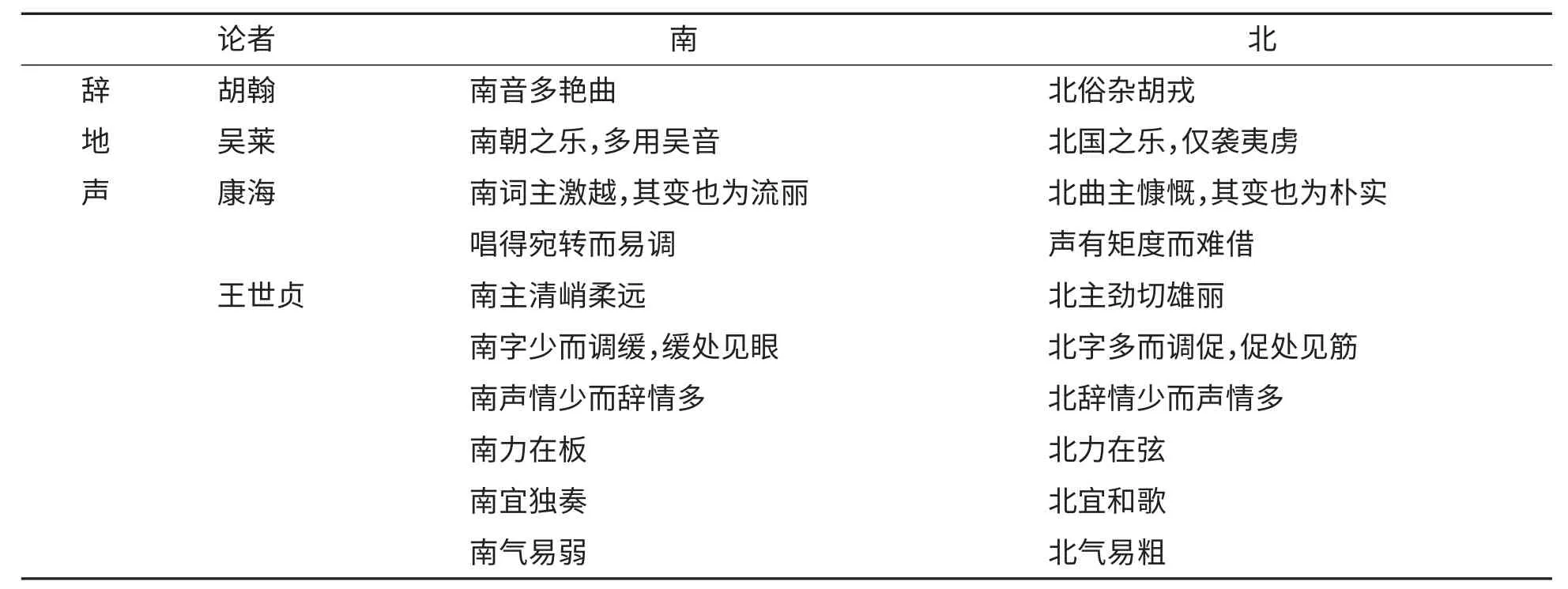

《曲律》綜合了胡翰、吳萊、康海、王世貞各家意見,在《總論南北曲》部分從辭、地、聲等方面,對南北內容、風格、演唱、伴奏等的不同進行了討論[1]26(見表1)。

表1 《曲律·總論南北曲》各家論南北不同

對于北劇、南戲的體裁差異,書中有不少具體意見:

第一,南北語言不同:“北曲方言時用,而南曲不得用者,以北語所被者廣,大略相通,而南則土音各省、郡不同,入曲則不能通曉故也。”[1]246第二,南北語音不同。這首先是北方語音中入聲已派入平、上、去三聲,南方還保留著入聲,因此不能以《中原音韻》強制要求。王驥德說,入聲在曲中變化多樣,非常必要,“不得以北音為拘。”[1]98第三,南北用韻不同:“南曲之必用南韻也,猶北曲之必用北韻也,亦由丈夫之必冠幘,而婦人之必笄珥也。作南曲而仍紐北韻,幾何不以丈夫而婦人飾哉。”[1]370-371王驥德認為,南曲用南韻、北曲用北韻,這是理所當然、不可更改的,如果亂用,就像男女異裝一樣荒唐。第四,南北用字不同。王驥德舉例說,“者”“兀”“您”等字以及北韻“惟北劇有之,今人用在南曲中,大非體也。”[1]244第五,南北腳色不同。如《論部色》說,南戲的名色與元雜劇不同,作用也不一樣。[1]226第六,南北風格不同。王驥德認為,北劇沉雄,南戲柔婉。在寫作風格上,北劇看重篇章結構,南戲對句字比較注意。北劇的特點在氣骨,南戲則是色澤[1]236。北詞“如沙場走馬,馳騁自由”,南詞則“如揖遜賓筵,折旋有度”。他也客觀地評述了兩種風格的不足。認為前者容易“蕪蔓”,而后者易傾向“局蹐”。因此除了要求南戲北劇符合自己的文體風格外,在創作中還要求詳略得當,結構有力。[1]286第七,南北唱法不同。《曲律》稱:“南戲曲,從來每人各唱一只,自《拜月》以兩三人合唱,而詞隱諸戲遂多用此格。畢竟是變體,偶一為之可耳。”[1]256第八,南北制題不同。王驥德根據他看到的資料總結說,雜劇命名經常三字標目,“南戲自來無三字作目者,蓋漢卿所謂《拜月亭》,系是北劇,或君美演作南戲,遂仍其名,不更易耳。”[1]254

(五)對“南曲”的側重和強調

雖然王驥德對南、北劇戲都有不少比較和討論,但是,他作《曲律》并非為了平分秋色,實則是為南曲而作。《自序》首先強調曲律的重要性,繼而陳述說:

惟是元周高安氏有《中原音韻》之創,明涵虛子有《太和詞譜》之編,北士恃為指南,北詞稟為令甲,厥功偉矣。至于南曲,鵝鸛之陳久廢,刁斗之設不閑。彩筆如林,盡是嗚嗚之調;紅牙迭響,秪為靡靡之音。俾太古之典刑,斬于一旦;舊法之澌滅,悵在千秋。[1]8

王驥德認為,北曲已經有了《中原音韻》《太和正音譜》等明文規范,矩度嚴密,有章可循。同時,北曲和以弦索,若曲不入律,可以通過音樂鑒別,故作北曲的人可以“每凜凜遵其型范,至今不廢”。而南曲“無問宮調,只按之一拍足矣,故作者多孟浪其調,至混淆錯亂,不可救藥”[1]92。他說,北曲作者,如王、馬、關、鄭等,“創法甚嚴”,而且“終元之世,沿守惟謹,無敢踰越”。但是作南曲的人,從高明、施恩等人開始,就立法不嚴,“平仄聲韻,往往離錯”。他對此痛心疾首:“作法于涼,馴至今日,蕩然無復底止,則南君不得辭作俑之罪,真有幸不幸也。”[1]260他批評道:“唐三百年,詩人如林。元八十年,北詞名家亦不下二百人。明興二百四十年,作南曲錚錚者指不易多屈,何哉?”[1]250

王驥德《曲律》的論述,時時結合南曲(包括南戲、傳奇)來進行。他對南曲的重視,一方面符合當時理論不足、規則混亂、制作無序的狀況,一方面也師承徐渭的意見。徐渭在《南詞敘錄》里為南戲抱不平:

北雜劇有《點鬼簿》,院本有《樂府雜錄》,曲選有《太平樂府》,記載詳矣。惟南戲無人選集,亦無表其名目者,予嘗惜之。客閩多病,咄咄無可與語,遂錄諸戲文名,附以鄙見。豈曰成書,聊以消永日,忘歊蒸而已。[9]239

王驥德早年師事徐渭。王驥德曾與徐渭比鄰而居,“僅隔一垣”。師生相得,往來頻密。徐渭“作時每了一劇,輒呼過齋頭,朗歌一過,津津意得”;王“拈所警絕以復,則舉大白以釂,賞為知音”。徐渭對王驥德非常欣賞,《四聲猿》的創作過程中直接征求了王驥德的意見。王驥德對徐渭及其作品則推崇備至,奉為南詞第一人①雖然王驥德說“于南詞得二人”,將湯顯祖也列了進去,但是,縱觀《曲律》全書,他對徐渭無一微詞,而對湯顯祖多處批判。見《論須識字》、《論訛字》等處。他對湯顯祖的意見主要是在音律上。,稱其“真‘曲子中縛不住者’,則蘇長公其流哉”。《曲律》中有四處言及徐渭,筆筆深情,筆筆崇贊。他說:“吾鄉徐天池先生,生平諧謔小令極多……大為士林傳誦。今未見其人也。”[1]199又將徐渭列入“今日詞人之冠”[1]332。他譽徐渭為當代越詞的領軍:“吾越故有詞派……至吾師徐天池先生所為《四聲猿》而高華爽俊,秾麗奇偉,無所不有,稱詞人極則,追躅元人”[1]316,317,頌揚無以復加。王驥德對徐渭充滿真誠的崇敬和懷念,《論俳諧》尚以“今未見其人也”淡淡道來,至《雜論》部分,則用充滿感情的話語長篇書寫:“先生逝矣,邈成千古”“刳腸嘔心,可泣神鬼。惜不多作”[1]321。真情流露,溢于言表。

王驥德作《曲律》時無論年齡還是學術都已成熟,更能理解其師的思想和經歷。我們將王驥德《曲律》與徐渭《南詞敘錄》的序進行比較,很容易發現《曲律》向《南詞敘錄》的致敬:

第一,創作緣由。徐渭《南詞敘錄》序稱:“北雜劇有《點鬼簿》,院本有《樂府雜錄》,曲選有《太平樂府》,記載詳矣。惟南戲無人選集,亦無表其名目者。”王驥德《曲律》序稱:“元周高安氏有《中原音韻》之創,明涵虛子有《太和詞譜》之編,北士恃為指南,北詞稟為令甲,厥功偉矣。至于南曲,鵝鸛之陳久廢,刁斗之設不閑。彩筆如林,盡是嗚嗚之調;紅牙迭響,只為靡靡之音。”第二,自身情況。時徐渭“客閩多病”。王驥德稱:“余且抱疴,遂疎握槧……左持藥椀,右驅管城。”第三,創作目的。徐渭序稱:“咄咄無可與語……聊以消永日,忘歊蒸而已。”王驥德稱:“世路莽蕩,英雄逗遛,吾藉以消吾壯心。酒后擊缶,鐙下缺壺,若不自知其為過也。”

由王驥德對徐渭的高度評價和深厚感情,以及兩篇序文思想、經歷甚至語言結構上的相似,可以發現徐渭對王驥德《曲律》創作的巨大影響。徐渭“夷狄之音可唱,中國村坊之音獨不可唱?”的質問,也很可能影響了他的學生和后繼者王驥德。可以看到,徐渭《南詞敘錄》主要是針對南戲名目的記錄,而王驥德則從南戲、傳奇所缺的曲律、曲法著眼,既是補南戲傳奇缺乏曲律之缺憾,糾正時弊,同時也是為了繼續徐渭的事業,為南戲傳奇立法,令其開創的“南詞”理論和實踐發揚光大。

正因如此,王驥德將“南曲”作為文體之一,放在戲曲發展的大背景下,梳理它的淵源流變。他特別提出,南曲不能盲從《中原音韻》。他認為,《中原音韻》“故為北詞設也;今為南曲,則益有不可從者。”他強調:“蓋南曲自有南方之音,從其地也。”[1]116“南曲之必用南韻也,猶北曲之必用北韻也。”[1]370-371王驥德擯棄“天下翕然宗之”的《中原音韻》,鼓吹適合本地實際情況的“南方之音(韻)”,這在當時,是非常的革命,也是作為徐渭的后繼者對南戲藝術的有力維護。

此外,《論腔調》也談到南曲腔調變遷。王驥德認為,南曲的腔調風格最初“渾樸”“漸變而之婉媚”。他介紹了“海鹽”“昆山”腔的情況,介紹了幾十年的新興的“弋陽”“義烏”“青陽”“徽州”“樂平”等聲腔,以及他們演出的情況。但是他并不滿意,批評“其聲淫哇妖靡,不分調名,亦無板眼,又有錯出其間,流而為‘兩頭蠻’者,皆鄭聲之最”,嚴厲批評當時“世爭羶趨痂好,靡然和之,甘為大雅罪人”的怪現狀。[1]133-134

王驥德同樣對“氣趨東南”、南盛北頹的情況作了描述。“始猶南北畫地相角,邇年以來,燕、趙之歌童舞女,咸棄其捍撥,盡效南聲,而北詞幾廢。何元朗謂:更數世后,北曲必且失傳。宇宙氣數,于此可覘。”[1]21這些意見從“史”的高度,對南戲傳奇的演變發展進行了梳理,同樣成為《南詞敘錄》的有益補充和推進。

三、《曲律》對戲曲體貌的意見

(一)倡“本色”,論“文詞”

本色之說,最早見于劉勰《文心雕龍·通變》。明代李開先、徐渭、何良俊等戲曲家為了反對當時戲曲創作的流弊,紛紛倡導天然本色。本色論,是王驥德戲曲理論的重要內容,也是他對戲曲體貌的基本要求。

《曲律》記載,王驥德的老師徐渭“好談詞曲,每右本色,于《西廂》《琵琶》皆有口授心解;獨不喜《玉玦》,目為‘板漢’。”從徐渭《南詞敘錄》提到“本色”的情況來看,徐渭的意見是,戲曲既不能俚俗,又不能有時文氣,必須符合戲曲的文體規范,如其言:“《香囊》如教坊雷大使舞,終非本色。”[9]243徐渭認為,這不是作曲,而是粗暴移植的腐臭時文。

許多批評家也談到鄭若庸《玉玦記》“失體”。臧懋循《元曲選》序謂:“大抵元曲妙在不工而工……至鄭若庸《玉塊》,始用類書為之”,意思以類書為曲不合適。王驥德認為“句句用事,如盛書柜子”,則失去了曲的清空之美[1]173。徐復祚《曲論》也批評這樣的堆垛饾饤,“不復知詞中本色為何物”[10]237,而“傳奇之體,要在使田畯紅女聞之而趯然喜,悚然懼。”[10]237-238

《香囊》《玉玦》這類作品,王驥德將其列為與“本色”相對的“文詞家一體”,實則作為批判對象,以倡導“本色”的觀點[1]154。但是,王驥德所言本色也是比較客觀的,并非絕對禁止“文詞”和“學問”。在《論劇戲》中,王驥德說:“大雅與當行參間,可演可傳,上之上也。”意思是,“本色”即是當行,是戲曲文體規范的的要求。同時他也認為,“本色”“當行”與“大雅”“雅調”“詞藻工”相對,后者同樣是構成優秀作品的重要因素,但是戲曲具有演出性,不是“案頭之書”,不能“學究”。[1]207

王驥德舉了湯顯祖《南柯記》《邯鄲記》的例子,說明“本色”和“麗語”應該相互參錯,巧妙搭配:

臨川湯奉常之曲……至《南柯》《邯鄲》二記,則漸削蕪颣,俛就矩度,布格既新,遣詞復俊,其掇拾本色,參錯麗語,境往神來,巧湊妙合,又視元人別一溪徑,技出天縱,匪由人造。[1]307

他甚至將“組艷”的《西廂記》和“修質”的《琵琶記》作為本色之至。他說:

《西廂》組艷,《琵琶》修質,其體固然。何元朗并訾之,以為《西廂》全帶脂粉,《琵琶》專弄學問,殊寡本色。夫本色尚有勝二氏者哉?過矣![1]252

《西廂》《琵琶》標準太高,一般人不好學。作為一部旨在說法、傳道、教授天下的律書,王驥德的意見是,如果一律使用本色,“易覺寂寥”;而如果純用文調,則傷于琱鏤,應該兼參之,用得其所,用得恰當。具體來說,大曲引子可以文詞優美蘊藉,小曲不必[1]154-155。在《論過曲》中,他再次強調:

過曲體有兩途:大曲宜施文藻,然忌太深;小曲宜用本色,然忌太俚。[1]212

王驥德對“本色”的“諧里耳”,有不少論述,認為“須奏之場上,不論士人閨婦,以及村童野老,無不通曉,始稱通方。”[1]212“作劇戲,亦須令老嫗解得,方入眾耳,此即本色之說也。”[1]272但是本色、“質”“諧里耳”不是“太俚”“非腐則俚”[1]332,不是僅僅“湊插俚語”“張打油”[1]229,也不是一味“粗豪”[1]265。《曲律》具體討論了一些作法,說明怎樣是“本色”,怎樣不是;哪些用得好,哪些不好。如:

夫《琵琶》久用本色語矣,(“豈忍見公婆受餓”)餓字亦何俗之有,乃妄改之,而反以不韻為快耶?[1]229

(《琵琶》)“書寄鄉關”二曲,皆本色語,中著“啼痕緘處翠綃斑”二語及“銀鉤飛動彩云箋”二語,皆不搭色,不得為之護短。[1]257

王驥德進一步說明,“本色”與“文詞”都不能絕對,不能偏廢。本色太過,“易流俚腐”。而文詞之病,在于“太文”,就是失體了。

王驥德的意見,“曲以模寫物情,體貼人理,所取委曲宛轉,以代說詞”,戲曲是要寫人物、寫故事、寫現實生活的,必須要體貼人情物理,代為陳說,不能自說自話。他并非一昧反對戲曲語言的文采,也不機械地提倡俗俚,“雅俗淺深之辨,介在微茫,又在善用才者酌之而已。”[1]154-155

(二)大雅與當行參間,可演可傳

《曲律》不同于以往許多曲學著作的原因,是它超出了單純論曲的做法,將戲曲的舞臺性、演出性納入了研究范圍。他說:“詞藻工,句意妙,而不諧里耳,為案頭之書,已落第二義。”[1]207但這并不代表對戲曲文學性的排斥。“大雅與當行參間,可演可傳”,是王驥德對戲曲體貌要求的重要理論貢獻。

王驥德以昆山腔為“南曲正聲”,斥南曲末流“江河”日下、“婉媚極矣”,痛心疾首“其聲淫哇妖靡,不分調名,亦無板眼,又有錯出其間,流而為“兩頭蠻”者,皆鄭聲之最,而世爭羶趨痂好,靡然和之,甘為大雅罪人。”[1]133-134世人缺乏辨識力,“靡然和之,甘為大雅罪人”,這話說得很重,表明的意思是:盡管戲曲是要搬演的,要讓人聽得懂、看得明,要本色當行,但是,并不是眾人叫好、個個盲從的就是好的戲曲。這是該書第一次提到“大雅”。

緊接著,《論須讀書》貼心地提供了令戲曲創作趨于“大雅”的方式:

詞曲雖小道哉,然非多讀書以博其見聞,發其旨趣,終非大雅。[1]152

王驥德的意思,詞曲是“大雅”之聲,一般人是不能作的。他明確地說《曲律》“不為擔菜傭、若咬菜根輩設”[1]375。他以詞曲為“文人能事”[1]392,創作者首先得是“文人”。這與《太和正音譜》記載趙孟頫強調“行家”“戾家”的劃分,強調雜劇乃“鴻儒碩士、騷人墨客所作”的文人曲觀一脈相承。他自己即是以詞曲為人生寄托,傾力為之。曾作《別友》云:“上皇都不辭勞,原不為謁候門賣弄風騷。逍遙,成越鳥,只待賦三都覓個修詞料,并燕市西來結酒豪。”[1]392又說,元代士流恥于為教坊樂工修改,故當時的戲曲多猥鄙俚褻、悖理不通[1]245。

強調讀書、強調“大雅”,是王驥德的一貫思想。比如香雪居《校注古本西廂記例》中,他批評“繪圖似非大雅”,“俗工”“益憎面目”[1]452;評語謂:“實甫要是讀書人,曲中使事,不見痕跡,益見爐錘之妙。今人胸中空洞,曾無數百字,便欲搖筆作曲,難矣哉!”[1]456讀書,王驥德認為是直接提高創作者水平的重要方式。怎樣讀呢?他說,需要讀歷代詩、詞、曲的經典作品,從《詩經》《離騷》、漢樂府、漢魏六朝及唐詩,以及《花間集》《草堂詩余》等詞集,一直讀到金、元雜劇諸曲,甚至還需要讀古今諸部類書,熟讀博參,“博蒐精采,蓄之胸中”。文學經典、各方面知識積累豐厚了,將其“神情標韻”融入自己思想,配合宮商律呂,則寫作時自然就有“聲樂自肥腸滿腦中流出,自然縱橫該洽”,奔騰千里。他贊揚“勝國諸賢,及實甫、則誠輩,皆讀書人,其下筆有許多典故,許多好語襯副,所以其制作千古不磨。”他批評學而未通者“賣弄學問,堆垛陳腐,以嚇三家村人”,就是根本沒有讀到書的精髓,不過將讀書作為炫耀的手段、嚇人的本領。“古云:‘作詩原是讀書人,不用書中一個字’,吾于詞曲亦云。”[1]152

在對“大雅”的論述中,王驥德借用了當時許多詩學思想。所謂“熟讀”,是明人重要的學詩法。如嚴羽《滄浪詩話》提出“熟讀”“博取”“醞釀胸中,久之自然悟入”[11]1,胡應麟《詩藪》也有“熟參《國風》《雅》《頌》之體,則《郊祀》《房中》若建瓴矣;熟讀《白云》《黃鵠》等辭,則《相和》《清平》如食蔗矣”[5]14等說法。王驥德又將詩歌的審美移諸戲曲。《論聲調》認為曲是否“美聽”,即美感表現,取決于聲調。王驥德將“曲之調”比喻成“詩之調”,以公認最為富于生命力、最俊朗豪邁、“音響宏麗圓轉,稱大雅之聲”的初盛唐詩歌作為曲應該效仿、追求的標準和對象。對于中、晚唐詩以及宋元詩歌,王驥德認為漸趨而下,若“以施于曲,便索然卑下不振”[1]157-158,因此不必學、不能學。這也借鑒了當時的詩歌批評。

王驥德對初唐盛唐的追摩,淵源有自。他在《雜論》中將嚴羽的詩論作為當行本色論的創始,提出玄而又玄的“妙悟”“大乘正法眼”讓創作者自行去體會。在具體如何作曲這件事上,他也多有借鑒嚴羽《滄浪詩話》的理論成果。[11]

如論路頭,《滄浪詩話》稱:“學詩者以識為主,入門須正,立志須高……行有未至,可加工力;路頭一差,愈騖愈遠,由入門之不正也。”(《詩辨·一》)《曲律》稱:“故作曲者須先認其路頭,然后可徐議工拙。”(《論家數》)

論師從,《滄浪詩話》稱:“以漢、魏、晉、盛唐為師,不作開元天寶以下人物。”(《詩辨·一》)《曲律》稱:“……及漢、魏、六朝、三唐諸詩……俱博蒐精采,蓄之胸中。”(《論須讀書》)

論讀書,《滄浪詩話》稱:“先須熟讀楚詞,朝夕風詠以為之本;及讀古詩十九首、樂府四篇;李陵、蘇武、漢魏五言皆須熟讀;即以李杜二集枕藉觀之,如今人之治經。然后博取盛唐名家醞釀胸中,久之自然悟入。”(《詩辨·一》)《曲律》稱:“須自《國風》《離騷》、古樂府及漢、魏、六朝、三唐諸詩,下迨《花間》《草堂》諸詞,金、元雜劇諸曲,又至古今諸部類書,俱博蒐精采,蓄之胸中,于抽毫時掇取其神情標韻,寫之律呂,令聲樂自肥腸滿腦中流出,自然縱橫該洽,與剿襲口耳者不同。”(《論須讀書》)

論熟參,《滄浪詩話》稱:“試取漢魏之詩而熟參之,次取晉宋之詩而熟參之,次取南北朝之詩而熟參之,次取沈宋王楊盧駱陳拾遺之詩而熟參之,次取開元天寶諸家之詩而熟參之,次獨取李杜二公之詩而熟參之,又取大歷十才子之詩而熟參之,又取元和之詩而熟參之,又盡取晚唐諸家之詩而熟參之,又取本朝蘇黃以下諸家之詩而熟參之,其真是非自有不能隱者。”(《詩辨·四》)《曲律》稱:“其法須先熟讀唐詩,諷其句字,繹其節拍,使長灌注融液于心胸口吻之間。機栝既熟,音律自諧,出之詞曲,必無沾唇拗嗓之病。昔人謂:孟浩然詩,諷詠之久,有金石宮商之聲。秦少游詩,人謂其可入大石調,惟聲調之美故也。惟詩尚爾,而矧于曲,是故詩人之曲與書生之曲、俗子之曲,可望而知其概也。”(《論聲調》)

論上下,《滄浪詩話》稱:“工夫須從上做下,不可從下做上。此乃是從頂頭上做來,謂之向上一路。”(《詩辨·一》)《曲律》稱:“其詞、格俱妙,大雅與當行參間,可演可傳,上之上也。”(《論劇戲》)

在《曲律》中,他以文人身份、詩學角度,倡導傳統文藝審美中的雅、才、情、致等觀念,一再提到“大雅之士”,將他們與一般的“優人及里巷小人”[1]241“北里之俠,或閨閫之秀”“鄭、衛諸風”[1]249“煙云花鳥、金碧丹翠、橫垛直堆,如攤賣古董,鋪綴百家衣,使人種種可厭”的“小家生活”[1]268-269相對。因此《曲律》里的一些意見,也能夠反映他欣賞的的風格:第一,作曲如美人,須色色妍麗,事事襯副。[1]362第二,詞曲應該嫵媚閑艷,不尚雄勁險峻。[1]363第三,曲以婉麗俏俊為上。[1]288-289第四,意新語俊,字響調圓;有規有矩,有色有聲;煙波渺漫,姿態橫逸;摹歡則令人神蕩,寫怨則令人斷腸。不在快人,而在動人。[1]183

由于《曲律》的創作主要針對南曲,而王驥德對南北風格的討論中已經為南曲定下基調,即“雅”。書末《論曲亨屯》,列出了王驥德欣賞的若干情景,可以從一個側面反映他和當時的文人旨趣:華堂青樓之中,名園水亭之旁,有雪閣、有畫舫,花柳輕拂、微風送爽,月色郎朗。美人啟動嬌喉,少年曼聲歌唱,伶人知音曉文,名士雅集,麗人相伴,詩篇相與,走筆新聲,有美酒香茗,有明燭珠箔,倚簫合笙,有慷慨的主人,有勤快的奴仆,有精美的篇章……這果然是文人才士理想的創作環境、賞曲生活呢。

《曲律》一書以“說法”的態度,來“傳”曲之大道①《曲律·雜論》稱:“既取余故所賦曲曰《方諸館樂府》者卒業,輒拍幾叫絕,謂:‘說法惟爾,成佛作祖亦惟爾!莊生有言:道在荑稗,在螻蟻,信哉!其識吾言簡末。’戲為筆此。”毛以燧《跋》記載,王驥德著,陳多、葉長海注釋:《曲律注釋》,上海古籍出版社,2012 年版,375 頁。。作者王驥德鼓舞“壯心”,不懼“俾高者駕言為小乘之縛,卑者貰辭為拘士之談”,“左持藥椀,右驅管城”,“制律”“創法”以“嚴”,“用作懸書”,目的是要“人持三尺,家作五申,還其古初,起茲流靡。不將引商刻羽,獨雄寡和之場;《淥水》《玄云》,仍作《大雅》之覯”[1]8-9。他以曲為己任,“窮其元始,究厥指歸”,“精探逖攬”、篳路藍縷,歷十數載而成《曲律》,可謂其半生心血結晶。天啟三年(1623 年)“先生病,入秋忽馳數行”,將刊行《曲律》之事委諸摯友毛以燧,曰:“寖久法不傳,功令斯湮,正始永絕,吾用大懼。今病且不起,平日所積成是書,曲家三尺具是矣。子其為我行之吳中。”毛以燧遵囑付刻,“方在校刻,而訃音隨至,茲函蓋絕筆耳。”[1]380

作為我國第一部比較系統、全面的戲曲理論專著,呂天成謂《曲律》“起八代之衰,厥功偉矣”[12]207。朱東潤稱王驥德“直為一代巨眼”[13]221,“無幽不顯”[13]222。綜觀全書,王驥德對“體”的認識,對戲曲規范的強調,他的“劇戲”觀念、他“大雅當行參間”的戲曲思想,以及堅持曲本位,堅持曲體之“正”,他對“北劇”“南戲”的文體辨析,以及重視南曲、倡“本色”、論“文詞”等文體實踐都深可贊嘆。可以說,《曲律》一書是當時戲曲領域的重大理論成果,也是中國古代戲曲文體觀念形成發展史上的一個重要里程碑。