傳倪元璐《淇園清趣圖》辨偽

邵常銘

摘 要:2017年3月25日,俞建良先生發表于《美術報》的《倪元璐及其〈淇園清趣圖〉考》 一文中,將《淇園清趣圖》定為晚明倪元璐的傳世佳作,俞先生對此作褒嘉贊揚,從章法、技法、款識等處進行考訂、鑒賞,并稱故宮博物院楊新先生曾為此作題簽、蓋審定印,言外之意,此作必為真跡。而仆以為俞先生所做出的考證甚為荒唐,《淇園清趣圖》根本就是一副拙劣的偽作,文章將從章法、筆墨、款識處切入,并以相關文獻為例證,對此作進行辯偽,意在矯俞先生之謬誤,為前賢倪文正公正名。

關鍵詞:筆墨;款識;偽作

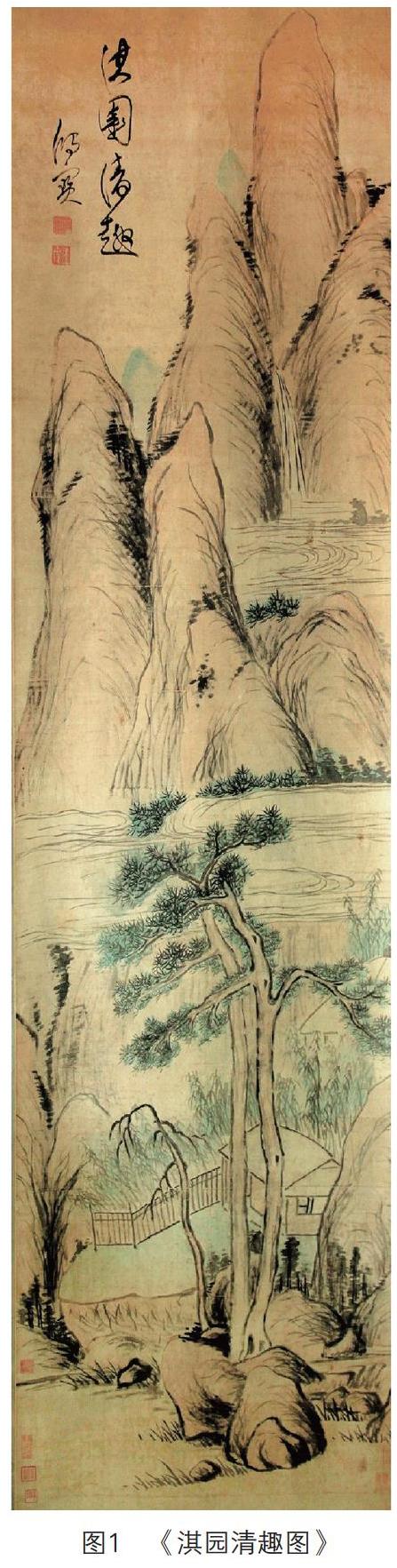

按俞建良先生文中所示,《淇園清趣圖》縱204厘米,橫52厘米,絹本設色(圖1)。圖中主要描繪田園山色之景,以俞先生看來,此圖章法新奇,技法優秀,款字流暢凝煉,實為不可多得的傳世佳作。但依作者看來,這是一件造假技術極其低劣的贗品。此圖未落年款,不知何年何月所作,且未見于任何著錄,圖中的幾枚鑒藏印模糊不清,俞先生稱圖上有故宮博物院楊新先生題簽、蓋印,也未得到求證。所以,作者從藝術角度對此作進行真偽辨析,不足之處請眾方家指正。

1 章法之不諧

南齊謝赫《古畫品錄》中提出“六法論”,分別為“氣韻生動、骨法用筆、應物象形、隨類賦彩、經營位置、傳移模寫”。“六法論”是中國繪畫的重要品評標準,其中“經營位置”就是指繪畫中的章法布局,章法的優劣足以決定作品的品質高下。我們看這幅《淇園清趣圖》的章法,上半部分為遠山,下半部分為田園景色,很明顯是以上半部遠山的山腳和下半部的樹梢交界處為界,兩者各自占據整張畫作的二分之一。而且上下兩部分勾線、設色等處理程度相似,無賓主且無遠近關系。北宋山水畫家李成《山水決》有言:“凡畫山水,先立賓主之位,次定遠近之形,然后穿鑿景物,擺布高低。”一語道破山水畫中賓主的含義,即畫面中各個景物的處理要有主次關系,位置經營倘無賓客主次之分,就沒有了遠近高低各不相同的畫面感。而《淇園清趣圖》因章法的缺失,整幅作品看起來似乎是一個平面,離中國畫“使人在畫中游”的理想意境相差甚遠。北宋郭熙《林泉高致》中敘述了山水畫的透視法:“山有三遠,自山下仰山巔謂之高遠,自山前而窺山后謂之深遠,自近山而望遠山謂之平遠。”“高遠”就是“自山下仰山巔”,在畫作表現上常將山峰畫得高大,將近景如房屋、樹木等畫得稍小一些,以此襯托山峰的巍峨雄偉。而《淇園清趣圖》這幅畫,可以清晰看出這幅畫的作者意在表達“高遠”的景象,然而這幅畫下半部的兩株樹甚至和上半部的山峰的大小接近了,如此位置經營,主次不覺,賓主不分,實在是這幅畫作的其中一大敗筆。

2 技法之拙劣

2.1 設色的庸俗

這幅畫作設色庸俗而且臟亂,如山體的染色應為淺絳法,淺絳山水最大的特點是素雅清淡,而這幅《淇園清趣圖》中山體的設色渾濁,與淺絳山水的藝術特點大相徑庭,而且凌亂的皴法和拙劣的點苔法又為畫作平添了幾分“草氣”。松樹的松針涂以花青色,著色艷麗,粗而不雅,與山石的設色極不搭配,猶如村女涂脂,著花衣花褲,令人側目。另外,山峰交接處兩團類似山尖的淡藍色頗為突兀,不知作者何意。清人惲光宸評倪元璐畫:“余所見鴻寶畫,大抵仿倪為多,師云林當從鴻寶入。”倪元璐繪畫師法元代倪瓚,風格似倪瓚的蒼潤古淡,瀟灑超逸,觀倪元璐其他畫作,大多也僅用水墨而不加以設色。而這幅《淇園清趣圖》設色如此俗氣,與倪元璐的畫作風格實在是相去甚遠。

2.2 線質的羸弱

羸弱的線質也絕不類倪元璐的筆墨習性,倪氏作為明末“三株樹”之一,其筆力自然能扛鼎。然而作偽者的筆墨功夫相當欠缺,這幅畫中樹木、山石的勾勒線條極為油滑,使得山石、樹木這種本該雄強挺拔的景物表現得軟弱而無力。

再看山石上的皴法,應為解索皴,元代畫家王蒙善用此法,清人王概評其:“用古篆隸法雜入皴中,如金鉆摟石,鶴嘴劃沙。”可知解索皴要求筆筆中鋒,而且蘊含強大的力度,再看此幅山石的解索皴,筆筆疲軟,呈亂麻狀,實為敗筆。

2.3 樹木、水云、山石等所犯常識性錯誤

圖中有三株樹,左邊一株小樹長得歪歪扭扭,奄奄一息,給畫面增添了許多衰陋之氣,這與倪元璐的“傳神”“以性靈傳筆墨”的藝術主張相駁。再看右邊兩株大樹上方的出枝情況,自上而下枝枝平行,而且距離相等,形如階梯,幾乎沒有什么技法可言。

此圖中右上部分山縫間似乎有瀑布流出,瀑布下方的一團曲線似乎為水流,中部(松樹出枝處)疑為云霧,客觀來看,它們的表現方法幾乎完全相似。然而云和水是兩種形態完全相異的物質,其表達方法也多有不同,如這種在畫面中云水相互混淆的情況,當是作偽者技法不熟練導致的。

山石的點苔雜亂無章,完全是按著山體的輪廓線進行排點罷了,絲毫沒有注意到章法、輕重、大小、疏密,很多苔點打在不恰當的地方,例如樹枝正上方的一團苔點,就如同不小心把墨灑上去一般,污濁之氣躍然紙上。另外還有下方房屋前柵欄處,完全是一個斜坡,要知人們選地蓋房都會選擇去平坦之地,有利于居住或行走,但圖中這個坡面過于傾斜,人們根本無法在此處立足或行走,這種常識性的錯誤實在令人啼笑皆非。

2.4 款識之謬誤

這幅圖落款文字很少,僅有“淇園清趣”與“鴻寶”六個字,但是款識謬誤卻十分明顯。

倪元璐的作品落款“鴻寶”者,現僅存信札兩通,畫作之上絕無,而這幅偽作款落“鴻寶”應是效仿明末董其昌的繪畫作品款落“玄宰”或“董玄宰”,作偽者或許認為這種方式可以掩人耳目。

款字與倪元璐的書法風格相差甚遠。倪元璐的書法主要師法顏真卿、蘇軾,其書風剛健雄渾、豪邁俊逸,得顏、蘇二家真傳。倪氏作書喜用濃墨,行筆酣暢,筆鋒殺紙,善于表現高亢、率真的藝術特征,作品中充滿積極的浪漫主義精神。再觀此幅畫款中字,氣息糜弱、線質油滑,不及倪氏用筆之萬一。

部分款字的結構十分怪異,有的違背了字形的結字原則,顯得毫無書寫性,甚至有些字根本就是錯字,具體見圖2中“淇”字,右半部“其”的寫法下半部分當有一長橫,如無長橫,那它就不成字;“園”字里邊的“袁”字,運筆軌跡十分怪異,不知是如何運筆,下半部鉤畫向左上提起之后又橫向抹了一筆,令人無法理解;“趣”字的“走”字旁,“走”字從夭、從止,楷書結構可將上半部視為“土”,我們看圖中的“走”字旁,上半部“土”字的第二橫根本沒有成型就緊接著寫下一筆,這并不是一個學書之人的書寫習慣;再看“走”字旁寫完之后與右上方“取”字連寫的筆畫軌跡,“走”字捺劃向左上方挑起之后經過一個奇怪的弧度,形成了一個似豎非豎、似撇非撇的筆畫,“取”字的寫法也完全是錯誤的;“鴻”字右半部“鳥”字的草法也是錯誤的。一共六個大字謬誤者有四,這與倪元璐戶、禮部尚書兼翰林院學士的身份豈能相符。

3 結語

綜合以上論述,此幅《淇園清趣圖》為偽作無疑,俞建良先生對此作的肯定與贊揚,顯然是無視倪元璐的筆墨特征而漫無邊際地想當然。余作此篇,旨在矯俞先生之誤,為倪文正公正名,同時也希望讀者能對倪元璐的筆墨習性有更深一層的認識。■