中國參與湄公河地區全球衛生合作的基本類型及特點

王 丹 劉繼同

(1.北京大學,北京,100191)

一、湄公河地區的衛生合作與衛生外交議題

自2013年國家主席習近平分別提出“海上絲綢之路”和“絲綢之路經濟帶”倡議以來,中國向東北、東南、西面等各方位拓展和平發展的合作空間。隨著倡議的推進,2015年國家衛生和計劃生育委員會(簡稱衛計委)辦公廳下發《國家衛生計生委關于推進“一帶一路”衛生交流合作三年實施方案(2015—2017)》①“國家衛生計生委辦公廳關于印發《國家衛生計生委關于推進‘一帶一路’衛生交流合作三年實施方案(2015-2017)》的通知”,中華人民共和國國家衛生健康委員會網,2015 年 10 月23 日,http://www.nhc.gov.cn/wjw/ghjh/201510/ce634f7fed834992849e9611099bd7cc.shtml。,首次提出“健康絲綢之路”的概念,規劃并部署沿線國家衛生合作的開展。2016年《健康中國2030規劃綱要》②“中共中央 國務院印發《‘健康中國2030’規劃綱要》”,中華人民共和國中央人民政府網,2016年10月25日,http://www.gov.cn/xinwen /2016-10 /25 /content_5124174.htm。強調實施中國全球衛生戰略,更明確地將國家健康戰略與“一帶一路”倡議結合,重視沿線國家衛生保障、合作和發展。湄公河五國“緬甸、老撾、泰國、柬埔寨、越南”是海上絲綢之路重點沿線國家,因此,中國有必要開展對湄公河地區的全球衛生合作,從而營造良好的地區性衛生安全環境和民意基礎。

當前國內文獻研究是以湄公河地區國際合作中的國家角色、利益分析、機制建設為主,深入到專題領域,衛生合作的文獻十分有限。綜觀既有文獻,國際政治視角的分析大致可以分為三類:一是從國際公共產品視角下研究該地區的衛生合作。陳霞從區域公共產品理論探索性分析東亞地區衛生合作,其中涉及湄公河地區的衛生合作狀況。①陳霞:《區域公共產品與東亞衛生合作(2002—2009)》,復旦大學博士論文,2010年,第77-82頁。二是依據非傳統安全理論分析湄公河地區衛生安全合作和衛生外交。張業亮的研究是以美國聯邦政府各機構介入湄公河地區衛生合作為例,分析美國將全球衛生納入美國國家安全戰略的重要意義。②張業亮:“美國的全球衛生安全政策——以大湄公河次區域為例的國際政治分析”,《美國研究》,2014年第3期,第9-38頁。三是從國際機制角度對公共衛生安全合作機制進行研究。齊峰、朱新光對東盟的公共衛生安全合作的形勢、合作機制、原則、路徑進行了分析。③齊峰、朱新光:“論中國—東盟自由貿易區公共衛生安全合作機制的構建戰略”,《太平洋學報》,2006年第3期,第77-85頁。朱明權等學者從多邊主義視角探討了東亞地區的衛生安全機制。④朱明權、湯蓓:“多邊主義與東亞地區衛生安全合作”,《國際問題研究》,2009年第5期,第59-65頁。

醫學領域的文獻主要以中緬、中越邊境地區開展衛生項目合作的探討為主。羅娟在《中緬跨境瘧疾項目模式及對中國衛生援外的啟示》一文中,以中緬跨境瘧疾項目為案例分析,總結多方參與、流動人口管理、云南省支點建設的衛生援外經驗,提出中國改進衛生援外模式的建議。李銳等人概述了以廣西壯族自治區為支點,在中國—東盟合作框架下面向東南亞國家的對外衛生合作現狀。⑤李銳、施丹、梁慧婷、徐廣保:“中國-東盟合作框架下的廣西衛生事業對外交流合作及其發展思路”,《廣西醫學》,2017年第10期,第1611-1614頁。

綜上所述,專門研究湄公河地區衛生外交的文獻不多,并且多數是放置在東亞衛生合作范圍內探討。同時,衛生合作研究落入兩大排斥領域,從政治學角度分析衛生合作傾向于將衛生問題工具化,國家間的衛生合作起到促進國家安全利益、改善國家形象、提升軟實力等作用。而從衛生領域角度來看,衛生合作研究側重于操作層面,譬如如何確保項目有效規劃以實現衛生目標。筆者尚未發現將政治與衛生領域相結合探討全球衛生合作問題的文獻。本文在回顧中國參與湄公河地區全球衛生合作歷史的基礎上,剖析中國參與該地區全球衛生合作的基本模式、特點以及借鑒意義。

二、衛生與外交的四種互動關系類型

微生物政治(Microbialpolitik)起始于19世紀下半葉歐洲國家利用多邊協調會議及國際條約機制解決傳染病帶來的威脅。⑥David P.Fidler, “The Return of‘Microbialpolitik’”, Foreign Policy, Issue 122, 2001, p.80.當時的國際衛生合作首要動機是,為了保護歐洲國家免于來自美洲、歐洲、亞洲等地區爆發的傳染性疾病的威脅。⑦Obijiofor Aginam, Global Health Governance: International Law and Public Health in a Divided World,University of Toronto Press,2005, p.49.衛生外交主要目標是控制傳染病的外部影響,尤其是對經貿領域的破壞性作用。干預措施以港口建立隔離檢疫區為主,至于一個國家如何管理領土內的公共衛生,則不是傳染病外交或者控制傳統病的國際法所考慮的問題。⑧David P.Fidler, SARS, Governance and the Globalization of Disease,Palgrave Macmillan, 2004,p.29.第二次世界大戰結束以后,醫療技術和環境衛生的發展使得傳染病對發達國家的威脅大大下降,衛生治理方式從“邊界控制”向“源頭控制”轉變,衛生合作動因從“防止衛生阻礙商業利益”向“衛生用以促進人權、公平、發展,改善國家間關系”變遷,這一些系列變化深刻影響了衛生外交的目的、手段和原則。冷戰結束后,經濟全球化和貿易自由化大大改變國際衛生合作的狀況,深度全球化所帶來的健康風險越來越值得關注,全球衛生外交的概念逐漸興起,全球衛生時代已經來臨。①Ilona Kickbusch, “21st Century Health Diplomacy: A New Relationship Between Foreign Policy and Health”, In Thomas E.Novotny, Ilona Kickbusch, Michaela Told, eds, 21st Century Global Health Diplomacy, World Scientific, 2013, pp:1-3.1999年世界衛生組織總干事格羅·哈萊姆·布倫特蘭(Gro Harlem Brundtland)在紐約外交關系委員會上重申了“為什么投資于健康是一項好的政策”理念,②Colin McInnes and Kelley Lee,Global Health and International Relations, Polity, p.49.即各國需要健康領域的合作,在微生物世界中沒有衛生避難所。2006年,法國、印度尼西亞、挪威、塞內加爾、南非和泰國六國外交部長達成《奧斯陸部長宣言》(Oslo Ministerial Declaration)③Celso Amorim et al., “Oslo Ministerial Declaration-Global Health: A Pressing Foreign Policy Issue of Our Time”, Lancet,Vol.369,1373-1378.,進一步推動了衛生和對外政策結合的歷史進程。2009年聯合國大會63/33號決議正式采用了“全球衛生外交”(Global Health Diplomacy,簡稱GHD)的概念④United Nations General Assembly,Resolution Adopted by the General Assembly: 63/33.Global Health and Foreign Policy, World Health Organization, Jannuary 27, 2009, https://www.who.int/trade/events/UNGA_RESOLUTION_GHFP_63_33.pdf? ua=1。,這說明國際社會重視全球衛生外交在健康領域所發揮的作用,尤其是在各領域的外交談判和外交政策中對健康問題的關注度日益提高,從而將健康更多地融入到國家對外政策議程中。

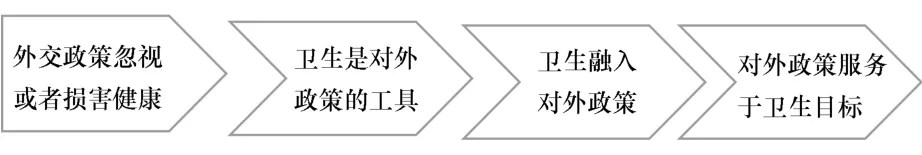

衛生與外交政策之間關系是什么?托馬斯·E·諾沃特尼(Thomas E.Novotny)等人認為,衛生外交具有雙重目的,即促進公共衛生發展、增強對外政策。⑤Thomas E.Novotny and Sebastian Kevany, “The Way Forward in Global Health Diplomacy: Definition, Research, and Training,” In Thomas E.Novotny Ilona Kickbusch, Michaela Told ,eds, 21st Century Global Health Diplomacy, World Scientific, 2013,pp.299-322.日內瓦國際和發展研究院全球衛生項目負責人洛娜·柯克布什(Ilona Kickbsch)認為,如果在管理良好的情況下,衛生外交可以達到三重效果:衛生安全、人群健康以及全球健康狀況改善;促進國家與其他行動體之間關系以共同致力于改善健康;有助于消減貧困,促進公平。⑥Ilona Kickbusch, “21st Century Health Diplomacy: A New Relationship Between Foreign Policy and Health”, In Thomas E.Novotny, Ilona Kickbusch, Michaela Told, eds, 21st Century Global Health Diplomacy, World Scientific, 2013,p.11.科林·麥克萊恩斯(Colin Mclnes)認為,現階段有關全球衛生外交的研究文獻,保留過多的規范性定義,在名義上促進更健康的世界,但忽視了對國家現實政治利益的討論。同時,他指出全球衛生外交主要置于公共衛生學科內探討,忽視衛生與外交領域間的協調。此外,洛娜·柯克布什將衛生與外交政策相互關系概括為以下四種類型(見圖1)。隨著全球衛生時代的來臨,衛生在外交政策制定過程中動力不斷增強,并且這四種類型更為清楚地闡明兩個政策圈的關系邏輯。

顯然,這四種類型并沒有彼此嚴格區分,各國對衛生外交的認知和實踐在不同程度上反映上述四種關系類型。這四種關系類型圍繞著兩個問題展開,即“衛生與其他領域利益是否具有沖突性”以及“衛生是否只是國內問題”。在前兩種類型中,衛生和對外政策之間關系的基礎建立在國家間的健康問題相互獨立、并不受彼此影響的前提上,也就是說,健康依附于或服務于對外政策。二者的不同在于,第一種類型反映的是當衛生與其他領域利益存在明顯沖突時,犧牲健康利益以換取其他領域的利益或目標。例如世界貿易組織的專利制度與藥品可及性之間的矛盾,不合理的藥品專利保護制度使得發展中國家難以獲取廉價的治療藥物,從而給公共衛生治理帶來負面的影響。第二種類型是指不存在利益沖突的情況下,衛生被作為對外政策的手段。例如古巴與委內瑞拉之間“醫生換石油”的衛生援助行為。

圖1 衛生力度與外交政策相互關系的四種類型示意圖

第三種類型和第四種類型是在衛生威脅“去邊界化”的前提下,處理衛生和對外政策之間的關系。衛生的全球關聯性意味著,人類在命運共同體的理念下將衛生和對外政策緊密結合,在所有領域強調健康的重要性,共同采取集體行動。第三種類型“衛生納入外交政策”則反映了國際社會衛生合作的當前狀況,隨著衛生問題在國際社會中的地位提升,衛生問題逐漸納入各國外交議程,通過外交談判和外交合作機制解決衛生威脅。例如“衛生安全”和衛生議題安全化則是指在全球相互依存處境下,衛生安全是對外政策的重要組成部分。傳染病是不分國界的,當國際社會面臨傳染病的共同威脅時,單憑一個國家的力量恐怕獨木難支,需要各國通過衛生外交實現政策協調,共同合作。第四種類型“對外政策服務于衛生”體現健康優先的理念。在健康與外交政策的交叉點上,平衡健康利益和政治利益之間的動態關系,強調將衛生作為政治行動的基礎,注重在任何領域行動中都能促進和保護健康的價值目標。也就是說,科學原則和健康需要讓衛生行動朝著自身特定的方向發展,意識形態還是權力政治都無法阻止這種方向。①David P.Filder, “Health as Foreign Policy: Between Principle and Power”, the Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations, Vol.6, No.2, 2005, p.186.值得注意的是,衛生領域的約束性條約與氣候外交有所不同,“衛生優先”有時是以取締或限制某一行業為代價換取健康利益和目標。例如2003年《世界衛生組織煙草控制框架公約》的簽訂,意味著消減煙草行業的利益,以保護消費者健康利益。

在全球衛生時代下探索衛生與對外政策的關系,通常面臨兩方面的轉型。第一種是從“衛生是對外政策的工具”向“衛生融入對外政策”類型轉變,這一轉型被稱為衛生外交“哥倫布式”的轉型。②lona Kickbusch, “21st Century Health Diplomacy: A New Relationship Between Foreign Policy and Health”, In Thomas E.Novotny, Ilona Kickbusch, Michaela Told, eds, 21st Century Global Health Diplomacy, World Scientific, 2013, P.12.19世紀中后期,國際衛生多邊談判傾向于運用公共衛生手段減少經濟損失,衛生利益可以隨時被利用或犧牲,而如今各國主動要求在外交政策范圍內納入健康問題,健康利益成為各國對外政策的重要組成部分。第二種轉型是指從“國際衛生外交”向“全球衛生外交”的轉變。在“全球衛生外交”概念中,全球衛生外交的對象不只關注跨境衛生問題,還關注由跨境因素導致的健康問題,這里跨國因素拓展至西方生活方式的流行、氣候變化、城市化等衛生之外的領域。全球化深刻地改變著人們的生活習慣和行為方式,并且對人類健康造成影響。因此,全球衛生外交更加強調衛生介入或干預的首要作用。

三、中國參與湄公河地區衛生合作歷程與基本類型

回顧中國的衛生外交,中國參與湄公河地區衛生合作的歷程呈現出由“衛生服務于對外政策”向“衛生融入外交政策”,乃至“對外政策服務于衛生目標”關系類型的轉變過程。這種轉變過程大致可劃分為三個階段,在這三個階段中,衛生治理的主體與客體、內容與形式發生了深刻的變化。

3.1 “衛生服務于對外政策”衛生外交類型:從新中國建立到1992年

在“衛生是對外政策的工具”主導階段中,衛生合作通常由國家主導,以對外衛生援助為主要策略。衛生合作與國際環境緊密相關,在亞洲冷戰戰場,湄公河地區是中國周邊戰略的重要一環。出于國家主權安全的需要,衛生合作的政治色彩較為濃厚。這一時期中國在湄公河地區的衛生合作包括以下幾個方面:

其一,衛生合作以官方直接參與并實施的衛生援助為主,衛生合作與傳統安全緊密結合,衛生服務于國家地緣安全戰略。越南與中國西南地區毗連,對中國地緣安全有著重要的戰略意義。早在新中國成立之初,中國在力所能及范圍內向越南提供抗法斗爭中所需要的醫療援助。隨著國際冷戰形勢不斷加劇,美國在越南極力扶持親美政權,對中國西南一側直接構成了戰爭威脅。1959年中國就從醫療衛生方面無償提供醫藥、醫藥設備、基礎設施建設、人員培訓等方式對越南提供衛生援助。①陳安安:《援越抗美之廣西醫療援助研究——以桂林南溪山醫院為考察中心》,廣西師范大學碩士學位論文,2014年,第12-15頁。1966年的《關于中國給予越南成套設備和技術援助的議定書》和1967年《中華人民共和國衛生部代表和越南民主共和國醫濟部代表關于中國接受越南病人問題的會議紀要》,正式確定了由中國負責為越南籌建醫院的計劃,接受越南傷員以保障越南抗美救國的戰斗力。

其二,援助對象主要是戰爭中的傷病員,衛生援助服務內容集中在疾病治療,而將傳染病、精神疾病、癌癥等其他病種排除在外。戰爭爆發以后,廣西省中國人民解放軍第303醫院曾多次派遣醫療隊赴越抗美。隨著戰爭不斷升級,尋求醫療隊救助的傷員數量逐漸增多,前線醫療隊面臨著巨大的壓力,越南向中國政府提出在中國后方建立醫院的請求,雙方在1967年簽訂了《關于中國給予越南經濟技術援助的協定》,中國決定在廣西省桂林市建立專門接收外國病人的南溪山醫院,由經濟技術發達的北京市、上海市負責衛生技術,并且從全省抽調出醫護人員中的干部配合援助工作。②同①。與此同時,中國西南地區的各省份醫院均向越南開放,接受越南的大量傷員,這無疑在后方給予了越南重大支持。在緬甸,中國針灸專家曾到緬甸治病,開展衛生援助活動,深受當地患者的歡迎。

其三,援助方式較為單一,以派出醫療隊為主,但幾乎全部中斷。衛生合作依托的區域合作機制和多邊平臺十分有限。在萬隆會議和日內瓦會議等國際場合下,中國與湄公河地區國家進行外交接觸,雙方就衛生問題交流意見。中國以派遣醫療隊、贈送藥品等形式支持衛生領域的合作,并深受雙邊關系的影響。隨著外交關系的變化,中國參與該區域的衛生合作也相應受到波折。

表1 中國向湄公河地區派遣醫療隊基本情況一覽表

越南戰爭結束后,由于越南倒向蘇聯,中國援越工作正式停止。隨著70年代中期老撾從積極友善的對華政策開始向親越靠蘇反華政策轉變,中老關系一度降至冰點,衛生合作也相繼中斷。1978年越南入侵柬埔寨,中國對柬埔寨的衛生援助也基本結束。

3.2 “衛生融入對外政策”衛生外交類型:1992年—2008年

這一階段主要體現出“衛生融入對外政策”關系類型的基本特征,特別是2003年“非典型性肺炎”(Severe Acute Respiratory Syndrome簡稱SARS)爆發,“疾病沒有國界之分”理念深深貫穿于中國和湄公河國家衛生外交實踐中。得益于20世紀90年代湄公河地區眾多合作機制建設的熱潮,為中國參與湄公河地區衛生合作提供新的契機,內容與形式更加多樣化。

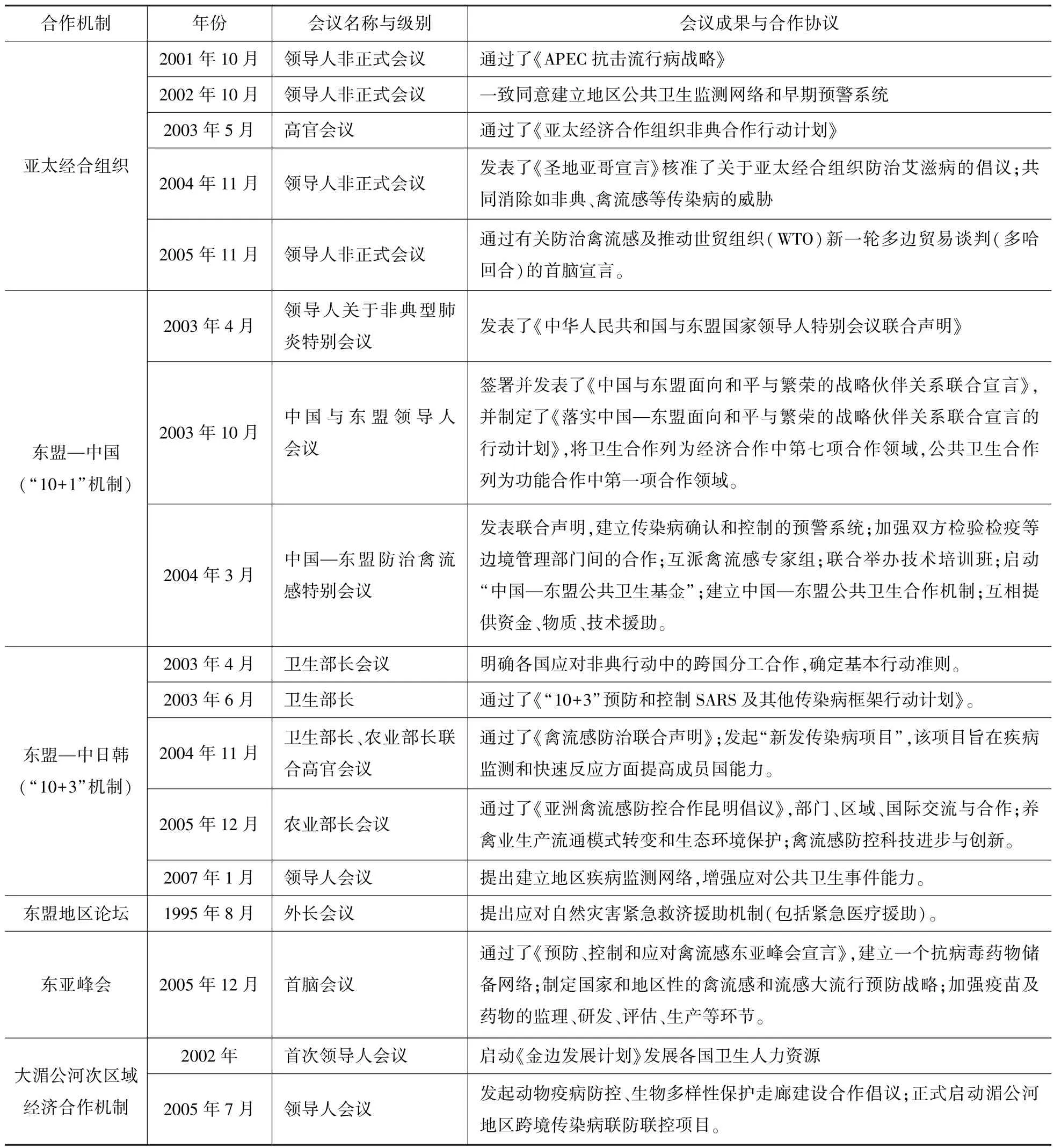

其一,從合作主體上看,衛生合作領域仍由政府直接參與,但通過多邊外交手段實現各國衛生政策融合和協調行動的特點日益突出。1992年大湄公河次區域經濟合作機制(Great Mekong Subregion Cooperation,簡稱 GMS)創立,推動了湄公河地區衛生合作的進程。1993年中國與湄公河地區國家簽訂了《大湄公河次區域經濟發展規劃》,為各國進行衛生人力資源開發活動提供合作框架。2002年第一次大湄公河次區域領導人會議上,成員國提出旨在加強高級管理人才開發的《金邊發展計劃》,還就“非典”等非傳統安全開展積極有效的對話合作。2003年《金邊發展計劃》正式啟動,各國通過該計劃培養了大量具備健康、教育和發展管理能力的人才,提高了邊境地區民眾的健康服務水平。2005年大湄公河地區跨境傳染病聯防聯控項目開始起步。③國家衛生健康委員會國際合作司(港澳臺辦公室):“大湄公河次地區跨境傳染病聯防聯控項目十周年總結會在云南召開”,中華人民共共和國國家衛生健康委員會官網,2015年7月27日,http://www.nhc.gov.cn/gjhzs/s3582/201507/2500bff1472b4c5aa 60f9d3af1049f84.shtml。

中國與湄公河地區國家借助東亞合作機制就衛生問題開展政府間的協調行動,將衛生真正納入對外政策議程中。隨著20世紀90年代湄公河地區國家越南、緬甸、柬埔寨、老撾相繼加入東盟,中國于2003年加入東盟等區域機制,這為中國和湄公河地區國家衛生合作提供了更廣闊的制度化平臺(表2)。中國與湄公河地區國家在區域合作機制下就傳統醫藥醫療、醫院管理、高層管理人員培訓、傳染病防控技術開展人員間合作。

表2 湄公河地區國家參與多邊合作機制與會議成果基本狀況一覽表

除此之外,中國還與世界衛生組織、聯合國艾滋病規劃署、全球基金①“致力于抗擊艾滋病、結核病和瘧疾的全球基金”(The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria),簡稱為“全球基金”,是一個政府與民間合作創辦的國際金融機構,總部設在瑞士日內瓦。自2002年成立以來,該基金業務已經覆蓋150多個國家及地區。、世界銀行等國際組織聯合在湄公河地區國家內開展衛生項目。例如2006年,中緬邊境地區瘧疾防聯防控項目正式啟動,中國參與多邊衛生援助機構(全球基金)和大湄公河次區域國家跨境衛生合作這兩種機制,對中國衛生外交政策具有非常重要的參考價值。②羅娟:“中緬跨境瘧疾項目模式及對中國衛生援外的啟示”,《中國公共衛生管理》,2014年第4期,第483頁。而在世界衛生組織框架內,雖然泰國屬于世界衛生組織東南亞地區辦公室,其他國家屬于西太平洋地區辦公室,分屬世界衛生組織的不同區域辦公室,但一同于2008年首次發表“一站式”亞洲地區健康信息報告。

其二,衛生服務面向廣大民眾,主要以傳染病為主的公共衛生服務。在傳染病治理方面,湄公河地區跨境傳染病防聯防控項目涵蓋了瘧疾、登革熱、艾滋病和鼠疫四個病種。③國家衛生健康委員會國際合作司(港澳臺辦公室):“大湄公河次地區跨境傳染病聯防聯控項目十周年總結會在云南召開”,中華人民共共和國國家衛生健康委員會官網,2015年7月27日,http://www.nhc.gov.cn/gjhzs/s3582/201507/2500bff1472b4c5aa 60f9d3af1049f84.shtml。該項目由中國政府出資,以中國西南邊境兩省廣西和云南為主要依托開展。中國與湄公河地區國家從疾病監測能力、衛生信息、疫情通報機制、反應能力四個方面加強應對傳染病突發的公共衛生合作。在能力建設方面,以項目為切入點,輔之互派技術專家、培訓人員的方式加強邊境地區、域內各國衛生部門的防治工作。在衛生信息和合作協調方面,構建國家層面上的溝通協作機制,就疫情通報機制建立信息共享合作,以防止傳染病的擴散。中國通過參與基本公共衛生服務,促進該地區衛生服務的均等化和公平性衛生發展目標的達成。

其三,服務形式多樣化,呈現出以衛生安全為主的時代特征。中國通過救災外交、多邊機制、建立基金等不同方式參與湄公河地區全球衛生合作。2004年中國正式建立援外緊急人道主義援助機制,④中華人民共和國商務部對外援助司:“真誠相助 共謀發展——中國對外援助60周年綜述”,中華人民共和國商務部官網,2010 年 8 月 19 日,http://yws.mofcom.gov.cn/article/zt_dwyz/subjectll/201008 /20100807090503.shtml。同年12月泰國等國家遭受強烈海嘯,中國政府先后提供資金,并由上海市派遣醫療隊赴泰國進行緊急救援,此舉被認為是中國救援外交的典型實踐。2008年5月對緬甸救災援助中,中國政府相繼向緬甸提供總價值1 000萬人民幣的緊急物資援助,救助緬甸受災群眾,中國成為該地區緊急人道主義救援的重要參與方之一。2003年“非典”危機是重要的歷史轉折點,中國在此期間承諾建立東亞基金,以應對東亞范圍內傳染病危機,履行大國提供公共物品的責任,其地域范圍涵蓋了湄公河地區所有國家。從此次經驗中,中國更清楚地意識到公共衛生問題不再是一國范圍內的問題,在東盟“10+1”、東亞地區論壇、亞太經合組織等重要地區機制內,中國加大參與衛生安全和緊急救援等議題方面的合作,并且積極主動構建該地區的非傳統安全交流平臺。

3.3 “外交政策為衛生服務”的主導類型階段:2008年至今

這一時期,衛生促進外交、外交為衛生服務,衛生與外交雙向互動。衛生并不否認以國家利益為首要外交目的,衛生與外交的關系更加平衡,衛生合作不會被權力政治所左右,也不會因經貿利益而損害健康福祉。

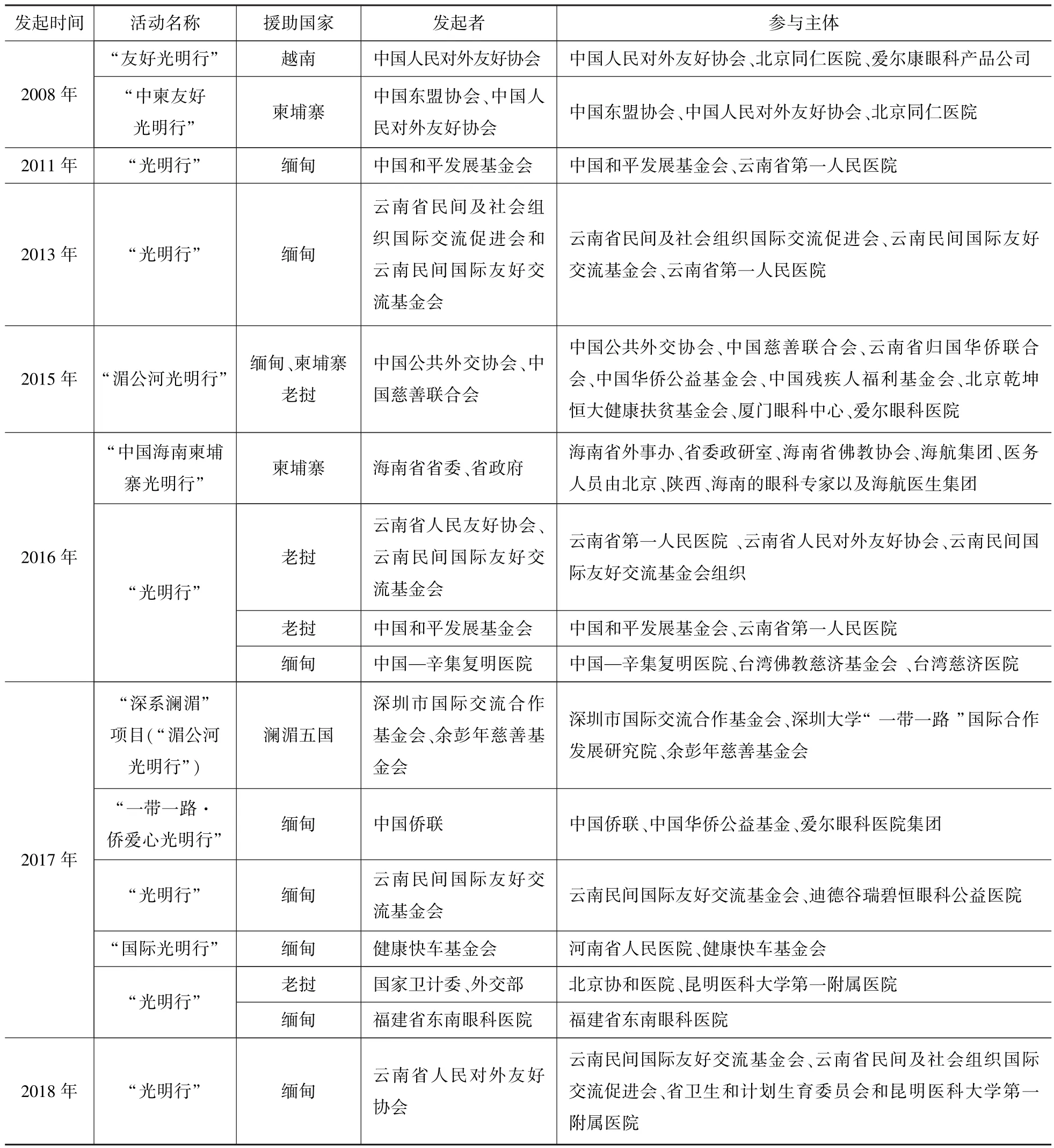

其一,衛生外交的主體多元化。衛生外交主體超出了政府層面,面向各類社會行為體。隨著湄公河地區迎來非政府組織和民間團體參與衛生援助的熱潮,有些非政府組織第一次參與外援活動便是開展衛生援助。例如,中國和平發展基金會首次在境外開展的公益活動是2011年在緬甸仰光的“光明行”活動。以“光明行”系列活動為例,參與大湄公河地區的衛生援助糅合不同層面行為體參與(表3)。在國家層面上有國家衛計委、中國人民對外友好協會、中國公共外交協會,在地方層面上主要有云南、海南、廣西等省份支持,在民間團體中不僅有基金會參與,還有醫療集團參與。多種行為體共同參與有助于充分擴大資源,利用各自比較優勢,拉近區域內民間交往的距離。在老撾,中國派出的志愿者完成了老撾醫療史上最大的腫瘤切除手術。①中華人民共和國商務部對外援助司:“在海外鐫刻‘中國印記’的特殊使者”,中華人民共和國商務部官網,2015年10月29日, http://yws.mofcom.gov.cn/article/l/201510/20151001150428.shtml。此外中資企業在海外承擔企業責任,如中國石油天然氣集團有限公司為緬甸援建醫院、醫療診所等基礎設施。

表3 中國多元主體參與湄公河地區“光明行”系列活動的基本狀況一覽表

其二,衛生合作的范圍廣泛,突破援助和安全合作內容,逐漸形成“官、產、研、學”一體化的衛生發展態勢。在醫藥領域,得益于長期的人文交流,越南、泰國已經把包括中醫藥在內的傳統醫藥與西藥并列為國家的主體醫療。①左媛媛、張超、孫永林等:“‘一帶一路’戰略背景下云南與大湄公河次區域國家傳統醫藥合作交流的經驗及展望”,《中國醫藥導報》,2015年第27期,第135頁。2016年以來,中國與湄公河地區國家雙邊先后達成了《中國—老撾諾麗果系列產品深度開發與推廣技術合作倡議書》《傳統醫藥合作諒解備忘錄》《中國—越南特色藥食兩用植物及中藥材種植基地建設技術合作框架協議書》《共同推進柬埔寨藥用資源保護、利用和建設合作框架協議》等協議,不僅豐富區域內傳統醫藥文化交流,而且推進了各國藥物研究的技術推廣。

在衛生人力資源領域,中國向該地區留學生提供中國政府獎學金、短期培訓在職人員、中高級官員研修等形式的教育資源與資金支持。在大湄公河次區域經濟合作機制框架內,自2008年以來,中國為湄公河五國舉辦了多期培訓班,培訓了一批瘧疾防治、人感染高致病禽流感和甲型H1N1流感監測方面的官員和專家以及跨境衛生合作項目方面的專業管理人才。②“中國參與大湄公河區域經濟合作國家報告(全文)”,中華人民共和國中央人民政府官網,2011年12月17日,http://www.gov.cn/jrzg/2011-12/17/content_2022602.htm。2014年,李克強總理在中國—東盟領導人峰會提出實施“中國—東盟公共衛生人才培養百人計劃”(2014—2017年)倡議,中國從2015年開始舉辦了三期“中國—東盟流行病學專業人才培訓班”③“中國疾控中心現場流行病學培訓項目承辦2015年中國—東盟流行病學專業人才培訓班”,中國疾病預防控制中心官網,2015 年 7 月 15 日, http://www.chinacdc.cn/zxdt/201507/t20150715_117337.htm。,每年均有湄公河地區國家人員參與培訓,該培訓班為湄公河地區各國實現可持續發展目標培養更多公共衛生領域的專業人才。在瀾湄合作框架下,中國建立全球湄公河研究中心,形成瀾湄合作二軌團隊和智庫網絡。同時各國的紅十字會就社區綜合發展項目和健康項目進行交流,提升社區建設能力和健康服務水平。

在疾病合作的范圍上,中國與湄公河國家的衛生合作內容更加豐富。一方面由于該地區疾病負擔仍然以傳染病為主,公共衛生領域中傳染病防聯防控機制和項目仍然是衛生安全的重中之重。李克強總理在第9屆東亞峰會上提出,要與湄公河流域國家共建“青蒿素類瘧疾治療藥物抗藥性流域聯防機制與響應體系”。④中華人民共和國商務部對外援助司:“李克強總理在第九屆東亞峰會上的發言”,中華人民共和國商務部官網,2015年10月 29 日, http://yws.mofcom.gov.cn/article/tpxw/201510/201510 01150446.shtml。2012年中越正式建交60周年之際,在桂林舉行中越邊境地區艾滋病聯防聯控試點項目會議。2015年,在緬甸果敢沖突事件中,云南省衛計委在人道主義援助中開展衛生防疫工作。2017年中國為緬甸政府提供2 500萬元的資金支持,用以抗擊H1N1甲型流感疫情。中國繼續同全球基金、英國的健康扶貧行動組織(Health Poverty Action,簡稱HPA)一道在中緬邊境開展瘧疾、艾滋病、結核病的防控項目。同時,原國家衛計委以多邊形式與柬埔寨、越南、緬甸、老撾續簽《關于湄公河流域疾病監測合作的諒解備忘錄》,五國承諾在聯防聯控和疾病信息共享、公共衛生人員能力培養、實驗室技術支撐、流行病學研究等涉及傳染病防控問題上相互支持,加強合作。另一方面,衛生合作領域拓展到口腔醫學、眼科疾病、兒童先心病救助、婦幼健康等方面。例如由中華慈善總會主辦和北京安貞醫院組成的醫療隊為緬甸先心病兒童實施醫療救助行動。2015年中方主辦的“湄公河光明行”活動,救治了共計800多名來自柬埔寨、老撾、緬甸的白內障患者。⑤“李克強在瀾滄江-湄公河合作第二次領導人會議上的講話(全文)”,新華網,2018 年 1 月 11 日,http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2018-01/11/c_1122240871.htm。中國還通過“口腔醫療合作項目”“愛心行”“微笑行”為柬埔寨當地的患者提供心臟病、口腔手術方面的義診,開展中小學生的免費近視視察和配鏡等初級衛生保健服務。

其三,從衛生合作形式上來看,以解決臨時性、緊急性衛生問題的合作會議向建立常態化、專門化衛生合作機制轉變,“外交服務于衛生”這一關系類型突顯。2008年以后,該地區專門設立了針對衛生問題的論壇或合作機制,包括2008年由中國和大湄公河地區國家啟動的部長級論壇:中國—東盟國際口腔醫學交流與合作論壇,2011年第一屆東盟與中日韓(“10+3”機制)和中國—東盟(“10+1”機制)衛生發展高官會議,2016年舉辦首屆中國—東盟衛生合作論壇和首屆中國—東盟疾病防控合作論壇。值得一提的是,2013年“一帶一路”倡議的提出為該地區的合作提供新的契機。2015年10月,國家衛計委公布《關于推動“一帶一路”衛生交流合作三年實施方案(2015—2017年)》文件,涉及湄公河地區國家衛生合作與發展。除此之外,2015年啟動的瀾滄江—湄公河合作(瀾湄合作)是首個由流域六國共同創建的新型次區域合作機制,2016年召開首屆領導人會議標志著瀾湄合作形成了“領導人引領、全方位覆蓋、各部門參與”的瀾湄格局。在瀾湄合作框架下,2018年《瀾滄江—湄公河合作五年行動計劃(2018—2022)》覆蓋了衛生援助(派遣醫療隊和短期義診活動)、衛生安全(傳染病的預警和防聯防控機制)、衛生發展(基層衛生機構能力建設、醫院和醫療機構合作)等議題。在“瀾湄合作”框架下,在中國、老撾、緬甸、柬埔寨、越南等各國內建立國家協調辦公室,衛生方面合作是其協調的重要內容。

四、中國參與湄公河地區衛生合作與衛生外交的基本特點

由于湄公河地區各國經濟政治社會發展程度不同,加上域外國家的介入,導致中國參與該地區衛生合作存在多種風險。特別是當亞洲成為主戰場的冷戰時期,即使衛生領域的政治敏感性比較低,也被深深打上了權力政治的烙印。因此,與非洲、中東的衛生外交相比較,中國在湄公河地區的衛生外交具有一定的獨特性。

首先,在合作主體方面,中國參與湄公河地區全球衛生合作中體現出“民辦官助”的特點,更多依托當地衛生系統,而中東、非洲“點對點”傳統意義上的衛生援助模式在該地區的運作空間有限。大湄公河區域地緣位置的復雜性,加上某些地區的敏感性,導致次區域國家之間存在多重利益和矛盾交織,尤其是對中國崛起又存在擔憂和戒備,中國不能像援助非洲那樣派人員過去工作。①羅娟:“中緬跨境瘧疾項目模式及對中國衛生援外的啟示”,《中國公共衛生管理》,2014年第4期,第482頁。從衛生援助有效性角度看,政府對政府的合作模式難以挖掘當地民眾的衛生需要,在政權變動時期,甚至很容易沖淡和扭轉既有合作基礎,例如緬甸密松水電站因緬甸民眾的反對,加之國內政治斗爭而遭遇擱置,中國企業遭受了巨大損失。地緣政治復雜性和敏感性決定該地區衛生合作參與主體的多重性質。

中國參與湄公河地區全球衛生外交逐漸形成了由國家、地方、中國非政府組織和企業、區域性組織、國際組織等多元行為體共同參與的格局。其優勢在于:其一,中國的非政府組織和志愿者介入當地社區網絡和農村衛生系統,擴大了社區服務覆蓋面和服務人群,與當地文化相適應,促進當地社區和衛生服務能力提高,從而保障衛生服務可及性和公平性。其二,擴大援助資源,充分利用各行為體的治理經驗。以中緬跨境瘧疾項目為例,該項目參與主體有中國云南省衛計委、全球基金、無國界衛生組織等不同行為體。其中,全球基金善于通過政府和民間團體合作方式擴大自身資金和技術資源,而無國界衛生組織在初級衛生保健援助項目上經驗豐富。與兩者合作,中國既培養了公共衛生和初級衛生保健援助領域能力,又歷練多行為體統一協調行動能力。此外,利用多元行為體的參與相對避開官方直接行動的敏感性。其三,注重保持適度的官方參與。無論是衛生安全還是衛生公平問題都具有很強的公共效應,衛生領域的特殊性決定了政府必須發揮主導性作用。②廖唐洪、徐凌忠:“政府在衛生領域中的作用研究”,《中國衛生事業管理》,2009年第7期,第469頁。政府間多邊衛生外交合作機制平臺又增強了衛生合作中的政治互信。這種多層多元、上下聯動合作模式有較強的借鑒意義,未來可以運用在其他區域的全球衛生合作中。

其次,在服務內容上,共同抗擊傳染性疾病是中國參與該地區全球衛生外交的真正起點,中國積累了豐富的公共衛生援助和初級衛生保健領域的合作經驗。非洲、中東地區的衛生合作主要通過提供臨床醫療服務和醫療設施建設為主,①王昱等人指出,雖然中國對非洲的衛生援助形式多樣化,但以臨床服務和醫療設施建設為主的傳統衛生援助內容基本沒有發生變化。王昱、劉培龍:“中國對外衛生援助的歷程、挑戰和對策”,引自《中國國際戰略評論2017》,世界知識出版社,2017年版,第97頁。文少彪等學者認為,自21世紀初以來,中東綜合呼吸癥大范圍爆發和中東難民危機升級后,中國對中東傳統意義上“點對點”式的醫療援助模式,已不能適應全球化時代出現的中東地區公共衛生治理的新要求。根據理解,文中提到“點對點”式的醫療援助模式是指派遣醫療隊、援建醫院的傳統方式。文少彪、朱杰進“中國參與中東地區衛生治理的多視角分析”,《阿拉伯世界研究》,2016年第4期,第45頁。但中國在合作早期以同樣方式參與湄公河地區行動時,對外衛生援助幾乎全部中斷。湄公河地區是中國云南省、廣西省輸入傳染病例的來源,直接關切到中國的健康利益,這一系列特殊現實狀況促使中國參與湄公河區域衛生合作與在非洲、中東開展的服務內容側重有所差別。就醫療衛生服務體系而言,一般是由公共衛生、初級衛生保健和醫院構成的三重體系。國內衛生體系過分重視三級醫療和專科取向的保健服務,導致中國對外衛生援助常是以臨床服務和醫療設施為基本方式。但考慮到受援國的發展程度,公共衛生和初級衛生保健可能是最符合受援國、尤其是部分發展中國家的健康需要。另外,與臨床服務不同,公共衛生服務和初級衛生保健服務包含衛生信息、健康教育、高危人群行為干預、預防接種等內容,這意味著更加注重社會層面上的文化適應能力和各行為體動員能力。經過非典、禽流感等一系列安全事件,中國與湄公河地區國家一道以衛生安全合作為突破口,將公共衛生和初級衛生保健服務相結合,開展適應當地文化的健康教育,覆蓋以社區為重點的衛生網絡、國際機制、非政府組織、企業等不同行為體,可為中東和非洲的公共衛生領域合作提供寶貴的經驗支持。

最后,中國參與湄公河地區的全球衛生外交還體現在形式上充分利用制度化平臺,利用多邊渠道就衛生問題進行協調。在參與湄公河地區的全球衛生外交中,中國利用該區域已有機制和搭建新合作機制,在多邊主義平臺上就衛生問題,為下一步落地實施打下基礎。麗貝卡·卡茨(Rebecca katz)等人將衛生外交劃分為三個談判層次:正式談判的國家間核心外交、非約束性的多行為體外交、非正式外交。②Rebecca Katz, Sarah Koranblet, Grace Arnold, Eric life,and Julie E.Fischer, “Defining Health Diplomacy: Changing Demands in the Era of Globalization”, the Milbank Quarterly, Vol.89, No.3,2011,p.506.其一,在核心外交上,正式談判機制包括大湄公河次區域經濟合作機制、東盟與中日韓衛生部長會議、瀾湄合作機制等,國家就衛生問題充分交換意見,達成基本的合作框架、原則和途徑。其二,在多行為體外交方面,國際組織、非政府組織、私營企業與政府等多行為體共同達成合作協議。例如,中國、全球基金、國際非政府組織在緬甸聯合開展的合作項目。其三,非正式外交主要是指民間外交,例如中國石油公司在投資地區修建醫院、捐贈藥品等援助行為。近年來,學術研究機構經過談判達成了長期的衛生合作協議,廣西中醫藥大學、云南中醫學院還為東南亞國家培養針灸推拿、中藥、骨傷等中醫專業的留學生。③馬守玉:“借風‘一帶一路’中國醫藥走向世界”,《中國衛生》,2016年第1期,第111頁。三個外交層次之間相互支持,相互配合。核心外交平臺增強了各國在衛生合作領域的政治互信和制度保障,為多行為體外交和非正式外交的開展打下基礎,反過來,多行為體外交和非正式外交的成果落實又增強了國家推進衛生合作的信心。

值得一提的是,瀾湄合作機制是中國在東盟框架下提出的創新機制,該機制由中國主導,將政治安全、經濟和可持續發展、社會人文列為三大重點領域,并與該區域國家實際需求對接。領域合作離不開政治互信,經濟開發必然帶動衛生事業等配套設施的投入增加,而健康紅利也會外溢到其他領域。此外,瀾湄合作與中國“一帶一路”倡議緊密結合在一起,促進當地的衛生事業發展。

結 語

全球衛生外交與其他外交形式有共同特點,但它的側重點不是一個國家如何使用外交手段來落實其對外衛生政策,而是突出衛生領域的全球治理在解決人類面臨的衛生問題上所發揮的作用,以及衛生外交在實現國家對外政策方式上的干預和影響。①張清敏:“外交轉型與全球衛生外交”,《國際政治研究》,2015年第2期,第11頁。以全球衛生外交為手段對外交領域涉及的健康社會決定因素②健康社會決定因素(Social Determinants of Health,簡稱SDH)是指,日常生活的結構性決定因素和條件,如貿易、社會排斥、城市環境等因素在國家之間和國家內部健康狀況起到重要影響。進行干預是全球衛生外交發展的最高階段。而中國參與湄公河地區的全球衛生合作不僅致力于解決傳染病所帶來的衛生安全問題以及由于貧富差距導致的衛生公平性問題,而且將衛生放置在發展中考慮,在多元行為體參與、各領域共同配合方面,中國在湄公河地區的全球衛生外交更加強調“支持全球衛生的治理”(Governance for Global Health)理念。

首先,從衛生與對外政策的關系來看,中國在湄公河地區的衛生外交實踐體現出衛生在外交政策中的動力不斷增強,“衛生作為對外政策的工具”向更高水平“外交為衛生服務”階段轉變。從新中國成立到1992年的第一階段,“衛生服務于對外政策”是主導類型,衛生被認為是主權國家范圍內的事務,衛生隨時可以被利用甚至犧牲,以換取其他方面的外交利益。而在1992年以后,特別是“非典”后,中國與湄公河地區的國家漸漸意識到國內外健康是高度關聯的。中國與湄公河地區國家開始將衛生問題納入多邊外交機制,共同解決全球性衛生問題。隨著衛生合作不斷加深,2008年以后的衛生合作不再以臨時性、單一解決問題為導向,而是向衛生發展領域推進,形成“官、產、學、研”的合作態勢。中國在湄公河地區全球衛生合作與衛生外交實踐已經超越傳統的衛生外交類型,健康福祉成為國家外交目標和外交利益本身,手段轉變成目的。全球衛生被定義為以人群健康,而非個人健康為核心,并強調跨國健康問題、決定因素和解決方案。③Kellie Moss and Jennifer Kates, “The U.S.Congress and Global Health: A Primer”, Henry J Kaiser Family Foundation , February 20,2019, https://www.kff.org/global-health-policy/report/the-u-s-congress-and-global-health-a-primer/.這意味著今后衛生外交將在外交政策上發揮重要作用,降低經濟發展與自然環境、生活方式、制度設計對全球人群健康帶來的負面影響,發揮健康福祉外交的制度優勢。

其次,從中國參與湄公河地區全球衛生合作的歷史梳理和特點分析中,可以看到該地區與非洲、中東在合作主體、內容、方式等方面的明顯差異。這與湄公河地區的地緣政治、權力政治復雜性有密切的關系,也與衛生安全為合作起點有關。中國參與湄公河地區全球衛生合作最大的特點是將傳統的自上而下的政府主導方式和自下而上合作巧妙地結合起來。中國通過衛生項目、搭建區域衛生論壇、社會動員等形式,鼓勵市場、民間組織廣泛參與,發揮不同資源主體的優勢,共同促進區域內健康事業的發展。此外,中國在參與湄公河地區的全球衛生合作目標較為明確,主要集中在公共衛生和初級衛生保健領域。因此,湄公河這種以解決衛生安全為主的多國協作經驗,構建常態化、專門性的衛生合作機制平臺,“民辦官助”的合作模式為中國向非洲、中東開展衛生外交提供重要的模式參照和政策借鑒,也為全球衛生治理與人類命運共同體建設提供中國智慧。經過2014年抗擊埃博拉危機后,中國最終認識到,有效應對疫情離不開國際合作。④Kun Tang, Zhihui li, Wenkai Li, Lincoln Chen, “China’s Silk Road and Global Health”, the Lancet, Vol.390, Issue 10125,2017,p.2597.中國參與對外衛生合作的過程中,不僅需要搭建吸納多行為體的資源網絡,而且還需注重加強國際合作中的協調能力。

最后,從國際政治角度來看,推進健康福祉外交是對外政策的重要方向。中國在與湄公河地區國家合作歷程中,衛生在外交中的動力在不斷增強。而衛生之所以如此重要,是因為在全球化背景下世界人民的健康是高度相關的。值得注意的是,衛生合作政治爭議少,也可為促進國家間關系提供民意基礎,改善國家形象。從這個角度出發,中國參與全球衛生合作需要盡快轉變思路,扭轉傳統衛生外交的冷戰思維,結合專業的實地調研和技術知識,增強健康在外交政策制定中的地位,全盤協調中國政府各部門、社會各界、國內外行為體之間的關系,力求以最優資源和最佳方式實現中國全球健康利益和外交目標。