“故宮模式”能否被美術館們復制

Keller

不同藝術機構如何面對大眾消費和流量經濟的老話題

美術館人鄭聞特別有立場發言,擔任南京藝術學院美術館副館長的他如此回應,“對于美術館的借鑒意義是2018年就開始討論的老話題了,和‘網紅展的問題很接近,無非還是有關不同藝術機構要如何面對大眾消費與流量經濟的問題。我個人覺得并不是太有參考價值,這在文博系統好像是一次嘗試,但美術館系統早就有很多案例,最終還是依據不同的場館和機構自身的定位制定策略而已。2018年討論‘網紅展問題的時候我就提出過類似的意見。首先,不同藝術機構的定位不一樣,背后的資金來源、組織架構、運營方式、目標宗旨、服務對象等都不一樣。不可以一概而論地要求所有的美術館都以追逐社會熱點、觀眾人次、網絡流量、取悅大眾為目的。僅僅為了引發公眾關注而實施的項目和舉措,可以作為機構負責人營銷能力的一種體現,但并不能涵蓋美術館作為研究機構、學術機構、收藏機構、甚至是研發機構與評價機構的其他重要職能。”

策展人朱小鈞進一步表示,“公眾感興趣的是新聞性和新鮮感:是否有明星藝術家/策展人,是否有和社會熱點事件強關聯的作品,是否和身體體驗相關等等。美術館需要做的,其實是引領公眾,朝向于審美向度的提升。”藝集創始人、藝術評論人李冬莉有所補充,“美術館應該與時俱進,甚至應比時代先進一步。人們在其中感受藝術和美,啟發思考和想象,引發爭論和抗議。從這角度,沒有公教價值的美術館談不上好美術館,有展覽功能的叫展廳,連畫廊都比不上。”

中國美術館副研究員、策展人魏祥奇提出了另外一點,“美術館和博物館之所以重要,還是因為其收藏的作品重要。美術館應該展覽經典美術作品,展示人類的智慧和思想,讓所有觀眾都能感受到生命的力量和價值,是真正意義上的內在啟發。當然,美術館和博物館最重要的工作還是要做好最基本的研究和策劃工作,讓觀眾不僅僅是排隊進入展廳,還要真正看到更多的東西,更好地理解文化和藝術。這兩年大家都興沖沖跑去美術館和博物館,尤其當出現廣為宣傳的名家名作,就會出現排隊觀展的效應。但關于展覽和作品的研究工作做得不夠,最終使觀眾來了、走了、也忘記了,幾乎不會留下任何像樣的記憶。美術館和博物館的公共教育活動當然重要,但是目前大多都是靠志愿者講解。如何涉及更廣泛的面,從而有更深入的思想深處的交流,需要大家真的有理想和情懷。”

對于機構和社會的雙向意義需要時間來論證

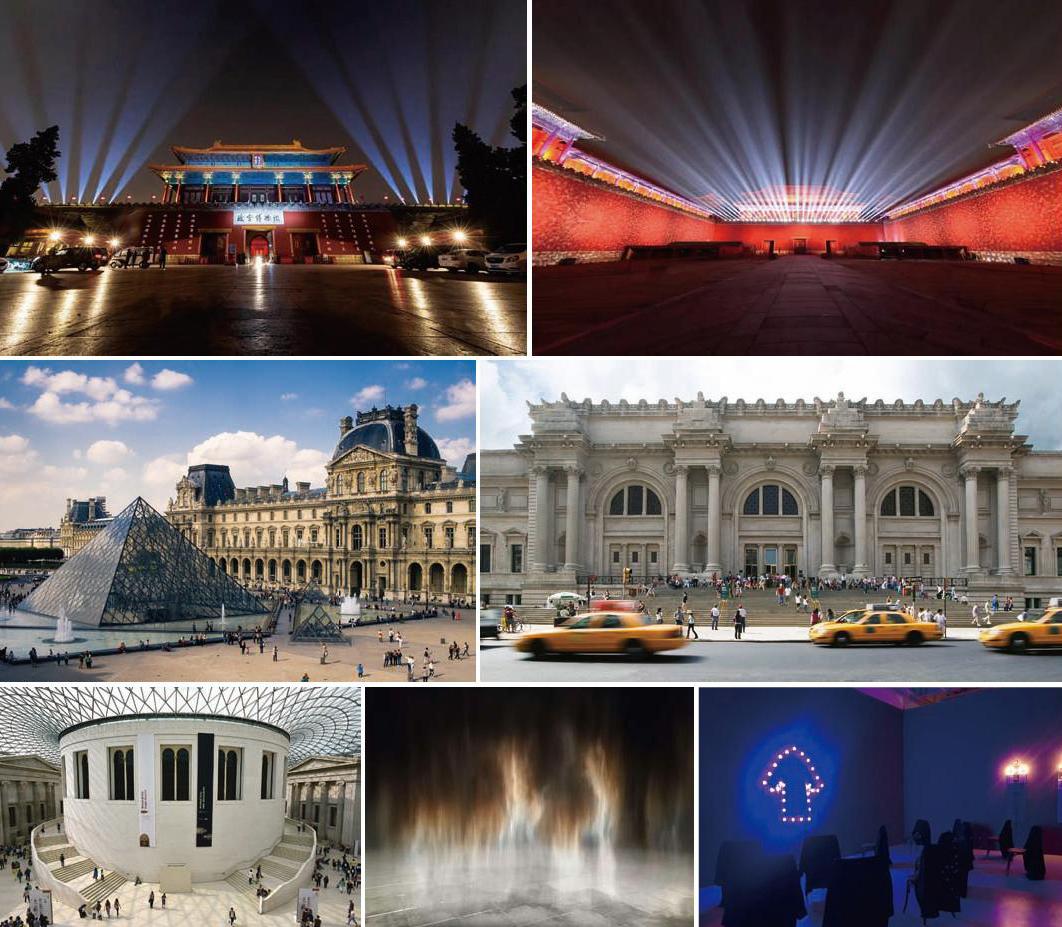

談及當下美術館的現狀,魏祥奇顯得有些悲觀,在他看來,“中國的美術館和博物館建設較晚,目前看來無望成為像大英博物館、盧浮宮、大都會藝術博物館或現代藝術博物館一樣百科全書性的美術博物館,難以涵蓋古今中外的藝術,想起來真是很遺憾。”

李冬莉有點恨鐵不成鋼,“中國的美術館在公教和文創方面太業余,專業人士太少,提升空間很大。”她也對展覽的質量進行了點評,“中國目前還處于文化藝術的啟蒙初期,能夠成為公眾討論和爆款的都是大牌,不管是‘大英‘盧浮宮,還是‘文藝復興‘西方繪畫500年,經過媒體渲染后都很火。這些展覽放在國外就是普通常規展,沒有一流作品。故宮的‘四王展、遼寧博物館的書畫展、和上海博物館的董其昌展,展品就很棒。美術館方面也有埃利亞松和徐冰這樣學術和口碑皆有的好展。”

盡管不缺觀眾的故宮模式對于各大美術館的可借鑒意義并不大,但故宮團隊卻是實打實地值得學習。除了贊美之外,他們還贏得了諸多敬佩。李冬莉有言,“故宮的團隊,尤其是單院長這些年的工作值得各行各業學習,保持開放態度,在學習和試錯中成長,永遠比什么不做有價值。”朱小鈞表示,“應該學習故宮團隊對于傳統節慶的新創造和再發揚,反省對這種創造所制定的規則和邊界。”尤倫斯當代藝術中心(UCCA)副館長尤洋直言道,“我相信故宮里的管理團隊當然知道每年都有人在質疑故宮里的形象營銷策略、設計產品品味、館長言論等,但是他們依然不畏人言,堅定前行。從這個角度而言我非常贊賞故宮團隊,最終的結果和對于機構與社會的雙向意義需要時間來論證。”

?一旦“被終極”,就失去了延續和革新的意義

在我們否定了故宮上元之夜可以被復制的沮喪之余,卻提出了一個對于美術館終極想象的問題。尤洋間接地給出答案,“我們可以一起再讀一遍:公眾希望藝術機構研究這些物品和策劃活動,用聽得懂的話術公布研究結果,通過藝術機構來拓展日常生活的關聯,從而改變生活的意義。這個動機在今天和未來依然是公眾對于我們和同行公共文化藝術機構信賴的核心和基礎。”鄭聞直截了當地指出,“美術館應該有獨特的‘氣質。這個‘氣質在我看來,就是一個美術館圍繞自身的研究、館藏、展覽、教育,主動構建的一種價值判斷和美學標準。”朱小鈞的回答則更有詩意,也很適合給本文收尾。他說:“當一件事情被定義為終極,就失去了延續和革新的意義。未來,終是為你而來。”