從《山海經》中鸮形象的地理分布看商周時代鸮文化的內涵

■楊雨微/華北水利水電大學外國語學院

在中國,貓頭鷹是一種常見動物。由于貓頭鷹絕大多數都是在夜間活動,俗語也稱“夜貓子”。在早期文獻中,貓頭鷹被稱作“鸮”,或稱“鴟”、“梟”、“鴟鸮(梟)”等。雖然貓頭鷹是捕鼠能手,對古人或者生活在荒野地區的人來說能減少因老鼠泛濫而帶來的災難,但是自古以來,人們卻常把貓頭鷹當作不祥之鳥。因此關于貓頭鷹的說法,大都不太吉祥,如“夜貓子進宅,無事不來”,“不怕夜貓子叫,就怕夜貓子笑”等等。作為一種能幫助人類的益鳥長期以來卻被冠以不詳的標簽,究竟是什么原因呢?從古代典籍中看,在上古時代的文學作品里,已有了貓頭鷹的身影。如《詩經·陳風·墓門》中有“墓門有梅,有鸮萃止。夫也不良,歌以訊之”,《豳風·鴟鸮》中載“鴟鸮鴟鸮,既取我子,無毀我室”,《大雅·瞻卬》中亦有“哲夫成城,哲婦傾城。懿厥哲婦,為梟為鴟。婦有長舌,維厲之階”等等。在這些詩歌中,鸮是一種霸道之鳥或丑惡形象的象征。但在《詩經·魯頌·泮水》一篇卻有“翩彼飛鸮,集于泮林。食我桑黮,懷我好音”的記載,這里的鸮是一種美好的象征。《詩經》收集了西周初年到春秋中葉五百年的詩歌,反映的是周代的文化特色。由前述可知,鸮在《詩經》中雖然有時也有美好的寓意,但以丑惡的形象居多,可見周代的人們對鸮大多是比較厭惡的。

雖然在反映周代文化特色的《詩經》中,鸮多是丑惡的,但是在考古學家出土的一系列商代青銅器中,卻有很多以貓頭鷹形象為主要紋飾圖案,如舉世聞名的婦好鸮尊等。在上古時代,鼎和尊是貴族階層祭祀的主要用具或常用的陪葬品,地位非常尊貴。商代的青銅器以貓頭鷹為主要紋飾,可以看出商人是尊崇貓頭鷹的。由此可以推斷,由商至周,是鸮文化內涵轉變的關鍵時期。在商代鸮是尊貴的,到周代及之后的時代,鸮成了兇狠、災禍的代名詞。

商人崇尚鸮的證據,除了鸮形象在殷商墓葬中被越來越多的發現之外,上古文獻也有較為可靠的證明材料。其實,除了《詩經》外,在《山海經》中,鸮也是記載頻率較高的動物。雖然是地理博物體志怪的代表之作,但《山海經》的成書時間歷來沒有定論。根據《山海經》的分類和寫作特點,一般認為它是長時間流傳積累而成的。有可能是早期人類代代口耳相傳本民族游獵時代的見聞經歷,到戰國中后期時,一些巫祝之徒將歷代積累的資料和流傳的神話傳說、地理博物傳說纂集在一起編成的。因此《山海經》的思想比較駁雜,但以周代的主流意識為主。《山海經》中的鸮形象也蘊含了這樣的特點。

一、《山海經》鸮形象的地理分布特點

“鸮”或者以“鸮”為主要特征的動物形象在《山海經》中多次出現,如《山經·西山經》載:“有鳥焉,其狀如鸮而人面,蜼身犬尾,其名自號也,見則其邑大旱”,《北山經》載:“有獸焉,其狀如羊身人面,其目在腋下,虎齒人爪,其音如嬰兒,名曰狍鸮,是食人”。“鸮”兼具鳥類和獸類兩種形象類別,就鳥類形象而言,鸮主要出現在《山經》中,具體描述如下:

《南山經》載:“有鳥焉,其狀如鴟而人手,其音如痹,其名曰鴸,其名自號也,見則其縣多放士。”“有鳥焉,其狀如裊(鸮),人面四目而有耳,其名曰顒,其鳴自號也,見則天下大旱。”

《北山經》載:“有鳥焉,其狀如梟白首,其名曰黃鳥,其鳴自詨,食之不妒。”

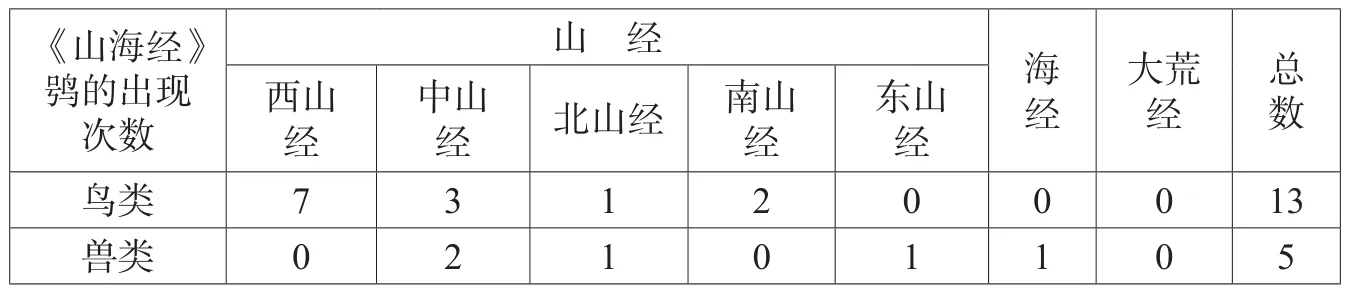

為了能更直觀地了解《山海經》中鸮的分布特點,列圖表1如下:

表1

通過這些記載發現,《山海經》中作為鳥類的“鸮”,只在《山經》中有所記述,且主要分布在《西山經》、《南山經》、《北山經》和《中山經》中,而且這些“鸮”擁有各類神奇功能,如:食之可以不再生妒忌之心、不再畏懼打雷等等,但其現身卻總會帶來干旱、瘟疫等災禍。可見《山海經》中鸮的特征都是一種不祥的符號,是一種“惡鳥”形象,具有某種神秘色彩。而這種“惡鳥”鸮或鴟的形象卻未在《海經》、《大荒經》和《東山經》中出現,即未出現鸮為“惡鳥”的論述。這又是何原因呢?

就貓頭鷹的生活習性而言,它的生存能力強,無論什么樣的環境均可適應,因此可以在任何區域生活。那么《山海經》中東山無鸮就顯得格外奇特,值得深入探究。

二、東山無鸮的原因與商代的鸮文化

從地理因素看,《山海經》各章按地理上的東西南北中進行分布,和地理區域分布關系密切。近代學者多對《山海經》各章所記位置進行考證,其中張步天指出《山經》的地理范圍:“從所提到的山名來看,東邊達到東海之濱的會稽山,西邊提到了新疆的天山。……北邊似乎超過了蒙古高原,到了西伯利亞,南邊似乎到了江南。”①何幼琦認為《海經》的地理疆域為泰山周圍的山東中部地區。②吳曉東推定《大荒經》的寫作應該在山東省中部山區的西南面一帶 ,在古濟水南岸不遠處。③周運中認為《東山經》未超出戰國時期齊國的影響范圍。④據此,《東山經》、《海經》和《大荒經》所屬位置均為山東一帶。

由前注可知,《山海經》中記載的恐怖的、令人生厭的“鸮”,主要分布在《西山經》、《中山經》和《北山經》所屬的陜西、山西、河南、內蒙古和寧夏等區域。而在《東山經》、《海經》和《大荒經》所屬的山東一帶未有分布。

山東因其地理環境的優越性,自古便是文明的發源地之一。考古挖掘出土的龍山文化就是以山東為中心活動區域。蔡風書指出:“山東的龍山文化的絕對年代在公元前2405±170年到2035±115年之間,其間約400多年……自公元前2500年到1900年的可能性也是存在的。”⑤龍山文化是新石器時代晚期的文化遺存,是東夷民族發展的一個階段。在出土的代表龍山文化的器皿中,發現許多都具有鳥類特征,如在陶器造型上,東夷族中三足器特別發達,其恢宏的氣勢,生動地表明龍山人的意識形態中鳥圖騰信仰是其主流。⑥而鸮是鳥類的一種,因此龍山文化的鳥圖騰信仰對《山海經》中“東山無鸮”的狀況可能存在一些影響。

因為史前的東夷族以鳥為圖騰,根據學者的研究表明上古的商代也來源于東夷族,如逢振鎬指出:“商祖契是其母簡狄吞‘玄鳥卵’而生的,當屬東夷少昊部落中的玄鳥氏族。商族屬東夷族的一支是可信的。”⑦商起源于山東附近的東夷族,并且也以鳥為民族圖騰。《左傳· 昭公十七年》載:“昭子問焉,‘曰:少白皋氏鳥名官,何故也?’郯子曰 ‘:吾祖也 ,我知之。……我高祖少昊摯之立也,鳳鳥適至,故紀于鳥,為鳥師而鳥名。’”據此可知因高祖少昊即位的時候,鳳鳥正好來到,所以就從鳥開始記事,設置各部門長官都用鳥來命名。考古學家石興邦說:“24種官職,無一非鳥,這是保持鳥圖騰制最完備的記述。”⑧可以證實商民族確實以鳥為圖騰。

《詩經·商頌·玄鳥》曰:“天命玄鳥,降而生商,宅殷土芒芒。古帝命武湯,正域彼四方。”商代認為自己的祖先起源于“玄鳥卵生”的神話傳說,鳥賦予了他們生命,對鳥的崇拜即對自己祖先的崇拜,因而對玄鳥頂禮膜拜。

“玄”指,黑色。“玄鳥”,即黑色的鳥。對于玄鳥所指,歷來多有探討。早先學者多認為玄鳥即“燕子”,據此,孫新周指出在甲骨文中“商”字有一象形字寫法,在辛字兩旁刻有兩只貓頭鷹的銳目,證明“商”字是供奉鴟鶚圖騰神帝嚳(帝俊、高辛氏)的會意字,從而認定“商人‘玄鳥’圖騰不是燕子是鴟鸮。”⑨馬承源提出商代青銅器上鴟梟的圖像,應看作是“勇武的戰神而被賦予避兵災的魅力”。⑩由此可知,鸮在商代備受尊崇、被譽為神鳥。因此,商民族的玄鳥崇拜即鴟鸮崇拜。

由于商民族以鸮為崇拜對象,因此考古發掘出土的許多商代青銅器上都刻有鸮的圖案紋飾,如舉世聞名的婦好鸮尊。

婦好鸮尊呈站立姿態,圓潤敦實,凜然威武,氣宇軒昂,仿佛是一位打了勝仗歸來的武士。蓋子前端和頸部都有一只鸮鳥,喙部和胸部紋飾為蟬紋,頸部兩側裝飾了夔龍紋,在翅膀上對稱裝飾了盤繞蛇紋,尾部還出現一只展翅欲飛的鳥紋。龍紋、蛇紋等紋路均出現于鸮尊兩側,鸮為器物的中心,充分展示了鸮的重要地位。由此可見,與周代鸮的惡鳥形象不同,殷商時期盛行著對鸮的尊敬和崇拜。

雖然《山海經》是長時間流傳積累而成的,其思想比較復雜。但最終成書于周代,受周代主流意識的影響較大。《山海經》中的鸮形象可能受周代主流意識的影響而多被記為不祥的惡鳥。但由于商民族的先祖東夷族早在龍山文化時期就以鳥為民族圖騰,到了商代,鸮更為具體的代表了商民族的圖騰信仰,甚至成為戰神的象征。因為商民族對鴟梟十分尊崇,所以周人在編纂《山海經》時,為了避免冒犯山東一帶的東夷族的鸮民族崇拜,于是《山海經》在成書過程中便產生了“東山無鸮”這一神奇現象,即未在《東山經》、《海經》和《大荒經》中記述鸮為“惡鳥”。

三、周代鸮崇拜沒落的原因

馬承源指出:“鴟梟紋僅見于殷墟時期的青锏器上,至今還沒有發現過周器上有這類紋飾,說明了周人和殷人對戰神的崇敬是不相同的。”⑩這表示源遠流長的鸮崇拜到周代開始中斷,鸮圖像已很少出現。且不同于商代,周代文學作品中記載的鸮多為惡鳥形象,是一種不祥的符號,如《詩經·豳風·鴟鸮》中載“鴟鸮鴟鸮,既取我子,無毀我室。”在周代,鴟鸮從殷商時代備受尊崇的神鳥墮為后世人們眼中的“惡鳥”。

究其原因,一方面王朝更迭,要顛覆以往的主流思想,樹立自己的意識權威。周朝推翻商朝后,要對殷商遺民及其文化進行改造,確立周的制度與文化,尤其對商人的鸮圖騰信仰加以打擊。因此在周王室的不斷打壓下,鴟鸮形象不斷下降,成為死亡之鳥。

另一方面,商周具有不同的民族起源說。商民族興起是“天命玄鳥,降而生商”,玄鳥即鴟鸮,因此對鴟鸮頂禮膜拜。而周代認為自己先祖的起源是高禖祈子中,姜嫄踩了高辛氏的足印。如《詩經·大雅·生民》載:“厥初生民,時維姜嫄。生民如何?克禋克祀,以弗無子。履帝武敏歆,攸介攸止,載震載夙。載生載育,時維后稷。”也就是說高辛氏之帝率領其妃姜嫄向生殖之神高禖祈子,姜嫄踏著高辛氏的足印,亦步亦趨,施行了一道傳統儀式,便感覺懷了孕,求子而得子。《大雅·文王》載:“周雖舊邦,其命維新。”即周雖是古老的邦國,承受天命建立新王朝。可知周代認為君主受命與天,上天命周推翻殷商、統治中原,而周民也源于高禖祈子這一儀式。因此,周要建立自己的起源神話,就必定要推翻殷商的“玄鳥卵生”的傳說,“鸮”的形象也因此備受貶低。

綜上所述,商代廣泛盛行著鸮崇拜思想,但在周推翻殷商統治,建立周代制度和文明起源的時候,鸮由戰神貶低到惡鳥。而在構造《山海經》這樣一部想象奇特的書籍時,受到周代鸮“惡鳥”觀念的影響,因此《山海經》的記述中出現鸮的地方,其多為“惡鳥”,現身即會帶來巨大的災禍。但山東地區的東夷族自古便尊崇鸮為“神鳥”,即便在周代,此地仍信奉著鸮崇拜,如在反映周代的文化特色的《詩經》中,《魯頌·泮水》一篇卻有鸮為美好象征的記述,“翩彼飛鸮,集于泮林。食我桑黮,懷我好音”。戴震《毛鄭詩考證》指出:“泮水出曲阜縣治,西流至兗州府城,東入泗。《通典》云‘兗州泗水縣有泮水’是也。”曲阜市北依泰山,南瞻鄒城,東連泗水,西抵兗州,位于今山東省西南部。由此可知,周朝時,山東地區仍有鸮“神鳥”觀念存在。因此在《山海經》鳥類鸮的記述中產生“東山無鸮”現象。

注釋:

①張步天.20世紀《山海經》研究回顧[J].青海師專學報(社會科學),1998(3):58.②何幼琦 .《海經》新探[J].歷史研究 ,1985(2):46~62.

③吳曉東.尋找觀象臺:《山海經·大荒經》成書地理位置考[J].長江大學學報(社會科學版),2010(2):12~15,36.④周運中.《山海經·東山經》地理新釋[J].古代文明 ,2011,5(3):34~39.

⑤蔡風書.山東龍山文化的發現與研究[J].濟南大學學報 ,1994,4(3):5~10.

⑦逢振鎬.論中國古文明的起源與東夷人的歷史貢獻[J].中原文物 ,1991(2):42.

⑧石興邦.山東史前文化論文集[C].濟南:齊魯書社,1986,32.

⑨孫新周.鴟鶚崇拜與華夏歷史文明[J].天津師范大學學報(社會科學版),2004(5):31~37.

⑩馬承源.商周青銅器紋飾[М].北京:文物出版社 ,1984:12~13.