第三方懲罰的神經機制:來自經顱直流電刺激的證據*

殷西樂 李建標 陳思宇 劉曉麗 郝 潔

?

第三方懲罰的神經機制:來自經顱直流電刺激的證據

殷西樂李建標陳思宇劉曉麗郝 潔

(浙江工商大學工商管理學院;浙江工商大學浙商研究院;浙江工商大學MBA學院, 杭州 310018) (南開大學澤爾滕實驗室, 南開大學濱海學院, 天津 300071) (浙江工商大學財務與會計學院, 杭州 310018)

第三方懲罰既是社會規范在群體得以維系的基石, 也是個體維護社會規范的體現。當前關注社會規范的神經研究大多基于第二方懲罰的獨裁者或最后通牒實驗框架, 缺乏對第三方維護社會規范過程中相關腦區活動的探索, 對這一過程的內在神經機制也不清楚。本文基于第三方懲罰的獨裁者博弈框架, 對右側背外側前額葉區域(DLPFC)進行不同極性的經顱直流電刺激(tDCS), 同時依據第三方是否需要為其懲罰付出成本設計了零成本和有成本兩個實驗任務。結果發現, 第三方在零成本任務的情緒反應和懲罰顯著受到tDCS設置的影響, 且陰極刺激顯著提升了第三方的懲罰值, 這表明情緒機制對第三方懲罰有著重要影響。另外, 第三方在零成本和有成本任務中的懲罰差異在不同tDCS設置之間也存在顯著差異, 這與第三方懲罰還受到自利機制影響的觀點相符。本文率先為右側DLPFC活動影響第三方懲罰提供了神經層面的證據, 且支持了第三方對社會規范的遵從與其負性情緒反應和自利加工密切相關的機制解釋。

社會規范; 第三方懲罰; 背外側前額葉; 經顱直流電刺激; 情緒

1 前言

社會規范是反映社會成員共有價值觀和信念的非正式制度(Elster, 1989), 是被群體成員廣泛認可和遵從的行為準則和規范(Cialdini & Trost, 1998; 陳思靜, 何銓, 馬劍虹, 2015)。借助社會規范管控社會交往已經成為人類文明的主要標志之一(Ruff, Ugazio, & Fehr, 2013), 而社會規范在群體的維系離不開對規范違反行為進行的制裁和懲罰, 否則群體成員對社會規范的遵從會很快瓦解(Fischbacher, G?chter, & Fehr, 2001; Ruff et al., 2013)。這里的懲罰既可能來自第二方(其利益受到社會規范違反行為的直接影響), 也可以來自類似旁觀者的第三方。例如, “路見不平, 拔刀相助”可看作是第三方維護社會規范的生動過程(陳思靜等, 2015)。實驗研究表明, 第二方和第三方都有懲罰社會規范違反行為的動機, 這些懲罰是社會規范得以施行的前提, 也是個體遵從社會規范的體現。然而, 如果只有第二方進行懲罰, 社會規范的影響將十分有限。因此, 第三方懲罰是社會規范得以大規模維系的基石和關鍵(Fehr & Fischbacher, 2004; Fehr & G?chter, 2002)。

以Fehr為代表的學者最早把第三方懲罰與社會規范聯系起來(陳思靜等, 2015)。例如, Fehr和Fischbacher (2004)在獨裁者博弈的基礎上添加一個擁有懲罰權的第三方, 發現第三方存在強烈的社會規范遵從傾向:大約有60%的第三方會付出成本去懲罰做出不公平分配的獨裁者, 即便這些獨裁者沒有直接損害第三方的利益。由于該框架下第三方的利益不受社會規范違反行為(不公平分配)的影響, 其懲罰行為可以十分“干凈”和“無污染”地體現社會規范所起的作用, 因此第三方懲罰的獨裁者博弈等成為考察個體社會規范遵從行為的經典框架。

第三方懲罰的行為實驗雖然提供了個體遵從社會規范的直接證據, 但難以從更深層解釋懲罰動機的內在機制。換言之, 我們對第三方維護社會規范的認知和情緒基礎仍然知之甚少, 自然也難以解釋社會規范是如何形成的, 以及其在特定場景下如何以及為什么會改變(Fehr & Fischbacher, 2004)。對個體行為最直接、最有說服力的證據來自人類的大腦。特別是, 借助一些神經科學手段, 可以找尋埋藏在行為規律背后的情緒或認知加工層面的神經證據。然而, 學界對第三方懲罰即其維護社會規范的內在神經機制一直缺乏清晰的認識。

進一步, Jordan, Mcauliffe和Rand (2016)發現負性情緒是驅使第三方維護社會規范的重要動機:第三方自我匯報的憤怒情緒與其懲罰值顯著相關。在人類的大腦區域中, 右側背外側前額葉(dorsolateral prefrontal cortex, DLPFC)被認為是負責情緒和理性加工的重要腦區(Sellaro, Nitsche, & Colzato, 2016; 羅藝, 封春亮, 古若雷, 吳婷婷, 羅躍嘉, 2013; 王益文等, 2011), 因此, 該區域活動應該與第三方懲罰密切相關。事實上, 部分學者基于最后通牒博弈框架已經關注了右側DLPFC在第二方的社會規范遵從中所起的作用。例如, Ruff等人(2013)通過經顱直流電刺激(transcranial direct current stimulation, tDCS)發現提議者對社會規范的遵從與右側前額葉(LPFC)的活動有關, Knoch等人(2008)則發現, 當陰極tDCS刺激抑制了右側DLPFC后, 回應者更容易接受不公平的提議。

然而, 部分研究借助功能核磁共振(fMRI, functional magnetic resonance imaging)和tDCS技術發現, 右側DLPFC活動與第三方對不公平行為的懲罰沒有顯著關系(Civai et al., 2015; Corradi- Dell'Acqua et al., 2012)。例如, Corradi-Dell'Acqua等人(2012)通過fMRI發現內側前額葉(medial prefrontal cortex, MPFC)和右側DLPFC只與第二方懲罰有關, 而與第三方懲罰無關。Sellaro等(2016)據此認為, DLPFC活動只與那些受到不公平對待的第二方社會規范有關, 而與普適性的社會規范遵從(第三方懲罰)無關。考慮到DLPFC活動對個體的情緒加工有著重要影響, 如果DLPFC的活動不影響第三方的懲罰, 這是否意味著第三方懲罰的生成和維系取決于情緒機制這一觀點不成立呢?

本文認為, 第三方的DLPFC活動不影響其社會規范遵從行為只是表象, 原因在于DLPFC的活動不僅影響情緒機制, 還通過自利機制(self- interest goals)對其懲罰行為產生了相反的影響。一方面, DLPFC的活動會壓制負性情緒(Sanfey, Rilling, Aronson, Nystrom, & Cohen, 2003; 羅藝等, 2013; 吳燕, 周曉林, 2012), 從而降低了第三方維護社會規范的動機; 另一方面, DLPFC同時抑制了個體的自利傾向(Knoch et al., 2008; Knoch, Pascual-Leone, Meyer, Treyer, & Fehr, 2006), 這相當于降低了第三方對懲罰成本的敏感性, 從而提高了第三方維護社會規范的意愿。這兩類機制相互沖突且影響幅度幾乎同等重要, 最終使得DLPFC活動沒能從行為層面上改變第三方懲罰。換言之, 本文認為第三方的社會規范遵從行為背后存在情緒和自利機制, 且兩類機制的作用方向相反。

依據這一觀點, 我們能夠較好地解釋DLPFC活動與第三方懲罰無關的已有研究困惑。在Corradi-Dell'Acqua等人(2012)和Civai等人(2015)的實驗框架中, 第三方本身是最后通牒博弈中的回應者, 只不過他們的決策不影響自身和同組提議者的收益, 而是代替下一組的回應者決策。這樣, 某回應者所懲罰的提議者并沒有侵犯該回應者的利益, 從而產生了第三方的概念。然而, 這一設計使得第三方的懲罰不僅會降低違反規范的提議者的利益, 也損害了與該提議者同組的回應者的利益, 這一干擾項使得此類研究可能低估了社會規范的影響:由于第三方需要為其懲罰行為承擔(心理)成本, 此時自利和情緒機制的沖突掩蓋了DLPFC在社會規范中起到的作用。

為驗證本文研究觀點, 我們借鑒Fehr和Fischbacher (2004)的第三方懲罰獨裁者博弈框架, 區分了第三方懲罰是否需要付出成本兩類情形, 這一設計避免了已有研究對兩類機制的混淆。進一步, 我們通過tDCS技術外生改變DLPFC腦區的活躍水平, 繼而觀察第三方懲罰是否發生變化, 通過情緒和自利機制剖析了第三方對社會規范的遵從過程, 率先為第三方為何維護社會規范提供了神經層面的證據和機制解釋。具體設計如下:遵循“組間(tDCS刺激組) × 組內(懲罰的成本設置)”的實驗設計思路, 首先依據實驗被試所接受的刺激電極將被試隨機分入陽極刺激組、陰極刺激組和虛擬刺激組; 其次, 三個刺激組的被試均需完成兩個第三方懲罰的獨裁者博弈實驗任務, 其中任務1中被試作為第三方不需為其懲罰承擔任何成本(零成本設置), 任務2中被試第則需要為其懲罰行為付出成本(有成本設置)。

在零成本設置中, 由于第三方無需為其對不公平提議的懲罰付出任何成本, 因此這一懲罰過程不涉及自利機制, 而主要受情緒機制的影響; 在有成本設置中, 第三方的懲罰同時受到情緒機制和自利機制的影響。這意味著, 通過分析第三方在有無成本設置中的懲罰值的差異, 可以考察自利機制的作用。因此, 上述實驗設計使得本文能夠區分情緒機制和自利機制在第三方懲罰過程中所起作用。

具體而言, 由于DLPFC的活動會壓制負性情緒和自利加工過程, 本文預計:相比虛擬刺激組, 陰(陽)極刺激DLPFC釋放(抑制)了第三方的負性情緒和自利考量, 從而提高(降低)了(1)被試在零成本設置中的懲罰值, (2)被試在兩種成本設置中懲罰值的差異。如果(1)和(或) (2)得到實驗結果支持, 就可以印證第三方懲罰受到情緒和(或)自利機制的影響。

綜上, 當前關注社會規范的行為和神經實驗研究為個體維護社會規范提供了有力證據。然而, 現有研究特別是神經實驗研究大多基于第二方懲罰框架, 對第三方懲罰行為關注較少, 對其內在的作用機制也不清楚, 而后者對社會規范的維系更為重要。本文利用tDCS技術刺激右側DLPFC, 解析了情緒和自利機制在第三方懲罰中所扮演的作用, 回答了第三方為什么會遵從社會規范這一問題, 這不僅為行為科學的第三方懲罰及其社會規范遵從理論提供了直接的神經證據, 還有助于打開社會規范得以維系的機制黑箱。

2 實驗設計

2.1 被試

實驗共包括來自南開大學的90名本科和碩士研究生, 其中男性41人, 女性49人, 平均年齡22歲(年齡區間為18~26歲)。所有被試均為右利手且身體健康, 視力正常或矯正視力正常, 沒有精神系統病史及腦部損傷病史, 也沒有tDCS實驗經歷。實驗符合Helsinki條款且獲得所在實驗室倫理委員會批準, 同時被試在參加實驗時均已簽署實驗知情書。被試被隨機分為三組:陽極刺激組、陰極刺激組和虛擬刺激組, 每組包括30人。有一個陰極刺激被試頭皮阻抗過高, 未能進行穩定持續的電流刺激, 因此將其數據剔除后本文最終取得89個被試的有效數據。89名有效被試中有69名被試專業為經管類(包括經濟學、金融學、會計學和企業管理等), 占比為77.53%。另外, 被試專業類型在不同刺激組中的分布比較接近:陰極、陽極和虛擬組分別包括6、6和8名非經管被試。

2.2 經顱直流電刺激技術(tDCS)

tDCS是一種非侵襲性、利用微弱極化直流電(1~2 mA)調節大腦皮質神經細胞活動的技術, 它由陽極和陰極兩個電極片構成(Filmer, Dux, & Mattingley, 2014; 甘甜等, 2013; 甘甜, 石睿, 劉超, 羅躍嘉, 2018)。tDCS刺激對大腦皮層興奮性的影響具有極性特點, 陽極刺激(anodal stimulation)增強皮質興奮性, 陰極刺激(cathodal stimulation)則相反(Civai et al., 2015; Nitsche & Paulus, 2001)。該技術的一個主要優點在于, 由于其可以外生改變受刺激大腦區域的活性, 因此如果個體行為在不同刺激組存在系統性差異, 我們就可以認定該大腦區域的活動(或與其有關的神經機制)對個體行為產生顯著影響。因此, tDCS可以建立受刺激的大腦區域和我們感興趣的認知功能之間的因果關系, 具體可參閱Filmer等人(2014)和Sellaro等人(2016)的綜述。

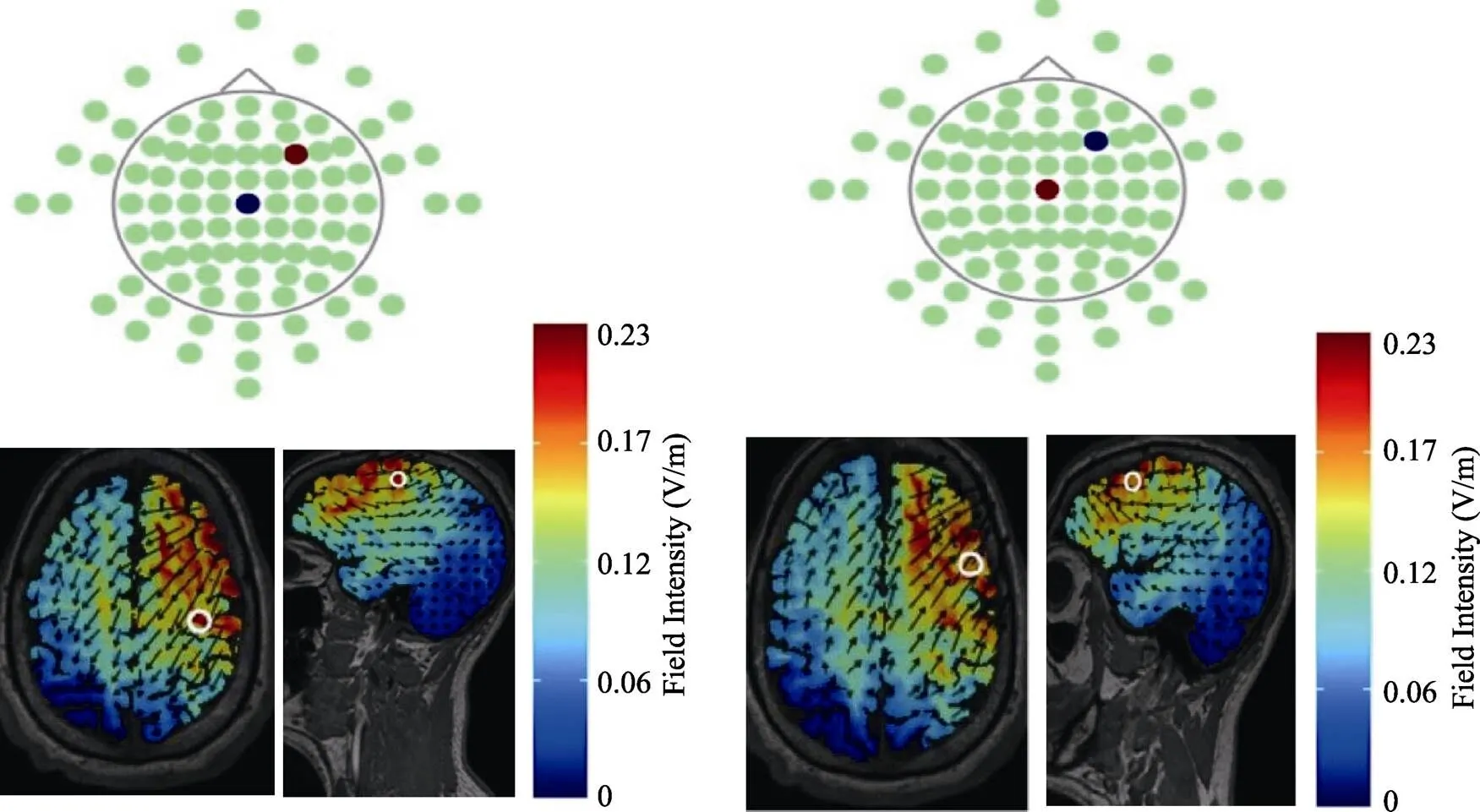

按照國際EEG 10-20系統的標準, tDCS的目標電極放于右側DLPFC所對應的F4, 這是針對右側DLPFC的tDCS研究常用的刺激位置(Li et al., 2017; Tremblay et al., 2014; Wang, Li, Yin, Li, & Wei, 2016; Ye, Chen, Huang, Wang, & Luo, 2015)。另外, 參考電極參照Meiron和Lavidor (2013)、Harty等人(2014)位于頂區的Cz位置。刺激儀器采用德國neuro Conn公司的DC-STIMULATOR, 刺激電極片大小為5 × 7 = 35 cm, 電流為1 mA, 有15秒上升和下降的緩沖時間, 即刺激開始后電流強度逐步上升并在15秒后達到1 mA。另外, 本文使用Soterix醫藥公司(Soterix Medical Inc., New York)提供的HD-Explore軟件, 繪制了電極片位置并基于上述參數模擬了大腦區域接受刺激后的電流模式(圖1, 箭頭表示電流方向)。從中可以看出, 無論是陽極刺激還是陰極刺激, 均在右側DLPFC區域產生了較高的場強(Field Intensity), 這表明刺激有效改變了該區域的活躍水平。

圖1 HD-Explore軟件繪制的電流模式展示(左圖為陽極刺激, 右圖為陰極刺激)

實驗開始后, 陰極組和陽極組的被試接受15分鐘的電流刺激, 而虛擬組被試所接受的刺激電流僅持續30秒。這一設計既保證了虛擬組被試的右側DLPFC活動不因短暫電流刺激發生改變(Hummel et al., 2005; Willis, Murphy, Ridley, & Vercammen, 2015), 又使得被試在刺激開始階段感到微癢等輕微刺激感, 使其相信自己確實接受了電流刺激。實驗采用offline模式, 即電流刺激結束后被試再參與實驗任務, 全部實驗時間大約40分鐘。實驗報酬按照價值誘導原則(induced value)依據被試決策計算, 平均收益為48.6元(包括10元被試費)。

2.3 實驗任務與程序

實驗采用3(組間因素為tDCS刺激:陽極、陰極和虛擬) × 2(組內因素:任務1、任務2)的“組間+組內”設計。被試首先被隨機分配到不同刺激組并接受不同極性的tDCS刺激, 然后依次完成2個第三方懲罰的獨裁者博弈實驗任務, 包括第三方無需為其懲罰付出成本的任務1 (零成本設置), 以及第三方需要為其懲罰承擔成本的任務2 (有成本設置)。

任務1和任務2的設計參考Fehr和Fischbacher (2004), 即通過第三方對獨裁者的懲罰值考察其對社會規范的維護力度。實驗中獨裁者首先獲得100實驗代幣(Game Dollar, G$)的初始稟賦, 他需要決定將這100 G$中的多少點分配給接受者, 剩下的則留給自己。對于獨裁者的分配方案, 接受者只能選擇接受。第三方在看到獨裁者的分配方案后可以輸入一個數值, 規則是第三方每輸入1 G$, 獨裁者的收益將被扣除3 G$。依據第三方輸入的點數是否影響自身收益, 實驗分為零成本(任務1)和有成本兩個設置(任務2)。在任務1中, 第三方輸入的數值不影響自身收益。在任務2中, 第三方需要為自己輸入的數值承擔成本, 即他每輸入1 G$, 收益將被扣除1 G$。為了控制學習效應的干擾(羅俊等, 2017), 有50%的被試先完成任務1再完成任務2, 其他被試則完成任務2后再參加任務1。

以零成本設置的任務1為例, 其具體實驗步驟如下。

1)所有被試均作為第三方參與實驗, 他們被告知自己將在實驗中充當觀察者角色(C)并與位于另一個城市的東南大學行為決策實驗室進行同步網絡實驗。

2)東南大學行為決策實驗室包括5個小組, 每組都由獨裁者(A)和接受者(B)兩人組成。獨裁者和接受者進行獨裁者博弈實驗, 其中獨裁者對100 G$進行分配, 而接受者只能接受獨裁者的分配數額。

3)被試將依次看到5個組中的獨裁者提出的分配方案。每觀察一個小組的分配結果之前, 被試都會得到50 G$。

4)每觀察一個小組, 被試需要回答兩個問題。①在看到獨裁者分配結果后, 被試首先需要匯報對該分配結果的情緒反應, 該情緒反應是一個從非常憤怒到非常高興的5分量表。然后, ②被試需要輸入一個[0, 50]區間內的任意整數, 且被試每輸入1 G$, 獨裁者的收益將被扣除3 G$。被試無需為其輸入的點數付出任何成本。

通常而言, 通過自我匯報(self-reported)的量表方式測度情緒需要小心對待, 因為被試在實驗中自我匯報的情緒可能與其在現實決策情景下的情緒存在系統性偏差(Fehr & Fischbacher, 2004)。然而, 這一缺陷在本文tDCS研究中大大緩解, 原因在于, 不同刺激組中被試所經歷的實驗過程完全相同(且被試也不知曉自己接受了陰極、陽極或虛擬刺激中的哪一種), 因此被試自我匯報的情緒與現實情境存在的偏差(如果有的話)在不同刺激組中應該是一致的。由于本文主要關注不同刺激組中被試的情緒差異(例如相比虛擬刺激, 陰極刺激是否增強了負性情緒), 這意味著對不同刺激組情緒差異的比較會消除這一偏差的影響, 使得被試所表現出來的情緒差異只能由刺激這一因素所致。類似地, Ruff等(2013)在其最后通牒博弈的tDCS研究中采用該方法測度了提議者對社會規范的信念, 以及其對回應者情緒反應的評估。

由于另一個實驗區的獨裁者和接受者的反應不是本文考察的重點, 他們事實上由計算機扮演, 但被試并不知曉這一點。另外, 實驗中被試看到的獨裁者的分配結果只有0、30、50三種可能, 參考王益文等(2014)和Civai等人(2015)的分類, 0代表不公平的分配結果(unfair), 30代表中等方案(mid-value), 50則代表公平的分配方案(fair), 其中不公平的分配結果明顯地違反了社會規范。

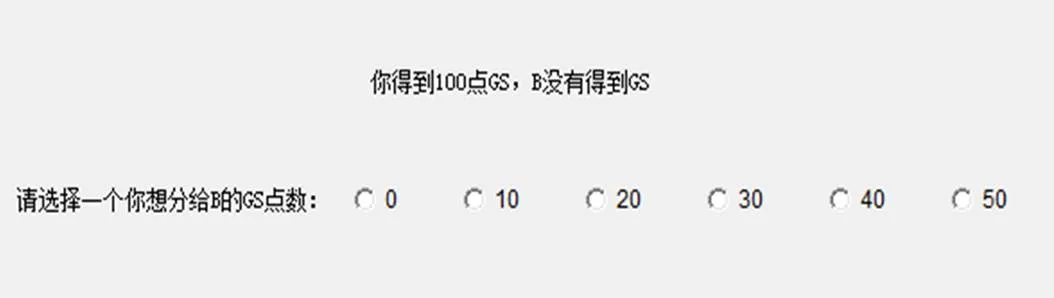

為確保被試相信上述內容的真實性, 實驗采用了如下設計。第一, 被試在實驗中被告知“你將與東南大學行為決策實驗室進行同步網絡實驗, 該實驗由汪敏達老師主持”這一比較場景化的信息, 而不是“你將與另一個實驗區的參與人進行同步實驗”等比較抽象的描述。依據認知集理論(cognitive set), 具象化的第一種表述方式更容易使被試聯想到具體實驗場景并在此基礎上為接下來的任務做好準備(Ravizza & Carter, 2008; Rowe et al., 2007; Sakai, 2008), 因此能夠降低被試對該表述方式真實性的懷疑程度。第二, 三種分配方案0、30、50中有兩種結果隨機重復呈現給被試, 這樣被試一共觀察5次分配結果。這一分配結果重復呈現的設計有助于減少實驗結果的人為操縱痕跡。第三, 實驗中被試每觀察一個小組, 計算機界面會顯示“請等待第組的A進行分配”, 且該界面持續時間為[5, 20]秒的隨機數。這樣, 被試在觀察不同小組時, 會感知到不同組的獨裁者的決策時間存在差異。第四, 被試在實驗開始前閱讀的實驗說明中包含著獨裁者和接受者的上機界面介紹(圖2是獨裁者界面), 這也增強了獨裁者和接受者真實存在的可信性。

任務2過程與任務1類似, 不同之處在于任務2為有成本設置, 被試輸入的懲罰點數將影響他的收益, 且任務2中被試無需匯報情緒反應。被試在任務1和任務2中獲得的G$會在全部實驗結束后按照1 G$ = 0.08元的比例兌換為現金。

圖2 獨裁者A的決策界面

實驗任務采用組內設計, 在任務2開始前, 被試被告知他們與東南大學行為決策實驗室的被試會被重新匹配分組。實驗任務開始前被試還知曉位于東南大學行為決策實驗室的其他被試不知曉本實驗區被試的存在, 這樣設計的目的是避免獨裁者策略性行為帶來的干擾。另外, 實驗采用Z-tree上機實驗的方式(Fischbacher, 2007), 被試在完成任務1后才能看到任務2的具體描述和說明。實驗說明采用抽象語境和中性語言, 例如, 被試在實驗中被告知他們將充當A、B或C類型, 而非獨裁者等表述。同時, 實驗中避免采用“懲罰”等負面用語, 而是使用“扣除”等中性表述替代。

在整個實驗伊始, 我們還測度了被試的社會規范信念(整個實驗過程中只測量一次)。被試需要回答他們對社會規范的信念, 即“你認為A (獨裁者)‘應該’向B (接受者)分配多少G$ (即A向B分配多少G$是公平的)”。原因在于, 除了情緒機制和自利機制, 第三方懲罰還與他們對社會規范的信念和判斷有關。這意味著, 如果不同tDCS刺激組的被試對社會規范的理解存在系統性差異, 那么本文研究結論的效力將會降低。雖然Ruff等(2013)發現通過tDCS刺激改變DLPFC的活動水平并不影響被試對社會規范的信念和判斷, 但鑒于這一因素的重要影響, 本文希望進一步檢驗tDCS刺激是否顯著改變第三方社會規范的信念, 這有助于增強研究結論的說服力。

3 結果

3.1 第三方懲罰中的情緒反應

首先, 從包括所有三個刺激組的全樣本數據看, 第三方情緒以及懲罰值與獨裁者分配方案的公平性有關:分配方案越不公平, 第三方的負性情緒越強, 其在零成本設置中的懲罰值也越高(圖3)。具體而言, 當獨裁者給出不公平的分配方案時, 第三方的負性情緒最強(均值為–0.89), 且該數值顯著小于獨裁者給出中等方案時的0.15 (配對樣本檢驗,(88) = 9.93,< 0.001,= 1.23)和公平的分配方案時的1.35 ((88) = 15.64,< 0.001,= 2.77)。由此帶來的是, 第三方在零成本設置時對不公平方案的懲罰值(21.64)顯著高于中等方案時的7.55 ((88) = 12.07,< 0.001,= 2.77)和公平方案時的1.58 ((88) = 13.15,< 0.001,= 1.83)。上述結果不僅均在1%水平顯著, Cohen's效果量(effect size)也均大于1.2 (一般認為達到0.5效果為中, 達到0.8即為效果大), 表明兩組分布不重疊的部分至少在62.2%以上。這一結果初步揭示了第三方存在維護社會規范的傾向, 且這一行為與情緒機制存在密切的關系。

圖3 不同分配方案下第三方的情緒及其懲罰值(誤差線為標準誤)

其次, 為檢驗第三方的負性情緒在不同刺激組是否存在顯著區別, 對第三方的情緒反應進行3 (分配方案公平性:不公平、中等、公平) × 3 (tDCS:陰極、虛擬、陽極)的重復測量方差分析, 結果顯示tDCS設置的主效應顯著((2, 86) = 4.29,= 0.017, 偏η= 0.091), 交互效應也顯著((4, 172) = 6.07,0.001, 偏η= 0.124)。這一結果表明對DLPFC進行tDCS刺激顯著改變了第三方的情緒反應。

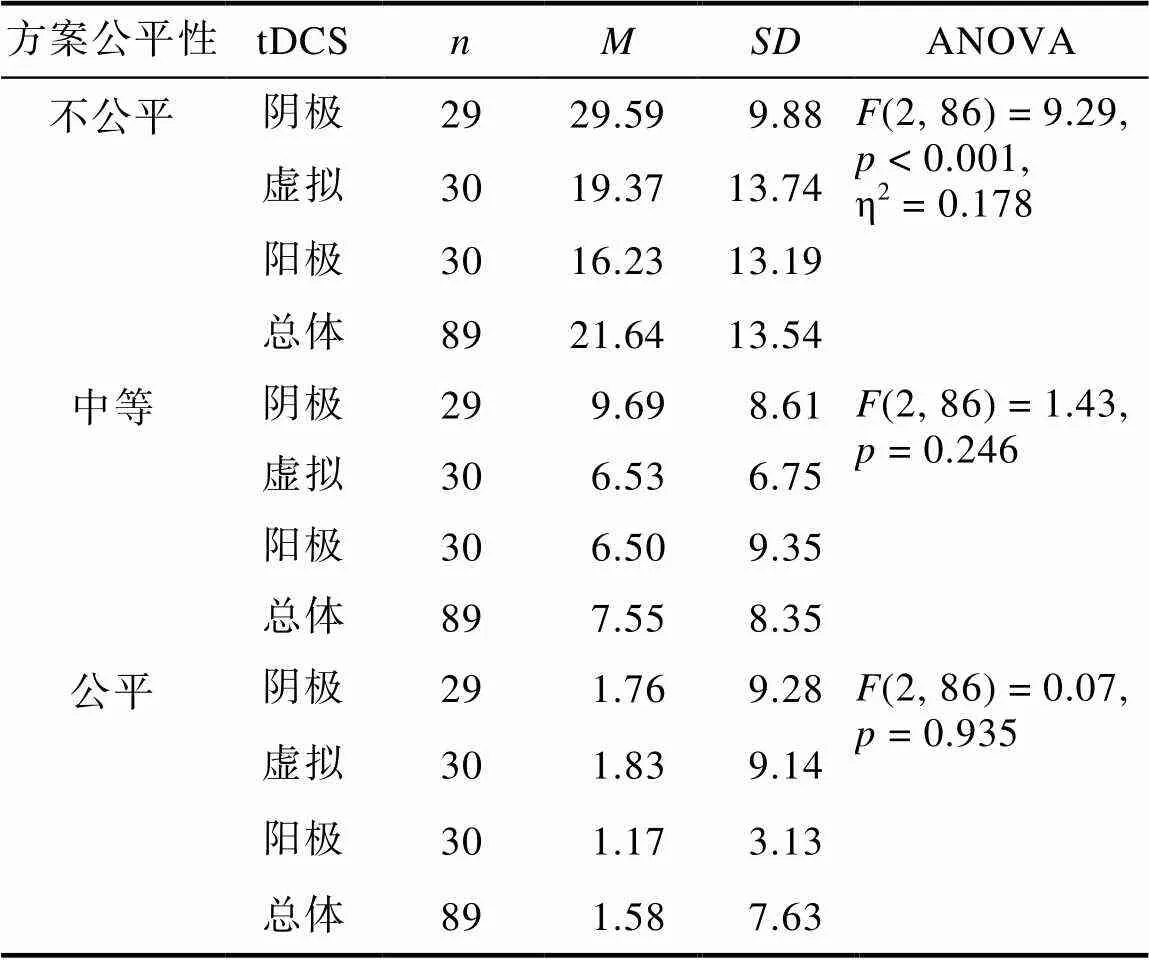

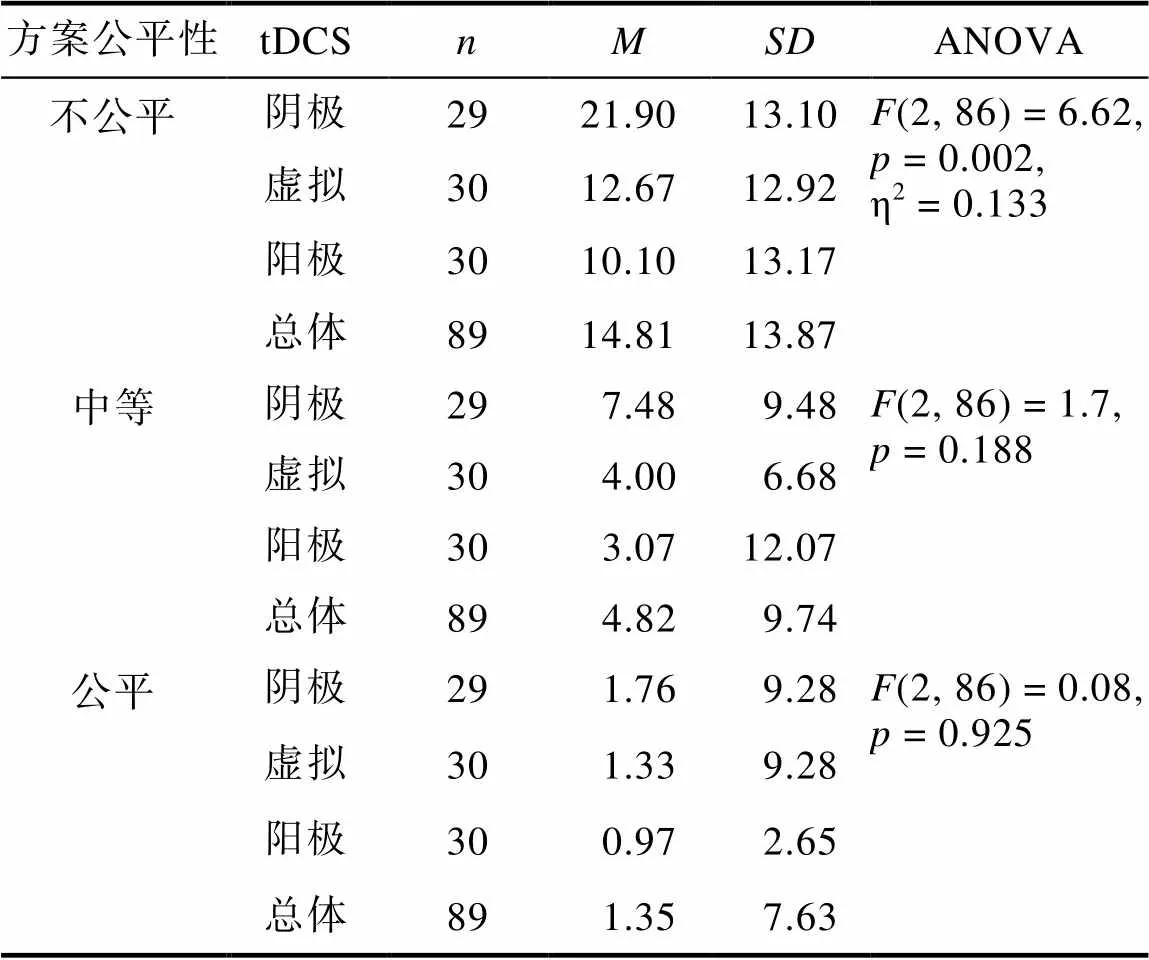

另外, 由圖3可知當分配方案不公平時, 第三方產生了負性情緒(情緒均值為–0.89 < 0), 而當分配方案為中等或公平時, 第三方的情緒反應均值均大于零, 即產生了積極的正性情緒。為進一步檢驗分配方案公平性的影響, 接下來依據獨裁者的三種分配方案分別進行方差分析, 描述性統計結果見表1。

表1 獨裁者博弈中第三方情緒反應的描述性統計

當獨裁者的分配方案不公平時, 單因素方差分析顯示不同刺激組的情緒存在顯著差異, 且tDCS主效應可以解釋21.9%的變異量,(2, 86) = 12.07,< 0.001, η= 0.219。事后比較(SNK)顯示陰極組中第三方的情緒顯著小于虛擬組(均值?1.38 < ?0.97,0.05), 陽極組中第三方的情緒均值為?0.33, 顯著大于虛擬組(< 0.05)。另外, 單因素方差分析顯示不同刺激組的情緒差異在中等水平的分配方案((2, 86) = 0.83,= 0.438)和公平的分配方案((2, 86) = 1.43,= 0.245)下均不顯著。

上述結果表明, DLPFC的激活抑制了不公平分配方案下第三方的負性情緒反應, 使得陽極組中第三方的負性情緒減弱, 而陰極組第三方的負性情緒增強。

需要指出, 本文實驗同時考慮了獨裁者提出的分配方案可能不公平、中等和公平等不同情形, 其中與本文研究主題最為密切地是不公平分配方案的情形。為了檢驗可能的無關因素(如實驗控制)對實驗結果的干擾, 本文還分析了分配方案中等和公平的情形。由于較為公平的分配方案不會明顯違反社會規范, 因而第三方不會產生負性情緒并在其驅使下產生懲罰沖動。實驗結果發現, tDCS設置效應只在分配方案不公平時顯著, 而在分配方案為中等和公平時不顯著(后文3.2和3.3部分的結果與此相同), 這表明本文研究結果是穩健的。

3.2 零成本設置下第三方的懲罰值

在零成本設置下, 由于第三方無需為其對不公平提議的懲罰付出任何成本, 這一懲罰過程不會涉及自利加工, 而是主要受情緒機制的影響。因此, 本文預期如果DLPFC壓制了負性情緒的生成(Knoch et al., 2006; Sanfey et al., 2003), 那么陰極刺激會增強被試的負性情緒體驗, 使得被試在情緒沖動驅使下會付出更高的懲罰值(Fehr & Fischbacher, 2004)。陽極刺激則與之相反。

為檢驗第三方無需為其懲罰付出成本時其懲罰行為是否受到tDCS刺激的影響, 首先對零成本設置下第三方的懲罰進行3 (分配方案公平性:不公平、中等、公平) × 3 (tDCS設置:陰極、虛擬、陽極)的重復測量方差分析, 結果顯示tDCS設置的主效應顯著,(2, 86) = 4.69,= 0.012, 偏η= 0.1; 兩因素的交互效應也顯著,(4, 172) = 6.52,0.001, 偏η= 0.132。這一結果初步表明tDCS刺激顯著改變了第三方的懲罰行為。下面依據獨裁者的不同分配方案下分類討論, 描述性統計結果見表2。

表2 獨裁者博弈中第三方懲罰值的描述性統計(零成本設置)

首先, 對于不公平的分配方案, 單因素方差分析顯示不同tDCS刺激組的第三方懲罰值存在顯著差異,(2, 86) = 9.29,< 0.001, η= 0.178。進一步的事后兩兩比較檢驗(SNK)結果顯示, 陰極組中第三方的懲罰額顯著高于虛擬組(均值為29.59 > 19.37,< 0.05); 陽極組中第三方的懲罰額均值為16.23, 與虛擬組差異不顯著(= 0.334)。上述結果與第三方的情緒反應基本吻合。這表明, 當觀察到社會規范被違反時, 第三方會產生負性情緒并在其影響下產生懲罰行為。一方面, 對第三方DLPFC進行tDCS陰極刺激釋放了其負性情緒, 并使其在情緒的推動下產生了更高的懲罰水平。另一方面, 實驗結果顯示對第三方DLPFC進行tDCS陽極刺激壓制了其負性情緒, 但沒有顯著降低其懲罰水平。

對于中等水平的分配方案, 單因素方差分析顯示第三方的懲罰值在不同tDCS刺激組差異不顯著,(2, 86) = 1.43,= 0.246; 公平的分配方案中也發現類似結果,(2, 86) = 0.07,= 0.935。

3.3 第三方在兩種成本設置中的懲罰差異

當第三方需要為其懲罰承擔成本時, 其懲罰行為不僅與情緒有關, 還受到自利目標的影響。因此, 第三方在零成本設置中的懲罰與其在有成本設置中懲罰的差值(以下用懲罰差異表述)可以測度自利機制對第三方懲罰的影響。由于DLPFC可以壓制個體的自利傾向, 因此如果第三方懲罰過程中受到自利機制的影響, 本文預期當社會規范被違反時第三方的懲罰差異應該受到tDCS設置效應的影響, 且陽(陰)極刺激組中的懲罰差異顯著低(高)于虛擬組。

為檢驗這一觀點, 首先對第三方在兩種成本設置下的懲罰差異進行3 (分配方案公平性:不公平、中等、公平) × 3 (tDCS設置:陰極、虛擬、陽極)的重復測量方差分析, 結果顯示tDCS設置的主效應顯著,(2, 86) = 4.04,= 0.021, 偏η= 0.086; 兩個因素的交互效應也顯著,(4, 172) = 3.95,= 0.004, 偏η= 0.084。

表3給出了懲罰差異在不同分配方案和tDCS刺激組中的描述性統計結果。首先, 當獨裁者提出了不公平的分配方案時, 第三方在兩種成本設置下的懲罰差異受到tDCS設置的顯著影響,(2, 86) = 6.62,= 0.002, η= 0.133。事后比較檢驗(SNK)結果顯示, 陰極組中第三方在兩種成本設置的懲罰差異顯著高于虛擬組(均值為21.90 > 12.67,< 0.05); 陽極組中第三方在兩種成本設置的懲罰差異均值為10.10, 與虛擬組差異不顯著(= 0.451)。

當獨裁者提出了中等或公平的分配方案時, 第三方在兩種成本設置下的懲罰差異均不受tDCS設置的顯著影響((2, 86) = 1.70,= 0.188;(2, 86) = 0.08,= 0.925)。

表3 獨裁者博弈中第三方懲罰差異的描述性統計

本文還對第三方懲罰進行了3 (公平水平:不公平、中等、公平) × 3 (tDCS設置:陰極、虛擬、陽極) × 2 (成本設置:零成本VS有成本)的重復測量方差分析, 結果顯示tDCS設置((2, 172) = 3.96,= 0.022, 偏η= 0.044)和成本設置((1, 172) = 64.15,0.001, 偏η= 0.272)的主效應均顯著, 且三個因素之間存在顯著的交互效應((4.344) = 3.23,= 0.013, 偏η= 0.036), 這一結果與前述結果相一致。

最后, 單因素方差分析結果表明第三方對社會規范的信念在不同tDCS刺激組間的差異不顯著,(2, 86) = 0.65,= 0.524。這一結果排除了tDCS刺激通過改變第三方對社會規范的信念和判斷而改變其懲罰行為的可能性。我們還檢驗了兩個實驗任務的順序安排是否存在順序效應, 重復測量方差分析結果表明, 無論是第三方的情緒反應((1.87) = 0.63,= 0.43), 還是其在零成本設置下的懲罰值((1.87) = 0.30,= 0.588), 以及有成本設置下的懲罰值((1.87) = 0.54,= 0.463)均不受順序設置的影響。除此之外, 我們還用獨裁者分配額高于/低于第三方社會規范信念來定義“公平/不公平” (分配額小于社會規范信念定義為不公平, 否則為公平), 結果與本文已有結果一致:當獨裁者的分配方案不公平時, 零成本設置的單因素方差分析顯示不同刺激組的情緒((2, 121) = 3.6,= 0.03, η= 0.096)和懲罰值((2, 121) = 6.41,= 0.002, η= 0.056)均存在顯著差異, 且零成本和有成本設置的懲罰差異的tDCS效應也顯著,(2, 121) = 3.65,= 0.029, η= 0.057。當獨裁者的分配方案公平時, 上述結果均不顯著。因此, 本文研究結果是比較穩健的。

4 討論

行為實驗研究發現第三方觀察到社會規范被違反時會產生憤怒等負性情緒, 并在情緒驅使下產生懲罰規范違反行為的內在動機(Fehr & Fischbacher, 2004; 陳思靜, 馬劍虹, 2011)。另外, 第三方的懲罰數量隨著懲罰價格(成本)的上升而下降(范良聰, 劉璐, 梁捷, 2013), 因此維護社會規范的成本大小也會顯著影響個體對社會規范的遵從水平。基于此, 本文預期第三方懲罰與情緒和自利機制密切相關。由于右側DLPFC能夠同時壓制負性情緒(Sanfey et al., 2003; 羅藝等, 2013; 吳燕, 周曉林, 2012)和自利傾向(Knoch et al., 2006; 2008), 本文借助tDCS技術改變右側DLPFC的活躍水平, 進而考察情緒和自利機制如何影響第三方懲罰。實驗結果發現, 第三方在零成本設置下的情緒和懲罰顯著受到tDCS設置的影響, 且第三方在零成本和有成本設置中的懲罰差異在不同tDCS設置之間也存在顯著差異。這一結果支持了第三方對社會規范的遵從同時受到自利和情緒機制影響的理論觀點。

進一步, 本文認為自利和情緒機制的沖突掩蓋了DLPFC在社會規范中起到的作用。為檢驗這一觀點, 我們分析了任務2 (有成本設置)實驗結果, 發現與Corradi-Dell'Acqua等人(2012)和Civai等人(2015)的研究結果相一致:對第三方懲罰進行3 (公平水平:不公平、中等、公平) × 3 (tDCS設置:陰極、虛擬、陽極)的重復測量方差分析, 結果顯示tDCS設置的主效應((2, 86) = 0.002,= 0.998)和兩個因素的交互效應均不顯著((4, 172) = 0.70,= 0.592)。進一步對tDCS設置的單因素方差分析結果也表明不同tDCS刺激組第三方的懲罰值在不公平的分配方案((2, 86) = 0.33,= 0.723)、中等分配方案((2, 86) = 0.48,= 0.619)和公平的分配方案下差異均不顯著((2, 86) = 1.13,= 0.327)。這進一步表明當第三方維護社會規范需要付出成本時, 情緒機制與自利機制的相反作用導致了認知沖突, 而且二者對第三方懲罰行為的影響幾乎同等重要, 使得兩種機制權衡之下不同tDCS刺激組的差異不顯著。

事實上, 現實生活中當付出較小的成本即能對規范違反行為施加懲罰時, 人類往往表現出較高的社會規范遵從水平, 但當施加懲罰顯著影響切身利益時, 對社會規范的遵從就很可能被擠出。換言之, 當社會規范遵從需要付出成本, 情緒驅使下的維護社會規范的沖動與理性的自利思考會產生認知沖突, 且后者在一定程度上壓制了情緒的影響。基于此, 本文認為第三方借助懲罰行為維護社會規范的內在機制是, 當看到某種規范違反行為時, 第三方的社會規范會被激活(Reno, Cialdini, & Kallgren, 1993)。這一過程不僅從認知層面喚醒其對社會規范概念和內容的認知, 還往往引起一系列負性情緒, 并驅使第三方產生懲罰社會規范違反行為的動機(陳思靜, 馬劍虹, 2011)。然而, 這一動機在付諸實施過程中還受到大腦關于自利理性的抑制(Zhou, Wang, Rao, Yang, & Li, 2014), 因此第三方的懲罰行為是情緒沖動和自利的理性思考權衡之下的結果。這一推測與基于第二方懲罰的神經科學實驗的研究結果相符。例如, Feng, Luo和Krueger (2015)對基于最后通牒博弈框架的fMRI實驗研究的元分析表明, 第二方懲罰的決策過程是大腦基于直覺的第一系統和深思熟慮的第二系統權衡之后的結果。大腦第一系統與情緒有關的活動首先產生懲罰規范違反者的沖動, 這一沖動與自利的目標產生沖突, 隨后第二系統開始處理這一沖突, 并通過調節或壓制情緒沖動和自利的沖突來達到最終的行為結果。

本文借助tDCS技術刺激右側DLPFC探索了情緒和自利機制在第三方懲罰中的作用。這一分析的關鍵前提是, DLPFC是否能夠抑制個體的負性情緒反應和自利加工過程。情緒機制方面, Sanfey等人(2003)和Knoch等人(2006)認為, DLPFC通常與目標維護和執行控制等認知過程密切相關, 因此當不公平分配誘發第三方的負性情緒體驗并產生懲罰沖動時, DLPFC可以抑制這一情緒沖動。換言之, 雖然負性情緒的誘發和生成往往與負責情緒加工的腦島(insula)、杏仁核(amygdala)等大腦區域而非DLPFC相關(Feinstein, Adolphs, Damasio, & Tranel, 2011; Gospic et al., 2011; 周平艷, 王凱, 李琦, 劉勛, 2012), DLPFC卻會在情緒沖動生成后對其加以抑制(羅藝等, 2013; 吳燕, 周曉林, 2012)。特別是, Ochsner等人(2004)和Rêgo等人(2015)分別借助fMRI和tDCS發現右側DLPFC與負性情緒的控制(reduction、down regulation)有關。

另一方面, 個體自利加工和理性控制的過程與DLPFC密切相關。例如, Knoch等人(2006; 2008)在最后通牒博弈中通過tDCS和TMS壓制了回應者右側DLPFC的活動后, 發現回應者對不公平提議的拒絕率顯著降低, 原因在于右側DLPFC的活動壓制了個體的自利傾向。進一步, Zhou, Wang, Rao, Yang和Li (2014)發現在分配比例相同的前提下(例如, 高分配金額設置下提議者得到1600, 而回應者得到400; 低分配金額設置下提議者得到16, 而回應者得到4), 響應者在高分配金額設置下的拒絕率明顯更低(盡管個體對方案公平水平的判斷相同), 且fMRI結果發現分配金額的高低調節了DLPFC的響應模式。

另外, 單因素方差分析的SNK事后比較檢驗結果表明, 對于不公平分配方案的tDCS刺激存在單邊效應(polarity-specific effect):零成本設置下的懲罰值、兩種成本設置中的懲罰差異在陰極組時顯著高于虛擬組, 但陽極組均不顯著。事實上, 在與虛擬刺激比較時, 陰極和陽極二者之中只有一個顯著的tDCS研究并不鮮見(Filmer et al., 2014; Jacobson, Koslowsky, & Lavidor, 2012)。例如, Filmer, Mattingley和Dux (2013)發現陰極刺激左側后外側前額葉(posterior lateral prefrontal cortex, pLPFC)能夠顯著提升個體在多任務決策中的反應速度, 陽極刺激則不顯著。對本文單邊效應的解釋可以有兩種。一是, 第三方的負性情緒和自利考量在其DLPFC活動處于正常水平時(虛擬刺激組)已經得到有效控制, 因此陽極刺激提升DLPFC的活躍水平未能進一步地改變兩類機制的作用。二是, 情緒機制和自利機制對第三方懲罰的影響可能存在非線性的閾值效應:當情緒和自利水平高于閾值(如虛擬刺激狀態)時其對懲罰行為的影響比較明顯, 而當其水平低于閾值時懲罰行為對它們的變化則相對不敏感。由于陰極刺激增強了負性情緒和自利考量, 而陽極刺激削弱了負性情緒和自利考量, 閾值效應可能導致了第三方懲罰在陰極刺激顯著高于虛擬組而陽極刺激不顯著的結果。

本文實驗結果顯示陽極刺激壓制了第三方的負性情緒, 但沒有顯著降低其懲罰水平, 尤其是第三方在不公平分配方案下的情緒反應在陰極組為–1.38, 虛擬組為–0.97, 陽極組則為–0.33, 且陽極組顯著高于虛擬組(< 0.05)。這一結果推翻了第一種解釋, 表明第三方的負性情緒在虛擬刺激組中仍然比較明顯, 且陽極刺激顯著降低了其負性情緒反應。考慮到陽極刺激壓制了負性情緒反應卻沒有顯著降低其在零成本設置中的懲罰值, 因此第二種理論解釋的可能性更高。

進一步研究可以從以下兩點展開。第一, 本文重點關注了負性情緒在第三方懲罰中的作用, 但第三方對社會規范的遵從也可能受到正性情緒的影響。本文實驗結果顯示, 第三方在面臨中等和公平的分配方案下情緒反應的均值大于零, 即總體上表現出了正性情緒。然而, 此類情景下情緒的tDCS設置效應不顯著, 表明DLPFC的活動主要壓制了負性情緒, 而對正性情緒的影響不明顯。因此未來研究應關注影響情緒特別是正性情緒的其他腦區在第三方維護社會規范中的作用, 并且此類研究應該基于第三方幫助(而非懲罰)的實驗框架。第二, 本文重點關注了與公平決策有關的社會規范, 未來研究還可以進一步檢驗情緒和自利機制是否適用于合作、保護環境等其他社會規范。這將有助于我們判定第三方對不同類型社會規范(如公平規范和合作規范)的遵從是存在著不同的工作原理, 還是有著共通的理論邏輯, 進而允許我們在實驗場景變換之后, 預測第三方對社會規范的遵從是否以及如何發生變化。

5 結論

本文實驗結果表明, DLPFC是與第三方懲罰密切相關的重要腦區, 該區域的活動會顯著改變第三方的負性情緒反應和自利加工過程, 進而影響第三方懲罰:當看到違反社會規范的行為時, 第三方會受負性情緒驅使產生懲罰規范違反行為的沖動; 進一步, 如果對社會規范的遵從需要付出成本, 第三方自利的理性思考會削弱其情緒的沖動作用, 最終使得第三方懲罰即其對社會規范的遵從取決于其負性情緒和自利機制的權衡。

Chen, S. J., & Ma, J. H. (2011). Third-party punishment and social norm activation: The influence of social responsibility and emotion.,(3), 670–675.

[陳思靜, 馬劍虹. (2011). 第三方懲罰與社會規范激活——社會責任感與情緒的作用.(3), 670–675.]

Chen, S. J., He, Q., & Ma, J. H. (2015). The influence of third- party punishment on cooperation: An explanation of social norm activation.,(3), 389–405.

[陳思靜, 何銓, 馬劍虹. (2015). 第三方懲罰對合作行為的影響: 基于社會規范激活的解釋.(3), 389– 405.]

Cialdini, R. B., & Trost, M. R. (1998). Social influence: Social norms, conformity and compliance. In D. T. Gilbert, S. T. Fiske, & G. Lindzey (Eds.),(pp. 1–17)New York, NY, US: McGraw-Hill.

Civai, C., Miniussi, C., & Rumiati, R. I. (2015). Medial prefrontal cortex reacts to unfairness if this damages the self: A tDCS study.(8), 1054–1060.

Cohen, J. (1988).(2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates.

Corradi-Dell'Acqua, C., Civai, C., Rumiati, R. I., & Fink, G. R. (2012). Disentangling self- and fairness-related neural mechanisms involved in the ultimatum game: An fMRI study.(4), 424–431.

de la Fuente-Fernández, R., Ruth, T. J., Sossi, V., Schulzer, M., Calne, D. B., & Stoessl, A. J. (2001). Expectation and dopamine release: Mechanism of the placebo effect in Parkinson's disease.(5532), 1164–1166.

Elster, J. (1989). Social norms and economic theory.(4), 99–117.

Fan, L. C., Lu, L., & Liang, J. (2013). The demand for the third party punishment: An Experimental Examination., (5), 98–111.

[范良聰, 劉璐, 梁捷. (2013). 第三方的懲罰需求: 一個實驗研究.(5), 98–111.]

Fehr, E., & Fischbacher, U. (2004). Third-party punishment and social norms.(2), 63–87.

Fehr, E., & G?chter, S. (2002). Altruistic punishment in humans.(6868), 137–140.

Feinstein, J. S., Adolphs, R., Damasio, A., & Tranel, D. (2011). The human amygdala and the induction and experience of fear.(1), 34–38.

Feng, C., Luo, Y-J., & Krueger, F. (2015). Neural signatures of fairness-related normative decision making in the ultimatum game: A coordinate-based meta-analysis.(2), 591–602.

Filmer, H. L., Dux, P. E., & Mattingley, J. B. (2014). Applications of transcranial direct current stimulation for understanding brain function.(12), 742–753.

Filmer, H. L., Mattingley, J. B., & Dux, P. E. (2013). Improved multitasking following prefrontal tDCS.(10), 2845–2852.

Fischbacher, U. (2007). z-Tree: Zurich toolbox for ready-made economic experiments.(2), 171–178.

Fischbacher, U., G?chter, S., & Fehr, E. (2001). Are people conditionally cooperative? Evidence from a public goods experiment.(3), 397–404.

Gan, T., Li, W. Q., Tang, H. H., Lu, X. P., Li, X. L, Liu, C., & Luo, Y. J. (2013). Exciting the right temporo-parietal junction with transcranial direct current stimulation influences moral intention processing.,(9), 1004–1014.

[甘甜, 李萬清, 唐紅紅, 陸夏平, 李小俚, 劉超, 羅躍嘉. (2013). 經顱直流電刺激右側顳頂聯合區對道德意圖加工的影響.(9), 1004–1014.]

Gan, T., Shi, R., Liu, C., & Luo, Y. J. (2018). Cathodal transcranial direct current stimulation on the right temporo-parietal junction modulates the helpful intention processing.,(1), 36–46.

[甘甜, 石睿, 劉超, 羅躍嘉. (2018). 經顱直流電刺激右側顳頂聯合區對助人意圖加工的影響.,(1), 36–46.]

Gospic, K., Mohlin, E., Fransson, P., Petrovic, P., Johannesson, M., & Ingvar, M. (2011). Limbic justice--Amygdala involvement in immediate rejection in the Ultimatum Game.(5), e1001054.

Harty, S., Robertson, I. H., Miniussi, C., Sheehy, O. C., Devine, C. A., McCreery, S., & O'Connell, R. G. (2014). Transcranial direct current stimulation over right dorsolateral prefrontal cortex enhances error awareness in older age.(10), 3646– 3652.

Hummel, F., Celnik, P., Giraux, P., Floel, A., Wu, W.-H., Gerloff, C., & Cohen, L. G. (2005). Effects of non-invasive cortical stimulation on skilled motor function in chronic stroke.(3), 490–499.

Jacobson, L., Koslowsky, M., & Lavidor, M. (2012). tDCS polarity effects in motor and cognitive domains: A meta- analytical review.(1), 1–10.

Jordan, J., Mcauliffe, K., & Rand, D. (2016). The effects of endowment size and strategy method on third party punishment.(4), 741–763.

Knoch, D., Nitsche, M. A., Fischbacher, U., Eisenegger, C., Pascual-Leone, A., & Fehr, E. (2008). Studying the neurobiology of social interaction with transcranial direct current stimulation—The example of punishing unfairness.(9), 1987–1990.

Knoch, D., Pascual-Leone, A., Meyer, K., Treyer, V., & Fehr, E. (2006). Diminishing reciprocal fairness by disrupting the right prefrontal cortex.(5800), 829–832.

Li, J., Yin, X., Li, D., Liu, X., Wang, G., & Qu, L. (2017). Controlling the anchoring effect through transcranial direct current stimulation (tDCS) to the right dorsolateral prefrontal cortex., 1079.

Luo, J., Ye, H., Zheng, H. L., Jia, Y. M., Chen, S., & Huang, D. Q. (2017). Modulating the activities of right and left temporo-parietal junction influences the capability of moral intention processing: A transcranial direct current stimulation study.,(2), 228– 240.

[羅俊, 葉航, 鄭昊力, 賈擁民, 陳姝, 黃達強. (2017). 左右側顳頂聯合區對道德意圖信息加工能力的共同作用——基于經顱直流電刺激技術.(2), 228–240.]

Luo, Y., Feng, C. L., Gu, R. L., Wu, T. T., & Luo, Y. J. (2013). The fairness norm in social decision-making: Behavioral and neuroscience studies.,(2), 300–308.

[羅藝, 封春亮, 古若雷, 吳婷婷, 羅躍嘉. (2013). 社會決策中的公平準則及其神經機制.(2), 300–308.]

Meiron, O., & Lavidor, M. (2013). Unilateral prefrontal direct current stimulation effects are modulated by working memory load and gender.(3), 440–447.

Nitsche, M. A., & Paulus, W. (2001). Sustained excitability elevations induced by transcranial DC motor cortex stimulation in humans.(10), 1899–1901.

Ochsner, K. N., Ray, R. D., Cooper, J. C., Robertson, E. R., Chopra, S., Gabrieli, J. D., & Gross, J. J. (2004). For better or for worse: Neural systems supporting the cognitive down-and up-regulation of negative emotion.(2), 483–499.

Ravizza, S. M., & Carter, C. S. (2008). Shifting set about task switching: Behavioral and neural evidence for distinct forms of cognitive flexibility.(12), 2924–2935.

Rêgo, G. G., Lapenta, O. M., Marques, L. M., Costa, T. L., Leite, J., Carvalho, S., ... Boggio, P. S. (2015). Hemispheric dorsolateral prefrontal cortex lateralization in the regulation of empathy for pain., 12–16.

Reno, R. R., Cialdini, R. B., & Kallgren, C. A. (1993). The transsituational influence of social norms.(1), 104–112.

Rowe, J. B., Sakai, K., Lund, T. E., Rams?y, T., Christensen, M. S., Baare, W. F. C., ... Passingham, R. E. (2007). Is the prefrontal cortex necessary for establishing cognitive sets?(48), 13303–13310.

Ruff, C. C., Ugazio, G., & Fehr, E. (2013). Changing social norm compliance with noninvasive brain stimulation.(6157), 482–484.

Sakai, K. (2008). Task set and prefrontal cortex.(1), 219–245.

Sanfey, A. G., Rilling, J. K., Aronson, J. A., Nystrom, L. E., & Cohen, J. D. (2003). The neural basis of economic decision- making in the ultimatum game.(5626), 1755– 1758.

Sellaro, R., Nitsche, M. A., & Colzato, L. S. (2016). The stimulated social brain: Effects of transcranial direct current stimulation on social cognition.(1), 218–239.

Spitzer, M., Fischbacher, U., Herrnberger, B., Gr?n, G., & Fehr, E. (2007). The neural signature of social norm compliance.,(1), 185-196.

Tremblay, S., Lepage, J.-F., Latulipe-Loiselle, A., Fregni, F., Pascual-Leone, A., & Théoret, H. (2014). The uncertain outcome of prefrontal tDCS.(6), 773–783.

Wang, G., Li, J., Yin, X., Li, S., & Wei, M. (2016). Modulating activity in the orbitofrontal cortex changes trustees' cooperation: A transcranial direct current stimulation study.(4), 71–75.

Wang, Y., Wang Y., Lin C., Chen X., Yuan B., & Shen D. (2011). Modulation of conscientiousness on medial frontal negativity in negative emotions: An ERP study on ultimatum Game.,(4), 320–331.

[王益文, 王鈺, 林崇德, 陳雪瑩, 袁博, 沈德立. (2011). 內側額葉負波受負性情緒下責任感影響: 最后通牒任務的ERP研究.,(4), 320–331.]

Wang Y., Zhang Z., Zhang W., Huang L., Guo F., & Yuan S. (2014). Group membership modulates the recipient’s fairness consideration in ultimatum game.,(12), 1850–1859.

[王益文,張振,張蔚,黃亮,郭豐波,原勝. (2014).群體身份調節最后通牒博弈的公平關注.,(12), 1850–1859.]

Willis, M. L., Murphy, J. M., Ridley, N. J., & Vercammen, A. (2015). Anodal tDCS targeting the right orbitofrontal cortex enhances facial expression recognition.(12), 1677–1683.

Wu, Y., & Zhou, X. L. (2012). The context-dependency of fairness processing: Evidence from ERP study.,(6), 797–806.

[吳燕,周曉林. (2012).公平加工的情境依賴性:來自ERP的證據.(6), 797–806.]

Ye, H., Chen, S., Huang, D., Wang, S., & Luo, J. (2015). Modulating activity in the prefrontal cortex changes decision-making for risky gains and losses: A transcranial direct current stimulation study., 17–21.

Zhou, P. Y., Wang, K., Li, Q., & Liu, X. (2012). Neural mechanisms of emotional modulation on memory.,(35), 3367–3375.

[周平艷,王凱,李琦,劉勛. (2012).情緒影響記憶的神經機制.(35), 3367–3375.]

Zhou, Y., Wang, Y., Rao, L.-L., Yang, L.-Q., & Li, S. (2014). Money talks: Neural substrate of modulation of fairness by monetary incentives.150.

[1]該實驗思路是, 被試首先被分為獨裁者、接受者或第三方三種類型之一, 其中獨裁者獲得100點實驗幣并在自己和接受者之間任意分配, 接受者只能被動接受獨裁者的分配方案, 不能影響任何人的收益。這一過程中第三方可以選擇付出一定的成本去懲罰提出不公平提議的獨裁者, 規則是第三方自身每付出1點成本, 獨裁者的收益將被扣除3點。

[2] 對于以右側DLPFC為目標腦區的tDCS研究, 選取Cz作為參考電極位置是比較常見的選擇(Ruff et al., 2013; Harty et al., 2014; Li et al., 2017)。頭皮位置Cz對應于右側和左側中央溝的匯合, 相比其他位置(如眼眶), 該區域及其附近的腦區對認知活動的影響通常較小。特別是, Spitzer, Fischbacher, Herrnberger, Gr?n和Fehr (2007)的fMRI研究發現Cz附近的腦區沒有在獨裁者博弈中激活, Ruff等(2013)也指出該區域作為tDCS參考電極不會干擾社會規范相關的神經活動。因此本文選取Cz作為參考電極位置。

[3] 本文tDCS實驗采用雙盲設計, 包括被試和講解實驗說明的主持人在內均不知曉被試接受的是陽極刺激、陰極刺激還是虛擬刺激等信息。為實現這一目的, 有兩個主持人分別負責tDCS刺激和講解實驗說明。另外, 該類實驗之所以采用虛擬刺激設計而非讓被試參加無腦電刺激的純行為實驗, 是為了控制安慰劑效應(placebo effect), 該效應指被試認為自己接受的刺激或治療對自己產生了效果或影響, 但事實上該類刺激或治療無效或并未執行(de la Fuente-Fernández et al., 2001; Li et al., 2017)。

[4] 如果本文沒有重復設計, 被試將觀察到三組獨裁者的分配方案恰好不同(分別為0、30和50), 這可能引起被試對實驗真實性的懷疑, 因此我們將其中兩種分配方案重復一次。與已有研究類似(Ruff et al., 2013; 王益文等, 2014), 本文采用偽隨機方式控制隨機設計對被試行為的影響。具體而言, 任務1和任務2中五組分配方案的出現次序進行偽隨機排列, 規則是確保(0, 30, 50)三種分配方案至少出現一次且至多出現兩次, 且兩個任務的呈現順序在被試間ABBA平衡。具體方式為, 第一場(session)實驗中被試先進行零成本任務1, 進行零成本任務1時計算機按照上述規則生成5組分配方案的呈現順序A, 隨后在有成本任務2時按照上述規則隨機生成5組分配方案的呈現順序B。在接來下的第二場實驗中被試先進行有成本任務2, 且其5組分配方案的呈現順序為A, 隨后進行零成本任務1, 且5組分配方案的呈現順序為B。也就是說, 計算機只在奇數場次實驗(1, 3, 5,…, 29)的任務1和任務2生成5組分配方案的偽隨機順序, 而接來下的偶數場實驗(2, 4, 6,…, 30)將任務呈現順序顛倒, 但兩個任務的5組分配方案的呈現順序按照前一場實驗的順序(AB)進行。這一設計既控制了任務呈現的順序效應, 又確保了零成本設置和有成本設置的5組分配方案的呈現順序在總體樣本上是一致的。進一步, 為了避免上述隨機設計干擾tDCS效應, 我們每一場實驗(session)招募三名被試, 且三名被試分別接受陰極、陽極和虛擬刺激。這樣, 上述設計既減少了人為操作痕跡, 又確保了分配方案及其呈現順序在不同tDCS組中完全相同。另外, 對于重復呈現的分配方案, 被試無需再次進行決策, 計算機將按照分配方案第一次呈現時他所做出的決策處理。

[5] 任務2無需匯報情緒反應的實驗設計基于如下權衡:一方面, 要求被試在任務1和任務2均匯報情緒反應可以確保兩個任務的行為差別不受匯報與否的影響; 另一方面, 被試在有成本設置的任務2中匯報的情緒反應容易遭受“污染”, 即其可能受到自利因素的干擾。就本文研究目的而言, 我們希望相對“干凈”地比較不同tDCS組被試的情緒反應是否存在差異進而考察第三方懲罰的情緒機制, 因此更傾向于規避后者的影響。進一步, 由于不同刺激組的被試面臨的實驗場景和流程完全相同, 即便被試行為在任務1中受到情緒匯報的影響, 這一偏差也會在對不同刺激組的結果比較中很大程度上得以消除。基于以上考慮, 我們讓被試只在零成本設置的任務1匯報情緒反應。

[6]如果獨裁者知曉有第三方存在, 那么獨裁者可能出于策略性的自利考量(即為了規避第三方的懲罰)而選擇公平的選項, 且獨裁者的這一考量還受到第三方的懲罰是否存在成本的影響, 這反過來可能會影響第三方在不同任務設置(任務1和任務2)下的情緒和懲罰反應, 從而對本文實驗結果產生干擾。

[7]按照Cohen (1988)給出的基準值參考, η= 0.01、0.06和0.14所對應的效果分別為小、中和大。

Neural mechanisms of third-party punishment: Evidence from transcranial direct current stimulation

YIN Xile; LI Jianbiao; CHEN Siyu; LIU Xiaoli; HAO Jie

(School of Business Administration, Zhejiang Gongshang University, Hangzhou 310018, China) (Zheshang Research Institute, Zhejiang Gongshang University, Hangzhou 310018, China)(MBA School, Zhejiang Gongshang University, Hangzhou 310018, China)(Selten Laboratory, Binhai College, Nankai University, Tianjin 300071, China) (School of Accounting, Zhejiang Gongshang University, Hangzhou 310018, China)

The social order of human societies is largely maintained by social norms. However, we still know little about the cognitive and emotional foundations that shape social norms, which makes it difficult, if not impossible, to understand how social norms are developed and maintained. Prior neural studies, which mainly perform second-party punishment based on the ultimatum framework, rarely explore the relevant brain areas as well as the neural mechanisms of third-party punishment driven by social norms. In the current study, we provide evidences that support the influences of two types of mechanisms (i.e., negative emotions and self-interest mechanisms) on social norms compliance of third parties at opposite directions. Meanwhile, right dorsolateral prefrontal area (DLPFC) is found to play a crucial role in this process.

In this study, we used transcranial direct current stimulation (tDCS) to investigate whether increasing or decreasing right DLPFC excitability influenced third-party punishment in a dictator game. Following an experimental design of “between-subject (tDCS treatments: anodal, cathodal, sham) × within-subject (cost of punishment treatments: without cost, with cost)”, ninety participants were first randomly assigned to receive anodal, cathodal, or sham stimulation in 15 minutes. They then performed two dictator game tasks as third parties. In Task Ⅰ (without cost) participants did not need to carry any costs for their punishment (none-cost task), while in Task Ⅱ (with cost) they were required to pay for their punishment actions.

The results are given as follows. We first performed repeated measured ANOVA and one-way ANOVA to examine the effect of tDCS treatment (anodal, cathodal and sham) on emotion response. We found a significant main effect of tDCS on emotion response. Meanwhile, post-hoc analysis (SNK) showed that anodal stimulation decreased negative emotions while cathodal stimulation enhanced negative emotions. Second, the results of repeated measured ANOVA and one-way ANOVA showed a significant main effect of tDCS on punishment in the none-cost Task Ⅰ, and post-hoc analysis (SNK) showed that cathodal stimulation significantly increased punishment while the effect of anodal stimulation was insignificant. Third, we also conducted repeated measured ANOVA and one-way ANOVA to test whether the difference of the punishment between the two tasks was affected by tDCS treatments. We found that the main effect of tDCS was significant. Moreover, post-hoc analysis (SNK) showed that the difference of punishment between the two tasks was significantly higher for cathodal stimulation than for sham stimulation, while the difference of punishment between the two tasks for anodal stimulation was insignificant compared to that of sham stimulation.

The present study provides one of the first neural evidences for the role of right DLPFC in third-parties’ social norms compliance. The results indicate that DLPFC, by affecting the processes of negative emotions and self-interest, is an important brain area of social norms compliance. When third parties face violations of social norms, their brains first release negative emotions that drive third parties to punish violators. Further, if third parties need to pay for their compliance with social norms, their rational goals about self-interest weaken negative emotional impulses. Finally, the compliance with social norms depends on the trade-offs between negative emotions and self-interest mechanisms.

social norms; third-party punishment; dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC); transcranial direct current stimulation (tDCS); emotion

10.3724/SP.J.1041.2019.00571

B845; B849: C91

2018-08-10

* 浙江省高校人文社會科學重點研究基地(浙江工商大學工商管理學科) (JYTgs20181107)、國家自然科學基金(71673152)資助。

李建標, E-mail: biaojl@126.com; 郝潔, E-mail: haojie@mail.zjgsu.edu.cn