莆仙戲與弋陽腔的關系辨析

張麗娟

(華僑大學 文學院,福建 泉州 362000)

莆仙戲是用莆仙方言演唱,流行于福建莆田、仙游等共同方言區的地方戲曲,原名興化戲,新中國成立后改名為莆仙戲。莆仙戲歷史悠久,它源于唐、成于宋,盛于明清。因保存有大量古老的傳統劇目,其素有宋元南戲“活化石”“遺響”之稱。明清之際,莆仙戲已發展成熟,《中國大百科全書(戲曲·曲藝)》(1983)中說:“明初,興化雜劇吸收海鹽、余姚、弋陽、昆山諸聲腔的藝術營養,進一步融化、豐富提高,形成興化腔。”莆仙戲發展至明清,長江流域的聲腔系統弋陽腔、昆山腔、海鹽腔以及余姚腔等等都對興化腔的形成產生或多活動的影響。其中,弋陽腔對莆仙戲產生的影響較為深刻,為莆仙戲傳播史的重要內容之一,為莆仙戲成長史的一個重點。

弋陽腔屬于高腔,是以民間為主要棲息地生長的南戲分支,“其節以鼓,其調喧”弋陽腔最大的特色在于演唱方式簡單,干脆利落,極具嘈雜之勢,其亦能用各地方言演唱,明顧啟元《客座贅語》載:“南都萬歷以前,公侯與緒紳及富家,凡有宴會、小集多用散樂……大會則用南戲,其始止二腔。一為弋陽,一為海鹽。弋陽則錯用鄉語,四方土客喜閱之。”凌濛初《譚曲雜札》說“江西弋陽土曲,句調長短,聲音高下,可以隨心入腔,故總不必合調。”鑒于此包容性與隨意性,弋陽腔能夠在明代一時蔚然成風,風行各地,深入民間,逐漸融于各個地方聲腔中,促成各個地方聲腔戲曲的發展,包括莆仙戲,同時也充實著自我的發展。再者,弋陽腔傳奇的劇本,不少改編自宋元南戲,弋陽腔在傳播的過程中,除了舞臺表演、音樂等方面的流傳,也將其自身或者別的來源的劇本帶到五湖四海生根發芽,對莆仙戲產生著一定的影響。

歷來關注到莆仙戲與弋陽腔關系的研究不少,《莆田縣志·莆田戲劇史》(1965)從劇目、音樂和戲神信仰的角度,粗略討論了弋陽腔對莆仙戲的影響。劉念慈在《南戲新證》中將南戲發展劃分為兩大聲腔系統:長江流域聲腔系統和沿海聲腔系統,并做了分門別類的考察。還將湯顯祖所稱的戲神“清源祖師”與仙游曾名“清源縣”做對照,以論證青陽腔、弋陽腔與莆仙戲奉行的戲神同為田公元帥。王輝的碩士學位論文《明代中后期福建建陽刊雜志型戲曲選本研究》中列了詳細的表格,將莆仙戲劇目與建陽刊刻本中所選的弋陽腔傳奇劇目同名或者情節相同的做了對照等。不過這些蛛絲馬跡還不足以系統的闡釋莆仙戲于弋陽腔的關系,因而,本課題對此進行完整的梳理,以結合前人的研究,對莆仙戲的交流史做一補充。

一、戲曲音樂、表演的共同點

(一)鑼鼓樂器的使用

弋陽腔“其節以鼓”,鑼鼓是弋陽腔最重要的樂器,不用絲竹伴奏,所以其效果是“調喧”,便被愛好雅樂的文人士大夫們所不齒,有言“弋陽劣戲,一味鑼鼓了事”。在莆仙戲的樂器中,占有重要地位的當屬鼓與鑼,尤其是鼓,“莆仙戲早期傳統樂器主要是由鼓、廝鑼和篳篥組成,而鼓始終是處于支配和指揮的地位”。莆仙戲的鼓師也是擔任“班長”一職的,是整個戲班的主心骨人物。在莆仙戲中保留有鑼鼓經500套以上,“經就是經典套式和規范”,莆仙戲的曲牌都是在“鼓點的指揮下完成的。”此外莆仙戲中的鑼也是重要的樂器之一,有鑼、沙鑼、云鑼等種類繁多。由于莆仙戲最初的樂器已經含有鑼鼓,所以不能說是受明代弋陽腔的影響,但是從側面來看,正因為莆仙戲與弋陽腔有此共同的用樂習慣,所以才使得弋陽腔得以親近莆仙戲,與莆仙戲產生交流。物以類聚,因此,兩個事物或者人會因為相近的習性走到一起,這是自然規律。更何況戲曲?又《莆田戲劇史》言“莆仙老藝人說‘過去莆仙戲的導演,多是江西師傅。'證之以現在莆仙戲的唱曲說白中,還夾雜保留許多江西音普通話。”由于該資料沒有提供具體劇本中的例子,且編寫年代較為久遠,要想對此條資料做確切的證明已經很難,此處且存有一說作為輔證。

(二)相近的演唱方式

弋陽腔能夠流傳到五湖四海,尤其在地方戲曲中扎根,與其適應草臺演出的演唱方式分不開關系。“弋陽腔的唱念特點是聲音高大、響亮、粗狂、豪放。”在福建的諸多劇種中,與此唱念相似的,莆仙戲是其中之一。

莆仙戲與弋陽腔都是流傳于民間為主,往往是在空曠場地上搭臺演出,臺下看戲者也素質一般,人聲鼎沸,又一般戲曲娛神,戲臺多在廟前,演戲多為慶神節日,廟里各種慶祝活動,道士做法等,豈止熱鬧。在沒有擴音器等電子設備的年代,唱戲全靠演員吼出來,所以在嗓音上便缺少柔軟的美感。乃至于現今有了電子設備的協助,莆仙戲演員的唱念還是比較尖刻洪亮的。該唱念特征與弋陽腔的聲音“高大、響亮、粗狂、豪放”異曲同工。由此,在這兩個劇種中,都保留了南戲中的“合”唱,即后臺幫腔,既為了造勢也是出于演出場合的需要。并且在此外為了服務于文化水平一般的觀眾,滿足觀眾不喜歡拖拉長調的演唱,莆仙戲和弋陽腔中都頗有滾唱特色,這需要結合劇本的分析來進一步說明。

“‘滾調'是明萬歷年間出現的徽、池諸腔和弋陽腔中的一種新的曲文組織形式,”穿插于曲牌中或獨立于曲牌之外。“滾調的作用在于對艱澀難懂的唱詞進行解釋,信息量大,節奏快。”滾調并不是弋陽腔獨有的,更不是弋陽腔的創造,馬華祥言:“以往把【滾調】當作弋陽腔傳奇的標志絕對是一種錯誤。”而朱萬曙則通過現存史料記載的考察,近一步指出【滾調】的記載順序“正是余姚在先,青陽其次,弋陽最末。”且青陽腔較好的發展了滾調這一特色。所以弋陽腔與滾調的關系,不是絕對的。但是“弋陽腔吸收【滾調】之后,晚明以后,流傳各地,“【滾調】隨著聲腔一同被帶到各個聲腔劇種中,這應當如京腔之于北京一樣,是可以確信的事實。”

從劇本來看,歷來研究莆仙戲的學者,頗多誤認為莆仙戲劇本中的【滾】即為弋陽腔(青陽腔)的滾唱,且本人之前發表的一文《莆仙戲傳播路徑新考》也誤解了莆仙戲的【滾】為滾調,然此處二者原無法相提并論,在此也為本人的錯誤同做更正。在莆仙戲的劇本中存有的【滾】并不是滾調,而是曲牌,為表達哭腔所使用的。為此咨詢了現莆仙大劇院的樂隊組長吳國青,明確解答莆仙戲的【滾】不是滾調。

但莆仙戲在唱腔上仍有受到滾調的影響,詹麗琴《論福建莆仙戲唱腔與念白的藝術特色》:“在高聲區演唱時運用了一定的假聲,尤其在大題曲牌拖腔的演唱,借鑒弋陽腔采用幫腔和滾唱的形式及京劇的演唱方法聲帶振動頻率快,聲帶拉緊張力較強,聲帶在拉緊的狀態下做邊緣振動,這種聲音不同于真聲,它具有明亮甜美、細膩委婉、清脆流暢的特點,這也是莆仙戲最迷人的原因之一。”這種說法吳國青給出解釋“中國劇種之多,方言不同,可能叫法不同”,在1965年《莆田戲劇史》中有一小節關于莆仙戲與弋陽腔的關系,其中關于【滾調】的說法:“莆仙戲和弋陽腔一樣,在唱曲后常用賓白補敘情節,且在曲中曲尾常常夾唱‘滾'調,如‘吊喪'劇目中的‘駐云飛'‘上小樓'‘叨叨令'等都有夾唱‘滾'調;又如‘姜孟道'劇目中,在‘駐云飛'曲后,摸燈蛾”曲前,都捍上整曲的‘滾'調。”以此再次咨詢吳國青先生,得到他的認可,這幾支曲尾確實和【滾調】頗為相像。筆者又從《莆仙戲傳統劇目叢書第二十一卷 音樂曲牌(二)中抽出[吊喪]中“上小樓”“駐云飛”如:

“見這話”《吊喪》祝英臺(正旦)唱:

【上小樓】(快速)見這話傷心無奈,(見這話傷心無奈),都懷念(都懷念)青云有待!一時間赴玉樓(一時間赴玉樓)損金屋一段良緣似之落葉蟬衰!想三年都似夢,(想三年都似夢),日同游夜同臥,同奴多少恩愛,誰料兄奴今旦日,(誰料想今旦日),辜里!舍得拋棄祝英臺。“爹姐二人”《吊喪》祝英臺(正旦)唱:

【駐云飛】(稍快)爹姐二人容兒再三(容兒再三)來稟明,英臺與山伯,勝似魚水情。(注:小字)白:……有何不可!嗏!一生共一死,此時方見交情。若還佈去(若還佈去)忘恩共背義。(忘恩共背義)。奴奴心何忍!

以上選錄若干曲子提供給了研究弋陽腔的專家馬華祥做了一番鑒定,最后得到證實,確為【滾調】,并猜測括號里的字體底本應是小字黑體沒有括弧的,只可惜編寫該卷的莆仙戲著名音樂家謝寶燊已經仙逝,否則對我們了解莆仙戲與【滾調】的關系將有極大的幫助。

由上可知,【滾調】用來對艱澀難懂的唱詞進行解釋,信息量大,節奏快,與普通戲曲纏綿婉轉的唱法相比,是一種快速的演唱方式,能在短時間通過快速的語調將所表達的大容量信息流暢的傳達給觀眾,為戲曲演出的時間和觀眾(以民間百姓為主)看戲的習慣所服務。而莆仙戲與弋陽腔的演出形式以草臺演出為主,且服務于民間百姓,所以滾調的唱法是很容易吸收的。只是【滾調】以各地的方言演唱,歷史久遠,“滾”的唱法已經融入到莆仙戲的唱腔中了,現今藝人難以追溯最初莆仙戲的滾唱是否受到過弋陽腔的具體影響,也漸漸不去注意了。

莆仙戲與青陽腔也稍有關系,在福建麻沙產出的刻本《新刊京板青陽時調詞林一枝》、“徽池雅調”等都極有可能流入鄰近的莆仙一帶,趙景深在對青陽腔刻本的研究中認為莆仙戲值得注意且“莆仙這里‘張果老種瓜'也有‘青歌',當也是青陽腔。”所以,莆仙中的滾調也可能是青陽腔傳來的。通過【滾調】可以判斷莆仙戲與弋陽腔、青陽腔都有關系,但年代的久遠,這種唱法已經融于莆仙戲的血肉之中了,無法具體分離出何時何地哪一部分滾調是從哪個聲腔中吸收過來的,不必苛求過甚。

二、莆仙戲與弋陽腔劇目的比較

莆仙戲與弋陽腔的交流,主要體現于戲曲劇目的吸收上。

(一)弋陽腔劇目傳入莆田

莆仙戲中存有大量弋陽腔傳奇改本,前人已經做了大量的統計,“莆仙戲與弋陽腔同名的劇目有‘秋胡'‘朱弁'‘商輅'……等106個。其中‘商輅'等七個劇目,經過核對劇本,發現它是從明代弋陽腔劇本改編過來的。”至于核對的過程卻未見呈現,由于本書成于1965年,至今尚遠,當初的核對工作已無法詳知。又參考《莆仙戲史論》《南戲新證》《莆仙戲與宋元南戲、明清傳奇的相關考證,其中來自弋陽腔傳統劇目的,有《高文舉》(《高文舉珍珠記》)(紅括號內為弋陽腔劇名, 下同)、《何文秀》(《何文秀玉釵記》)、《紅拂私奔》(《紅拂記》)、《李彥貴》(《賣水記》)、《潘葛》(《蘇英皇后鸚鵡記》)、《洛陽橋》(《四美記》)等,《明代中后期福建建陽刊雜志型戲曲選本研究》附錄二有:關于福建地方戲劇目與此類弋陽腔選本的比較,其中比對了43個劇目,莆仙戲中存有相同的38個。足以反映莆仙戲中或多或少吸收著建陽刊印的戲曲選本。

福建麻沙建陽刻坊在宋代已經十分興盛,建陽刻書業一般是家族式的繼承,在明代中后期刻書家族達到193家,劉氏為其中之一。建陽麻沙的劉氏家族與泉州橋南村的劉氏有著密切關系。《八閩掌故大全》中提到劉氏,說入閩劉氏屬彭城劉氏、中山靖王之后。泉州橋南村劉氏這一支為彭城之后,先遷于南平麻沙。南平劉家寨劉氏祠堂里有兩副對聯:一是“前承五忠后繼八賢,源出彭城派衍麻沙。”說的是彭城劉氏之后,入閩初在建陽麻沙。無獨有偶,我們還發現在泉州橋南村劉氏家廟里也保留著一副對聯:“子姓徙于欄芝山洛水瓜瓞綿綿,淵源來自夫里麻沙衣冠濟濟”,正與上面南平劉氏的對聯銜接起來,可知橋南劉氏為彭城之后,且源于麻沙。那么明代泉州橋南劉氏遷到泉州,世代簪纓,身為官宦人家,自有演戲之娛,他們在遷移之時很可能把麻沙的戲曲刻本帶到泉州橋南村。此外,麻沙劉氏也是刻書家族,研究稱建陽刻書以“余氏成為刻書數量最大的書坊”,此后劉氏也位列于前,在萬歷年間,書林劉齡甫與阮祥宇合刊《梨園會選古今傳奇滾調新詞樂府萬象新前后二集》八卷,收錄為《海外孤本晚明戲劇選集三種》,為劉氏坊刻外來聲腔戲曲劇本的有力證明,可旁證劉氏家族在明代時擁有外來聲腔的戲曲劇本。

此外,橋南村宗祠劉氏家廟始建于明代,而蔡襄祠也建在橋南村,離劉氏宗祠不過百米。在蔡襄生辰之日,每年蔡氏后人都會去祭祀蔡襄,請戲演出。這中間仙游蔡氏后人請莆仙戲藝人過來演出的話,劉氏便有可能來此觀戲時拿出劇本給藝人看,進行點戲,或者是藝人求賜,進行演藝交流的。據現在管理蔡襄祠的工作人員提供的信息是現在莆田仙游的蔡氏后人仍然會請戲慶祝蔡襄誕辰,但多是高甲戲,由于年代久遠,現今人們可能圖方便,就地請戲也不足為奇。但鑒于劇本的流動性極大,所以此處只做一個推想,供學界有興趣者再做探究。

(二)比對文林閣本《珍珠記》與莆仙戲《高文舉》

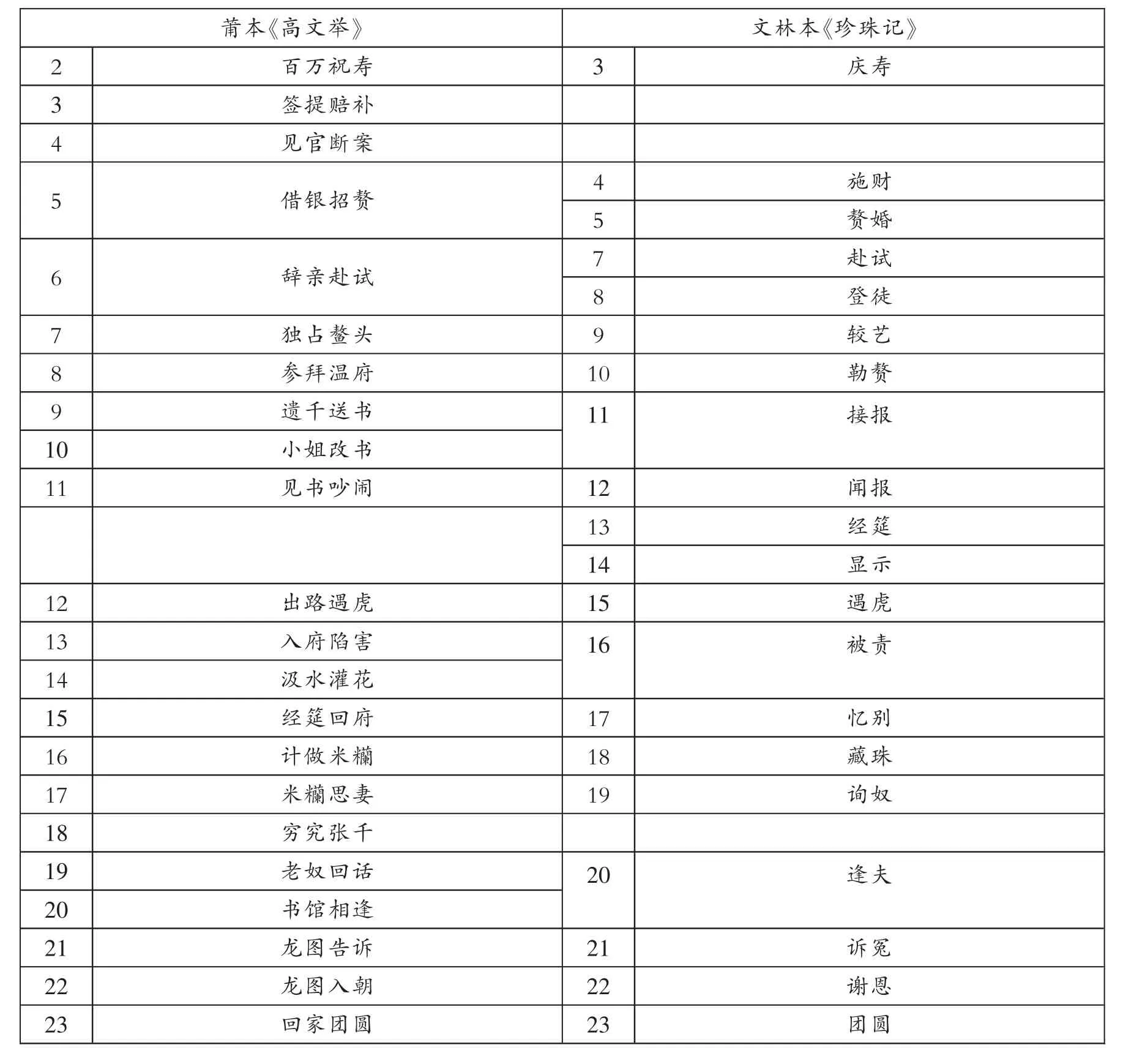

《古本戲劇劇目提要》收入的文林閣本《珍珠記》,條目明確“今本為弋陽腔劇本,是民間戲曲作家據南戲《高文舉》改編的。”莆本《高文舉》祖本也是南戲《高文舉》,所以選其比對,可論證弋陽腔與莆仙戲的關系。莆本《高文舉》與弋陽腔傳奇《高文舉珍珠記》整體劇情基本相同,講述高文舉為王員外所助并入贅,因科舉得中狀元被溫丞相逼贅,前妻王玉貞(文林閣本做金真)前往溫府受到現任溫小姐的迫害,最后訴冤包拯,獲救團圓的故事。在出目上,莆本和文林本都是23出,具體情節除了少量出入,大體一致,而梨園本出目有所遺失,但不影響整體劇情,情節上與前二本相差較大。列表如下:

莆本《高文舉》1文舉首出文林本《珍珠記》1開場2自嘆

莆本《高文舉》 文林本《珍珠記》3慶壽2 3 4 5 6施財5贅婚7赴試8登徒7獨占鰲頭 9 較藝8參拜溫府 10 勒贅4百萬祝壽簽提賠補見官斷案借銀招贅辭親赴試9遺千送書 11 接報10 小姐改書11 見書吵鬧 12 聞報13 經筵14 顯示12 出路遇虎 15 遇虎13 入府陷害 16 被責14 汲水灌花15 經筵回府 17 憶別16 計做米糷 18 藏珠17 米糷思妻 19 詢奴18 窮究張千19 老奴回話 20 逢夫20 書館相逢21 龍圖告訴 21 訴冤22 龍圖入朝 22 謝恩23 回家團圓 23 團圓

莆仙戲存在“首出末”的形式,但是在今整理的劇本中基本呈現“頭出生”,其實這與南戲副末開場并不矛盾,早期生與末為一類,“生的名目初見于南戲,泛指劇種男主角,其含義與北雜劇的正末相當。”在南曲系統中,生逐漸分化,其中末就是它的一個分支。所以莆仙戲“頭出生”與南戲或者明傳奇副末開場是一個意思,再者,莆仙戲在實際演出中,觀眾來場時間參差不齊,為了穩住先來的觀眾,會有“三通鑼鼓”,唱“思娘家”,彩棚后“頭出末”等開場形式,頭出末下場后,戲才開始。而這前面是短劇,不是全本戲。在至今整理的劇本中,其結構與寫法中是沒有“開場”或“家門大意”的,因為已屬于演出排場中了,劇本上便只有“頭出生”的記載。因此,文林本《珍珠記》與莆本《高文舉》同為頭出生,高文舉上場、念詩并自報家門,感嘆時運不濟,功業未成。

開場過后便是王百萬祝壽事件。兩本同樣是王百萬自報家門,再引出夫人小家等人物。而下,劇目開始有所出入,莆本多了〔簽提賠補〕〔見官斷案〕兩出,用以交代高文舉求助王百萬的前因,文林本卻簡寫了。但這兩出,為高文舉入贅做了鋪墊,描述高文舉的落魄之狀,方能體現他不到萬不得已不會屈就自身的。而總體上,文林本《珍珠記》篇幅更大,如〔講學〕〔登徒〕〔較藝〕〔經筵〕〔顯示〕〔謝恩〕等出是莆本《高文舉》所沒有的,在莆本《高文舉》中有只言片語交代這些內容,莆本《高文舉》第十五出命名為〔經筵回府〕,在第十三出〔入府陷害〕中也有點到經筵之事:

(姐)〔風入松〕:府堂寂寞冷冰冰,乘龍佳婿來回音。即授經筵翻高坐,朝廷寵愛恩非輕……

還有莆本《高文舉》[龍圖告訴]一出和文林本《珍珠記》[訴冤]一出都是包拯對高文舉的質問,后者包拯與高文舉的對話中,包拯舉了路途經歷和兩個無關案件,最后才點到高文舉之事,這些情節并沒有起到拋磚引玉的作用,因此莆本《高文舉》疑將其刪去不無道理。諸如此類多處可見,應是在演出中逐漸增刪而改的。總體上莆本《高文舉》比文林本《珍珠記》情節簡單,時間以及劇情發展上更加貼近舞臺表演。

在曲文、念白上有多處一致。如交代高文舉的生辰,二本都是“庚年卯月酉日子時生”。又丞相勒贅這一出,丞相言“富易交貴易妻,此乃是人情乎”,高文舉回:“貧賤之交不可忘,糟糠之妻不下堂,停妻娶妻恐畏違例。”兩本曲詞一致。再如高文舉辭親赴試一出,二本極像,莆本《高文舉》:

(員)賢甥嚇,瓦因無男嗣,招你為贅意圖百年之計,且家道殷厚同享田園之樂,何須求功名?伓使去嚇。

(生)嚇!童嚇,行李挑轉來,伓去。

(旦)童嚇,行李挑先行,官人仔隨后就來。文林本《珍珠記》:

(外夫云)賢壻我當初止無男,將小女相招你,圖箇養老之計。況我家財巨萬,你享些田園之樂到不好?去來箇什么功名?不要去。

(生起應長吁介)

(向內云)呌學里齋夫把我的行李挑回來,不要搬上船去。

(旦作止介云)那齋夫,只管挑上船去。高相公少刻就來。王百萬夫婦不允許高文舉去赴試,怕讀書人中狀元負心再娶,而王玉貞卻選擇支持丈夫實踐讀書人志向,其父母不放心,下文又有讓高文舉當堂發誓,這些唱段曲詞莆本基本保留下來,與文林本極為相似。另有高文舉寄往洛陽的信,二本都用了曲牌【一封書】

莆本《高文舉》:

【一封書】高文舉百拜岳翁岳母妻室,前離膝下到帝京,一舉成名中狀元,恃強溫相苦結緣,專寫家書付與張千,特到洛陽搬取家眷。草草不恭,臺炤不宜。文林本《珍珠記》:

【一封書】(生)高文舉上言岳翁岳母妻室,前離膝下到帝輦,一舉魁名中狀元,尀耐朝中溫丞相,把女相招苦結緣,寫家書付張千,草草不恭臺炤不宜。

書信內容一致,且在下文圍繞此書信展開溫小姐改信,王家責問并打了張千一番導致其憤恨,搬弄是非,挑撥離間,促成溫小姐迫害王玉貞的故事發展,基本上沒有出入,在具體的曲詞上也有多處相似,足見二本淵源之深。

馬建華對莆本《高文舉》與文林本《珍珠記》做了細致比較,考證二本在出目、文本細節上的差異,認為“莆抄本《高文舉》不是改編于文林閣本《珍珠記》”,但不否認二本具有同宗的淵源。在多出和缺失的出目中,莆本保留了“五馬”一詞為宋代知州別稱,莆本《窮究張千》一出對張千的問責也是有所淵源等,以斷定莆本為南戲遺存,得出莆本《高文舉》與文林本《珍珠記》“兩劇場面、情節框架相同,但某些細節不同。相同者說明兩者走同一戲路,而從不同細節的比較中可以看出莆仙戲保留南戲的某些原貌”。本文的比對則側重剖析二本的相同之處,莆本與文林本可能不存在單方面傳承關系,但是屬于同一戲路。在為舞臺演出服務時,觀眾不同,演出內容也會有相應改編,文林本《珍珠記》[較藝]一出中有對福建人話語不清的笑談:

(丑云)請肥肉

(外云)這秀才語話不清

(丑云)是福建

稱福建秀才為“丑”,在科場表現出來的丑態來反襯高文舉的真才實學,明顯是貶低之意。這里莆本《高文舉》畢竟是為福建的莆田人服務的,將此刪掉在情理之中,且不影響整體劇情。

所以南戲《高文舉》的流傳中,有各種因素的影響使傳本產生差異,而主體情節發展的一致,則是莆本和文林本同源的最有力證明。這是基于劇本存在書面文學的特性,被寫定的文本有其相應的穩定性,在流傳中保存下來的主體情節和細枝末節,成為日后印證戲曲傳播的證據。

(三)莆仙戲《姜詩》與弋陽腔選本的比較

姜詩夫婦的故事最早見于《后漢書·列女傳》,歷代廣泛流傳,并且在元代時被列為“二十四孝”之一,明代有傳奇《姜詩》《躍鯉記》等流傳,多個聲腔戲曲演繹著該劇本。莆仙戲中存有《姜詩》《安安送米》與該故事體系為同一系列。莆仙戲《姜詩》僅有兩出,疑為不全,前人多認為第一出《蘆林相會》(以下稱莆本)與《風月錦囊》中的《蘆林相會》(以下稱錦本)有關系。《莆仙戲史論》中對比兩個劇本,認為“莆仙戲《姜詩》的【香遍滿】【降黃龍】【尾聲】與《風月錦囊》所選的《蘆林相會》的【三棒鼓】【降黃龍】【尾聲】唱詞上極其相似。”但是從故事情節來看,會發現兩本還是有很多差異較大的地方,比如,在莆仙戲《姜詩》中有夫妻間對峙時重點提到“三不孝”之事,在這番對話中,二人的感情矛盾以及各自的性格表現的淋漓盡致,在錦本中卻絲毫沒有提及,自然情節上少了些戲劇性。

在另一個弋陽腔本子,《怡春錦》本“弋陽雅調數集”中有《躍鯉記》“詰妻”(以下稱怡春本)一出,其與錦本《蘆林相會》及其相似,多數唱詞如出一轍,如開頭龐氏唱詞:

錦本:“【三棒鼓】(旦)蘆林驚起雁[鴻](鵝)飛,手拿蘆柴行步遲。拾起這一枝,撿起那一枝。誰在此?休步入,好似姜郎模樣兒。”

怡春本:“【古普賢】蘆林驚起雁鵝飛,只為無柴。到這里撿起那一枝,拾取這一枝。(看介)呀。誰到此。休步入。遠觀一漢子。好似姜郎模樣兒。”

之后生的反應,錦本為:“(生)娘親久病少良醫,問卜求神望指迷。步入柳蔭,提過小溪,遠觀一女子,手把蘆柴無措置,好似三娘龐氏妻。”

怡春本是:“【前腔】(生上)娘親有病少良醫,問卜求神到這里。轉過了小溪。行過了柳堤。(看介)遠觀一婦人,手抱蘆柴,他慌無措置。好似三娘龐氏妻。”

從這兩段唱詞可見怡春本年代較后,且為折子戲的原因,在唱詞上進行了相應的擴充,而且是比較淺白的,同時在里面出現的科介提示語也表明其為舞臺演出本。在《風月錦囊考釋》中,孫崇濤將錦本與《群英類選》“諸腔”卷二所選的《躍鯉記·盧林相會》進行幾折相應曲調的對比,種種跡象表明“錦本或即‘諸腔'本的祖本。”現在看來,怡春本里所選的弋陽腔雅調劇目也可追溯于此。

從這一折的主體情節來看,姜詩與龐氏在蘆林相遇,三個本子都寫到了當時的環境,蘆林里起了一陣雁鳥飛,龐氏為了給婆婆熬魚湯到此來撿樹枝,龐氏先看到似乎姜詩的男子,但姜詩看到龐氏時以為可以裝作沒看到似的想躲開。可這時錦本生的表現是簡單的想躲開:“遠遠望見一個婦人好似我三娘[子](不),待我整冠過去便了。”在怡春本和莆本里面都是借用扇子擋臉來躲開龐氏,且在潮劇《蘆林會》中也是。并且被龐氏認出時,二本都進行了夫妻間的對話:怡春本:“(旦)姜郎那里去,這等走的緊”。(生)“有事去得緊。”(旦)“夫妻家。相叫一聲。何妨。”(生揖),(旦)婆婆病體如何。 ”

莆本:“(旦)云云。(下注自由發揮之意)(生白)兼是奴,我伓哉是誰逃只處嚇。(旦白)明知是奴,故意討扇遮過去要緊,比論容奴只處看算一甲。”然后在對嘴兩句旦問起“姐病好未?”

接著兩本中龐氏都在問候完婆婆,再問候姜詩,再問兒子安安的近況。細看莆本的臺詞還是比較淺顯的,使用了莆仙方言的同時,也將原本簡潔的對話擴展的俚俗有趣。再下面,兩本的劇情與錦本就有較大的出入了,對話進入龐氏質問姜詩,為何自己會冠上不孝的名目,要被趕出家門。怡春本中姜詩答復其有三不孝,一是私買衣穿,二是私下飲食,三是在后園搭起三層高臺詛咒婆婆。莆本雖然沒有明確說起三不孝,并且龐氏對前兩個不孝罪名進行辯論時都處于下風,唯獨第三個不孝之罪,龐氏據理力爭,且要求和婆婆當面對質。那么,在莆本里面,則是龐氏讓姜詩說出哪樣不孝,姜詩的回答是:“論奴不孝罪句逝(句逝:下注為莆仙方言夠多的意思)。”接著就爭論龐氏在后花園搭臺之事。莆本在此直接進行了情節的處理,省略得當。并且,在后花園搭臺事件之后,二本中姜詩都再次提及龐氏不給婆婆打口江水喝的事件。對此,又進行了一場爭論。所以前面“三不孝”顯然就概括的不夠,莆本用“夠多”來處理,自然避免了這一個問題。關于龐氏在后花園搭起三層高臺,焚香咒罵婆婆之事,龐氏問姜詩后花園墻高,回答的高度二本不一,莆本言七尺,怡春本言五尺,但都比壘起的九尺高臺矮便問題不大,而后龐氏質問姜詩,婆婆看到時為何不當面揭發,二本都按此路數,使得姜詩一時語塞,只得再提及龐氏不給婆婆打江水喝之事。下面的情節有姜詩疑惑龐氏大清早出門緣由,龐氏告知撿柴為婆婆熬魚湯,姜詩知道后既被感動,又怕說服不了自己的母親,遂沒有和好。在對話中,龐氏無顏回娘家,而后姜詩又有勸其改嫁等等,最后此次會面的結果,“夫妻本是同林鳥,大限臨頭各自飛。”莆本由旦說出,而怡春本以合唱收尾,兩本基本相似。諸如此類,且不加細說,短短一折中,相似程度已過半。

由此,可以推測莆本《蘆林相會》這一題材劇本明顯受到了萬歷本《風月錦囊》和崇禎年間《怡春錦》本的影響,且有可能是先后的影響,劇本在流行過程中免不了因為地域和時間的關系產生變動,并且會有后來者居上的一面,即隨著自身需要的選擇,后來再接收的東西會慢慢覆蓋甚至取代原先的,所以莆本中沉淀著錦本的遺跡已為不多,但是和怡春本比起來,相似處更甚。而不管怎樣,這兩個本子都是弋陽腔的劇本,因此,足以證明莆仙戲在其發展過程中,不斷地接收弋陽腔劇目及其本子的養分以充實自我。

從弋陽腔流傳的區域到劇種中戲曲演出的表現以及莆仙戲劇目與弋陽腔劇目的比較諸個方面來看,弋陽腔對莆仙戲產生的影響可謂深厚。莆仙戲與弋陽腔的關系建立在人口流通的遷移背景之下,弋陽腔的流動通過便利的水陸交通,由社會上各相關階層、職業的人員帶動,傳進莆仙一帶,二者相近而相識,相識又相知,而論相互影響的程度,弋陽腔自然居上,這主要是鑒于早期莆仙戲的原創劇本較少,在其發展上屬于較為保守的地方戲曲,遺留南戲的沉淀較多,這些東西弋陽腔不乏,而弋陽腔作為一個開放的劇種,在莆仙戲身上能動的留下其優秀的影響,則成為戲劇史上的美妙邂逅。

注釋:

[1]中國大百科全書總編輯委員會編:《中國大百科全書(戲曲·曲藝)》,北京:中國大百科全書出版社,1983年,第279頁。

[2]程炳達、王衛民:《中國歷代曲論釋評》,北京:北京民族出版社,2000年,第146頁。

[3]顧起元:《客座贅語》,北京:中華書局,1987年,第303頁。

[4]陳多、葉長海:《中國歷代劇論選注》,長沙:湖南文藝出版社,1987年,第218頁。

[5][11][22][25][33]莆田縣志編集委員會編:《莆田縣志·莆田戲劇史(草稿)第三次修改本》,莆田:莆田縣志編集委員會,1965年,第32頁,第31頁,第31頁。

[6][27]劉念慈:《南戲新證》,北京:文化藝術出版社,2014 年,第 96~111 頁。

[7][29][31]王輝:《明代中后期福建建陽刊雜志型戲曲選本研究》,杭州:浙江師范大學,2012年。

[8]黃霖、韓同文選注:《中國歷代小說論著選》,南昌:江西人民出版社,1990年,第251頁。

[9]呂品、王評章主編:蔡維希校注:《莆仙戲傳統劇目業書·鑼鼓經》,北京:中國戲劇出版社,2008年,第2頁。

[10呂品、王評章主編,蔡維希校注:《莆仙戲傳統劇目業書·鑼鼓經》,第1~2頁。

[12][15]馬華祥:《弋陽腔傳奇演出史》,北京:中國社會科學出版社,2012年,第42頁,第69頁。

[13]朱萬曙:《明清戲曲論稿》,合肥:安徽大學出版社,2008年,第240頁。

[14]于2018年3月9日與馬華祥老師在華僑大學泉州校區祖杭樓交談所得;馬華祥,男,華僑大學文學院教授。

[16][17]朱萬曙:《明清戲曲論稿》,合肥:安徽大學出版社,2008年,第227頁,第254頁。

[18]張麗娟、駱婧:《莆仙戲傳播路徑新考》,《閩臺文化研究》2017年第3期。

[19]2018年3~4月多次通過微信向吳國青老師咨詢;吳國青,男,現福建省莆仙大劇院樂隊組長。

[20]詹麗琴:《論福建莆仙戲唱腔與念白的藝術特色》,首都師范大學碩士學位論文,2007年。

[21]3月14日與吳國青先生的微信對話記錄。

[23]謝寶燊:《莆仙戲傳統劇目業書·音樂曲牌》,北京:中國戲劇出版社,2008 年,第 867~877,973~974,978~979 頁。

[24]趙景深:《明代青陽腔刻本的新發現》,《復旦大學學報》1956年第1期。

[26]鄭尚憲、王評章主編:《莆仙戲史論上卷》,北京:中國戲劇出版社,2006年,第114頁。

[28]馬建華:《莆仙戲與宋元南戲、明清傳奇》,北京:中國戲劇出版社,2004年,第566~567頁。

[30]陳建才主編:《八閩掌故大全·姓氏篇》,福州:福建教育出版社,1994年,第63~64頁。

[32]李修生主編:《古本戲曲劇目提要》,北京:文化藝術出版社,1997年,第252頁。

[33]馬建華:《莆仙戲與宋元南戲、明清傳奇》,第333頁。

[32]中國大百科全書總編輯委員會編:《中《中國大百科全書戲劇卷》,第351頁。

[33]呂品、王評章主編:《莆仙戲傳統劇目業書第四卷》,北京:中國戲劇出版社,2013年,第37頁。

[34][35][37]古本戲曲叢刊編委會編:《古本戲曲業刊二集·高文舉珍珠記》,北京:商務印書館,1954年,第10頁。

[36][38][40]古本戲曲叢刊編委會編:《古本戲曲業刊二集·高文舉珍珠記》,第24頁。

[39]馬建華:《莆仙戲與宋元南戲、明清傳奇,第320頁。

[41]鄭尚憲、王評章主編:《莆仙戲史論上卷》,第263頁。

[42]沖和居士輯,王秋桂主編:《善本戲曲業刊·怡春錦》,臺北:臺灣學生書局,1984年。

[43]孫崇濤、黃仕忠箋校:《風月錦囊校箋》,北京:中華書局,2007年,第515頁。

[44]沖和居士輯,王秋桂主編:《善本戲曲業刊·怡春錦》,第878頁。

[45]孫崇濤、黃仕忠箋校:《風月錦囊校箋》,第516頁。

[46]沖和居士輯,王秋桂主編:《善本戲曲業刊·怡春錦》,第878頁

[47]孫崇濤:《風月錦囊考釋》,北京:中華書局,2000年,第117頁。

[48]孫崇濤、黃仕忠箋校《風月錦囊校箋》,第516頁。

[49]“緊”,原影印本模糊,此處參照《風月錦囊》認為“緊”字。

[50]沖和居士輯,王秋桂主編:《善本戲曲業刊·怡春錦》,第878~879頁。