海洋史視野下的清代前期福建糧食供給問題

蘇惠蘋

(閩南師范大學 閩南文化研究院,福建 漳州 363000)

從北宋中后期開始,福建就因人多地少而成為糧食產量嚴重不足的地區。明中葉以后,沿海地區福州、興化、泉州、漳州四府的缺糧問題更加明顯。伴隨著海洋貿易日益發展帶來的經濟繁榮,以及海外作物引進等多方面因素的相互作用,沿海地區老百姓的衣食壓力一定程度上得以緩解。然而入清之后,福建糧食供給問題隨著全國糧食問題的緊張而日益嚴重。關于清代前期福建糧食的供需情況,學術界已經有了一些研究成果。經過梳理,我們可以看到清代官府為解決這一問題而經略海洋的努力。本文在此基礎上,進一步分析地方士紳、海商在官府政策導向下的因應之策,由此可見在清代中國的海洋發展歷程中,官方和民間力量是如何推動海洋政策的演變,甚至海商以民間力量走出了一條自己的海洋發展之路。

一、東南沿海省份米谷海運入閩

由于福建地區山多地少,特別是沿海府縣,地近海濱,農業生產受自然條件的影響較大,故糧食供給問題較為緊張。康熙五十四年(1715),漳州發生饑荒,當時知府魏荔彤曾命令家人前往江蘇買米斛,航海而至,有效地緩解了漳州人民的燃眉之急:

魏荔彤,字念庭,直隸柏鄉貢生,大學士魏文毅裔介季子,康熙四十九年任。歲饑,令家人買江蘇米萬斛航海達,漳民不乏食。

事后,漳州南靖縣人莊亨陽作《魏念庭太守去思碑記》以記之:“歲乙未,漳民艱食,公令家人糴江蘇米萬斛,航海達漳,民用不困,公之賜也。”

乾隆年間,在遭受風旱之災的一些年份,清政府特別針對性地制定了“截留漕糧海運至閩平糶”的相關政策以緩解福建民食之憂。如乾隆三年(1738)十二月初六日,福建按察使倫達禮請求放寬海禁運米入閩貿易。倫達禮認為,福建地方山多地少,上游延、建、邵、汀諸郡所產米谷僅供民食,而下游福、興、泉、漳等處,產米無多,雖有臺谷接濟,又常常不敷民食。如果偶遇風旱之災的話,民食就無著落,而政府的“截漕賑糶”之策一定程度上解決了民食之憂。故而倫達禮建議以海路通商貿易來解決福建民食問題。再如乾隆四年(1739)十一月,在江蘇巡撫的上奏和戶部官員的討論之后,認為:“江蘇半系濱海之區,在在皆有出海之口,洋禁一開,徒滋接濟外洋弊端。且江蘇戶口日繁,搬米過多,價易昂長。惟有查照江浙采買江廣米谷之例,閩省如遇歉收,即探聽江浙米價,委員采買。倘官買之米不敷,亦聽閩省招商,并多撥官兵押送,其出口進口仍驗給照票放行,亦止許出上海一口,其余概不得開放。”

這樣的主張得到了乾隆皇帝的認同,但是同時也下令福建地方的督撫官員就這一事件展開相關調查。乾隆五年(1740)二月十三日,閩浙總督德沛就“密議招商從海運米入閩”一事作了回復。從奏折中,我們看到了包括德沛在內的沿海各省的封疆大吏在這一問題上協商之后的總體看法。誠然,福建的糧食問題固然緊要,但是,從沿海各省的利益攸關來看,招商從海上運米入閩無疑關系到沿海省份。因此,德沛在奏折中才會這樣說到:

臣不敢因現任閩疆而置他省民生于膜外也。惟是偏災歉歲,難保必無損益變通,原宜預計。請嗣后閩省偶遇荒歉,照依江浙采買江廣米谷之例,探訪江浙等省豐收,即一面奏請、一面動項,遴委丞卒守千員弁,赴米賤省分采買,由海運回閩,相機濟用。既有員弁督率,足資彈壓,則越販透運之弊,無庸稽查,而拯濟歉歲,更覺簡易便捷矣。

由此可知,福建糧食問題需要依靠沿海幾省的協濟和幫助,而福建商人的貿易網絡也已經遍及沿海省份的各大口岸,因此福建官員才會提出招商從海上運米入閩的辦法來解民食之憂。

在遭受自然災害的特殊年份,清政府制定了“截留漕糧海運至閩平糶”的政策,其出發點原是為了“鄰邦協濟”,但在政策的具體執行過程中,也出現了一些商民利用這一時機,泛海前來購米,而“閩海屆在東南,遍通番界,一出上海乍浦等口,順風揚帆,茫茫大海,島嶼星羅,何從細察”“尤慮載至福建糶賣者轉少,而載至別島接濟奸人者反多”,因此,原本要運至福建沿海的米谷未能發揮作用,福、興、漳、泉四府的米價仍然保持較貴的水平。故乾隆八年(1743)六月十三日,御史沈廷芳上疏中央政府,為陳禁米粟出洋之源設立勸懲以重民食。

乾隆九年(1744)三月,福建巡撫周學健上疏,言及“閩省環山背海,地窄人稠,民食未能充裕,專借海運流通接濟”。六月初二日,兩江總督尹繼善上疏《為請仍嚴海運之禁以保江省民食事》,其中談到:

是閩省偶值歉歲,委員赴米賤省份采買,業經定有章程,不必更為招商販運之議,仰懇圣恩,俯念江省米谷原無多余,海販實滋弊混,準令閩省仍循舊例。如遇歉收米貴之年,采訪鄰近省份,凡系豐收價平之處,不拘江浙、江廣等省,即委員采買,運閩濟用。毋庸招商販運,則米谷仍可流通,兩省民人均免乏食之虞,而海疆永享謐寧之福矣。

由此可見,福建地方官員曾經提出了招商從海上販運米糧入閩之議,希望能緩解民食之憂。然而,由于這一問題亦牽涉到沿海其他省份的利益,加上船只一旦出洋,便有很多不可預測之事,故沿海各省的封疆大吏亦不敢擅言,而僅僅在福建偶遇荒災的時候,才能依照江浙采買廣米之例,并且沿途有官兵監督護送,以資彈壓,以杜越販透運之弊。

二、臺米內運

在閩臺對渡貿易的過程中,清政府為了解決內地的兵糧問題,制定了臺運的相關政策。關于臺運,道光年間編修的《廈門志》有這樣的說明:

臺灣,內地一大倉儲也。當其初辟,地氣滋厚,為從古未經開墾之土,三熟、四熟不齊,泉、漳、粵三地民人開墾之,賦其谷曰正供,備內地兵糈。然大海非船不載,商船赴臺貿易者,照梁頭分船之大小,配運內地各廳縣兵谷、兵米,曰臺運。

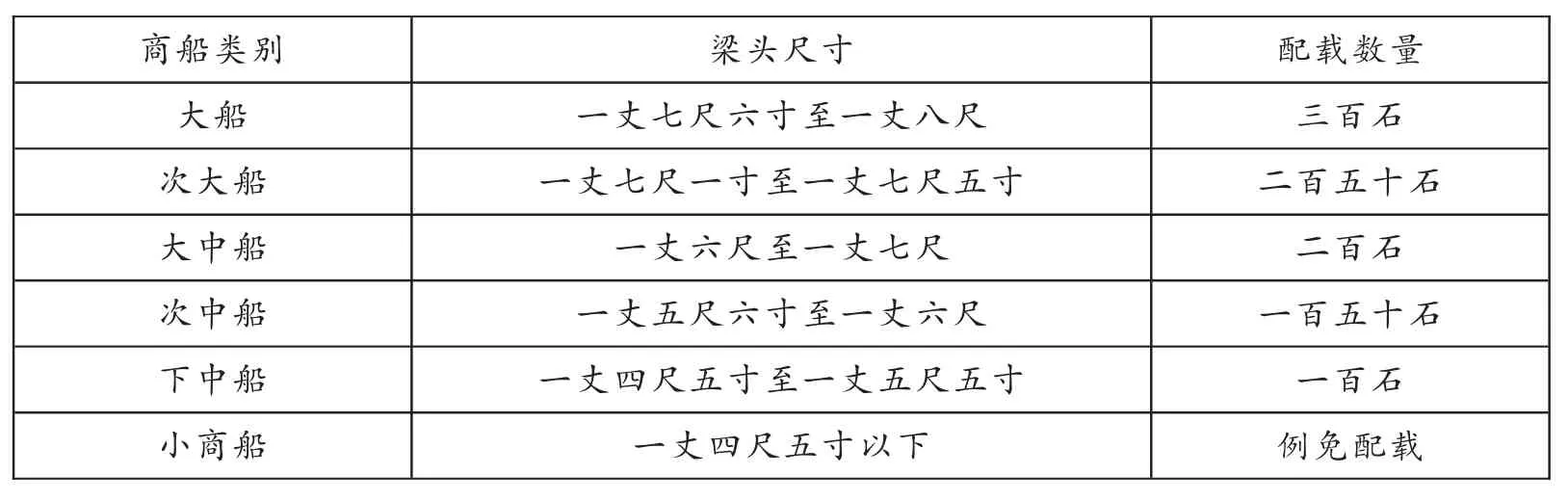

乾隆十一年(1746),巡撫周學健作出規定:商船赴臺貿易者,照梁頭與船之大小,每船自一百至三百石而止,配運內地各廳縣兵谷、兵米及采買平糶米谷,具體規定列表如下:

資料來源:《續修臺灣府志》[11]。

此外,對每石米谷的腳價、拈鬮決定配運的方法,以及根據水途遠近給予相應優待等問題,亦有詳細規定:每石腳價,定銀六分六厘六毫五絲,從廈門載往他處,水程每百里加銀三厘;讓其將交卸地方寫入鬮內,當堂令各船戶拈鬮。鬮值何處,即照拈配運。水途較遠的如到福州府屬及南澳等處交卸的給免單兩張,其他地方如興化、漳州、泉州府屬等水途較近的給免單一張,待該船下次入口之時,將免單呈繳,免其配運。到臺灣的小船往各港口運載者到府交卸,每石腳價銀三分。

乾隆三十七年(1772),詳定糖船配谷一百六十石,橫洋船配谷八十石。四十八年,又奉部議:如遇加運之年倍于年額者,每船加倍配谷:糖船應配三百二十石,橫洋船配一百六十石。自廈門對渡臺灣鹿耳門,過黑水洋,船東西橫渡,故稱橫洋,船身樑頭二丈以上,往來貿易,配運臺谷以充內地兵糈,其中有從臺灣運載糖到天津貿易的稱為糖船或透北船;而販艚船分南艚、北艚,南艚船主要是運貨到漳州、南澳、廣東等處,北艚主要是從事到溫州、寧波、上海、天津、登萊、錦州等地的貿易船只,這一類船只的船身略小,梁頭一丈八、九尺至一丈余不等,不配臺谷。

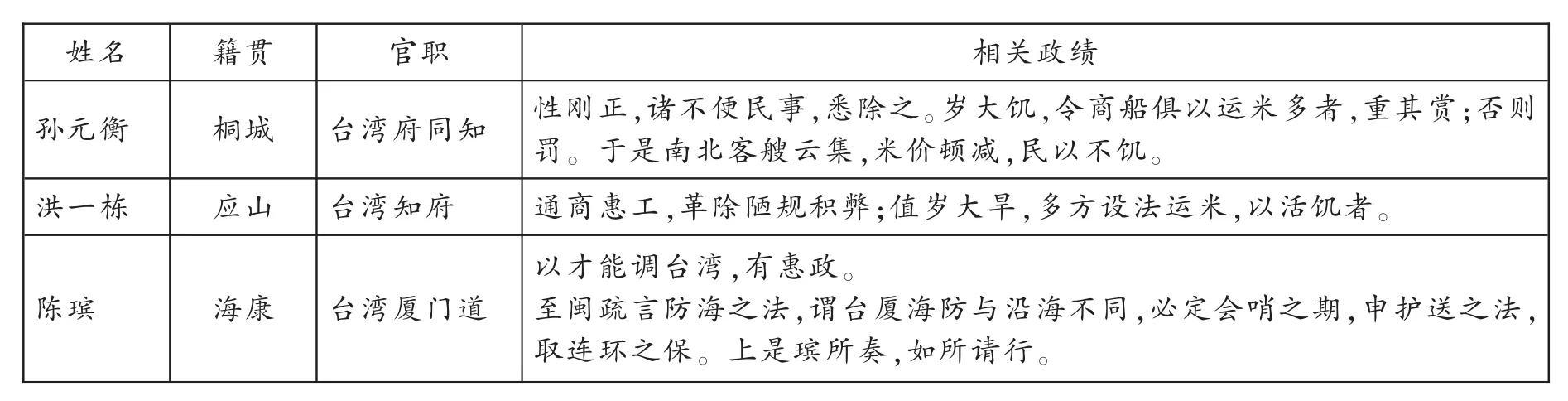

臺灣自康熙二十三年(1684)設一府三縣,隸屬福建。清政府為了讓新上任的官員更好地發揮作用,臺灣地方官員有很多是來自福建其他地方的官員。因此,地方官員在入臺之前,大多已有任官福建的經歷,對海洋社會已經有了一定程度的了解,這為他們日后在臺的宦海生涯提供了寶貴的經驗。從這邊我們也看出了清政府派遣能吏治理臺灣的意圖。下面,筆者僅選取《臺灣通志》所載與閩臺對渡相關的臺灣地方官員,對其基本資料進行整理、分析,現列表如下:

姓名 籍貫 官職 相關政績孫元衡 桐城 臺灣府同知 性剛正,諸不便民事,悉除之。歲大饑,令商船俱以運米多者,重其賞;否則罰。于是南北客艘云集,米價頓減,民以不饑。洪一棟 應山 臺灣知府 通商惠工,革除陋規積弊;值歲大旱,多方設法運米,以活饑者。陳瑸 海康 臺灣廈門道以才能調臺灣,有惠政。至閩疏言防海之法,謂臺廈海防與沿海不同,必定會哨之期,申護送之法,取連環之保。上是瑸所奏,如所請行。

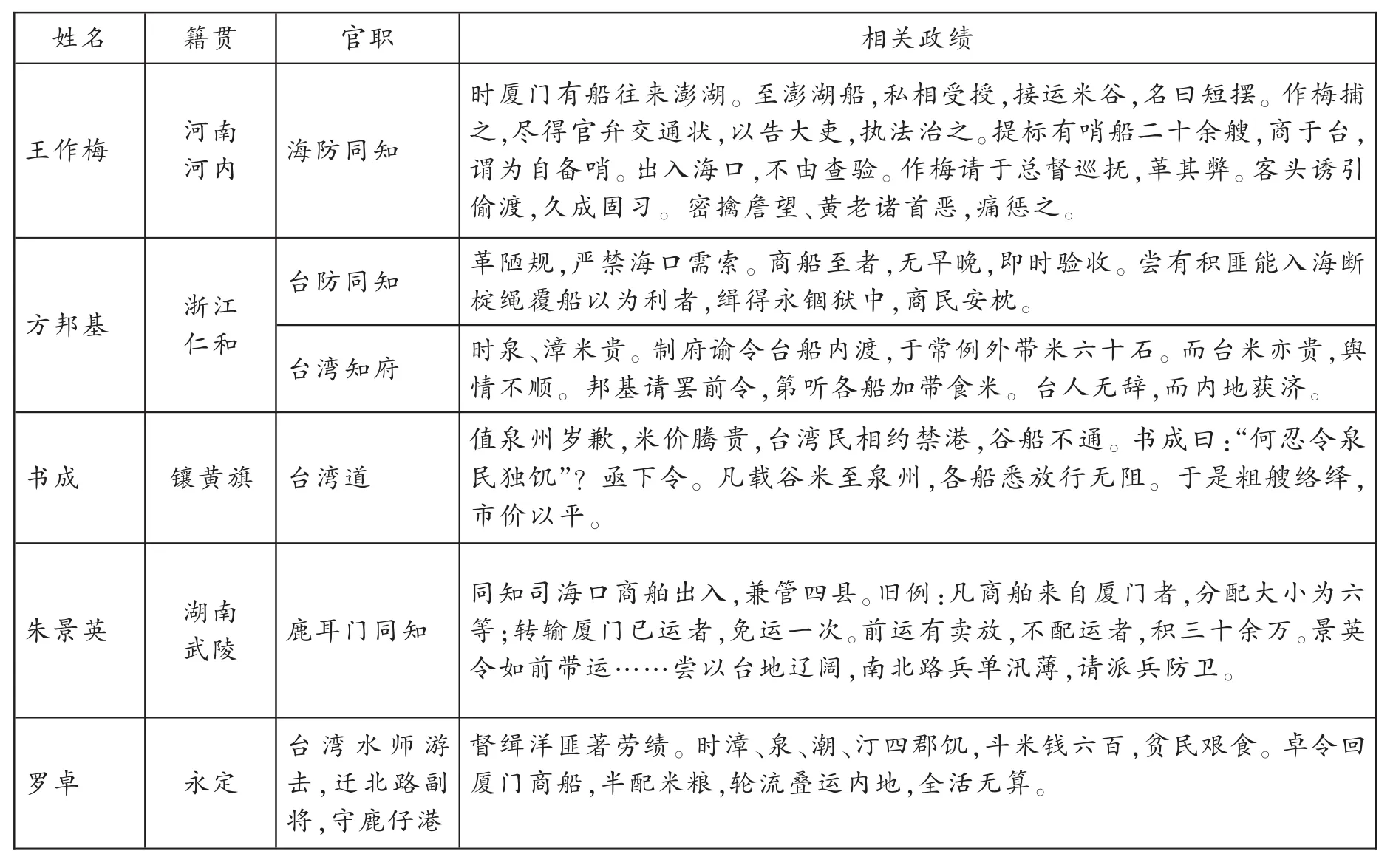

姓名 籍貫 官職 相關政績王作梅 河南河內 海防同知時廈門有船往來澎湖。至澎湖船,私相受授,接運米谷,名曰短擺。作梅捕之,盡得官弁交通狀,以告大吏,執法治之。提標有哨船二十余艘,商于臺,謂為自備哨。出入海口,不由查驗。作梅請于總督巡撫,革其弊。客頭誘引偷渡,久成固習。密擒詹望、黃老諸首惡,痛懲之。方邦基 浙江仁和書成 鑲黃旗 臺灣道值泉州歲歉,米價騰貴,臺灣民相約禁港,谷船不通。書成曰:“何忍令泉民獨饑”?亟下令。凡載谷米至泉州,各船悉放行無阻。于是粗艘絡繹,市價以平。朱景英 湖南武陵 鹿耳門同知臺防同知 革陋規,嚴禁海口需索。商船至者,無早晚,即時驗收。嘗有積匪能入海斷椗繩覆船以為利者,緝得永錮獄中,商民安枕。臺灣知府 時泉、漳米貴。制府諭令臺船內渡,于常例外帶米六十石。而臺米亦貴,輿情不順。邦基請罷前令,第聽各船加帶食米。臺人無辭,而內地獲濟。同知司海口商舶出入,兼管四縣。舊例:凡商舶來自廈門者,分配大小為六等;轉輸廈門已運者,免運一次。前運有賣放,不配運者,積三十余萬。景英令如前帶運……嘗以臺地遼闊,南北路兵單汛薄,請派兵防衛。羅卓 永定臺灣水師游擊,遷北路副將,守鹿仔港督緝洋匪著勞績。時漳、泉、潮、汀四郡饑,斗米錢六百,貧民艱食。卓令回廈門商船,半配米糧,輪流疊運內地,全活無算。

上表所列孫元衡、洪一棟分別于康熙四十二年(1703)、四十八年(1709)任職于臺灣,從他們的政績來看,早在康熙年間臺灣糧食就通過海運到達福建其他地區,有力地支持了福建沿海特別是漳泉地區的糧食供給;而福建漳浦縣人藍鼎元在《福建全省總圖說》中有云:

(福建)山多田少,農圃不足于供,則造物難平之缺憾也。所賴舟航及遠,逐末者眾,邇日南洋禁開,海外諸島,稍資內地,倘臺灣歲歲豐熟,則泉、漳民食亦可無虞。是臺灣一郡,

不但為海邦之樊籬,且為邊民之廒倉,經理奠安,使民番長有樂利,九州郡咸蒙其福矣!以故,藍鼎元在朱一貴事件之后,就經理臺灣政策方面提出了自己的一番見解,認為臺灣南北二路地多閑曠,政府應該勸民盡力開墾,可以贏余米谷資閩省內地之用。

另外,眾所周知,臺灣道、臺灣知府、臺防同知是閩臺對渡管理問題臺灣方面的重要官員。特別是司海口商舶出入的臺防同知,更負有直接的重任。這些臺灣地方官員的政績主要表現在打擊非法貿易活動、平糶閩臺兩岸米谷(主要是臺灣與漳泉地區)、穩定海洋社會秩序等方面。值得注意的是乾隆年間任水師游擊、后遷北路副將的羅卓,除了完成在海上追緝洋匪的本職任務,還協助解決了漳、泉、潮、汀四郡的饑荒問題。

康熙末年,朱一貴事件之后,清政府曾經一度禁止臺米內運。雍正四年(1726),浙閩總督高其倬上《請開臺灣米禁》一疏,其中言及開放臺灣米禁其益有四:

一、泉漳二府之民有所資藉,不苦乏食;二、臺灣之民既不苦米積無用,又得賣售之益,則墾田愈多;三、可免泉漳臺灣之民因米糧出入之故受脅勒需索之累;四、泉漳之民既有食米,自不搬買福州之米,福民亦稍免乏少之虞。

乾隆年間,福建龍溪縣人黃可潤也曾經針對臺郡米禁問題提出自己的看法。黃可潤,乾隆四年(1739)進士,歷任滿城、無極、大城等縣令和宣化、河間府知府,其家族子弟多有遠赴海外經商的經歷。基于此,黃可潤在其仕宦生涯中提出了一些有利于海洋社會發展的建議,影響相關政策的制定與修改。黃可潤認為,在臺灣米禁的政策下,福建沿海船戶大受影響,導致“舊者不敢修,新者不敢造,故近來大船比從前已少十之三四,過此伊于胡底,夫一船計水手二十余人若少三四百船,是沿海少萬人之生活計矣”現象的出現,甚至有無賴者,流為盜賊,進而對海上商船構成安全威脅。不過,臺米還是通過各種途徑流散出來,中間也因買通兵役等環節而抬高米價罷了,況且臺灣本地大多是內地的老百姓前往耕種,產米糧多,“百十倍于內地”,并不會出現諸如一些官員所說的“臺灣孤懸海外,恐米貴無以接濟”的情況。是故,黃可潤主張開放臺灣米禁之令,這樣“米不禁,則臺廈之價相等,應補州縣準其自備船赴廈采買,本轄之船亦不致作弊,且廈價既平,各處商販如鶩,水運可通,取之本處而裕,如何至累民累商而重以累船也。”

臺米內運以濟福建沿海府縣民食之事關乎地方社會的穩定,閩臺兩地的相關官員都對此事給予了極大的重視。例如,巡視臺灣吏科給事中汪繼燝在漳州、泉州兩地米價上漲的年月于每年五萬石的常例之外,令每艘往來閩臺之間的船只增運米糧二百石,以平糶米價;而在臺灣米價騰躍的時間里,嚴控臺米出洋,米價遂平。另外,還有曾經任職漳州和臺灣的金溶,乾隆十三年(1748)漳州春旱米貴,他先勸有谷之家出三萬石以糶,又請寬臺灣帶米入內地之數,米價頻減。

除了福建地方官府的積極作為之外,士紳、商民響應號召販運糧食的行為也是值得注意的。乾隆二十二、二十三年(1757~1758),福建沿海發生旱災,督撫兩次奏請招商往臺灣及溫州、臺州諸府采購米谷回閩平糶。二十四年(1759),福建政府又下令招商赴延、邵二府販運米糧以濟民食。在這一事件中,漳州府鄭蒲、陳文芳、謝啟達、林必瑞等海商發揮了重要作用:

按是時臺灣溫臺海運維艱,各縣鮮應幕者,知縣陶敦和延請紳士富商多方勸諭,人感其誠,且急于鄉梓之誼,勇躍爭先。臺灣買谷二萬五千石,任其事者紳士鄭蒲、陳文芳、謝啟達、謝振喜、錢時泮、黃衛觀、陳思觀。溫臺二府買谷額一萬石,任其事者士商王文濱、鄭長柄、吳登。延邵買二萬石,任其事者士商鄭長焞、謝啟達、吳登培、林必瑞、陳文偉、王文濱、陳子文、錢時泮、陳克棟、許鶴觀、陳飛龍、謝振熺。

由此,我們看到了包括謝啟達、林必瑞等在內的一系列紳商在漳州旱災之后南來北往販運糧食的作為,其中謝啟達系龍溪平寧謝氏族人,而林必瑞則為龍溪南園林氏族人。乾隆三十六年(1771),林必瑞敕受儒林郎,時任漳州知府的蔣允燾為之立“純德可風”匾,此匾現懸掛于其祖厝長二房上四房七房頭二祖廳。謝啟達等紳商在臺米內運以濟福建沿海府縣民食方面的積極作為,既為自己的商業貿易活動贏得了一定的利潤,同時,由于他們積極響應官府號召,也為自己今后商貿活動的開展打下了良好的政治環境基礎,可謂是一舉兩得。

三、鼓勵海外糧食來華

乾隆時期,糧食供給日益成為影響社會經濟發展的重要問題之一,甚至連沿海產糧地區也不例外。為了保證糧食供給和抗御自然災害等問題,清政府采取了一系列的措施,如禁止大米出口、禁止跴曲燒鍋、禁止奸牙商人放青囤積;鼓勵外洋販米來華、鼓勵糧食流通買賣、開倉平糶、運豐補欠等。在這樣的社會歷史背景下,即使是產糧區也開始為糧食問題所困擾,而對于原本就有缺糧問題的福建地方而言更是雪上加霜。在清政府的諸多措施中,具體落實到福建地方主要有免稅、對海商旌表等,以此鼓勵海外糧食來華。

早在十八世紀初,清政府就開始鼓勵外國商人從東南亞運米來華。1722年,康熙皇帝準予暹羅商人運米三十萬石來華不必收稅。雍正六年(1728),福建巡撫常賚向清朝中央上疏,言及:“暹羅國王誠心向化,遣該國夷商,運載米石貨物,直達廈門,請聽其在廈發賣,照例征稅,委員監督。嗣后暹羅運米商船來至福建、廣東、浙江者,請照此一體遵行,應如所請。”雍正皇帝對此表示贊同,并下達諭旨言明此類米谷不必上稅,著為例。乾隆初年,清政府除了不斷重申禁止將國內米谷私運至外洋的政策之外,還制定了一系列鼓勵海外糧食來華的措施,如乾隆七年(1742),批準免征暹羅商人運米的船貨稅。八年(1743)九月甲申,乾隆皇帝再次下達諭旨,對航海運米來華的外洋商人加恩,規定外洋貨船帶米一萬石以上者免征船貨稅銀十分之五,帶米五千石以上者免十分之三。是故,自乾隆八年開始,如有外洋貨船來閩粵等省貿易者,其船上帶米五千石以上者享受相關的貨物免稅優惠政策。這樣的政策,一定程度上鼓勵了海外糧食的進口。

乾隆十一年(1746)九月戊午,根據福州將軍兼管閩海關事務新柱的奏報:

本年七月內,有暹羅國商人方永利一船,載米四千三百石零,又蔡文浩一船,載米三千八百石零,并各帶有蘇木、鉛、錫等貨,先后進口。查該番船所載米石,皆不足五千之數,所有船貨稅銀,未便援例寬免等語。

然而,乾隆皇帝認為“該番等航海運米遠來,慕義可嘉,雖運米不足五千之數,著加恩免其船貨稅銀十分之二,以示優恤”。根據福建巡撫鐘音的說法,乾隆三年(1738)、六年(1741)及十二年(1747),呂宋之船來廈貿易,曾有三次,均系八月進口,次年四月回棹。當時也有不少內地商船從廈門到暹羅貿易,據估計,每年至少有40艘大帆船從廈門前往暹羅的首都曼谷。

與此同時,清政府還出臺了給予獎勵或賞給職銜、頂帶等鼓勵海商運載海外糧食回國的措施。這一方面,李金明專門撰文討論了清代前期廈門與東南亞的貿易情況,涉及了內地商船從廈門到暹羅貿易帶米回國的相關優惠政策,以及給予獎勵或賞給職銜、頂帶等鼓勵商民從暹羅進口大米的措施。

乾隆二十六年(1761)四月初八日,兩廣總督李侍堯等向中央上了《為海洋運米四省商民請照例議敘事》一折,談及此前商民有自備資本領照赴安南國運米回粵糶濟民食者,照閩省之例,查明數在二千石以內,督撫酌量獎勵,數在二千石以上,按照米數分別生監、民人,奏請賞給職銜、頂戴。而二十五年(1760)粵東米價平減,販洋商船運米回粵,數在二千石以上者無多;查有澄海縣商民王朝階由安南國購運洋米二千六百四十六石零回粵,陸續糶濟民食,建議應請照二千石以上之例,給與九品頂戴,以示鼓勵。

乾隆二十年(1755),福建巡撫鐘音在其奏折中談到了當年番商來福建貿易的情形:

除此之外,龍溪人黃可潤的《陳任港口等處載米船只嚴禁需索稟》一文也給我們透露了當時福建海商與海外地區米糧貿易的一些信息。乾隆年間,在米價不斷攀升的形勢下,除了臺灣,安南地方港口、東埔寨等幾個港口也因“地利厚”“多產米”而日漸進入中國海商的貿易視野中,而且又因其地與兩廣相近,出海商船也不需太大,故在米價騰貴的年月,許多商船借口“往臺逃風”,實際前往安南港口。在其回載時,吏役因為商船皆運載米糧而不敢以“透越”之名究之,但是另一方面,也因為這樣并非依據明文而為,一切處于不穩定中。在這種情況下,黃可潤主張,廈防廳應該大張告示,如果有商船愿意前往安南等港口載米者,“照往臺之例,有行戶保認,蠲其稅,嚴禁出入口需索陋規”,此后“則人皆踴躍,歲可增米數十萬,而商民亦可資以疏通生計,有行戶保認可無為匪之虞,十利而無一害者也”。

四、結 語

明清時期,福建地區的糧食供給問題一直是中央和地方政府關注的重要焦點之一。隆慶、萬歷年間,明政府對呂宋回程載米商船實行鼓勵政策,海外米糧源源不斷地注入,同江浙、廣東等省米谷共同緩解福建沿海社會人地關系日益緊張的壓力。入清之后,臺灣內附并日漸成為“大糧倉”,對福建其他府縣的糧食供給起了很大的支持作用。與此同時,清政府也采取了一系列鼓勵海外糧食進口的政策。然而,盡管清代前期,特別是乾隆時期,清政府出臺了一系列解決糧食問題的政策和措施,但是已經扭轉不了社會上糧價不斷攀升的局面。

筆者認為,盡管清政府針對糧食問題出臺了一系列的政策和措施,并且采取了嚴厲的管制,然而,這些政策和措施在具體過程中的執行力度被打了折扣——東南沿海省份米谷海運入閩和臺米內運一般都是在福建遭遇風旱災害的年份而其他地方米價穩定的情況下才能得以實現,而未能將之制度化和常規化;而鼓勵海外糧食進口的政策中針對番商的部分很大程度上是為了“懷柔遠人”,顯示清政府對番國的優待原則。從這層意義上講,我們看到清政府在向海洋發展過程中的局限性。與此同時,從文獻資料上看,在清政府鼓勵米糧進口的同時,盡管海外有些地區并不在清政府的相關視野之內,但是,福建與這些海外地區之間的米糧貿易一直進行著,如“比年米貴,間有往者,至去年乃大多,其地與兩廣近,船不用大,故易為力耳。今年春夏米貴,賴此稍紆,然其去也,藉往臺逃風為名,及其入口,以其皆米也,吏役亦不敢以透越究詰。”從某種意義上講,這樣的政策在具體實施過程中被彈性處理,這就為老百姓往海外發展提供了支持,也為海洋社會的剩余人口提供了遷入的空間,因此,對于海洋社會具有一定的積極意義。而對海商而言,他們在官府的政策導向下,以自己的行動促使清政府承認其海外商業運作的存在,從而推動了相關政策的演變,走出了一條自己的海洋發展之路。海商以民間的力量成為當時推動海洋中國發展的重要因素,對外展現和傳播了友好往來、平等合作、互利共贏的中國形象,是中國海洋文明的直接踐行者。

注釋:

[1]王麗歌、姜錫東:《宋代福建與兩廣地區的糧食生產與調運》,《中國農史》2011年第1期;李瑾明:《南宋時期福建經濟的地域性與米谷供求情況》,《中國社會經濟史研究》2005年第4期。

[2]這方面的研究有:王業健分析了十八世紀福建各府州縣的糧食供需,估算了每年必須從外地運進的米糧數量,以及這些米糧來源等情況。他認為為了解決嚴重的缺糧問題,泉漳地區每年從臺灣運進一百萬石,從東南亞運進二十萬石,從省外的溫州運進十萬石,從蘇州運進二十至七十萬石。(《十八世紀福建的糧食供需與糧價分析》,《中國社會經濟史研究》1987年第2期)徐曉望認為,清代前期福建地區各種經濟作物占用了良田,許多地方出現了缺糧現象,需要從外地輸入糧食,導致了糧食市場的活躍。其中,福州府糧食以來自上游為主,兼由其他沿海省份輸進一定量的糧食;而漳泉二州作為福建主要缺糧區,臺米和洋米是其重要的糧食補給來源。(《清—民國福建糧食市場的變遷》,《中國農史》1992年第3期)陳支平認為,康熙五年之后,米價低賤,到了康熙三十年,米價逐漸上升,至乾隆五十年,米價由康熙前期的每石五錢上升至每石一兩五錢以上。從清代前期糧價的非正常趨勢和季節性變動情況看,福建的糧食供應十分緊張。清代福建社會幾乎處于一種望禾待炊的困窘狀態。(《清代前期福建的非正常米價》,《中國社會經濟史研究》1988年第3期)葛賢惠從宮中朱批奏折入手,評析了乾隆時期的糧食調劑措施,認為當時官府對民食調劑的處理較為得當。(《宮中朱批奏折中所見乾隆時的糧食調劑措施》,《歷史檔案》1988年第4期)孫清玲則從臺米協濟漳泉地區的“專撥”“專買”制度上,看到了清朝政府以福建全省大局為重,要求臺灣官員突破地方主義提供方便的努力。(《清朝前期臺米協濟漳泉地區的特殊政策》,《福建師范大學學報(哲學社會科學版)》2000年第 2期)。

[3]光緒《漳州府志》卷二七《宦績四》。

在當前經濟體制、社會結構、利益關系、意識形態發生深刻變化的背景下,黨史學科真正進入了“沒有創新,就沒有研究”的時代。創新與創造已成為推動黨史研究發展的最強大力量。要挖掘史料、糾正前人研究中的錯誤、通過研究填補空白,這是中國共產黨史學研究人員經常面臨的任務,具有重大的創新意義。

[4](清)莊亨陽:《魏念庭太守去思碑記》,《秋水堂集》,南靖:福建省南靖縣地方志編纂委員會,2005年。

[5](清)倫達禮:《為請稍寬海禁運米入閩貿易事》,《乾隆朝米糧貿易史料》(上),《歷史檔案》1990年第3期。

[6]《清高宗實錄》卷一五〇。

[7](清)德沛:《為遵旨密議招商從海運米入閩熟籌稽查事》,《乾隆朝米糧貿易史料》(上),《歷史檔案》1990年第3期。

[8](清)沈廷芳:《為陳禁米粟出洋之源設立勸懲以重民食事》,《乾隆朝米糧貿易史料》(上),《歷史檔案》1990年第3期。

[9](清)尹繼善:《為請仍嚴海運之禁以保江省民食事》,《乾隆朝米糧貿易史料》(下),《歷史檔案》1990年第4期。

[10][13](清)周凱:《廈門志》卷六《臺運略》,臺灣文獻史料叢刊第二輯第九五種,臺北:臺灣大通書局,1984年,第188頁。

[11](清)余文儀:《續修臺灣府志》,臺灣文獻史料叢刊第一輯第一二一種,臺北:臺灣大通書局,1984年,第110頁。

[12](清)余文儀:《續修臺灣府志》,臺灣文獻史料叢刊第一輯第一二一種,臺北:臺灣大通書局,1984年,第110~111頁。

[14](清)周凱:《廈門志》卷五《船政略》,臺灣文獻史料叢刊第二輯第九五種,臺北:臺灣大通書局,1984年,第166頁。

[15]《臺灣通志·列傳》,臺灣文獻史料叢刊第一輯第一三〇種,臺北:臺灣大通書局,1984年,第 429、430、468~470、482、487、541 頁。

[16](清)藍鼎元:《福建全省總圖說》,《鹿洲全集·鹿洲初集》卷一二,廈門:廈門大學出版社,1995年,第239頁。

[17](清)藍鼎元:《經理臺灣第二》,《鹿洲全集·鹿洲奏疏》,廈門:廈門大學出版社,1995年,第806頁。

[18](清)陳壽祺:《福建通志》卷八七《海防·疏議》,清同治十年(1871)重刊本之影印本,臺北:華文書局股份有限公司,1968年,第1753頁。

[19]王日根、蘇惠蘋:《清代閩南海洋環境與家族發展——龍溪壺山黃氏家族的個案分析》,《安徽史學》2011年第1期。

[20](清)黃可潤:《壺溪文集》(稿本)卷五《請開臺郡米禁嚴革漳泉二郡械斗稟》,福州:福建省圖書館藏。

[21](清)方楘如:《奉直大夫巡視臺灣吏科給事中汪君繼燝墓志銘》,《碑傳選集》,臺北:臺灣大通書局,1984年。

[22](清)盧文弨:《浙江督糧道金公溶家傳》,《碑傳選集》,臺北:臺灣大通書局,1984年。

[23]《南園林氏三修族譜》,2008 年。

[24]中國第一歷史檔案館:《乾隆朝米糧貿易史料》(上、下),《歷史檔案》1990年第3、4期。

[25]《清世宗實錄》卷八六。

[26]《清高宗實錄》卷二〇〇。

[27]《清高宗實錄》卷二七五。

[28]《乾隆朝外洋通商案》,《史料旬刊》第十二期,北京:北京圖書館出版社,2008年。

[29]姚賢鎬:《中國近代對外貿易史資料》第一冊,第249~250頁。

[30]李金明:《清代前期廈門與東南亞的貿易》,《廈門大學學報(哲社版)》1996年第2期。

[31](清)李侍堯等:《為海洋運米四省商民請照例議敘事》,《乾隆朝米糧買賣史料》(下),《歷史檔案》1990年第4期。

[32]《乾隆朝外洋通商案》,《史料旬刊》第十二期,北京:北京圖書館出版社,2008年。

[33][34](清)黃可潤:《壺溪文集》(稿本)卷五《陳任港口等處載米船只嚴禁需索稟》,福州:福建省圖書館藏。