迷失的城廓

——隱在《城逝》背后的話語

文 / 黃興國

“城市會消失么?或者說,我們的整個星球將會變為一座巨大無比的蜂巢?——那只不過是城市消失的另一種形式。”

——摘自劉易斯·芒福德《城市發展史》

一九九九年的歲末,也正值世紀之末,不知哪位(哪一伙)居心叵測的人,翻出五百年前的法籍猶太裔預言家諾查丹瑪斯的由四行體詩寫成的預言集《百詩集》,詩中明確暗示了二十世紀末人類將面臨著滅頂之災!國內的小媒體以及坊間的占卜師們也緊隨其后,從星象、自然界中的許多表征去佐證,大有天不塌絕不罷休之勢……然而事實是,天崩地裂的時刻并未到來,我們只是遇見了一個五十年來難得一見的暖冬。對我來說,這是一個非常安靜的暖冬。于是,每天宅在工作室,只管慢慢地做做雕塑,閑下來便著手撰寫隱匿于胸、構思多年的小說。最終還是由于心思不夠平和,功力不夠強大以至小說流產。一時心有不甘,便把那些不涉及具體情節與人物的散亂文字攢在一起,成就了散文《無雪的暖冬》。

多年之后的某日,我翻出這篇文稿,仔細閱讀,發現通篇都是對過往的豐富而自信的民俗文化、寧靜而從容的生活節律的真切眷顧,和對快速的城鎮化發展所面臨的諸如城市文化、城市負荷、供給扭曲、人文生態與自然生態日趨惡化等無以轉嫁的城市危機的深深憂慮。

我所向往的城市,是北宋畫家張擇端為我們勾勒出的汴京的市井生活;是由足足二十米厚的城墻連接著十幾個大門樓子的大明都城以及天橋的雜耍、串街的小販,還有溫暖的夕陽照在由青磚黛瓦圍合著的寧靜的四合院;還可以是一對年輕戀人流連的“中國最美麗的小城”,人們可以從中品味著《邊城》中纏綿悱惻的愛情故事和獨具韻味的民俗風情;當然,它也可以是被磨了幾百年之久的亮錚錚的碎石板鋪就的街道和道兩旁矗立著古老建筑的愛丁堡,清朗的《湖上夫人》詩句在幽靜的院落蕩來蕩去;或是被稱作"亞得里亞海明珠"的水城威尼斯,嘹亮的《拉美莫爾的露琪亞》伴著船工在“蜿蜒的水巷,流動的清波”中蕩漾。理想城市是“可以看得見的區域和城市結構,這個結構是為使人能熟悉也更深地了解自己和更大的世界而設計的、具有人類的教養功能和愛的形象”,它應“是一個愛的器官”,其最好的發展模式應是對人的關懷與陶冶。

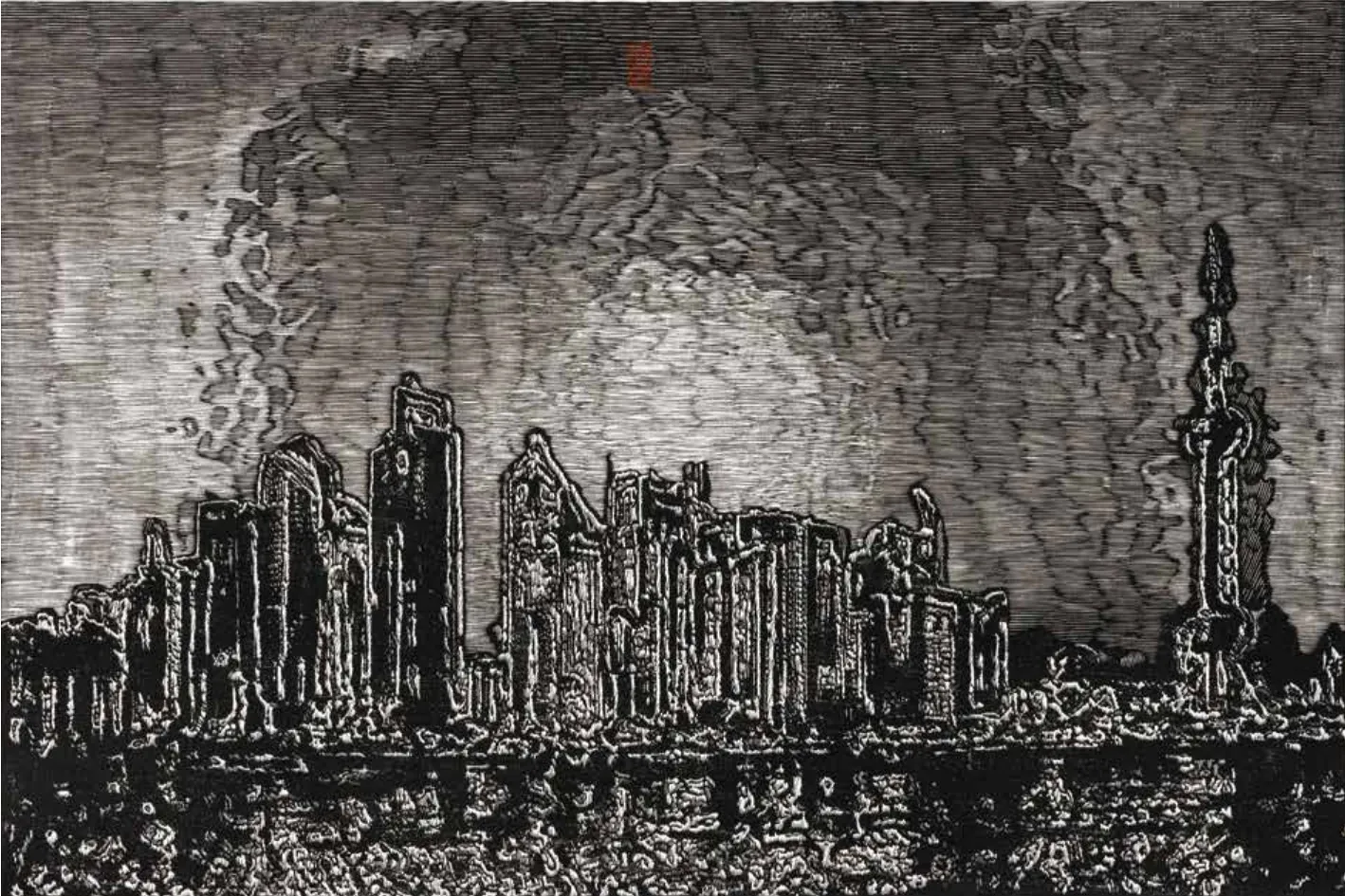

城逝 版畫 86cm×60cm

城逝 版畫 86cm×54cm

然而,城市在不斷地擴張,樓房在不斷地攀升,道路在不斷地蔓延。當老城的結構難以匹配所謂的現代化時,承載著歷史記憶的建筑便被隨意拆除,不復存在,于是筑城的老磚鋪了院子、砌了豬舍或淪為如廁的糞坑……銘記城市行走的路線被時代的車輪義無反顧地碾壓得支離破碎,它們或在人聲鼎沸的嘈雜聲中淹沒,抑或在物欲橫流的漩渦中消逝。縱有一些學者振臂高呼,試圖挽回,最終換來的不過是徒勞的慨嘆。于是,生活在城市中的人們在匆忙中遺忘了情懷,在掙扎中扭曲了人性,在苦讀中迷失了方向,在擁擠中傷害了彼此,在擴張中摧毀了記憶,在高歌猛進中泯滅了文化,城市原有的“合乎人性原則”的幸福也被快速發展的喧囂所吞噬,正如劉易斯·芒福德所言:“城市內容破壞了城市作為人類延續的機構這一主要功能,曾經把許多世代和世紀聯系在一起的、人們關于城市的記憶,消失了;它的居民生活在時時刻刻的連續的毀滅中。石器時代最貧窮的野蠻人也從未在如此赤貧、沮喪和混亂的社區中生活過”,“它們距離合乎人性原則的理想目標也越來越遠了”。

黃興國河北師范大學美術與設計學院教授、碩士生導師中國美術家協會會員中國雕塑學會理事中國當代雕塑研究院研究員河北美協雕塑藝術委員會主任河北省畫院雕塑院院長河北工藝美術學會會長

城逝 版畫 86cm×57cm

我深信這是所有人都不愿看到,或者不曾察覺到的危機緊逼。若非如此,怎么還會吸引著越來越多的人背井離鄉、不辭千辛萬苦地去往盡可能大的都市?他們哪里知曉,城市除了聚集著巨大的財富,更是聚集思想、智慧、文化、技術的巨大容器,是集合與調配鄉村資源同生共享的超級智庫,是財富增長、文化與技術進步、發展目標明確的根本和理想城市的核心。一味地舍本逐末勢必導致城市發展的變態乃至步入崩潰的邊緣。在我看來,劉易斯·芒福德所形容的那個“巨大無比的蜂巢”,恰似“脹破的城市容器”無以包容膨脹的夢想和欲望,世界將會重新回到盤古的巨斧未劈之前的洪荒、混沌未開的天際。

坦率地講,我不是一名社會學學者,但置身城市的幾十年,我目睹城市的進步與發展的同時,也深切地感知到太多的伴隨著城市成長的日趨嚴峻的問題將成為我們前行的羈絆。所以,我眼中的城市正如我的版畫《城逝》:諾大的世界充斥著擁擠和嘈雜,我們的視線里展現不出一個完整的形象,它們彼此遮擋又相互重疊、擠壓,正如被撕碎了的N多張圖片被胡亂地拼接在了一起,再美麗的圖像也變成了互不相干的、晃動的碎片。它們就像一座座無邊無際的廢墟,我們只能從那些依稀可辨的標志性形象,回憶著過往的歡樂與溫情,除此之外,只有悲愴與無奈!