高河煤礦礦井水井下處理提質技術及運行實踐

陳艷慧,龐亨瑞

(山西省輕工建設有限責任公司,山西 長治 032300)

采煤生產中,會產生大量的礦井水,其中含有煤粉、巖粉、油污等污染物,如果不加處理直接外排,不僅會對周邊環境造成極大破壞,同時也造成水資源的嚴重浪費。

我國每年礦井水排放量早已超過40億m3,礦井水的大量外排會造成當地地下水及地表水水位迅速下降,導致地表沉降、農耕退化、塌陷開裂等地質災害,破壞生態平衡環境;另一方面,人們對于環境質量要求越來越高,對于水質的要求也越來越嚴格,針對排放水的酸堿度pH值、生化需氧量BOD5、化學需氧量COD、懸浮物SS等指標進行了嚴格的限制。面對我國大部分煤礦開采地區缺水嚴重的現象,因地制宜對煤礦礦井水和生活污水合理資源化利用已成為煤礦企業可持續發展的必然選擇,符合我國綠色發展的要求和政策,能夠促進我國煤炭產業的可持續發展。因此國內外的學者對礦井水的處理利用進行了大量研究,以求實現綠色發展,達到經濟效益與生態環境、社會效益的統一。我國幅員遼闊,各地地質條件迥異,也造就了不同的礦井水問題與解決辦法。因此,針對高河礦區高懸浮物、高礦化度礦井水選擇設計處理工藝,就顯得十分必要,整個過程值得同業參考。

1 礦井水處理國內外研究進展及現狀

1.1 國外相關研究情況

前蘇聯和美國最早開展煤礦礦井水利用技術研究。在20世紀40年代,美國和蘇聯的礦井水利用技術已成型,到了80年代,礦井水的利用率已經達到了80%,甚至某些地區達到了90%[1]。相比較于早期對礦井水進行簡單處理使之達到排放標準直接排入自然水流,后期的處理工藝更為先進,主要為以下幾個方面:

1)對于高懸浮物的礦井水,開發出了滲透膜滲透處理工藝。

2)對于高礦化度礦井水,采用電滲析、反滲透、離子交換等處理方法。

3)對于高酸性礦井水,多采用生物硫酸鹽還原工藝,利用表面活性劑選擇性培養硫桿菌來還原、除去水中的鐵、鎳、錳、銅等金屬元素,中和酸性礦井水,達到利用指標要求,以作生活用水及工業用水;另一種是采用改性濾料來去除鐵錳處理礦井水的工藝。

1.2 國內相關進展

我國針對礦井水有意識的利用開發起步較晚,起于20世紀60年代。由于我國大部分地區對礦井水的利用意識薄弱,導致礦井水利用率長期低下,不到30%,綜合利用技術開發研究進程緩慢,我國大多數煤礦在缺水條件下生產運營,這個矛盾急需解決。隨著國家一系列政策的出臺與實施,我國對于礦井水的資源化利用才越來越重視。在國外研究的基礎之上,我國目前的研究集中在以下幾個方面:

1)對于高懸浮物礦井水處理技術,從處理所用藥劑及制度、工藝等方面進行了研究。楊靜、李福勤、高亮等學者[2-4]對混凝藥劑選擇、用量、添加時間等藥劑制度細則進行了探究,以期達到最優條件。武強、聶錦旭等學者[5-6]對微濾膜或者納濾膜分離技術在礦井水處理中的運用進行了深入研究。李培云、羅延歆[7-8]等學者在礦井水超磁分離凈化技術上做了大量工作。

2)對于高礦化度礦井水處理,由于電滲析成本大,目前處于淘汰狀態,主要采用反滲透法。反滲透處理工藝中容易出現膜污染和膜結垢現象,影響工作效率及系統壽命,對于膜污染的防治及預處理是以何緒文先生為代表的很多學者[9]的研究方向。

3)對于高酸性礦井水,不同于之前使用石灰中和,利用輕燒鎂粉來中和酸性礦井水,不易造成二次污染,操作環節易控且成本較低,效果較好。

2 高河礦礦井水井下處理工藝設計

2.1 礦井水原水特征及用水要求

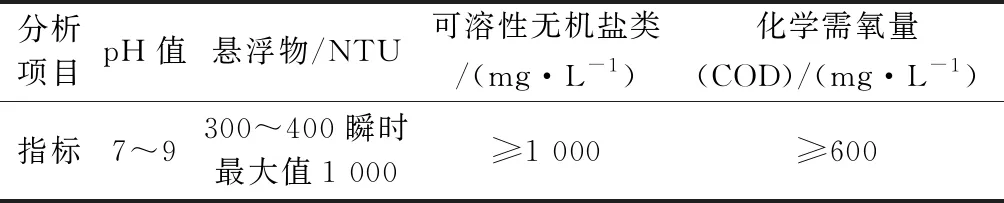

1)礦井下正常排水量為6 000 m3/d左右,最大排水量為18 000 m3/d。對原礦井水水質分析結果如表1所示。

表1 高河礦原礦井水水質分析Table 1 Quality analysis of mine water in Gaohe Mine

結合表1結果及測試樣品,可知礦井水渾濁、色度明顯、硬度大,還含有一定的石油成分,屬極硬水范疇。

2)目前井下消防、洗煤廠、地面用水、電廠需水量共約4 500 m3/d,約1 500 m3/d達標排放。考慮一定的余量,本次提質處理外排水量按3 000 m3/d考慮,排水水質須穩定達到《地表水環境質量標準》(GB3838-2002)Ⅲ類標準。

2.2 工藝比較與設計

工藝流程的確定對礦井井下排水處理站的技術經濟性能有決定性的因素,考慮地面處理和井下處理兩種方案,井下處理方案相較于傳統地面處理,安裝成本較大但能最大程度降低水質對提升管道的磨損影響,降低后續處理成本,經濟效益較好,因此采用井下處理工藝。鑒于該項目原水水質狀況、出水要求、占地面積以及低運行消耗的有關要求,綜合考慮采納高強度、高效率的新型水處理工藝技術“礦井水渦旋混凝低脈動處理技術”及“高密度迷宮斜板處理礦井水技術”,以保證高效率除濁與高質量供水要求。

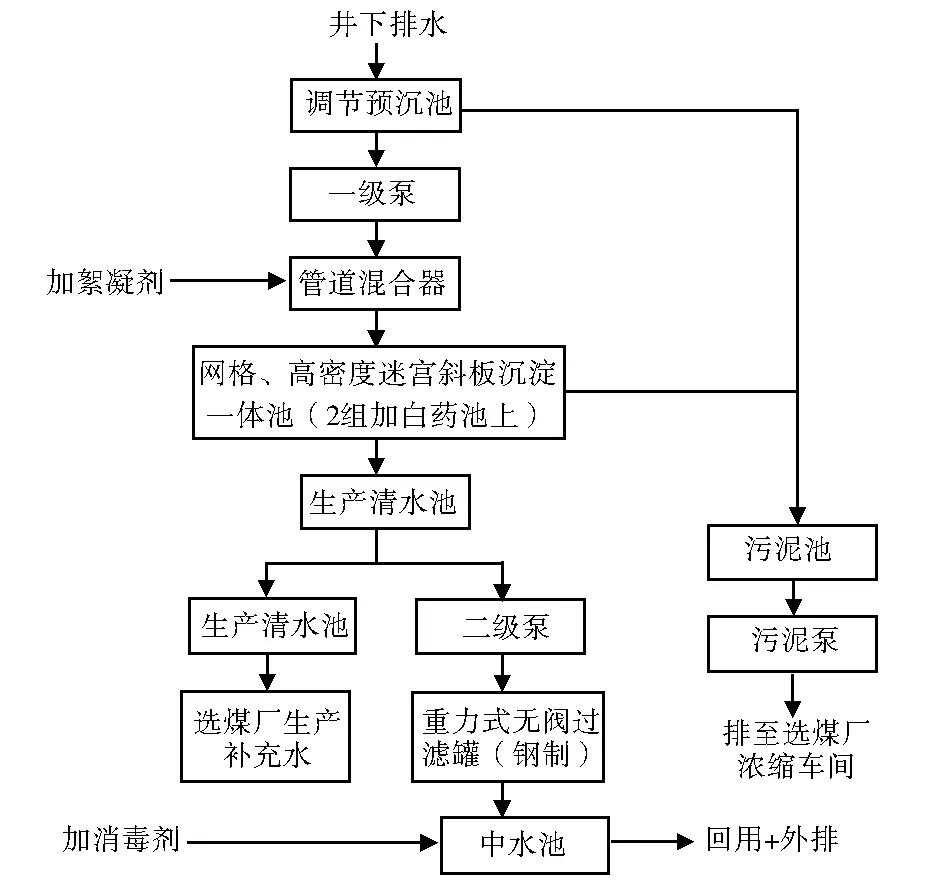

主要工藝處理環節采用高效絮凝、高密度迷宮斜板沉淀池為主導工藝,以聚合氯化鋁(PAC)溶液為混凝藥劑,使用自動加藥系統,自動排泥系統。工藝流程見圖1。

圖1 井下礦井水水處理系統工藝流程圖Fig.1 The process flow chart of mine water treatment system

3 關鍵技術及原理

根據礦井水原水水質和處理后的水質要求,處理的重點是水中的懸浮物SS、COD、乳化油等。采用高效反應沉淀和乳化油破乳上浮隔離、過濾后再經次氯酸鈉發生器消毒的工藝。水流通過高密度斜板孔眼網格時,在格板兩側出水處分別產生眾多小渦旋,這些小渦旋在相互碰撞之后會形成更小更多的微渦旋群,渦旋的數目急劇增加,在渦旋的離心力作用下,大大增加了介質的傳質速率,增加了水流中各組分的混合,有利于藥劑的高效作用。

3.1 高效除油

高密度迷宮斜板沉淀技術是淺池技術的發展,增加了沉淀池中斜板的密度及上升流速,提高了沉淀效率和排泥負荷,使處理污水的能力進一步提高。水流經過斜板之后產生的微渦流與投加的聚合氯化鋁絮凝劑的作用下,乳化狀態破壞之后的油污會實現高效油水分離。

3.2 高效絮凝

絮凝是礦井水處理的最重要的工藝環節,其效果決定了濾池出水水質。傳統絮凝工藝,出水時尚有很多絮凝不完善的小顆粒,絮凝完善度低。高密度斜板孔眼網格使得水流通過時,速度激烈變化,水中各物質顆粒在慣性效應的作用下充分碰撞,碰撞的幾率大大提高;水流通過孔眼網格之后形成的微渦旋群,渦旋的離心慣性效應增加,有效地增加了顆粒碰撞次數;同時在微渦旋群的作用下,混凝劑水解產生的高分子彼此搭橋連接成為礬花,迅速產生強烈的變形,使礬花中處于吸附能級低的部分,由于其變形揉動作用達到高吸能級的部位,這樣就使得通過網格之后礬花變得更密實。因此高密度斜板孔眼使得整個絮凝過程在水流速度無須提高的同時,各物質顆粒碰撞概率增加,同時保證了礬花的長大,保證了絮凝的效果,提高了絮凝完善度。

3.3 高效沉淀

斜管沉淀池是一種傳統沉淀工藝形式,基于淺池理論設計,上升流速一般為1.5 mm/s~1.8 mm/s,其主要問題在于處理效率低,沉泥面積大于排泥面積,在夏季礦井水高濁期容易出現阻塞等。高密度迷宮板沉淀池由于間距小,礬花可快速沉淀分離。使沉淀池清水區上升流速可達到3.0 mm/s~3.5 mm/s,沉淀后出水濁度≤3 NTU,最大限度提高效率,提高出水量。

4 運行實踐

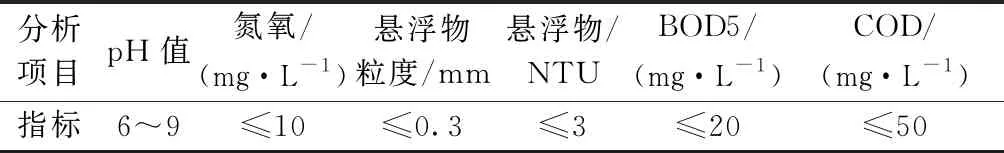

高河礦礦井水處理系統建成之后,實際處理量達到6 000 m3/d,出水水質如表2所示。對照表2數據,可知出水各項指標均優于《煤炭工業污染物排放標準》(GB20426-2006)和《礦井井下消防、灑水設計規范》(MT/T5023—2003)的排放標準,處理后的水一部分作為井下消防灑水、地面灑水防塵及選煤廠洗煤用水等,另一部分進行深度處理,經無閥過濾器處理再經消毒后,可用做工業場地生產、生活用水。

表2 高河礦出水水質分析Table 2 Effluent quality analysis in Gaohe Mine

5 結束語

高河礦礦井水井下處理站的設計應用,考慮到了高河煤礦的煤礦基建、水質情況,項目效果好,實現了沉淀效率高、節省基建投資、占地面積小、運行費用少的目標,可以為同類工程提供借鑒。