物理教學過程的自組織轉變

——以“電流與電壓的關系”教學為例

陸澤璇 林樂鑫

(1. 深圳市玉龍學校,廣東 深圳 518131; 2. 深圳市高級中學,廣東 深圳 518040)

1 引言

1977年,聯邦德國斯圖加特大學物理學教授哈肯提出了協同學理論.協同學采用序參量描述一個系統的有序度,刻畫系統從無序向有序的轉變.一個系統有許多參量,而主宰著系統的演變過程,決定系統向有序轉變的參量即該系統的“序參量”.協同學在自然科學和社會科學上得到廣泛的應用,特別在腦、行為和認知方面,協同學和其他線性科學一樣研究的是大腦的相(系統不同的內部組合狀態)和相變(相之間的轉變),而作為教學系統的主要子系統——學習系統(學生),其核心即人的大腦.所以基于協同學理論,邢紅軍教授等提出一種新的教學過程理論:教學過程是一個學生、教師、教材和環境相互協同的過程,是學生在教師引導下完成對教學內容掌握的同時其認知系統從被組織向自組織轉變的過程.

所謂的被組織,是指“該組織只有在外界干預下才能進行演化”,教學過程的自組織是指“在教師的引導下,學生的知識、技能和方法等參量之間進行相互協同和競爭,當學生的大腦進入從無序到有序的臨界值時,導致只有少數參量支配學生的認知系統,最終實現學生的認知從無序變為有序,達到‘教是為了不教的目的’.”[1]然而我國的真實課堂,往往以教師為主導,學生長期處于被組織狀態,教師缺乏把學生引領到自組織轉變臨界區域的教學意識與教學行為,致使學生缺乏思維達到一定閾值后“豁然開朗”的突變感受與體驗,進入自組織階段.因此,本文嘗試將自組織轉變理論應用到物理教學過程中,旨在提高學生課堂的參與度,轉變學生被動的學習方式,培養學生的學習能力.

2 自組織轉變理論應用

實現教學過程從被組織到自組織的轉變,需要滿足以下條件:

(1) 教學過程需要開放:教學的開放主要要有真實的交流,這種交流是學生自己產生問題,不是教師提出問題.下面以“探究電流與電壓的關系”實驗設計為例.

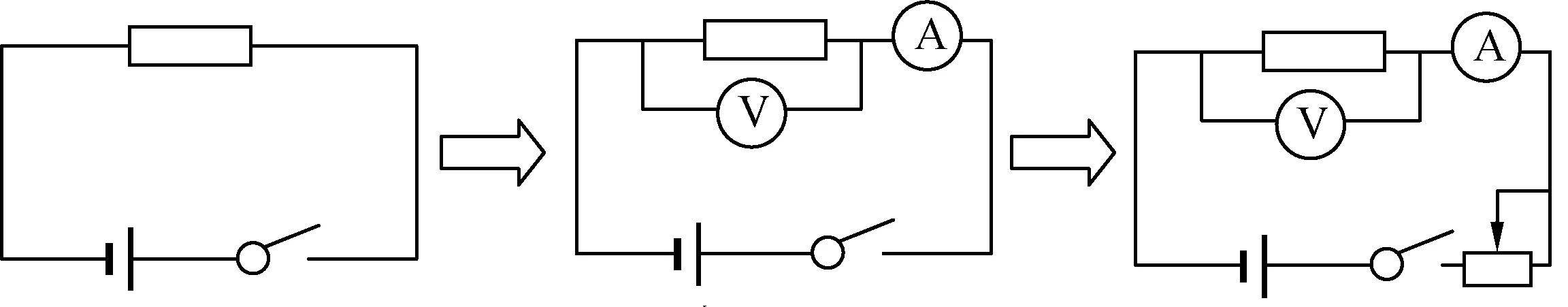

常規設計:教師引導學生一步步搭建電路圖.

師:探究電流與導體兩端電壓關系,需要采用什么方法?(生:控制變量法)

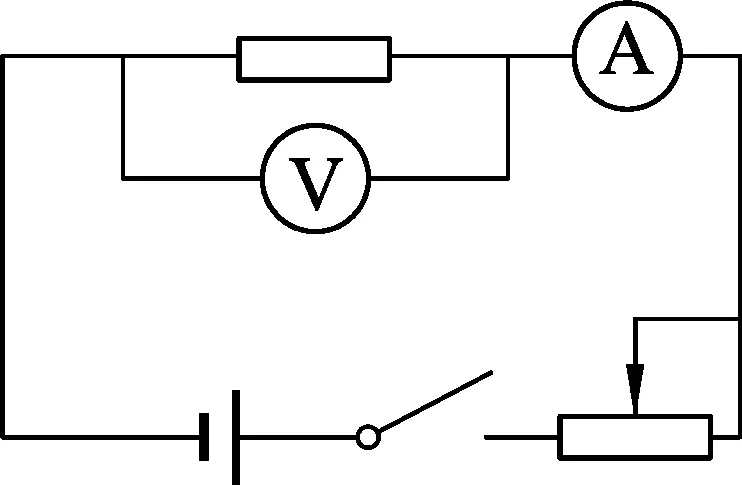

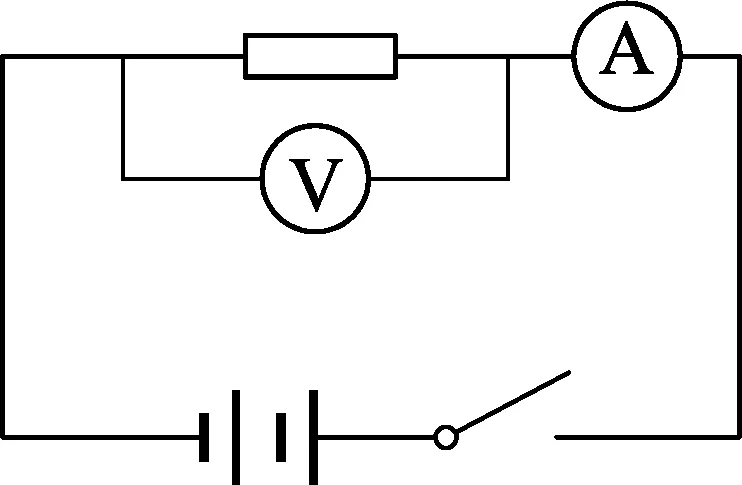

師:控制什么一定?(生:電阻)所以電路圖中要有一個定值電阻,如圖1.

師:實驗中需要測量的物理量有哪些?(生:電壓和電流)

師:分別用什么儀器測量?(生:電壓表和電流表),所以電路圖中還需要串聯一個電流表、并在電阻兩端并聯一個電壓表,如圖2.

師:用該電路圖只能測出一組電壓和電流值,如何改進?(生:串聯一個滑動變阻器),如圖3.

圖1 設計1 圖2 設計2 圖3 設計3

上述的實驗設計方案是在教師的引導下一步步搭建起來,采用了師生問答的形式,層次清晰,環環相扣,學生不需要“跳一跳”,答案一目了然.相對而言,該教學過程過于封閉,師生的交流相對無效,學生并沒有問題,師生之間并沒有交流和討論,所以筆者認為該環節可以如下設計,以增強教學過程的開放性.

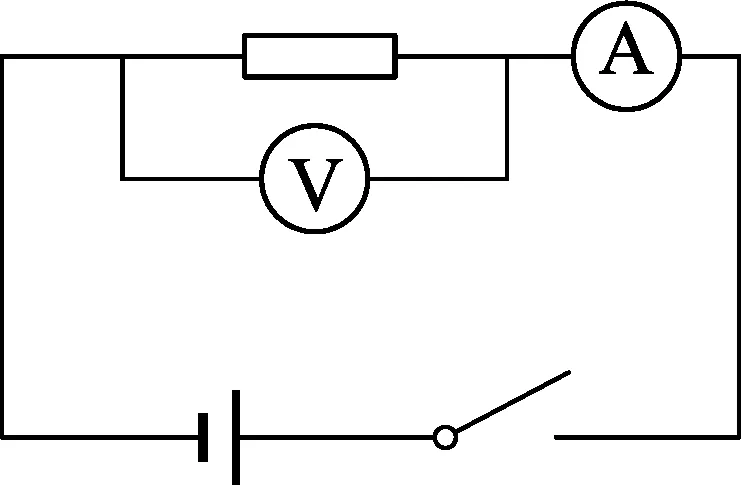

開放設計:學生自主設計實驗電路圖.

師:要探究電流與導體兩端電壓關系,需要設計電路圖,請同學們根據實驗目的討論,設計電路.

生:分組設計.可能出現的電路圖如下.

師:巡視并挑選出合適的電路圖投影.根據以上設計電路圖,教師可以提出以下問題供學生討論思考.

提問1:圖4的設計有什么不足?

提問2:圖5為什么要用燈泡?有沒有必要?

提問3:圖6中滑動變阻器的作用是什么?

圖4 設計4

圖5 設計5

圖6 設計6

圖7 設計7

提問4:除了接入滑動變阻器還有什么辦法可以改變導體兩端電壓?

提問5:圖6和圖7兩種方案哪種更好?

上述設計將學生設計圖中產生的問題重新拋給學生,讓學生相互討論,能實現師生、生生之間的真實交流,實現教學過程的開放.

(2) 教學過程必須遠離平衡態:根據自組織理論,非平衡是有序之源.布魯納認為:“為了促進學生的思維狀態處于非平衡狀態,教師必須努力啟發他們自由靈活地思考問題”.下面以“探究電流與電壓的關系”實驗注意事項的教學為例.

常規設計:教師在學生實驗前采用多媒體或者問答形式闡明實驗中的注意事項.

師:同學們,在實驗過程中,要注意以下幾個事項.

(1) 連接電路是,開關應該處于斷開狀態;

(2) 電表量程的選擇;

(3) 電表正負接線的連接:正進負出;

(4) 滑動變阻器串聯接入電路;

(5) 閉合開關前,滑動變阻器滑動觸片應置于最大電阻處.

根據教師的提示,學生的實驗操作過程處于相對穩定的狀態,實驗方向單一,有序,很難產生自組織結構,學生沒有經歷“試錯”的過程,其批判精神也難以得到培養.

非平衡態設計:實驗中除非涉及到學生的人身安全,否則讓學生自己在探究過程經歷“試錯”.例如:注意事項2的設計

師:同學們,下面請同學們利用桌面提供的器材(電流表、電壓表、3節干電池、滑動變阻器、定值電阻(R=5 Ω、R=10 Ω、R=20 Ω)、開關、導線、坐標紙、塑料薄片),根據設計電路圖連接電路,實驗并記錄數據.

生:學生實驗.

師:(教師巡堂,由于器材提供的電源是4.5 V,個別小組會選擇電壓表量程0-15 V)同學們,老師發現,很多小組在量程的選擇方面,很有安全意識,都選擇了大量程0-15 V,但是電表指針偏轉角度較小,讀數精確度不夠,怎么辦呢?

生:學生討論.

上述設計教師的干預能夠打破學生原有的認知狀態,使整個實驗過程遠離平衡態,而學生在實驗討論中,會發生更深刻的“競爭”,進而發生新的“協同”,使原有的認知結構得到變革和充實.而在知識層面上,學生對為什么要連接滑動變阻器會有更深的認識,同時,也就解決了注意事項4和注意事項5.注意事項3留給學生“試錯”,其印象會更為深刻.該設計讓學生保持一定的懷疑態度進行探究,看似無序的教學過程實質會達到新的平衡,促進教學過程的真正有序化.

(3) 促進教學過程非線性相互作用的發展:根據協同學理論,只有系統內各要素存在非線性相互作用,才能形成自組織結構.而直覺思維作為一種非線性思維,為了促進教學過程的自組織轉變,必須重視發展學生的直覺思維.[1]下面以“探究電流與電壓的關系” 實驗數據分析為例.

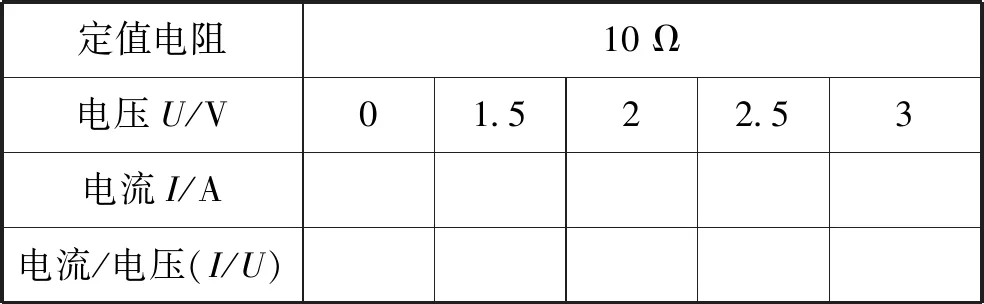

常規設計:給各組學生提供阻值為10 Ω的電阻,引導學生根據實驗數據,求解電壓與電流的比值,證明電流與電壓的線性關系.

師:同學們,電流與電壓可能存在什么關系呢?

生:正比.

師:若是正比,電壓與電流的比值有什么特點?

生:不變.

師:下面同學連接電路進行實驗,完成數據表1并驗證猜想.

表1

生:學生實驗并記錄分析數據,驗證猜想,得出結論.

上述教學經歷“猜想——實驗——分析——結論”的完整探究過程,條理清晰,邏輯嚴密,學生通過計算電流與電壓的比值即可驗證猜想.然而真實課堂中,可能只有部分小組能得到較為理想的數據,加之時間有限,教師往往只選擇1-2小組進行展示,部分教師甚至擔心學生數據不夠“精確”,會在課前準備一組“完美”數據,以此得出結論,長期進行類似的數據處理方式訓練,不但會讓學生的思維局限,無法很好地培養學生的直覺思維和洞察力,也不能及時對數據不理想的小組進行反饋和處理,降低學生的探究熱情.

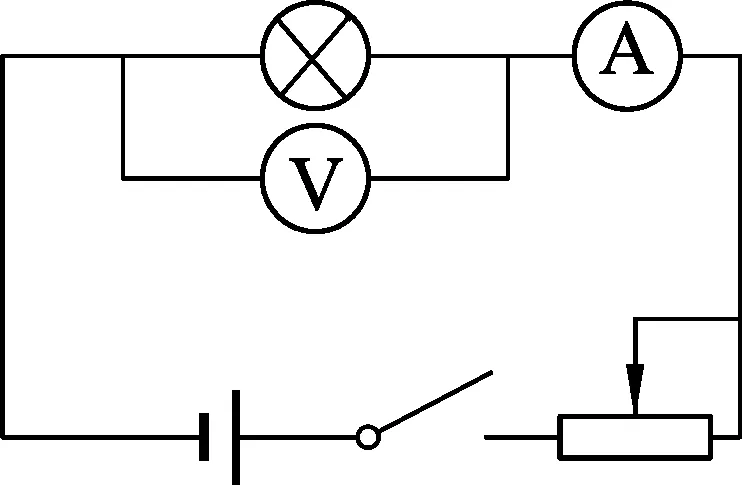

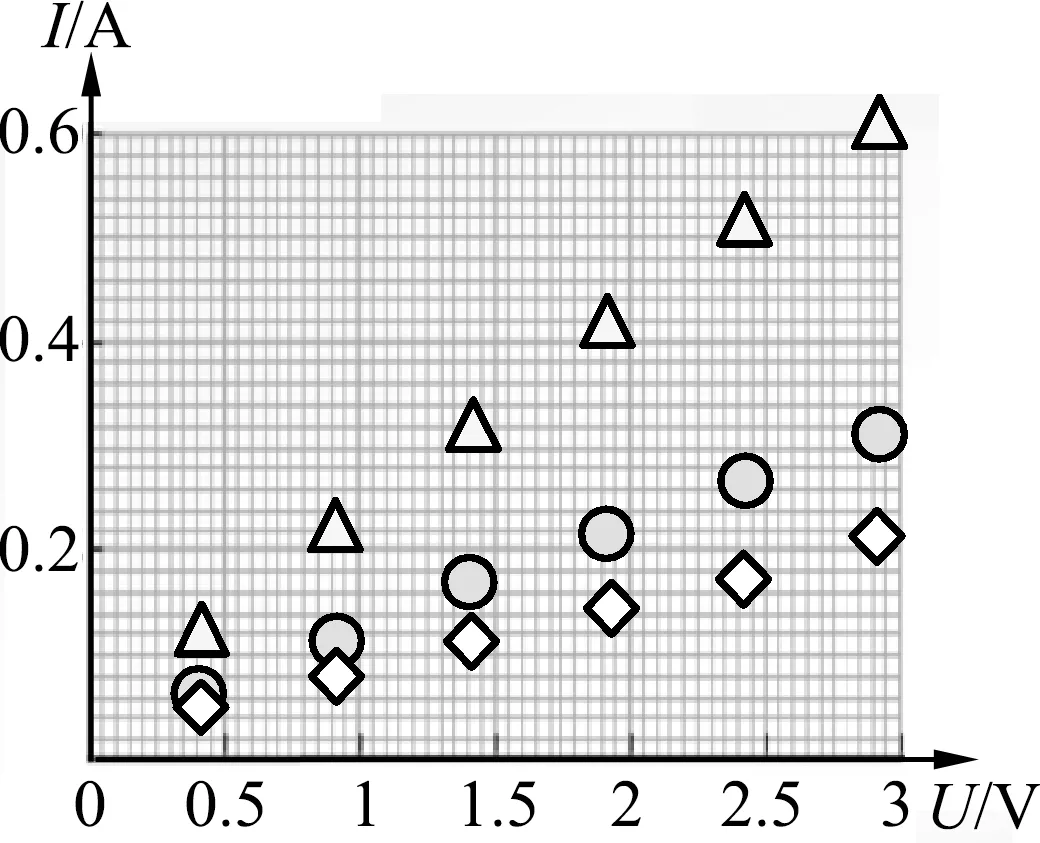

非線性設計:提供不同阻值的電阻(5 Ω,10 Ω,15 Ω),巧妙整合全班學生的實驗數據,通過圖像直觀說明電壓與電流的線性關系.

師:同學們,下面開始實驗,測出數據后,將透明膠片放在坐標紙上,描點在塑料膠片上,只描點,不連線(相同阻值的小組發放相同顏色的描點筆).

生:學生實驗并描點.

圖8 數據統計

師:(收集膠片并投影)好,下面我把我們班的塑料膠片疊放在一起,如圖8,同學們發現什么?

生:阻值相同的幾組同學的數據大致在同一直線上,不同阻值的在不同的直線上.

師:好,現在我用水性筆連線,說明什么問題?

生:電阻一定時,電流與電壓成正比.

該設計在結果尚不明確的情況下,對全班的數據進行了整體感知,而且不受時間限制,直接迅速地找到結論,這種數據處理方式正是對學生直覺思維的培養,能有效促進教學過程從被組織向自組織轉變.

(4) 通過隨機漲落促進教學過程:漲落是指系統的某個變量對系統狀態統計平均值的偏離.漲落導致有序.[1]所以教師在教學中應創造民主的課堂氛圍,鼓勵學生交流,深化各種想法.下面以“探究電流與電壓的關系” 實驗結論的表述為例.

常規設計:根據實驗數據,教師直接給出準確結論同時強調結論表述的注意事項.

師:同學們,由實驗我們可以得到:在電阻一定時,通過導體的電流與導體兩端的電壓存在什么關系?

生:成正比.

師:這里要注意兩點描述:一是“電阻一定”;二是“導體兩端的電壓”.

由教師強調易錯點,學生印象不深,仍舊處于一個被組織的狀態,長期以往學生不善于提出新的想法.

隨機漲落設計:呈現學生表述的常規錯誤,鼓勵學生爭論并得出正確結論表達.

師:通過實驗數據,我們可以得到I與U成正比(板書),這樣書寫規范嗎?請各小組思考討論并完善.

生:交流討論.

師:下面請同學們來修正?

生:應該是同一電阻,電流與電壓成正比.

師:有沒有不同意見?電流與電源電壓成正比嗎?

生:電流與導體兩端的電壓成正比.

師:請同學們完整表達該實驗結論.

生:在電阻一定時,通過導體的電流與導體兩端的電壓成正比.

該過程教師采用一個問題,將學生帶離平衡態,繼而通過對話,辯論,在思維的交流中引導學生深化對電流與電壓的理解,最終形成有序的結構.

3 結束語

在自組織階段中,學生作為主體,起決定性作用,然而,教學過程的自組織轉變是教師、學生、環境等因素的多項協同結果,所以,教師的引導也是教學過程轉變的重要因素.在被組織階段,教師起主導作用,其作用是將學生引領到從被組織到自組織轉變的“臨界區域”直至序參量的出現,沒有被組織階段,就不可能有自組織階段.本文“探究電流與電壓的關系”每個環節的自組織轉變設計中,都離不開教師的“教”,通過教師的“教”,輔助找出教學系統演化過程中的序參量——方法,學生通過分析、綜合、判斷等思維方式,討論、實驗等行為方式實現教學過程的自組織轉變.簡而言之,在教學中,要充分發揮師生雙方的積極作用,形成教育合力,但在這個過程中,教師的角色要從“講深”向“點睛”的引導轉變,從而促進學生主動參與學習,實現教學方式的根本轉變.