中國網絡媒體數據新聞的現狀與趨勢分析

史倩云

摘 ?要 ?數據新聞在全世界范圍內興起于2012年左右。基于數據新聞特點性的數據邏輯、可視化呈現方式和配合多媒體技術的使用,使數據新聞能夠成為迥異于傳統新聞題材的新聞類型和制作方式。數據新聞理念內涵自從進入我國新聞界以來,迅速與網絡媒體結合,以網易、澎湃、財新網為代表的網絡媒體均推出了代表性的數據新聞專欄。文章以網易新聞子欄目:網易“數讀”為例,從數據新聞可視化、數據庫、人才等方面對現有網絡媒體數據新聞的發展現狀及趨勢進行分析。

關鍵詞 ?數據新聞;網絡媒體;可視化;網易“數讀”

中圖分類號 ?G2 ? ? ?文獻標識碼 ?A ? ? ?文章編號 ?2096-0360(2019)06-0005-03

1 ?數據新聞定義

數據新聞是由精確新聞發展而來,精確新聞學源于20世紀60年代西方新聞流派在報道客觀性原則受到質疑后產生了全新的報道思潮而誕生。數據新聞即“數據驅動新聞”,它將復雜的數據以直觀圖表形式呈現,比文字報道更加高效。數據新聞是新聞敘事的新模式與新方法,不再和傳統新聞一樣用文字表達,而是用數據對實事的分析與呈現。

2 ?國內媒體數據新聞探索

在大數據的影響不斷擴大的前提之下,傳統媒體和網絡媒體都開始了對于數據新聞的探索與實踐。其中,央視與百度進行合作,根據百度后臺所提供的大數據開始推出相關的數據新聞在電視媒體平臺播放。2014年春節前夕,“據說春運”系列電視開始在央視的《晚間新聞》報道,將春運遷徙動態經過可視化處理,觀眾可以直觀看到春運過程中人口流動情況及分布方式。接下來,央視還相繼制作了如“數說端午”“兩會大數據”“據說就業”等系列數據新聞欄目。湖南衛視則是地方衛視中人氣和權威性得到認可的代表。“馬欄山指數”就是由《湖南衛視新聞聯播》所研發的一檔軟社會調查節目,通過線上與線下調查結合的方式,在專業機構指導下,對社會端倪進行深度調查、對社會現象進行量化分析。

以搜狐、網易、新浪、騰訊為代表的四大門戶網站也先后分別開設了“數字之道”“數讀”“圖解天下”“數據控”等數據新聞欄目。除了四大門戶網站外,財新網是現如今國內數據新聞做得較好的另一媒體代表,在2013年10月8日成立了數據可視化實驗室,開創了數據新聞專欄“數字說”。其中獲獎作品包括:《周永康的人與財》《青島中石化管道爆炸事故》《2016洪水暴至》等。這些作品分別榮獲2014騰訊傳媒大獎“年度數據新聞”、亞洲出版業協會(SOPA)“2014 年度卓越新聞獎”以及入圍“數據新聞獎”獲獎提名名單。

3 ?網易數讀欄目分析

網易“數讀”欄目于2012年上線,現已成為國內最優質數據新聞欄目之一。“數讀”在多年的不斷磨礪與努力之下,閱讀量和知名度在門戶網站中較高,客戶端下載訂閱量也突破百萬,以同樣一篇“翟天臨事件”為切入的數據新聞比較來說,搜狐“數字之道”和網易“數讀”在官方微信平臺的閱讀量分別為1 291和1.7萬。在7年的發展中,“數讀”日益形成了自己特有的欄目風格和發展模式。

3.1 ?傳統圖表占比低,可視化質量高

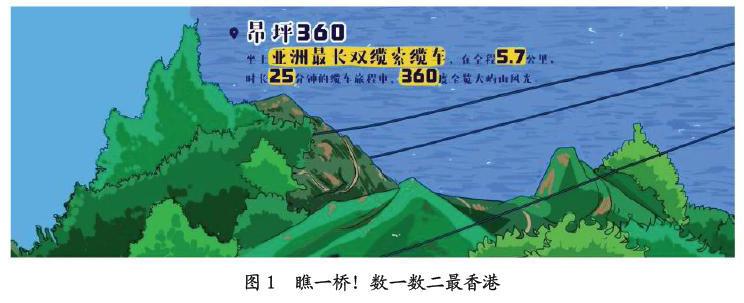

“數讀”的高人氣與其優質的可視化有關,可視化是指,將傳統的數據利用圖像處理和圖形學技術,使其轉換成圖表能在銀幕上顯示,再進行交互性處理的一種技術和方法。數據新聞的可視化形式大致可以分為三種:第一類是一般圖表,指柱形圖、折線圖、氣泡圖、雷達圖等,一般直接用辦公軟件Excel就能完成[1];第二類是創意圖,包括人物關系圖、數據地形圖等運用專業圖形軟件才能完成的圖表;第三類就是動態的交互式圖表。網易“數讀”有別于以往圖表羅列的束縛,極少有運用傳統數據圖表的時候,多大部分使用創意圖表。但“數讀”可視化圖表多是靜態,極少數為動態交互式圖表,動態圖表交互式圖表更有利于與讀者的互動。

如圖1,其在2018年10月24日推出的“瞧一橋!數一數二最香港”的數據新聞。該創意性圖表以圖畫加數據的方式,不僅向讀者展示了香港有關景色的數據,更將這些景色生動呈現于讀者眼前。

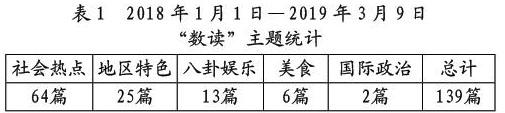

3.2 ?話題廣泛,關注社會熱點

“網易數讀”話題廣泛,從欄目劃分而言,包括社會、環境、國際、經濟、政治、民生以及其他這七個板塊。而其中的大部分內容都是以社會熱點、社會痛點為切入,如“翟天臨不知知網”事件曝光后,在2019年2月16日,其官方微信號上發表了一篇名為“造假的翟天臨,不知道中國的博士有多辛苦”的微信推文,以數據反映在中國的博士畢業難度和就業去向等現象。如表1,從2018年1月1日至2019年3月9日,一年多時間里,網易數讀微信平臺共推出了139篇微信推文,統計數據表明,其中社會熱點有64篇,具有地區特色主題的占25篇,八卦娛樂相關主題13篇,政治話題2篇(其中有單篇涉及多個主題),社會熱點問題占據了數讀的大部分話題來源。

3.3 ?數據庫依賴第三方

盡管網易“數讀”在現有可視化設計和用戶基礎上,對比其他數據新聞平臺有優勢,但就網易“數讀”的數據來源而言,缺少自己獨立的數據庫來源,其數據大多是來源于第三方公開的數據和經過整合的第三方資源,如政府等第三方報告、報表以及調查結果。不止是網易“數讀”,對于很多國內的數據新聞專業媒體來說,是對傳統新聞報道的內容的二次加工,是“數據的搬運工”。這種大幅度依賴于第三方的數據的數據庫,一方面數據的可信度和真實性以及倫理性有待考究,另一方面在數據收集過程中,容易出現數據信息滯后的問題,以“數讀”在2018年9月發布的“讀完研,你的工資可能還沒本科同學高”為例,其中對于讀研目的調查數據,來源于中國學位與研究生教育學會德育委員會(2016),而在2017年之后,非全日制畢業后才既有畢業證也有學位證,政策的不同自然會導致讀研意向的不同,也使得這些數據因為時間的滯后存在信息的滯后。

4 ?現有數據新聞存在問題

4.1 ?隱私侵權現象存在

在大數據力量彰顯的同時,數據新聞中也存在著潛在的問題。數據新聞自然需要以大量數據作為依托,但數據并不代表就是事實,甚至有的來源涉及到侵犯隱私。央視欄目“據說春運”中,百度指數將人們的出行數據進行了統計、記錄。而百度這類門戶網站所擁有的用戶大量數據,用戶是否知情或同意還存在考究。李希光在探討大數據的過程中提到,探究者在對百度、Google、Twitter等搜索引擎與社交工作展開研究以后,便認為大數據會讓人類面臨威脅:不懂得自行刪除沒有價值、不真實或者有威脅性的信息與個人隱私信息,常常極易集聚龐大的信息與群體。倘若這些不真實、有威脅性的信息日益匯集且逐漸龐大,大數據會讓人類腦海中產生一種如同世界末日的驚恐[2]。

4.2 ?人力需求較大,推送周期較長

數據新聞相比于其他類型的新聞,需要更長的制作周期。網易數讀、澎湃新聞美術課等客戶端,都是間接性隔幾天進行推送,推送周期約為一周兩篇,與一般的新聞每天定期進行推送相區別。一方面,由于數據新聞選題有限,一般多適用于財經新聞和社會現象分析。一則數據新聞需要從大量數據中挖掘內涵,并不是所有新聞和數據都有制作成數據新聞的價值。另一方面,由于數據新聞在數據收集、數據抓取、挖掘和分析、可視化的過程比較復雜,需要較多人參與以及較長的制作周期。需要將數據整理、可視化,使得新聞通俗易懂且具備觀賞性。編輯不僅需要傳統的新聞采編的文字功底能力,甚至一些對于電腦編程類的知識、美工設計類的知識也需要熟練操作。因此團隊中若數據新聞人才不足,也會產生推送周期長、推送質量不高的問題。再者,搜集數據的成本較高,也制約了數據新聞的資料收集與加工。

4.3 ?計算公式不統一

數據新聞中通常會涉及社會熱點和現實問題,當將不同地區、以及其他人口統計學因素進行對比時通常用數據來表明,這些數據可能是某兩個數字的百分比,或是更為復雜的計算方式,相較于文字,這種用計算公式所計算出的數據,能更加直觀進行對比,但這些計算公式并非完全統一。如網易數讀在2018年2月4日推送的“放開二孩,中國的生育率也沒救了”一文當中,對中國女性總和生育率進行分析,該文章中使用的總和生育率計算方式,是該國家、地區的婦女在育齡期間,每個婦女平均的生育子女數總和。“數讀”在圖中標注到,這一數據的準確計算方式并沒有達到共識,常有爭議,以國家統計局數據直接計算為準。在數據新聞進行計算后的數據比較時,并非所有數據計算都有統一的公式,通常是在圖片中或者文后進行計算方式的備注,但對于用戶來說,同一個數據名稱的不同算法有可能會給用戶帶來誤導或者產生混淆。

5 ?數據新聞未來發展趨勢

5.1 ?提高數據新聞的可信度

數據新聞的可信度不僅影響著所在媒體的公信力和權威性,還直接決定著宣傳效果。一個具有高可信度的數據新聞媒體,能與受眾形成良性互動,傳播力和公信力也可以形成正循環,形成波紋效應。要想提高數據新聞的可信度,最重要就是要保證數據新聞中的數據的真實性,規范數據來源渠道,必要時進行數據核實;除了真實性之外,提高可信度要在新聞當中標注數據來源,類似于傳統新聞,沒有消息來源和作者介紹的新聞可信度是較低的。

5.2 ?數據新聞的定制化生產

大眾的時代已經過去,小眾甚至微眾的時代已經到來,人們不再滿足于對于大眾、喜聞樂見的信息的獲取,更加追求私人化和定制化,而在互聯網平臺中,海量信息能夠滿足各種人不同的需求,適應了信息和內容的長尾,而數據新聞在未來也會呈現以及滿足這一種私人定制化的趨勢。這種定制化生產分為版面定制、分層定制、內容定制三個方面。

5.2.1 ?版面定制

由于用戶閱讀習慣的不同、甚至是瀏覽器的不同,即使是同一條數據新聞以不同方式呈現,被不同人群所了解的效果都是不同的。在數據新聞未來發展當中,要進一步滿足受眾需求,可以制作不同類型的版面,而用戶可以根據自身需求進行選擇與切換。

5.2.2 ?分層定制

基于移動端便攜的特點,越來越多人開始在網絡媒體上獲取深層次內容,開始閱讀冗長信息。但基于用戶受教育水平和習慣不同,對于內容的層次要求也不同。數據新聞在未來可以實現分層次的定制,對于不同的用戶要求,可以將同一條內容有不同層次供讀者進行選擇。

5.2.3 ?內容定制

數據對人們行為的分析越來越準確,通過大數據分析,可以為受眾量身打造他們所需求的數據新聞。比如說,用戶想要購買一款電子產品,在此之前他的瀏覽和信息已經被記錄。定制化的數據新聞會告訴你,近期出了哪款較為高科技的電子產品,對于不同產品的性價比是怎樣的,適合怎樣的年齡階段?購買過后不同產品的質量以及售后又如何?這些數據可以為用戶的生活決策提供依據,除此之外,系統還會實現個性化的推送,根據用戶閱讀習慣和興趣愛好,去定制個性化的內容,真正做到“我的新聞我做主”。

5.3 ?構建數據新聞人才智庫

5.3.1 ?樹立人才意識,進行教育探索

目前我國大約有30萬人從事數據新聞工作,其中數據新聞人才缺口達150萬人。

數據新聞人才空缺,但當前,我國數據新聞教育才剛剛起步。據有關統計,國內高校當中當前僅有北京航空航天大學、浙江大學、武漢大學等國內八所高校開設云計算與數據科學教育課程,而真正開始數據新聞專業教育的高校還處于實驗性的探索階段。2014年中國傳媒大學秋季學期率先開辦了數據新聞報道實驗班,開了數據新聞理論教育的先河。而后國內其他高校如清華大學、復旦大學、華中科技大學開始將數據新聞開展成為學生可以選擇的選修課程[3]。

5.3.2 ?轉化媒體人角色,構建可視化團隊

數據新聞記者需要具備傳統記者的職業素養之外,還需要具有可視化的技能,兼具人文和藝術素養。可視化是制作一篇數據新聞的前提,因此數據新聞制作過程中會有出現本末倒置的情況,認為可視化技巧比新聞素養更加重要。記者鄒瑩將數據新聞發展歸納為三個階段,其中最初級的第一個階段是直接將第三方平臺數據進行信息圖轉換。這也是最低級的數據新聞,從編輯的視角來看,這是被動的,僅僅是把他人已經做好的東西再進行簡單化的視覺處理,這樣無論是從新聞質量還是數據量上來說都是處于低水平的[4]。目前國內還普遍存在機械地將第三方數據轉換成新聞的現象。一則好的數據新聞必定是要有新聞價值的,具體流程是先發現新聞線索、收集數據、再將數據可視化操作。而不是將可視化放在解讀數據之前。因此傳媒工作者要堅守自己原則同時,帶著新聞敏感去尋找具有價值的數據,學習相關可視化技巧。從曾經的新聞發現者,編輯者,傳播者向數據的整理者,驗證者,分析者,可視化者及時轉變。

參考文獻

[1]陳娟,廖志鵬.我國數據新聞發展狀況研究——以網易“數讀”欄目為例[J].傳媒觀察,2018(10):34-39.

[2]李希光.大數據時代的輿情研判和輿論引導[J].思想政治工作研究,2014(1):15-16.

[3]付松聚.從驅動范式到驅動政策:數據新聞發展的應對之策[J].中國記者,2017(2):67-69.

[4]鄒瑩.南都一期“數讀”作品的誕生[EB/OL].(2013-11-13).http//www.southcn.com/nfdaily/media/cmyj/44/content/2013-11/13/content_84516769.htm.