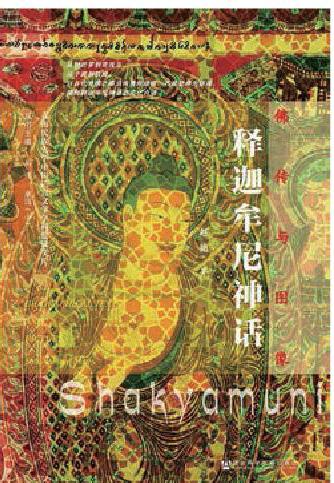

神話中的釋迦牟尼

彭衍綸

早期的佛典對釋迦牟尼的生平多僅作片段式的平實記述。受到希臘文化的浸染,約形成于部派佛教晚期、大乘佛教初期。其時開始有系統描述釋迦牟尼生平事跡的佛傳,其內容多以釋迦牟尼“八相成道”為總線索,結合印度民間有關諸神佛跡等神話傳說,敘述釋迦牟尼充滿豐富意蘊的一生事跡,是釋迦牟尼事跡敘事文學的文本載體。最初的佛傳圖像是從印度民間崇拜的諸神像轉化而來,僅以標記性符號象征釋迦牟尼。后汲取希臘式雕像和浮雕藝術特色,創制佛像與佛傳故事浮雕,形成獨具特色的犍陀羅風格藝術,并與秣菟羅和阿瑪拉瓦蒂,將印度本土傳統與外來因素融會貫通,使佛傳圖像得到更進一步的發展,并逐漸向東擴展,經由中亞出入中國境內,成為釋迦牟尼事跡敘事文學的圖像載體。以上為作者對于本書考察材料的發展、形成歷史的梳理、見解。而無論是釋迦牟尼事跡敘事文學的文本載體或者圖像載體,本書的呈現均極為到位。

《佛傳與圖像:釋迦牟尼神話》趙艷著社會科學文獻出版社2019年4月

全書一氣呵成,內容環環相扣,以釋迦牟尼“八相成道”為線索,將之分為誕生神話、降魔成道神話、初轉法輪神話、涅槃神話四部分,彼此間有著緊密的內在邏輯關聯性。作者明白地指出降神母胎、樹下誕生、七步宣言、行灌浴禮的誕生神話階段使釋迦牟尼初具神性特質;降魔成道神話是釋迦牟尼從人格化形象向神格化形象過渡的重要階段,成道后的釋迦牟尼在鹿野苑初轉法輪,意味著佛、法、僧三寶具足,并使教化的婆娑世界具有新秩序;初轉法輪神話是釋迦牟尼神格化形象的完成階段,佛教由此有了完備的形態,具備宗教所需的基本要素,成為正式的宗教;“涅槃”意味著釋迦牟尼完全脫離三世輪回,達到永遠寂滅的境界,是釋迦牟尼神話中最精華的部分,是佛教宗教性最集中的反映,宗教作用發揮至極致的重要體現。

此書充分引用、論證相關的文本與圖像,剖析釋迦牟尼神性的由來,找尋釋迦牟尼從歷史人物轉變為神話人物的關鍵。在作者的考察下,獲知釋迦牟尼事跡敘事文學主要文本的形成與圖像的成熟,均離不開與亞歐多種文明的碰撞和融合,且結合佛教發展的歷史背景來看,尤其與希臘文化的影響密切相關。部派佛教晚期逐漸勃興的大乘佛教趨于世俗化和大眾化的發展,以釋迦牟尼為核心的神話開始擴展為三世佛與三身佛的神話體系。同時,脫胎于釋迦牟尼神話模式的菩薩和高僧的形象也逐漸神化,使得佛教的萬神殿最終擴展為“恒河沙數”的無窮境地。在這層意義上,亦是佛教從自釋迦牟尼創立之初,僅僅以“四諦”和“三法印”為理論核心的學說派別,演變為真正意義上的以“信仰主義”為核心的世界性宗教的關鍵所在。

民間文學學界一般認為,如屬歷史人物的故事大致可歸于傳說,傳說是一種散文體民間文學體裁,屬歷史性較強的民間故事,與歷史人物、歷史事件和地方古跡、自然風物、社會習俗、日常生活有關。學界對于民間故事范圍的界定通常有廣、狹二義。廣義的民間故事指所有的散文體民間敘事文學,包括神話、民間傳說和狹義的民間故事;狹義的民間故事則指神話、民間傳說以外的散文體民間敘事文學。換句話說,如言“故事”,其涵蓋度似乎可較寬廣,避免局限一格。其實,此書引述的文獻亦非全是口傳資料,或許“釋迦牟尼事跡敘事文學”亦是書名在“釋迦牟尼神話”“釋迦牟尼故事”之外的另一參考、選擇。