高血壓患者對家庭醫生簽約服務利用及效果評價

胡 月,王雪蓮

(1.南京醫科大學醫政學院,江蘇 南京 211166;2.南京醫科大學康達學院,江蘇 連云港 222000)

我國醫療衛生事業正面臨人口老齡化和慢性病高發等挑戰,為更好滿足居民長期、接續性健康照護的需求,需改變以醫院為中心的衛生服務模式。高血壓是社區居民的常見病、多發病,是心腦血管病發病的第一危險因素,其高發病率、高致殘率和高死亡率越來越引起人們的重視[1]。2016年,國務院醫改辦等7部門頒布實施《關于推進家庭醫生簽約服務的指導意見》(國醫改辦發〔2016〕1號),提出到2020年,力爭將簽約服務擴大到全人群,形成長期穩定的契約服務關系,基本實現家庭醫生簽約服務制度的全覆蓋,讓每個家庭擁有一名合格的簽約醫生。

為提高社區居民的健康水平,2012年江蘇省衛生廳發布《關于建立家庭醫生制度的指導意見》,開始推行建立家庭醫生服務模式。2013年根據國家衛計委《關于開展鄉村醫生簽約服務試點的指導意見》,江蘇省于同年啟動鄉村醫生簽約服務試點。從推行至今社區高血壓患者的簽約率上升迅速。周崗社區2013-2017年高血壓患者簽約家庭醫生比例分別為27.22%、39.97%、41.09%、57.22%、89.16%,簽約率逐年上升。

為探究并評價高血壓患者對家庭醫生簽約服務的利用及效果,從而提高農村基層醫療機構對高血壓的管理水平和治療效果,完善家庭醫生服務制,于2018年1-3月在江蘇省南京市江寧區周崗社區對300名高血壓患者進行了調查,并對2017年10月-2018年3月新增家庭醫生簽約人員進行滿意度調查。

1 對象與方法

1.1 對象

①選取南京市江寧區周崗社區衛生服務中心2018年1-3月管理的300例高血壓患者為研究對象。將研究對象隨機分為兩組,每組150例,其中,一組為簽約家庭醫生組,另一組為非簽約家庭醫生組。②2017年10月-2018年3月新增家庭醫生簽約人員。

1.2 方法與內容

通過觀察期間記錄資料,分析簽約組與非簽約組高血壓患者的血壓控制情況、對高血壓的知曉情況、自我管理能力及對家庭醫生簽約服務的滿意度評價情況。

高血壓患者選取標準:所有患者均符合《中國高血壓防治指南》[2]中高血壓相關診斷標準,在不同時間內對患者測3次血壓,取其平均值,平均收縮壓超過140mmHg 或舒張壓超過90mmHg(1mmHg=0.133kPa)。患有嚴重的心肝腎等臟器疾病者、既往有癡呆、精神病史者;外地無法隨訪者;嚴重的認知障礙等不能完成和不能配合的患者都不納入數據選取范圍內。

1.3 統計分析

梳理周崗社區衛生服務中心的300例高血壓患者資料,數據采用SPSS 17.0進行分析,組間比較采用t檢驗。

2 結果

2.1 一般情況

簽約家庭醫生組150例高血壓患者中,男性80例(53.33%),女性70例(46.67%),患者年齡分布于49~71歲,平均(58.69±0.84)歲,高血壓病程2~14 a,平均病程(5.8±3.9)a;非簽約家庭醫生組150例患者中,男性76例(50.67%),女性74例(49.33%),患者年齡分布于48~72歲,平均(57.45±0.74)歲,高血壓病程2~15 a,平均病程(5.8±3.7)a。

2.2 簽約效果評價

2.2.1 兩組患者血壓控制情況

簽約家庭醫生組患者和非簽約家庭醫生組患者服用相同藥物,對非簽約家庭醫生組采用常規社區干預,主要包括4個方面:①建立健康檔案和納入健康管理;②定期為患者測量血壓、心率、身高和體重并計算體質指數等;③對患者進行健康教育,主要通過發放健康手冊的形式;④患者每年在社區進行1次免費健康檢查。

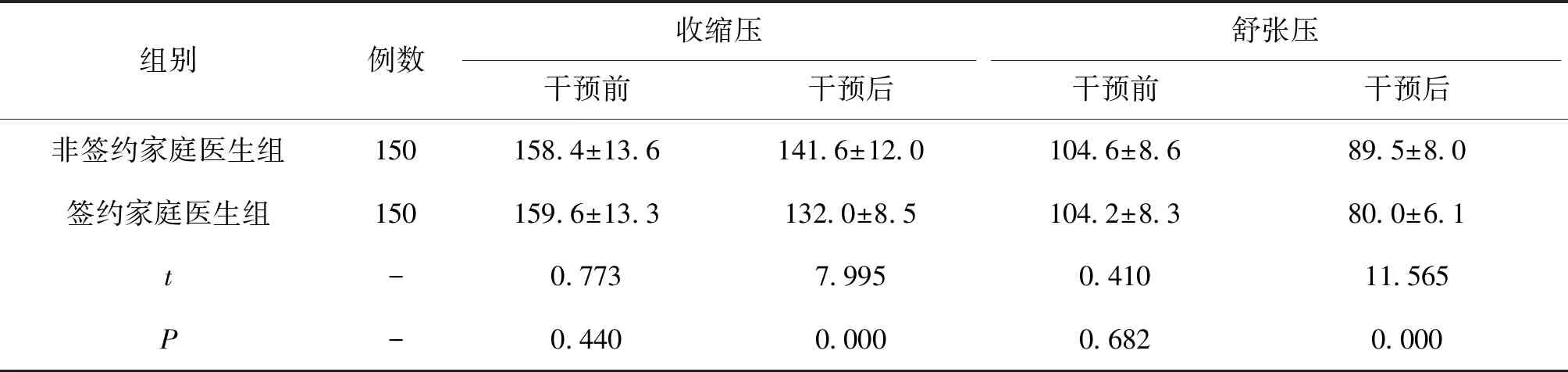

對簽約家庭醫生組在常規社區干預基礎上進行治療及綜合干預管理的社區實驗研究。整個研究流程分為基線調查、健康教育培訓、回訪及評估分析4個部分。社區醫院的醫生對該組150例高血壓患者進行全方位的健康管理。主要包括:定時檢測患者血壓,定時提醒患者服藥,定期對患者及患者家屬進行高血壓疾病相關知識的健康教育培訓,隨時解答患者的問題,定期對患者進行回訪。對入選的所有高血壓患者均使用統一的血壓測量儀進行血壓測量,檢測并記錄所有患者采取社區家庭醫生管理模式前后的收縮壓、舒張壓變化情況。血壓控制情況見表1。

表1 兩組患者血壓控制情況比較 mmHg

由表1可見,簽約家庭醫生組和非簽約家庭醫生組患者的血壓控制情況比較,干預前兩組間差異無統計學意義,干預后簽約家庭醫生組的收縮壓和舒張壓明顯低于非簽約家庭醫生組,差異有統計學意義(P<0.05)。

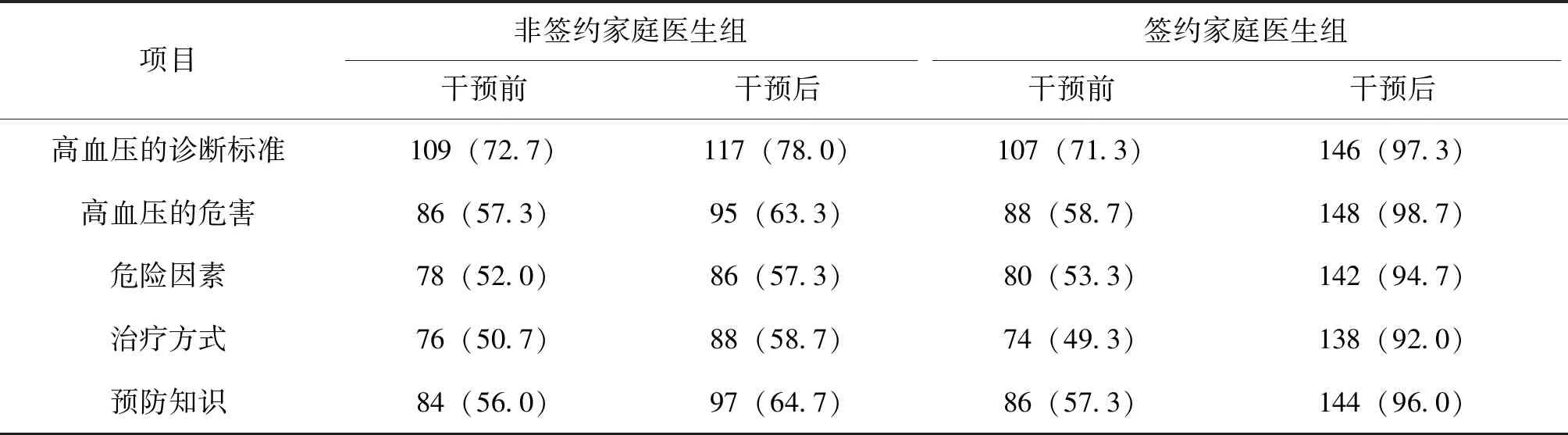

2.2.2 兩組患者對高血壓知識的知曉情況

簽約家庭醫生組干預后患者的高血壓知識知曉率提高明顯,特別是針對高血壓的危害、危險因素、治療方式、預防知識4個方面的知識,而非簽約家庭醫生組高血壓知識知曉率干預后提高效果不明顯,見表2。

表2 兩組患者對高血壓知識的知曉情況 n(%)

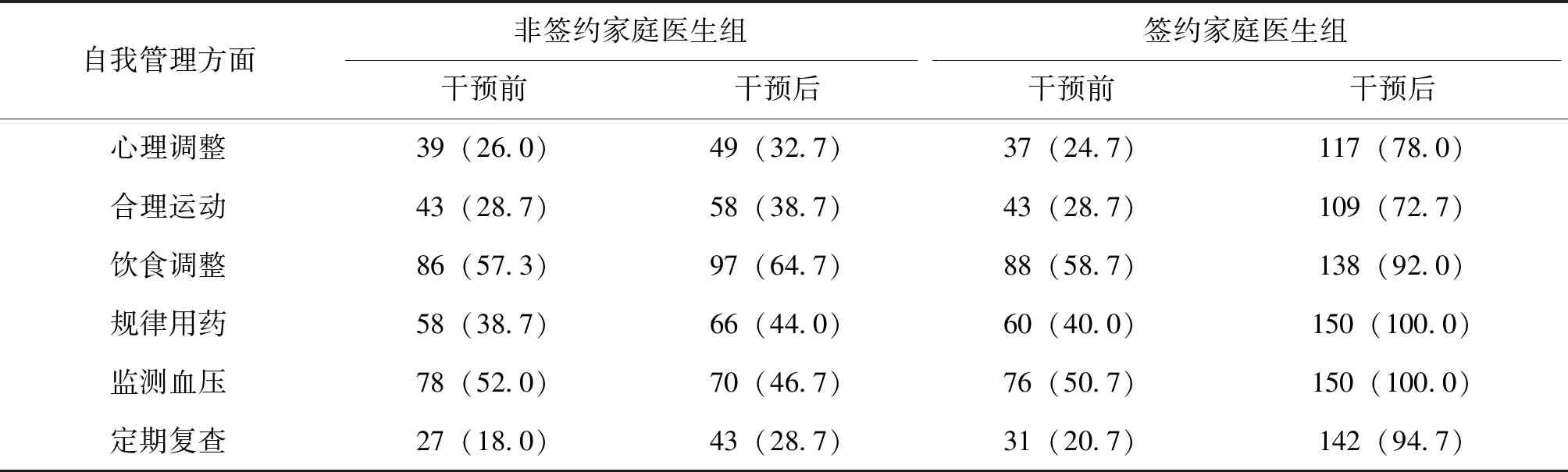

2.2.3 兩組患者的自我管理能力比較

干預后簽約家庭醫生組患者自我管理能力顯著提升。簽約家庭醫生組心理調整方面上升較多,但社區的心理健康服務仍較缺位,詳見表3。

表3 兩組患者的自我管理能力比較 n(%)

2.3 高血壓患者對家庭醫生的滿意度

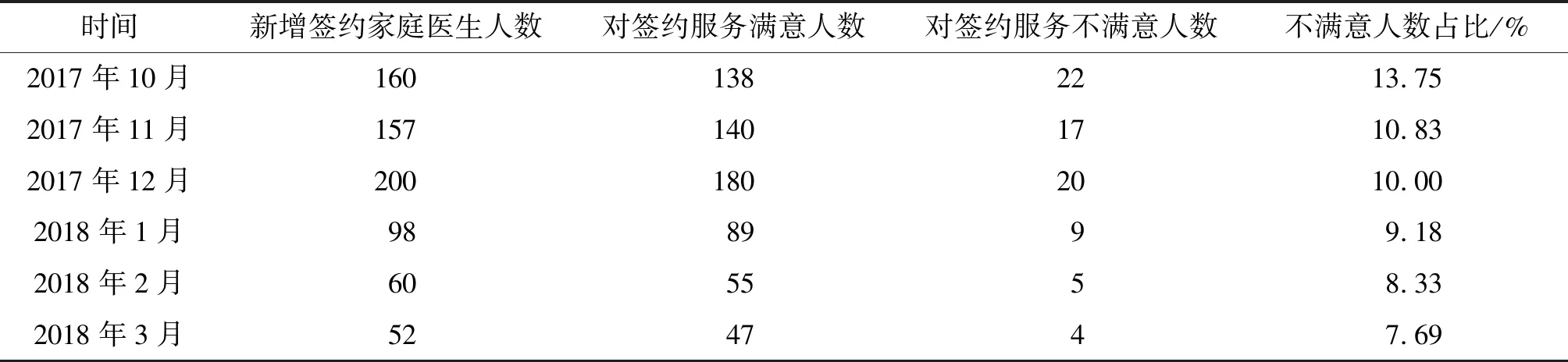

從周崗社區調取2017年10月-2018年3月每月新增簽約家庭醫生人數和對家庭醫生滿意程度評價等相關數據進行分析,見表4。

表4 新增簽約高血壓患者對家庭醫生的滿意度

從表4中可以看出2017年10月-2018年3月每月新增簽約家庭醫生人數呈山峰型增長,2017年12月增長人數達到頂峰200人,可能是因為2017年12月每個星期在社區開展一次簽約家庭醫生的宣傳會,同時在各個區域設置站點進行免費測量血壓、健康咨詢并發放健康教育宣傳手冊。在此半年間不滿意人數比例呈直線下降,經向社區家庭醫生和患者調查發現,家庭醫生簽約服務協議一直在改進,將之前沒有的一些個性化服務項目納入家庭醫生簽約服務協議內,同時還特別提供了分級診療服務,簽約患者在患病后無需排隊掛號,由對應的家庭醫生對疾病進行診斷和治療,如果不能有效處理,家庭醫生根據病情將患者轉到對應的醫療機構診治[3]。

3 討論

家庭醫生簽約服務轉變了基層的衛生服務模式。家庭醫生作為簽約服務第一責任人,為居民提供主動的、連續性的服務,有助于建立穩定的醫患關系[4],改變了間斷性的診療方式,對提高衛生資源利用率、居民健康知識的知曉率和健康行為形成率[5]大有助益。通過家庭醫生簽約服務,優化了就診流向,降低了居民經濟負擔[6],為實現“基層首診,雙向轉診”夯實基礎。原國家衛計委統計表明,截至2017年11月,全國95%以上的城市和縣(區、市)開展了家庭醫生簽約服務工作,重點人群覆蓋率超過65%[7]。根據北京市一項家庭醫生簽約服務現況調查,就診患者的實際簽約率為41.1%,對服務非常滿意和滿意的共計85.6%,73.2%的居民表示簽約后個人生活行為習慣發生了變化[8]。實踐證明,家庭醫生簽約服務取得了一定成績,但在加大宣傳、提高服務效果和加強全科醫生培養上仍待加強。

3.1 家庭醫生簽約尚未實現全覆蓋

截至2017年底,周崗社區還有近11%的高血壓患者未簽約家庭醫生。該社區對家庭醫生簽約服務以發放宣傳手冊的形式為主,同時醫生在患者就醫期間向其推廣介紹,形式較為單一。對未簽約家庭醫生的高血壓患者進行入戶訪問,總結未簽約原因主要有:社區的宣傳力度不夠,居民對簽約服務包的具體內涵及簽約后權益認知不清晰;部分人思想觀念固化;需另外收費或收費標準不合理等。

3.2 簽約服務較有成效

本次調查發現:①簽約組高血壓患者干預后血壓控制效果比未簽約組干預后要理想。反映簽約組的個人接受度和依從性提高。②簽約組高血壓患者對高血壓知識的知曉面擴大了很多,高血壓知識知曉率提高明顯,將近100%的人知道了最基本的高血壓診斷標準和高血壓的危害,這與社區對簽約患者采取每兩周一次的高血壓知識講座、定期家庭隨訪并發放宣傳冊有關。健康教育宣傳冊的內容考慮到社區居民的文化水平,大多以圖片的形式呈現,通俗易懂,讓患者能很快掌握基礎的高血壓相關知識。③簽約組患者自我管理能力顯著提升,心理調整方面上升較多,但社區的心理健康服務仍較缺位。一方面是社區衛生服務機構缺乏優秀的心理醫生資源,家庭醫生大多以全科醫生為主,無法對患者進行深入的思想開導,讓患者理性看待慢性病;另一方面社區高血壓患者的文化水平有限,對自己因為疾病產生的負面情緒不能很好的處理,甚至產生消極心理不愿意配合疾病治療。合理運動方面可看出簽約家庭醫生組在干預后也上升明顯,但對未達到合理運動指標的患者進行調查,總結了幾方面原因,有部分老年人喜愛打麻將或撲克,并且進行時間較長,一般超過6 h,一天的時間基本花在娛樂上,沒有時間進行鍛煉。還有部分老年人認為自己已步入老年,運動不是必要的,太過于消耗體力。飲食調整方面,有部分人未達到標準,經過分析和調查發現男性居多,他們基本有嗜酒如命、不喜食用素菜等共同特征,很難在短時間內改變他們的習慣。一直以來針對高血壓的治療多以藥物治療為主,但因多數患者對疾病的認識不足,因此在藥物使用期間常出現不規律用藥等情況,嚴重影響疾病的治療效果;加之多數患者沒有相應的自我管理知識和自我保健意識,導致影響血壓的危險因素難以控制,極易導致疾病的發展甚至惡化,嚴重威脅患者生命安全,因此為高血壓患者實施合理的健康管理極為必要[9,10]。

3.3 簽約患者對家庭醫生滿意度有待提高

周崗社區服務中心基本是1個家庭醫生負責管理100多個患者,家庭醫生人數匱乏。某些簽約患者對服務不滿意,主要反映簽約后隨訪次數很少,未能“簽而有約”。針對這個問題與社區家庭醫生溝通發現,并不是醫生故意要失職,每個醫生超負荷管理病人,導致出現“約而不履”的現象。與此同時,不僅需關注患者的身體健康,心理健康也需要密切關注。

4 建議

4.1 應豐富宣傳形式,對服務內容和收費標準進一步改革

需提高簽約服務內涵的宣傳解讀,可考慮改進社區的宣傳方式,首先在社區醫院大屏幕上播放家庭醫生的相關宣傳資料,其次針對消息閉塞的空巢老人,征集志愿者,單獨上門免費測量血壓,將健康知識傳遞給老人,最后醫務人員可以通過定期開展情景劇等舞臺表演的方式將簽約家庭醫生的益處和高血壓疾病的預防、治療等相關知識傳遞給居民。既豐富了居民的業余生活,同時拉近了醫者與居民的距離,為以后的友好溝通打下基礎。

在掌握居民健康需求的基礎上,可對個性包服務項目進行調整,提高家庭醫生服務利用率。其次在費用上對于低保或經濟困難的患者,應酌情減免家庭醫生簽約費用。對于簽約家庭醫生的居民應實行差異化醫療保險支付政策,調整報銷比例,在基層就診的患者報銷比例應高于縣級醫院[11]。

4.2 增加家庭醫生人數,優化團隊組建,提高居民滿意度

家庭醫生都是全科醫生,目前在家庭醫生團隊中還沒有配備心理醫生。家庭醫生布局應從全科醫生轉型為團隊醫師,團隊醫師需以全科醫生為主干,心理醫師與護士為輔助共同組建,不僅解決患者身體方面的疾病,同時也要關注患者心理健康,提高居民滿意度。為農村社區居民提供連續性、綜合性的衛生保健服務是基層衛生保健中最重要的主題,居民可從健康教育和健康促進中獲益[12],減少或推遲失能發生。

4.3 患者需重視自身健康管理,理性看待慢性病

部分患者忽視自身健康管理,不能理性看待慢性病。在隨訪中發現當醫生詢問患者運動頻率、最近飲食狀況、是否按時用藥等情況時,有某些患者至少有一項未按醫囑進行操作,詢問原因大多以忘記為由。部分患者缺乏心理調節的能力,過分樂觀或太過悲觀。家庭醫生可通過強調合理膳食、戒煙限酒、適量運動、心理平衡等方面的重要性,改善居民的生活方式,對血壓水平的改善具有良好的促進作用[13],降低疾病風險,也降低疾病帶來的經濟風險[14]。也可通過建立患者自我管理小組,提高患者間學習控制血壓及自我管理能力[15],引導家庭成員積極參與和支持[16]。