消費者何時愿意選擇與規避群體關聯的品牌?*

楊德鋒 江 霞 宋倩文

?

消費者何時愿意選擇與規避群體關聯的品牌?

楊德鋒 江 霞 宋倩文

(暨南大學管理學院, 廣州 510632)

消費者何時愿意選擇與規避群體關聯的品牌?規避群體對消費者的影響機制還需要進一步研究。基于心理逆反理論, 本文通過3個實驗探討自由威脅對消費者選擇與規避群體關聯的品牌的影響。結果發現, 當消費者感知到高自由威脅時, 選擇與規避群體關聯的品牌的意愿較高, 心理逆反發揮中介作用, 敘事和自尊水平對上述影響關系具有調節作用。敘事性的信息使得被試因自由威脅所產生的心理逆反降低, 從而對與規避群體關聯的品牌的選擇意愿降低。對于高自尊的個體, 在高自由威脅時更愿意選擇與規避群體關聯的品牌; 而對于低自尊的個體, 在高/低自由威脅情況下對規避群體關聯的品牌的偏好無顯著差異。本文探討了自由威脅對消費者品牌偏好的影響, 豐富了規避群體和品牌選擇的研究; 驗證了心理逆反在自由威脅與規避群體關聯品牌偏好之間的中介作用, 深化了心理逆反理論。本文對企業在保留現有客戶群的基礎上, 如何吸引外群體消費者具有一定的指導價值。

規避群體; 自由威脅; 心理逆反; 敘述; 自尊

1 引言

在營銷實踐中, 基于參照群體對消費者購買決策的積極影響, 企業常常訴求或者定位于一定的群體, 通過與一定的群體建立聯系, 借助這個群體來標榜品牌的定位和品牌利益。在選擇本品牌的關聯群體時, 企業通常會選擇目標消費者的成員群體(membership groups) (個體歸屬的群體)或渴望群體(aspirational groups) (個體渴望成為其成員的群體)。企業往往避免選擇規避群體(dissociative groups) (個體希望避免與其有關聯的外群體)作為品牌的關聯群體(White & Dahl, 2006)。

相對于那些與規避群體關聯的品牌, 個體對與渴望或成員群體關聯的品牌有更積極的態度(Escalas & Bettman 2003, 2005)。消費者更愿意使用與成員或渴望群體一致的品牌來構建、強化或表達自我形象(Alvarez & Fournier, 2016)為了避免規避群體的形象和消極聯想傳遞給他們(White & Dahl, 2007), 消費者常常會回避購買規避群體所采用的品牌(Escalas & Bettman, 2005)。例如, 對于男性消費者而言, 出于對自我形象的考慮, 通常避免購買與女性消費者關聯的產品(White & Dahl, 2006)。以往研究探討了消費者對成員群體品牌的積極態度(Chan, Berger, & van Boven, 2012), 對規避群體的負面態度(White & Dahl, 2006); 以及在某些情境下, 為了修復自我評價和維護群體形象的需要, 個體也可能采取與規避群體一致的行為(Shalev & Morwitz, 2012; White, Simpson, & Argo, 2014)等。而對于消費者在何種情境下愿意選擇與規避群體關聯的品牌(brandwithgroups), 規避群體對消費者選擇意愿的影響機制還需要進一步研究。

消費者在何種情境下愿意選擇與規避群體關聯的品牌?本文認為當個體的自由受到某些因素的限制而無法實現時, 有可能愿意選擇與規避群體關聯的品牌。在現實生活中, 人們常常會感受到自由受限。例如, 中學生必須穿校服, 員工必須遵守公司規章制度等。當某些自由受到限制時, 個體感知的自由威脅將產生一種旨在恢復受威脅或被剝奪的自由的動機, 這種動機狀態即“心理逆反” (Brehm & Brehm, 2013)。為了重新恢復受到威脅的自由, 個體會做出一系列的反常規行為。例如, 受到嚴格管教的學生更偏好奇異的發型或者服飾; 空間受限的消費者通過多樣性的選擇來恢復自由(Levav & Zhu, 2009)。

消費者往往避免使用與規避群體關聯的品牌以表明自己與規避群體之間無關聯(Escalas & Bettman, 2005)。在當個體的自由受到威脅時, 心理逆反的動機狀態可能促使消費者采取一些反常規的消費行為(如采用與規避群體關聯的品牌)以應對自由威脅。在企業實踐中, 很多品牌常常定位于某個目標群體, 然而在擴大客戶基礎的過程中, 外群體消費者可能視該品牌所定位的目標群體為規避群體。如何減弱消費者對該品牌的消極態度, 如何拓展客戶群體是品牌經理需要解決的問題(Erdem & Sun, 2002)。基于此, 本文從自由威脅的視角, 探討其對消費者品牌偏好的影響, 心理逆反的中介作用, 以及敘事和自尊水平對上述影響的調節作用。

2 理論與假設

2.1 與規避群體關聯的品牌

品牌不僅具有功能價值, 還具有滿足消費者的社會認同和幫助消費者進行自我表達的屬性。例如, 品牌可以作為身份信號(Berger & Heath, 2008)和傳達自我概念(Escalas & Bettman, 2003)等。以往研究表明, 為了表明自己是什么類型的人, 消費者會采用品牌形象與自己成員群體或者渴望群體一致的品牌(Alvarez & Fournier, 2016); 對與規避群體關聯的品牌或行為通常給予較為負面的評價(Berger & Heath, 2008)。當消費該產品會被用于推斷個體身份時, 消費者對其的回避態度更為強烈(Berger & Rand, 2008)。此外, 在個體對自我形象比較關注(White & Dahl, 2006), 或者是個體的群體身份被激活時(White & Dahl, 2007), 消費者對與規避群體關聯的品牌的負面態度也比較強烈。

在某些情境下, 學者們發現, 消費者也可能與規避群體關聯的行為保持一致。例如, Choi和Winterich (2013)的研究發現, 啟動個體的道德認同將顯著提升個體對外群體品牌的態度。Shalev和Morwitz (2012)的研究發現了“低地位使用者效應”, 即當觀察者意外發現一個低社會經濟地位的人在使用本不是定位于該群體的產品時, 受“比較驅動?自我評價”的影響, 觀察者對該產品的購買意愿顯著提升。White等(2014)的研究也發現, 在公開場合得知規避群體在某些積極行為方面表現優異時, 由于個體的群體形象受到威脅, 進而也積極地參與該行為。由此可見, 消費者采取與規避群體一致的行為有不同的原因, 可能是恢復對自身的個人評價, 也可能是基于群體動機。

2.2 自由威脅及其影響

自由威脅是他人或組織有意識施加的, 任何使個體難以踐行某種自由的力量。在日常生活中, 我們經常有自由受限的經歷, 想做一些事情, 卻因為某些因素的限制而不能實現。例如, 員工必須穿著工裝, 餐廳某些區域不向普通顧客開放等。人們相信自己擁有從事某些事情的自由, 如果該自由被剝奪或受到威脅, 個體將產生恢復該自由的動機狀態, 即“心理逆反” (Brehm & Brehm, 2013)。心理逆反大致會引發三類恢復自由的行為:一是直接做出與威脅方向相反的行為, 稱為“反向效應(boomerang effects)”; 二是做出與受威脅的自由相似的其它自由行為以間接恢復自由感, 即“關聯反向效應(related-boomerang effects)”; 三是通過觀察他人以間接恢復自由, 即“替代反向效應(vicarious- boomerang effects)” (Brehm & Brehm, 2013; Quick & Stephenson, 2008)。在不同情境下, 為了恢復自身受威脅的自由, 個體將采取直接或間接的行為。個體最終采取哪種行為取決于恢復自由的成本、可行性以及心理逆反的強度等(Quick & Stephenson, 2007)。

以往研究發現, 人們更愿意與積極的群體建立關聯, 對規避群體往往采取避免接觸的態度(White & Dahl, 2006, 2007)。我們認為, 在自由受到威脅的情境下, 消費者偏好與規避群體關聯的品牌, 是由于他人或組織有意識的施加使得個體自由受到威脅引起的。當個體直接反抗的難度或損失較大時, 個體往往不會直接做出與自由威脅相反的行為, 而是通過一些間接的方式以恢復自由, 即“關聯反向效應” (Brehm & Brehm, 2013)。心理逆反的產生促使消費者試圖通過特定的產品選擇或購買決策等間接的方式來應對自由威脅(Kivetz, 2005)。例如, 相對狹小的空間使消費者產生被限制感時, 消費者感知自身的獨特性和自由受到侵犯, 進而產生心理逆反。然而, 由于改變所處物理空間大小的難度過大, 消費者會轉而通過尋求多樣化與獨特的選擇來進行自我表達, 從而間接恢復自由(Levav & Zhu, 2009)。

在自由受到威脅的情境下, 以往規避的選擇/行為的吸引力會顯著提升(Buboltz, Thomas, & Donnell, 2002)。選擇與規避群體關聯的產品, 一方面可以作為對所屬群體的群體規范的有力反抗; 另一方面也可以作為自我表達以及間接獲取自由的方式。另外, 研究發現個體感知自由威脅的強度越大, 產生心理逆反的程度越高(LaVoie, Quick, Riles, & Lambert, 2017)。因此當個體感知到高自由受威脅時, 更偏好與規避群體關聯的品牌來恢復自由。據此, 提出假設H1:

H1:與低自由威脅的情況相比, 在高自由威脅時, 個體更偏好與規避群體關聯的品牌。

2.3 心理逆反的中介作用

如前文所述, 在日常生活中, 個體感知到自由威脅時將產生一種旨在恢復受威脅或被剝奪自由的厭惡性動機狀態, 即心理逆反(Brehm & Brehm, 2013)。心理逆反的產生導致個體在認知、行為層面采取一系列旨在恢復自由的措施(Quick & Stephenson, 2008), 包括表達與威脅相反的立場或踐行相反的行為, 踐行與受威脅自由相關的其他自由, 或者對威脅源進行貶損等。例如, 接收到吸煙有害的說服信息使得個體感知到自由威脅, 導致個體可能對吸煙行為持相反立場(LaVoie et al., 2017)。

心理逆反的產生增強了個體恢復自由的動機, 使得那些被禁止或勸阻行為的感知吸引力提高, 而那些被鼓勵或推薦行為的吸引力反而降低(Buboltz et al., 2002)。當個體的自由受到威脅時, 心理逆反的產生使得那些被群體規范反對、個體以往避免的行為的吸引力顯著提升。此時, 相對于通常更受人青睞的與成員群體關聯的品牌, 雖然與規避群體有關聯的品牌帶有一定消極的意義, 但是對自由受到威脅的個體卻更有吸引力。在自由威脅情境中, 由于心理逆反的產生, 消費者更偏好與規避群體關聯的品牌以恢復受到威脅的自由。我們認為個體在自由受到威脅時, 更傾向于選擇與規避群體關聯的品牌, 出現這種“關聯反向效應”是由于自由威脅引發了心理逆反。據此, 本文提出假設H2:

H2:高自由威脅(vs.低自由威脅)個體更偏好與規避群體關聯的產品, 這是由于高自由威脅(vs.低自由威脅)引發個體更高水平的心理逆反。心理逆反在自由威脅和規避群體關聯的品牌偏好的關系中起中介作用。

2.4 敘事的調節作用

為了進一步驗證H2, 即心理逆反的中介作用, 本文引入可降低心理逆反的變量, 即敘事。敘事是指以故事的形式描述連貫的事件或經歷, 在描述中包括事件的開始、過程和結尾(Hinyard & Kreuter, 2007)。而非敘事方式是以論據、命題為基礎的無敘事性的信息呈現(Kreuter et al., 2007; Murphy, Frank, Chatterjee, & Baezconde-Garbanati, 2013)。以往研究表明, 敘事可以降低人們對信息“抗拒”的程度(Bilandzic & Busselle, 2013)。例如, 相較于辯護性廣告, 敘事型廣告使得消費者對品牌的評價和態度更積極(Dunlop, Wakefield, & Kashima, 2010)。這是由于敘事通過認知和情感兩個方面對信息接收者產生影響(van Laer, De Ruyter, Visconti, & Wetzels,2013)。敘事將觀眾的注意力“代入”至敘事的世界中, 并引起他們情感上的反應(Green & Brock, 2000)。敘事作為一種積極的情感體驗, 將減弱與逆反相關的憤怒情感(Green, Chatham, & Sestir, 2012)。

此外, 人們在接收敘事信息的過程中將消耗更多反抗或者批判性思考的認知資源(Chang, 2009), 使得信息接收者很難提出反對觀點(van Laer et al., 2013)。當人們關注敘事信息時, 反抗該信息的能力將會受阻(Bilandzic & Busselle, 2013), 有效降低個體對信息的反抗心理(Moyer-Gusé & Nab, 2010; Quick, Shen, & Dillard, 2013)。非敘事的方式向個體呈現的信息以理性的論點和事實證據為主(Durkin, Biener, & Wakefield, 2009)。相對于敘事, 非敘事的方式無法使信息接收者產生積極的情感, 而是促使個體對信息進行系統加工, 更容易對說服信息產生反抗心理(Hinyard & Kreuter, 2007)。因此, 相較于敘事組的個體, 自由威脅使得非敘事組的個體對信息的接受度更低, 從而使得他們在經歷自由威脅后做出更多反常規的反應。

對于敘事組, 個體在經歷自由威脅后, 反抗信息的能力受阻(Bilandzic & Busselle, 2013), 與規避群體關聯的品牌對其缺乏吸引力(Buboltz et al., 2002)。而對于非敘事組, 非敘事的信息傳遞方式使得個體對自由威脅信息更抗拒, 更傾向通過某些反常規的行為以恢復受威脅的自由。相對于通常更受人青睞的與成員群體關聯的品牌, 選擇與規避群體有關聯的品牌被認為是比較反常規的行為。自由威脅使得非敘事組的個體更偏好與規避群體關聯的品牌以應對自由威脅。因此, 對于敘事組的個體, 高自由威脅(vs.低自由威脅)不會影響個體對與規避群體關聯品牌的偏好; 反之, 對于非敘事組的個體, 高自由威脅(vs.低自由威脅)會導致個體更偏好與規避群體關聯的品牌。

此外, 敘事會調節人們在經歷自由威脅后的心理逆反水平。相對于非敘事的傳遞方式, 敘事通過消耗反抗性的認知資源, 有效降低個體的反抗心理(Moyer-Gusé & Nab, 2010; Quick, Shen, & Dillard, 2013); 甚至通過情感的介入, 以積極的情感代替消極的情感從而降低逆反(Green, Chatham, & Sestir, 2012), 進而個體產生的心理逆反水平較低, 使其缺乏更強的動機去選擇與規避群體關聯的品牌。對于非敘事組的個體, 高自由威脅(vs.低自由威脅)引發較強的心理逆反, 使得個體具有較高的動力去通過選擇與規避群體關聯的品牌來降低因自由威脅引發的心理逆反, 幫助個體恢復自由的狀態。因此, 非敘事的個體對與規避群體關聯的品牌具有更高的偏好。據此, 本文提出假設H3和H4:

H3: 敘事調節自由威脅對規避群體關聯的品牌偏好的影響。對于敘事組的個體, 高自由威脅(vs.低自由威脅)不會顯著提升其對規避群體關聯品牌的偏好; 而對于非敘事組的個體, 高自由威脅(vs.低自由威脅)時更傾向選擇與規避群體關聯的品牌。

H4:心理逆反在自由威脅和個體對規避群體關聯的品牌偏好之間的中介作用被敘事所調節。對于敘事組的個體, 心理逆反的中介作用不顯著; 對于非敘事組的個體, 心理逆反的中介作用顯著。

2.5 自尊的調節作用

消費者在自由威脅的情況下對與規避群體關聯的品牌偏好是否會因個體的差異而有所不同?心理逆反理論中的自由被詮釋為“一種隨時間發展的對現實的主觀認知”, 這表明人們對特定行為的自由及其重要程度的認知存在個體差異性(Quick & Stephenson, 2008)。研究表明心理逆反會因個體的人格特質而有差異, 使得人們會做出不同的自由恢復行為(Brown, Finney, & France, 2011)。本文引入自尊變量, 進一步檢驗個體差異對與規避群體關聯的品牌偏好的影響。

自尊是自我概念中的重要內容, 是個體對于自身的評價和判斷, 影響個體應對周圍環境的方式(Kernis, 2003)。在面對自我威脅時, 不同自尊水平的個體會采取不同的歸因方式以及行為模式。高自尊的個體在遭遇自我威脅后, 傾向于外部歸因, 積極采取補償策略減少威脅對自身的傷害; 而低自尊的個體對消極因素更傾向于采用內部歸因, 在遭遇自我威脅后偏向于采取順從策略(Vandellen, Campbell, Hoyle, & Bradfield, 2011)。

當面臨自由威脅時, 自尊水平的高低將調節個體對自由威脅的反應。相較于低自尊的個體, 對于高自尊的個體, 高自由威脅(vs.低自由威脅)對他們的自尊造成更高的威脅, 從而使得他們做出更多反常規的反應。在經歷自由威脅后, 高自尊的個體往往更傾向于采取一定的策略以重新恢復自由; 低自尊的個體更傾向于順從。與規避群體關聯的品牌帶有一定消極的意義, 但是有助于自由受到威脅的高自尊個體恢復自由, 與規避群體關聯的品牌對高自尊個體更有吸引力; 而對低自尊的個體就缺乏吸引力。因此, 對于高自尊的個體, 高自由威脅(vs.低自由威脅)會導致個體更偏好與規避群體關聯的品牌; 反之, 對于低自尊的個體, 高自由威脅(vs.低自由威脅)不會影響個體對與規避群體關聯的品牌的偏好。

此外, 高自尊的個體具備較高的自我概念清晰性和確定性(Heimpel, Wood, Marshall, & Brown, 2002), 這種特質使得他們更加珍視自由, 高自尊的個體在經歷自由威脅后, 對自由威脅的逆反心理更強; 與規避群體關聯的品牌可以緩解因自由威脅引發的心理逆反, 幫助個體恢復自由。因此, 在經歷自由威脅后, 高自尊個體擁有較高的心理逆反水平, 進而更偏好與規避群體關聯的品牌。低自尊的個體在面對自由威脅時更可能表現順從或贊成的態度(Wood & Forest, 2016), 由此產生的心理逆反水平也較低, 使得他們沒有動力通過選擇與規避關聯的品牌來降低心理逆反, 低自尊個體缺乏更強的動機去選擇與規避群體關聯的品牌。據此, 本文提出假設H5和H6:

H5: 個體的自尊水平調節自由威脅對規避群體關聯品牌偏好的影響。對于高自尊的個體, 高自由威脅(vs.低自由威脅)時更偏好與規避群體關聯的品牌; 而對于低自尊的個體, 高自由威脅(vs.低自由威脅)不會顯著提升個體對規避群體關聯品牌的偏好。

H6:心理逆反在自由威脅和個體對規避群體關聯的品牌偏好之間的中介作用被自尊水平所調節。對于高自尊的個體, 心理逆反的中介作用顯著; 對于低自尊的個體, 心理逆反的中介作用則不顯著。

3 預實驗

在主實驗之前開展了一個前測, 前測實驗的目的在于確定正式實驗中所用的關聯群體。前測實驗主要包含兩個部分:一是為了獲得關聯群體的提名; 二是確定正式實驗的關聯群體。

3.1 關聯群體的篩選

通過問卷的形式對大學生進行調查。共發放45份問卷, 剔除回答不完整和不合格的問卷, 獲得有效問卷39份, 其中男生18名, 女生21名。實驗過程采用Escalas和Bettman (2005)的方法, 要求被試先分別閱讀關于“成員群體”、“規避群體”和“中性群體”的輔助性解釋, 再分別填寫一個“成員群體”、“規避群體”和“中性群體”。

首先, 要求被試填寫一個成員群體。對于成員群體, 本研究給予的解釋是“您目前屬于這個群體并認為自己是這個群體中的一員。您認為自己是這個類型的人, 并能很好地與這個群體的成員相處, 并發現這個群體的其它成員和您很相似”。接著, 要求被試填寫一個規避群體, 對于規避群體, 本研究給予的解釋是“您目前不屬于這個群體。您認為自己不是這個群體的人, 您不想與這個群體的成員聯系在一起, 也不想別人將您和這個群體聯系在一起。但這個群體是一個緊密聯系的群體, 群體成員之間的相似性很高”。最后, 要求被試填寫一個中性群體, 對于中性群體, 本研究給予的解釋是“您目前不屬于這個群體, 不認為自己是這個群體中的一員。您認為自己并不是這個群體的人, 并且與這個群體成員相處一般。但這個群體是一個緊密聯系的群體, 群體成員之間的相似性很高”。最后, 獲得提名最多的成員群體是學生群體; 規避群體依次是同性戀群體、偽娘群體、農民工群體; 中性群體依次是素食主義群體、家庭主婦群體、戶外旅行群體。

3.2 確定正式實驗的品牌關聯群體

通過問卷的形式對某大學的大學生進行調查。共發放55份問卷, 剔除回答不完整和不合格的問卷, 獲得有效問卷48份, 其中男生23名, 女生25名。要求被試填寫對于上述群體的歸屬程度和渴望程度的量表(Escalas & Bettnan, 2003, 2005), 歸屬程度的問項包括“我認為自己是這種類型的人”; “我屬于這個群體”; “與這個群體中的人相處, 我覺得很輕松、很自然”。渴望程度的問項包括“我羨慕這類人”; “我希望成為這個群體的一員”。采用7點量表, 1 = 非常不同意; 7 = 非常同意。

取群體歸屬程度的3個測項的平均值表示被試對群體歸屬程度的得分(α = 0.87), 取群體渴望程度的2個測項的平均值表示被試對群體渴望程度的得分(α = 0.92)。在歸屬程度上, 被試對于三個群體的歸屬程度存在顯著差異,(2, 141) = 212.52,< 0.001, η= 0.75。對學生群體的歸屬得分(= 6.09)顯著大于素食主義群體(= 3.46),(95) = 28.33,< 0.001, Cohen’s2.63; 學生群體的歸屬得分(= 6.09)顯著大于同性戀群體(= 1.94),(95) = 17.25,< 0.001, Cohen’s4.51; 素食主義群體(= 3.46)顯著大于同性戀群體(= 1.94),(95) = 20.60,< 0.001, Cohen’s1.46。在渴望程度上, 被試對于三個群體的渴望程度存在顯著差異,(2, 141) = 157.38,< 0.001, η= 0.67。學生群體的渴望得分(= 5.27)顯著大于素食主義群體(= 3.75,(95) = 33.69,< 0.001, Cohen’s1.42)和同性戀群體(= 1.59,(95) = 16.02,< 0.001, Cohen’s3.87), 素食主義群體的渴望得分(= 3.75)顯著大于同性戀群體(= 1.59),(95) = 17.51,< 0.001, Cohen’s2.08。因此, 我們最終選擇學生群體為成員群體, 同性戀群體為規避群體和素食主義群體為中性群體。

4 實驗1:自由威脅的主效應以及心理逆反的中介效應

實驗1的目的是檢驗自由威脅如何影響消費者對與規避群體關聯的品牌偏好(H1)。在實驗1中同時測量被試的心理逆反, 并檢驗心理逆反的中介作用(H2)。此外, 自由威脅對與規避群體關聯的品牌偏好的影響可能是因為受到自由威脅的個體尋求權力或地位, 也可能是因為個體情緒的變化, 或者是個體對獨特性的需求。因此實驗1測量并排除這些變量的影響。

4.1 實驗設計

本實驗采用2(自由威脅:低vs.高) × 3(關聯群體:規避群體vs.成員群體vs.中性群體)的組間實驗設計。因變量為被試對與規避群體/成員群體/中性群體關聯的品牌評價。本實驗的參與者是220名在校大學生, 其中男生101人(占45.9%), 女生119人(占54.1%)。

4.2 實驗操縱與測量

根據逆反理論, 態度表達的自由受到威脅時會產生逆反現象(Brehm & Brehm, 2013; Nail, van Leeuwen, & Powell, 1996)。本次實驗要求被試對“是否應該準許外賣進入校園發表看法”來實現對自變量自由威脅的操縱。自由威脅的高低通過采用不同的語言表述方式呈現, 在高自由威脅組使用施壓式的命令、帶有絕對性主張的表達, 比如“你必須要同意我”、“你不能否認這個事實...”; 在低自由威脅組, 則使用陳述個人立場, 不具威脅性的表達, 比如“我個人覺得...”。

在高自由威脅組, 被試閱讀到的材料內容為“我認為絕對不應該準許外賣進入校園。你必須要同意我的觀點!現在的高校食堂的伙食是很不錯的, 比外賣食材安全可靠, 這是你不能否認的事實。外賣送餐員在校園高速穿行, 帶來交通安全隱患。另外, 小商小販隨時進出校園嚴重影響正常的教學、生活秩序。所以, 你必須要同意我的觀點, 我們必須反對在校園里送外賣這件事!”

在低自由威脅組, 被試閱讀到的材料內容為“我個人不大同意準許外賣進入校園。我不同意, 只是我個人覺得現在的高校食堂的伙食還是很不錯的, 比外賣安全可靠。外賣送餐員在校園高速穿行, 也帶來交通安全隱患。另外, 小商小販隨時進出校園影響校園正常的教學、生活秩序。當然這些只是我個人的想法, 你有權表達你的觀點, 不用受我的影響, 而且我也會尊重你的觀點。”

自由威脅的操縱檢驗量表共4個問項(Dillard & Shen, 2005), 采用7級量表(其中1 = “非常不同意”, 7 = “非常同意”)。問項包括“閱讀完溝通內容后, 我覺得我做決定的自由受到了威脅”; “閱讀完溝通內容后, 我認為我選擇支持或反對這件事的自由受到了限制”; “我認為搭檔的溝通內容是為了控制我的自由”; “我認為遵從搭檔的想法使我感到有壓力”。

因變量品牌評價的測量采用van Horen和Pieters (2017)的量表, 品牌評價的5個問項包括“該品牌產品是有趣的”; “該品牌產品是有吸引力的”; “是否考慮購買該品牌/產品”等。對其他相關變量的測量均采用成熟量表, 量表均為7級量表(其中1 = “非常不同意”, 7 = “非常同意”)。心理逆反的測量來自Hong和Page (1989)使用的量表, 共11個問項, 例如, “依賴別人的這個想法使我惱火”; “當我不能自由獨立地做決定時, 我會很沮喪”等。權力感的測量量表共6個問項(Stapel & van der Zee, 2006), 例如, “我覺得我現在是有說服力的”; “我覺得我現在是跋扈的”; “我覺得我現在是具有支配力的”等。情緒量表(Levav & Zhu, 2009)共6個問項, 例如, “我覺得我現在是高興的”; “我覺得我現在是難過的”; “我覺得我現在是悲觀的”等。獨特性的測量采用Lynn和Harris于1997年編制的獨特性量表, 該量表共3個問項, “獨特對我來說很重要”; “我會故意做一些事情讓自己不同于周圍的人”; “我有獨特性的需求”。

4.3 實驗流程

參考Nail等人(1996)的實驗流程, 在問卷第一頁告知被試本次實驗的目的是研究溝通方式的作用。被試需要對“是否應該準許外賣進入校園”這個話題發表看法, 然后閱讀和評論別的隨機搭檔對此話題的觀點。被試有5~8分鐘時間寫下個人對此事的看法并提交系統, 接著系統將呈現其他實驗參與者的觀點供被試閱讀(事實上系統推送的是關于自由威脅的操縱材料)。

被試閱讀完高/低自由威脅操縱材料中的一種(該材料被認為是別的實驗參與者對于“是否應該準許外賣進入校園”的觀點), 然后被試填寫對該觀點的評價。

接著, 被試進入一個看似完全不相關的產品意見調查研究中, 要求被試對與不同群體關聯的品牌進行評價。在該部分, 被試先閱讀關于手表品牌的簡短材料, 告知被試品牌手表即將推出新款, 對于即將推出的新款手表, 代言人是同性戀群體(規避群體組)/素食主義群體(中性群體組)/大學生群體(成員群體組)。不同關聯群體組的被試對相應關聯群體代言的手表做出評價。

在完成品牌評價后, 要求被試填寫心理逆反、獨特性、權力感、情緒的測量量表, 與關聯群體的歸屬和渴望程度, 以及年齡、性別等人口統計信息, 最后領取相應報酬離開。

4.4 數據分析與結果

4.4.1 自由威脅的操縱檢驗

取自由威脅操縱檢驗4個問項的均值表示被試感知自由威脅程度的得分(α = 0.85)。單因素方差分析結果顯示:高自由威脅組的被試感知到的自由威脅程度(= 5.25)顯著高于低自由威脅組的被試(= 2.96),(1, 218) = 159.67,< 0.01, η= 0.43。由此說明, 自由威脅操縱成功。

取關聯群體操縱檢驗的前3個測項的平均值表示被試對關聯群體的歸屬程度。被試對成員群體、中性群體和規避群體的歸屬程度有顯著差異,(2, 215) = 85.62,< 0.01。兩兩比較的結果顯示, 被試對規避群體的歸屬程度(= 1.92)顯著低于成員群體(= 5.29,< 0.01)以及中性群體(= 3.13,< 0.01)。取操縱檢驗的后兩個測項的平均值表示被試對關聯群體的渴望程度。被試對成員群體、中性群體和規避群體的渴望程度差異顯著,(2, 215) = 45.77,< 0.01。被試對規避群體的渴望程度(= 2.33)顯著低于成員群體(= 4.88,< 0.01)以及中性群體(= 3.01,< 0.01)。由此說明, 品牌關聯群體操縱成功。

此外, 被試對于“規避群體”、“成員群體”和“中性群體”的歸屬程度以及渴望程度在高(vs.低)自由威脅情境下無顯著差異(> 0.50)。由此說明, 自由威脅的操縱并未改變被試對關聯群體的歸屬和渴望程度。

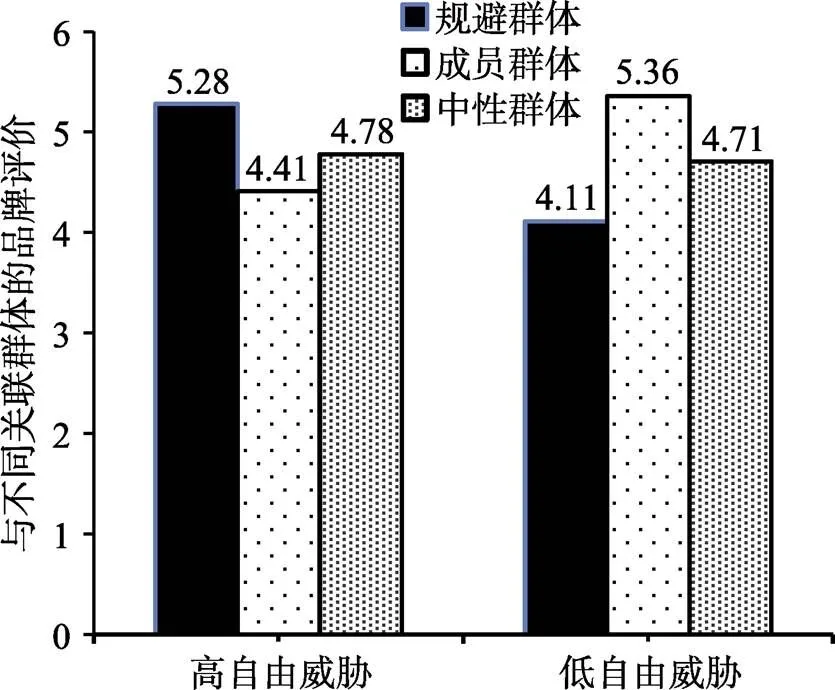

4.4.2 假設檢驗

以被試對與不同群體關聯的品牌評價為因變量進行2(自由威脅:低vs.高) × 3(關聯群體:規避群體vs.成員群體vs.中性群體)的方差分析, 結果發現自由威脅對與不同群體關聯的品牌評價的主效應不顯著,(1, 214) = 1.02,> 0.50; 關聯群體的主效應不顯著,(2, 214) = 0.68,> 0.50; 自由威脅與關聯群體的交互作用顯著,(2, 214) = 15.68,< 0.01, η= 0.22。高自由威脅組被試對規避群體關聯的品牌評價(= 5.28,= 1.24)顯著高于低自由威脅組(= 4.11,= 1.44),(1, 214) = 20.33,< 0.01; 高自由威脅組對與成員群體關聯的品牌評價(= 4.41,= 1.15)顯著低于低自由威脅組(= 5.36,= 1.35),(1, 214) = 10.87,< 0.01; 高自由威脅組對與中性群體關聯的品牌評價(= 4.78,= 1.31)與低自由威脅組(= 4.71,= 1.21)的差異不顯著,(1, 214) = 0.18,> 0.50 (見圖1)。由此, H1得到支持。

圖1 自由威脅對不同關聯群體的品牌評價的影響

此外, 分析結果表明在低自由威脅情境下, 被試對規避群體關聯的品牌評價(= 4.11,= 1.44)顯著低于成員群體關聯的品牌(= 5.36,= 1.35,(1, 214) = 10.17,< 0.01)以及中性群體關聯的品牌(= 4.71,= 1.21,(1, 214) = 3.11,< 0.05)。而在高自由威脅情境下, 被試對規避群體關聯的品牌評價(= 5.28,= 1.24)顯著高于成員群體關聯的品牌(= 4.41,= 1.15,(1, 214) = 7.21,< 0.01)以及中性群體關聯的品牌(= 4.78,= 1.31,(1, 214) = 4.01,< 0.05)。

4.4.3 心理逆反的中介檢驗

取心理逆反11個問項的均值作為被試心理逆反的取值(α = 0.95)。運用Bootstrap程序檢驗心理逆反的中介作用(Hayes, 2013; Model 7), 樣本量選擇5000, 分析結果顯示在95%的置信區間下, 心理逆反的中介檢驗結果中不包含0 (LLCI = ?1.67, ULCI = ?0.81), 由此說明心理逆反的中介作用顯著, 且效應量為0.55。進一步分析不同關聯群體情境下, 自由威脅對產品偏好影響中心理逆反的中介效應。數據結果表明對于規避群體組, 心理逆反的中介效應顯著, 在95%的置信區間下不包含0 (LLCI = 0.53, ULCI = 1.46); 而對于成員群體和中性群體組, 心理逆反的中介作用則不顯著, Bootstrap檢驗的置信區間分別為(LLCI = ?0.91, ULCI = 0.12)和(LLCI = ?0.47, ULCI = 0.03), 該區間均包含0。由此支持了H2。

4.4.4 排除獨特性、權力感和情緒等其他可能解釋

為了排除獨特性、權力感、情緒等的可能解釋, 本文做了進一步的數據檢驗。首先, 分析結果表明, 自由威脅操縱并未影響獨特性(= 4.61,= 4.22,(1, 218) = 1.01,> 0.10)和權力感(= 4.55,= 4.03,(1, 218) = 0.43,> 0.10)。取情緒量表中前3個問項的均值作為正向情緒的得分(α = 0.85), 情緒量表中后3個問項的均值作為負向情緒的得分(α = 0.90); 分析結果表明自由威脅操縱并未影響個體的正向情緒(= 4.23,= 4.61,(1, 218) = 1.21,> 0.10)和負向情緒(= 5.11,= 4.92,(1, 218) = 0.88,> 0.10)。

然后, 將獨特性、權力感、情緒、性別和年齡等作為協變量, 自由威脅和關聯群體為自變量, 品牌評價為因變量進行協方差分析。分析結果顯示, 自由威脅對不同關聯群體的品牌評價的主效應不顯著,(1, 206) = 0.63,> 0.50; 關聯群體的主效應不顯著,(2, 206) = 1.12,> 0.50; 自由威脅與關聯群體的交互作用依然顯著,(2, 206) = 14.23,< 0.01, η= 0.21;而獨特性、權力感、正向情緒、負向情緒、性別、年齡等協變量對因變量的影響不顯著(s > 0.10); 并且高自由威脅組被試對規避群體關聯的品牌評價(= 5.28,= 1.24)顯著高于低自由威脅組(= 4.11,= 1.44),(1, 206) = 18.694,< 0.01。由此, 排除了權力感、情緒、獨特性、性別和年齡等其他的可能解釋。

4.5 討論

實驗1初步驗證了自由威脅對規避群體關聯的品牌偏好的影響以及心理逆反的中介作用, 支持了研究假設H1和H2。與低自由威脅的情況相比, 在高自由威脅的情況下被試更偏好與規避群體關聯的品牌, 這是由于在高自由威脅的情況下, 被試產生了心理逆反。本實驗排除了獨特性、權力感、情緒、性別和年齡的影響。為了強化研究結果的穩健性, 我們在實驗2中將選取不同的產品刺激物, 同時, 我們在實驗2中增加對敘事的調節效應的分析, 進一步探討心理逆反在自由威脅和與規避群體關聯的品牌偏好關系中的中介作用。

5 實驗2:敘事的調節效應

實驗2主要探討增加敘事的信息傳遞方式后, 消費者在自由威脅的情況下對與規避群體關聯的品牌的偏好是否有所改變(H3 & H4)。我們在實驗1的基礎上對實驗做了一些調整:首先, 為了擴大研究結果的適用范圍, 更改了因變量的品牌信息; 其次, 采用不同的實驗刺激材料對自變量自由威脅進行操縱; 第三, 將被試的產品選擇作為因變量。

5.1 實驗設計

本實驗的參與者是來自130名在校大學生, 其中男生57人(占43.3%), 女生73人(占56.7%), 所有被試均是通過招募的方式自愿參與本實驗。實驗采用2(自由威脅:低vs.高) × 2(敘事:敘事vs.非敘事)的組間實驗設計。

5.2 實驗操縱與測量

對于自變量自由威脅的操縱, 根據Dillard和Shen (2005)使用的自由威脅操縱材料, 以及有關逆反的相關研究(Quick & Stephenson, 2007), 本實驗通過操縱被試的投票自由受到高/低威脅的方式完成。自由威脅操縱的信息分為兩段, 信息中的內容主要是告知學生校方考慮在校園內禁止售賣和飲用含酒精類飲品。對于高自由威脅組, 在第一段信息中使用了明顯威脅學生自由的信息, 信息中還強調對該事件的決定權只有校方、教務處和街道辦三方, 而學生沒有發言權和投票權。對于低自由威脅組, 操縱信息中沒有明顯威脅自由表達的信息, 并告知學生對該事件有投票權。自由威脅的操縱檢驗量表同實驗1。

對于敘事操控, 根據以往學者對敘事的解釋, 敘事組的事件描述是以故事的形式展開, 在描述中包括開頭, 中間過程和結尾, 以及問題的解決方式(Kreuter et al., 2007)。而非敘事信息采用一個更加客觀的語調, 依賴的是有理由的論證和作為證據支持的主題事實描述(Gardner & Leshner, 2016), 缺乏一個特定的故事信息。敘事的操縱檢驗問項是“我認為這個信息是以一種敘事的呈現方式展示的” (其中1 = “非常不同意”, 7 = “非常同意”) (Kreuter et al., 2007; Gardner & Leshner, 2016)。

本實驗關于心理逆反、獨特性、權力感和情緒的測量與實驗1相同。

5.3 實驗流程

被試被隨機分配到4個不同的實驗組。首先給被試閱讀自由威脅(低vs.高)以及敘事(敘事vs.非敘事)的實驗操縱材料, 接著進入一個不相關的產品選擇環節。被試先閱讀關于品牌的簡短材料,品牌即將推出新產品, 對于其新款產品一個是同性戀群體為其宣傳, 另一個則是大學生群體。我們選取了兩款在顏色、材質、價格方面都接近, 但是外觀有細微區別的背包作為產品刺激物。被試需要在觀察產品圖片以及相應的產品描述后, 對由不同群體宣傳的兩款背包做出組內選擇。

最后, 要求被試填寫心理逆反、獨特性、權力和情緒的量表、與關聯群體的態度以及自由威脅的操縱檢驗, 最后完成人口統計信息, 隨后領取相應的報酬離開。

5.4 數據分析與結果

5.4.1 自由威脅和敘事的操縱檢驗

取自由威脅操縱檢驗四個問項的均值表示被試感知自由威脅程度的取值(α = 0.88)。以自由威脅為自變量, 被試感知自由威脅程度為因變量進行單因素方差分析, 結果顯示高自由威脅組的被試感知到的自由威脅程度(= 5.37)顯著高于低自由威脅組的被試(= 2.62),(1, 128) = 127.06,< 0.01, η= 0.50。因此, 本實驗的自由威脅操縱成功。

以敘事操縱檢驗的問項均值表示被試對于敘事操縱檢驗的取值。取敘事為自變量, 被試對于敘事操縱檢驗的均值為因變量進行單因素方差分析, 結果顯示被試認為敘事組的信息(= 5.17)以敘事方式呈現的程度顯著高于非敘事組的信息(= 3.64),(1, 128) = 26.98,< 0.001, η= 0.26。因此, 本實驗的敘事操縱成功。

此外, 我們檢驗了敘事操縱是否影響被試自由威脅感知。方差分析顯示, 敘事操縱對被試的自由威脅感知影響不顯著,(1, 128) = 1.09,> 0.10; 自由威脅與敘事二者對被試自由威脅感知的交互影響也不顯著,(1, 128) = 1.71,> 0.10。由此表明敘事操縱對被試的自由威脅感知無顯著影響。

5.4.2 假設檢驗

在不同關聯群體的品牌選擇任務中, 被試選擇與規避群體關聯的產品時被標記為1, 被試選擇與成員群體關聯的產品時被標記為0。高自由威脅操縱組被標記為1, 低自由威脅操縱組被標記為0; 敘事組被標記為1, 非敘事組被標記為0。

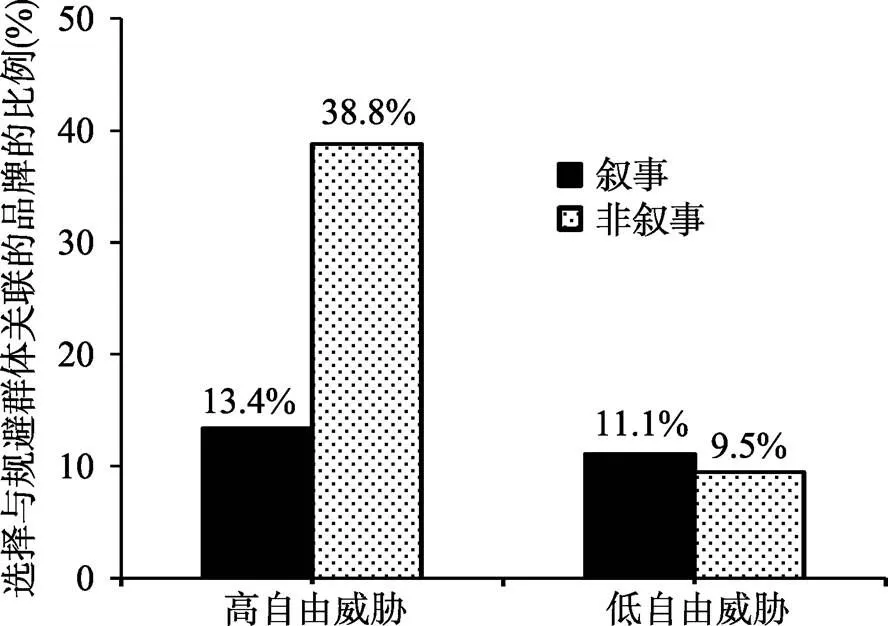

為了檢驗敘事在自由威脅對與規避群體關聯的品牌的選擇中的調節作用, 我們以自由威脅(高vs.低)、敘事(敘事vs.非敘事)、自由威脅與敘事的交互項為自變量, 以被試對不同關聯群體的品牌選擇為因變量進行Logistic 回歸分析。結果顯示自由威脅對品牌選擇的主效應顯著:與低自由威脅組(20.6%)相比, 高自由威脅組威脅(51.2%)更傾向選擇與規避群體關聯的品牌(β = 1.45, Wald χ= 7.27;< 0.01), 進一步驗證了H1。敘事與自由威脅的交互效應顯著(β = ?1.92, Wald χ= 5.41,< 0.05)。對于敘事組, 高自由威脅組(13.4%)選擇規避群體關聯品牌的比例與低自由威脅組(11.1%)之間的差異不顯著(Wald χ= 0.13,= 0.75); 在非敘事組中, 高自由威脅組選擇規避群體關聯品牌的比例(38.8%)顯著高于低自由威脅組(9.50%, Wald χ= 8.22,< 0.01) (見圖2)。由此, H3得到支持。

圖2 自由威脅和敘事對與規避群體關聯的品牌偏好的影響

5.4.3 心理逆反的中介作用

采用Bootstrap程序檢驗敘事對心理逆反中介效應的調節作用(Hayes, 2013; Model 7)。以不同關聯群體的品牌選擇為因變量、自由威脅為自變量, 敘事為調節變量, 心理逆反為中介變量, 樣本量選擇5000, 在95%的置信區間下, 被調節的中介效應分析結果顯示, 自由威脅與敘事對心理逆反的交互效應顯著(β = ?2.12, z = ?2.19,< 0.05)。對于非敘事組的被試, 心理逆反在自由威脅對不同關聯群體的品牌偏好影響中的中介效應檢驗結果中不包含0 (LLCI = 0.39, ULCI = 2.72), 即心理逆反的中介效應顯著, 且效應量大小為?1.06; 但對于敘事組的被試, 心理逆反的中介效應檢驗結果中包含0 (LLCI = ?2.07, ULCI = 0.93), 即中介作用不顯著。因此, 自由威脅對被試品牌偏好的影響被心理逆反中介, 心理逆反的中介作用被敘事所調節, 由此支持了H4。

5.4.4 排除獨特性、權力感和情緒等其他可能解釋

在本實驗中, 自由威脅操縱并未影響個體的獨特性、權力感和正、負向情緒(s > 0.50)。然后, 將獨特性、權力感、情緒、性別、年齡等作為控制變量, 自由威脅、敘事、自由威脅與敘事的交互項為自變量, 以被試對不同關聯群體的品牌選擇為因變量進行Logistic回歸分析。結果顯示, 自由威脅對個體品牌選擇的主效應顯著(β = 0.78, Wald χ= 5.03;< 0.01), 敘事的主效應不顯著(β = ?0.19, Wald χ= 0.58;> 0.50), 但自由威脅與敘事對不同關聯群體的品牌選擇的交互作用依然顯著(β = ?1.97, Wald χ= 6.06,< 0.05), 而獨特性、權力感、情緒、性別和年齡的影響都不顯著(s > 0.10)。由此, 再次排除了獨特性、權力感、情緒、性別和年齡等其他的可能解釋。

5.5 討論

在敘事信息的情境下, 高自由威脅與低自由威脅的個體都更傾向選擇與成員群體關聯的品牌。這是由于敘事性的信息使得個體對自由威脅所產生的心理逆反降低, 從而對與規避群體關聯的品牌的偏好降低。而在提供非敘事信息的情境下, 使得被試在高自由威脅(vs.低自由威脅)的情況下有更強的心理逆反水平, 從而更偏好與規避群體關聯的品牌。由此, 實驗2不僅有力地證明了H3和H4, 還進一步驗證了心理逆反的中介作用, 支持了研究結果的穩健性。

此外, 有研究表明人格特質會影響逆反行為的產生, 消費者自尊程度的差異和心理逆反有關。心理逆反的作用機制是否受個體自尊水平的調節?實驗3將對該問題展開進一步探討。

6 實驗3:自尊的調節效應

6.1 實驗設計

實驗采用自由威脅(低vs.高)的組間實驗設計。由于自尊變量采取量表測量的方式, 實驗參與者被隨機分配到低與高自由威脅2個不同的實驗組。實驗被試為某大學的136名大學生, 其中男生65人(占47.8%), 女生71人(占52.2%)。

6.2 實驗操縱與測量

實驗中對自由威脅操縱的信息分為兩段。信息中的內容主要是讓被試想象自己剛剛加入一間公司, 公司對新員工做出了一些規定。自由威脅的高低通過采用不同的語言表述方式呈現, 在高自由威脅組使用施壓式的命令、帶有絕對性主張的表達方式, 比如“你必須要遵守”、“絕對不允許”等命令式的語句; 在低自由威脅組, 則使用更溫和禮貌的表達, 比如“建議大家...”。

本實驗中采用了與實驗1不同的自由操縱檢驗量表, 選用Rains和Turner (2007)使用的3個問項, 分別是“在上述事件中, 我認為我沒有選擇權”; “在上述事件中, 我認為我沒有自由”; “在上述事件中, 我認為我的自由被限制了”。采用7點量表(其中1 = “非常不同意”; 7 = “非常同意”)。

關于自尊的測量量表共6個問項, 分別是“我對我自己不滿意”; “在這個時刻, 我覺得自己比別人差”; “我擔心別人對我的印象”; “我擔心自己看起來很愚蠢”; “我擔心自己是否被別人視為是成功的還是失敗的”; “我感覺不自在” (Heatherton & Polivy, 1991)。采用7點量表(其中1 = “非常不同意”, 7 = “非常同意”)。心理逆反、獨特性、權力感和情緒的測量與實驗1相同。

6.3 實驗流程

被試都被隨機分配到高或低自由威脅實驗組。被試閱讀完各組的實驗材料以后, 填寫自由威脅的操縱檢驗量表, 以及自尊測量量表。

隨后, 要求被試完成選擇與不同群體關聯的品牌的任務。實驗3中選擇的產品是休閑鞋, 兩款休閑鞋只在款式上略微有分別, 將其中一款描述為同性戀群體設計的鞋子; 另外一款是為大學生設計的鞋子, 要求被試勾選更愿意選擇哪一款鞋子。實驗期間將這兩款鞋在兩個群體之間進行調整, 以消除產品的呈現次序引起的結果偏差。

被試做完產品選擇任務之后, 填寫心理逆反、獨特性、權力感和情緒的測量量表。最后要求被試完成人口統計信息, 領取相應的報酬離開。

6.4 數據分析與結果

6.4.1 自由威脅操縱檢驗

取自由威脅操縱檢驗三個問項的均值表示被試感知自由威脅程度的得分(α = 0.82)。單因素方差分析結果顯示自由威脅的主效應顯著:高自由威脅組的被試感知到的自由威脅程度(= 4.95)顯著高于低自由威脅組的被試(= 2.64),(1, 134) = 138.54,< 0.01, η= 0.50。因此, 本實驗的自由威脅操縱成功。

6.4.2 假設檢驗

在不同關聯群體的品牌選擇任務中, 被試選擇與規避群體(同性戀群體)關聯的產品時被標記為1, 被試選擇與成員群體(學生群體)關聯的產品時將被標記為0。

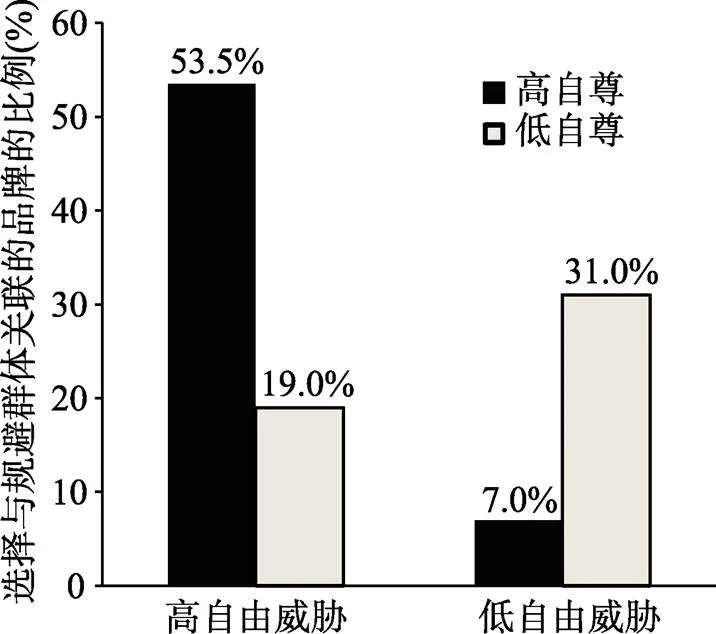

為了檢驗自尊在自由威脅對與規避群體關聯的品牌選擇中的調節作用, 我們以自由威脅(低vs.高)、自尊(低自尊vs.高自尊)、自由威脅與自尊的交互項為自變量, 以被試對不同關聯群體的品牌選擇為因變量進行Logistic回歸分析。分析結果顯示, 自由威脅對不同關聯群體的品牌選擇的主效應顯著, 與低自威脅組(16.5%)相比, 在高自由威脅組的被試(49.3%)更傾向選擇與規避群體關聯的品牌(β = ?1.59, Wald χ= 15.10;< 0.01), 該結果支持了H1的穩健性。

自尊與自由威脅的交互效應顯著(β = ?0.77, Wald χ= 5.08,< 0.05)。本文將自尊水平大于平均值加標準差的數據分為低自尊組, 將小于平均值減標準差的數據分為高自尊組。對于高自尊組的被試, 相較于低自由威脅(7.0%), 高自由威脅時(53.5%)更傾向選擇規避群體關聯的品牌(β = ?3.42, Wald χ= 18.68,< 0.01); 對于低自尊組的被試, 高自由威脅(19.0%)和低自由威脅(31.0%)被試對規避群體關聯的品牌選擇無顯著差異(β = 0.79, Wald χ= 0.95,> 0.05) (見圖3)。由此, 假設H5得到支持。

6.4.3 心理逆反的中介作用

采用Bootstrap程序檢驗自尊對心理逆反中介效應的調節作用(Hayes, 2013; Model 7)。以自由威脅為自變量, 自尊為調節變量, 心理逆反為中介變量, 對不同關聯群體的品牌選擇為因變量, 樣本量選擇5000, 在95%的置信區間下, 被調節的中介效應分析結果顯示, 自由威脅與自尊對心理逆反的交互效應顯著(β = ?0.81, z = ?2.89,0.05)。對于高自尊組的被試, 心理逆反在自由威脅對不同關聯群體的品牌偏好影響中的中介效應檢驗結果中不包含0 (LLCI = 0.32, ULCI = 3.41), 即心理逆反的中介效應顯著, 且效應量大小為1.31; 但對于低自尊組的被試, 心理逆反的中介效應檢驗結果中包含0 (LLCI = ?0.55, ULCI = 0.99), 即中介作用不顯著。因此, 自由威脅對被試品牌選擇的影響被心理逆反中介, 心理逆反的中介作用被個體的自尊水平所調節, 由此支持了H6。

圖3 自由威脅和自尊對與規避群體關聯的品牌選擇的影響

6.4.4 排除獨特性、權力感和情緒等其他可能解釋

在本實驗中, 自由威脅操縱并未影響個體的獨特性、權力感和正、負向情緒(s > 0.50)。此外, 將獨特性、權力感、情緒、性別和年齡等作為控制變量, 以自由威脅、自尊、自由威脅與自尊的交互項為自變量, 以被試對不同群體關聯的品牌選擇為因變量進行Logistic回歸。結果顯示, 自由威脅對個體品牌選擇的主效應顯著(β = ?0.94, Wald χ= 13.35;< 0.01), 自尊的主效應不顯著(β = ?0.26, Wald χ= 1.12;> 0.50), 自由威脅與自尊對不同關聯群體的品牌選擇的交互作用依然顯著(β = ?0.81, Wald χ= 5.47,< 0.05), 獨特性、權力感、情緒、性別和年齡的影響都不顯著(s > 0.10)。由此, 再次排除了獨特性、權力感、情緒、性別和年齡等其他的可能解釋。

6.5 討論

實驗3成功地驗證了本研究的H5和H6, 即在自由威脅對群體關聯的品牌偏好的影響中, 自尊具有調節作用。對于高自尊的被試, 相比于低自由威脅的情況, 在感受到高自由威脅時更容易產生心理逆反, 從而更偏好與規避群體關聯的品牌。對于低自尊的被試, 在面對強加在他們身上的要求時, 更有可能采取遵從策略, 做出接受和認可的行為。因此, 對于低自尊的被試, 無論是高和低自由威脅的情況, 被試對與規避群體關聯的品牌偏好無顯著差異。由此說明, 不同自尊水平的被試在感受到不同程度的自由威脅時對與規避群體關聯的品牌偏好是不同的。

7 結論和討論

7.1 結論

本文通過3個實驗探討了自由威脅對與規避群體關聯的品牌偏好的影響, 并解釋了其內在機制以及敘事、自尊在上述影響關系中的調節作用。研究結果顯示, 自由威脅會正向影響人們對與規避群體關聯的品牌偏好, 即經歷自由威脅后的個體會更偏好與規避群體關聯的產品(實驗1), 其內在影響機制是自由威脅引發的心理逆反(實驗2和實驗3)。同時, 敘事的信息傳遞方式可以降低心理逆反, 在非敘事的情景下, 被試在高自由威脅(vs.低自由威脅)時更偏好與規避群體關聯的品牌; 而在敘事的情境下, 高/低自由威脅被試對與規避群體關聯的品牌的偏好無顯著差異(實驗2)。此外, 消費者自身特質的差異也會對與規避群體關聯的品牌偏好產生影響。對于高自尊的個體, 在高自由威脅的情況下(vs.低自由威脅)更傾向選擇規避群體相關聯的品牌; 對于低自尊的個體, 在高自由威脅的情況下(vs.低自由威脅)對與規避群體關聯的品牌選擇無顯著差異(實驗3)。

同時, 本研究通過嚴謹的實驗設計提升了研究的效度和穩健性。首先, 本文在3個實驗中采用不同的產品刺激物, 從而排除了產品用途、使用時間和價格等因素的影響。其次, 本研究采用不同的場景對自變量自由威脅進行操控, 增強了研究結果的穩健性。

7.2 理論貢獻

本文的理論貢獻主要體現在以下三個方面:

首先, 豐富了參照群體的研究, 尤其是對于規避群體的探討。以往研究更多關注的是積極的參照群體對消費者態度和決策的影響。例如, 消費者通過消費成員群體或者渴望群體所采用的品牌來表達自我(White et al., 2014; Dahl, Argo, & Morales, 2012), 而對與規避群體有關的品牌給予較低的評價(Berger & Heath, 2008; White & Dahl, 2006)。在一定的情境下, 消費者也能對規避群體產生接近反 應(approach responses)。消費者愿意從事與規避群體一致的行為, 或者跟隨規避群體成員做類似的事情(White et al., 2014)。Shalev和Morwitz (2012)發現, 在某些情境下, 社會身份低的使用者也能夠影響社會身份高的使用者。White等人(2014)的研究表明, 當消費者知道規避群體在正面行為(如處理可持續發展問題和廢物利用等)上有優異的表現時, 相比私下場合, 在公共場合下, 消費者有更高的意向參與這種正面行為。本研究發現在自由威脅情境下, 面臨高自由威脅的消費者(vs.低自由威脅), 為了恢復受到威脅的自由, 傾向選擇與規避群體有關聯的品牌, 進一步豐富了規避群體的相關研究。

另外, 深化了心理逆反的相關研究。以往的研究將個體用以恢復自身自由的行為方式分為反向效應、關聯反向效應和替代反向效應三類。消費者心理逆反的研究主要關注心理逆反的反向效應, 即直接做出與威脅方向相反的行為(Brehm & Brehm, 2013; Quick & Stephenson, 2008)。以往關于心理逆反的研究絕大多數聚焦在心理治療與咨詢(Chesler, Harris, & Oestreicher, 2009)、健康與教育(Shen, 2010)和信息傳播(Gardner & Leshner, 2016)等領域。例如, 如何降低人們對于說服信息(比如禁煙、身體檢查和捐贈信息)和法律信息的反抗, 提升對健康行為的接納, 捐贈意愿等。本研究主要關注消費者在心理逆反被喚醒時可能采取的間接自由恢復行為, 聚焦在人們的自由受到威脅時如何影響其消費領域的選擇行為。本文驗證了心理逆反在自由威脅和規避群體關聯的品牌偏好之間的中介作用。這是與以往不同的研究視角, 不僅擴展了心理逆反的相關理論, 還為如何應對自由威脅提供了新的策略。

此外, 拓展了自尊理論的相關應用研究。自尊作為心理學領域研究的核心問題, 一直受到學者們的廣泛關注。學者們持續致力于發現和研究作為個體特征的自尊對于消費者各個方面的影響, 揭示其對歸因方式(Vandellen et al., 2011)和消費習慣(Aguirre-Rodriguez, Bosnjak, & Sirgy, 2012)等方面的作用。雖然學者們對自尊的應用研究范圍廣泛, 但在參照群體領域涉及較少。在以往研究的基礎上, 本文闡述了自尊在自由威脅對與規避群體關聯的品牌選擇的影響中的調節作用。對于高自尊的個體, 在感受到高自由威脅時更容易產生心理逆反, 從而更傾向選擇與規避群體關聯的品牌, 為自尊理論的相關應用提供了新的研究角度。

7.3 管理啟示

在消費市場中, 有些品牌可能會被視為是與規避群體關聯的品牌, 消費者往往避免與之產生關聯(White & Dahl, 2006, 2007)。本研究的結果揭示了消費者對規避群體品牌接納的條件, 這將為品牌經理提供一定的管理參考價值。

品牌如何在保留現有客戶群的基礎上吸引外群體消費者對本品牌的青睞?本研究的結論認為企業可通過廣告、信息推送等營銷刺激來啟動外群體消費者的自由威脅感知, 進而增加該群體對本品牌/產品的購買行為。例如, 一個品牌的原目標群體是中年人, 年輕人通常將中年人視為規避群體, 該品牌如何吸引年輕人的購買?通過廣告來啟動針對年輕人特有的自由威脅。在自由威脅情境下, 年輕人可能提升對中年人關聯品牌的偏好, 進而實現企業擴大該品牌購買群體的目標。

同時, 我們發現了自由威脅與自尊的交互作用, 對于高自尊的個體, 在面臨自由威脅時, 更傾向選擇與規避群體相關的產品, 可以考慮在廣告中同時刺激被試的自尊水平。

7.4 局限性

一是實驗環境的局限性。本研究采用的是實驗法, 這是一種模擬真實場景的實驗設計, 與真實的購物環境和購物場景有一定的差異, 使得本研究結論的一般性具有局限性。未來可以采用真實性程度高的實驗環境或者采取田野實驗的方式。其次, 在本研究的實驗設計上, 在實驗三中, 操縱完自變量后緊接著進行了操縱檢查, 盡管我們已經告知被試每個研究之間是不相關的, 但是也可能無法全部排除二次啟動的問題。

另外, 對變量的檢驗有待提升。在檢驗不同自尊水平的消費者對與規避群體關聯的品牌選擇是否有差異時, 本文采用問卷測量的方式測量實驗參與者的自尊水平。而自尊具有一定的主觀性, 采用問卷測量的方式會使得參與者在評定自我時受到社會期望的干擾, 進而夸大對自己的評價或者有意自謙。未來的研究可以通過設置情境的方式來測量消費者的自尊水平。

Aguirre-Rodriguez, A., Bosnjak, M., & Sirgy, M. J. (2012). Moderators of the self-congruity effect on consumer decision-making: A meta-analysis.,(8), 1179–1188.

Alvarez, C., & Fournier, S. (2016). Consumers’ relationships with brands., 129–135.

Berger, J., & Rand, L. (2008). Shifting signals to help health: Using identity signaling to reduce risky health behaviors.,(3), 509–518.

Berger, J., & Heath, C. (2008). Who drives divergence? Identity signaling, out-group dissimilarity, and the abandonment of cultural tastes.,(3), 593–607.

Bilandzic, H., & Busselle, R. (2013). Narrative persuasion. In J. P. Dillard & L. Shen. (Eds).(pp. 200–219). Publisher: Sage.

Brehm, S. S., & Brehm, J. W. (2013).. New York: Academic Press.

Brown, A. R., Finney, S. J., & France, M. K. (2011). Using the bifactor model to assess the dimensionality of the Hong psychological reactance scale.,(1), 170–185.

Buboltz, W. C., Thomas, A., & Donnell, A. J. (2002). Evaluating the factor structure and internal consistency reliability of the therapeutic reactance scale.,(1), 120–125.

Chan, C., Berger, J., & van Boven, L. (2012). Identifiable but not identical: Combining social identity and uniqueness motives in choice.,(3), 561–573.

Chang, C. C. (2009). “Being hooked” by editorial content: The implications for processing narrative advertising.,(1), 21–34.

Chesler, B. E., Harris, B. G., & Oestreicher, P. H. (2009). Implications of emotional eating beliefs and reactance to dietary advice for the treatment of emotional eating and outcome following roux-en-y gastric bypass: A case report.,(4), 277–295.

Choi, W. J., & Winterich, K. P. (2013). Can brands move in from the outside? How moral identity enhances out-group brand attitudes.,(2), 96–111.

Dahl, D. W., Argo, J. J., & Morales, A. C. (2012). Social information in the retail environment: The importance of consumption alignment, referent identity, and self-esteem.,(5), 758–762.

Dillard, J. P., & Shen, L. J. (2005). On the nature of reactance and its role in persuasive health communication.,(2), 144–168.

Dunlop, S. M., Wakefield, M., & Kashima, Y. (2010). Pathways to persuasion: Cognitive and experiential responses to health-promoting mass media messages.,(1), 133–164.

Durkin, S. J., Biener, L., & Wakefield, M. A. (2009). Effects of different types of antismoking ads on reducing disparities in smoking cessation among socioeconomic subgroups.,(12), 2217–2223.

Erdem, T., & Sun, B. (2002). An empirical investigation of the spillover effects of advertising and sales promotions in umbrella branding.,(4), 408–420.

Escalas, J. E., & Bettman, J. R. (2003). You are what they eat: The influence of reference groups on consumers’ connections to brands.,(3), 339–348.

Escalas, J. E., & Bettman, J. R. (2005). Self-construal, reference groups, and brand meaning.,(3), 378–389.

Gardner, L., & Leshner, G. (2016). The role of narrative and other-referencing in attenuating psychological reactance to diabetes self-care messages.(6), 738-751.

Green, M. C., & Brock, T. C. (2000). The role of transportation in the persuasiveness of public narratives.,(5), 701–721.

Green, M. C., Chatham, C., & Sestir, M. A. (2012). Emotion and transportation into fact and fiction.,(1), 37–59.

Hayes, A. F. (2013). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach.,(3), 335–337.

Heatherton, T. F., & Polivy, J. (1991). Development and validation of a scale for measuring state self-esteem.,(6), 895–910.

Heimpel, S. A., Wood, J. V., Marshall, M. A., & Brown, J. D. (2002). Do people with low self-esteem really want to feel better? Self-esteem differences in motivation to repair negative moods.,(1), 128–147.

Hinyard, L. J., & Kreuter, M. W. (2007). Using narrative communication as a tool for health behavior change: A conceptual, theoretical, and empirical overview.,(5), 777–792.

Hong, S. M., & Page, S. (1989). A psychological reactance scale: Development, factor structure and reliability.,(3), 1323–1326.

Kernis, M. H. (2003). Toward a conceptualization of optimal self-esteem.,(1), 1–26.

Kivetz, R. (2005). Promotion reactance: The role of effort-reward congruity.,(4), 725–736.

Kreuter, M. W., Green, M. C., Cappella, J. N., Slater, M. D., Wise, M. E., Storey, D., ... Hinyard, L. J. (2007). Narrative communication in cancer prevention and control: A framework to guide research and application.,(3), 221–235.

LaVoie, N. R., Quick, B. L., Riles, J. M., & Lambert, N. J. (2017). Are graphic cigarette warning labels an effective message strategy? A test of psychological reactance theory and source appraisal.,(3), 416–436.

Levav, J., & Zhu, R. (2009). Seeking freedom through variety.,(4), 600–610.

Lynn, M., & Harris, J. (1997). Individual differences in the pursuit of self-uniqueness through consumption.,(21), 1861–1883.

Moyer-Gusé, E., & Nabi, R. L. (2010). Explaining the effects of narrative in an entertainment television program: Overcoming resistance to persuasion.,(1), 26–52.

Murphy, S. T., Frank, L. B., Chatterjee, J. S., & Baezconde- Garbanati, L. (2013). Narrative versus nonnarrative: The role of identification, transportation, and emotion in reducing health disparities.,(1), 116–137.

Nail, P. R., van Leeuwen, M. D., & Powell, A. B. (1996). The effectance versus the self-presentational view of reactance: Are importance ratings influenced by Anticipated Surveillance?,(3), 573–584.

Quick, B. L., & Stephenson, M. T. (2007). The Reactance Restoration Scale (RRS): A measure of direct and indirect restoration.,(2), 131–138.

Quick, B. L., & Stephenson, M. T. (2008). Examining the role of trait reactance and sensation seeking on perceived threat, state reactance, and reactance restoration.,(3), 448–476.

Quick, B. L., Shen, L., & Dillard, J. P. (2013). Reactance theory and persuasion. In J. P. Dillard & L. Shen. (Eds).(pp. 167–183), SAGE Publications Inc..

Rains, S. A., & Turner, M. M. (2007). Psychological reactance and persuasive health communication: A test and extension of the intertwined model.,(2), 241–269.

Shalev, E., & Morwitz, V. G. (2012). Influence via comparison-driven self-evaluation and restoration: The case of the low-status influencer.,(5), 964–980.

Shen, L. (2010). Mitigating psychological reactance: The role of message-induced empathy in persuasion.,(3), 397–422.

Stapel, D. A., & van der Zee, K. I. (2006). The self salience model of other-to-self effects: Integrating principles of self-enhancement, complementarity, and imitation.,(2), 258–271.

Vandellen, M. R., Campbell, W. K., Hoyle, R. H., & Bradfield, E. K. (2011). Compensating, resisting, and breaking: A meta-analytic examination of reactions to self-esteem threat.,(1), 51–74.

van Horen, F., & Pieters, R. (2017). Out-of-category brand imitation: Product categorization determines copycat evaluation.,(4), 816–832.

van Laer, T., De Ruyter, K., Visconti, L. M., & Wetzels, M. (2013). The extended transportation-imagery model: A meta-analysis of the antecedents and consequences of consumers’ narrative transportation.,(5), 797–817.

White, K. & Dahl, D. W. (2006). To be or not be? The influence of dissociative reference groups on consumer preferences.,(4), 404–414.

White, K., & Dahl, D. W. (2007). Are all out-groups created equal? Consumer identity and dissociative influence.,(4), 525–536.

White, K., Simpson, B., & Argo, J. J. (2014). The motivating role of dissociative out-groups in encouraging positive consumer behaviors.,(4), 433–447.

Wood, J. V., & Forest, A. L. (2016). Self-protective yet self- defeating: The paradox of low self-esteem people’s self- disclosures.,, 131–188.

When will consumers choose brands associated with dissociative groups?

YANG Defeng; JIANG Xia; SONG Qianwen

(School of Management, Jinan University, Guangzhou 510632, China)

Prior research has consistently demonstrated that consumers have a negative preference for brands associated with dissociative groups. Conditions under which these preferences might be changed have remained largely unexamined. The current work investigates the effect of threat of freedom on consumers’ preferences for brands associated with dissociative groups. We propose that consumers who experience a high level of threat of freedom will prefer brands associated with dissociative groups. This effect is mediated by a heightened feeling of psychological reactance induced by the high level of threat of freedom. We also examined the moderating role of narrative and self-esteem on the effect.

One pilot experiment and three laboratory experiments were conducted to test our conceptualization. In experiment 1, we assessed the basic effect by which threat of freedom influences consumers’ preferences for brands associated with dissociative groups. In this experiment, we also examined the mediating effect of psychological reactance. In experiment 2, we tested the robustness of the effect found in experiment 1 and investigated the moderating role of means of narrative through a two-by-two inter-subject design (freedom threat: low vs. high and means of narrative: yes vs. no). In experiment 3, we investigated the moderating role of self-esteem through a two-by-two mixed design (freedom threat: low vs. high and self-esteem: low vs. high).

The results of three experiments confirm our predictions. The results of experiment 1 showed that the participants in the high threat-of-freedom group tended to prefer brands associated with dissociative groups. This effect was found to be mediated by psychological reactance. In experiment 2, our findings showed that the influence of threat of freedom on consumers’ preference for brands associated with dissociative groups was replicated when a non-narrative information transmission model was used, and the effect was mitigated when a narrative information transmission mode was used. Finally, experiment 3 confirmed the moderating role of self-esteem by showing that participants with high self-esteem tended to prefer brands associated with dissociative groups when they experienced high vs. low threat of freedom. For participants with low self-esteem, such effects became non-significantly different.

The current research has theoretical and practical contributions in the following aspects. First, it contributes to the literature of dissociative groups by documenting a condition in which consumers’ negative attitude toward brands associated with dissociative groups can be improved. Second, this research extends the current literature on threat of freedom by revealing a preference for brands associated with dissociative groups as a new behavioral downstream. Finally, our findings have clear marketing implications. Certain types of consumers may experience varying levels of threat of freedom. Marketers may consider using actors who represent a dissociative identity in their marketing communications to attract this type of consumers.

dissociative groups; threat of freedom; psychological reactance; means of narrative; self-esteem

10.3724/SP.J.1041.2019.00699

2018-01-19

* 國家自然科學基金(71472074、71872073、71602071), 中央高校基本科研業務費專項資金(15JNLH005)資助。

江霞, E-mail: jiangxiaecho@163.com 宋倩文, E-mail: songqianwen24@163.com

B849:C93