廣州臨空經濟示范區巖溶發育特征研究

黃少飛,賴相濡,胡云琴,鄺著華

(廣州市地質調查院,廣東 廣州 510440)

1 區域地質背景

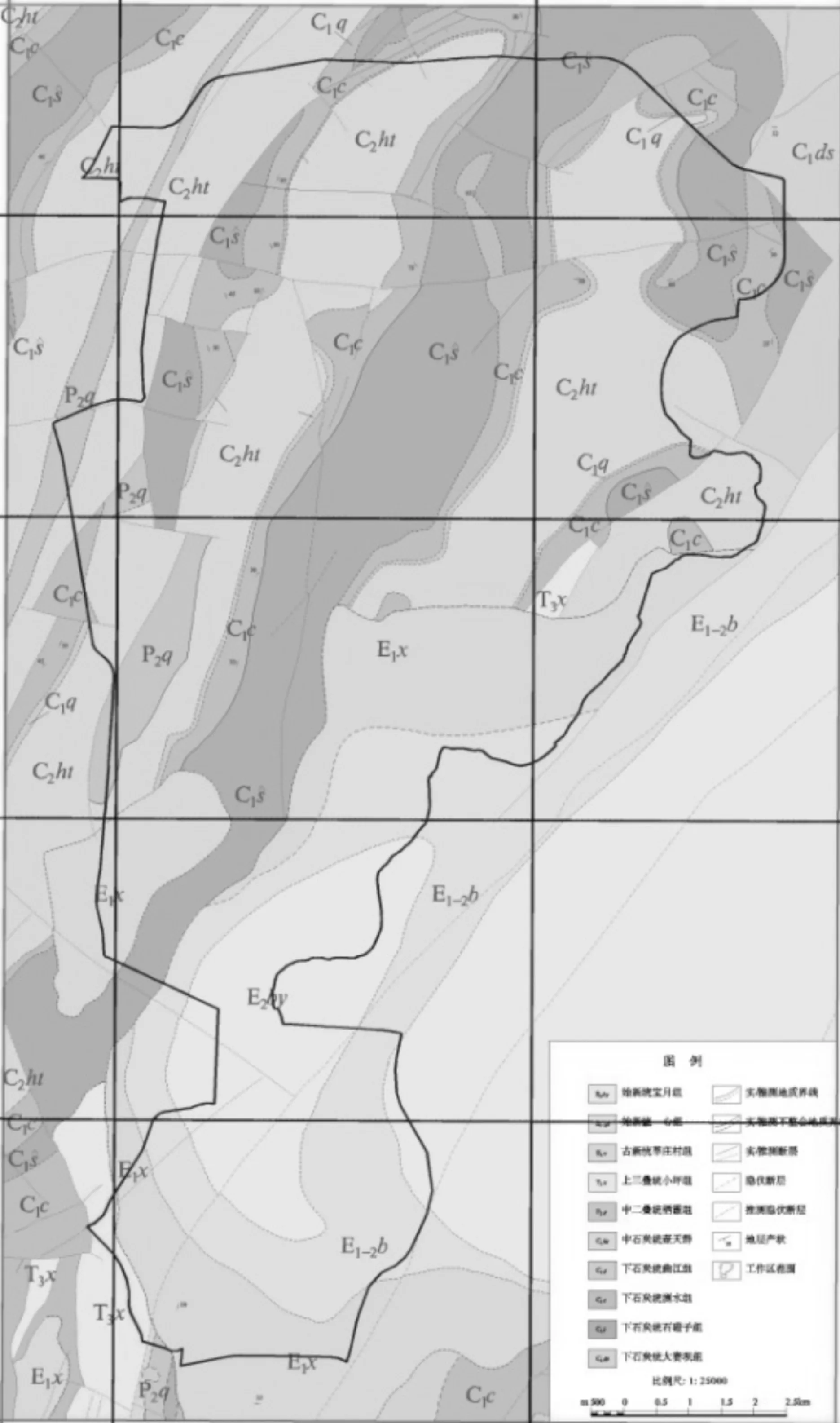

廣州臨空經濟示范區位于廣花盆地中部,區內大面積分布覆蓋型可溶性灰巖(圖1),對區內工程建設尤其是地鐵建設有著重要影響[1]。前人對區內巖溶研究做了大量工作[2~5]。區內可溶巖具有以下兩點特征:平面上,可溶巖包括石蹬子組(C1s)、壺天組(C2ht)和棲霞組(P2q),主要類型有灰巖、白云質灰巖、白云巖、泥灰巖、鈣質泥巖。以灰巖、白云質灰巖、泥灰巖分布最廣。可溶巖整體沿北東-南西向呈帶狀分布,與構造線大致相同;時代上分布從石炭系石磴子組(C1s)和壺天組(C2ht)到二疊系棲霞組(P2q);縱向上,可溶巖均為連續厚層狀。石磴子組(C1s)分三段,均為灰巖、白云質灰巖、生物碎屑灰巖等可溶巖連續分布,據深孔鉆探揭露,該組厚度175~330 m,平均厚度210 m。壺天組(C2ht)以灰巖、白云質灰巖為主連續分布,厚度大于167 m。這種連續厚層狀可溶巖溶蝕空間大,巖溶發育率高。

2 巖溶發育特征

2.1 平面分布

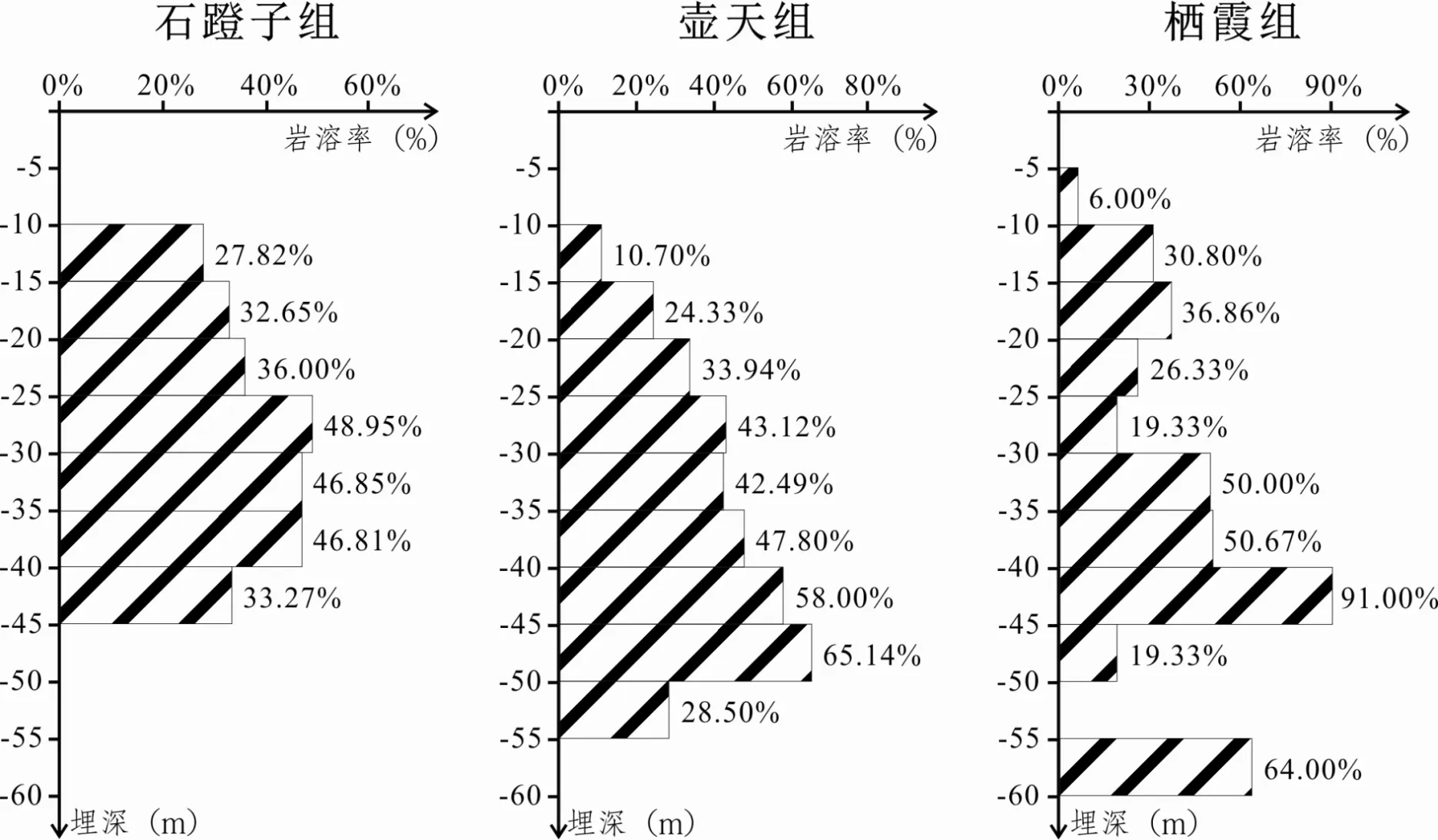

主要變現為溶洞發育,根據工作區1790個鉆孔統計,共有1245個鉆孔揭露可溶巖,可溶巖總進尺11467.34 m,其中有355個鉆孔揭露到溶洞,巖溶洞隙總長1153.7 m,總體見洞率為28.51%,總體線巖溶率為10.06%(表1)。

圖1 研究區基巖地質

不同地層之間見洞率及線巖溶率有明顯差異,有558個鉆孔揭露石蹬子組,可溶巖累計進尺4306.43 m,其中有152個鉆孔揭露到溶洞,巖溶洞隙累計高度416.04 m,見洞率為27.24%,線巖溶率為9.66%;有485個鉆孔揭露壺天組,可溶巖累計進尺4067.1 m,其中有171個鉆孔揭露到溶洞,巖溶洞隙累計高度651.76 m,見洞率為35.26%,線巖溶率為16.03%;有202個鉆孔揭露棲霞組,可溶巖累計進尺3093.81 m,其中有32個鉆孔揭露到溶洞,巖溶洞隙累計高度85.9 m,見洞率為15.84%,線巖溶率為2.78%。

通過工作區見洞鉆孔分布,可以更清晰直觀地看出不同地層之間巖溶發育程度的差異。結合鉆孔資料,將見洞鉆孔投影到基巖地質圖上,可見鉆孔主要集中在石蹬子組和壺天組地層中,棲霞組密度相對較低。由于可溶巖分布呈北北東向,受可溶巖平面分布的規律控制,巖溶跡線也呈北北東向展布。

2.2 垂向分布特征

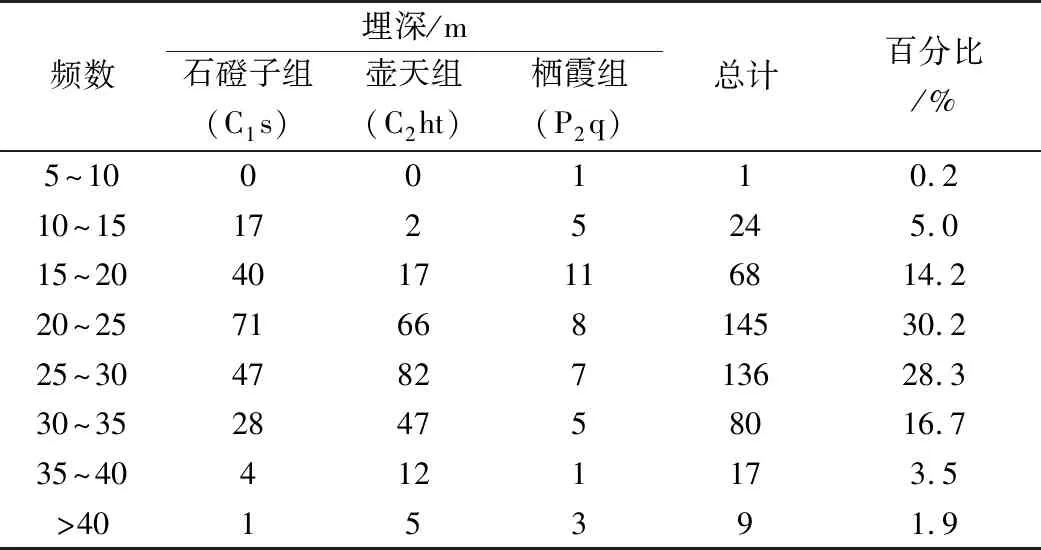

根據工作區355個見洞鉆孔統計,共揭露溶洞480個,其中埋深在20~30 m之間共281個,占所有溶洞的58.5%(表2)。石蹬子組152個見洞鉆孔中,揭露208個溶洞,主要集中在20~30 m,占總體的56.7%;壺天組171個見洞鉆孔中,揭露231個溶洞,主要集中在20~30 m,占總體的64.1%;棲霞組32個見洞鉆孔中,揭露41個溶洞,主要集中在15~25 m,占總體的59.4%。

表2 巖溶發育埋深統計

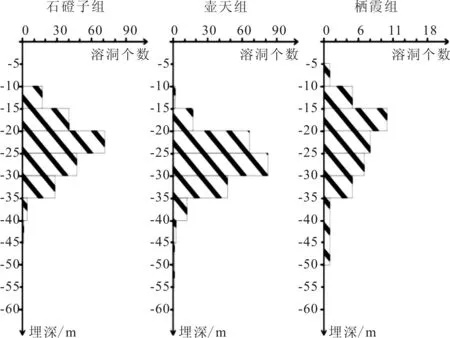

將溶洞個數及埋深情況做成柱狀統計圖,得到溶洞埋深統計圖(圖2);對揭露溶洞的鉆孔單獨進行分析,計算單個鉆孔不同埋深的巖溶率,得到埋深-巖溶率統計圖(圖3)。結合兩者對比發現,溶洞個數主要集中在20~30 m之間,峰值集中在埋深較小部位;巖溶率隨著深度增加而加大,峰值集中在埋深較大部位。上述現象說明埋深越淺,單個鉆孔揭露的溶洞越短,溶洞規模越小;埋深越深,單個鉆孔揭露的溶洞越長,溶洞規模越大。

3 巖溶發育的控制因素

工作區位于廣花盆地東部,巖性以灰巖等可溶巖為主,地形較平坦,地勢開闊水力坡度小,區域地下水總體由北向南流,地下水流速緩慢,巖溶水的運移主要受構造控制。因此,工作區巖溶發育的控制因素應包括巖性、地下水及構造等。

3.1 巖性條件

可溶巖是巖溶發育的物質基礎,是巖溶洞穴和塌陷形成的基本要素。結合鉆孔資料,對工作區內巖溶發育情況進行統計(表1),發現可溶巖見洞率、線巖溶率在不同地層之間存在明顯差異,如壺天組見洞率高達35.26%,而棲霞組見洞率為15.84%。將本次工作中收集到的見洞鉆孔投到工作區基巖地質圖上,發現巖溶發育與地層巖性密切相關。

圖2 溶洞埋深統計

圖3 埋深-巖溶率統計

通過系統、等距、鉆孔數量充足的勘察工程,發現溶洞在石炭系壺天組內最為發育,其次為石炭系石蹬子組,而在二疊系棲霞組中最不發育。

引起上述現象的主要原因是巖性差異。雖然同為可溶巖,但石磴子組第一、二、三段均為灰巖、白云質灰巖、生物碎屑灰巖等可溶巖連續分布;壺天組以灰巖、白云質灰巖為主連續分布,厚度大于170 m,這種連續厚層狀可溶巖溶蝕空間大,巖溶發育率高。棲霞組為炭質灰巖、灰巖與碎屑巖互層,灰巖呈中薄層狀,故巖溶發育率低于前兩者。

綜上,巖性因素是本區控制巖溶發育的首要因素。

3.2 水文地質條件

對鉆孔揭露的溶洞進行統計(表2),發現巖溶分布具有明顯的分帶性,溶洞個數主要集中在20~30 m埋深范圍,占總數的58.5%。結合巖溶發育埋深統計圖(圖2)可以看出,不同地層巖溶埋深也存在一定的差異性。

對揭露溶洞的鉆孔單獨進行分析,發現單個鉆孔中巖溶率隨著深度增加而加大(圖3),反映的是埋深越深,單個鉆孔揭露的溶洞越長,溶洞規模越大。

地下水的流動是造成這一現象的主要原因。地下水是巖溶發育的主要條件,其他因子的作用最終體現在水的作用上。在灰巖面以下存在地下水強烈循環帶,巖溶最發育,以中、小型溶洞為主,亦有大型溶洞:①強烈循環帶上部巖溶以垂直方向為主,溶溝、溶槽、落水洞等巖溶形態最為發育,大型溶洞少見;②強烈循環帶下部以大中型溶洞為主,亦發育管道式巖溶通道。

3.3 構造條件

構造的主要作用,在于為不同地下水單元提供流通通道,一般在斷裂發育區域,巖溶普遍發育,溶洞在空間分布上存在一定的規律性,但根據工作區見洞鉆孔分布圖及地鐵九號線見洞鉆孔分布圖(局部)顯示,本次工作收集鉆孔并未顯示出巖溶與構造的相關性,推測可能的原因有兩個:①鉆孔密度不夠;②本次統計均為工程孔,項目性質決定鉆孔布設時均遠離區內主要構造。

4 結論

本文研究以工作區內巖溶發育情況為研究主題,對大量的工程地質鉆探資料進行整理、分析,提取可利用的工作成果,結合工作區地質、水文等方面資料,總結巖溶的空間展布特征,分析巖溶發育的控制性條件,得出以下主要結論。

可溶巖巖性是影響巖溶發育的主要因素,不同巖性間有較顯著差別,壺天組地層屬于巖溶強發育,石蹬子組及棲霞組地層屬于巖溶中等發育;地下水活動對巖溶發育層位有重要影響,受地下水淺部交替循環影響,溶洞主要發育在20~30 m埋深范圍,而隨著埋深增加,溶洞規模變大;構造對巖溶發育影響不明顯;本次工作中發現在同一地層中,線巖溶率對比見洞率相對偏低,主要原因可能是鉆孔深度偏小,大部分鉆孔僅入巖3~4 m,入巖進尺偏少。