大震,其人其畫—與大震聊天記

文 /李 磊

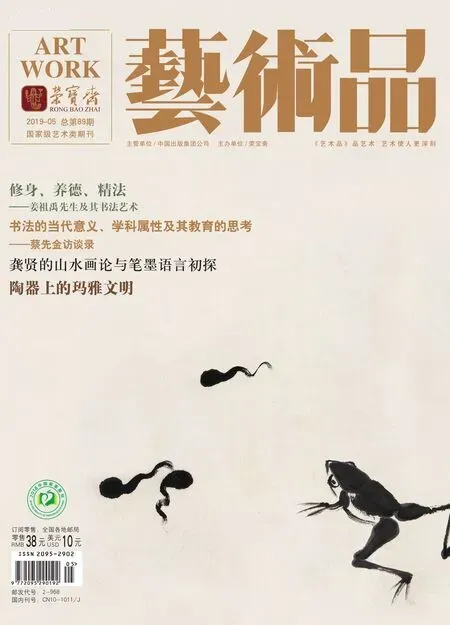

我是先看到大震的畫,后才認識大震的。大震的畫,一眼看上去,感覺就是好看,再看則是耐看。第一眼,只覺得恬淡而新奇;第二眼,又覺得活潑且厚重。畫中之物,無論枇杷、水仙、葫蘆還是春蘭、秋菊,鳥、魚、鵝、鴨還是刺猬、大象,都在寥寥數筆之中構成一個仿佛比畫外的世界更真切的世界。再仔細看去,似乎能看出游戲于花鳥的筆墨之間,也含有對人世的觀察和感悟。再看,也能看出心里涌出,發乎筆端的溝壑塊壘和浩然之氣,然而一切又都無心,終歸于痛快和童趣。在傳統文化的傳承暫遇曲折,低劣惡俗和裝神弄鬼之“藝術”頗有些喧囂的時候,看見大震的畫,不禁有點興奮。

這樣一來,就挺想認識一下大震。我是在青年書法、篆刻家陳耘文的畫室里見到大震的畫的,耘文對大震執弟子禮,要認識也方便,于是就認識了。

大震相貌清癯,乍一看,自有79歲老人應有的莊重淡泊,但那莊重像一層紙似的,一經交談,立即揭去,臉上露出年輕小伙子般的天真的笑容。大震健談,隨和,聊天沒什么目的,說到哪兒聊到哪兒。他有兩種能力,使聊天很愉快:一是記憶力細致入微,講過去的人和事,如歷歷在目;二是故事中套故事,講某人的事,涉及另一人,就去講那人,恣意展開,聽者以為話題跑偏了,他卻又收回來,沿著原來的線索講。小友孫宏淵對此也印象極深,他說:“大震師講故事,就像帶你去看一個房間,看著看著,開了一個窗,從窗里望出去,一大片世界,不經意間又回到屋里,冷不丁又開一個窗,又望出去,又收回來……”

中國高校創業教育研究現狀分析 ……………………………………………………………………………………… 陳亞南(4/78)

大震聽說我是搞哲學的,他說:“我也很想學哲學哎,我年輕時候就想。學國畫一定要學文化、做學問,就想到了馬一浮。馬一浮有個朋友,叫孫慕唐,畫山水很有名,是當時杭州的十大畫家之一。他是孫中山執政時期的中國駐古巴大使,后來退出政界,進入上海遠洋輪船公司。他的學問、書畫都很好,古琴也彈得很好。因為他也是湖州人,我與他就認識了。他其實是我的前輩,但我和他沒有師承關系,算是忘年之交。我那時宿舍里東西放不下,冬天的衣物被子都撂在他家,就是說關系好得不得了。馬一浮、孫慕唐,還有一個王叔康,他們三個是朋友,每星期都要聚會。有一次,孫先生跟我說,我要去跟馬一浮他們聚聚,你要不要去啊。我說,你約我去我當然想去,只是不知道去了能談什么。他們三個,每星期聚會一次,半天時間。他們在一起都不講什么話,只是一起那么坐著,就像在一起練氣功一樣,偶爾說一兩句,說的都是學問。后來我跟王叔康處得很好。他是個針灸醫生,專門給人義務看病,不收錢。他學問好,書法那更是好得不得了。他寫王羲之風格的《洛神賦》,每寫出一冊,馬一浮都要在上面題字,相當贊賞。后來我跟潘天壽學畫,我跟潘先生說,我想跟王叔康學書法。潘先生很驚訝,他說,你認識他?他是三代習書的世家啊。潘先生本來想請他到美院上課,沒有去成。后來就‘文革’了,他這個人就不見了。我到處問,他的家人、親戚、朋友,沒有人知道他在哪里。我知道他的老家是南京,我托王敬之,南京人,托他一定要幫我在南京找找王叔康,結果怎么也找不到,就是人間蒸發一樣。”

聽大震講他年輕時每個星期天攜帶午飯去孤山看一整天吳昌碩的字畫,令我想起我讀書時也是每星期天去西泠印社下面的省圖書館古籍部看善本書,西湖邊的春花秋月,只是人生淡淡的布幕,一景一情,十分仿佛。我于書畫藝術之道是門外漢,但自然也是喜歡觀賞的。與大震交談,得益匪淺,感悟良多。

夏果圖 69cm×68cm 紙本設色 2003年

“到了他家,他拉著我就進畫室,潘師母坐在那里。我想就算潘先生看中我了,師母要是不看好的話也是肯定不行的。我那時年輕,工作也比較忙。跟隨潘先生學習一段時間之后,師母問我,你最近有沒有畫畫,我說沒怎么畫。師母說,那不行啊,你去搞一張日歷掛在墻上,哪天畫了就打個記號,要是你的日歷上都沒有記號,一行行空著,你看心慌不心慌。真的,我只要看見日歷上連續空白,我就趕緊畫。”

生命觀念培育的過程(圖1)一般是,通過觀察和實驗,對生命現象、生命特征和生命活動規律建立感性認識;再通過抽象、概括等理性思維,對感性的認識進行提煉、升華,形成生物學概念;隨后將已有的概念進一步加工、整合,構建概念網絡,建立對生命本質的整體理解,即為“生命觀念”。在解決新的生物學問題時,學生可以根據已有的生命觀念進行假設、解釋或決策。

清供 46cm×34cm 紙本設色 1981年

考察撤銷權條款的立法演進,立法機關對“集體成員合法權益”實際上采取的是文義解釋。從該條的來源看,《物權法》第63條第2款直接移植自原《公司法》第111條的股東撤銷權條款,該條即是限定于“股東合法權益”;從該條的影響看,《物權法》第63條第2款又被2010年修訂的《村民委員會組織法》第36條村民撤銷權條款所直接借鑒,該條亦限定于“村民合法權益”。兩者均將撤銷事由界定為成員自身的合法權益。因此,對村干部侵害或者放任他人侵害集體財產的情形,撤銷權條款基本上不發揮作用,長期處于休眠狀態[27]。

大震的故事中,似乎他自己最得意的是師從潘天壽的經歷。那是一個偶然中蘊含必然的故事:“我那時不是每周去吳昌碩紀念室看那里面的吳昌碩字畫,可以說是百看不厭,看到后來就是五體投地。可以說每周最開心的就是星期天,帶上中飯就去看,里面很安靜,沒有人,我一個人安安靜靜地看。帶著書,看看書再看看字畫,看一整天。有一天,我一個人在里面看,潘天壽帶著俞劍華進來,進來逛逛就出去了,我只管看畫也沒怎么留意他們。結果,潘天壽又回來了,他拍拍我的肩膀,問我,你叫什么名字,我說我叫李庸。他從上衣口袋里掏出紙筆,寫了一行字遞給我。我一看,上面寫的是‘景云村一號潘天壽’。我不是剛開始學畫的時候就說嘛,學畫就要跟潘天壽、吳茀之、諸樂三這三個人中的一個學,但是我覺得當時我的水平還不夠去向潘先生請教,我一年多沒敢去找他。一年之后,有一天,我正在諸先生家看他作畫、聊天,潘天壽來了,人還在樓梯上,聲音就上來了。他邊上樓邊說:‘樂三,我身體不大好,來找你開方子啊。’他一進屋,看見我就說:‘李鏞也在啊。’就一年多前見了一面,他居然一下子叫出我的名字。后來他把我拉了就走,把我拉去他家……”

首先就是剛才說的師承問題。藝術固然需要才華,但才華其實就是四個字:“繼承”“創造”。有人以為藝術沒什么標準,不像數學、物理那樣有明確的高低對錯,其實不然,藝術與數學、物理一樣,都是有標準的,那標準就在一個傳承體系中。愛因斯坦也是完全傳承了牛頓之后才創造了相對論的。一個好的老師,給你一個世界,你走進去,再走出來,走出自己的世界。這從小處說,是一個畫家個人的修煉;從大處說,是一個民族文化的傳承。中國傳統的士大夫文化中,有一些精華,關乎人對世界真相的追索,關乎人的心靈的解放,關乎人與自然的和諧相處,這種文化血脈是需要傳承的。傳承其實不是一件輕松活,這里涉及到的嚴群、王駕吾、夏承燾、諸樂三、潘天壽、大震這些先生,把自己修煉成文化目標與人生目標合一、刻苦與快樂合一的人,因此醉心于藝術,成了傳承者。

紅葉小鳥 95cm×36cm 紙本設色 1998年

大震得過不少書畫名家的親傳和指點,那些師徒交往故事,現在聽來不僅有趣也很珍貴。大震拜的第一個老師是諸樂三:“諸先生是上海醫專畢業,他畢業后就開了一個醫館,在中國,醫生要年紀大人家才相信,但是他那么年輕,沒人找他看病,他生意不好閑著,就跟他哥哥學畫畫。他哥哥諸聞韻是吳昌碩三大弟子之一,得到了真傳。諸樂三雖然不是吳昌碩親傳,但通過他哥哥,他也學出來了。畫學得不亞于他哥哥,書法上還超過了他哥哥。他說,行醫是人命關天的事,不能隨便,還是畫畫好。他的醫學也是很好的,他一直給朋友看病,就只給朋友看病。我是怎么認識諸樂三的?他是我們安吉人,我祖父和他是私塾的同學。他們諸家是文化世家,我們李家在安吉抱福是做毛竹生意的。抱福這個地方,以前是百業興旺,醬油、釀酒、百貨、竹制品、布匹、殺豬、豆腐,都很有名。因為這個老鄉關系,我在杭州就給諸先生寫信,說想跟他學畫。我用美術字工工整整的寫了一封信,美術字是我在藝專練的。結果,他回信了。他那個回信,用的是明信片。他說:‘來信收到,以后我們共同研究國畫這個事情。’但是他提醒我一點,畫國畫不能寫美術字,一定要寫書法。后來我就去拜訪他。我跟諸先生說我祖父跟你是私塾的同學。諸先生問我,你祖父叫啥名字啊。我說叫啥啥啥。諸先生一聽很高興,哦,他啊。他說諸、李兩家在抱福是三代世交。他說我們家是對地方上有功德的。那時候,趕集天,很多鄉下人來趕集,沒有中飯吃,我祖父家做五十道菜,擺開,來的人自己盛飯夾菜,不斷地添,人人管夠,每個趕集天都這樣。他對我說‘相見恨晚’。他還說他自己畫得不好。我說,諸先生,我就跟你學了啊。他說,好的好的。”

在社會主義市場經濟體制逐步完善的今天,醫療市場競爭日趨激烈,醫院要生存并求得發展就必須要在以“患者為中心,確保醫療安全”的基礎上,做好成本核算,減少資源耗損。手術室作為醫院的重要科室之一,也應該積極響應號召,使用一次性無紡布取代傳統棉布成為無菌包外包裝材料,能減少科室使用費用,減少醫院支出,提高醫院經濟效益。

壽先生意 34cm×46cm 紙本設色

諸樂三第一次跟大震通信就特別提醒畫國畫不能寫美術字,要寫書法,大震不敢稍懈。為此又有一番經歷:“諸先生叫我學吳昌碩的書畫,他說吳昌碩的書法是石鼓文的底子。關于這個,我自己有些想法,如果書、畫都學吳昌碩,恐怕以后跳不出來。我畫就學吳昌碩的,書法我要另學,當然石鼓文的用筆我也要學。我自己這么想,也不知道走不走得通,在最初我還請教過張宗祥。我有個朋友是醫生,是諸樂三在上海醫校的同學,他父親是張宗祥的好友。我知道張宗祥的名氣。那個朋友說,你想見張宗祥嗎,我帶你去好了。他就帶我去張宗祥家,他說,張先生,我帶一個諸樂三的朋友來找你玩。我心想,怎么說我是諸先生的朋友,真是瞎講。張先生很隨和。我問他,張先生,我向你請教一個問題,你說我現在開始學書法來不來得及啊。張先生說,來得及來得及。他馬上說出兩個人,一個是文徵明,另一個當時就沒記住,他說這兩個人都開筆很遲,二十歲之后才開始用功。他告訴我,要學書法,唐以后的不要學,魏晉的最好,至少是唐。他還說,你不要老師叫你學什么你就學什么,老師覺得好的,你自己性子不一定相通,你要琢磨適合自己的。那時候書店里字帖還是很多的,我就去買來學。王羲之的《十三行》、虞世南的《孔子廟堂碑》,一樣樣試,就這么自己摸索,也不死臨,我注意研究筆意,就是意臨,同時經常去張先生那里請教。就這么邊學畫邊學書,學著學著,得到了諸樂三的表揚。他說我畫得像吳昌碩。他不說我學得像他,說我學得像吳昌碩。”

通過各種交談,我感覺到大震是一個畢生追求藝術,幾乎心無旁騖的人,因此在聊天中時不時探詢一下他的學藝經歷,結果印證了我先前的很多看法。

前面的事情,又涉及到王駕吾、王敬之。大震的嵌套式敘述十分自然:“我有個朋友—何鐘嘉,是夏承燾的學生,我跟他的關系,是好到經常互相留宿的那種。他拿出夏承燾和王駕吾的書法給我看。王駕吾這個人了不起,他是中文系主任,哲學也很好。我不是想學學問嗎,我那個朋友就星期天帶我去見王先生。王先生很隨和,他很喜歡我,我接連幾個星期天都去他家拜訪,每次他家都一定有三五個青年在,都是去向他請教學問的。他學問非常好,但是他講蘇北話,我聽不大懂。我那時年輕,就開口向他請教《易經》,我說我看了一些《老子》《莊子》,聽說過《易經》,不知道《易經》是怎么一回事,想請教一下。王先生說,《易經》在圖書館里都積灰很厚了,沒有人敢碰,我都不敢碰,而且你字面上讀懂了也沒用,懂了也不通。王先生都不敢碰,那我也只好算了。”至于王敬之,是大震認識的一位青年工人,因愛好文化,記憶力超強,大震將他推薦給王駕吾。而王駕吾竟也看中王敬之,收為學生,讓他參加《墨子》校釋,后來成了專家學者。

大震講到的這些先生,特別是夏承燾、嚴群(號不黨)、王駕吾等,都是杭州大學的學術前輩,與我的業師或同輩或長一輩,我也知道他們的學術成就和名聲。如此大家有關聯的話題,聊起來自然興味很濃。但對于大震的這類話題,我更感興趣的是,其中透露出他獨特的性格和胸懷。他們那一代人,經歷很復雜,世道風云變幻,人生起落不定,過來人一般很難保持赤子之心。然而在大震的敘述里,找不到憂怨和否定,全是有趣的事情。包括他講到20世紀50年代下放到臨海大田去勞動,在那里與笛子演奏家趙松庭、昆劇團編劇陳靜(《十五貫》劇本作者)、省越劇團編劇金松、省出版社美術編輯胡巧玲、書法家姜東舒等一起干農活、養豬、出洋相的經歷,就像講小伙伴一起玩游戲一樣。我在別處曾說起,像大震這樣,不是他不覺得人生坎坷,只是與追求藝術帶來的巨大樂趣相比,別人以為不得了的坎坷,都算不得什么事了。我覺得,赤子之心,正是大震藝術成就的重要內在力量。

聽秋 63cm×48cm 紙本設色 1990年

大震就這么一直找消失了的王叔康。因為找王叔康,又帶出了一個人物叫嚴不黨:“后來,差不多‘文革’結束那個時間,我在嚴不黨家,嚴不黨是你們哲學系的,那天我從孫慕唐家出來,遇見嚴師母,嚴不黨和孫先生是隔壁鄰居。嚴師母這個人平時要彈琴,她也學書法,遇見我就拉我去她家看她寫的字。嚴不黨我也是在王駕吾家里認識的。他們是朋友,杭州大學的同事,經常互相串門,我也就認識了,嚴先生嚴先生的叫他。我被嚴師母拉到他家,不知怎么說起我找王叔康找不到的事。嚴不黨哈哈大笑,神秘地說,王叔康嘛,一直跟我通信啊。啊,找了那么多,結果是這么偶然的一下找到了。原來王叔康這個人,‘文革’一開始他就躲起來了,只有嚴不黨知道他的地址。我請王敬之再按嚴先生給的地址去找,找到了,但王叔康已經去世了。”

印象最深的是大震非常重視師承。這一點,我歷來深有同感。對于那些自以為是石頭縫里蹦出來的天才,我一向是敬而遠之的。大震言談之間,言必稱“諸先生”“潘先生”。他那一生的經歷,就像一株苗木,一頭扎進師門的土壤,鉆研、磨煉、吸取,然后奮力破土而出,成為自我。

圓圓的月亮 63cm×45cm 紙本水墨 2005年

信天圖 144cm×362cm 紙本設色 2018年

大震非常強調用功。他學字、學畫的用功就不用多說了,他一再提起年輕時就樹立的“學國畫必須要學好文化”的理念,為此他也是一頭猛扎下去:“學文化,我沒有別的辦法,就是自學。我老是跑書店,跑得書店的經理都跟我很熟。那時劇團經常要下鄉,等我下鄉回來,好書都賣完了。書店經理就給我把書留著,我下鄉回來,他拿出一摞積滿灰塵的書讓我挑,我挑好了,剩下的他撣撣灰上架去賣。我那時就想學哲學,買了一本《莊子》,很深奧,我就慢慢啃,啃得似懂非懂的那種。”

“心很高”也是大震講述自己經歷時比較強調的一點。他學畫就要跟諸樂三、潘天壽、吳茀之,學哲學就要跟馬一浮、王駕吾,“我跟那些老先生交往,學他們的東西,我就學會一輩子不跟俗人來往”。大震又說:“心高其實就是立志,立志之后就是用功,沒有成就不罷休。”朋友們都說大震其人其畫都很有童心,然而這童心又不是長不大,倒是跟這“不罷休”大有關系。你立志不高,或者志雖高但是罷休了,當然就沒有童心了。順便說一句,大震言談之間,對“成就”的理解絕非名利之類。他說:“畫畫,第一是心胸,第二是學問,技法那是第三步的事情。我畫畫就是出自心,抒發出來就好了,我不管它好還是不好。你沒有這個心發出來,怎么叫中國畫。”說起藝術界一些名利之事,大震毫不掩飾地發出他特有的男孩式的鄙夷表情。

跟大震熟悉之后,再看他的畫,的確里面隱隱融匯著很多東西,既有吳昌碩、潘天壽的影子,也有他自己寓豐富細膩于至拙至簡的大揮灑,有童趣和冷眼的交雜,甚至有點“印象主義”,但沒有哪里是刻意。每一幅畫都給人橫空出世的感覺,令人瞬間得到跳出經驗直達真相的體驗。

都是經歷過愛情的人,有些話不需要說出口就能明白,那日起,她和老何開始了戀情,像她曾在魏舟身上期待的那樣,過起了有煙火氣息的小日子。

大震每出新作,朋友輩聚賞之時,不免群情激動,一片驚呼。有人指著畫中兔子“鮮活!就是鮮活”,有人指著葡萄藤“每一筆都是活的”,有人指著白鶴的脖頸說“昂揚的生命力”,或指著象腳“一腳踩下去地動山搖”,或指著松樹說“頂天立地啊”……耘文總結道:“李老師的畫,最關鍵的是四個字—隨心所欲,這沒有幾個人能做到。”對耘文的這一見解,我深為贊同也大有體會。大震的畫,徹底超脫了明清文人畫和近現代學院派的窠臼,畫面中幾乎看不出技法和章法,許多構圖和運筆簡直匪夷所思,卻又了無經營,渾然天成,而其中的蒼老和厚重,又顯出每一筆都與畢生的積累和錘煉有關,一些精品令人產生前無古人的暢快觀感。大震自己說“技法那是第三步的事情”,我們都知道這絕非技法不重要,言語的簡單,只是因為其中的脫胎破繭之功難以言說罷了。所以最終的“隨心所欲”中所包含的意趣、功力和境界,自然也超乎文字之外了。