電動車到底安不安全

陳亮 李皙寅 王斌斌

火!火!火!新能源汽車頻頻自燃,部委終于出手了。

6月17日,工信部裝備工業發展中心下發《關于開展新能源汽車安全隱患排查工作的通知》(下稱《通知》)。根據《通知》,各新能源汽車生產企業10月底前完成本公司新能源汽車安全隱患排查工作。

《通知》下發三天前,6月14日,一輛蔚來(NYSE:NIO)的汽車在武漢發生燃燒,這是蔚來汽車兩個月內發生的第三例起火事件。該事件再一次點燃了市場對于新能源汽車安全性的擔憂。

擔憂雖在,但消費者的信心仍未消失殆盡。“怕著火,但為了牌照我別無選擇。”一名尚未提車的蔚來車主馬先生告訴《財經》記者,因為不是第一批車主,所以還是相信蔚來汽車能解決安全問題。馬先生并不知道,新能源車自燃的概率其實是遠小于燃油車的。

如通用汽車(NYSE:GM)下一代電動車總工程師高珍妮(Jennifer Goforth)所言,“通往零排放的道路沒有捷徑可走。所謂捷徑,只會失去消費者的信任。”

在中國,已有200萬位新能源汽車消費者愿意嘗試這一新的能源形式下的交通工具,但他們遲遲得不到權威部門的著火事件調查結果,頻頻爆出的自燃事件勢必會動搖他們的采購和示范信心。

不能明確原因,就無法解決安全問題。對于全球新能源汽車第一消費大國——中國來說,這是一場信心災難:比如大部分車輛停車時都會自覺遠離電動車;比如不少外企在做日常會議前的safety sharing時建議員工遠離正在充電的電動車。

中國的新能源車增長已有所減緩。2019年5月,中國新能源汽車產銷分別完成11.2萬輛和10.4萬輛,同比分別增長16.9%和1.8%。要知道即使在整體車市不佳的2018年,新能源車還有著60%的同比增長。

中國對新能源車有著很高的期望。

2018年11月,中國汽車工程學會發布《汽車產業中長期發展規劃八大重點工程實施方案》:計劃到2025年,新能源汽車年銷700萬臺,保有量達2000萬臺,燃料電池汽車推廣5萬臺,混合動力車型市場占比達到20%。

這也是全球范圍內的大勢所趨。

羅蘭貝格預測:至2020年,全球當年新售車輛中約有15%為新能源汽車;至2030年,新能源汽車銷量將超過傳統燃油汽車,占當年銷量的57%,達5900萬輛。

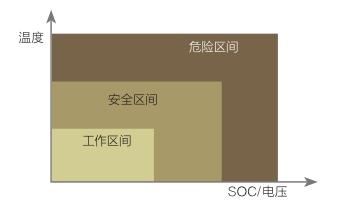

圖1:磷酸鐵鋰電池安全工作區間

圖2:532電池安全工作區間

圖3:811電池安全工作區間

要想在這個保守估計不下于10萬億元產值規模的市場上達到上述預測銷量,消除消費者的恐慌是前提。

放大鏡下的起火

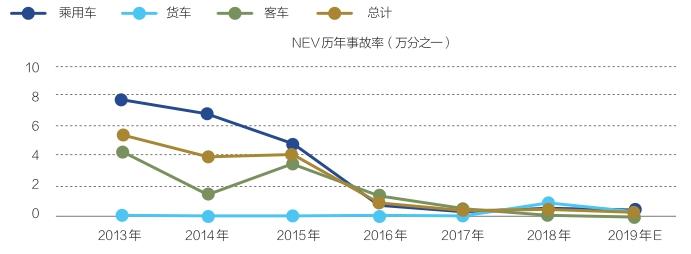

據不完全統計,2014年-2018年每年有兩位數的新能源車起火事件。

2019年以來,中國境內已發生多起新能源汽車起火事件。5月16日,一輛蔚來汽車在上海一小區停車場內起火。4月22日,一輛正在維修的蔚來汽車在西安起火。

《財經》記者了解到,蔚來已向工信部、國家質檢總局匯報,邀請他們派聯合專家團隊前來調查。

蔚來的表態并未打消用戶的擔憂。在蔚來車主線上社區內,有用戶直言:沒人會愿意用身家性命來測試要命的bug,考慮退訂。

全球新能源汽車領軍企業——特斯拉(NASDAQ:TSLA)也難逃起火的夢魘。4月21日,一輛特斯拉在上海發生起火,并引燃了周圍車輛。

此外,力帆汽車、威馬汽車、北汽新能源等多家車企都曾發生過起火。

與此同時,剛剛推出第一款量產電動車的老牌車企奧迪在6月中旬宣布,召回1644輛e-tron純電SUV。奧迪聲明稱,車內電池組合充電接頭間存在缺陷零部件,該問題嚴重情況下會導致火災。

新能源車起火事件真的比燃油車多嗎?

根據美國公路安全保險協會統計,美國燃油車自燃比例是萬分之一點五。而特斯拉統計的美國純電動車自燃比例為萬分之零點三。

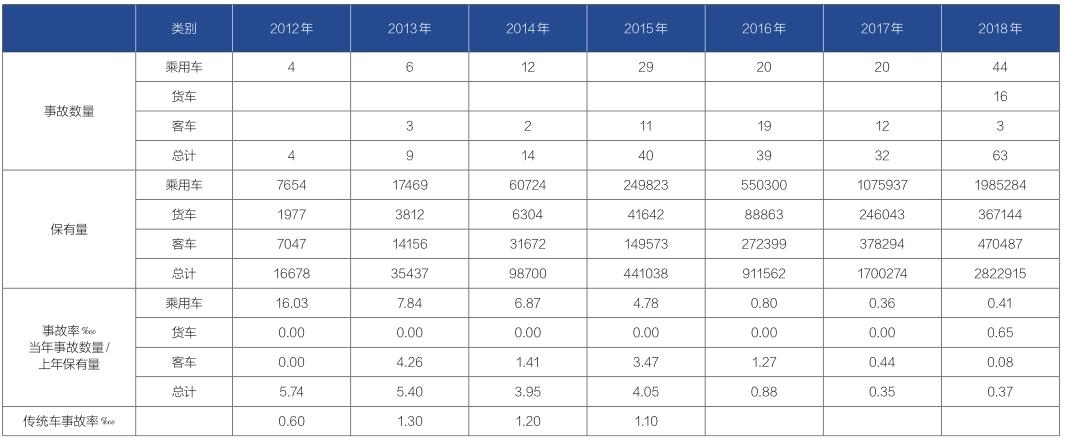

中國的燃油車起火比例與美國大致相當,每年在萬分之一左右浮動。而中國電動汽車起火比例總體呈現下降趨勢。2012年中國電動汽車起火比例為萬分之五點七四,2016年的數據已下降到了萬分之零點八八。2017年中國電動車起火比例遠低于燃油車,為萬分之零點三五;2018年中國電動車起火比例萬分之零點三八。

從大數據來看,中國電動汽車起火比例已低于燃油車,然而“新能源車作為新興產業,更容易被關注,純電動車更是備受關注”。比亞迪(002594. SZ/01211.HK)方面告訴《財經》記者。

在放大鏡下成長是每個新生事物必須經歷的過程。作為備受關注的產業,電動汽車如何能降低社會的非理性恐慌?

存在缺陷的電池

正如中國科學院院士、中國電動汽車百人會執行副理事長歐陽明高所指出的那樣,新能源汽車起火是產品質量問題,不是技術路線問題。

電動車起火主要是電池起火,電池起火的原因主要在于電池熱失控。

所謂熱失控,是指動力電池在工作的時候會發熱,當電池溫度過高或充電電壓過高時,電池內部會產生連鎖的化學反應,導致電池內壓和溫度急劇上升,引發電池熱失控并最終導致燃燒。

熱失控的原因各種各樣,有可能是電池包本身溫度不均勻,有局部區域溫度高、外短路、內短路等等原因引發著火。

動力電池科技公司遠景AESC中國研發負責人林玉春在接受《財經》記者采訪時表示,隔膜設計是影響電池內短路發生的重要因素之一。如果隔膜設計余量不夠或者設計方向不對,會影響隔膜的機械延展性與柔韌性,導致充電過程出現萎縮,繼而正負極相互接觸,造成短路。同時,在生產工藝中把控不嚴,電芯混入金屬顆粒,這些雜質在充放電過程中會導致電極表面差異反應,不斷積累后會刺破隔膜,從而導致短路。

一旦有一顆電芯出現問題,如短路、斷路等,將影響電池組內其他電芯,從而造成內部出現嚴重問題,最終導致安全問題。

特斯拉這種用串聯電路的電動車尤為危險。軟銀中國投資的臺灣固態電池生產企業輝能科技股份有限公司市場總監許容禎告訴《財經》記者,特斯拉擁有4416顆鋰電池,只要一個環節做得不好,就會發生連鎖反應。

被點燃的電池

除了電池生產過程中可能存在的問題,一家大型鋰電廠高管表示,電動車起火時,絕大多數電池是被外部“點燃”的,充電環節就是一個很重要的因素。

圖4:新能源車歷年事故統計

特來電新能源有限公司是國內領先的充電樁企業,該公司告訴《財經》記者,電動車在正常行駛過程中,基本沒有高頻度、大倍率的放電,所以不會有問題。但是充電過程中,鋰離子的活性會增強。如果電池電芯有質量問題,那么可能就會導致熱失控,繼而熱失控蔓延,導致起火事故。

中國汽車技術研究中心首席專家王芳團隊分析了2011年——2018年9月的80多起電動乘用車事故后發現,16%的事故與充電有關。在充電過程中,尤其是充電的末期,甚至是在過充情況下,電池活躍度很高,容易發生安全性事件。

過充是指電池在達到充滿狀態后,繼續充電,這就可能導致電池內壓升高、電池變形、漏液等情況發生,電池的性能也會顯著降低和損壞。

歐陽明高也指出,一般情況下,熱失控大都發生在滿電狀態下。因為充電時,電池與充電系統連接在一起,熱失控最易發生,再加上高壓電氣的短路問題等,就會引起事故。

對于上述分析,也有不少業內人士持保留意見。萬幫新能源投資集團有限公司運維服務中心總經理李宏慶告訴《財經》記者,根據充電國標規程,電量充滿時,也就是SOC(電池荷電狀態,也叫剩余電量)狀態 100%時,車端會發起充滿停止的請求信息,充電樁會根據車端請求結束充電過程。

林玉春也表示,充電樁、充電協議、電路等系統對過充都設有保護措施。只有整個系統失控了,才會導致過充。而現在的電芯中一般會有防過充的設計。

隨著充電技術的發展,快充越來越普遍。這也引發了另一個擔憂,短時間大電流是否會對電池造成損傷?

快充是以150安-400安的高充電電流在短時間內為蓄電池充電,典型充電時間為10分鐘-30分鐘。目前快充技術是安全可靠的,是全球范圍內公認的電動汽車的主要能源補充技術。

但快充并非完美無缺。由于充電功率較大,接口和用電安全性能要求高。高電流進入電池,如何解決散熱問題也值得關注。

對此,李宏慶表示,為了更快地充電,車端需要匹配一些必要的功率控制、溫度控制措施來匹配,充電設施會根據車端的需求輸出車端要求的功率。

特來電方面也指出,任何充電過程,電池溫度都會升高。快充是否會導致升溫過快或過高也是根據電池情況和BMS系統的管理水平有所不同。

缺乏管理的電池

除電池廠和充電企業努力外,整車廠需要承擔的責任并不輕。因為電池管理系統(Battery Management System,下稱BMS)是電動汽車整體架構中的重要要素,而這些目前都由整車廠來負責設計。

圖5:新能源車歷年事故率

BMS處于動力電池系統的核心位置,是電池保護和管理的核心部件。BMS不僅要保證電池安全可靠地使用,更要控制電池組的充放電,并在整車控制器上報動力電池系統的基本參數和故障信息,可謂是電池、整車控制器和駕駛者之間的橋梁。

一家大型鋰電廠中層人士對《財經》記者表示,熱管理系統在BMS中較為重要。熱管理系統的基本工作原理是通過冷卻或者加熱的方式使電池包的溫度維持在一定的溫度范圍從而保證電芯的性能發揮及壽命。

熱管理系統主要分為三類:加熱系統、風冷系統和水冷系統,不同的設計方案的工作原理不同,但都存在引發電池包熱失控的可能性。

首先,對于水冷系統,它是通過液體對流交換,帶走熱量降低電芯溫度的一種熱管理方式,但是水冷板通常位于電池包的底部,安置于車輛的底盤,車輛長期運行過程中對水冷板的異常撞擊,底部剮蹭,或者水冷設計結構長期可靠性失效,可能使其發生冷卻液泄漏,進而導致電池包絕緣失效引起整車熱失控。

第二, 風冷系統,它是以空氣為介質,利用熱對流降低電芯溫度的一種熱管理方式,但風冷設計會提高電池系統的密封設計難度,車輛長期運行過程密封結構失效,使其存在陰雨天行駛進水從而絕緣失效導致熱失控的風險。

最后,對于主要應用在寒冷地區的電動汽車會使用加熱系統,其原理是利用加熱膜來對電池包加熱,使其維持在合理的工作溫度范圍內,保證電芯性能發揮。加熱膜的發熱功率設計或者裝配方案設計不合理,又或者其長期可靠性失效,也可能會導致電池包絕緣失效,進而引發熱失控事件。

上述鋰電廠中層人士表示,熱管理這些問題目前已經有技術解決方案,并且能否有效解決這些問題是體現各廠家技術先進性的一個指標。

高能量密度下的風險

為了解決電動車續航里程問題,提高動力電池能量比是發展的必由之路。要想提高能量比,就要調整鋰電池相關材料配比。

目前乘用車的動力電池大部分采用三元體系,即正極材料使用鎳鈷錳酸鋰或者鎳鈷鋁酸鋰的鋰電池。我國三元動力電池采用的是鎳鈷錳酸鋰。

根據鎳鈷錳三元素的不同配比,又分為111型、532型、622型和811型。隨著鎳的比例不斷提高,動力電池的能量比也會增加,這也就意味著汽車的續航里程將相應增加。

對于鋰電池來說,安全、壽命、成本、能量密度這四者處于一種動態平衡的狀態。如果能量密度提高,那么其他三者必然會出現一些問題。

深圳市比克電池有限公司企管中心副總裁李鳳梅在接受《財經》記者采訪時表示,鎳比例越高,整個正極材料的熱穩定性就越差。遇到高溫、外力沖擊等情況,高鎳電池會存在安全隱患。高鎳電池充電時產氣會導致電池鼓脹也是一大問題。

同時,811型電池一旦出現熱失控問題,后果也較為嚴重。以往磷酸鐵鋰電池熱失控,僅會出現冒煙情況;532型三元鋰電池熱失控會出現燃燒情況。一旦811型三元電池熱失控,很可能會出現爆燃。

追求高能量密度是發展的必然,但歐陽明高提醒《財經》記者,電動汽車高比能量動力電池的發展,安全永遠是第一位的。

企業需要做什么

雖然動力電池存在各式風險,但是世界上沒有絕對安全的事,對于新能源汽車產業鏈上的生產企業來說如何消滅合理風險,創造最大化的相對安全才是重中之重。

首先對于鋰電廠來說,要提高生產工藝。動力電池發生內短路情況,有一部分原因來自于隔膜過薄,或者生產時雜質過多。

這就要求鋰電池生產企業必須具有更高的工藝,做出具有高韌性的隔膜,以及尤其在材料的選擇方面,需要更高的純凈度。

通用汽車是少數選擇與電池供應商合作開發電池的汽車制造商之一。高珍妮對《財經》記者表示,在電芯內部設計時,也需要有效防止電芯內部短路的設計。此外,通用汽車還在電芯之間運用了特殊材料,用于隔離過熱的問題電芯。

表1:新能源車與燃油車事故率對比

同時,電池包內設計有散熱通道也至關重要。它們的位置和走向經過精心設計,能最大限度地引導問題電芯釋放出的熱量,避免熱失控。

為此,在《電動汽車用動力蓄電池安全要求》報批稿中就提出,電池單體應在各個試驗中滿足不起火、不爆炸。

同時,鋰電廠如果能研發出可以大規模商用的固態電池,將大大提高動力電池安全性。

固態電池是以固態電解質取代傳統的低燃點聚合物液態電解液。雖然全固態電池不能避免過熱現象,但相對于傳統液態鋰電池,因沒有易燃的溶劑,即使出現過熱有可能也不會引起安全問題。

除鋰電廠努力外,車企也需要在BMS上多下功夫。隨著能量密度的提高,BMS工作的邊界條件也越來越苛刻。

未來應對嚴苛的工作環境,通用汽車系統安全高級經理Ian Hanna告訴《財經》記者,通用汽車自主研發了電池管理系統,可以精確了解每一個電芯的健康狀況,并且為每一個電池模塊配備了自己的控制系統、傳感器和溫度監測設備,來實現獨立的風險管理。

不僅老牌車企這么做,新造車勢力也具有上述意識。威馬汽車創始人、董事長兼CEO沈暉在接受《財經》記者采訪時表示,威馬自主研發電池熱管理系統,在每個電芯模組的內部有兩個溫度傳感器,它們可以實時監控電芯溫度,通過獨立的液冷回路隨時調整溫度。

同時,整車廠在設計系統時都留有余量。例如蔚來汽車的電量采取兩頭掐的模式,即前5%和5%電量被鎖死,汽車的實際充電區間為5%-95%。

最后,在使用過程中,充電企業需要承擔的責任并不小。在早期,當電動汽車電量充滿時,一般情況下,充電樁會主動切斷,但當電池電量又下去后,會繼續重復充電。反復充電將給動力電池造成損害。

為此,特來電推出了CMS(柔性智能充電管理系統)主動防護體系。所謂 CMS主動防護,就是在BMS控制整車充電行為的同時,CMS會進行二次檢測、分析、計算,根據模型計算的結果,如果觸發了防護閾值,存在異常充電行為,會及時終止充電訂單,保護充電安全。

為了確保充電場站的安全,星星充電做了一些鎖電嘗試。例如在一些面向物流電動車的充電場站試點在車輛SOC狀態達到 95%時即停止充電。

此外,星星充電還構建了星主動安全防護體系,包括充電設施自身安全防護、充電過程主動安全防護、自動安全報警防護等。

通過充電過程模型大數據算法,可以實現對異常數據的主動防護,同時通過和消防單位的平臺對接,星星充電可以實現對有安全風險的場站一鍵自動報警功能,從而提高安全響應速度。

系統預警機制需建立

對于電動車安全來說,這不是一兩家企業,或者一兩個環節企業所需做的事。這是上至監管層、下至全產業鏈各個企業必須牢牢緊繃的弦。

多起安全事件引起了工信部的注意。工信部副部長辛國斌在近期的會議上指出,安全是事關新能源汽車產業持續健康發展的第一要務。

最要緊的就是產品要過關。在以往的事故中,電動車產品或多或少存在問題。如電池產品測試驗證不足、車輛使用過程中可靠性惡化、充電安全管理技術水平低下等。

李宏慶建議,在人身安全方面,漏電保護和絕緣檢測等功能和標準要求,國標和歐標美標還有差距,建議適當提升標準,包括設備生產制造和檢驗檢測標準等。

與此同時,《電動汽車安全要求》、《電動汽車用鋰離子動力蓄電池安全要求》、《電動客車安全要求》三項強制性國家標準在今年初進入征求意見階段。

其中最為引人注意的是,相關強制性國家標準中首次提出逃生時間概念。根據規定,電池包或系統在由于單個電池熱失控引起熱擴散、進而導致乘員艙發生危險之前5分鐘,應提供一個熱事件報警信號(服務于整車熱事件報警,提醒乘員疏散)。

一旦有了報警信號,車內人員就有了足夠的逃生時間,從而可以將人身安全風險降到最低。

發生危險報警只是最無奈的一種選擇,如何將危險扼殺于襁褓之中才是上上之策。在復雜的工況下日積月累地使用,電動車電池難免會出現問題,如何主動監測電動車安全急需提上議事日程。

目前電動汽車與燃油車所用的檢測體系相同,在全球范圍內缺乏針對電動汽車的全生命周期檢測。這就使得電動汽車在長時間使用后,如出現一些微小的問題不能被及時發現。千里之堤毀于蟻穴,日積月累之后,總有一天會爆發出安全問題。

有多家鋰電廠中層呼吁,應建立新能源汽車標準化檢測制度,要求新能源汽車進行專業的標準化檢測。

不同于燃油車,新能源汽車年檢應針對高壓電氣、動力電池等特點建立相適應的安全檢查制度。新能源車年檢制度的建立可保證新能源汽車的使用安全,一定程度上避免安全事故的發生。

當前市場已有很多車輛超過設計壽命要求繼續在使用,使用到后期會存在安全風險,因此建議針對運行時間或行駛里程超過產品設計要求的車輛制定強制報廢標準。

此外,因整車廠對電池的特性理解不深,也并未對后臺監控數據進行有效的分析,導致很多故障原本可以通過對歷史數據分析以實現提前預警,因此建議整車廠將數據共享給有能力的電池企業來實現預警,以降低市場風險。

在以上措施之外,日產汽車認為無論車輛采用何種驅動系統,任何在道路上行駛的車輛都需要進行恰當的保養與維護,這非常重要。

按時維修保養、定期報廢或更換電池等方式,會徹底消除車輛老化帶來的安全隱患。

林玉春表示,應該開發一些標準的主動檢測手段。例如對電芯進行主動式的脈沖電流或者電壓測試,通過編制一些算法來檢測SOS(State of Safety, 蓄電池安全狀態)、SOC(State of Charge,蓄電池容量)和SOH(State of Health,健康度、性能狀態)。

然而檢測制度建立并非易事,這不僅涉及到鋰電廠、整車廠、充電企業等多個環節,還需要多部門協調,如國家質量監督檢驗檢疫總局、公安部、工信部等多部委。參與者過多,導致事中管理尤為困難。

也有新能源汽車企業高管向《財經》記者表示,不要過度監管,不是多加一道國家檢測,就萬事大吉了。還是要通過市場手段來解決問題。

一家大型鋰電廠高管表示,目前最為可行的辦法就是與保險公司合作,共同建立相關標準。

平安產險副總經理朱友剛告訴《財經》記者,目前《機動車綜合商業保險條款(2014版)》已經基本能覆蓋電動車的現有風險,只是個別條款可能不適用。

“隨著下一步電動車保有量的不斷增加和風險的逐步暴露,肯定需要為其開發專門的保險產品。平安產險會在車電分離保險、電池自燃保險、電池容量保障保險等多方面進行產品創新。”朱友剛說。

如果能對電動車進行專門的檢測,并將數據提供給保險公司,對于保險公司在輔助判定車輛故障、控制道德風險、提升理賠時效等方面,都有著巨大的幫助。

除了檢測外,大數據共享也是另一個好方法。在車輛使用過程中,整車企業掌握了大量的電池安全數據,然而這些數據并沒有共享給上游企業。

目前電池廠、整車企業、充電企業都是各自為戰,相互掌握著關鍵數據。特來電表示,國家部委和權威協會的支持協助會促進三方更快的打通。目前特來電已經與多家電池企業和整車廠簽署了戰略合作協議,打通了相關的充電安全數據。

但是,這僅僅是少數企業的行為。上述新能源企業高管表示,車企會與電池企業進行團隊數據探討,但沒有形成一個平臺來定期交換數據。因為這些數據涉及商業機密和隱私。

可見,打通車輛、充電設施、電池之間的數據渠道尤為關鍵。但是如無國家部委或權威協會的介入,三方之間的籬藩將永遠無法完全打破。

市場的問題當然需要市場來解決。但面對系統性問題來說,如何打破各方利益壁壘,形成全行業的標準化機制,這就需要政府與市場主體共同協調。