凍融及有機物料添加對黑鈣土有機、無機碳的影響

李傳松 張亦婷 趙興敏 隋標 王鴻斌

摘要:以黑鈣土為研究對象,采用室內培養方法,設置空白對照(NCK)、添加秸稈(NJ)、有機無機肥混施(NH)、凍融土培養(DCK)、凍融秸稈培養(DJ)與凍融混施肥培養(DH)6個處理。研究表明,NJ、DJ的CO2釋放速率及累積釋放量較高,DCK最低。CO2累積釋放量較好地符合一級反應動力學方程(R2>0.89),CO2潛在釋放量參數Ci由大到小為NJ>DJ>NH>DH>NCK>DCK。NH、DH的黑鈣土碳酸鹽含量顯著高于其他處理(P<0.05),而凍融處理對土壤碳酸鹽含量的影響較小。添加秸稈的處理(NJ、DJ)土壤總碳、有機碳含量明顯高于其他處理,而添加有機無機混合肥的處理(NH、DH)土壤總碳、有機碳含量與空白對照差別不大。凍融循環可以提升土壤碳含量,但與非凍融處理沒有明顯差異。綜上所述,秸稈對土壤有機碳含量的提升有重要作用,但也增加了CO2累積釋放量;有機無機肥配施對土壤固碳能力影響較小,,但能顯著增加黑鈣土中碳酸鹽的含量;凍融循環對土壤碳酸鹽、有機碳含量的影響不明顯,但可以減少添加有機物料后土壤CO2的潛在釋放量。

關鍵詞:凍融作用;秸稈;有機無機肥;黑鈣土;CO2釋放;有機碳;碳酸鹽

中圖分類號: S153.6? 文獻標志碼: A? 文章編號:1002-1302(2019)10-0272-06

黑鈣土是吉林省重要的農業土壤和畜牧業生產基地土壤[1]。但近年來,由于土地過度使用和風蝕、水蝕等作用,引起有機質(SOM)的積累條件發生變化并且分解加快,腐殖質層逐漸變薄、含量減少[2]。為了穩定及逐步增加黑鈣土SOM含量,秸稈還田及施用有機肥成為土地培肥的主要方式[3],但有機物料進入土壤后,在向腐殖質轉化的同時,也會礦化生成CO2,因此,需要研究培肥過程中黑鈣土CO2的釋放特征,為構建環境友好型的秸稈還田和有機肥施用方式提供理論依據[4-7]。土壤有機質泛指以各種形態存在于土壤中的各種含碳有機化合物,其中所含的碳元素被稱為土壤有機碳(SOC),其對全球碳平衡有重要作用,被認為是影響全球溫室效應的主要因素[8-9]。研究表明,我國東北地區黑鈣土逐漸出現SOM與養分含量降低、質地變輕、保水保肥能力變弱以及呈弱堿性反應等問題[1],SOM、SOC含量的減少限制了農業發展。因此,為解決這一問題,保障農業正常生產,提升黑鈣土的SOM含量已成為土壤改良的重點。大量研究證明,秸稈還田、增施有機肥或有機無機肥配施等土壤培肥方式在提高土壤肥力、促進有機質積累等方面具有顯著的作用[10-12]。有機物料進入土壤后,在緩慢腐殖化的同時,也會礦化或激發土壤有機碳礦化,生成CO2釋放到大氣中,農業土地利用上的碳排放問題逐漸引起研究者的關注[13-15]。影響土壤有機碳分解的因素較多[16],其中外源碳種類對SOC的分解有一定影響,與有機肥相比,玉米秸稈碳多氮少,C/N比較高,施入土壤后由于氮素缺乏,微生物分解作用緩慢,土壤有機碳得以較多的積累[17];氣候因素對SOC的影響也不容忽視,全球氣候變暖引起中高緯度及高海拔地區多年凍土區退化,出現凍融循環新模式,在凍融過程中,土壤有機質不同程度地暴露出來,加快了SOC的礦化[18]。黑鈣土是松嫩平原重要的土壤類型,前人就提升黑鈣土有機質含量已做了一些相關工作,而關于改良過程中黑鈣土CO2釋放、碳酸鹽含量變化及凍融交替作用影響的研究鮮見報道。以松嫩平原典型黑鈣土為研究對象,采用室內培養方法研究秸稈和有機肥對土壤有機碳和CO2釋放的影響,并利用堿液吸收、容量滴定法及重鉻酸鉀氧化外加熱法,測定黑鈣土培養期間的CO2釋放量、碳酸鹽含量及有機碳含量,揭示凍融及有機物料添加下,黑鈣土CO2的釋放、碳酸鹽含量變化及有機碳積累特征,為探尋有效的增加土壤有機碳含量、減少CO2釋放量的有機物料還田方式,建立環境友好型土壤培肥方式提供數據基礎。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

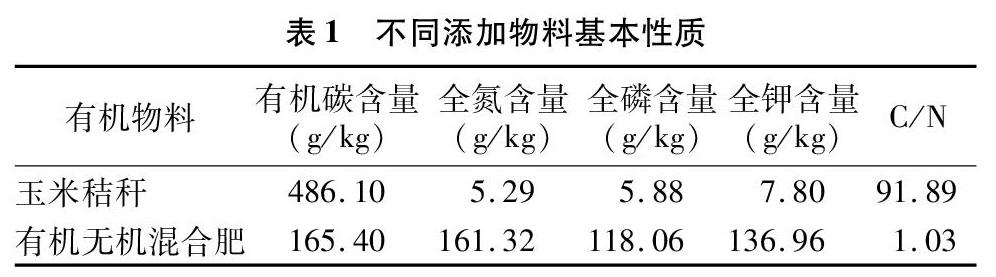

供試土壤為黑鈣土,于2016年6月采自吉林省松原市前郭縣紅旗農場(124°47′E,45°23′N)玉米試驗田,采用蛇形布點、多點混合的方法進行采樣,取土深度為0~20 cm。樣品于室內自然風干,去除肉眼可見的秸稈等有機殘體,過2 mm篩,混勻備用。土壤pH值為6.87,有機碳含量為 15.05 g/kg,堿解氮含量為94.43 mg/kg,速效磷含量為 44.45 mg/kg,速效鉀含量為188.21 mg/kg,全氮含量為 1.59 g/kg,C/N比為10.03,碳酸鹽含量為16.00 g/kg。供試玉米秸稈采自吉林農業大學試驗田,樣品自然風干,去除雜物后粉碎過1 mm篩備用;有機無機混合肥為摻混肥(N、P、K的含量分別為28%、15%、12%)與有機肥以質量比3 ∶ 2比例混合制得,其養分組成如表1所示。

1.2 培養試驗

試驗共設6個處理:(1)無肥料添加的空白對照,NCK;(2)添加秸稈,NJ;(3)添加有機無機混合肥,NH;(4)無添加凍融循環,DCK;(5)添加秸稈后凍融循環,DJ;(6)添加有機無機混合肥后凍融循環,DH。每個處理重復3次,共設11個取樣時間,每個處理共計33個樣品。凍融循環2次,以-10 ℃ 速凍24 h后+10 ℃速融24 h為1次凍融循環。實驗室模擬培養條件下有機物料添加量為田間常規施用有機物料量的10倍左右,因此將500 g土壤與25 g有機物料混勻,加蒸餾水調節混合樣品含水量至20%(約為田間最大持水量的60%)后,轉移至塑料瓶內,密封稱質量。瓶蓋上設置2個孔,一端連接換氣裝置,用于通入去除CO2的空氣;一端連接堿液吸收裝置,用于吸收土壤礦化產生的CO2(圖1)。培養試驗在25 ℃恒溫培養箱中完成。期間為避免造成厭氧環境,每隔3 d通入1次去除CO2的空氣,每次1 min,同時補水至原始質量,使裝置保持適宜含水量。在培養4、6、10、20、30、40、50、60、70、80、110 d(共計11個取樣時間)時更換堿液吸收瓶測定CO2釋放量并取出培養樣品,風干后測定土壤總碳、有機碳、碳酸鹽含量。

1.3 測定項目及方法

土壤基本理化性質:土壤pH值、堿解氮含量等基本理化性質采用常規方法[19]測定。

土壤總碳、有機碳含量:土壤樣品取出后風干,研磨后過60目篩,采用靜電吸附方法去除土壤中的秸稈等有機殘體,稱取0.100 0 g樣品,使用multi C/N HT1300型有機碳/總氮分析儀(德國耶拿公司)測定土壤總碳含量,同時稱取 0.100 0 g 樣品,加10%鹽酸,以除盡土壤中的無機碳,測定SOC。

土壤碳酸鹽含量:采用容量滴定法[19]測定土壤碳酸鹽含量。

土壤CO2釋放量:使用堿液吸收-中和滴定法[19]測定。將培養瓶的出氣孔與裝有50 mL 0.1 mol/L NaOH溶液的吸收瓶連通好,同時作無土對照試驗。量取10 mL吸收瓶中的溶液至于三角瓶中,加入2 mL 0.15 mol/L BaCl2溶液,再加入 2~3滴酚酞指示劑,用0.1 mol/L HCl滴定至顏色消失即為終點。

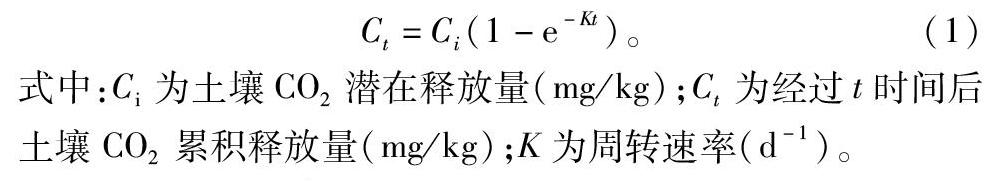

土壤CO2累積釋放量:采用一級反應動力學方程模型對CO2累積釋放量進行擬合,具體方程為

式中:Ci為土壤CO2潛在釋放量(mg/kg);Ct為經過t時間后土壤CO2累積釋放量(mg/kg);K為周轉速率(d-1)。

1.4 數據處理分析

采用Excel對試驗數據進行整理,SPSS 22.0軟件最小顯著性差異法(LSD)進行顯著性差異比較,Origin 2017制作圖表。

2 結果與分析

2.1 凍融交替及有機物料添加對黑鈣土CO2釋放速率與累積釋放量的影響

凍融交替及有機物料添加對黑鈣土CO2釋放速率的影響如圖2所示,可以看出,6個處理的土壤CO2釋放速率均呈規律性變化,即培養4 d或6 d時出現釋放高峰,之后至 20 d 時釋放速率快速下降,進入第1個緩慢釋放平臺,而后至80 d時進入第2個更加緩慢釋放平臺。添加秸稈處理CO2釋放速率高于NCK,凍融空白處理(DCK)、凍融有機無機肥料添加處理(DH)CO2釋放速率高峰值出現在培養4 d時,凍融秸稈添加處理(DJ)及非凍融各處理(NCK、NH、NJ)CO2釋放速率高峰值出現在培養6 d時。非凍融處理的CO2釋放速率高峰值均比凍融處理(除添加含碳量較高秸稈的DJ)晚2 d。

圖2中,不同有機物料添加處理CO2釋放速率前期表現出明顯的差異,后期差異逐漸縮小。DJ的CO2釋放速率最高可達62.47 mg/(kg·d),其次為NJ,最高釋放速率為 41.45 mg/(kg·d)。整體來說,各處理CO2的最高釋放速率(取圖2峰值)為DJ>NJ>NCK>DH>NH>DCK,其中,DJ是NCK的2.86倍。不添加有機物料時,NCK的CO2最高釋放速率比DCK高422.32%,說明凍融作用減弱了CO2的釋放。對于添加有機物料的處理而言,DJ CO2最高釋放速率比NJ高55.1%,DH CO2最高釋放速率比NH高34.3%。

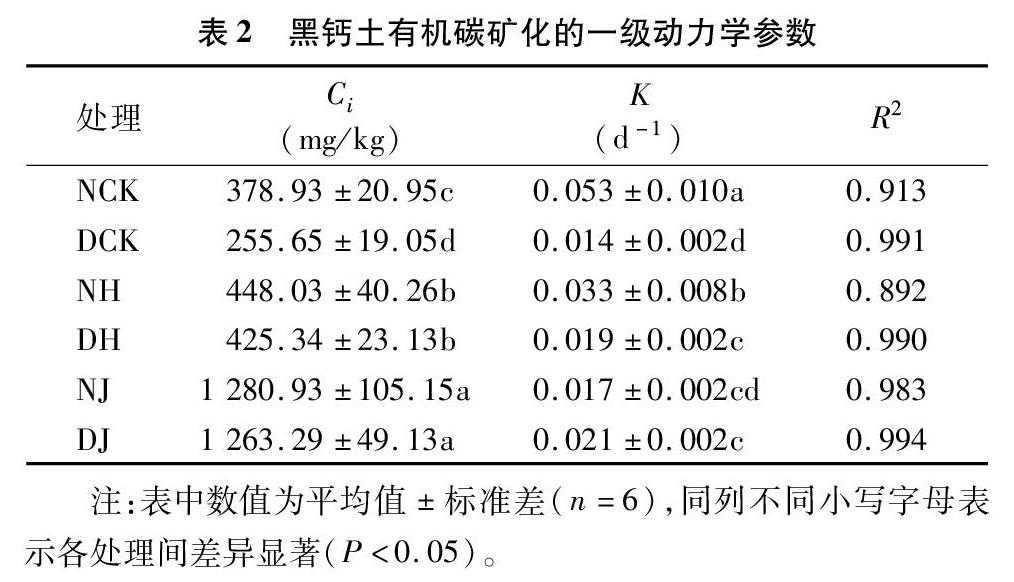

圖3為土壤CO2累積釋放量的一級反應動力學方程擬合曲線,其擬合參數如表2所示,擬合后的決定系數(R2)均大于0.89(n=6,P<0.01),說明一級反應動力學方程可以較好地描述不同處理黑鈣土CO2累積釋放量的變化。從表2可以看出,CO2潛在釋放量因有機物料的不同而存在顯著差異(P<0.05)。添加有機物料后,土壤CO2潛在釋放量(Ci)與NCK相比,有不同程度的增加;其中NJ的Ci最大(1 280.93 mg/kg),DCK的Ci最小(255.65 mg/kg),Ci由大到小依次為NJ>DJ>NH>DH>NCK>DCK;方差分析結果顯示,當添加的有機物料相同時,凍融與非凍融處理間的Ci差異不顯著。表2中不同種類外源碳對CO2周轉速率的影響不同,NJ、DJ的K值較低,說明添加秸稈可能使黑鈣土中CO2的周轉速率減慢,在外源碳的幫助下,有利于土壤有機碳的累積;而NH的K值高于NJ,說明本試驗條件下,有機無機肥配施可以一定程度加速土壤有機碳礦化,不利于土壤有機碳累積;NCK的K值最大,說明擾動的土壤在無外源有機質添加的條件下,CO2周轉速率最快,而DCK的K值比NCK小,說明凍融降低了CO2周轉速率;方差分析結果顯示,除NJ和DJ外,NCK、DCK、NH、DH處理周轉速率均存在顯著性差異(P<0.05)。

由圖3可知,CO2累積釋量前期增長迅速,后期增長緩慢,與釋放速率的大小具有很好的對應關系。秸稈中的木質素、纖維素等分解為糖、醇、酚類物質被微生物利用,礦化生成CO2,同時秸稈對土壤有機碳礦化的正激發效應,增加了CO2釋放量,培養至110 d時NJ的CO2累積釋放量為 1 132.00 mg/kg,是NCK(415.99 mg/kg)的2.72倍。凍融過后,NJ與DJ的CO2累計釋放量在培養30 d已經產生差異,說明凍融作用對添加秸稈的土壤CO2累積釋放量的影響有一定的滯后。前期主要是秸稈對CO2的累積釋放量貢獻較大,而在后期,秸稈中絕大部分易分解的物質被微生物利用,由于凍融引起的土壤團聚體破壞等,使土壤有機碳暴露于空氣中,從而造成DJ的CO2累積釋放量要高于NJ。由圖3可以看出,NCK與DCK之間的CO2累積釋放量差異較大,而NH與DH、NJ與DJ間差異較小,說明有機物料的添加可能縮小了由凍融循環引起的CO2累積釋放量差異。除NJ、DJ外,培養至110 d時其余處理的CO2均已到達了累積釋放量平臺期,說明秸稈中尚有少部分難分解的有機物質在緩慢分解逐步釋放CO2,而其他處理則由于外源碳較少,且土壤有機碳礦化速率緩慢,較早地進入了釋放平臺期。

2.2 凍融交替及有機物料添加對黑鈣土碳酸鹽含量的影響

從圖4可以看出,不同處理間黑鈣土碳酸鹽含量變化趨勢不盡相同。NCK在培養的4 d時碳酸鹽含量有較大幅度的下降,相較于原土下降了52.1%,后期碳酸鹽含量趨于穩定,說明石灰性土壤耕層的擾動加快了碳酸鹽在早期的分解,但隨著擾動后的土壤恢復穩定,碳酸鹽也進入穩定狀態,分解緩慢。添加不同有機物料后,土壤碳酸鹽含量差異明顯。NH、

DH碳酸鹽含量呈增加態勢,較短的培養期內(20 d)緩慢變化,而到培養40 d迅速增加,分別增加了21.5%、23.8%(與培養20 d相比),而與其他處理相比,碳酸鹽含量高出 139.1%~167.8%。而后隨培養時間的延長,黑鈣土碳酸鹽趨于穩定,說明在密閉的環境中,有機無機肥配施對土壤碳酸鹽的固定有積極影響。而NJ、DJ與無添加培養呈現相同的趨勢,碳酸鹽含量迅速降低并逐漸穩定,但是添加秸稈(NJ、DJ)的土壤碳酸鹽含量略高于未添加有機物料的處理(NCK、DCK),說明添加秸稈對土壤碳酸鹽的穩定或固定可能存在有較小影響。此外,凍融循環處理與未凍融處理的黑鈣土碳酸鹽含量在培養時間內呈現相似的變化趨勢,且在培養結束時,碳酸鹽含量較為接近,NCK土碳酸鹽含量比DCK高7%,NH比DH高0.4%,NJ比DJ高3.5%,說明凍融循環對土壤碳酸鹽含量的變化有影響,但影響力度較小,這一研究結果是否與試驗設置的較少凍融次數有關,有待于進一步研究證明。

2.3 凍融交替及有機物料添加對黑鈣土總碳、有機碳含量的影響

培養110 d后,不同處理黑鈣土總碳、SOC含量如圖5所示,可以看出,不同處理間土壤總碳、SOC含量變化趨勢各異。在密閉培養環境及20.0%的適宜含水量條件下,無添加培養與有機無機肥配施處理的土壤總碳含量與原土相比均有不同程度的降低,損失量范圍為0.17~1.06 g/kg,降低了11%~6.6%;但添加秸稈處理的土壤總碳含量與原土相比有所升高,增加了 4.85~5.20 g/kg。與NCK、DCK相比,有機物料添加均增加了土壤總碳含量,NH、NJ處理土壤總碳量分別比NCK處理增加0.84、5.91 g/kg,DH、DJ處理土壤總碳量分別比DCK處理增加0.68、6.05 g/kg,其中以添加秸稈處理增幅最大,NJ、DJ分別比NCK增加為39.7%和42.0%。說明添加秸稈或秸稈還田對于培肥地力、提升土壤有機質有明顯的促進作用,是改善土壤環境的有效方式,而有機無機肥配施對于SOC含量的提升沒有明顯影響,這與眾多研究中有機無機肥配施對土壤有機質含量提升有促進作用的研究結果[21-22]有一定差別,可能是由于本試驗施入氮素過多,而外源碳的輸入較少,土壤C/N比較低,導致SOC含量減少。此外,與培養初期的樣品相比,NCK的有機碳含量隨培養時間延長而降低還反映出,耕層土壤擾動后不利于土壤的固碳性能,并且還會加快SOC的礦化。凍融處理的土壤碳含量略高于未凍融處理,其差值(凍融處理的土壤碳含量與相應處理的未凍融土壤碳含量的差值)對SOC含量的影響程度總體為有機無機肥配施(450 mg/kg)>添加秸稈(300 mg/kg)>無添加(110 mg/kg)。不同的外源碳對土壤碳含量增加的貢獻率(添加有機物料后土壤碳的增加量與所添加有機物料碳量的比值)差異明顯,NH、DH、NJ、DJ處理中有機物料含碳量對土壤SOC含量提升的貢獻率分別為11.9%、20.1%、47.8%、49.4%,與有機無機肥料相比,秸稈碳對促進土壤碳含量的提高有更大的潛力。

由表3可以看出,培養前土壤總碳量與培養后及礦化的土壤總碳量基本處于C素平衡狀態,損失的碳素主要由殘留在培養瓶內及逸散的CO2與測定誤差所致。

3 討論

3.1 CO2釋放速率與累積釋放量

培養試驗表明,有機物料加入均能不同程度地影響土壤CO2釋放速率及累積釋放量,而凍融循環對土壤CO2釋放速率及累積釋放量的影響較小。

有機物料添加到土壤后在微生物的作用下,有機碳礦化生成CO2釋放出來,其釋放量的多少可以有效指示有機物料的土壤環境效應[23]。土壤中CO2釋放速率呈現明顯的階段性變化趨勢,前期快速上升達到釋放峰值,隨時間的延長逐漸降低后再次小幅上升出現次高峰,主要是因為有機物料進入土壤后易分解物質先被微生物利用,快速分解造成CO2釋放高峰出現[24],尤以添加秸稈的處理最為明顯,豐富的營養物質激發了土壤微生物的活性,并大量增殖,使其CO2釋放速率及累積釋放量遠高于其他處理,伴隨易分解物質的減少,微生物對土壤中碳或氮源物質的競爭加劇,數量減少,而且秸稈進入到緩慢腐解階段,之前不易腐解的木質素、單寧與蠟質等物質逐步分解,使得土壤CO2釋放緩慢[25];非凍融條件下添加有機無機混合肥的土壤CO2釋放速率及累積釋放量較低,是因為與秸稈相比,雖然試驗用有機無機混合肥C/N比較低,適宜微生物分解有機物,但由于添加的有機肥量較少,碳源不足,因此可供微生物利用或分解的有機物數量有限,造成土壤CO2累積釋放量較小。同時,長期施用化肥還會導致土壤中無機氮含量增加,而無機氮又可與木質素殘體或酚類化合物反應,使土壤有機質分解性降低[20]。

3.2 碳酸鹽含量

土壤中的碳酸鹽以無機碳(SIC)固相為主要存在形式[26],主要分為巖生性(原生)碳酸鹽與發生性(次生)碳酸鹽[27]。黑鈣土中碳酸鹽以CaCO3為主。本試驗培養過程中并沒有植物的參與,所以土壤中的鈣素并沒有損失。但無添加培養與添加秸稈處理碳酸鹽含量降低幅度較大,主要是由于土壤經過擾動后,碳酸鹽平衡迅速被打破,土壤中的碳酸鹽向不穩定狀態發展,分解較快,而且金屬陽離子(Ca2+,Mg2+等)的輸入量較少,在碳酸鹽分解后,難以有金屬陽離子與CO32-、HCO3-形成新的碳酸鹽[28]。而試驗中有機無機肥配施處理的碳酸鹽含量增加,是因為添加肥料給土壤帶入了部分金屬陽離子;由于整個培養過程一直是密閉環境,土壤含水量與田間相比也一直處于較適宜狀態,因此,更有利于土壤中的水與有機碳礦化生成的CO2反應,生成碳酸根或重碳酸根,然后在CO2分壓的作用下,與金屬陽離子結合生成碳酸鹽或重碳酸鹽,沉積于土壤中[29-30]。在培養后期黑鈣土碳酸鹽總量一直處于穩定狀態,變化幅度較小,可能與密閉環境中CO2過量或化學反應已達平衡有關,但引起這種平衡的機制尚不明確,需要繼續研究驗證。

3.3 總碳、有機碳含量

土壤碳庫由SOC庫與SIC庫組成[31],其中SOC是表征土壤肥力的一項重要指標,且SOC的礦化會釋放CO2[3],因此,土壤培肥還需探求利于環保的有機物料添加方式,減少CO2釋放量,同時還能將更多的碳固持在土壤中。本試驗中,NCK與DCK土壤總碳含量降低,主要與SOC的損失有關。培養前,黑鈣土需要粉粹過篩,這與田間翻耕等擾動性耕作措施一樣,改變了土壤結構,增加了SOC暴露于空氣中的機會,加速了SOC的礦化[32-33]。雖然施肥一直是提高與維持土壤肥力的有效措施,但本試驗中,與原始土樣相比,NH、DH土壤總碳、SOC含量卻降低,主要是由于有機無機肥配施后,造成氮素投入量過多,引起土壤C/N比降低,加速了SOC分解,在沒有較多外源碳輸入的前提下,土壤中原有的有機碳逐漸減少[34-35]。與原始土樣相比,NJ、DJ的SOC含量有不同程度增加,說明秸稈還田是農田土壤培肥的有效措施,可通過直接添加有機物料的形式[36],向土壤中添加大量有機質、全氮、全磷等,增加土壤肥力[37],改善土壤結構,提升土壤有機碳水平[38];DJ的SOC含量略高于NJ,主要是因為凍融循環使秸稈部分老化,局部破碎釋放出較多的碳,被土壤固定[39]。

與SOC相比,本試驗中SIC含量的變化相對較小,是由于在自然條件下,SIC轉化較為緩慢,短期內不易發生變化;因此,較多研究者一直認為SIC在碳循環中占較輕的地位[40]。但隨著農田土壤的不斷擾動,使SIC的周轉時間大大縮短,SIC的變化逐漸成為研究重點。本研究中,添加有機物料后SIC大多略高于無添加處理,是由于在堿性與富含鈣的地球化學環境中存在著SOC→CO2→HCO3→CaCO3→SIC系列反應,SOC在一定條件下可以轉化為無機碳[30,41],因而無機碳略有增加。凍融與未凍融相比,SIC卻基本無變化[42],是因為短期內,凍融頻次與凍融強度對土壤無機碳的影響不顯著[43]。

4 結論

擾動過的黑鈣土CO2周轉速率最大,而凍融循環會大大減小周轉速率,同時秸稈及有機無機混合肥添加也可以降低CO2周轉速率,但秸稈也會增加黑鈣土CO2釋放速率及累積釋放量。外源碳較少的有機無機肥配施對黑鈣土CO2釋放量的貢獻也較小。有機物料添加可以縮小因凍融所造成的CO2累積釋放量間的差異,碳添加量越高,差異越小。

密閉的環境及適宜的含水量,有利于肥料中金屬陽離子與CO32-、HCO3-結合轉化為碳酸鹽。凍融的頻次及強度對碳酸鹽的影響較小。

添加秸稈是提升黑鈣土有機碳含量的有效措施,外源碳量較少及C/N比較低的有機無機肥配施不利于黑鈣土有機碳的積累。凍融會使秸稈局部破碎化,釋放更多的碳,增加SOC含量。

參考文獻:

[1]吉林省土壤肥料總站. 吉林土壤[M]. 北京:中國農業出版社,1998:137-144.

[2]張琦珠,孫云秀,王志華. 黑鈣土墾后肥力演變的探討[J]. 干旱區研究,1985(3):25-30.

[3]Zhao X M,He L,Zhang Z D,et al. Simulation of accumulation and mineralization (CO2 release) of organic carbon in chernoozem under different straw return ways after corn harvesting[J]. Soil & Tillage Research,2016,156:148-154.

[4]陳懷滿. 環境土壤學[M]. 2版.北京:科學出版社,2010:42-49.

[5]Badía D,Martí C,Aguirre A J. Straw management effects on CO2 efflux and C storage in different Mediterranean agricultural soils[J]. Science of the Total Environment,2013,465(1):233-239.

[6]田舒怡,滿秀玲. 大興安嶺北部主要森林類型土壤活性碳特征研究[J]. 水土保持學報,2015,29(6):165-171.

[7]高 菲,林 維,崔曉陽. 小興安嶺兩種森林類型土壤有機碳礦化的季節動態[J]. 應用生態學報,2016,27(1):9-16.

[8]黃昌勇. 土壤學[M]. 北京:中國農業出版社,2000:32-46.

[9]李志洪,趙蘭坡,竇 森. 土壤學[M]. 北京:化學工業出版社,2005:47-49.

[10]Sommer R,Ryan J,Masri S,et al. Effect of shallow tillage,moldboard plowing,straw management and compost addition on soil organic matter and nitrogen in a dryland barley/wheat-vetch rotation[J]. Soil and Tillage Research,2011,115/116:39-44.

[11]Liu S L,Huang D Y,Chen A L,et al. Differential responses of crop yields and soil organic carbon stock to fertilization and rice straw incorporation in three cropping systems in the subtropic[J]. Agriculture,Ecosystems & Environment,2014,184(1):51-58.

[12]吳其聰,張叢志,張佳寶,等. 不同施肥及秸稈還田對潮土有機質及其組分的影響[J]. 土壤,2015,47(6):1034-1039.

[13]Li L J,You M Y,Shi H A,et al. Soil CO2 emissions from a cultivated Mollisol:effects of organic amendments,soil temperature,and moisture,soil temperature,and moisture[J]. European Journal of Soil Biology,2013,55:83-90.

[14]Mancinelli R,Marinari S,Felice V. Soil property,CO2 emission and aridity index as agroecological indicators to assess the mineralization of cover crop green manure in a Mediterranean environment[J]. Ecological Indicators,2013,34:31-40.

[15]Waseen H,Julie D,Farhat Abbas. Effect of type and quality of two contrasting plant residues on CO2 emission potential of Ultisol soil:lmplications for indirect influence of temperature and moisture[J]. Catena,2014,114:90-96.

[16]王宏燕,許毛毛,孟雨田,等. 玉米秸稈與秸稈生物炭對2種黑土有機碳含量及碳庫指數的影響[J]. 江蘇農業科學,2017,45(12):228-232.

[17]梁 堯,韓曉增,宋 春,等. 不同有機物料還田對東北黑土活性有機碳的影響[J]. 中國農業科學,2011,44(17):3565-3574.

[18]高 敏,李艷霞,張雪蓮,等. 凍融過程對土壤物理化學及生物學性質的影響研究及展望[J]. 農業環境科學學報,2016,35(12):2269-2274.

[19]魯如坤. 土壤農業化學分析方法[M]. 北京:中國農業科技出版社,2000:12-194.

[20]王朔林,楊艷菊,王改蘭,等. 長期施肥對栗褐土有機碳礦化的影響[J]. 植物營養與肥料學報,2016,22(5):1278-1285.

[21]郭騰飛,梁國慶,周 衛,等. 施肥對稻田溫室氣體排放及土壤養分的影響[J]. 植物營養與肥料學報,2016,22(2):337-345.

[22]李繼福,薛欣欣,李小坤,等. 水稻-油菜輪作模式下秸稈還田替代鉀肥的效應[J]. 植物營養與肥料學報,2016,22(2):317-325.

[23]Maestrini R,Herrmann A M,Paolo N,et al. Ryegrass-derived pyrogenic organic matter changes organic carbon and nitrogen mineralization in a temperate forest Soil[J]. Soil Biology and Biochemistry,2014,69:291-301.

[24]林心雄,程勵勵,施書蓮,等. 綠肥和藁稈等在蘇南地區土壤中的分解特征[J]. 土壤學報,1980,17(4):319-327.

[25]李新舉,張志國,李貽學. 土壤深度對還田秸稈腐解速度的影響[J]. 土壤學報,2001,38(1):135-138.

[26]楊黎芳,李貴桐. 土壤無機碳研究進展[J]. 土壤通報,2011,42(4):986-990.

[27]劉 哲,陳懂懂,李 奇,等. 土地利用方式對高寒草甸生態系統土壤無機碳的影響[J]. 水土保持通報,2016,36(5):73-79.

[28]王蓮蓮,張樹蘭,楊學云. 長期不同施肥和土地利用方式對塿土耕層碳儲量的影響[J]. 植物營養與肥料學報,2013,19(2):404-412.

[29]楊文靜. 長期不同土壤管理措施塿土無機碳儲量及其與有機碳的轉化關系[D]. 楊凌:西北農林科技大學,2015.

[30]楊文靜,張樹蘭,楊學云. 不同管理措施塿土無機碳儲量及其與有機碳含量的關系[J]. 西北農林科技大學學報(自然科學版),2016,44(9):74-82.

[31]劉淑麗,林 麗,杜巖功,等. 青海省高寒草甸不同退化階段土壤無機碳分異特征[J]. 生態學雜志,2014,33(5):1290-1296.

[32]肖勝生,董云社,齊玉春,等. 草地生態系統土壤有機碳庫對人為干擾和全球變化的響應研究進展[J]. 地球科學進展,2009,24(10):1138-1148.

[33]孟凡喬,匡 星,杜章留,等. 不同土地利用方式及栽培措施對土壤有機碳及δ13C值的影響[J]. 環境科學,2010,31(8):1733-1739.

[34]徐陽春,沈其榮,雷寶坤,等. 水旱輪作下長期免耕和施用有機肥對土壤某些肥力性狀的影響[J]. 應用生態學報,2000,11(4):549-552.

[35]曾 駿,郭天文,包興國,等. 長期施肥對土壤有機碳和無機碳的影響[J]. 中國土壤與肥料,2008(2):11-14.

[36]Zhu L Q,Li J,Tao B R,et al. Effect of different fertilization modes on soil organic carbon sequestration in paddy fields in South China:a meta-analysis[J]. Ecological Indicators,2015,53:144-153.

[37]李春喜,張令令,馬守臣,等. 有機物料還田對麥田土壤碳氮含量、小麥產量及經濟效益的影響[J]. 作物雜志,2017(2):145-150.

[38]崔新衛,張楊珠,吳金水,等. 秸稈還田對土壤質量與作物生長的影響研究進展[J]. 土壤通報,2014,45(6):1527-1532.

[39]陳 昱,梁 媛,鄭章琪,等. 老化作用對水稻秸稈生物炭吸附Cd(Ⅱ)能力的影響[J]. 環境化學,2016,35(11):2337-2343.

[40]王海榮,楊忠芳. 土壤無機碳研究進展[J]. 安徽農業科學,2011,39(35):21735-21739.

[41]潘根興. 中國干旱性地區土壤發生性碳酸鹽及其在陸地系統碳轉移上的意義[J]. 南京農業大學學報,1998,22(1):51-57.

[42]趙光影,郭冬楠,江 姍,等. 凍融作用對小興安嶺典型濕地土壤活性有機碳的影響[J]. 生態學報,2017,37(16):5411-5417.

[43]劉淑霞,王 宇,趙蘭坡,等. 凍融作用下黑土有機碳數量變化的研究[J]. 農業環境科學學報,2008,27(3):984-990.