菊酯農藥微生物降解的異構體選擇性特征

張亞杰 李劭彤 李朝陽 羅湘南 田晶 李巧玲

摘要:從農藥廠排放污泥中篩選分離得到1株可以以甲氰菊酯為唯一碳源生長的細菌菌株W-10,經鑒定為糞產堿桿菌。考察其對甲氰菊酯(FP)、氯菊酯(PM)和高效氟氯氰菊酯(β-CF)的降解特征,降解半衰期分別為5.06、3.40、4.03 d,重點研究菌株W-10對不同異構體和對映體的降解差異。結果表明,3種菊酯雖然結構相近,但氯菊酯和高效氟氯氰菊酯的順反異構體呈現不同的降解選擇性,菌株W-10分別優先降解氯菊酯的順式體和高效氟氯氰菊酯的反式體;此外,菌株W-10對對映體的降解選擇性則主要體現在高效氟氯氰菊酯反式異構體所包含的一對對映體上。

關鍵詞:甲氰菊酯;氯菊酯;高效氟氯氰菊酯;微生物降解;異構體;對映體;選擇性降解行為

中圖分類號: X132;X592? 文獻標志碼: A? 文章編號:1002-1302(2019)10-0278-03

擬除蟲菊酯是人工合成的一類仿生農藥,廣泛用作農業和衛生殺蟲劑。菊酯農藥種類較多,結構也較類似,大多數含有1個或者多個手性中心,立體結構較為復雜,一般包含2個以上順反異構體,同時每個順式或反式異構體又含有1對對映異構體。研究表明,不同的菊酯異構體,其殺蟲活性及對非靶標生物的毒性往往存在很大差異[1-2]。同時當菊酯施用到田間后,不同異構體在環境中的消解也顯示出很大的不同,這種差異主要是由環境微生物的代謝作用造成[3-4]。當前,國內外有關菊酯在環境中對對映體或異構體的選擇性降解有很多研究[5-7],但從微生物水平上考察單一微生物菌株對菊酯異構體的降解差異,則只有很少的報道[8-9]。本研究從農藥廠污泥中篩選得到1株菊酯的優勢降解菌株,研究其對甲氰菊酯(FP)、氯菊酯(PM)和高效氟氯氰菊酯(β-CF)(結構見圖1)的降解行為,重點考察其對不同異構體和對映體的降解特征。相關研究結果有助于闡釋菊酯農藥在環境中的對映體選擇性降解行為,同時可為菊酯農藥的微生物強化修復提供理論和試驗依據。

1 材料與方法

1.1 材料與試劑

污泥取自河北省石家莊某農藥廠;甲氰菊酯乳油(89%)由河北威遠生物化工股份有限公司惠贈;甲氰菊酯標準樣品(98%)購自上海市農藥研究所;正己烷、乙酸乙酯、異丙醇等購自天津市大茂化學試劑廠,均為色譜純。本試驗于2016年在河北科技大學生物科學與工程學院實驗室完成。

1.2 培養基

富集培養基:蛋白胨10 g、NaCl 1 g、KH2PO4 1 g、水 1 000 mL(pH值為7.0~7.2);普通培養基:牛肉膏3 g、蛋白胨10 g、NaCl 5 g、水1 000 mL(pH值為7.0~7.2);基礎培養基:NH4NO3 1.00 g、MgSO4·7H2O 0.50 g、(NH4)2SO4 0.50 g、KH2PO4 0.50 g、NaCl 0.50 g、K2HPO4 1.50 g、酵母浸粉0.05 g、水1 000 mL(pH值為7.0~7.2),固體培養基在此基礎上加入2%瓊脂粉。

1.3 試驗儀器

安捷倫1200型高效液相色譜儀(帶G1314B紫外檢測器)、超凈工作臺、超聲波清洗器、pH計、搖床、滅菌鍋等。

1.4 菊酯降解菌的篩選

將100 mL含甲氰菊酯農藥(100 mg/L)的富集培養基裝入250 mL三角瓶中,滅菌、冷卻后加入污泥10 g,于30 ℃、180 r/min下搖床培養7 d,此后按10%的接種量轉接到下一批含甲氰菊酯(質量濃度依次為100、200、300、400、500 mg/L)的富集培養基中,每個濃度在相同條件下培養7 d后,再按10%的接種量轉接到含甲氰菊酯為500 mg/L的基礎培養基中,繼續培養14 d,此后進行梯度稀釋并涂布到普通固體培養基上,反復進行平板劃線分離,直至得到單菌落,將單菌落進行甘油管保存,最終得到3株優勢菌株。通過后續甲氰菊酯降解試驗,選擇降解性能最好的1株進行詳細研究,命名為W-10。

1.5 菌種鑒定

將稀釋好的菌液涂布于牛肉膏蛋白胨培養基上,待菌落長出后,采用革蘭氏染色以及芽孢染色后鏡檢。另外進行葡萄糖發酵試驗、甲基紅試驗等生理生化鑒定[10],并提取菌株DNA擴增后送往生工生物工程(上海)股份有限公司進行測序,將16S rDNA的序列結果與GenBank數據庫中的核酸數據進行同源性對比[11]。

1.6 降解效能的測定

以W-10菌株為種菌,進行菌液配制,以接菌量5%(菌液D600 nm≈0.5)接種到裝有100 mL含10 mg/L甲氰菊酯的無菌液體基礎培養基中,加入1 mL吐溫-20,以含相同濃度無菌液體基礎培養基作對照,在30 ℃、180 r/min下振蕩培養,分別在0、2、4、6、8 d取樣,使用液相色譜進行總量及手性測定。氯菊酯和高效氟氯氰菊酯的降解測定試驗與甲氰菊酯相同。色譜條件為非手性高效液相色譜(HPLC)的色譜柱為正相硅膠柱(購自大連伊利特分析儀器有限公司,250 mm×4.6 mm),流動相為正己烷 ∶ 異丙醇=100 ∶ 0.08(體積比);手性HPLC色譜柱、甲氰菊酯和高效氟氯氰菊酯為Chiralcel OD-H(購自日本大賽璐化學工業株式會社,250 mm×4.6 mm),氯菊酯為Chiralcel OJ-H(購自日本大賽璐化學工業株式會社,250 mm×4.6 mm),流動相均為正己烷 ∶ 異丙醇=100 ∶ 2(體積比)。非手性和手性HPLC的檢測波長均為230 nm,流速為1.0 mL/min,進樣量為20 μL。具體色譜分析方法參見文獻[12]。

2 結果與分析

2.1 菌株鑒定

菌株W-10是能以甲氰菊酯為唯一碳源生長的細菌,該菌屬革蘭氏染色陰性短桿菌,葡萄糖發酵試驗為陰性,甲基紅試驗為陰性,常成單、雙或成鏈狀排列,無芽胞,專性需氧。W-10菌株測定的16S rDNA序列長度為1 499 bp,與糞產堿桿菌(Alcaligenes faecalis)AU02的同源相似性達99%,初步鑒定為產堿菌屬中的糞產堿桿菌。

2.2 菊酯降解菌降解條件的優化

分別調節溫度為10、20、30、40 ℃,pH值為5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0,接菌量為0.5%、1.0%、3.0%、5.0%、7.0%、10.0%,于180 r/min下振蕩培養,培養6 d后取樣測定降解率,進行條件優化試驗。結果表明,該菌的最適生長條件為溫度30 ℃、pH值7.0、接菌量5.0%,后續的菊酯降解試驗均在該條件下進行。

2.3 菊酯順反異構體的降解選擇性

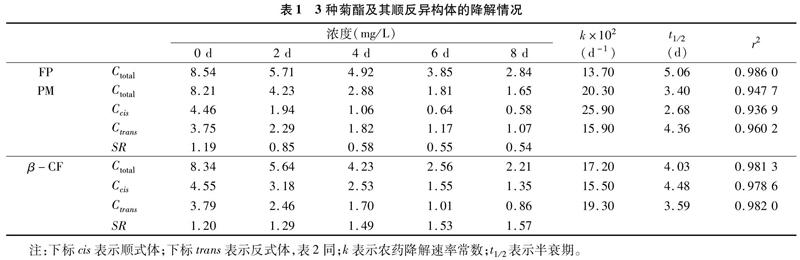

菌株W-10對3種菊酯的降解結果見表1。3種菊酯的降解符合一級動力學方程,按異構體總量計,甲氰菊酯、氯菊酯和高效氟氯氰菊酯的降解半衰期分別為5.06、3.40、4.03 d,降解快慢順序為氯菊酯>高效氟氯氰菊酯>甲氰菊酯。

甲氰菊酯、氯菊酯和高效氟氯氰菊酯分別含有1、2、3個手性中心,因此甲氰菊酯含有2個對映異構體,無順反異構體。氯菊酯和高效氟氯氰菊酯均含有1個順式異構體和1個反式異構體,順式異構體和反式異構體又分別含2個對映異構體,因此共有4個對映體。表1中也列出了氯菊酯和高效氟氯氰菊酯順反異構體的降解數據,氯菊酯和高效氟氯氰菊酯存在明顯的順反異構體選擇性。氯菊酯的順式體降解明顯快于反式體,順反異構體半衰期分別為2.68、4.36 d,同時用立體異構體比率(stereoisomer ratio,簡稱SR)表示順式體和反式體的濃度比值,降解過程中氯菊酯的SR值逐漸減小,從 0 d 的1.19減小到8 d的0.54。高效氟氯氰菊酯順式體降解明顯慢于反式體,半衰期分別為4.48、3.59 d,降解過程中其SR值從0 d的1.20逐步增大到8 d的1.57。圖2給出了氯菊酯和高效氟氯氰菊酯降解0、8 d時的分離色譜圖,可以清楚地看出cis-PM和trans-β-CF分別是2種菊酯降解較快的異構體。因此,W-10菌株對氯菊酯和高效氟氯氰菊酯的順反異構體有著不同的降解選擇性。

高效氟氯氰菊酯與氯菊酯在結構上只有很小的差異(圖1),前者僅比后者多1個氰基和氟原子,因此結構上的微小差異可能會對化合物的異構體選擇性帶來較大影響,具體的微生物降解機制仍有待深入研究。同時,菊酯在土壤試驗中,一般均為反式異構體快于順式異構體[7,13],而本研究中 W-10 菌株對氯菊酯順式體降解快于反式體,與土壤試驗相反,高效氟氯氰菊酯順反式體的降解選擇性則與土壤試驗一致,這可能是由于土壤中的降解微生物有很多種,而本研究中僅為其中一種菌株的降解,土壤中不同的微生物菌群應該有不同的降解特征,農藥降解為各種微生物的綜合代謝作用。

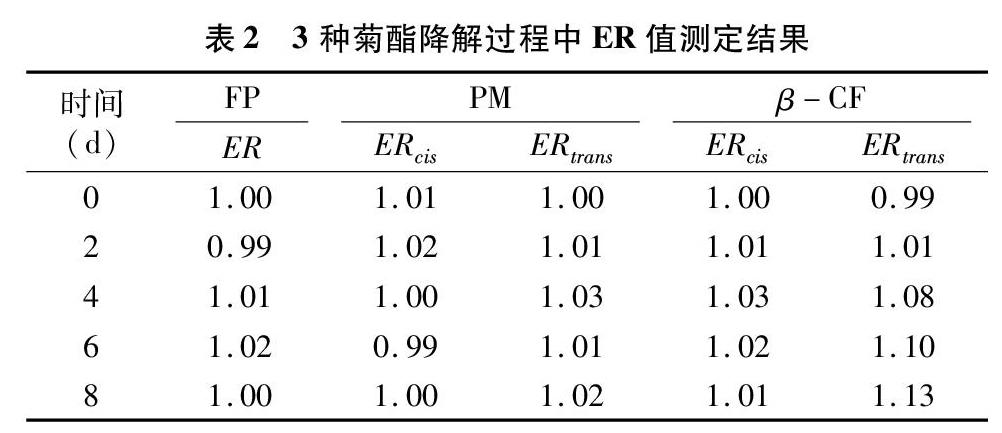

2.4 菊酯對映異構體的降解選擇性

菊酯所包含的對映異構體結構十分相近,只能在手性色譜柱上得到拆分,筆者所在課題組先期工作已研究了菊酯的手性拆分,并確定了各對映體的流出順序[14]。本研究在手性柱上測試W-10菌株對各菊酯對映體的降解情況,并定義對映體比率(enantiomer ratio,簡稱ER)為先流出對映體與后流出對映體的濃度比值,具體結果見表2。甲氰菊酯和氯菊酯的ER值始終為1.00左右,說明對映體降解速率基本一致,沒有選擇性。高效氟氯氰菊酯順式異構體所含的1對對映體也沒有降解選擇性,而反式異構體則顯示出一定的對映體選擇性 其ER值從0 d的0.99逐漸增大 到8 d時為1.13,說明色譜柱上先流出的1R-trans-β-CF降解略慢于后流出的1S-trans-β-CF,具體的手性分離色譜圖見圖3,2種對映體的半衰期分別為3.77、3.43 d。

3 結論與討論

本研究表明,微生物菌株對菊酯的降解選擇性與菊酯的結構密切相關,化合物結構的微小差異可能造成異構體選擇性的根本不同,因此研究微生物對手性污染物的降解和修復時,必須將不同異構體分別進行考察,其原因可能與微生物體內降解酶的特定手性結構有關,具體的作用機制仍有待深入研究。同時,微生物的手性降解可以更加有針對性地降解手性污染物的特征異構體,因此采用適宜的微生物菌株,有利于提高環境污染中手性農藥的降解修復效果。

參考文獻:

[1]Antwi F B,Reddy G V P. Toxicological effects of pyrethroids on non-target aquatic insects[J]. Environmental Toxicology and Pharmacology,2015,40(3):915-923.

[2]Ye J,Zhao M R,Liu J,et al. Enantioselectivity in environmental risk assessment of modern chiral pesticides[J]. Environmental Pollution,2010,158(7):2371-2383.

[3]Chen S H,Hu M Y,Liu J J,et al. Biodegradation of beta-cypermethrin and 3-phenoxybenzoic acid by a novel Ochrobactrum lupini DG-S-01[J]. Journal of Hazardous Materials,2011,187(1/2/3):433-440.

[4]史 穎,唐 潔,姚 開,等. 氰戊菊酯降解菌的篩選與鑒定及其降解條件優化[J]. 食品工業科技,2016,37(2):217-222,243.

[5]Liu W P,Gan J Y,Schlenk D,et al. Enantioselectivity in environmental safety of current chiral insecticides[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,2005,102(3):701-706.

[6]Virginia P F,Maria A G,Marina L M. Characteristics and enantiomeric analysis of chiral pyrethroids[J]. Journal of Chromatography A,2010,1217(7):968-989.

[7]Sakata S,Mikami N,Yamada H. Degradation of pyrethroid optical isomers in soils[J]. Journal of Pesticide Science,1992,17(3):169-180.

[8]Liu W P,Gan J J,Lee S,et al. Isomer selectivity in aquatic toxicity and biodegradation of cypermethrin[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry,2004,52(20):6233-6238.

[9]Liu W P,Gan J Y,Lee S,et al. Isomer selectivity in aquatic toxicity and biodegradation of bifenthrin and permethrin[J]. Environmental Toxicology and Chemistry,2005,24(8):1861-1866.

[10]東秀珠,蔡妙英. 常見細菌系統鑒定手冊[M]. 北京:科學出版社,2001:370-410.

[11]奧斯伯F M,布倫特R,金斯頓R E,等. 精編分子生物學實驗指南[M]. 5版. 金由辛,包慧中,趙麗云,等譯. 北京:科學出版社,2001.

[12]李 森,田 晶,李朝陽,等. 氯菊酯微生物手性降解的研究[J]. 江蘇農業科學,2017,45(20):282-284.

[13]Qin S J,Gan J. Enantiomeric differences in permethrin degradation pathways in soil and sediment[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry,2006,54(24):9145-9151.

[14]Li Z Y,Luo X N,Li Q L,et al. Stereo and enantioselective separation and identification of synthetic pyrethroids,and photolytical isomerization analysis[J]. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology,2015,94(2):254-259.