剎住“三高”快車,中國的努力

黃祺

2019年中國高考一周前,5月31日,一份被人們叫做中國心血管疾病“高考榜單”的數據向公眾發布。心血管疾病控制成績反映在一張中國地圖上,哪些省市表現好,哪些省市表現差,誰進步、誰退步,一目了然,各個省市的衛生疾控部門,都關注著自己的“成績”。

這份中國心血管疾病“高考榜單”,正式的名稱是“中國心血管健康指數” CHI(以下簡稱心血管指數),由中國心血管健康聯盟、中國疾病預防控制中心慢性非傳染性疾病預防控制中心、中華醫學會心血管病學分會和健康報社共同發起,輝瑞普強支持。繼兩年前首次公布指數后,2019版心血管指數再次發布。

中國心血管指數CHI,是全球首個科學、客觀、全面反映國人核心健康素養的健康指數。指數的統計和發布,參與和見證了一場世界范圍內少見的慢病管理國家行動。

高血壓、高血糖、高血脂在中國被簡稱為“三高”,在控制以“三高”為代表的心血管疾病危險因素上,中國正在積極探索新的方式和策略,政府與社會組織、企業形成合力,推動心血管疾病的控制。

中國從2011年啟動全國慢病綜合防控示范區建設,多地政府出臺了公共場所禁止吸煙規定,開展全面健康生活方式和“三減三健”活動等。除此之外,國家基本公共衛生項目要求加強高血壓和糖尿病病人的管理,包括醫保保障高血壓門診費用,這些措施對高血壓和糖尿病控制率的提高均起到積極的作用;另外,國家衛生健康委要求各地開展胸痛中心和卒中中心建設等舉措,對于規范心血管疾病診療過程,提高心血管診療能力,降低人群死亡率等起到了良好效果。

大數據“導航”慢病控制

據統計,我國心腦血管病住院總費用和次均費用逐年上升,2013年急性心肌梗死的住院總費用為114.70億元,顱內出血為192.38億元,腦梗死為398.08億元;扣除物價因素的影響,自2004年以來,年均增長速度分別為33.46%、19.86%和25.37%,且呈加速增長態勢。

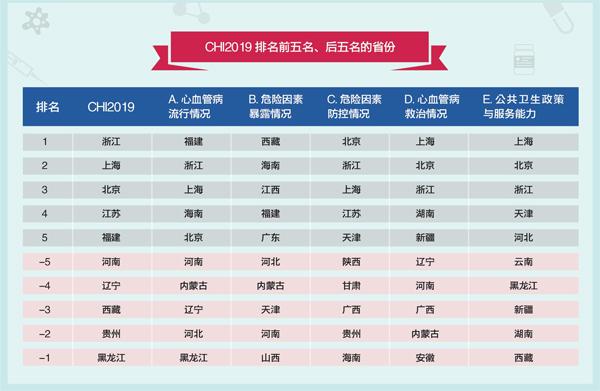

《“健康中國2030”規劃綱要》,將降低重大慢性病過早死亡率作為重要戰略目標。各個省市在控制高血壓等慢性疾病工作上做得怎么樣,需要數據來說話。兩年前,“中國心血管健康指數”首次發布,引起了廣泛的關注。該指數共有五大維度,52個指標。在這些數據的綜合比對下,各省居民心血管健康情況一目了然。

2018年10月26日,“中國心血管健康指數”摘要在《柳葉刀》在線發表,向世界展示中國學者在心血管防控領域做出的突出貢獻。

2019年心血管指數的發布會上,中國科學院院士、中華醫學會心血管病學分會前任主任委員、亞太介入心臟病學會主席葛均波教授表示:“過去30年,我國心血管疾病發病率、死亡率節節攀升,成為居民第一位死因。推進健康中國建設,各個領域都需要有抓手和路徑,我們希望通過心血管指數,建立一套評價體系,評估各地的心血管健康問題,找到心血管疾病防控的發力點,最終降低疾病的發病率、死亡率。”

葛均波介紹,兩年前心血管指數CHI的公布,受到許多省份分管衛生的主要領導和衛生健康部門負責人的關注和重視,他們分析原因,查漏補缺,一些省份努力的成效已經慢慢顯現。指數間隔兩年發布,不僅是在完善數據庫建設,也是給地方行政管理部門執行的時間。此外,他認為不必過于看重新版指數中涉及的排名變化,應當著重于縱向對比,分析本省各項指標提升和后退的原因,并不斷改善,努力向100分靠近。

2019中國心血管健康指數發布儀式。

中國心血管健康指數專家組組長、北京大學第一醫院心內科及心臟中心主任霍勇教授分析說,與心血管指數CHI2017相比,CHI2019的指標體系和數據源更加完善,數據源/算法略有更新,使指數在保證科學性的情況下,更強調其背后的公共衛生意義。綜合來看,部分指標如早死概率、胸痛中心和卒中中心數量、缺血性卒中溶栓比例、急性ST段抬高性心肌梗死(STEMI)患者再灌注治療的比例、急性心肌梗死(AMI)患者聯合用藥比例、居民健康素養水平、全科醫生數,有較大改善。

從排名來看,CHI2019位列前三位的省份分別為浙江省(78.40分)、上海市(78.12分)、北京市(76.29分);與2017版相比,寧夏、青海、海南、山西、云南排名有較大改善。但是無論得分/排名的高低,各省在每一個維度/指標都存在著進步的空間,也為將來加強心血管疾病防治找到了著力點。

心血管指數CHI發布兩年來,各地為改善當地心血管疾病防治水平新政頻出。山東省推出各市CHI評價結果并以“一評二控三減四健”專項行動為抓手,進一步加強心血管及其危險因素的干預;湖北省宜昌市不僅率先完成市級CHI評估,還利用當地先進的信息技術平臺,開展基于社區的智能化慢病全程管理試點工作;天津市建立胸痛專科醫聯體,心肌梗死死亡率出現拐點;上海市CHI得分在公共衛生與服務維度的突出表現,與其人口密度大、區域經濟好、各方人員精誠團結、管理高度統一,能夠整合更多有效資源密不可分。

上海市CHI得分在公共衛生與服務維度的突出表現,與其人口密度大、區域經濟好、各方人員精誠團結、管理高度統一,能夠整合更多有效資源密不可分。

中國心血管健康指數工作組組長、中國疾控中心慢病中心副主任周脈耕表示,心血管病的發生與個體生活方式和代謝性因素關系非常密切,而這些因素均是可防可控的。心血管疾病防治要突出關口前移、預防為主。為了做好心血管疾病防控,需要各地高度重視,做好科普宣傳工作,對一些不良的生活方式進行糾正。

補齊血脂管理短板

目前心腦血管疾病已成為我國城市和農村人群的第一位死亡原因。血脂異常是動脈粥樣硬化性心血管疾病(ASCVD),包括冠狀動脈粥樣硬化性心臟病、缺血性腦卒中、間歇性跛行及癥狀性頸動脈狹窄等最重要的危險因素。多項大型臨床研究均已證實,在管理血壓、血糖等心腦危險因素的同時,如果能將血脂納入同等重要的位置進行綜合管理,將會產生"1+1+1>3"的協同作用,即可大大增加原有的危險因素管理的效果。

霍勇教授也談到,我國自2009年起已將高血壓、糖尿病管理納入國家基本公共衛生服務均等化,并取得了較明顯的效果,但血脂管理相對滯后,成為我國心腦血管疾病防控的“短板”。

因此,為探索構建中國成人血脂異常及心腦血管疾病危險因素綜合防治模式, 2013年,在輝瑞普強的支持下,國家衛建委國際交流與合作中心組織心腦血管病領域專家和相關機構,開展了“中國成人血脂異常健康管理服務試點項目”(簡稱“血脂項目”)。血脂項目第一期歷時兩年余,于2016年進行了總結評估。該項目初步建立了具有中國特色的、防治結合的基層心血管危險因素綜合管理服務模式與機制。并在研究成果基礎上,提出了我國人群血脂異常管理的相關政策建議——建議強化對血脂的健康教育與健康促進;完善基層血脂異常綜合控制技術規范、管理流程和方案等,并在基層開展推廣和使用,保證基層醫療衛生機構可以主動提供血脂檢測服務,提高醫務人員管理血脂異常的技術水平;建議在國家基本公共衛生服務現有“高血壓患者健康管理”和“2型糖尿病患者健康管理”項目的基礎上,納入血脂管理,以發揮“血壓、血脂、血糖”三高統管的協同作用,共同有效減輕我國人群心腦血管疾病負擔。

兩年前心血管指數CHI 的公布,受到許多省份分管衛生的主要領導和衛生健康部門負責人的關注和重視,他們分析原因,查漏補缺,一些省份努力的成效已經慢慢顯現。

2016年的全國兩會,作為全國政協委員的葛均波院士,提交了加強控制血脂的提案。2019年全國兩會,全國政協委員、中國心血管健康聯盟副主席霍勇教授也進行了提案并公布了提案內容——將血脂管理納入我國基本公共衛生服務項目,盡快實現 “三高共管”。

在中國,血壓、血糖和血脂這威脅公眾健康的“三高”危險因素中,血脂多年來變成一條“漏網之魚”。

他認為,基于高血壓及糖尿病納入國家基本公共衛生服務后取得的顯著成效,將血脂管理納入現有國家基本公共衛生服務項目中高血壓、糖尿病的管理標準,實現“三高共管”,將大大提升心腦血管疾病的管理質量及防控效率,抑制心腦血管疾病的顯著上升趨勢,實現提高預期壽命、降低慢病早死率的目標,從而實現健康中國。并且“從每年國家基本公共衛生服務的費用中,向每人投入1.9元錢用于血脂管理,即可實現心血管疾病危險因素綜合管理,是極具成本效益的預防干預措施,可以產生‘事半功倍的效果,提高心血管疾病的管理效率、降低死亡率。”

“中國心血管病死亡率的上升趨勢,主要是由于膽固醇引起的缺血性心臟病死亡上升所致。膽固醇指標異常是導致冠心病、心肌梗死、心臟性猝死和缺血性腦卒中的獨立而重要的危險因素。它通過加速全身動脈粥樣硬化,對身體造成隱匿、進行性、全身性和器質性的損害。”霍勇教授介紹。在中國,血壓、血糖和血脂這威脅公眾健康的“三高”危險因素中,血脂多年來變成一條“漏網之魚”。血脂是一個“隱形殺手”,是導致心血管患者死亡的元兇。血脂異常還給糖尿病人帶來了嚴重的健康威脅,糖尿病病人最容易發生動脈粥樣硬化病變,導致心肌梗死和腦梗死,威脅生命,糖尿病患者中60%-70%死于心腦血管疾病。只有血脂控制這個短板補齊,才能使糖尿病患者大血管并發癥發生率和致死率大幅度地下降。

目前中國相關專家已達成共識,血脂異常是威脅國人健康的重要因素,必須從國家疾病控制層面建立血脂管理體系。

世界衛生組織的資料提示,心血管疾病防控獲益中,控制膽固醇異常危險因素所帶來的貢獻是最大的。北歐國家芬蘭,冠心病死亡率曾冠居全球,40多年前芬蘭政府開始推行降低心血管疾病危險因素的措施,這些危險因素包括了控制膽固醇、控制高血壓和控制吸煙。1969-1995年間,試行控制措施的北卡地區冠心病死亡率降低了73%,之后這一措施推廣到芬蘭全國范圍,使得全國冠心病死亡率降低了65%。

美國“健康人群戰略”(US Healthy People)實施30年來,美國相關機構把血脂篩查作為心血管疾病防控的重要舉措和衡量指標之一,血脂篩查率從開始的 67%,以每十年10%的速度遞增,到2020年目標為82.1%。正是得益于該政策的順利實施,美國1980-2000年間冠心病死亡率下降約一半。

葛均波教授表示,芬蘭和美國的經驗都說明,制定控制血脂的有效政策措施,可以明顯減少心血管疾病的死亡率。“相對于這些國家,我國膽固醇相關的疾病教育和管理,無論從防控觀念到防控措施,都還遠遠不夠。”

自2014年公布首批認證單位至今,全國目前已有 4100 家醫院注冊參與胸痛中心建設,其中920家胸痛中心(573家標準版胸痛中心,347家基層版胸痛中心)已通過中國胸痛中心認證工作委員會的認證 。

近年來心血管疾病呈年輕化趨勢,中青年患者患病后,給家庭帶來極重的經濟壓力。“心血管疾病危險因素的篩查和干預管理,特別是血脂的干預和管理,可以減輕患者負擔,同時也節約了醫療資源,減少了國家在醫療上的總支出,具有極其深遠的影響。”

建立胸痛中心網絡

醫療紀實片《人間世》其中一集,講述了一位急性心梗患者的故事。患者在醫院排隊掛號時,突然暈倒被送進急救室,經過快速評估,被診斷為急性心梗。由于救治及時,患者在生死關頭被醫生救了回來。

胸痛中心有效提高了患者黃金120分鐘的救治效率。

如果急性心梗患者暈倒在家中、路邊,是不是也能像紀實片中這位患者一樣幸運,及時得到救治呢?為了縮短急性心梗患者從發病到救治的時間,胸痛中心這種有效的醫療流程,這些年在中國城市中逐漸建立起來。

2018年11月20日是我國第五個“心梗救治日”,由中國醫學救援協會、中國醫學救援協會心血管急救分會、中國心血管健康聯盟、心血管健康(蘇州工業園區)研究院、中國胸痛中心認證工作委員會和胸痛中心總部聯合推出的“全國胸痛急救地圖”正式發布,標志著中國胸痛中心經過多年建設迎來又一重要里程碑。

所謂“胸痛中心”,是通過院前急救系統與不同級別醫院之間以及醫院內部的多學科合作建立區域協同救治體系,為急性胸痛患者提供快速而準確的診斷、危險評估和恰當的治療手段,從而提高胸痛的早期診斷和治療能力,減少誤診和漏診,避免治療不足或過度治療,以達到降低急性胸痛患者的死亡率,提高患者黃金120分鐘救治效率的目的。

救治心肌梗死的黃金時間為120分鐘,在癥狀發作后120分鐘之內進行治療將大大降低死亡率以及致殘率,從而得到良好的治療效果。為提高急性胸痛的早期診斷和治療能力,降低致死率、致殘率,改善臨床預后,中國心血管健康聯盟從2011年起大力推動全國胸痛中心建設。自2014年公布首批認證單位至今,全國目前已有 4100 家醫院注冊參與胸痛中心建設,其中920家胸痛中心(573家標準版胸痛中心,347家基層版胸痛中心)已通過中國胸痛中心認證工作委員會的認證 。

在中國胸痛中心網絡建設中,企業也扮演了重要的角色。2016年,輝瑞普強支持啟動中國胸痛中心培訓體系建設項目和“Change——基層胸痛中心建設項目”,助力各級醫院心血管急危重癥救治體系不斷完善;2017年支持啟動中國胸痛中心建設與質控項目Catalyst,支持全國31個省市逐步成立省級胸痛中心聯盟,加速中國胸痛中心建設進入分省加速建設階段;2018年支持中國胸痛中心建設與質控項目Catalyst第Ⅱ期,推進地市胸痛中心聯盟的建設與發展,并于中國醫學救援學會合作簽訂針對中國10個地市的急救體系改造計劃,標志著中國胸痛中心全面進入地市和縣域建設階段。