基于公路功能的橫斷面總體設計

歐陽丹

(上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司,上海市 200092)

1 概 述

我國地少人多,國家也為極其稀缺的耕地資源使用畫下了紅線。公路建設用地應該要貫徹節約集約用地,以及嚴格保護耕地的原則,以便最大限度地減少占地面積。而建設的技術標準、斷面形式直接影響著公路建設占地面積。

《公路工程技術標準》(JTGB01—2014)(以下簡稱《標準》(2014))明確規定公路技術等級的劃分,以及主要技術指標選取的主要依據是公路功能[1]。該標準指出公路建設應按地區特點、交通特性、路網結構綜合分析確定公路的功能,再根據功能結合交通量、地形條件等選用技術等級和主要技術指標。

公路功能為公路在路網中為車輛所提供的交通服務能力,根據服務特點不同,分為干線公路、集散公路和支線公路。其中,主要(次要)干線公路具有暢通直達的功能,主要(次要)集散公路具有匯集疏散功能[1]。公路總體設計應根據公路功能、技術等級和地形等條件,合理確定公路斷面布置形式,在確保行駛安全性的前提下,既滿足功能又同時達到環保與經濟的要求。

2 橫斷面總體設計

《公路工程技術標準》(JTGB01—2003)(以下簡稱《標準》(2003))及《公路路線設計規范》(JTG D20—2006)對各級公路路基寬度總寬度和各部分寬度進行了“雙控”,用數字規定各等級設計速度采用的車道數與路基寬度的一般值和最小值[2-3]。而《標準》(2014)取消了對各級公路路基寬度的具體規定,僅對車道寬度、路緣帶寬度、路肩寬度做出了規定,并明確了取用條件及適用情況;同時對中央分隔帶寬度不再指定具體值,而是強調中央分隔帶寬度應從對向隔離、安全防護的主要功能出發,綜合考慮中央分隔帶護欄的防護形式和防護能力確定[1]。同時,《公路路線設計規范》(JTG D20—2017)又增加了允許具有集散功能的一級和二級公路,在非機動車、行人密集的路段,可根據需要設置側分隔帶、非機動車道和人行道,且路基總寬度中應包含這些部分的寬度[4]。

2.1 干線一級公路

《標準》(2014)規定作為干線的一級公路,設計速度宜采用100 km/h,受地形、地質條件限制時,可采用 80 km/h[1]。

目前我國干線一級公路結合地形條件、區域路網銜接,以及沿線土地性質等因素的綜合分析論證,通常推薦設計速度采用80 km/h。

2.1.1 車道寬度

設計速度不低于80 km/h時,車道寬度取值為3.75m。

2.1.2 中間帶

中間帶由防護設施寬度和左側側向余寬組成,而側向余寬是由左側路緣帶和C值組成。設計速度為80 km/h時,左側路緣帶寬度一般值為0.5m,C值為0.25m。

一級公路承擔干線功能要求選擇具有防止車輛失控沖過進入對向車道功能的中央分隔帶護欄。中央分隔帶護欄通常采用F型混凝土護欄,路基段采用整體式,橋梁段因上部結構常用分幅布置而采用分離式。

根據《公路交通安全設施設計規范》(JTG D81—2017),作為干線一級公路中央分隔帶采用整體式護欄形式時,路基護欄防護等級應滿足五(S A、S A m)級;橋梁護欄防護等級應滿足五(S A、S A m)級[5]。

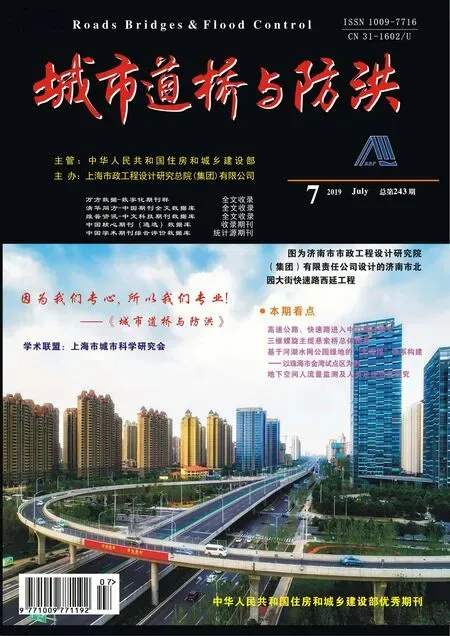

整體式五級防護等級F型混凝土護欄對應的護欄寬度為60.6 cm,通過計算可知路基段采用F型混凝土護欄中間帶寬度最小值為2.106 m=(0.5+0.25)m側向余寬+0.606 m防護設施寬度+(0.25+0.5)m側向余寬,如圖1所示。

圖1 干線一級公路路基段中間帶示意圖(單位:mm)

分離式五級防護等級F型混凝土護欄對應的護欄寬度為50.3 cm,通過計算可知橋梁段采用F型混凝土護欄中間帶寬度最小值為2.756 m=(0.5+0.25)m側向余寬+0.503 m防護設施寬度+0.25m+0.503m防護設施寬度+(0.25+0.5)m側向余寬,如圖2所示。

圖2 橋梁段中間帶示意圖(單位:mm)

因干線一級公路的設計服務水平較高,不應低于三級,為避免路基與橋梁因中間帶寬度不同而引起公路線形和車輛行駛軌跡的頻繁變化,從而降低服務水平,建議路基段與橋梁段中間帶寬度采用3.0m等值。

2.1.3 路肩

右側硬路肩寬度一般值為3.0m,土路肩寬度取值為0.75m。

2.1.4 斷面布置

綜上所述,設計速度80 km/h、雙向四車道的干線一級公路路基寬度為25.5 m,其斷面組成為25.5 m=0.75 m土路肩+3.0m硬路肩+2×3.75 m車行道+3.0 m中間帶+2×3.75 m車行道+3.0 m硬路肩+0.75m土路肩,如圖3所示。

圖3 干線一級公路橫斷面布置圖(雙向4車道,單位:m)

2.2 集散一級公路

《標準》(2014)規定:作為集散的一級公路,設計速度宜采用80 km/h,受地形、地質條件限制時,可采用60 km/h[1]。

2.2.1 車道寬度

設計速度80 km/h時,車道寬度取值為3.75m;設計速度60 km/h時,車道寬度取值為3.5m。

2.2.2 中間帶

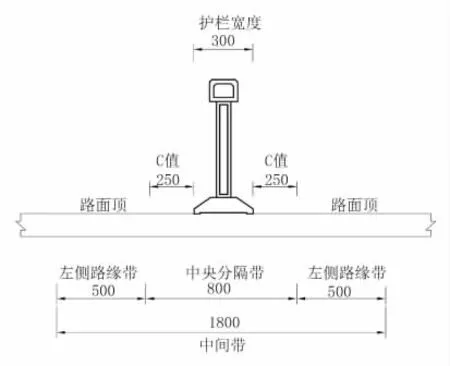

一級公路承擔集散功能中央防護設施只需要滿足達到隔離對向交通的功能,對防撞擊等防護功能不作要求。因此,路基段可選用僅有物理隔離作用的分隔欄,路基段中間帶寬度最小值為1.8m=(0.5+0.25)m側向余寬+0.3 m防護設施寬度 +(0.25+0.5)m側向余寬,如圖4所示。橋梁段護欄與干線一級公路相同,仍需滿足五(S A、S A m)級防護等級,橋梁段中間帶寬度最小值為2.756m,如圖2所示。

路基段和橋梁段中間帶寬度差值約1m,為盡量減少公路占地面積,同時考慮避免路基與橋梁因中央分隔帶寬度不同而引起公路線形和車輛行駛軌跡的頻繁變化,根據橋梁比例采取不同措施。對于橋梁占比較小的公路,建議路基與橋梁段采用不同的中間帶寬度,路基段中間帶寬度為2.0m,橋梁段中間帶寬度為3.0m,通過在寬度變化前后設置過渡段,以保證車輛行駛軌跡的連續性;對于橋梁占比較大的公路,路基與橋梁段建議采用相同的中間帶寬度3.0m。

圖4 集散一級公路路基段中間帶示意圖(單位:mm)

2.2.3 路肩

設計速度80 km/h,右側硬路肩寬度一般值為1.5m,土路肩寬度一般值為0.75m。

設計速度60 km/h,右側硬路肩寬度一般值為0.75m,土路肩寬度一般值為0.75m。

2.2.4 斷面布置

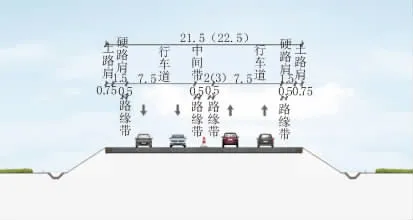

設計速度80 km/h、雙向四車道的集散一級公路,路基段寬度為21.5(22.5)m,其斷面組成為21.5(22.5)m=0.75m土路肩+1.5 m硬路肩+2×3.75m行車道+2.0(3.0)m中間帶+2×3.75m行車道+1.5 m硬路肩+0.75 m土路肩,如圖5所示。

圖5 集散一級公路橫斷面布置圖(設計速度80 km/h,單位:m)

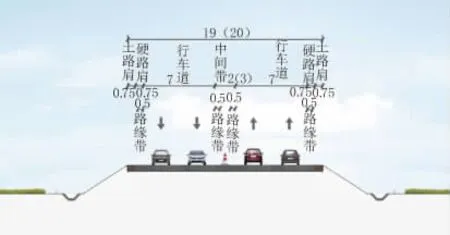

設計速度60 km/h、雙向四車道的集散一級公路,路基段寬度為19.0(20.0)m,其斷面組成為19.0(20.0)m=0.75m土路肩+0.75m硬路肩+2×3.5m行車道+2.0(3.0)m中間帶+2×3.5m行車道+0.75m硬路肩+0.75m土路肩,如圖6所示。

2.3 集散一級公路兼城市道路

2.3.1 功能分析

圖6 集散一級公路橫斷面布置圖(設計速度60 km/h,單位:m)

近些年,隨著我國城鎮化步伐加快,以及區域經濟的蓬勃發展,城市周邊地區、中心城與衛星城之間,以及城市群之間的公路大量涌現。這些公路的功能與一般公路的功能明顯不同,除承擔機動車交通量以外,行人和自行車等非機動車交通量也很大。此外,在城市出入城段,到發交通轉換量較大,這些公路除承擔集散交通功能外還兼顧著城市道路功能,過境交通與城市到發交通混為一體勢必會影響一級公路的服務水平。

原有的公路斷面形式已不能適應城市發展的交通出行需求,應結合城市道路斷面布置。為提高慢行交通的安全出行,需增設專用的非機動車道及人行道;為確保一級公路的服務水平,需增設輔道,實現快速過境交通與城市到發交通分離。

2.3.2 車道寬度

一級公路兼城市道路,設計速度不宜過高,宜采用60 km/h設計速度,車道寬度取值為3.5m。

2.3.3 中間帶

城市內橋梁通常采用整體式上部結構,中間隔離措施可與路基段一致。對于承擔集散功能的一級公路,中間隔離設施可不要求其防撞擊等防護功能。為考慮城市景觀綠化需求,中央分隔帶選擇綠化帶形式。

根據《城市道路工程設計規范》(CJJ37—2012)(2016年版),中央分隔帶最小寬度為1.5m[6]。因此中間帶寬度最小值為2.5 m=0.5m路緣帶+1.5m中央分隔帶+0.5m路緣帶,如圖7所示。中央分隔帶寬度還應包括設置照明燈柱、標志牌、信號燈、城市公共服務設施的要求,具體應用時,可結合項目實際需求進行調整設施帶寬度。

圖7 中央分隔帶采用綠化帶時示意圖(單位:mm)

2.3.4 路肩

公路路肩主要具有保護和支撐路面結構、提供行車道側向余寬和側向通視條件、為故障車輛提供臨時停靠空間等功能。而在城區段增設的輔道、非機動車道能同樣發揮路肩的作用,因此在城區段建議取消路肩,改建為輔道、非機動車道和人行道。

設置側分隔帶將機動車道與輔道隔離,側分隔帶寬度要考慮預留市政管線空間、城市景觀綠化要求及城市附屬設施設置要求。根據《城市道路工程設計規范》(CJJ37—2012)(2016年版),側分隔帶最小寬度為1.5m[6]。

為減小占地面積,通常將輔道與非機動車道共板布置,輔道寬度為7.5m=0.25m路緣帶+3.5m車行道+0.25m路緣帶+3.5m非機動車道。

考慮設置行道樹及人行的舒適性,人行道最小寬度通常取為3.0m。

2.3.5 斷面布置

斷面寬度為41.5m,其斷面組成為41.5m=3.0m人行道+7.5m輔道+1.5m側分隔帶+8.0m行車道+0.5m路緣帶+2×3.5m機動車道+0.5m路緣帶+1.5m綠化帶+8.0m行車道+1.5m側分隔帶+7.5m輔道+3.0m人行道,如圖8所示。

圖8 一級公路兼城市道路橫斷面布置圖(單位:m)

3 工程實例

203省道陽新縣棋盤洲至富池段改建工程全線長約34 km,位于湖北省陽新縣境內,北起韋山村附近,對接棋盤洲長江大橋新港互通連接線,南止于半壁山盛家灣附近,與興國至富池公路相接。

通過分析項目影響區范圍內的規劃路網布局、行政區劃分布、土地開發建設、港口碼頭布局等,該項目與干線公路相銜接,連接5萬人口以上的縣(市)、鄉鎮、主要工業生產基地、重要經濟開發區、港口碼頭等物流集散地,提供中等距離、中等容量及中等速度的交通服務,屬于集散公路類別中的主要集散公路。

根據功能定位,結合交通量預測結果、沿線地形、工程經濟、預期的運行速度和沿線土地利用性質等因素,推薦該項目采用設計速度80 km/h,雙向4車道的一級公路技術標準。

根據《標準》(2003),設計速度 80 km/h,雙向 4車道的一級公路路基寬度一般值為24.5m[2]。

而基于公路功能進行橫斷面設計,路基段寬度為21.5m,橋梁段寬度為22.5m。該項目橋梁占比約為9.5%,占比較小,路基與橋梁段可采用不同的中間帶寬度。

對比該項目不同路基寬度下的建設規模和工程投資,見表1所列。該項目位于長江中游南岸,地貌屬于構造剝蝕丘陵地貌區,地形起伏不大,平均填土高度約3.3m。當路基寬度從24.5m調整為21.5m時,建設規模會減小,占地會減少9.33 h m2,建安費減少約6 233萬元,總投資可節省9 724萬元。

表1 建設規模與工程投資對比表

4 結 語

以前的橫斷面設計都是依據《標準》(2003),直接選擇技術等級和設計速度對應的路基寬度總寬度值和各部分寬度值,這種粗放的設計往往不利于更好地利用有限的資源,充分發揮公路建設的投資效益。

本文貫徹“節約集約”設計原則,提出基于公路功能進行橫斷面總體設計,對承擔不同交通功能的一級公路的橫斷面布置形式進行了分析。在項目的總體設計中,凸顯公路功能的作用,以公路的功能為基點,結合技術等級、交通量和地形等主要因素,合理選擇公路橫斷面布置形式,在確保行駛安全性、滿足功能需求下,使得公路的綜合效益最佳。