鄉村旅游與生態環境耦合協調及其生態化開發研究

孟鐵鑫

摘要:生態環境是鄉村旅游發展的基礎和前提,鄉村旅游的開發又對鄉村的生態環境起到促進作用,兩者的協調發展對于鄉村旅游可持續發展和鄉村地區的生態文明建設意義重大。在梳理已有的相關研究成果的基礎上,闡述了鄉村旅游與生態環境耦合的動力效應機制,分析目前鄉村旅游開發中的非生態化現狀。通過構建鄉村旅游-生態環境評價指標體系,運用耦合協調度評價模型,以新昌縣為實證,進行耦合度和協調度的比較和分析,探討兩者的耦合協調關系,并提出了促進鄉村旅游生態化開發的對策建議。

關鍵詞:鄉村旅游;生態環境;耦合協調;生態化開發

中圖分類號: F590.75;F323.4? 文獻標志碼: A? 文章編號:1002-1302(2019)11-0030-05

我國是一個具有悠久歷史的農業大國,鄉村地域遼闊,農村人口眾多,自然風光獨特,農業文化內涵深厚,而且鄉村民俗風情多姿多彩,具備發展鄉村旅游的優越條件和巨大潛力。鄉村旅游把自然景觀和農業文化景觀完美地結合起來,已經成為一種新的旅游型態,既豐富了旅游產業的內涵,也是當今旅游發展的趨勢和方向。

黨的十九大報告中首次提出了鄉村振興戰略,并明確了“產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕”的總要求,為中國農村發展指明了方向。實踐證明,發展鄉村旅游是實現鄉村振興的重要力量和重要途徑,也是助力鄉村振興的重要引擎。在鄉村振興的時代背景下,鄉村旅游必將有大作為、大貢獻,特別是在精準扶貧、精準脫貧攻堅戰中能起到重要作用。發展鄉村旅游是全面建成小康社會的要求,對于提高農村貧困人口收入,提升貧困地區內生發展動力有著重要意義。通過挖掘鄉村旅游資源,促進鄉村旅游和其他產業的有機融合,可以有效推動“三農”轉型,有利于鄉村貧困人口的就業和創業,發揮旅游產業在脫貧攻堅中的帶動作用。

鄉村旅游大發展創造經濟效益、產生社會效益的同時,也會造成一系列的環境問題,生態環境惡化反過來又會制約鄉村旅游業的可持續發展。因此,在生態環境可以承載的范圍內開發鄉村旅游,在開發過程中逐步完善利于生態文明建設的基礎設施和配套服務,最終實現鄉村旅游和生態環境的協調發展,是實現區域可持續發展的必經之途。

1 研究綜述

協調經濟發展與生態環境的關系是社會發展中的永恒課題。以資源與環境依賴為重要特征的旅游業的發展必然與生態環境密不可分,鄉村旅游對自然生態環境的依賴性尤為突出。在國外已有的研究中,已經認識到了鄉村旅游與生態環境的重要關系。對這種關系的研究始于經濟活動和生態環境關系的研究。在庫茲涅茨曲線的基礎上,許多學者研究了環境質量和收入水平的變化關系。到了20世紀60年代,伴隨著旅游活動的空前繁榮和發展,對環境的影響強度逐漸加大,這也引起了國外學者的關注,Wall 和 Wright 最早提出旅游對環境影響的概念,揭示了旅游活動對環境的影響機制[1]。Tsaura等認為必須解決好旅游者、資源、社區之間的關系,才能實現生態旅游的可持續發展[2]。Mbaiwa研究了旅游產業發展給非洲奧卡萬戈三角洲生態環境帶來的負面影響[3]。

國內鄉村旅游的研究中,近幾年,有越來越多的研究成果關注到了產業的耦合與融合發展。對于鄉村旅游與生態環境的關系研究主要集中在兩者耦合的機制、耦合的政策和管理、耦合路徑等方面。很多學者從系統論的角度出發,研究旅游經濟與生態環境2個系統之間的相互作用和相互影響,既有定性的理論研究,也有定量的實證分析。施潤周識別了旅游與生態環境間相互影響的4種效應:促進效應、脅迫效應、支持效應、約束效應,并構建了旅游經濟-生態環境耦合圖形評價方法[4]。韓鎮從旅游與生態環境的交互影響效應、交互耦合作用的基本定律、互動作用規律、演化階段及演化類型等方面研究了旅游與生態環境的耦合定律和機制[5]。劉佳雪分析了農業旅游開發過程中農村社會經濟系統與生態環境系統耦合與協調的關系,借助耦合理論和協同學思想構建了兩者之間的耦合度及耦合協調度模型,并對南京江心洲近10年的農業旅游開發耦合效應進行了實證分析[6]。王秋元從耦合視角出發研究了生態環境對旅游經濟的承載與制約作用[7]。鄒細霞等以清鎮石漠化治理示范區羊昌洞社區為例,借助生態經濟學原理和系統理論,運用野外實地考查和入戶訪談等方法,揭示了喀斯特石漠化生態經濟系統耦合的過程、途徑和機制[8]。

綜合已有的研究成果可以發現,現有的研究更多地關注旅游經濟與生態環境的耦合關系,運用耦合協調模型進行兩者之間的模型構建、數據采集和定量分析,但是專門針對鄉村旅游與生態環境之間的耦合關系的研究成果還比較少,且在指標選取上缺乏結構性和層次性,在一定程度上影響了研究結論的科學性。為此,在吸取前人研究文獻和成果的基礎上,從探索鄉村旅游可持續發展的高度出發,在分析耦合現狀的基礎上,借助耦合協調度模型及其指標體系構建,結合實證分析,深入研究鄉村旅游與生態環境之間的耦合關系,探討實現鄉村旅游生態化開發的路徑與對策。

2 鄉村旅游與生態環境耦合的動力效應機制

2.1 生態環境是鄉村旅游發展的基礎和前提

鄉村旅游是農業與旅游服務業相融合而產生的一種新型旅游業經營形態,這種新的旅游活動形式是以農、林、牧、副、漁等農業資源作為基礎,以農村風貌、鄉村民俗、農業勞作過程、農民生活場景等作為主要吸引物進行開發而形成的旅游產品。與傳統的旅游活動相比,鄉村旅游具有很強的休閑特色、環保特色、自然特色,因而廣受旅游愛好者的青睞。

鄉村旅游的開展依托于原始優美的農村生態環境、天然的農村自然景觀和淳樸的鄉村生活方式,這一過程更加強調人與自然的和諧共生、經濟效益和環境效益的統籌兼顧,因而帶有天然的生態屬性,要求在開發鄉村旅游資源、設計鄉村旅游產品、開展鄉村旅游活動時,盡可能減少人工的干預,保持農村原始的自然景觀和生態環境,促進農業和農村生態系統的良性循環。

鄉村特有的原生態環境、田園風光、淳樸的民風民俗和生活方式等等是鄉村旅游區別于其他旅游型態的本源,也是最大的旅游吸引力所在。換句話說,鄉村旅游的發展是以優越的自然生態環境和豐富的人文生態景觀為前提的,離開了良好的生態環境,也就失去了發展鄉村旅游的土壤和源泉。縱觀全國鄉村旅游發達地區,無不是生態環境領先的區域,進而衍生出了各具特色的鄉村旅游發展模式。

2.2 鄉村旅游開發對鄉村生態環境的促進作用

鄉村旅游的生態屬性體現在以下幾個方面:一是對農村地區和農業生產中的生態資源進行保護,并通過科學手段進行有效挖掘和充分利用;二是在旅游活動前的設計規劃、旅游活動開展期間的旅游行為、旅游活動結束后環境影響評估等環節引入生態環保意識,實現全過程生態化控制;三是以達到旅游產業、自然生態環境、農業生產的和諧穩定發展為目標。

由于鄉村生態環境是鄉村旅游開展的載體,客觀上要求在發展鄉村旅游的同時,將保護和改善生態環境放在特別突出的地位,勢必促使相關管理部門和決策者通過制定各種政策法規,來有效保護綠色、天然的鄉村旅游原生環境。鄉村旅游經濟發展的同時,有力地增強了鄉村的經濟基礎和實力,為農村生態環境維護和整治提供了資金保障。

3 鄉村旅游的非生態化開發現狀

雖然鄉村旅游產業具有生態化的屬性,但是在旅游開發、經營過程中,不可避免地出現了不少非生態化的現象和問題,它伴隨著鄉村旅游產業的不斷發展而出現,必須引起足夠的重視。在實踐中,往往會出現生態環境保護落后于鄉村旅游開發步伐的情況。由于一些地方的認識不足,只看到了鄉村旅游所帶來的經濟效益,忽視了可能會對脆弱的鄉村生態環境造成的危害,對于因發展旅游而急劇增加的水污染、空氣污染、廢棄物污染等應對不足,導致鄉村自然景觀被破壞,生態環境退化,水土流失嚴重。

3.1 開發理念的非生態化

理念是行動的先導,必須把“綠色發展”作為鄉村旅游開發的根本方向和目標。從當前一些地方鄉村旅游開發的整體情況來看,盡管各類產品不斷拓展,但出現了無法保障農村生態與旅游產業有機融合與協調發展的問題,甚至對生態環境造成了一定的破壞。究其原因,是相關主體還沒有樹立生態化開發的理念,缺乏以人與自然和諧共生為目標的自律自覺意識,不管是相關政府部門,還是旅游經營者、旅游從業者、旅游者,還沒有將保護生態環境融入自身行為中的意識。

比如一些企業以及農村居民在開發、經營諸如“農家樂”“采摘園”等鄉村旅游產品時,不重視生態環境保護,對生態環境出現了一定程度的破壞。以1戶1 d接待上百人次游客的鄉村農家樂為例,產生的生活污水超出了大自然的自凈能力,然后被直接排放到土地或河流中。長此以往,必將導致水生態質量下降、鄉村自然生態環境惡化,進而影響到下游地區的飲用水安全,甚至威脅到整個流域的生態平衡。

3.2 開發模式的非生態化

對于鄉村旅游開發來說,要走與生態農業、現代農業等有效對接的道路,只有這樣,才能形成生態化發展模式,進而使生態理念得到有效的貫徹和落實。一些地方在開發鄉村旅游時,還沒有深刻認識到鄉村旅游與整個農業和農村資源對接的重要性,因而在開發模式上呈現出非生態化傾向。

農業體系的生態性是開展鄉村旅游的基本前提,也是鄉村旅游的屬性。由于缺乏對這一本質屬性的深刻認識,很多經營者過多地依靠技術手段開展經營,鄉村旅游產品的人工痕跡濃重,以犧牲環境效益為代價換取一時的經濟利益,造成對生態環境的極大破壞,這與鄉村旅游的生態化屬性是背道而馳的,比如許多鄉村旅游經營者缺乏對鄉土文化的深入挖掘和合理包裝,反而大興土木,拆除原有的鄉村建筑,代之以現代化的建筑風格和材料,而相應的環境監管標準卻遠遠沒有跟上,減弱了鄉村旅游應有的鄉土氛圍,大大降低了對游客的吸引力,不但大大損害了鄉村旅游品牌的塑造,從長遠來看,也不利于鄉村旅游可持續發展。

3.3 開發機制的非生態化

一方面,普遍存在政府引導不足的問題,導致鄉村旅游產品開發、市場開發、資源開發出現各自為政的現象。由于政府在鄉村旅游開發方面缺乏有效的引導機制,而從事鄉村旅游開發的企業和個人普遍缺乏經濟實力,而且在開發理念方面也比較落后,直接導致出現了缺乏生態效益觀念、可持續發展意識甚至破壞生態環境的問題,比如在產品設計方面,工藝落后、設計粗陋、包裝簡單的問題十分突出,產品開發附加值相對較低,不僅不利于環境保護,也缺乏對游客的吸引力。

另一方面,在當前“跨界”和“融合”已經成為重要發展理念和發展模式的背景下,一些地方鄉村旅游開發思路不夠拓展,沒有將其與第二產業、第三產業進行融合,使得鄉村旅游整體運行體系不夠完善。尤其在我國大力實施“精準扶貧”的背景下,一些地方盡管擁有很豐富的鄉村旅游資源,但由于開發思路缺乏拓展,還沒有將鄉村旅游開發與“精準扶貧”進行有效結合,生態農業和現代農業發展滯后,不僅不利于鄉村旅游產品及相關項目科學穩健推行,而且對“精準扶貧”也缺乏有效的支撐。

3.4 基礎設施建設的非生態化

一些農村在開展鄉村旅游開發、經營過程中,普遍存在缺乏對農村生產關系和生態系統的保護,基礎設施建設缺乏整體性,在整體設計與建設方面,缺乏有效的融合,特別是沒有將鄉村旅游設施及相關資源與農民日常生產、農村產業發展進行有效的結合,導致開發出現“同質化”傾向,相關設施建設無法滿足鄉村旅游發展的需要,吃、住、行、娛、購、游等鄉村旅游基礎設施建設缺乏整體性、連續性以及系統性,與生態化發展的要求相差甚遠,這已經成為制約鄉村旅游開發科學、健康、持續、快速發展的重要因素,需要引起高度重視,并采取切實有效的措施加以解決。

4 鄉村旅游與生態環境耦合協調的理論與模型

耦合是各種內部要素相互作用而使系統之間產生影響的一種現象。這種系統之間的相互作用和影響的程度大小一般可以用耦合度來表示。2個系統之間的耦合作用是決定系統之間在達到臨界點時結構走向的重要因素。系統間的耦合、協同推動著系統從無序趨向有序,反映了系統相變的規律。

4.1 耦合度模型

鄉村旅游與生態環境的耦合度評價需先建立功效函數。設子系統個數為i,Uij為第i個子系統第j個指標對耦合系統的功效。Xij(i= 1,2,…,n)為相應的指標值。αij、βij為耦合系統呈現穩定狀態時相應指標的上限值和下限值。據此,可將功效系數Uij表示為:

Uij=Xij-βijαij-βij(Uij為正向指標);

Uij=αij-Xijαij-βij(Uij為負向指標)。

式中:Uij∈[0,1],體現的是變量Xij對耦合系統的功效貢獻大小值,Uij趨近于0,則各評價指標達到目標值的程度越低,Uij趨近于1,反映各評價指標越接近于目標值。

在計算子系統內各指標的總功效值時,常用的方法有幾何平均法和線性加權和法,本研究采用線性加權和法來計算各子系統的指標總功效,構建函數如下:

Ui=∑nj=1λij×Uij。

其中,λij為系統內各評價指標的權重,且滿足∑ni=1λij=1。

根據物理學中的容量耦合系統模型,可推廣得到鄉村旅游與生態環境2個系統的耦合度模型,即:

Cm=u1u2…um∏(ui+uj)1/m;

C=u1u2(u1+u2)(u1+u2)1/2。

C的取值范圍為C∈[0,1],當C= 0時,鄉村旅游與生態環境之間的耦合度最小,反映了2個系統幾乎沒有關聯,耦合系統趨向于無序發展;當C=1時,鄉村旅游與生態環境之間的耦合度最大,說明2個子系統正處于兩性共振耦合階段,趨向于有序化發展。

由于不同地區的鄉村旅游與生態環境呈現出動態發展的態勢,且發展過程和水平差異較大,因此,在初級發展階段,子系統綜合評價值較小而大小相近的情況下,由上式得出的評價結果是耦合度較高,與現實情況不符,也就是所謂的偽協調。

4.2 耦合協調度模型

D=CF;

F=au1+bu2。

式中:D代表耦合協調度,C代表耦合度,F反映的是2個子系統整體協同效應或貢獻的綜合值,a、b為待定值。

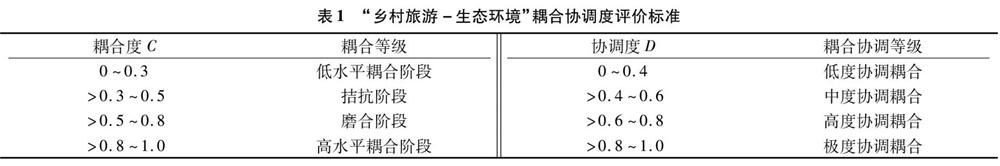

為方便區分鄉村旅游與生態環境2個系統的耦合協調程度,進而對不同的計算結果進行協調等級分類,參考已有的研究成果,建立“鄉村旅游-生態環境”耦合協調度評價標準(表1)。

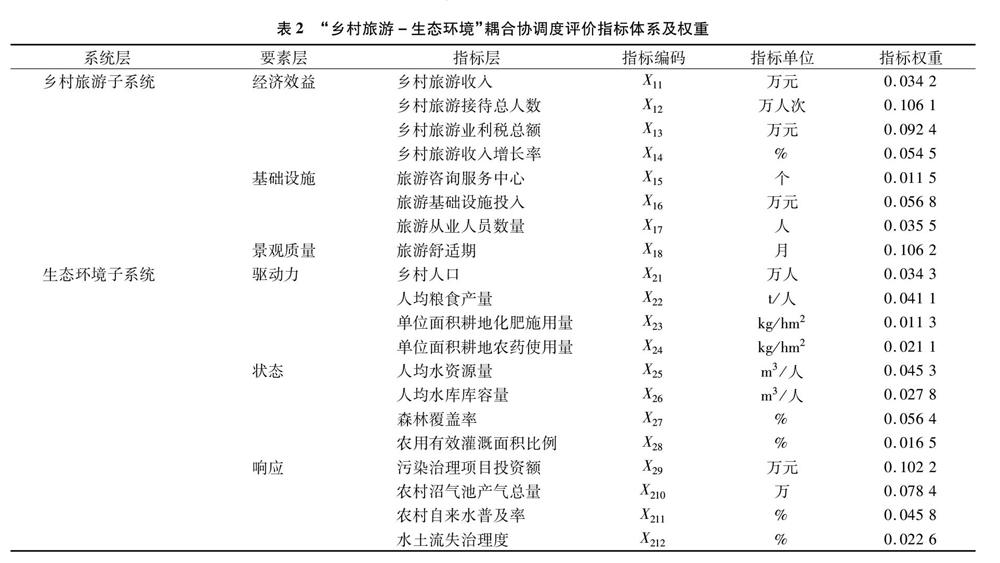

4.3 指標體系構建

(1)構建預選指標體系。結合已有的鄉村旅游和生態環境研究基礎,本研究從鄉村旅游的經濟效益、基礎設施、景觀質量和生態環境的驅動力、狀態、響應等6個方面構建評價指標體系。指標體系由系統層(鄉村旅游業、生態環境)、要素層(經濟效益、基礎設施、景觀質量、驅動力、狀態、響應)和指標層( 共26個指標)組成。其中,鄉村旅游經濟效益包括鄉村旅游收入、鄉村旅游接待總人數、鄉村旅游業利稅總額、鄉村旅游收入增長率、農村家庭居民人均純收入等指標;鄉村旅游基礎設施包括旅游咨詢服務中心、旅游基礎設施投入、旅游從業人員數量等指標;鄉村旅游景觀質量包括旅游舒適期等指標;生態環境驅動力包括鄉村人口、人均糧食產量、單位面積耕地農用化肥施用量、單位面積耕地農藥使用量、農村土地規模經營程度、農作物凈化能力等指標;生態環境狀態包括人均水資源量、人均水庫庫容量、森林覆蓋率、農用有效灌溉面積比例等指標;生態環境響應包括污染治理項目投資額、鄉村沼氣池產氣總量、鄉村自來水普及率、水土流失治理度、自然灌溉率等指標。

(2)主觀篩選。對指標體系的主觀篩選主要通過調查問卷的形式展開,對鄉村旅游和農業生態環境領域的22位專家、企業管理者、政府部門官員、高校教師發放調查問卷,回收率和有效率均達到100%。再通過模糊綜合評價法對問卷結果進行分析。

(3)統計篩選。對篩選后的指標進行鑒別分析,并計算剩余的24個指標的差異系數。將差異系數的界值設置為0.06,凡是差異系數小于這一值的指標即被刪除。經計算后,確定被刪除的指標有鄉村旅游業利稅總額、污染治理項目投資額、農村土地規模經營程度、農作物凈化能力、農村家庭居民人均純收入和自然灌溉率。

(4)定量檢驗。運用多元線性回歸法對上述步驟中被刪除的指標進行定量檢驗。以被保留的18個指標為自變量,被刪除的指標作為因變量,經多元線性回歸分析后發現,分別以鄉村旅游業利稅總額和污染治理項目投資額作為因變量回歸得到的復相關系數R較小,說明刪除這2個指標之后的鄉村旅游與生態環境耦合度指標體系不能有效反映鄉村旅游與生態環境在經濟受益和生態響應方面的耦合協調度,因而將這2個指標放回指標體系中。

(5)指標權重確立。運用層次分析法初步計算指標體系中各指標的權重值Rj,并對判斷矩陣做一致性檢驗,以確保權重的合理性。設隨機一致性CR<0.1時,則矩陣一致性較為滿意,再計算指標層對目標層的權向量,得到的權重Rj較為合理。

4.4 實證分析

以紹興市新昌縣為例進行實證分析。新昌縣位于浙江省東部,是紹興市轄縣。新昌縣有16個鄉鎮街道,其中包含8個建制鎮,5個鄉和3個街道。2018年上半年,新昌縣實現旅游總收入72.6億元,增長14.4%。其中,鄉村旅游共接待游客397萬人次,實現旅游收入3.5億元,比上一年同期的 1.18億元增長近2倍,實現爆發式增長。

新昌縣生態環境質量良好,先后獲得國家級園林縣城、全國綠化模范縣、國家全域旅游示范區創建縣等稱號,曾兩度捧得浙江省“五水共治”工作先進縣“大禹鼎”,空氣優良率達89%,森林覆蓋率多年保持在63.8%以上,全省生態環境質量公眾滿意度連續4年紹興市第一,生態市建設市級考核實現“五連優”,實現了經濟生態化、生態經濟化。近年來,新昌縣大力實施鄉村旅游發展三年計劃,圍繞打造全域旅游體驗區這一工作主線和“百村成景、百業增效、百姓致富”的愿景要求,扎實推進鄉村旅游發展。由于該縣在鄉村旅游發展和生態環境文明建設方面都具有一定的成效,且兩者在該縣得到了和諧共生,因此,選擇該區域作為實證研究具有一定的理論意義和實踐價值。

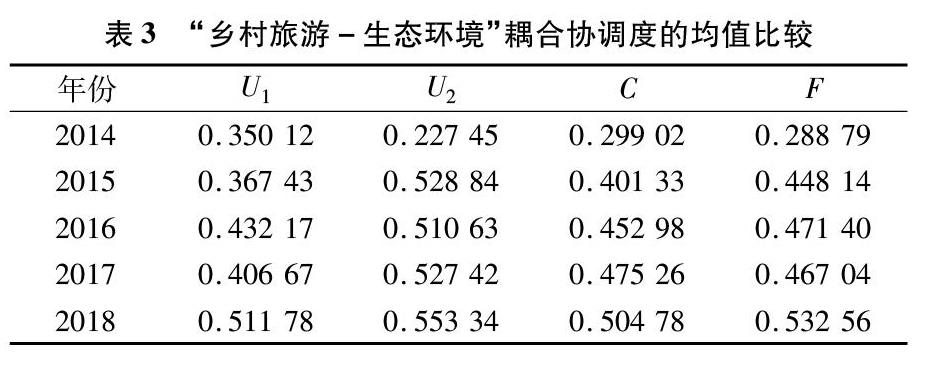

把新昌縣近5年的相關統計數據代入前述的評價模型和指標體系,其中,待定值a、b 系數分別取值為0.5,計算得出新昌縣鄉村旅游與生態環境各自的綜合評價值和二者的耦合度及協調度(表3)。

通過對鄉村旅游與生態環境的耦合協調度進行定量研究,并結合新昌縣2014—2018年間兩者的耦合度、耦合協調度進行實證分析,可以得到如下結論:2014—2018年間,新昌縣鄉村旅游經濟持續發展,鄉村旅游產業發展指數呈不斷上升趨勢,與此同時,鄉村旅游與生態環境效益耦合協調度呈現出穩步上升的趨勢,反映了新昌縣鄉村旅游開發中對生態環境的整治卓有成效,耦合協調度從2014年的低度協調逐步發展到2018年的中度協調等級。另一方面,從具體數值分析,目前還處于中度協調初期,距離鄉村旅游與生態環境的高度協調發展還有較大的距離,兩者的耦合協調進程還有待通過有效措施促進和加快。

5 結論與建議

5.1 結論

鄉村旅游與生態環境之間相互作用、相互影響,2個系統之間存在耦合性,耦合協調性越高,兩者良性發展的合力越大。從新昌縣分年度情況來看,鄉村旅游與生態環境的耦合協調性存在明顯的年度差異,總體上呈現向好的發展趨勢。但兩者的耦合協調程度還處于較低水平,且鄉村旅游的發展快于生態環境建設,鄉村旅游帶動生態環境發展的水平和條件還較低,兩者的相互作用力有待進一步提升。

5.2 促進鄉村旅游生態化開發的幾點建議

隨著“鄉村振興計劃”的深入實施,特別是在我國大力推動“全域旅游”的新形勢下,鄉村旅游將越來越受到國家以及各級政府的高度重視,破解鄉村旅游開發與生態環境的矛盾問題也必然會得到有效解決。現階段,從系統耦合的角度來看,要使鄉村旅游開發取得良好的成效,重點要在以下方面實現新的更大的突破。

(1)創新鄉村旅游生態化開發理念。各地在開展鄉村旅游項目建設與開發活動時,要將“綠水青山就是金山銀山”的理念融入到整體開發當中,推動鄉村旅游開發朝著“生態效益觀”的方向發展。這就需要在具體的開發過程中,要將其與三次產業進行有效融合,特別是要著眼于解決鄉村旅游資源整合的問題,各地要對鄉村旅游進行統一規劃和設計,使鄉村旅游開發更有系統性和針對性。要有效解決鄉村旅游開發與保護之間的關系,著眼于推動鄉村旅游穩健發展,加強對農村地區生態系統、生產系統的保護,按照生態化的要求和標準進行規劃和設計,既要有效開發鄉村旅游資源,也要對生態系統進行有效的保護,只有這樣,才能使鄉村旅游步入可持續發展的軌道。

(2)優化鄉村旅游開發模式。鄉村旅游開發要具有系統性和協調性,不能為了開發而開發,而是要依托“三農”資源進行有效融合,努力創新具有“對接”特點的鄉村旅游開發模式。要將鄉村旅游開發與“精準扶貧”緊密結合起來,對自身豐富的鄉村旅游資源進行深入挖掘和有效融合,利用農村良好的生態環境,強化其對鄉村旅游的支撐作用。要進一步改革和創新鄉村旅游思路,著眼于構建更加完善的生態化開發系統,將生態農業和現代農業作為鄉村旅游開發的重要基礎,強化鄉村旅游開發的多元化建設。尤其要牢固樹立“跨界”和“融合”理念,將鄉村旅游開發項目與現代農業、農業工業化及農業生態化等緊密結合起來,強化鄉村旅游開發的綜合性體系建設,并且與農業產業化各個環節都能夠體現休閑、生態、綠色模式。

(3)完善鄉村旅游開發機制。對于開發鄉村旅游來說,一定要堅持政府引導,只有這樣,才能使其取得更好的成效,特別是要通過政府的引導性作用,使生態化開發的理念能夠得到有效的貫徹和落實。各級政府要發揮引導性、指導性乃至強制性作用,從保護農村生態環境以及促進鄉村旅游可持續發展入手,加大對鄉村旅游的規劃力度,比如各地應當從打造“全域旅游”出發,制定和實施相應的開發戰略規劃。從鄉村旅游與生態環境耦合的角度,針對鄉村旅游開發、市場拓展、旅游管理等方方面面做出戰略部署,為鄉村旅游科學發展提供指導。

尤其是在鄉村旅游產品開發方面,應當更加重視市場調查和分析,了解和掌握旅游愛好者的需求,開發高生態性、高附加值、高吸引力的鄉村旅游相關產品。鄉村旅游產品開發是否成功,主要從產品的經濟效益和社會效益2個方面來衡量。隨著大量鄉村旅游者的到來,勢必對自然生態環境和社會生態環境造成極大的沖擊,鄉村旅游開發者既要考量經濟收益,也要十分重視社會發展因素,如鄉村旅游地的文化、風俗、生活習慣等,倡導健康文明的旅游方式,營造和諧溫馨的環境氛圍。尤其是要防止片面追求經濟效益,對產品內涵挖掘不夠重視,使得鄉村的原有文化失真變味。要通過改善生態環境,豐富鄉村旅游產品的文化內涵,來提升旅游產業結構向著合理化和高度化方向發展,逐步建立起一個以鄉村自然生態旅游產品為基礎,人文生態旅游產品占較大比重的鄉村生態旅游產品體系。

(4)夯實鄉村旅游基礎設施建設。對于任何旅游業態來說,基礎設施建設水平的好壞,直接關系到其吸引力、影響力和競爭力,特別是由于鄉村旅游具有很強的生態屬性,應當更加高度重視基礎設施建設,否則就會制約其科學發展。各地在鄉村旅游開發的過程中,要把基礎設施建設上升到戰略層面,特別是要從生態化、綠色化、環保化、持續化“四化”入手,著眼于保護農村生產關系和生態系統,提高鄉村旅游資源開發投入力度及設施的系統性、特色化、針對性設計,將其與農民日常生產、農村產業發展、農業轉型升級緊密結合起來,努力打造“一村一品”“一鄉一品”鄉村旅游品牌,解決“同質化”問題,使鄉村旅游基礎設施更具有吸引力。要更加重視吃、住、行、導、購、游等旅游基礎設施建設的整體性、系統性和協同性建設,將“循環經濟”理念應用于鄉村旅游基礎設施建設當中,既體現鄉村旅游的特色,同時也可實現生態保護、綠色旅游和低碳消費。

(5)加大環保投入,提升旅游參與者的環保意識。各級地方政府和旅游管理部門要把生態環境的保護作為發展鄉村旅游的生命線,時刻繃緊生態環保這根弦,采取切實有效的措施來推動鄉村旅游開發的生態化。一是要加大資金扶持力度,花大力氣治理空氣污染、水體污染、廢棄物污染等,為鄉村旅游環境重塑奠定基礎;二是要積極推動相關立法,用制度和法律的力量為鄉村生態環境的維護保駕護航;三是要引導廣大旅游參與者的旅游行為,強化旅游經營者和普通游客的環保意識,通過環保宣傳、環境知識科普等多種形式,積極引導廣大游客自覺遵守環保公約,自覺維護鄉村旅游生態環境。

參考文獻:

[1]Wall G,Wright C. The environmental impact of outdoor recreation[R]. Ontario:University of Waterloo,1977.

[2]Tsaur S H,Lin Y C,Lin J H. Evaluating ecotourism sustainability:from the intergrated perspective of resource,community and tourism[J]. Tourism Management,2006,27(4):60-65.

[3]Mbaiwa J E. The socio-economic and environmental impacts of tourism development on the Okavango Delta,Northwestern Botswana[J]. Journal of Arid Environments,2003,54:447-467.

[4]施潤周. 海南省旅游經濟與生態環境耦合協調關系研究[D]. 海口:海南大學,2015.

[5]韓 鎮. 旅游與生態環境耦合機理研究[D]. 秦皇島:燕山大學,2011.

[6]劉佳雪. 農業旅游開發的耦合效應研究——以南京江心洲為例[J]. 廣東農業科學,2012,39(19):220-222.

[7]王秋元. 武漢市旅游經濟與生態環境耦合協調度研究[D]. 武漢:華中師范大學,2015.

[8]鄒細霞,杜芳娟,熊康寧. 喀斯特石漠化地區生態農業與社區旅游系統耦合研究——以清鎮羊昌洞為例[J].中國巖溶,2009(12):406-411.