不同激素及添加物對馬鈴薯組培苗生長的影響

王艷平 吳娥嬌 林紫薇

摘要:以馬鈴薯賓杰(Bintje)品種為試驗材料,研究在馬鈴薯基礎培養基中添加不同外源激素及添加物對馬鈴薯組培苗生長的影響。結果表明,最適于組培苗增殖的激素配比為2.00 mg/L 6-BA+0.01 mg/L NAA,最適于其結薯和生根的激素配比為2.00 mg/L 6-BA+1.00 mg/L NAA。在培養基中添加馬鈴薯比添加香蕉更有利于馬鈴薯組培苗葉片的生長,最適添加濃度為100 g/L;在培養基中添加香蕉比添加馬鈴薯更可以促進馬鈴薯組培苗植株的橫向生長,最適添加濃度為50 g/L。

關鍵詞:馬鈴薯;組織培養;添加物;增殖;結薯;生根

中圖分類號:S532.043?? 文獻標志碼: A? 文章編號:1002-1302(2019)11-0124-04

馬鈴薯(Solanum tuberosum L.)是一年生茄科茄屬草本植物,起源于南美洲和玻利維亞,明朝萬歷年間(公元1573—1619年)傳入我國[1]。馬鈴薯作為我國重要的糧、菜、飼兼用作物,營養十分全面,富含蛋白質、維生素及各種微量元素,研究表明,每100 g鮮馬鈴薯中含有1.5~2.3 g蛋白質、17.5~28.0 g 碳水化合物、0.40~0.94 g脂肪、15~68 mg磷、17.4 mg 鋅、11~60 mg鈣、0.4~4.8 mg鐵、0.03~0.17 mg硫胺素、0.10 mg維生素B1、0.03 mg維生素B2、20~40 mg維生素C,有“地下蘋果”之稱[2-3]。同時,馬鈴薯具有耐寒、耐旱、耐貧瘠的種植特點,適應范圍廣,種植面積和增產空間大,且和小麥、水稻等大宗糧食作物相比水肥等資源利用率更高[4];在我國糧食體系中一直占據著重要位置,是繼水稻、小麥、玉米之后的第四大糧食作物[5];對保證我國糧食安全、貧困地區脫貧增收和地區經濟振興崛起有重大意義[6]。同時,馬鈴薯生長季節短,茬口安排豐富,經濟效益高,已成為我國種植業結構調整、農業增效及農民增收的主要經濟作物之一[7]。自20世紀90年代中期以來,我國馬鈴薯種植面積和總產量均位于世界前列。2016年2月,農業部出臺《關于推進馬鈴薯產業開發的指導意見》,把馬鈴薯作為主糧產品進行產業化開發。同時提出,到2020年,將馬鈴薯種植面積擴大到1億畝(1畝=667 m2)以上。

馬鈴薯生產中多采用塊莖進行無性繁殖,由于連年種植導致體內病毒積累、品種種性退化、品質及產量降低[8-9]。馬鈴薯組織培養技術是運用植物體內病毒分布的不均勻性原理,以病毒含量較少或者無毒的離體莖尖分生組織為材料,在無菌環境下進行組織培養獲取脫毒試管苗的一種技術[10]。該技術相比于傳統的塊莖繁殖,不僅能夠有效地去除病毒,保留品種優勢,延緩品種退化,而且在一定程度上節省了馬鈴薯原種生產成本[11-13],為馬鈴薯工廠化育苗和良種繁殖提供了技術支持[14]。

外源激素作為植物生長調節的重要物質,已經被廣泛應用于馬鈴薯組織培養研究[15-17]。添加物作為一種天然外源能量和激素,在金線蓮[18]、鐵皮石斛[19-21]、觀賞蘭花[22-25]、猴頭菇[26]等組織培養中已經得到了廣泛的研究,并且成功應用于生產中,帶來了很大的經濟收入,但在馬鈴薯組織培養研究中的相關報道甚少。本研究通過試驗,探討在培養基中添加生長激素及添加物對馬鈴薯組培苗增殖、試管薯誘導及壯苗生根的影響,篩選適合其植株生長、生根及結薯的培養基配方組成,為馬鈴薯規模化生產組培苗和試管薯提供技術支持。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

馬鈴薯品種:賓杰(Bintje)。

1.1.1 外植體的獲取 將解除休眠后的馬鈴薯塊莖播種于經過干熱滅菌的泥炭土中,深度為3 cm左右,澆透水后置于20 ℃左右的溫室中生長,定期澆水保濕,待植株長至10 cm左右高度時剪取頂芽,包于紗布內流水沖洗2 h,使用經過消毒的剪刀剪去傷口,在超凈工作臺中用75%乙醇溶液浸泡 10 s,20%過氧化氫中浸泡15 min(其間振蕩3~5次),無菌水沖洗5次,放在無菌濾紙上吸干表面水分,切取約0.50 cm長莖尖接種。

1.2 試驗方法

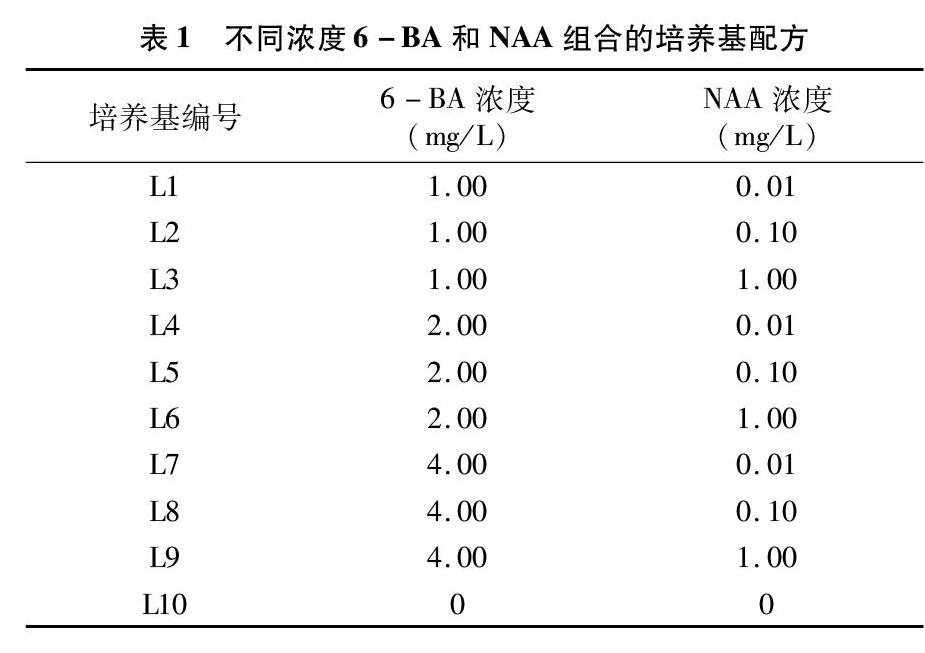

1.2.1 不同激素配比對馬鈴薯組培苗生長的影響 以MS培養基+30 g/L蔗糖+8 g/L瓊脂為基礎培養基,分別加入不同濃度的6-BA和NAA共9個處理,編號為L1~L9;以基本培養基為對照,編號為L10(表1)。培養基分裝后置于 121 ℃ 高壓鍋中滅菌20 min備用。每個處理接15瓶,每瓶接種2個莖段,培養室溫度為22 ℃,光照時間為12 h/d,光照強度為2 000 lx,30 d后對馬鈴薯的生長情況進行調查和統計,60 d后統計馬鈴薯的結薯率。

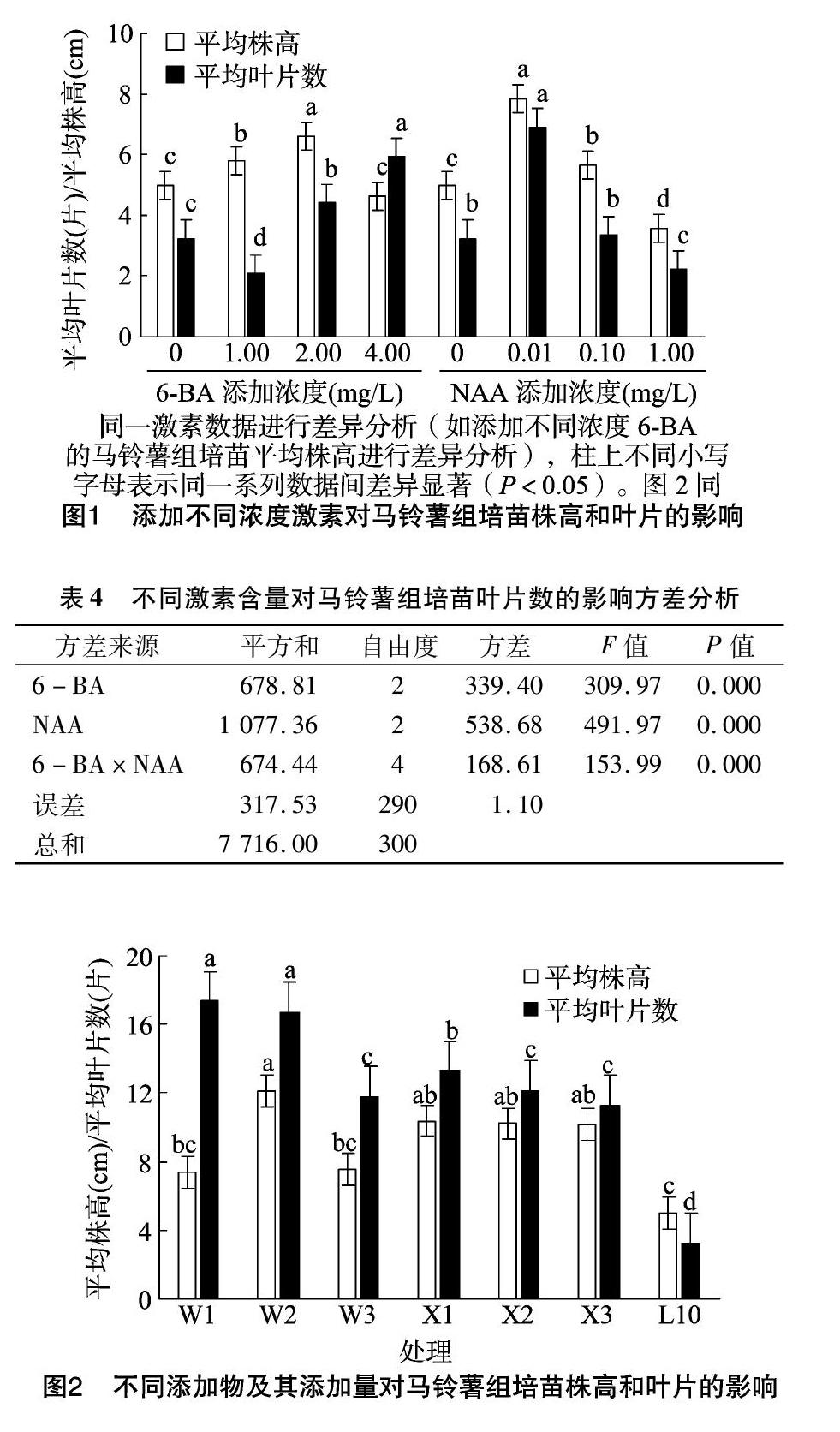

1.2.2 不同添加物及其含量對馬鈴薯組培苗生長的影響 以MS培養基+30 g蔗糖+8 g瓊脂為基礎培養基,添加不同濃度馬鈴薯,編號分別為W1、W2、W3。添加不同濃度香蕉,編號分別為X1、X2、X3。以基礎培養基為對照組,編號為L10(表2)。培養基分裝后置于121 ℃高壓鍋中滅菌20 min備用。每個處理接10瓶,每瓶接種3個莖段,培養室溫度為 21 ℃,光照時間為12 h/d,光照度為2 000 lx,30 d后對馬鈴薯的生長情況進行調查和統計,60 d后統計馬鈴薯結薯率。

1.2.3 數據分析 試驗統計數據使用Excel 2016及SPSS 17.0軟件進行分析,用Student-Newman-Keuls(S-N-K)法分析顯著性差異。生根率=(生根的苗數/接種的總苗 數)×100%,結薯率=(結薯苗數/接種的總苗數)×100%。

2 結果與分析

2.1 不同激素配比對馬鈴薯組培苗生長的影響

將馬鈴薯重生芽接種到添加不同濃度6-BA和NAA的培養基中生長30 d后,對馬鈴薯組培苗的平均株高進行方差分析。由表3可以看出,添加不同濃度6-BA和NAA對馬鈴薯組培苗株高的影響均達到了極顯著水平(P<0.01,下同),且兩者的交互作用影響也達極顯著水平。由圖1可知,隨著 6-BA 濃度的增加,馬鈴薯組培苗的平均株高出現了先升高后下降的趨勢,最適添加濃度為2.00 mg/L,平均株高達 6.60 cm,與添加1.00、4.00 mg/L 6-BA之間差異顯著(P<0.05)。隨著NAA濃度的增加,馬鈴薯組培苗的平均株高呈逐漸下降趨勢,各處理之間差異均達到顯著水平,最適添加濃度為0.01 mg/L,平均株高達7.83 cm。

由表4可以看出,培養基中添加6-BA和NAA對馬鈴薯組培苗葉片與株高的影響一致,添加不同濃度6-BA和NAA對馬鈴薯組培苗平均葉片數的影響均達到了極顯著水平(P<0.01),且兩者的交互作用對馬鈴薯組培苗平均葉片數的影響也極顯著。由圖1可知,隨著6-BA濃度的升高,平均葉片數呈逐漸升高趨勢,最適葉片生長濃度為添加 4.00 mg/L 6-BA,平均葉片數達5.94張,是最低6-BA添加濃度平均葉片數的近3倍(添加6-BA 1.00 mg/L 的平均葉片數為2.09張)。此外,在培養基中添加不同濃度的NAA對馬鈴薯組培苗株高和葉片數的影響一致,均隨著NAA濃度的升高呈降低趨勢,NAA添加濃度為0.01 mg/L時,平均葉片數最多,達6.90張。

2.2 不同添加物及其含量對馬鈴薯組培苗株高和葉片的影響

將馬鈴薯重生芽接種到添加不同濃度6-BA和NAA的培養基中生長30 d后,對馬鈴薯組培苗的平均株高和平均葉片數進行方差分析。由圖2、表5、表6可以看出,在培養基中添加馬鈴薯和香蕉均有利于馬鈴薯組培苗的生長,添加馬鈴薯更有利于葉片的生長,添加香蕉更有利于植株長高。在培養基中添加100 g/L的馬鈴薯時,馬鈴薯組培苗的平均株高最高,達12.14 cm,平均葉片數為16.73張,僅次于添加 50 g/L 馬鈴薯(17.33張),但兩者間差異不顯著,表明在培養基中添加100 g/L馬鈴薯時對馬鈴薯組培苗的增殖最有利。隨著培養基中香蕉濃度的升高,馬鈴薯的平均株高和葉片數均呈下降趨勢。培養基中添加不同濃度的香蕉對馬鈴薯組培苗平均株高的影響差異不顯著,而培養基中香蕉添加量為最低濃度(50 g/L)時,平均葉片數與添加濃度為100、150 g/L之間差異均顯著;香蕉添加量為100、150 g/L時,平均葉片數差異不顯著。

2.3 不同激素含量及添加物含量對馬鈴薯組培苗結薯和生根的影響

將馬鈴薯重生芽接種到添加不同濃度6-BA和NAA的培養基中生長60 d后,對馬鈴薯組培苗的結薯率和生根率進行方差分析。由圖3可以看出,與對照組相比,培養基中添加不同濃度的6-BA和NAA均有助于馬鈴薯組培苗結薯和生根。最適于馬鈴薯組培苗結薯的6-BA濃度為2.00 mg/L,與最適于馬鈴薯組培苗長高的濃度一致(圖1)。當培養基中添加2.00 mg/L 6-BA時,隨著NAA濃度的升高,馬鈴薯組培苗的結薯率和生根率均逐漸升高。但當提高6-BA濃度,添加量為4.00 mg/L時,隨著NAA濃度的升高,馬鈴薯組培苗的結薯率和生根率均呈下降趨勢,這說明兩者對馬鈴薯組培苗的結薯和生根存在一定的交互作用。可以看出,當培養基中添加 2.00 mg/L 6-BA和0.10 mg/L NAA時馬鈴薯的結薯率和生根率最高,均為96.67%。

將馬鈴薯重生芽接種到含有不同添加物的培養基中生長60 d后,對馬鈴薯組培苗的平均株高進行方差分析。由圖4可以看出,在培養基中添加不同濃度的馬鈴薯和香蕉時,馬鈴薯的生根率均達到了100%,但結薯率水平不一致。在培養基中添加100 g/L的馬鈴薯時,馬鈴薯組培苗的結薯率最高,達100%。隨著香蕉濃度逐漸升高,馬鈴薯組培苗的結薯率呈逐漸下降趨勢,當添加量達150 g/L時,結薯率為20.00%低于對照組(46.67%),表明高濃度的香蕉添加量對馬鈴薯的結薯存在抑制作用。

3 結論與討論

在馬鈴薯植物組織培養過程中,培養基中添加不同的外

源激素對其生長有著不同程度的影響[27-28],適量的外源激素有利于組培苗的增殖,但濃度過高、過低或使用時間不當會對組培苗產生不利影響[29]。本試驗結果表明,最適于馬鈴薯組培苗長高的6-BA和NAA濃度分別為2.00、0.01 mg/L;最適于馬鈴薯組培苗葉片生長的6-BA和NAA濃度分別為4.00、0.01 mg/L;最適于結薯和生根的6-BA濃度為 2.00 mg/L,NAA濃度為1.00 mg/L。綜合本試驗研究發現,最適于賓杰(Bintje)組培苗增殖的激素配比為2.00 mg/L 6-BA+0.01 mg/L NAA,最適于其結薯和生根的激素配比為2.00 mg/L 6-BA+1.00 mg/L NAA。

本試驗研究發現,馬鈴薯組織培養過程中不添加任何外源激素時,植株也能正常生長,這與冉毅東等報道的結果[30]相似。但不添加任何激素的培養基中馬鈴薯組培苗的生長周期短,與培養基中添加激素的馬鈴薯組培苗相比,其更早出現葉片黃化和植株衰老現象;此外,培養基中不添加任何激素的馬鈴薯組培苗所結種薯與在培養基中添加外源激素的組培苗相比所結種薯要小一些,因此,在培養基中添加一定濃度的激素對馬鈴薯組培苗的生長是有益的,這與任凝輝等在馬鈴薯莖尖培養及快速繁殖技術的研究中所得結論[31]相似。在基礎培養基中添加2.00 mg/L的6-BA時,馬鈴薯的生根率隨著所添加NAA濃度的升高而升高,這說明NAA對馬鈴薯根的分化有促進作用,這與張玲在馬鈴薯組織培養技術研究中所得結果[8]一致。

添加物作為一種天然激素和能量供應體,對組培苗的生長起到了很好的促進作用,如在馬鈴薯試管苗繼代增殖培養基中添加25 ml/L的椰子汁,平均增值倍數高達3.07倍[1]。本研究通過在馬鈴薯基礎培養基中添加一定濃度的香蕉和馬鈴薯試驗發現,添加一定濃度的馬鈴薯有利于馬鈴薯組培苗葉片的生長,添加一定濃度的香蕉有助于馬鈴薯組培苗長高。

參考文獻:

[1]韋 瑩. 馬鈴薯組織培養及試管薯形成的研究[D]. 南寧:廣西大學,2007.

[2]譚興和,熊興耀. 我國馬鈴薯休閑食品的發展現狀及前景分析[J]. 現代食品科技,2005,21(3):169-171.

[3]邱敦蓮. 國內外馬鈴薯生產、加工及市場需求現狀[J]. 四川農業科技,2004(3):6-7.

[4]陳華寧. 中國馬鈴薯產業發展現狀及對策[J]. 世界農業,2008(8):13-15.

[5]郭燕枝. 我國馬鈴薯產業發展現狀及未來展望[J]. 中國農業科技導報,2017,19(1):29-36.

[6]萌,羅其友,高明杰,等. 馬鈴薯市場研究進展及展望[J]. 中國馬鈴薯,2017,31(2):113-118.

[7]謝從華. 馬鈴薯產業的現狀與發展[J]. 華中農業大學學報(社會科學版),2012(1):1-4.

[8]張 玲. 馬鈴薯組織培養技術研究[J]. 西南科技大學學報,2004,19(1):88-90.

[9]初 麒,辜 松,楊 意,等. 馬鈴薯組培苗氣力引導式移植手設計與試驗[J]. 農業工程學報,2017,33(12):40-47.

[10]劉小鳳. 馬鈴薯組織培養脫毒和病毒檢測研究[D]. 楊凌:西北農林科技大學,2005.

[11]Espinoza N,Estrada R,Tovar P,et al.馬鈴薯種質的組織培養、快速繁殖、保存和出口[J]. 中國馬鈴薯,1988(2):113-116.

[12]薩如拉. 馬鈴薯品種退化與防治方法[J]. 西藏農業科技,2008,30(3):32-33.

[13]王 勇,胡鈞銘. 馬鈴薯莖尖脫毒與快繁技術應用研究進展[J]. 廣東農業科學,2008(8):12-15.

[14]李清萍. 馬鈴薯組織培養苗的標準化培育[J]. 中國馬鈴薯,2003,17(4):240-241.

[15]柴 巖. KT與NAA對馬鈴薯組培苗生長的影響[J]. 河北農業科學,2000,4(2):7-9.

[16]張曉翔. 馬鈴薯組培脫毒技術[J]. 吉林蔬菜,2006(6):14.

[17]田成津. 馬鈴薯莖尖脫毒及組培快繁技術研究[J]. 農業科技與信息,2012(16):21-23.

[18]金德博. 不同培養基組分對金線蓮組培苗生長及生根的影響[J]. 現代農業科技,2015(24):89-90.

[19]劉 清,包英華,毛怡霏,等. 細葉石斛離體快速繁殖研究[J]. 韶關學院學報,2017(3):77-81.

[20]陳東波,賈 黃. 鐵皮石斛組培苗復壯培養基的研究[J]. 內江師范學院學報,2014,29(6):52-54.

[21]孫同高,林曉萍. 鐵皮石斛種子組織培養研究[J]. 林業與環境科學,2016,32(6):40-43.

[22]陳林叢. 一種蝴蝶蘭培養基:CN101857496B[P]. 2014-04-16.

[23]陳 爾,楊舒婷. 不同培養基組分對帶葉兜蘭離體培養效果的影響[J]. 南方農業學報,2016,47(10):1730-1736.

[24]汪 旭. 碧玉蘭無菌播種快繁技術研究[J]. 文山學院學報,2017,30(3):12-14.

[25]王 飛. 不同日本春石斛蘭品種組培繁殖系數的差異[J]. 西北農林科技大學學報(自然科學版),2008,36(9):118-122.

[26]李榮軒. 一種猴頭菇培養基及其制備方法:CN106278485A[P]. 2017-01-04.

[27]王 芳,黃 堅,嚴成其,等. 花旗馬鈴薯品種莖尖脫毒與快繁技術[J]. 浙江農業科學,2017,58(9):1577-1578.

[28]凌永勝. 馬鈴薯脫毒試管苗組織培養技術概述[J]. 農業科技通訊,2017(8):238-241.

[29]鄢 錚,郭德章. 馬鈴薯試管苗組織培養及微型薯誘導技術的研究[J]. 中國馬鈴薯,2004,18(5):270-271.

[30]王 蒂. 用組培法誘導試管微型薯的研究[J]. 中國馬鈴薯,1991(4):193-198.

[31]王美平,史宣杰. 馬鈴薯莖尖組織培養及快速繁殖技術研究[J]. 河南農業大學學報,2002,36(3):280-283.