《復合材料加工》的教學改革與實踐

◆

(上海應用技術大學材料科學與工程學院;上海電機學院電子信息學院)

隨著科技發展和進步,市場對材料的需求日新月異,因此高校在制定培養計劃時,往往考慮學生畢業后社會的需求和認可。高校在大四第一學期開設較多的專業選修課供學生自由選擇,這就決定了專業選修課的教學班級人數較少,形成了小班化教學。如何適應小班化學生的具體需求,有針對性教學成為擺在教師面前迫在眉睫的事情。針對這種現狀,從《復合材料加工》課程教學內容、教學方法和手段的改革,提高課程教學效果,提高學生的綜合能力和綜合素養。

一、教材的選擇及教學內容的確定

(一)教材的選擇

由于選修課的目的主要是拓寬學生的知識面及掌握科技發展前沿,因此本課程沒有指定專門的學生用書,教師用書則選擇了國防科技出版社出版的譯著《復合材料加工技術》,教學內容則涵蓋了該書上的部分內容及最新與復合材料加工有關的期刊文獻作為參考資料。

(二)教學內容

本課程理論教學內容有:聚合物基復合材料及加工、陶瓷基復合材料及加工、金屬基復合材料及加工、碳/碳復合材料及加工。

聚合物基復合材料及加工重點就長玻纖增強聚合物基復合在加工過程中,玻璃纖維角、刀具前角及切削深度對復合材料表面粗糙度和切削力的影響及影響程度等方面展開了細致的學習。

陶瓷基復合材料及加工講授了陶瓷基復合材料的特點及性能,陶瓷基復合材料的增韌機理,陶瓷基復合材料的電火花加工等內容。

金屬基復合材料及加工的教學內容有:傳統的車削、鉆削、磨削和銑削的加工工藝,以及電火花加工、激光加工、電化學加工和磨料水射流加工等特種加工工藝和方法。

碳碳復合材料及加工則主要對碳碳復合材料的制備及特點,碳碳復合材料加工過程中應注意的問題等方面展開學習和討論。

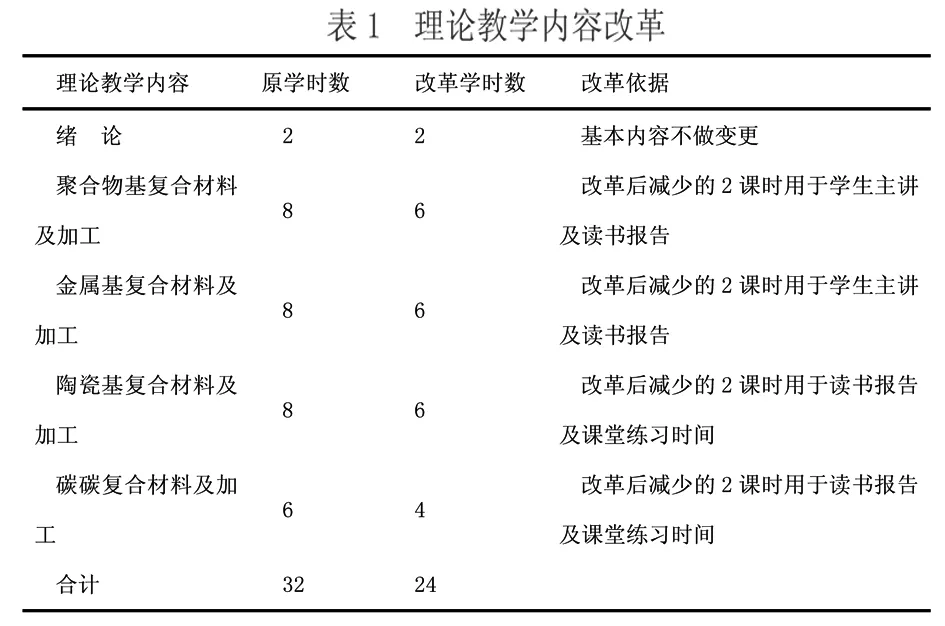

教學內容改革在保持原有理論教學學時不變的情況下,適當增加學生主講及企業教學課時,教學內容改革見表1。

二、教學方法和手段的改革和創新

傳統教學中,以“教師講,學生聽”為主,該種模式容易造成課堂氛圍不活躍、學生無法緊跟教學節奏等,不利于課堂教學和學生對知識的吸收消化,同時也不利于提高學生的學習興趣。為了打破該局面,本課程采用教師講授、學生分組主講、課堂練習、讀書報告等多種形式有機結合的方式完成教學過程。

(一)教師講授

為了讓學生了解最新的復合材料及加工,筆者結合企業最新生產的蜂窩夾層結構復合材料樣品作為教學輔助帶入課堂,先讓學生仔細觀察材料的結構,再讓學生嘗試根據復合材料的外觀回答材料有哪些組成部分,由何種原材料生產而成以及如何實現該復合材料所需的特定性能等。

因小班化教學,所以每個學生均有機會來闡述自己的觀點,結合學生的回答,筆者再將蜂窩結構復合材料有關的思想啟發、原料組成、性能特點等相關理論知識進行教授,并播放企業車間生產蜂窩結構復合材料及加工的有關視頻,使得學生對該種結構的復合材料及加工有了全面而深入的了解和學習,形成深刻的印象,對知識點的理解也比較深入。

視頻放映結束后,對學生提問:如果你是復合材料與工程的畢業生,你認為自己可以在該企業從事哪些方面的工作?該問題無疑引起了學生極大的興趣,大家紛紛自主發言,有的說可以做復合材料的研究開發,有的說可以做復合材料的檢測,有的說可以做產品銷售等。通過此種方式的提問及回答,學生能更加有效地理解自己所學專業今后能從事的工作崗位,同時可針對今后的就業方向有針對性地補充相應的理論和實踐技能。

(二)學生分組主講

課程第一節課,筆者先將學生進行分組,并給每組布置不同的主題,一般在教師講授四五次后由學生主講交流小組的主題成果。在學生主講環節,有的小組通過資料調研形成完整的ppt,由小組成員上臺分享;有的小組查找相應的視頻資料,結合ppt進行分享。學生通過該種形式的教學和學習,可以有效地理解、吸收課堂理論知識,并追蹤最新研究前沿,提升學生查閱整理資料、制作ppt的能力,學生通過上臺主講,學生的口語表達能力及課堂表現等綜合能力得到大幅度的提升。同時因學生自主主講分享,避免了學生玩手機及課堂講話等不良現象的發生。

(三)課堂練習

由于部分章節內容難度比較大,筆者往往在課程結束前十分鐘左右給學生留幾道課堂練習題,讓學生課堂完成并提交。該種方式有利于學生及時將所學的知識加以理解記憶,并能有效地將知識點轉化為答題的能力,明白所學的內容如何在實際解題中應用。在整個教學環節,加入兩三次課堂練習,可以讓學生及時理解當堂課所講授的理論知識。

(四)讀書報告

針對陶瓷基復合材料及加工和金屬基復合材料加工等有關內容,筆者先期準備幾篇最新研究成果,研究主題與授課內容緊密相關,分別在兩次課堂上留出半個小時的時間,前期讓學生開展閱讀,接下來形成讀書報告。這一項教學模式的改革需要學生具備很強的快速閱讀文獻,快速提煉文獻核心思想,并歸納總結幾篇文獻的共性和差異所在的能力。通過幾次訓練,學生對專業知識的理解能力,對文獻的歸納總結能力得到了大幅度的提升。

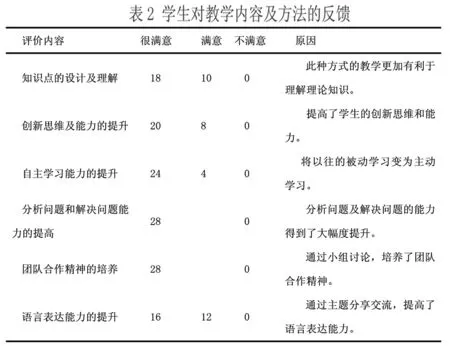

通過學生期末考核及問卷分析學生對課程反饋,分析了教學改革后的效果,結果見表2。

由表2可以看出,全班共28名學生,對教學內容的改革均持滿意的態度,大部分同學表示很滿意,并指出這種教學形式的改革提升了他們各方面的能力。

三、課程建設及教學改革設想

(一)加強校企合作課程建設

學生在校期間的理論學習最終是要為走上工作崗位服務的,因此在理論教學環節加強校企合作課程建設顯得尤為重要。《復合材料加工》課程曾獲校級校企合作課程建設,建設期間,學生的理論學習一部分在學校開展,一部分進企業學習,由企業專家進行講授,主要形式有企業理論教學、學生實際動手操作等,同時結合實際開展企業生產方面的實習實踐。校企合作課程的建設有利于學生切實將理論聯系實際,因此進一步加強《復合材料加工》的校企合作課程建設對學生培養及理論教學都有舉足輕重的作用。

(二)完善教材建設

由于可供本課程選擇的教材有限,因此可以在教學過程中積累前沿性研究方向作為學生的參考資料,筆者在教學改革中采用的讀書報告已經完成了部分任務,今后的教學中,可進一步系統化收集與本課程有關的前沿研究成果,形成有特色的專業教材或教輔資料。在教材的選擇和編排上要注重前沿性、實用性、應用性等特點。

(三)加強實驗教學

任何一種材料從開發到應用需要經歷材料的研究、材料的制備、材料成形及材料加工等幾個過程,復合材料亦如此。復合材料加工實際上是復合材料從開發到應用的最后一個環節,也是非常關鍵的環節。復合材料加工質量的好壞直接影響到復合材料實際應用效果及產品的質量,因此要學好該門課程,適當加入實驗教學環節,在該環節開展復合材料不同成型工藝進行成型,成型后的產品進行切削加工、磨削加工等后續加工操作。經過實驗教學后,學生對影響復合材料加工性能的工藝參數及影響大小會有更加直觀的認識,便于學生更加直觀理解理論教學的各個知識點。

四、結語

隨著復合材料技術的不斷發展,對復合材料的加工提出了更加苛刻的要求,因此需要采用恰當的教學手段,使得學生通過本課程的學習,獲得理論知識的同時,提高實踐能力。本文從教學方法和手段的改革和創新出發,闡述了多種教學手段相結合,切實有效提高課堂教學效果,以提升學生的理論素養和綜合能力為行為準則。