舟山馬岙傳統村落保護同旅游開發協調性研究

翁漲煥 (浙江理工大學藝術與設計學院 310000)

傳統村落這一寶貴的物質遺產及其附屬的時代價值、歷史背景,本應該傳承和發揚光大。然而由于村莊的轉型治理,城市化擴大和農民的脫貧,導致傳統村落呈快速下降趨勢,傳承著中華豐富的農耕、漁獵和燦爛文化的傳統村落誕生于歷史,也隨著時間逐漸消失。

“鄉村振興戰略”(2017)、“美麗鄉村建設”(2018)的提出與新時代發展方向高度契合,為傳統村落保護利用煥發新活力。大力發展旅游服務業是促進傳統村落保護與利用議題及其經濟發展共贏的重點,不少村落在更新建設中以景區形式發展旅游。但傳統村落保護利用同發展旅游業亦步亦趨也不相妥當。一方面,可能使傳統村落過度商品化,千篇一律的改造手法破壞物質文化遺產最初的原真性,使其缺乏獨特的內涵和魅力;另一方面,對建筑群體進行膚淺的表層裝飾等并不利于傳統村落保護與永續在地發展。

一、舟山馬岙傳統村落現狀

浙江舟山馬岙村,村域總面積25平方公里,處舟山本島西北部(如圖1),眾多文物古跡星羅棋布,屬浙江省歷史文化保護區。據文物部門考證馬岙系舟山地區文明濫觴也是中日文化傳播的中繼地,境內出土大量新石器時代至宋元時期的珍貴文物,被譽為“海上文物之鄉”、“千島第一村”。

圖1 舟山和馬岙位置 圖片來源:保護與利用規劃文本

圖2 馬岙山水格局 圖片來源:作者自繪

馬岙于2014年被列為浙江省重點保護傳統村落,以融合馬家浜文化和河姆渡文化的鮮明海島特色文化而著稱。其所在區位環山面海,山岙居中(如圖2),村內民居凸顯的建筑特色可概括為:緊湊集中,低矮穩固;石墻木構,抵御臺風;精雕細琢,智慧祥瑞。不同的建筑式樣所體現出來的特征也是海島人民應對生活生產所體現的生活哲學,又因地理環境而融入海島人民的智慧。

(一)馬岙傳統村落旅游開發現狀

舟山觀光人數穩步增加,處于快速增長階段。2014年國內外游客共3397.96萬人次,同比上年增長10.8%。總體來看發展潛力大。從整體環境來看,馬岙歷史文化、山水風光在舟山本島較為稀有,具有較強的吸引力。馬岙區域內旅游資源種類形式多樣包括歷史建筑和遺址、人文與歷史民俗活動以及旅游產品等。馬岙擁有海洋漁港、文物古跡和傳統文化渾然一體的村落格局,滋生以“耕、讀、漁、鹽、商”為主要載體的海島文化,完整的保留并延續海島民風民俗。村落記錄了當地人民豐富的生活勞作情景,是海島河姆渡文化的誕生地,具有極高的旅游開發價值。現有旅游項目主要有戶外休閑(“青青世界”農家休閑游)、戶外運動(林間勝地)、歷史民俗文化游和節慶旅游等。但因馬岙村域內資源內容重復,旅游形式固定單一缺乏創新,配套基礎設施也未能完全適應旅游開發。雖具濃厚的歷史感,文化遺產卻在歷史中逐漸消失。這直接導致馬岙在鄉村旅游加快發展的熱潮中深陷發展的瓶頸。

(二)馬岙土地利用現狀

土地資源利用類型主要包括有耕地、林地、道路、居住用地、水體等,還保留了原有土地的肌理樣貌。非建設用地中水域面積為0.52公頃,農林用地為7.88公頃。因舟山屬丘林地形又受亞熱帶海洋性季風氣候的影響,因此馬岙村域范圍內河流水系發達,水利設施完善,為農業發展提供了良好的灌溉基礎。周邊野生山地植物主要有松樹、杉木、毛竹三群系。木土栽培植被在境內占有相當面積,主要有:楊梅、桔園、李園、梨園、文旦、桃園等,占比較高的農林用地為當地開發休憩旅游、農家度假提供了先天的優良資源條件。

(三)建筑保護現狀

當地以1980年以后的建筑為主。按建造年代的差異,將民居建筑分為四類:明、清時期多為木結構建筑約占4%,主要指馬岙當地林氏宗祠以及氏民居兩棟建筑為主,現保存完好。民國時期多為石頭建筑約占8%;1950-1980年以后多為磚結構建筑約占8%;由于改革開放帶來的巨大社會福利,百姓生活日益富庶,和中國其他地區相似百姓更偏愛追求建造樓房而取代曾經的木構舊宅,所以新建造房屋建筑整體約占83%,多為1980年后以磚混結構。

村莊南倚青山,北臨大海,很多民居采取“背朝大海”的布置方式。馬岙當地建筑總體展現為緊湊集中的群體布局方式。房屋建造在山岙之中且同周圍其他建筑物相互聯系依偎在一起,總體布局緊湊集中。低矮的單體建筑形式,相比于二三層的樓房,單體的建筑在應對風力時更為穩固。布局上也帶有別具一格的韻味。

(四)馬岙非遺保護與傳承現狀

“跳蚤舞”(入浙江省非遺)、“舟山漁民號子”和“舟山鑼鼓”、“木偶戲”(入浙江省非遺)等都是馬岙最具獨特的文化標志。這些富有代表性的非物質文化遺產納入中小學校本地方課程,在教育知識的同時也讓這些傳統的歷史文化重新展現在世人面前。近年來,不斷被提出的“原真性”、“生態性”的概念使人們向往追求帶有淳樸氣質的物質或者非物質產品。將這些樸素的民間文化遺產加以合理利用和推廣,結合當地老宅民居構成的鄉土文化背景和得天獨厚的漁港環境,利用這些富有海島民俗的“原生態表演”推向市場,也是保護和利用歷史文化資源的強有力的手段。

二、馬岙傳統村落保護利用同發展旅游協調性弊端

傳統村落旅游開發協調性的根本問題引用《園冶》一書的觀點在于“巧于因借,精在體宜”。主要體現出兩者之間是否“體宜”:“體”是保護與利用的思路協調;“宜”,則是一種適宜的狀態。馬岙處于旅游發展相適應又促進的階段,傳統村落的保護為旅游發展提供相應支持,旅游服務業的發展也要協調傳統村落的保護利用。

(一)旅游形式單一雷同,缺乏提升創新

傳統村落產業的培育受阻。馬岙作為舟山農家樂的發源地,近年來卻因經營理念滯后、后續投入不足致發展緩慢,且享受不到鄉村旅游發展時代的紅利。作為全省首個鄉鎮級博物館,目前的功能形式比較單一主要以文物陳列展示、游客進館參觀功能為主。當地漁農家樂旅游層次低下又形式雷同,以餐飲、花果采摘為主要旅游形式,當下8家農家樂中卻只寥寥3家能維持營業,余下則難以繼續。如何促進漁農家樂轉型升級、加快旅游形式創新培育,是亟待解決的問題。

(二)村民主體作用匱乏,缺少社會力量支持

傳統村落建設主體的問題。在旅游發展進程中,引導社會其他力量參與不足,評估過程中BT、PPP模式等缺少各項資金建設模式的投入。村民自主積極性不高,沒有得到充分調動和發揮。傳統村落保護利用靠政府單一的力量十分有限且無法持久。如何使百姓居民成為美麗鄉村的踐行者、維護者和監督者;如何激勵吸引工商及社會民間資本和其他力量來共同參與傳統村落的保護利用,是目前要引起重視的話題。

(三)村落長效建設機制建立未果,缺失永續發展

傳統村落長效治理機制建設困難重重。現今環境衛生和店鋪總體規劃問題得到有效解決,但街區部分仍未完善。治理機制的常效化是整治關鍵所在,然而貫徹落實起來難度頗大;加強黨的領導,引入重大議題“黨員投票制”、完善黨員議事范疇和步驟程序等還需進一步思索和探尋;社會治理層面,試行“網格微民約”等模式,但存在約束力程度較弱、治理效果不佳等問題,促使村規民約“更接地氣”、一定程度提高管理硬約束力,促進傳統村落永續發展仍需思考。

三、馬岙歷史傳統村落保護同旅游發展策略途徑

(一)加強歷史傳統村落保護利用、旅游發展協調和民生改善三者的辯證認識

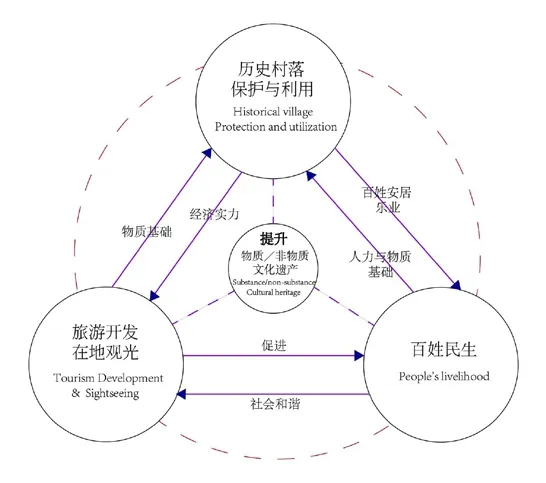

傳統村落的永續在地發展需依靠經濟力量的保障;而旅游發展及游客招徠則要依賴自然風光或風土民俗,即物質與非物質文化來行銷至市場;村落的保護利用和旅游業的有序發展能促進百姓安居樂業,而民生的改善能為傳統村落保護提供穩定而長久的人力與物質基礎。從總體世界觀角度出發呈現穩定的三維度關系而能夠相互促進、互為支撐的有機整體(如圖3),三者的和諧共生可切實維護傳統村落的永續發展。彌留“千年馬岙,海島奇緣”的文化風情的本真性,尊重當地百姓的傳統民居生活,友善對待當地的居住環境、方式以及人口分布,維持傳統海島景觀的資源完整性、穩定性,以實現旅游發展的可持續發展。

圖3 傳統村落保護與利用、旅游開發在地觀光、百姓民生辯證統一 圖片來源:作者自繪

(二)保護利用傳統村落物質文化遺產,煥活新鄉愁

保護傳統村落物質文化遺產是持續開展傳統村落旅游發展的首要歷史文化因素。歷史傳統建筑可以貯憶、回望,同時也可以來記錄和定格。因此歷史建筑的保護也顯得格外重要。王景新(2016)認為:可適當允許傳統建筑的修葺改造,允許室內裝潢選用現代建材,且屋內設備也可現代化。但不能改變和破壞房屋原有結構、墻體和其整體所呈現之傳統風格一切部件和風格元素,建筑外立面肌理風格也要適應傳統村落整體風貌環境。馬岙村落文化館就是典型的將村落破落且無人居住的建筑進行修舊如舊設計之下的成果。化館將黨群服務中心、村落歷史沿革展示、休閑書吧等各功能集于一體,既能為當地居民提供一個休閑茶話的好去處又能給外來游客以清晰的一面了解馬岙的風土人情。

(三)傳承和發揚非物質文化遺產,創造地方文化品牌

馬岙千年文化具有稀缺性、唯一性特點,是河姆渡文化與馬家浜文化的融合,又向良渚文化發展并得到傳承與延續。既擁有濃厚的耕讀文化,又具有一定的海洋文化。形成了以古驛道、唐家老街、三江碼頭等具有自身特色的海洋文化遺存。但是,馬岙的非物質文化保護與傳承面臨著物質依托較少、展示空間匱乏以及精神空間缺失等問題。因此,要實施“利用性保護”,是指以保護為目的、以保護與再創造相結合為手段的非物質文化保護方法。將馬岙的歷史文化以主題公園形式固定下來,形成一種永久性的非物質文化博物館,以馬岙的千年文化為核心,以“耕-讀-漁-鹽-商”為依托。同時,知人善任引薦經濟、社會、歷史、文學、藝術設計類等各學者落實科研創新,完善休閑旅游業、強化村落視覺宣傳;恢復傳統手藝名品的生產供給鏈,營造馬岙傳統文化村落旅游觀光的獨特新品牌。

四、結論

促進傳統村落保護和旅游開發的良性適宜發展是傳統村落旅游的前提和基礎。傳統村落文化遺產的保護利用、旅游開發同傳統村落格局協調性之間的發展矛盾、百姓民生的就業福祉與經濟問題,讓我們了解“傳統村落保護利用議題”是凝聚藝術學、社會學、經濟學、建筑學、文學等多學科共同探討絕非一朝一夕即可達成。馬岙是當下傳統村落保護與民生改善實踐的一個反射甚至是海島傳統村落的縮影。旅游開發對于傳統村落的“發展”是機遇,對于“保護”卻是挑戰,如何協調平衡依然任重而道遠。