清代景德鎮官府窯業生產資金使用來源研究

萬 能,張茂林,冷 菁

(1.景德鎮市高級技工學校,江西 景德鎮 333003;2.景德鎮陶瓷大學 古陶瓷研究中心,江西 景德鎮 333001;3.景德鎮市人民政府,江西 景德鎮 333000)

0 引 言

陶瓷與人們的生活密切相關,反映了每一個時代背后經濟與政治的變遷。明清兩代御窯廠取得的巨大成就,是源于朝廷集中了大量的人力、物力、財力,通過精細的分工,大規模協作,并嚴格把關的結果。清代景德鎮瓷業經濟發展到達了頂峰,本文從清代御窯廠窯業生產資金來源入手,從而豐富對清代窯業制度的認識。

作為一個非營利性機構,景德鎮御窯廠的生產目的是為皇室提供瓷器用具,生產資金獲取的速度與額度直接決定御窯廠的生產活動。鑒于御用的特殊性,其生產資金一方面主要來源于國家財政投入;另一方面來源于生產過程中的特殊收入。御窯廠的生產模式以一年為一個周期,因此形成了政府每年定額投入資金的制度。每年春季開工之前,財政劃撥的瓷務專用銀兩便運至景德鎮,到秋季燒造活動結束后,賬本連同成品一起運至京城,經內務府造辦處清點、對賬、核算,最后奏銷經費。財政投入的方式在各個時期有所不同。

1 順治時期窯業社會背景

清兵于順治二年九月定饒州。在后來短短的二十年里,景德鎮經歷了1646—1661 年閩兵之役(鄭成功抗清之戰)、1648 年金聲桓之役(清軍反攻江西之戰)和順治十六年的土兵之亂。順治八年(1651 年)正月,“江西進額造龍碗”,因“動用人夫,累驛遽遞”[1],可見順治帝為了讓人民休養生息,免去了燒瓷器這種勞民傷財的事情。順治十一年,光緒《江西通志》記載到:“十一年奉旨燒造龍缸,十六年燒造欄板,未成。巡撫張朝磷疏請停止。”[2]三遭兵亂,御窯廠時造時停,同時順治時期的御窯廠資金使用情況,史書未見記載。

2 康熙時期沿用明朝舊制

而“康熙十年燒造祭器等項,俱估價值銷算正項錢糧,并未派征。陶成分限解京,官費不可定。俱于浮梁縣貯庫砂土、上工夫工食余剩銀兩內支用。”[3]康熙十三年,因三藩之亂,景德鎮蒙受戰火,“民居被毀,而窯基盡圯”,以致“大定后,燒造無從”。直到康熙十九年,清政權穩定,御窯廠恢復正常的生產,康熙十九年九月,“奉旨燒造御器。差廣儲司郎中徐廷弼、主事李廷禧、工部虞衡司郎中臧應選、筆貼式車二德于二十年二月內駐廠督造”“康熙十九年十月遵旨,……動用江西藩庫[4]正項錢糧,燒造瓷器,以供內用。所用錢糧,由工部奏銷。”[5]“至二十五年工竣,共燒成磁器十五萬二千件,動用江西錢糧一萬三百余兩” 。[6]

由此可見,康熙年間御窯廠始建,沿用明朝舊制,采取“動支正項錢糧”[7]的方法,由地方財政劃撥資金,經工部奏銷。但此法易引起地方政府同御窯廠的矛盾,可能導致地方消極處理,影響資金發放的速度與額度。

3 雍正時期經費制度變更

至雍正六年,唐英駐廠協理瓷務,經他提議,制度變更為動支淮安關的關稅盈余,并奏銷內務府:“歲用淮安板閘關錢糧八千兩”。[8]這是清代御窯廠生產經費來源的重大變化,此項制度持續到乾隆四年,由于瓷器運輸路線發生了變化,為了節省運輸時間和成本,已升為督陶官的唐英再次奏請改由“九江關盈余”內動支銀兩[9]。至此,由九江關稅盈余支付御窯廠生產經費成為定制,一直執行到御窯廠終結。

4 清朝各時期財政資金對御窯廠的投入

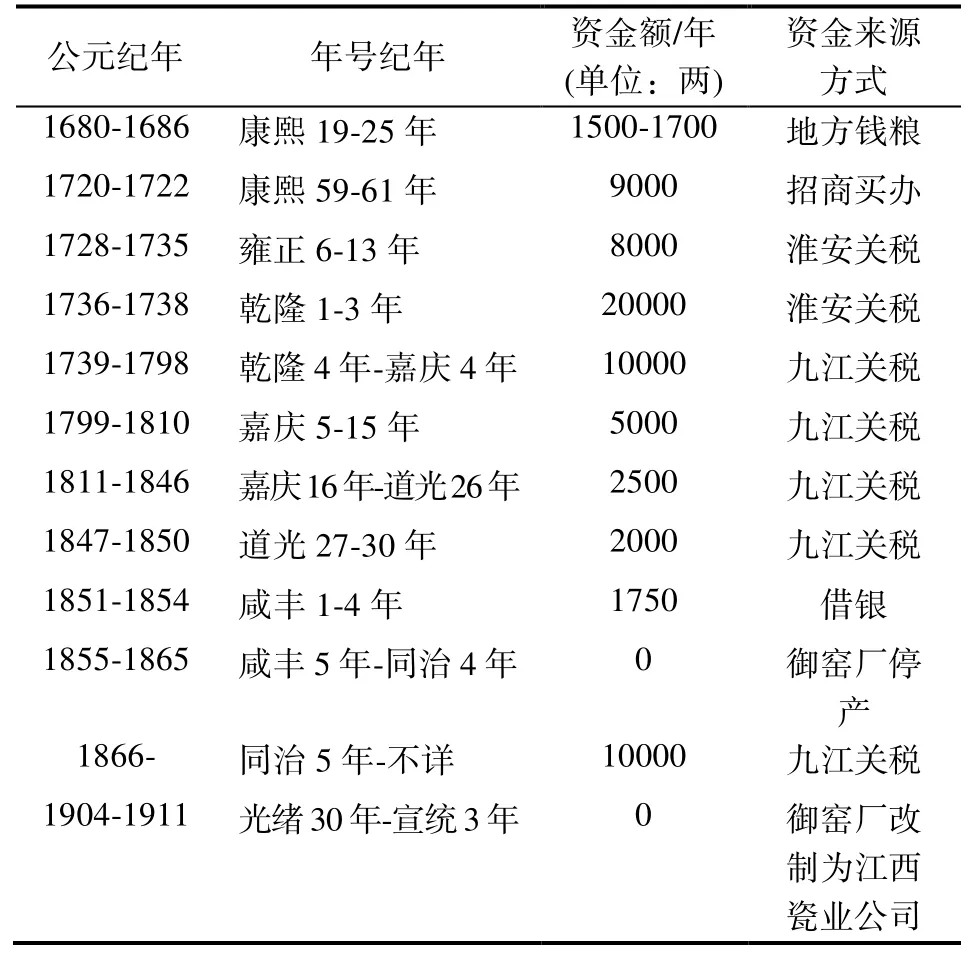

御窯廠生產資金主要依靠國家財政投入,在各個時期資金的投入方式、數額各有不同。具體花銷如表1。

康熙十九至二十五年間,動支地方錢糧總計10300 兩,分攤至每年,若以7 年計接近1500 兩,若以6 年計1700 兩有余[10]。康熙五十九至六十一年每年經費9000 兩,這3 年里燒瓷事務官府概不參與,可能實施的是招商買辦的手法[11]。雍正六至十三年實施從淮安關稅盈余中動支經費的方式,每年為8000 兩[12]。乾隆一至三年獲得瓷款的最大數額——每年2 萬兩[13]。乾隆四年唐英奏請改由九江關動支銀兩,從乾隆四年至嘉慶四年資金為每歲1 萬兩[14]。嘉慶五至十五年降為每歲5000 兩[15]。嘉慶十六年始再減半為2500 兩[16]。至道光二十七年,又降至2000 兩[17]。說明從二十八年開始,由于清政府的財政此時已經捉襟見肘,無力再在御用瓷器燒造上投入過多的經費,所以每年的燒造費用不得超過 2000 兩,而且此時有許多難以燒造的琢器也已停止燒造。咸豐一至四年九江關無稅收,督陶官義泰、恩齡借銀7000 兩,均攤每年約1750兩[18]。咸豐五年,因戰火御窯廠第一次關閉。同治五年李鴻章籌銀13 萬兩建廠,并以每年1 萬兩作為瓷務費[19]。每年1 萬兩的定制沒有確切文獻記載持續多久,至光緒二十九年以前這部分經費不詳,但從這一時期燒成瓷器件數來看,瓷務費應該不低。至光緒二十九年,光緒下令停燒部分瓷器[20],光緒三十年徹底停辦御窯廠[21]。此后御窯廠于光緒三十三年改制為江西瓷業公司[22],光緒末年及宣統年間的御用瓷器全部從江西瓷業公司購買,御窯廠的時代已經徹底終結。

表1 清代御窯廠生產資金來源情況列表Tab.1 Financial sources of the imperial ceramic factory in Qing dynasty

5 生產過程中的特殊收入

特殊收入的主要來源有以下三種渠道:(1)次色瓷變價收入。御窯廠燒造瓷器,必有次色即落選瓷器,無法“上供御用”。起初對次色瓷的處理是任意丟棄于廠內[23],雍正七年依據唐英的提議,開始按年對次色瓷估價,運送京城交予內務府,供其變價出售或者賞賜[24]。13 年后,大概因為宮中次色瓷積壓過多,次色瓷運至京城亦徒增運費,造辦處傳旨命“不必來京,即在本地變價”[25]。由此唐英于當年即乾隆七年開始實施“就地變價”的制度[26],并一直持續到清末。從“就地變價”的制度開始,次色瓷經由御窯廠進行銷售,而御窯廠從中獲得多少收入,以乾隆時期的數據作詳細計算:首先應明確次色瓷的燒造數量。按照唐英所言“上色十中難得四五”[27],“計次色腳貨及破損等數幾與全美之件數相等”[28],加之清代規定燒造御器破損率不能超過20%[29],可推算次色瓷占總數的30%-50%。其次考量次色瓷的燒制費用。按照梁淼泰對道光年間數據的統計,燒制瓷器的費用為瓷務總費用的55%[30]。唐英估價次色費用不下“二三千兩”[31],按照當年1 萬兩瓷務總費,取2500 兩作為二三千兩的均值,取40%作為次色率30%–50%的均值,可得出燒瓷費用率=(2500/40%)/10000=62.5%。參照梁淼泰數據兩者略有差距,但道光時總經費數值很小,僅2 千兩,雜物費分攤就占有較大的比率,因此本人認為乾隆時燒瓷費用率應以62.5%較為合理。由此率可得出次色瓷燒制費用=10000 兩*62.5%*(30%–50%)=1875 兩–3125 兩。第三,計算御窯廠可得收入。依照“減三成變繳之例”[32],即御窯廠需上繳朝廷次色瓷燒制費用的70%,則每年應上繳次色變價銀=(1875 兩–3125 兩)×70%=1312 兩–2187 兩,而留于御窯廠的為(1875 兩–3125 兩)×30%=562 兩—937 兩。但實際御窯廠所獲得的收入是否有這么多呢?考量次色瓷的售價,伊齡阿言需進行共同估價[33],所定價格若高于燒造工本費的70%,則御窯廠除去上繳錢數之后尚有結余。考量次色瓷的銷售量,督陶官則常常上奏抱怨次色瓷銷售不易,很難按年銷售,變價銀亦不能“年清年款”[34]。應該看出,朝廷按定制扣除的上繳費用是基本不變的,但次色瓷的銷售情況卻不穩定。在開放次色變價的初期,次色價格即使定得很高也會有很大銷路,但到了末期,民窯已能仿制,而御窯所用成本又高,次色的價格和銷路便很難保證了。總的來說,次色變價銀是獲取金額與速度上都不穩定的收入。(2)賠償罰款收入。御窯廠燒造實行賠補制,如唐英于乾隆二年[35]、十三年[36]、十四年[37]所造瓷器不準奏銷或“奉令賠補”,同治11 年,督陶官景福承辦大婚瓷器,也因“燒造未能合法,以致粗糙,不堪應用”,而罰“照數賠補”[38]。這些賠款參照唐英于乾隆1-2年的罰款2 千余兩來看,數額是很大的,但這筆收入實現的方式是不準奏效當年的燒造經費,盡管賠款僅針對督陶官個人而非御窯廠,可鑒于督陶官對御窯廠擁有絕對的經濟支配權,這筆大額的罰款可能已轉嫁由御窯廠承受。因此賠償費用看似是一筆收入,其實卻是御窯廠的一項負擔。(3)額外經費收入。御窯廠除燒制每年固定的“大運瓷器”,適逢祭祀慶典還會燒制“貢瓷”,皇帝若有特別喜好也會臨時“傳辦”燒制。后兩類瓷器燒造比較特殊,工藝復雜、成品率低,導致成本很高,非御器廠年定額經費所能支付,故須額外奏請皇上,若皇上不批準,實在“未敢多造”[39]。乾隆二十八至三十一年督陶官海福“任內自辦貢瓷并傳辦活計,俱系另行發銀造辦,并未開銷錢糧,計陸續發過銀四千余兩是實”[40]。這些額外的經費收入并沒有定制,而是實報實銷,特殊瓷器的燒造量是由皇上的喜好與鑒賞水平決定的,因此惟有雍乾二朝產生部分的額外經費,其他時期因為燒制量較小,可由年定額經費奏銷。

通過對四種收入的分析,可知除賠償罰款是一項負收入之外,財政投入、次色變價、額外奏請都是生產資金獲取的來源渠道,但是這三項收入中,惟有國家每年定額的財政投入能夠提供給御窯廠及時、穩定、充盈的資金收入,從而為御窯廠每年的生產活動提供根本的保障。

6 結 語

在陶瓷發展的歷史長河中,每個時期的興衰無不與當時的政治、經濟、文化背景息息相關。明清時期封建專制度達到頂峰,為了加強皇權、實行君主集權制,產生了御窯廠,這期間為了追求精美的器物,集全國能工巧匠,不惜成本,萬里挑一,設立各種規章制度,保證御窯廠的有序進行。而清代御窯廠從巔峰走向沒落,最終原因是因為它只是封建皇權的附屬產物,伴隨著封建王朝的滅亡而衰亡了。