濟南市歷史文化街區景觀風貌的保護與營造研究

——以濟南市百花洲為例

程 韻

(同濟大學建筑設計研究院(集團)有限公司,上海 200092)

1 濟南市歷史文化街區景觀風貌保護與營造背景

1.1 濟南市兼收并蓄的園林特色

山東省是中國傳統文化“儒家文化”的發源地,濟南市是山東半島環渤海地區南翼的中心城市,以其渾厚的歷史文化沉淀、沉穩大氣的園林景觀風貌,處處彰顯著其獨特的地域個性和文化內涵。傳承濟南市獨特的地域個性和文化內涵,將會給濟南市民帶來強烈的地域歸屬感和文化認同感,而且可以有效地體現地域景觀風貌的特色。

1.2 濟南市特有的泉水文化

自古以來,濟南市的風貌美景就為文人雅士吟詠不絕,元代地理學家于欽就是其中之一,他在《齊乘》中就發出了這樣的贊美:“濟南山水甲齊魯,泉甲天下。蓋他郡為泉一二數,此獨以百計[1]。”濟南市老城區明府城有100多處泉水,大多隱藏在居民院內,形成了“家家泉水,戶戶垂楊”的泉城風貌。濟南市不僅歷史名泉多、大泉多。其泉眼在盛泉期幾乎遍地可見、隨水可及,可謂“街街有水,家家有泉”。近年來,在當地政府的大力保護下,許多歷史名泉又重新煥發了生機,重現了當時的盛況。

1.3 淡雅與氣勢相融的建筑風格

任何傳統園林建筑都離不開所處的地理環境和文化氛圍,濟南市亦是如此。濟南市位于山東省中西部,有泰山和黃河作為依托,因此濟南市傳統園林不僅秉持北方建筑氣勢恢弘的張力,而且具備江南園林“淡雅相尚”的風韻。

明府城片區內主要為明清時代的古建筑或新建復古建筑,范圍涵蓋了大明湖、百花洲、珍珠泉、王府池子等自然名勝。百花洲片區作為濟南市歷史文化名城保護的核心內容,是泉城特色標志區重要部分,處在“明府城”與“大明湖風景名勝區”的過渡地段,基地歷史建筑保存著尊貴的歷史資源,是市民不可磨滅的獨家記憶。恢復歷史建筑、生活,讓文化遺存和精神價值得以傳承。

2 歷史文化街區景觀風貌的營造策略

2.1 延續傳統歷史風貌

由于歲月的洗滌,歷史街區難免烙上了蒼涼的痕跡。為了讓街區在進步和發展的同時還可以將與生俱來的文化底蘊保留下來,就需要人們對街區做到無痕的修繕,盡可能保存歷史的一磚、一瓦、一間,尊重歷史原貌,修舊如舊,使帶有歷史痕跡的優秀街區風貌得以延續。

2.2 體現當地人文特色

歷史街區有別于城市中的其他街區,其濃縮了歲月的沉淀。歷史街區體現了地區的發展進程,人類的活動是歷史的主體。因此,在改造歷史街區時,要保留與收集此區域的文人墨士、影響社會發展的事件,以體現地域歷史文化和民俗底蘊。

同時,要以人為本在保留歷史文化的同時,從創造適應市民現代生活的街巷元素的角度出發,創造人性化的活動空間。根據人的生活需求、人的行動規律、人的活動尺度以及人對生活環境的需求,打造適宜現代人居住、體現市民精神層面需求的街區空間。

2.3 景觀要素的梳理與整合

齊康主編的《城市建筑》中有關整合概念的表述是“對建筑環境的一種改造、更新和創新,即以創造人們優良生態環境、人居環境為出發點的調整,一種創新的設計和建造。”[2]景觀要素整合的目的是改善和提高人們生活質量,整合是一種行為,是對物質和精神建設的影響的調整,是一種新舊更替的過程。通過座椅、標示牌、垃圾箱、景墻等特色小品做出具體引導與設計,通過整合與梳理,還原景觀風貌的風貌、神韻,再現歷史人文特色。

3 歷史名泉文化街區濟南市百花洲景觀風貌的保護與營造策略

3.1 改造思路

濟南市位于環渤海地區南翼的中心城市明府城。百花洲片區位于明湖路南側,緊臨大明湖景點。為進一步提升百花洲片區的景觀效果以及加強對濟南市歷史文化街區的保護,筆者對百花洲片區的景觀要素進行梳理與設計,達到保護及弘揚濟南市歷史文化遺存的目的。在保持現狀水面輪廓形狀的前提下,針對水生植物進行整理,提升岸際景觀效果,原則上不對片區內的歷史建筑物進行新建、改建。

本案片區位于古城濟南市的核心區域,因此將本案定義為“憶濟南”。將“體味&尊重原有建筑風味,打造成為體現濟南傳統文化的標志性景觀”定義為愿景,著重于在尊重場地現狀的基礎上,賦予泉水品格,勾勒歷史人文,突出城市特質。挖掘老濟南人的傳統記憶元素,融合場地文化,將百花洲片區打造為展現濟南市文化與記憶的標志性場所。

3.2 總體布局

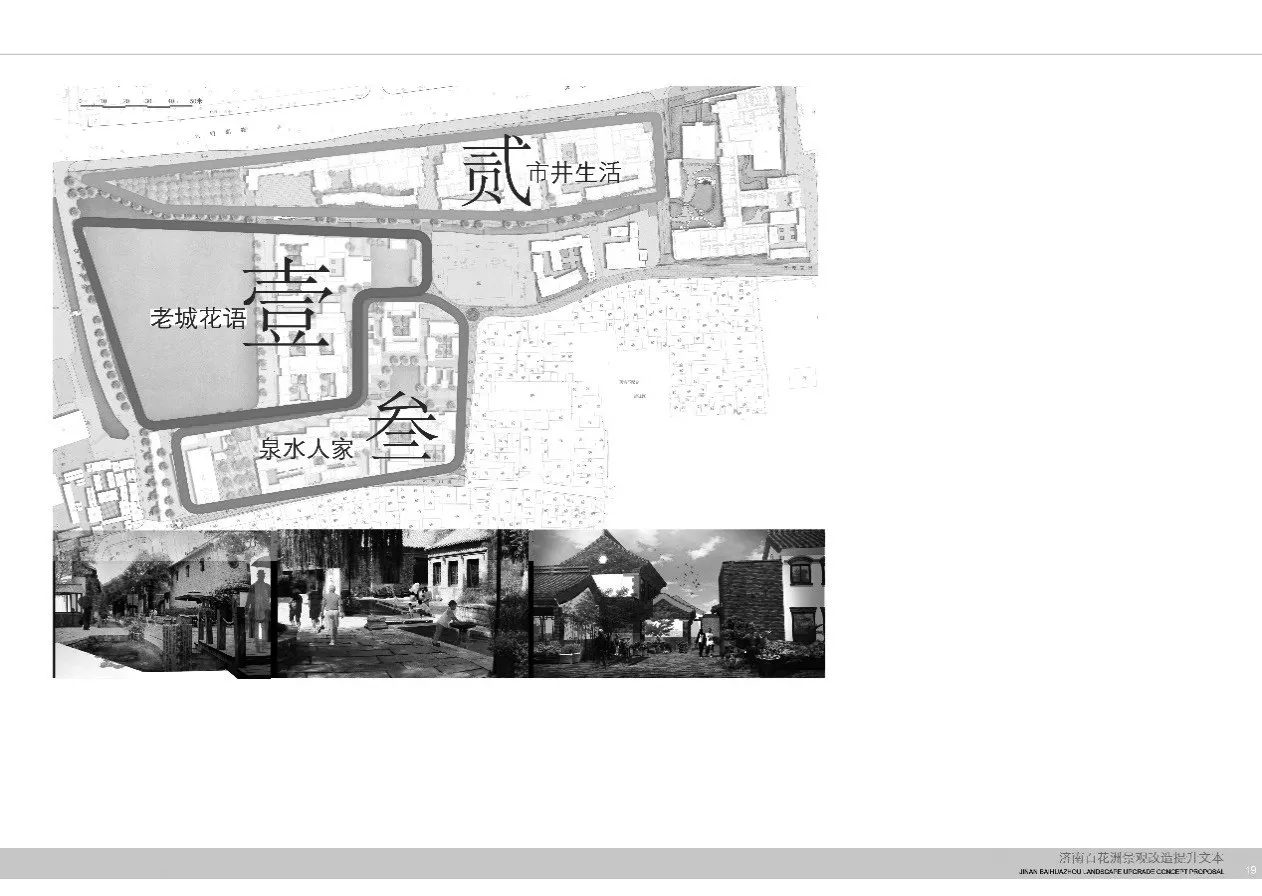

設計將片區分為3個區域(見圖1):老城花語區——挖掘濟南市舊時的記憶,打造百花洲核心人文典故的生活情境;市井生活區——創造出的是人與街區空間的密切聯系,在老城街區享受便捷的互動與交流;泉水人家區——映襯“泉”的主旋律,讓人們欣賞泉水、接觸泉水、感受泉水,恢復濟南古城泉水人居和諧相生的歷史理念。

圖1 濟南市百花洲景觀風貌總體布局

3.3 改造措施

在時代的變遷下,濟南市城市規模、百花洲街道尺度、建筑體量都發生了變化。本案通過5個重點要素著重打造片區景觀,既“文、空、俱、植、線”,由此來達到整合歷史變遷的街道風貌、賦予老城融古匯今的精神新貌的目標。

“文”既保護與發揚濟南市當地特有的地域文化,通過人文藝術景墻及雕塑的設計喚醒市民對濟南市歷史的記憶;提取泉元素,在設計中抽象表達;將泉城處處泉眼的風光描繪在基地中,彰顯基地內獨有的城市精神特質。

“空”代表空間元素的利用與轉換,將某些被世人遺忘或忽略的空間重新映入眼簾;沿襲老城歷史文脈的同時承接城市發展,建設聯動泉城的中心紐帶,推開濟南市對世界的展窗。

“俱”為交通流線的優化與城市家具的提升設計,打造更便捷的生活體驗空間,完善公共服務設施。通過景觀設計有效縫合新舊空間,通過合理的區域劃分解讀歷史,為文化街道注入新生活力。

“植”寓意植物造景的重新梳理,突出“層次化、色彩化、多樣化”、充分尊重原有綠化肌理的前提下,營造冬日有景、夏日庇蔭的怡人景致,實現街區綠化單體的簡潔性和群體的豐富性,營造百花洲特色街區景觀。

“線”既穿行流線的二次規劃。面對迥然不同的老城與市民新型的生活態度,筆者將對百花洲做整體考量,將交通功能更多地轉向公共活動游憩場地,增強人們的步行體驗。

通過以上策略使人們對濟南市歷史街區的價值有更深入的認識,提升人民保護歷史街區的主動性與積極性。并對百花洲街區產生積極互動,使得城市的歷史文化得以傳承和發展。

3.4 細節風貌設計

首先,場地活動空間較為狹小,有較大面積的水域空間及建筑空間。因此,游人活動空間多集中在水域附近,而一些街道交匯處的開敞空間也是人員活動的集中地點。所以,將片區內水域分為三大類型:大水面、小水面及戲水面。大水面以豐富的水生植物以及增加涌泉、霧噴等使游人融入其中;小水面水邊利用少量空間種植盆栽點綴,水面多種植水生植物來增加生機;戲水面使用汀步、水臺等,達到“親泉、戲泉”的目的;特色水景“流杯池子”考慮再現曲水流觴的場景,在適當水域內體現清泉石上流的場景以及適當增加水域內民眾互動的活動空間,期望實現人與泉密切聯系,讓人們欣賞泉水、接觸泉水、感受泉水。

其次,合理設計街道空間,給游人暢達的街道體驗,同時考慮空間多樣性和活動豐富度;完善公共服務設施,打造整體都市風貌;城市家具形成統一的設計語言,植入老濟南元素,室外家具、外擺等景觀設計融入老濟南風格。例如,在場地主入口處放置印有場地Logo的泰山石及明府城記憶地雕,以及在必要節點設計帶有濟南市特色的醒目地雕標識。元代畫家趙孟頫用“鵲華秋色”來描繪濟南市北郊鵲山和華山一帶的風景。本案特此設計將鵲華秋色、書香記憶、故里尋溪、雨荷春云和輕漣鏡涵等帶有濟南市歷史縮影的文化元素融入藝術景墻中,續寫濟南老城記憶。

最后,通過植物品種的組合搭配,為人們帶來不一樣的空間氛圍;選用反映濟南市當地文化的特色植物,烘托老城街區的景觀氛圍;“小空間”尺度方面,采用植物造景方式,增加濟南市當地“老石材”元素:在青磚墻面,多采取爬藤、格柵等形式來豐富原本單調、樸素的建筑立面;水生植物方面,采用黃菖蒲、睡蓮、梭魚草、香蒲、千屈菜、再力花、水生美人蕉和藻類植物等,適應濟南市氣候特點的同時,營造出良好的生態群落,同時對水質起到凈化作用。將植物景觀融入街道,形成景致怡人的都市綠色廊帶。

4 結語

街道是城市的血脈,一座偉大的城市需要一系列的街道來塑造。濟南市百花洲文化街景觀風貌的保護與營造涉及城市建設的各個層級,圍繞百花洲周邊街巷、院落形態進行更新改造,使百花洲景觀風貌得以續寫濟南老城記憶,助力濟南市在眾多城市中脫穎而出,這對于整個濟南市地域特色的重塑具有積極的意義。

歷史文化街區是我國社會文明長期發展的產物,從歷史文化街區可以體會到不同區域文明的特色。由于歷史與現實的原因,現存的傳統街區已是城市發展與存在不可多得的寶貴資源。喚醒城市的傳統記憶,并給人留下深刻印象,成為美好回憶,將是大家共同的理想與追求目標。