創新實驗設計 促進深度學習

——以“光的偏振”為例

周志揚

(浙江省諸暨市第二高級中學,浙江 紹興 311800)

“深度學習”是指在教師的引導下,學生圍繞著具有挑戰性的學習主題,全身心積極參與課堂、體驗成功、獲得發展的有意義的學習過程.筆者試圖在 “光的偏振”一課中通過實驗的創設來引導學生進行“深度學習”,起到拋磚引玉的作用.

1 優化“模擬實驗”,促進舊經驗向新知識深度轉化

教材通過繩波穿過垂直和平行 “狹縫”的兩幅模擬圖片,給教師提供了一個進行偏振現象教學的形象的思路.但是教師在教學過程中,往往沒有調查學生是否具有繩波穿過“狹縫”的正確經驗,機械地照搬課本圖片進行教學,絕大部分學生根據日常經驗能夠領悟繩波能夠穿過與振動方向平行“狹縫”的情景.但是部分學生對振動方向與“狹縫”垂直時繩波不能穿過“狹縫”這種說法還是心存疑慮的,認為有可能穿過“狹縫”,只不過振幅減小了而已.

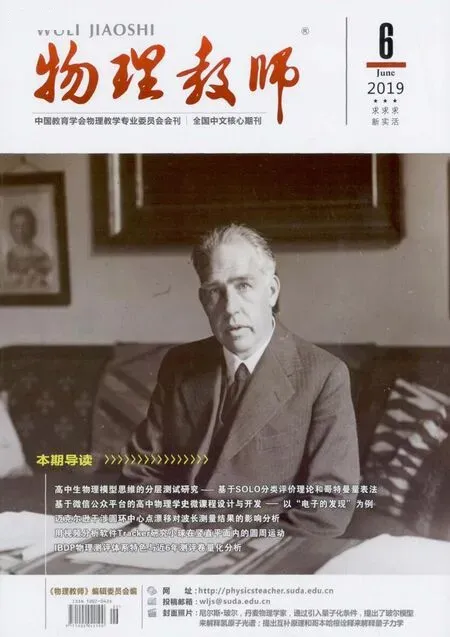

為了解決該問題,筆者設計了一個繩波演示實驗來引導學生探究橫波的特點.實驗器材如圖1所示:學生電源、電磁打點計時器、水晶彈力線一根(直徑為1 mm,太粗或太細振幅不明顯),水晶彈力線的彈性較好,振幅比較明顯,實驗時形成的繩波最寬處達4 cm左右,并且選取淡顏色,以黑板為背景,能夠使最后排的學生也能觀察到比較明顯的實驗現象.自制“狹縫”一件(可以挑選兩個茶葉罐的蓋子,兩個蓋子背對疊放,在兩蓋子間邊緣夾一條厚度為3 mm左右長條紙板,并用膠布把蓋子邊緣固定住,制作成“狹縫”一件),水晶彈力線一端拴住打點計時器的振針,讓學生拉直彈力線另一端后打開電源,由于振片的振動在彈力線上會形成一列繩波,讓“狹縫”分別沿平行和垂直方向套住繩子來進行探究.

師:如果一個同學拿著“狹縫”,讓其分別沿平行繩波振動方向和垂直振動方向套住繩子,各會觀察到什么現象?

圖1

學生討論總結后回答.

生:平行時繩波應該能通過“狹縫”,但在垂直時不確定,或許能通過只不過振幅減弱,也有可能完全通不過.

該處教師不做直接回答,通過學生的討論總結,讓學生陳述自己的思維和想法,使學習過程中的問題外顯,有利于對學生原來的知識結構進行打破和重構.

教師讓3位學生上臺操作演示實驗,其余學生觀察實驗現象,發現平行時繩波能穿過“狹縫”,如圖2,而當“狹縫”轉動到與繩波垂直時會發現繩波被“狹縫”完全阻擋,一點也通不過,如圖3所示.

圖2

圖3

師:大家通過剛才實驗發現“狹縫”和繩波平行時繩波傳播不受影響,垂直時繩波完全被阻擋,但是剛才在“狹縫”從平行轉動到垂直的中間過程大家發現什么現象(可以再次演示一遍),為什么?

學生討論后回答.

生:觀察到狹縫后面繩波振幅從大到小直至消失,應該是垂直分量被阻擋了,而平行分量能夠通過.

師:這位同學回答得很正確,剛才的實驗體現了橫波傳播的特點,我們可以利用類似的實驗來判斷光是橫波還是縱波.

個體經驗與人類知識在深度學習當中不是無關痛癢的,而是相輔相成的,學生來到課堂,也不是一片空白,而是帶著已有的各種各樣的經驗來的,需要教師加以喚醒和改造,使之能夠自覺參與到學習當中.由于機械振動和機械波本身是一種比較復雜的運動,而且學生在日常生活中較少接觸類似于繩波穿過“狹縫”這樣的事例,部分學生對繩波穿過“狹縫”后的經驗是片面和錯誤的,而教師在教學當中引入“繩波實驗”,讓片面的經驗變得全面,錯誤的經驗變得正確.教學活動中通過對經驗和知識進行聯系、整合,學生學習的偏振概念就不再是碎片化的知識,也不再是簡單的知識組合,而是有血有肉的結構化的知識.經驗變成了學習過程中有意義的內容,成為了溝通學生學習和人類認知的橋梁,在這一過程中同時也發展了學生的理解、關聯和科學思維能力.

2 加工“演示實驗”,把握知識的本質與變式

在教學活動中教師在做“演示實驗”時,往往通過大角度(比如轉動180°)的快速轉動讓學生來觀察屏幕上透射光的變化,學生也能辨別出變暗或變亮.但是當檢偏器緩慢轉動時,再次讓學生來觀察光的偏振現象,學生會產生如下困惑:在轉動偏振片時是不是有部分角度區間透射光強度沒有變化,到底是變亮還是變暗了?

如果想讓學生在學習當中把握偏振現象的本質,就需要去除非本質因素的干擾.但是從周圍環境的角度看教室內原本就有很多日光燈、窗戶等外部光源,對屏幕上的透射光產生了干擾.其次從透射光本身的角度看,如果檢偏器轉動比較小的角度,透射光的強度變化本身就不明顯,從而使學生難以比較.最后從觀察者的角度看,學生對透射光強度的對比是通過當前透射光強度與記憶中的強度對比,而人眼看到的影像消失后,一般只能夠繼續保留影像0.1-0.4s,學術上稱之為“視覺暫留”,隨著時間的推移先前記憶中的影像會變得越來越模糊,因此在轉動比較慢時就產生了對比上的困難.

首先教師拿出一組偏振裝置進行動態演示,將光線通過偏振片透射到黑板上后從夾角為0°開始快速轉動檢偏器讓學生觀察.

師:在轉動檢偏器時同學們發現了什么現象?

生:發現隨著夾角變化黑板上的亮度由亮變暗再變亮.

師:什么時候最亮,什么時候最暗,遵循什么規律呢?

學生再一次觀察后討論回答.

生:應該是兩偏振片夾角為0°的時候最亮,90°的時候最暗,從0°到90°逐漸變暗.

師:剛才我把檢偏器快速轉動,如果我緩慢轉動檢偏器,大家再次仔細觀察會發現什么現象?

生:在慢速轉動過程中,很難判斷光強是否連續變化,感覺部分區域光強幾乎不變.

師:我這里有4組偏振實驗器材,手電、偏振片、電池等都是相同型號的,大家能否根據所給的材料設計出一個更好的實驗?

學生討論后回答.

生:可以設計互成一定角度的4組實驗,投影到黑板上,對亮度進行同屏對比.

該處通過減慢偏振片的轉動,來引發學生的疑問,因為問題是思維的引擎,通過問題為導向的教學來激發和培養學生的批判性思維,從而提升學生的思維水平,加強知識和學生的聯系.

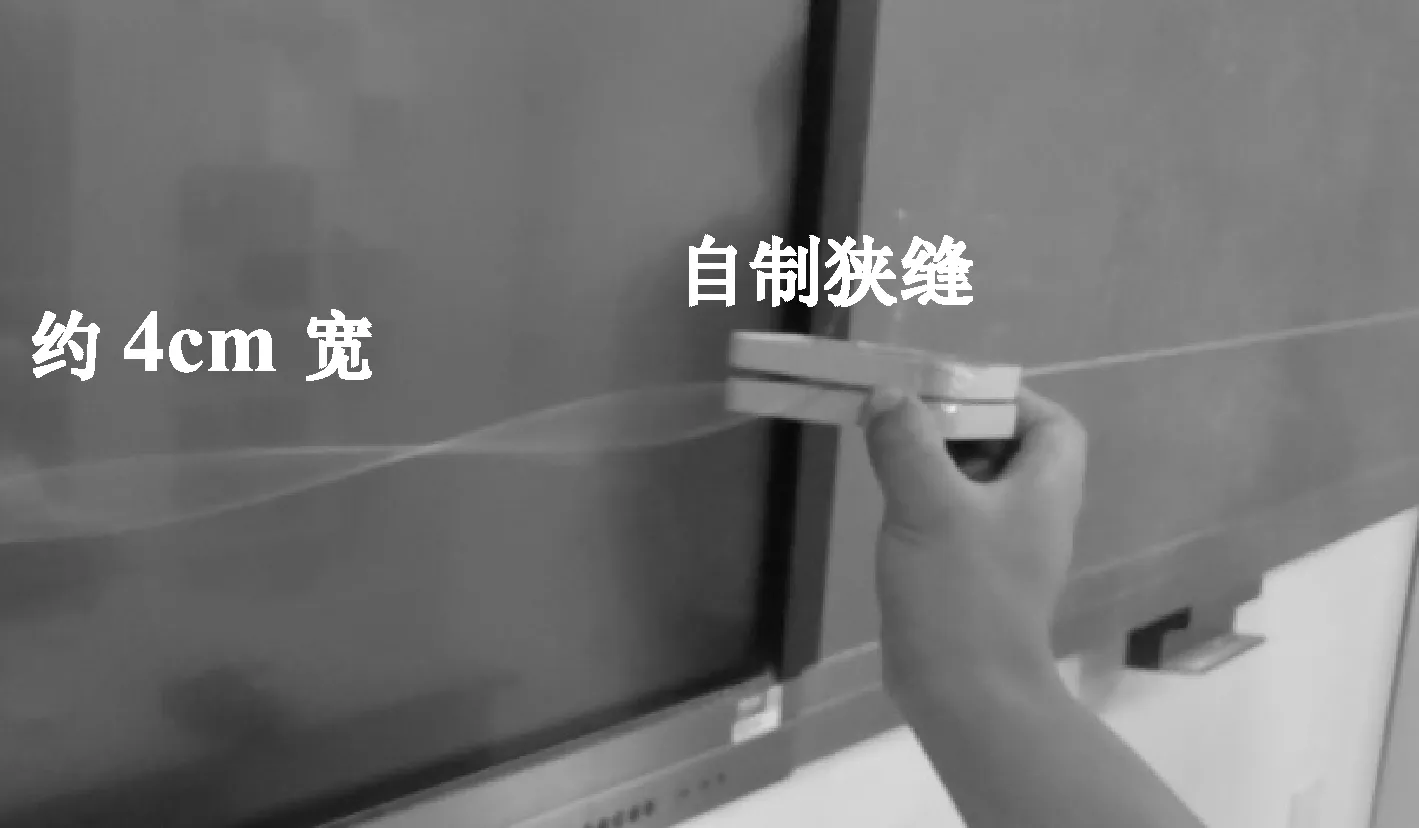

教師把4支手電放在架子上,打開相同光源投射到黑板上讓學生比較4支手電在黑板上投影的亮度,學生不難看出亮度基本相同,如圖4,然后將4組偏振器材分別按照0°、30°、60°、90°順序排布,如圖5所示.

圖4

圖5

師:根據剛才實驗現象,結合之前的繩波實驗能夠得出什么結論?

生:光也與繩波類似,能夠產生偏振現象,偏振片能夠使振動方向平行與偏振片透振方向的光線通過.

“深度學習”需要學生把握事物的本質和聯系,能夠實現舉一反三.通過對“演示實驗”的深加工,在動態演示實驗的基礎上,引導學生設計不同角度偏振光強度的靜態對比實驗.通過“動”、“靜”結合使光的偏振過程演繹得更加生動,類比第一個繩波通過“狹縫”的實驗,讓學生自然而然地融入到教學情景中,從而引導學生去思考繩波和光波本質聯系,去探究和歸納它們之間的共同規律.學生只有把握了偏振現象的本質,才能順利實現知識的遷移和多方面應用.這樣的知識才是真正屬于學生自己的結構化的知識.把握知識本質的過程,同時也是提升學生科學思維,真正學會學習的過程.

3 深挖“學生活動”,理順學習機制

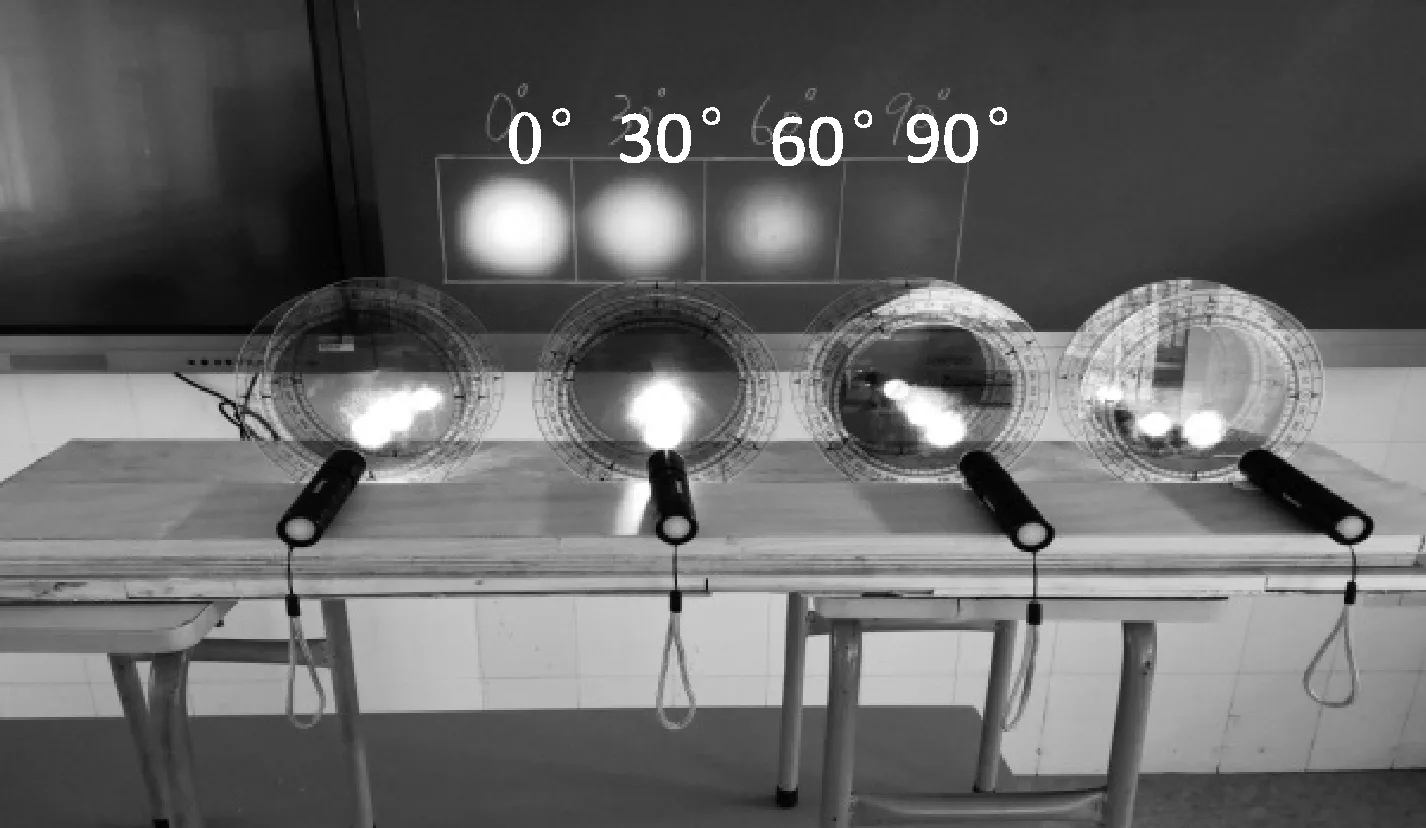

筆者從網上購買了1張32寸的3D電視偏振膜,剪成了7對直徑為10 cm左右的圓,做成7對沒有角度標識的偏振片,準備7只相同小手電,7個長方形紙盒(泡沫條也行),7只照度計,并向學生介紹照度計的原理.(可以比較精確對比光照的強弱,如圖6所示)

圖6

師:剛才我們4組偏振片相互隔了30°依次擺放,大家都能發現透射光的強度變化的規律,但我們如何證明在更小的夾角之間也符合這個規律?

生:偏振片轉動比較小的角度(例如10°)來觀察透射光強度的變化.

教師從0°開始轉動一個比較小的角度讓學生觀察透射光強度的變化.

師:我把偏振片轉動了比較小角度,大家觀察到什么現象.

生:發現光強變化不明顯.

師:根據老師給的器材,如何設計實驗來定量測定偏振現象中偏振片夾角與透射光強度的定量關系.

生:可以在紙盒上開兩條平行狹縫,把兩片偏振片插到紙盒的狹縫上,豎直立起來然后一片不動,轉動另外一片偏振片,記錄偏振片夾角和透射光強度的數據,從而來研究它們的關系.

生:老師你給我們的偏振片沒有標上角度,實驗中沒辦法記錄夾角.

師:你們的偏振片沒有角度標識,因為是我通過偏振膜剪出來的,結合剛才所學的知識和所給的材料,你們有沒有辦法自己標上角度?

學生討論并交流后回答.

生:老師你的偏振片上有角度標識,結合您的偏振片,只要找到不透光的位置,就標上90°,然后依次對比標上其它角度(如圖7).

圖7

生:有同學在旁邊走動時也會影響照度計的讀數,什么原因,怎么辦?

學生討論后回答.

生:這個照度計上的光有周圍光線的影響,同學走動時對周圍光線產生了影響,并不全是小燈泡通過偏振片照射過來的.

生:要求大家做實驗的時候不要走動,那么周圍的光線變化就不會明顯了,同時處理數據的時候應該把沒有開小燈泡時的照度計上的原始讀數減掉,這樣就去掉周圍光線對實驗的影響了.

師:有同學在做實驗時提出手持照度計探頭時手的位置稍微變化一下,照度計的讀數就會比較明顯的變化,如何處理?

學生討論并交流后回答.

生:可以拿架子把照度計探頭固定在和燈泡、偏振片處于相同高度的位置,就不會因為探頭位置變化影響讀數了,如圖8所示.

圖8

師:兩片偏振片的距離是否會對偏振的效果產生影響,如何來探究這個問題?

生:不同小組采用不同距離, 1組采用30 cm距離,2組采用25 cm距離……,但是距離為0 cm怎么辦?

學生討論、交流后回答.

生:可以兩片偏振片緊貼的方法.

師:回憶平常實驗數據處理方法,可以采用哪些方法來處理我們獲得的數據?

生:表格法、圖像法、公式法.

師:那么我們分別用這幾種方法來處理數據,看看各有什么優缺點.

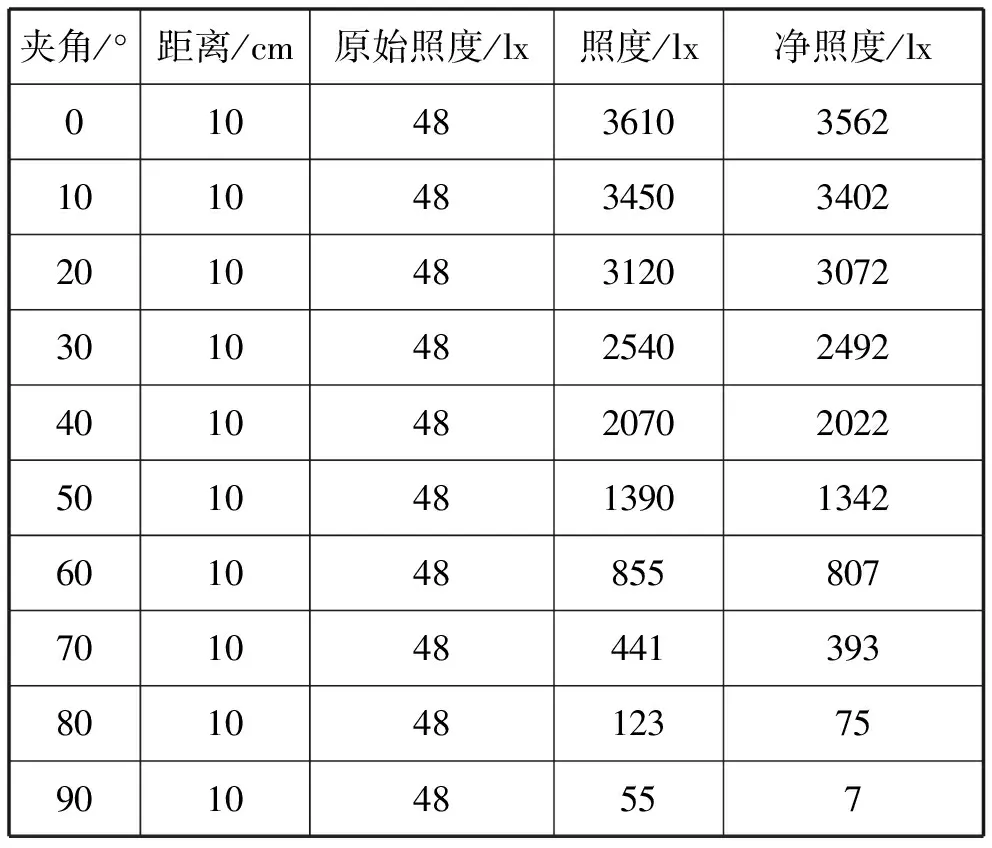

測得的其中一組實驗數據分別用圖像法和表格法進行處理,如表1和圖9所示.

師:對比兩種數據處理方法,你認為哪個方法更適合該實驗.

生:圖像法,因為更加直觀,容易看出光強的變化趨勢.

師:通過數據處理大家能否找出為什么一開始小角度緩慢轉動偏振片時光強變化不太明顯的原因?

表1 間距為10 cm時透射光強度和偏振膜夾角關系

圖9

生:圖表中能看出當兩片偏振片的夾角處于0°-20°、70°-90°這兩個區間附近時,透射光強有變化但確實不太明顯.

通過分組實驗的設置,筆者分別提供了無標識和有標識的偏振片,讓學生作為探究活動的主體去動手設計和制作偏振片角度標識,巧妙地引導學生將所學的知識進行實踐應用,通過學以致用讓學生對所學的知識進行活化.偏振知識不再是學生頭腦中一個孤立的知識點,提升了學生的綜合運用能力和學以致用的意識.通過討論、設計優化探究方案,排除了周圍光線的干擾、固定了照度計探頭.這些過程都是學生自覺抓住知識的本質,排除干擾因素的過程,使學生真正學會學習.通過這些“活動和體驗”讓學生全身心地去體驗學習光的偏振過程中的精彩和復雜,去感受學習活動帶來成功與喜悅和失敗的苦惱,使知識變成自己成長的養分,使學習的過程變成自己的成長過程.

4 綜述

傳統的教學中教師往往主要停留在知識的傳遞上而不是去促進學生的健康全面發展,而是把教師、學生和知識割裂開了,偏離了教學的初心和本義.而“深度學習”需要通過教師的引導把知識和認知對象在教學中轉化為學生主動活動的對象,從而使教師、學生、知識建立起有意義的聯系,并且通過學生的主動學習使知識真正成為自己成長的養分,實現學生的全面發展,形成未來持續發展所需要的關鍵能力、必備品格和正確的價值觀.