不同年型下冬小麥適宜播期及密度研究

王蘭 王良 劉肖瑜 李學國 焦進宇 張豆豆 陳國慶

摘要:為探索氣候變化背景下的小麥適宜播期和密度,明確不同年型下不同播期和密度對小麥群體性狀和產量的影響,以1951-2015年泰安地區的氣象數據為基礎,根據冬前積溫劃分出不同年型,并利用DSSAT模型進行不同播期(10月3日、10月8日、10月13日、10月18日、10月23日、10月28日)和密度(每公頃分別為150萬、180萬、210萬、240萬、270萬、300萬)下的小麥生長模擬。結果表明:偏暖年型,該地冬小麥最適播期在10月13日左右,正常年型最適播期在10月8日左右,偏冷年型在10月3日左右;在一定種植密度范圍內,小麥產量隨密度增大而增加,適宜密度(基本苗)為300萬/h㎡;小麥總莖數和葉面積指數隨播期推遲和密度減少而減少;各播期下小麥總莖數均表現為偏暖年型>正常年型>偏冷年型。偏冷年型小麥總莖數隨密度增大而增多,偏暖和正常年型低密度條件下小麥通過調節作用也可獲得較高的總莖數。播期、密度對產量、穗粒數和單位面積穗數的影響均達極顯著;年型與播期的交互作用對穗粒數和千粒重影響極顯著,對產量和穗數影響顯著;播期與密度的交互作用對產量的影響達顯著水平。

關鍵詞:冬小麥;DSSAT;播期;年型;種植密度

Study on Suitable Sowing Time and Density ofWinter Wheat under Different Year TypesWang Lan, Wang Liang, Liu Xiaoyu, Li Xueguo, Jiao Jinyu, Zhang Doudou, Chen Guoqing

Abstract

In order to explore the optimal sowing date and appropriate planting density of wheat under thebackground of climate change, the effects of different sowing date and planting density on the population traitsand yield of wheat under different year types were studied. Based on the meteorological data of Taian regionfrom 1951 to 2015 , different year types were classified according to the pre-winter accumulated temperature.The DSSAT model was used to simulate wheat growth at different sowing dates ( October 3 rd , October 8th, Oc-tober 13th, October 18th, October 23th, October 28th) and densities (1.5 miillion/h㎡ , 1.8 million/hm2 ,2.1 miillion/h㎡ , 2.4 million/hm2 , 2.7 million/hm2 and 3.0 million/hm2) . The results showed that the bestsowing date for winter wheat was around October 13th in warm years , October 8th in normal year and October3th in cold years. In a certain planting density range, the wheat yield increased with the increase of plantingdensity, the optimum density was 3.0 million/hm2. The total stem number and leaf area index of wheat de-creased with the delay of sowing date and the decrease of density. Under each sowing date, the total number ofwheat stems presented as warm years > normal years > cold years. In cold years, the total stem numbers ofwheat increased with the increase of density, while in warm or normal years, that might be high by self - regu-lation under low density. There was very significant difference in vield under different sowing time and densi-ties as well as in grain number and panicle number per unit area. The grain number per ear and thousand -seed weight were influenced extremely significantly and the yield and panicle number were influenced signifi-cantly by interaction between year type and sowing date. The interaction between sowing date and density hada significant effect on yield.

Keywords Winter wheat; DSSAT; Sowing date; Year type; Planting density

全球氣候整體呈增暖趨勢,冬前積溫升高使得小麥拔節期提前,易遭受低溫災害的威脅[1,2],不利于小麥的高產穩產。加上氣候變化的不穩定性,冷暖變化劇烈,極端氣候頻繁發生[3],傳統的小麥栽培技術已不適應變化的氣候條件[4]。播期和播量是影響小麥群體性狀和產量的重要因素,適宜播期可以充分利用光、熱、水資源,有利于培育壯苗,適宜播量可以構建合理的群體結構,利于穗數、穗粒數和粒重的協調發展[5]。因此對氣候變化背景下的小麥適宜播期和種植密度的研究意義重大。

前人對小麥適宜播期、密度和產量相關性狀的關系進行過很多研究。如:隨著播種期的推遲,出苗率降低、葉齡減小[6],生育期縮短、單株成穗數降低、產量下降[7];總莖數和葉面積指數顯著降低[6,8]。隨密度的增加,總莖數增多[6],產量提升。播期和播量對小麥產量構成影響顯著,李素真等[9]認為播期對產量構成因素的影響大于播量。胡煥煥等[10]認為播期對產量構成因素影響不顯著,但對產量影響顯著。余澤高等[ll]則認為播期對產量和產量構成影響均達顯著水平。由此可見,適宜播期和播量的確定,受不同地力和氣候影響,其結果也存在差異。魯南地區濟麥22的最佳播期為10月8-16日,魯北地區為10月1-7日[12]。

以往的研究很少分析小麥對不同氣候條件的響應。在氣候波動變化較大條件下,采用相同的播期和密度進行管理,不利于小麥對光溫資源的利用,甚至會加大凍害威脅。為此本研究以20世紀50年代以來泰安的農業氣象觀測資料為基礎,根據小麥冬前積溫情況將其劃分成不同年型,繼而利用DSSAT模型模擬出不同年型的小麥生長過程,并從小麥生長發育和產量對不同年型的響應人手,討論不同年型下的播期和密度對產量的影響,以確定不同年型的適宜播期和密度,為小麥產量水平的提升提供參考。

1 材料與方法

1.1 研究區域概況

泰安地處魯中山區,屬溫帶大陸性半濕潤季風氣候。降水集中,雨熱同季。年平均氣溫11~14℃,光照資源充足,光照時數年均2342~3413h,熱量條件可滿足農作物一年兩作的需要。多年平均降水量一般在700mm左右,降水季節分布不均,全年降水量有60%~70%集中于夏季,冬、春及晚秋易發生旱情。

1.2 數據來源

氣象數據來源于中國天氣數據網,為山東省泰安市1951-2016年的逐日氣象數據,包括最高氣溫、日最低氣溫、平均溫度、降雨量、太陽輻射等。作物管理數據和土壤數據來自山東農業大學農學實驗站。

1.3 研究方法

1.3.1 年型的確定計算1951-2016年各年份的冬前積溫,根據冬前積溫排序,選取冬前積溫最大的3年作為偏暖年型,冬前積溫最小的3個年份作為偏冷年型,接近平均值的3年為正常年型。

1.3.2 小麥生長模擬 以2016年濟麥22的播期、密度試驗數據為基礎,經過DSSAT模型調參與驗證得出該品種的參數,后導人1951-2016年的氣象數據,利用DSSAT模型對各年型下小麥生長進行模擬。

1.4 數據分析

用Microsoft Excel 2007對數據初步整理,用SigmaPlot繪制圖表,用IBM SPSS Statistics 18軟件對數據進行統計分析。多重比較分析采用最小顯著差異( LSD)法(α=0.05)。

2 結果與分析

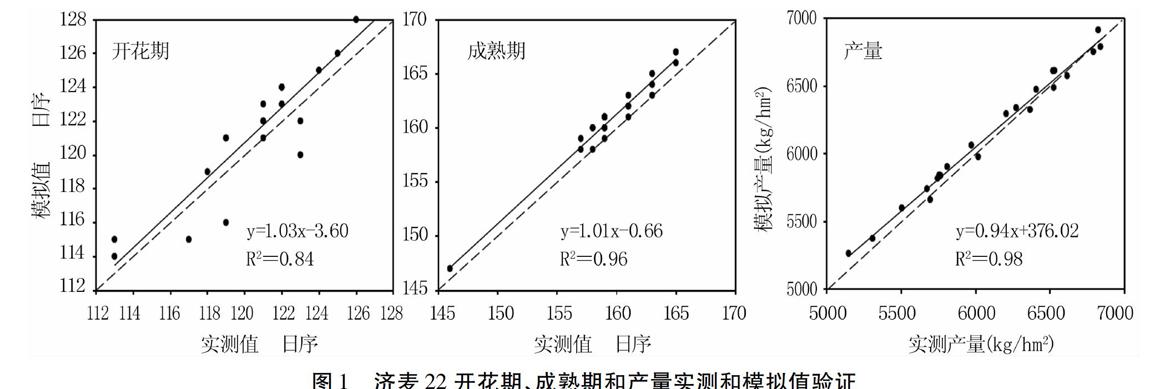

2.1 DSSAT模型參數調試與驗證

DSSAT模型已經廣泛應用于各種作物的模擬,但模型在運用之前要進行本地化,以適應當地土壤與氣候條件。由圖1、表1可以看出,通過參數的調試驗證,調試后的模型能夠對濟麥22的生育期和產量進行較好的模擬。由圖1可以看出,開花期、成熟期以及產量的數據點較均勻地分布在1:1線兩側,偏離程度較小;各指標的回歸斜率介于0.94~1.03之間,均接近于1;決定系數R2的變動范圍在0.84~0.98之間;歸一化均方差NRMSE變動范圍在3.90%~11.90%之間(<20%);符合度指數D在0.88—0.99之間,非常接近于1。總體說明各指標模擬值與實測值吻合度很好,模型驗證結果也很好,DSSAT模型能夠較好模擬山東冬小麥的生育階段和產量形成。

2.2 小麥冬前積溫變化

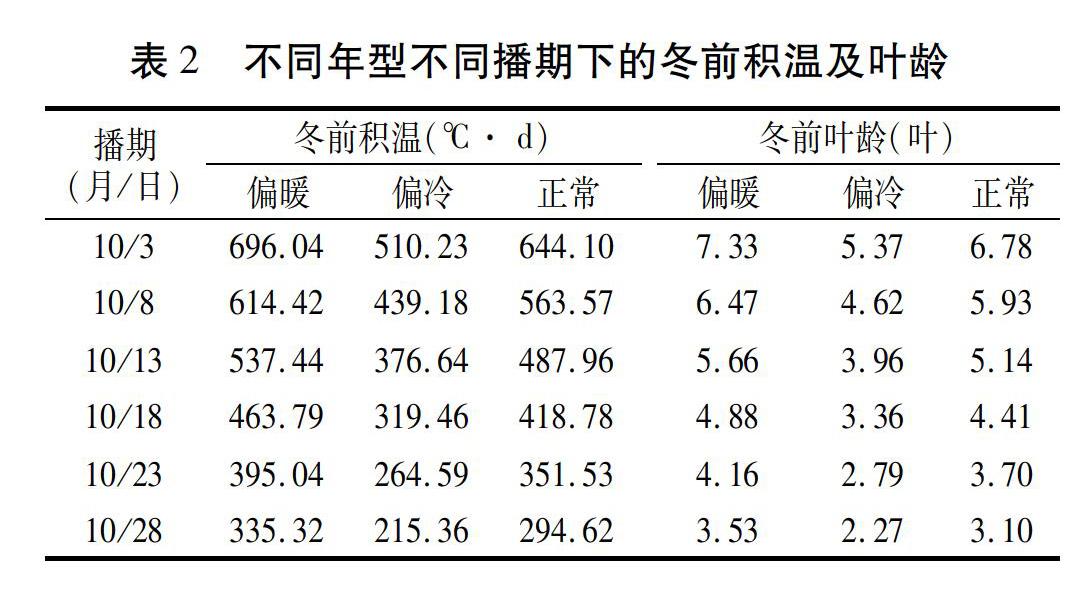

不同年型下的播期變化主要體現在冬前積溫的差異上,進而影響到冬前葉齡,對小麥冬前壯苗或小麥順利過冬都有極大的影響。前人研究表明,冬前適宜主莖葉齡保持在五葉一心~六葉一心[13],有利于小麥順利過冬。偏冷年型下,即使在小麥早播條件下,葉齡也只能保持在5.37葉,因此應盡量提前播種,以10月3日最佳;偏暖年型下,為了防止小麥冬前旺長,可將小麥的播期推遲至10月13日;正常年型下10月8日左右最佳(表2)。

2.3 不同播期下不同年型小麥群體和葉面積指數的變化

隨著播期推遲,小麥總莖數逐漸降低(圖2)。生育前期,前四個播期的小麥總莖數差異較大,后兩個播期差異較小,生育后期差異逐漸縮小。同一密度同一播期不同年型下小麥總莖數存在顯著差異。冬前積溫高的偏暖年型不同播期下成熟期總莖數介于(526~940)萬/h㎡之間,偏冷年型下介于(458~576)萬/h㎡之間,正常年型下介于(426~620)萬/h㎡之間。

由圖3可知,小麥葉面積指數(LAI)呈單峰曲線變化,無論哪種年型,相同密度條件下,葉面積指數隨著播期的推遲呈下降趨勢。不同年型下葉面積指數變化規律不同,偏冷年型冬前葉面積指數變化較小,到返青期開始增大;正常年型和偏暖年型,葉面積指數出苗后有一定上升,隨著之后溫度降低則保持在穩定水平,返青期開始又繼續上升,孕穗期達到高峰,而后逐漸下降。不同年型下不同播期葉面積指數的差異大小也不相同。偏暖年型小麥生長較快,不同播期下的葉面積指數差異顯著,且抽穗期達到的最大葉面積指數較高,10月3日播種的為6.42,10月28日播種的也達3.26。偏冷年型生成單位葉片所需的自然天數更長,葉片生長緩慢,不同播期的葉面積指數差異較小,且抽穗期達到的最大葉面積指數介于2.39~3.68之間,顯著低于偏暖年型。正常年型,葉面積指數變化介于冷暖年型之間,抽穗期最大葉面積指數介于2.85~4. 07之間。偏暖和正常年型,前兩個播期與后四個播期的葉面積指數差異較大;偏冷年型最后一個播期與前五個播期差異較大。葉面積指數變化規律與總莖數變化規律一致。

2.4 不同密度下不同年型小麥群體和葉面積指數的變化

正常年型低密度(150萬/h㎡和180萬/h㎡)下,隨生育進程小麥總莖數迅速增長,180萬/h㎡密度的增長速度大于150萬/h㎡;隨著密度的進一步增大,即中密度條件下,總莖數增長緩慢,但也隨著密度的增大而增多,其冬前期總莖數仍然小于180萬/hm2密度;高密度(300萬/h㎡)下冬前小麥總莖數小于270萬/h㎡。說明隨著密度增加,小麥自身對群體的調控存在差異,密度越低,冬前小麥自身調節越強,即低密度調節幅度>中密度>高密度。三種年型基本一致。

偏冷年型,密度對冬前總莖數的影響較偏暖年型更小,且總莖數在三種年型中最小。密度對成熟期總莖數的影響存在年型間的差異:偏冷年型,成熟期總莖數隨密度的增加而升高;偏暖年型,180萬/h㎡密度的小麥成熟期總莖數為642萬/h㎡,270萬/h㎡密度的成熟期總莖數為641萬/h㎡;正常年型,180萬/h㎡密度時成熟期總莖數為496萬/h㎡,與240萬/h㎡密度下的群體水平相當。說明偏暖年型和正常年型下,小麥可通過自身的調節作用使低密度播種的仍能取得較大群體(見圖4)。

當密度在(150~270)萬/h㎡范圍內,葉面積指數隨著密度的增大而增大,密度超過270萬/h㎡則隨密度增大而減小。對比三種年型,最大葉面積指數偏暖年型>正常年型>偏冷年型,偏暖年型最大葉面積指數介于3.47~4.27之間,偏冷年型介于2. 01~3.34之間,正常年型介于2.63~3.54之間。且偏冷年型密度對葉面積指數的影響差異較大,偏暖年型不同密度下葉面積指數差異較小(圖5)。

2.5 不同年型下播期和密度互作對冬小麥產量及構成因素的影響

由圖6可知,不同年型下小麥產量均隨播期推遲而呈下降趨勢。播期推遲到10月13日后,小麥減產不再顯著。三種年型均表現為前兩個播期產量水平較高,S3、S4和S5播期的產量水平基本持平,S6播期的產量有下降態勢。偏暖年型最佳播期不同密度下的產量介于4164.32~7390.63kg/hm2之間,偏冷年型最佳播期不同密度下的產量介于4465.65~7832.26 kg/h㎡之間,正常年型最適播期不同密度下的產量介于4463.47~7808.79kg/h㎡之間。當播期推遲到10月28日,最高種植密度下偏暖年型的小麥產量為5687.05 kg/h㎡,偏冷年型的產量為5406.41 kg/h㎡,正常年型的產量為5 361.05 kg/h㎡。

隨著播期的推遲,增加密度對增產的效果存在差異。增至相同密度,增產量隨播期推遲逐漸減少。偏暖年型,10月3日播種,單株增產1.98g,若播期推遲到10月28日,單株增產1.59g;偏冷年型,10月3日播種,靠提升密度單株增產量為2.24g,10月28日播種,單株增產量為1.60 g;正常年型,10月3日播種,單株增產量為2.07g,10月28日播種為1.63g。

不同密度下,隨著播期推遲,產量減產速率存在差異。低密度下,隨播期推遲減產速率較小,高密度下減產速率較大。偏暖年型低密度下每推遲l天,減產42.6 kg/h㎡,高密度下每推遲l天,減產69.44 kg/h㎡。雖然高密度下隨播期推遲產量降幅大,但由于其群體基數大,即使推遲到10月28日播種,密度300萬/h㎡的產量水平也遠高于密度150萬/hm2、播期10月3日條件下的小麥產量。偏冷年型,推遲小麥播期的影響較偏暖年型大,密度150萬/h㎡時每推遲l天,小麥減產51.33 kg/h㎡,密度300萬/h㎡時每推遲1天減產84.73 kg/h㎡。

F檢驗結果(表3)表明,年型對產量的影響不顯著,對千粒重的影響顯著。播期與密度對產量、穗粒數和穗數的影響均達極顯著。年型和播期的交互作用對穗粒數和千粒重的影響極顯著,對產量和穗數的影響顯著。播期和密度的交互作用對產量的影響顯著。年型、播期、密度間的交互作用對產量及產量構成因素的影響無顯著差異。

3 討論與結論

實現小麥高產的關鍵在于建立合理的群體結構,最大程度地利用光溫資源,其中分蘗和葉面積指數是衡量小麥群體結構是否合理的重要指標[14]。播期和播種密度是創造優良小麥群體結構、達到高產的重要前提[15]。本研究表明,相同密度條件下,小麥總莖數隨播期的推遲而減少,各播期下小麥成熟期總莖數均表現為偏暖年型>正常年型>偏冷年型。葉面積指數隨著播期的推遲也呈下降趨勢,偏暖年型不同播期間的差異較大。相同播期下偏冷年型小麥總莖數隨密度的增大而增大,可能是由于該年型積溫水平較低、小麥分蘗活性較低的緣故,因此偏冷年型應增加種植密度,保證群體數量。偏暖和正常年型下,低密度也能通過自身調節獲得較高的總莖數。葉面積指數和總莖數變化規律基本一致,即葉面積指數隨著密度的增大而增大,但密度超過300萬/h㎡時則呈下降態勢。

作物群體的自動調節能力,即通過外界條件變化來調節生長發育[16],不同外界條件會做出不同程度的調整。研究表明不同播期下增加密度的增產量不同。偏暖年型,10月3日播種,通過增加密度來提升產量,小麥單株增產量為1.98g,播期推遲到10月28日小麥單株增產1.59g;偏冷年型下10月3日播種,單株增產為2.24g,10月28日單株增產為1.60g。這說明相同條件下偏冷年型密植增益效果更好。早播與晚播增產量的差異可能是由于早播營養生長快、分蘗時間長;晚播條件下分蘗時間較少、積溫較小,保持總莖數相對穩定的能力較弱[10],而且較少的分蘗和較小的葉面積指數不利于提高光能利用率。研究還表明,不同年型、密度下隨播期推遲小麥減產量存在差異:種植密度150萬/h㎡,偏暖年型下每推遲1天,小麥減產42.6 kg/h㎡,偏冷年型下播期每推遲1天,減產51.33 kg/h㎡;密度300萬/h㎡時,播期每推遲1天偏暖年型減產69.44 kg/h㎡,偏冷年型減產84.73 kg/h㎡。

為了創建合理的小麥群體,可將播期和密度合理配置。播期主要影響小麥個體生長,播期和基本苗共同影響小麥群體生長[6]。沈學善等[17]認為傳統播期的中、低密度群體和晚播的中、高密度群體有利于小麥產量的提高。張明明等[7]也認為在一定播期范圍內通過適度增加播量來增大群體,可以獲得較高產量。根據各個播期不同密度下的產量可以確定適宜的播期和密度組合。三種年型下,小麥產量最高的組合為10月3日播種、基本苗300萬/h㎡,即10月3日為最佳播期,播期推遲到10月8日仍有較高的生產潛力。考慮到生產中的播期為一定范圍,且第一第二播期的產量差異不顯著,可以認為10月3日-10月8日為適宜播種期范圍,相應密度以300萬/h㎡左右為宜。黃淮海地區為小麥玉米輪作,若因為玉米晚收造成小麥晚播時,應適度增加小麥密度。根據冬前6葉齡為壯苗條件計算,偏暖年型下小麥的適宜播期應該推到10月13日播種最佳,偏冷年型下應盡量早播,播期為10月3日左右最佳,正常年型下10月8日左右播種最適宜。本研究供試濟麥22為主栽品種,通過對其不同年型下的播期和播種密度進行研究,可為農民實際生產提供技術指導。參考文獻:

[1]馮玉香,何維勛,孫忠富,等.我國冬小麥霜凍害的氣候分析[J].作物學報,1999,25(3):335 -340.

[2] 申玉香,陶紅,王海洋,等.氣候變暖對沿海地區小麥生長的影響[J].江蘇農業科學,1999(6):18 -21.

[3] 代立芹,李春強,姚樹然,等.氣候變暖背景下河北省冬小麥凍害變化分析[J].中國農業氣象,2010,31(3):467 -471.

[4] 郜慶爐,薛香,梁云娟,等.暖冬氣候條件下調整小麥播種期的研究[J].麥類作物學報,2002,22(2):46 -50.

[5] 河南省小麥高穩優低研究推廣協作組.小麥生態與生產技術[M].鄭州:河南科學技術出版社,1986:150 - 164.

[6]何井瑞,陳之政,張洪樹,等.不同播期與基本苗對小麥生長發育及產量構成的影響[J].中國農學通報,2015,31(33):37 -47.

[7] 張明明,董寶娣,喬勻周,等.播期、播量對旱作小麥‘小偃60生長發育、產量及水分利用的影響[J].中國生態農業學報,2016,24(8):1095 - 1102.

[8]楊衛君,賈永紅,石書兵,等.播期和密度對春小麥品種新春26號生長及產量的影響[J].麥類作物學報,2016,36(7):913 -918.

[9]李素真,周愛蓮,王霖,等.不同播期播量對不同類型超級小麥產量構成因子的影響[J].山東農業科學,2005 (5):12 - 15.

[10]胡煥煥,劉麗平,李瑞奇,等.播種期和密度對冬小麥品種河農822產量形成的影響[J].麥類作物學報,2008,28(3):490 -495,501.

[II]余澤高,覃章景,李力.小麥不同播期生長發育特性及若干性狀的研究[J].湖北農業科學,2003(5):24 -27.

[12]李豪圣,宋健民,劉愛峰,等.播期和種植密度對超高產小麥‘濟麥22產量及其構成因素的影響[J].中國農學通報,2011,27(5):243 -248.

[13]楊洪賓,徐成忠,王曉英,等.濟寧地區小麥冬前苗情評估體系及其適宜指標[J].山東農業科學,2011(5):42 -45.

[14]王夏,胡新,孫忠富,等.不同播期和播量對小麥群體性狀和產量的影響[J].中國農學通報,2011,27( 21):170 -176.

[15]劉瑩,唐清,王立峰,等.播期和密度對襄麥D31籽粒產量及品質的影響[J].麥類作物學報,2017,37(3):376-381.

[16]Wight C P,0'Donoughue L S,Chong J, et al.Discovery,locali-zation.and sequence characterization of molecular markers forthe crown rust resistance genes Pc38, Pc39. and Pc48 in culti-vated oat (Avena sativa L.)[J].Molecular Breeding, 2004,14(4):349 -361.

[17]沈學善,李金才,屈會娟,等.種植密度對晚播冬小麥氮素同化積累分配及利用效率的影響[J].中國農業大學學報,2009,14(4):41 -46.