最低工資提升對農民工收入影響的再考察

王雅麗 張錦華 吳方衛

摘要: 最低工資政策是國家的重要保障制度,最低工資標準的改變通常伴隨著就業和收入的“雙刃劍”效應。本文利用2013年和2014年的流動人口動態監測數據,使用準自然實驗、Heckman兩步法和分位數回歸方法,在考慮最低工資水平提升的就業效應的基礎上,實證分析了最低工資水平調整對農民工工資的影響,又進一步從群體異質性的角度深化研究。研究結果表明:在未考慮就業效應的情況下,最低工資水平的提升對農民工的收入正效應存在高估;在考慮就業效應的前提下,對初中及以下的農民工存在收入正效應,但是卻降低了高中、中專和大學專科及以上的農民工工資水平,大學專科及以上群體下降得更為明顯;收入分組情況下,對低收入群體的收入效應影響較大,尤其是學歷低和收入低的農民工的收入效應顯著提高。

關鍵詞: 最低工資; 就業效應; 收入效應; 農民工

文獻標識碼: A ?文章編號: 1002-2848-2019(04)-0038-10

最低工資制度是經濟學研究最多的話題之一[1]。中國早在1922年8月通過中國勞動組合書記部制定了《勞動法案大綱》,以立法的形式明確提出保障勞動者的最低工資。隨著建國和改革開放以后的經濟發展和勞動力保障等相關法律、法規的完善,最低工資政策逐步得以完善,并成為有法可依的工資規范標準。自2004年新修訂的《最低工資政策》出臺以來,中國各地區最低工資標準的提高幅度和調整頻率不斷增大[2],中國還計劃于“十三五”結束的時候,將最低工資標準提高到城鎮從業人員平均工資的40%以上。最低工資政策作為眾多政策措施中最直接影響居民工資水平的措施[3],對保障勞動者收入權益和促進實現社會收入分配公平具有重要的指導意義[4]。

最低工資標準的實施是政府保障勞動者的最低收益水平,尤其是底層低收入群體工資水平的政策,農民工作為城市中低收入階層,最低工資標準對農民工工資的影響備受關注。同時,最低工資水平的提升對勞動者的就業和收入存在著雙重影響,具有“雙刃劍”效應,以往關于最低工資提升對農民工收入的研究大多直接考察收入效應而忽略了就業效應的影響。鑒于此,本文將利用2013年和2014年的流動人口動態監測有關農民工的數據,首先使用準自然實驗和Heckman兩步法,在考慮最低工資水平提升的就業效應的基礎上,考察農民工的收入變化情況。其次,針對不同學歷分組的農民工收入的影響情況進行延伸分析。然后,在上述研究基礎上,使用分位數回歸方法,對不同收入分組的農民工收入的影響情況做進一步研究。最后利用反事實分析驗證上述實證研究結論的準確性。

一、文獻綜述

由于最低工資水平的變化對勞動力的就業和收入都存在影響,因此最低工資制度也被認為是一把“雙刃劍”,即享有收入效應的同時會增加部分勞動者失業的風險,而針對這兩種效應的研究都受到了極大的關注。

從就業角度看,有學者認為在勞動力市場結構完全競爭的情況下,最低工資的提升會減少就業[5-6],會加重企業的用工成本和實際成本導致就業量下降[7-9]。還有學者認為,最低工資標準提升不會對就業產生消極影響[10-12]。最低工資標準的實施或者提高并不一定會導致雇主解雇工人,他們有可能通過減少工人福利、增加固定資本和人力資本投資等手段,來抵消最低工資提高帶來的損失[13]。當然還有學者對最低工資標準提升對就業的影響持一定的保留態度,Stigler[14]認為實行最低工資管制會導致用工成本的提高,但是對就業的影響或者是損害,還要取決于勞動力市場的結構,如果在競爭性市場上實行最低工資制度,會對就業造成損害,在壟斷性市場上的影響就會具有不確定性。Machin等[15]認為最低工資對就業沒有積極的影響或者說是沒有影響,即便是存在影響,無論是積極的還是消極的,均比較弱[16]。

從工資角度看,國外學者發現最低工資提高有益于工資的提高[17-20],也有學者發現最低工資對收入的提高具有負面效應[21,5],但是一致認為最低工資的變化主要集中在低收入群體[22-24]。國內學者圍繞最低工資標準變化對工資影響的研究較少,馬雙等[3]研究發現最低工資每上漲10%,制造業企業平均工資將整體上漲0.4%~0.5%。邸俊鵬等[25]的研究表明最低工資每提高1%,工資收入平均提高0.6%,這與馬雙等[3]的研究一致。葉林祥等[1]認為總體而言,工資總額受到最低工資政策影響的員工比例僅為2.1%~3.4%,低學歷、工作經驗少、女性、勞動密集型企業、出口占GDP比重高、經濟落后、最低工資水平高的地區的員工更有可能受到最低工資政策的影響。

農民工作為主要的低收入階層,在城市勞動力市場中占有較大比例,他們是最低工資政策名義上的主要受益者和保障對象,作為勞動力樣本的異質性群體之一,最低工資標準對農民工工資的影響也不容忽略。最低工資水平的提升對農民工工資的影響也存在一定的爭議,孫中偉等[26]發現農民工工資對最低工資標準依賴性較高,最低工資標準的每次提高,都會帶來農民工工資的相應增長,二者的平均值基本上呈平行狀態。還有學者認為隨著最低工資標準的提高,在最低工資制度監管乏力的部門,雖然工資也會“自覺”提高,但其幅度低于行業工資預期增幅,從而導致工資與農民工離職率同步上升的“悖論”;而在最低工資制度監管嚴格的部門,工資增幅超過行業工資預期增幅,農民工離職率隨工資上漲而下降[27]。另外胡遠華等[28]認為最低工資標準的變動只對低于法定工資標準的農民工的收入有顯著影響。還有學者認為最低工資標準對農民工就業的影響存在一個閾值。在該閾值之前,最低工資標準的增加會促進農民工就業,而超過該閾值后,農民工就業就會隨著最低工資標準的增加而減少[29]。

本文還關注了以不同學歷和不同收入分類的農民工異質性群體面對最低工資水平提升所帶來的就業效應和收入效應,現有文獻表明最低工資只對低學歷的勞動力產生影響[30],將更多地增加勞動密集型或人均資本較低企業的平均工資[3]。Neumark等[21]則認為最低工資水平的增加對低收入群體和高收入群體均有影響,只是對低收入群體的影響更加強烈些。與之不同的是,Owens等[31]發現最低工資的變動對低收入群體的工資會產生影響,而對于高收入群體并未有太多的影響,在最低工資標準附近的收入群體的工資會隨著最低工資收入的提升而增加。另外,邸俊鵬等[25]發現最低工資對收入的影響主要集中在低收入人群,而對于高收入群體是否存在溢出效應是不確定的。

綜上所述,國內外現有的最低工資水平變動對勞動力就業和收入影響的相關研究,為本研究提供了良好的基礎,但將就業效應和收入效應割裂開來,僅從一個方面對最低工資水平變動的研究具有片面性,得到的工資收入效應并不是有效收入效應,因此,在考慮了最低工資制度的就業負效應基礎上所獲得的研究結果,可以提升最低工資制度影響的精準性,這是本文的貢獻之一;從農民工樣本的異質性視角深度挖掘,為第一個研究貢獻提供了進一步的延伸性思考,這是本文的第二個貢獻;在研究方法上,本文在準自然實驗方法的基礎上引入Heckman兩步法,既考慮了最低工資水平提升的就業效應,又考慮了收入效應,克服了樣本選擇問題,并在此基礎上引入分位數回歸方法,克服了異方差問題,進一步提升了本研究結果的可靠性,穩健性檢驗也會進一步驗證上述結果的準確性,這個本文的第三個貢獻。

本文余下的內容安排如下:第二部分是研究設計,包括模型選擇、變量與數據說明;第三部分是實證分析,主要圍繞對農民工總體就業和工資的影響、對不同學歷分組的考察和對不同收入分組的考察三個方面展開;第四部分是本文研究的主要結論及建議。

二、研究設計

(一)模型選擇

1.準自然實驗

最低工資標準是一項旨在“維護勞動者取得勞動報酬的合法權益,保障勞動者個人及其家庭成員的基本生活”的“保障制度”,但在政策執行層面卻不僅是保障制度,還被附加了更多政策目標,成為“工資增長制度”[26]。因此,可以將最低工資水平的政策性調整視為“準自然實驗”,其能夠有效解決政策評價過程中的內部和外部有效性問題,常采用的方法是雙差分(DID)估計方法,通過差分內差分,可以有效消除不隨時間改變的不可觀測的個體異質性[32]。一個自然實驗總有一個不受政策變化影響的對照組和一個受到政策變化影響的處理組,將最低工資的提升視為一項自然實驗(虛擬變量Gi),把未提升最低工資標準設為G=0(對照組),最低工資標準提升設為G=1(處理組),用exeit、exwit表示農民工i在t時期的就業和工資狀況,則Δexeit、Δexwit表示農民工i在最低工資水平提升前后的變化情況,若最低工資水平提升,將其兩個時期的就業和工資變動記為Δex1eit、Δex1wit,若最低工資水平未提升則將其兩個時期的就業和工資變動記為Δex0eit、Δex0wit,因此,最低工資水平提升對農民工的就業和工資的實際影響δe、δw為:

2.Heckman兩步法

最低工資水平提升后勞動力是否選擇就業,是一個市場選擇的過程,簡單地將非就業樣本等同或者直接刪除非就業樣本,都會導致估計結果的偏誤,因此,本文采用Heckman[33]的兩階段選擇模型將最低工資水平提升對農民工的就業效應和工資收入效應劃分為兩個階段進行考察。

由式(3)可知農民工勞動參與狀況的二元選擇離散模型,并得到估計值:

式(7)中,λ為逆米爾斯比率(inverse Mills ratio);和φ分別表示標準正態分布的密度函數和分布函數。如果λ系數顯著,則說明存在選擇性偏誤,進一步證明本文使用的方法是合理的;反之,如果不存在選擇性偏誤,此方法便不可使用。

將逆米爾斯比率(lambda)加入工資方程,其他變量簡化為T,修正后的回歸模型為:

3.分位數處理效應

最低工資水平的提升對不同收入分組的影響,是最低工資對農民工的異質性影響之一,也可歸為上述分析部分,但考慮到對不同收入分組需要使用新的研究方法,因此,本文在此部分單獨展開。本部分采用Koenker等[34]的分位數回歸方法,可克服異方差問題[35]。本文將分位數回歸引入式(4),將交叉項視為關鍵解釋變量,在考察就業效應的基礎上,分析最低工資水平提升對不同分位點農民工工資收入的影響,回歸模型為:

(二)變量與數據說明

根據實證模型的建構,工資方程中選取月工資取對數作為被解釋變量[3,26]。就業方程中,控制人力資本狀況和就業區域地理位置的優越決定了人口結構和地區的發展水平,因此勞動參與狀況會表現不同[36]。工資方程中,由于人力資本狀況對農民工的工資具有一定的影響[37-38],因此控制了學歷水平和地區。最低工資政策的遵守在不同企業中表現不同,企業對最低工資標準的遵守表現為異質性[1],所以進一步控制了企業性質(enterprise)。

本文的數據由兩部分組成,其中關于最低工資標準調整的相關數據來自各省、自治區和直轄市人民政府公報、各地人力資源和社會保障行政部門的網站。本文使用的另一部分數據主要來自國家衛生計生委流動人口服務中心于2013年和2014年進行的流動人口動態監測數據。根據準自然實驗的方法,樣本需要由兩部分組成:處理組(提升最低工資標準的省份)和對照組(未提升最低工資標準的省份),據此本文對橫截面數據樣本的變量進行了描述性統計,結果見表1。

三、實證分析

本文實證研究的具體研究思路為:通過運用準自然實驗方法獲得最低工資標準提升后對農民工工資的影響狀況,進一步從異質性視角(學歷)展開考察,隨后進行最低工資標準提升對收入分布的影響研究,并在此基礎上間接驗證本文研究結果的準確性,最后利用反事實方法對本文的研究結果進行穩健性檢驗。在所有的回歸結果中,lambda系數均顯著異于零,即實證結果支持最低工資水平提升帶來的就業效應和收入效應并不是相互獨立的。具體的實證結果如下:

(一)對農民工總體就業和工資的影響

通過Heckman兩步法,在第一步對最低工資水平提升影響農民工就業基礎上,分析最低工資水平上升對農民工工資的影響,核心解釋變量為處理組和年份的交叉項,體現最低工資標準提升后工資的狀態,回歸結果如表2所示。

首先,參照OLS回歸的工資方程中可見,在不考慮就業效應的情況下,交叉項的系數為0.0488,在1%的水平上顯著,而對應的Heckman兩步法的工資方程中,在考慮就業效應的前提下,交叉項的系數為0.0222,數值上不及未考慮就業效應情況的一半,說明在不考慮最低工資水平提升的就業效應的情況下,所獲得的收入效應是有可能存在嚴重被高估(0.266)的現象。處理組的系數顯著為負,說明在未考慮就業效應時,處理組的實際工資水平顯著低于對照組的工資水平。

其次,就業方程中,交叉項的系數-0.0786,在1%水平上顯著,表示最低工資水平的提升會降低農民工的就業概率,即對農民工的就業具有負向作用,這與Burkhauser等[6,5,39-40]的研究結果一致。本研究發現最低工資水平提升對就業存在負向影響,說明最低工資標準水平已經超出了農民工市場的均衡工資,進而體現了最低工資政策的有效性[14],同時也間接說明農民工的市場均衡工資較低。就業方程中最低工資的系數顯著為正,說明最低工資標準越高,農民工的就業越容易受到最低工資政策的影響;處理組系數顯著為負,可以理解為最低工資水平提升的農民工群體就業率低于未提升最低工資水平的農民工群體。

最后,工資方程中,在控制了學歷、年份、地區和企業性質后,交叉項的系數顯著為正,表示最低工資水平的提升對農民工工資具有正向的促進作用,這與Burkhauser等[17-20,26]的研究結果一致。最低工資的系數顯著為正,說明最低工資標準越高,農民工的工資也越容易受到最低工資政策的影響;處理組的系數并不顯著,說明在考慮就業效應的前提下,受到最低工資水平提升的農民工群體,其實際工資狀態并未高于未提升的農民工群體;男性農民工工資水平提升的幅度相比女性農民工的要高,已婚農民工工資水平提升的幅度要比未婚的農民工要高;年齡在工資方程中也呈現倒“U”型狀態,42歲時收入狀況最好;健康在工資方程的系數為負,可以由Pelkowski等[41]的研究得到解釋,他們認為年齡超過30歲以后,健康狀況對勞動力的收入將會出現負向影響,尤其是女性勞動力下降的更多也更為顯著,從樣本的處理組和對照組年齡的均值來看,平均年齡均大于30歲。

(二)對不同學歷分組的考察

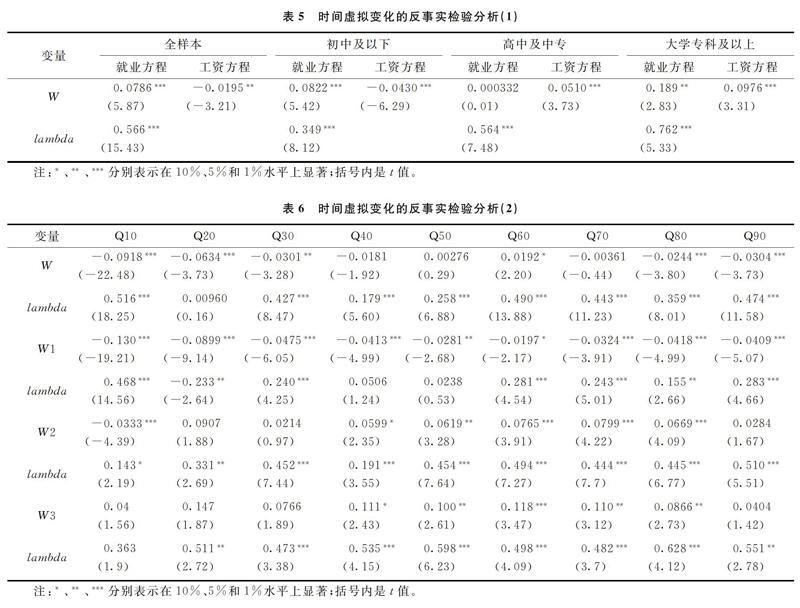

根據數據中學歷的布情況,將未上過學、小學、初中劃分為一組,合并為初中及以下,將高中及中專劃分為一組,將大學專科及以上劃分為一組,回歸結果見表3。

就業方程中,初中及以下分組的交叉項系數顯著為-0.0822,在1%水平上顯著,大學專科及以上的分組系數顯著為-0.189,在5%水平上顯著,說明最低工資水平的提升對初中及以下和大學專科及以上分組的農民工就業存在顯著的消極作用,對大學專科及以上分組的農民工影響最為嚴重,這兩組的農民工群體都受到最低工資水平提升影響下的就業負效應。我們認為,初中以下的農民工群體具有較低的受教育水平,大學專科及以上分組的農民工樣本量較小,平均年齡為28歲,雖然具有相對較高的受教育水平,但是相比與初中及以下和高中及中專分組的農民工群體,他們所欠缺的是工作技能。工資方程中,初中及以下分組的農民工工資水平,隨著最低工資水平的提升進一步顯著提高(交叉項的系數為0.0464,在1%水平上顯著),而高中及中專和大學專科及以上分組的農民工工資水平,卻隨著最低工資水平提升顯著下降(交叉項的系數為-0.0494,在1%水平上顯著),大學專科及以上分組下降的更為明顯(交叉項的系數為-0.0955,在1%水平上顯著),這兩組農民工主要就業于穩定性較差的個體私營企業和個體工商戶(高中及中專分組為78.75%和大學專科及以上分組為71.49%),而上述兩類企業對最低工資標準的執行力度通常較差[42,26],最低工資標準提升后這兩組農民工的工資不升反降的狀況,可以從上述分析中得到合理的解釋。回歸結果中其他解釋變量和控制變量符合預期。

處理組中,大學專科及以上的農民工群體雖然就業概率并沒有顯著下降,但是工資水平卻高于相應的對照組,說明在考慮就業效應的基礎上,受到最低工資水平提升的高學歷農民工群體的工資,大于未受到最低工資水平提升影響的農民工群體的工資。

(三)對不同收入分組的考察

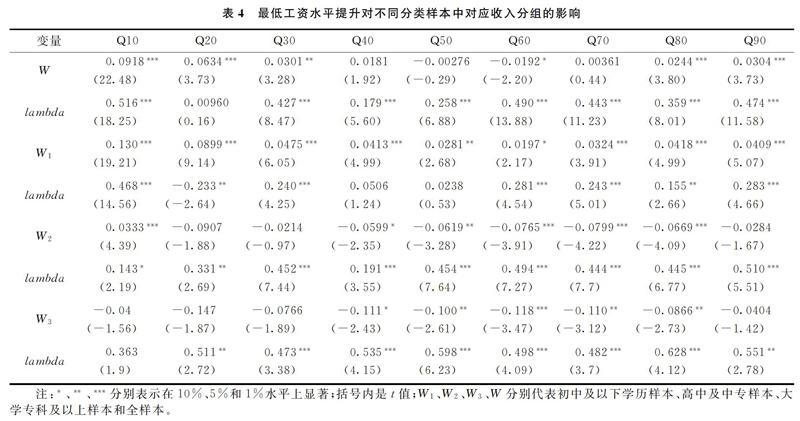

由于第一步的就業方程與之前分析的一致,在此將這部分的回歸結果省略,重點分析最低工資水平提升后對不同分位點農民工工資收入的影響,將收入分為由低到高的9個分位點,回歸結果見表4。

從總體樣本工資方程中交叉項的系數變化情況看,最低工資水平提升后,并不是所有收入分位點的農民工都會受到影響,Q40、Q50、Q70分位點未受到顯著影響,最低工資水平提升對相應收入的不同分位點提升程度由高到低為Q10(0.918)、Q20(0.634)、Q30(0.301)、Q90(0.304)、Q80(0.244),說明最低工資水平提升主要是對農民工的低收入群體和高收入群體產生了影響,尤其是對低收入群體的影響最大,這與Neumark等[21]的研究結果一致。而在Q60分位點處,最低工資水平的提升對農民工的工資產生了顯著的負向影響,說明最低工資水平的提升會降低中等收入的農民工的工資水平,相比于對低收入組和高收入組工資水平的提升作用,這種消極影響比較弱。

進一步研究發現初中及以下學歷的農民工,在全部分位點顯著為正;高中和中專學歷的農民工,只在Q10(0.0333)顯著為正,在Q40、Q50、Q60、Q70和Q80分位點顯著為負。大專及以上學歷的農民工也在Q40、Q50、Q60、Q70和Q80分位點顯著為負,其他分位點的系數也表現為負值,但并不顯著。通常認為能力越高的人收入則越高,那么收入水平可以作為個人體能力的代理變量,分位數回歸方法通過更加全面的刻畫收入分布的特征,相當于控制了個體能力,確保了結果的無偏性和對異常點的抗耐性。這部分結果與表2和表3的結果總體表現一致,也間接地說明了研究結果的準確性。

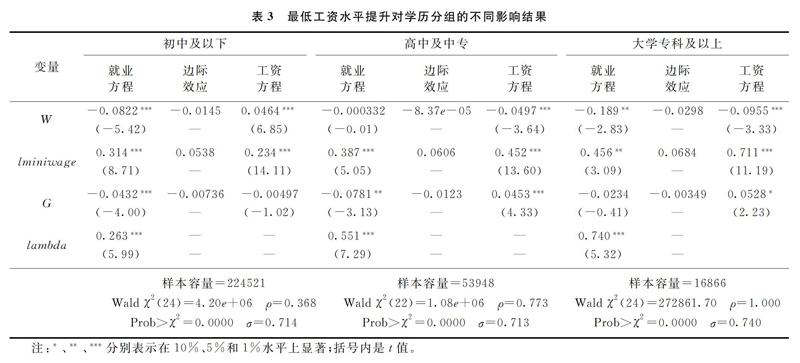

(四)穩健性檢驗

本文利用虛擬情節來構造反事實檢驗進一步驗證實證結果的穩健性。如果政策效應是因為隨時間改變的異質性所帶來的,那么這種效應在時間虛擬變化的反事實中也會持續存在。相反,如果在虛構的反事實中看不到類似效應,那么可以判斷隨時間改變的異質性不大可能存在[32]。可以理解如果存在異質性,那么最低工資水平的提升對農民工的就業效應和工資效應在時間虛擬變化的反事實檢驗中會與本文的實證研究存在一樣的結果。在表5和表6的時間虛擬變化反事實檢驗結果中,可以發現交叉項系數的符號不顯著或與本文的實證研究結果正好相反,這說明并不存在時間異質性造成的影響效應,從而進一步驗證了前文實證結果的穩健性由于本文主要關心關鍵解釋變量交叉項的系數變化,限于篇幅,此處只給出了關鍵變量的時間虛擬變化的反事實檢驗分析結果,其他特征變量的系數未發生改變。。

四、結論及啟示

本文以2013年和2014年流動人口動態監測數據為樣本,采用準自然實驗、Heckman兩步法和分位數回歸方法,在考慮最低工資水平的提高對農民工就業效應基礎之上,進一步分析了最低工資水平提高對工資的異質性影響效應,得到了以下主要結論:在考慮最低工資標準提升對農民工的就業效應的情況下,獲得的有效“收入效應”低于忽略就業效應而單純考慮工資效應的一半還多,以往的研究多存在高估;可見,最低工資制度的實施效果可能會與預期存在差距,需要抵消就業負效應的輔助政策予以矯正。在考慮就業效應的前提下,最低工資水平的提升有助于低學歷的農民工工資水平提高,但是卻降低了中高和高學歷的農民工工資水平,高學歷群體的工資水平下降的更為明顯,原因是這后面兩個群體的技能水平有所欠缺。最低工資水平提升主要是對農民工的低收入群體和高收入群體產生了影響,尤其是對低收入群體的影響最大,學歷低和收入低的農民工的收入效應顯著提高,就相當于降低了農民工內部收入差距。

基于上述結論,說明需要通過定期培訓等措施提高農民工的技能水平,增強他們在勞動力市場上的競爭力和不可替代性,鼓勵企業建立或彌補留人措施。對于準備退出勞動力市場或者是失業的農民工,國家及有關部門應該制定相應的保障措施,比如將最低生活保障制定覆蓋至這部分人群,同時妥善落實和繼續推行最低工資制度,這將有利于農民工工資水平的提升,縮小農民工內部、農民工與城市勞動者的收入差距,從而與新型城鎮化建設目標相切合。政府是農民工市民化的主要推動者,繼續加強和完善最低工資制度將有利于這一目標的早日實現。

參考文獻:

[1] Mrginean S, Chenic A . Effects of raising minimum wage: Theory, evidence and future challenges [J]. Procedia Economics and Finance, 2013(6): 96-102.

[2] 葉林祥, T. H. Gindling, 李實, 熊亮. 中國企業對最低工資政策的遵守——基于中國六省市企業與員工匹配數據的經驗研究 [J]. 經濟研究, 2015(6): 19-32.

[3] 馬雙, 張劼, 朱喜. 最低工資對中國就業和工資水平的影響 [J]. 經濟研究, 2012(5): 132-146.

[4] 張學鵬, 宋蕾. 我國最低工資標準及其變動的決定因素實證分析 [J]. 當代經濟科學, 2018(5): 117-123.

[5] Neumark D, Wascher W. Do minimum wage fight poverty [J]. Economic Inquiry, 2002, 40(3): 315-333.

[6] Burkhauser R V, Couch K A, Wittenburg D C. A reassessment of the new economics of the minimum wage literature with monthly data from the Current Population Survey [J]. Journal of Labor Economics, 2000, 18(4): 653-680.

[7] Abowd J M, Kramarz F, Margolis D N. High wage workers and high wage firms [J]. Econometrica, 1999, 67(2): 251-333.

[8] 張五常. 最低工資種禍根 [EB/OL]. http: ∥biz.163.com/06/0509/10/2GM2CR0200021RKU.html, 2006.

[9] 平新喬. 關注民企勞資關系 [J]. 中國改革, 2005(4): 63-64.

[10] Card D, Krueger A. The economic return to school quality: A partial survey [R]. Working Paper No. 713, 1994.

[11] Dickens R, Machin S, Manning A. The effects of minimum wages on employment: Theory and evidence from Britain [J]. Journal of Labor Economics, 1999, 17(1): 1-22.

[12] Machin S, Manning A, Rahman L. Where the minimum wage bites hard: Introduction of minimum wages to a low wage sector [J]. Journal of the European Economic Association, 2003, 1(1): 154-180.

[13] De Fraja G. Minimum wage legislation, productivity and employment [J]. Economica, 1999, 66(264): 473-488.

[14] Stigler G J. The economics of minimum wage legislation [J]. The American Economic Review, 1946, 36(3): 358-365.

[15] Machin S, Manning A. The effects of minimum wages on wage dispersion and employment: Evidence from the UK Wages Councils [J]. Industrial & Labor Relations Review, 1994, 47(2): 319-329.

[16] Neumark D, Wascher W L. Minimum wages[M]. Cambridge: MIT Press, 2008.

[17] Burkhauser R V, Finegan T A. The minimum wage and the poor: The end of a relationship [J]. Journal of Policy Analysis and Management, 1989, 8(1): 53-71.

[18] Addison J T, Blackburn M K. Minimum wages and poverty [J]. Industrial & Labor Relations Review, 1999, 52(3): 393-409.

[19] Brown C. Minimum wages, employment, and the distribution of income [J]. Handbook of Labor Economics, 1999, 3: 2101-2163.

[20] Card D, Krueger A B. Minimum wages and employment: a case study of the fast-food industry in New Jersey and Pennsylvania: reply [J]. The American Economic Review, 2000, 90(5): 1397-1420.

[21] Neumark D, Schweitzer M, Wascher W. Minimum wage effects throughout the wage distribution [J]. Journal of Human Resources, 2004, 39(2): 425-450.

[22] DiNardo J, Fortin N M, Lemieux T. Labor market institutions and the distribution of wages, 1973-1992: A semiparametric approach [J]. Econometrica, 1996, 64(5): 1001-1044.

[23] Lee D S. Wage inequality in the United States during the 1980s: Rising dispersion or falling minimum wage? [J]. Quarterly Journal of Economics, 1999, 114(3): 977-1023.

[24] David H, Manning A, Smith C L. The contribution of the minimum wage to US wage inequality over three decades: a reassessment [J]. American Economic Journal: Applied Economics, 2016, 8(1): 58-99.

[25] 邸俊鵬, 韓清. 最低工資標準提升的收入效應研究 [J]. 數量經濟技術經濟研究, 2015(7): 90-103.

[26] 孫中偉, 舒玢玢. 最低工資標準與農民工工資——基于珠三角的實證研究 [J]. 管理世界, 2011(8): 45-56.

[27] 丁守海. 最低工資管制的就業效應分析——兼論《勞動合同法》的交互影響 [J]. 中國社會科學, 2010(1): 85-102.

[28] 胡遠華, 柯慧飛. 最低工資制度對農民工就業和收入的影響 [J]. 商業研究, 2012(11): 83-91.

[29] 羅小蘭. 我國最低工資標準農民工就業效應分析——對全國、地區及行業的實證研究 [J]. 財經研究, 2007(11): 114-123.

[30] Jia P. Employment and working hour effects of minimum wage increase: Evidence from China [J]. China & World Economy, 2014, 22(2): 61-80.

[31] Owens M F, Kagel J H. Minimum wage restrictions and employee effort in incomplete labor markets: An experimental investigation [J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 2010, 73(3): 317-326.

[32] 程令國, 張曄, 劉志彪. “新農保”改變了中國農村居民的養老模式嗎? [J]. 經濟研究, 2013(8): 42-54.

[33] Heckman J J. Sample selection bias as a specification error [J]. Econometrica, 1979, 47(1): 153-161.

[34] Koenker R, Bassett Jr G. Regression quantiles [J]. Econometrica, 1978, 46(1): 33-50.

[35] Deaton A. The analysis of household surveys: a microeconometric approach to development policy[M]. World Bank Publications, 1997.

[36] Head K, Mayer T. Regional wage and employment responses to market potential in the EU [J]. Regional Science and Urban Economics, 2006, 36(5): 573-594.

[37] Wang H, Pan L, Heerink N. Working conditions and job satisfaction of Chinas new generation of migrant workers: Evidence from an inland city [R]. IZA Discussion Paper No. 7405, 2013.

[38] 羅鋒, 黃麗. 人力資本因素對新生代農民工非農收入水平的影響——來自珠江三角洲的經驗證據 [J]. 中國農村觀察, 2011(1): 10-19+96.

[39] 賈朋. 最低工資的就業效應和收入分配效應 [D]. 長春: 吉林大學, 2012.

[40] 楊翠迎, 王國洪. 最低工資標準對就業: 是促進還是抑制?——基于中國省級面板數據的空間計量研究 [J]. 經濟管理, 2015(3): 12-22.

[41] Pelkowski J M, Berger M C. The impact of health on employment, wages, and hours worked over the life cycle [J]. The Quarterly Review of Economics and Finance, 2004, 44(1): 102-121.

[42] 謝勇. 最低工資制度在農民工就業中的落實情況及影響因素研究 [J]. 經濟管理, 2010(3): 164-170.

責任編輯、校對: 李再揚