社區文化志愿者的志愿力分析

鞠 靜,翁春萌

(1.武漢大學國家文化發展研究院,湖北 武漢 430079;2.武漢科技大學藝術與設計學院,湖北 武漢 430081)

自1990年代以來,一些先行公共文化治理的國家以及聯合國等國際組織對社會福祉、志愿服務等給予問題聚焦,并在理論研究與體制實踐中獲得了諸多突破。政府鼓勵并且制度激活更多的公民個體直接或間接參與到志愿活動中來,調動非營利組織及其志愿者們來幫助實現一系列社會政策目標,體制支撐突出地表現在從立法保護到資金保障,從擴大宣傳力度到設立各種志愿活動獎項,皆著力于此。加拿大一年一度的The Prime Minister′s Volunteer Awards (PMVA),就是類似著力的個案。各國政府每年以各種方式去統計志愿率和志愿服務時長,這些基礎數據被用作為鼓勵和加強社區志愿服務能力的政策工具匹配依據。

但是,究竟是什么可以使一個人更愿意/能夠或者更不愿意/能夠去參與志愿服務呢?為了回答這個問題,Meijs,Hoorn 等學者,共同創新出針對志愿力進行量化評估的計算理論與方法。志愿力(volunteerability)概念和理論的提出,可以幫助政策制定者獲得概率和時長以外的更多數據與更豐富的測量方式。測量志愿力,不僅可以更好地理解潛在的志愿者資源,而且可以在動員鼓勵非志愿者成為志愿者、參與志愿服務的過程中使用新的激勵方式,因而既可能有助于提高志愿比率和增加志愿時長,也可能產生更廣泛的社會影響,包括對社會政策的影響。

一

習近平總書記2016年3月5日在參加上海代表團審議時特別強調指出:“基層是一切工作的落腳點,社會治理的重心必須落實到城鄉、社區。”社區作為基層治理的“最后一公里”落地效果呈現所在,社區工作中的任何一個要素,都將直接影響治理效果的最終體現。社會治理過程中社區化程度愈高,其治理體制與治理方式就愈須顧及政策工具與平臺工具,能否在制度末梢最大限度降低“貼現率”地保持傳導效能,這也就意味著從頂層設計的邏輯起點開始,在社區化社會治理時代,必須將社區作為邏輯起點和現實要素加以考量,否則極容易治理失靈或者治理失效。[1]

雖然我國的社區志愿工作是改革開放以后才漸漸興起的,從1989年第一個社區志愿服務組織誕生,到2005年全國社區志愿者工作委員會組建,再到2011年志愿者協會成立,社區文化志愿服務總體勢頭在增長,且后發先至,從而在全球志愿者統計數量達到5 億基點時,我國實名注冊志愿者人數已超過一個億。[2]盡管就事態發展而言,我國取得了較為樂觀的進展,但就中國志愿服務社會要求體量而言,尤其更具體地體現在社區文化志愿者占比方面,還存在影響效度的諸多問題。而且尤其表現在志愿者主觀意愿不足、動力小、客觀資源匱乏、組織單一、可持續性差等發展困境。[3]然而,在普通老百姓都存在巨大的經濟社會壓力的現實國情下,無論從頂層制度設計,到中端制度設計傳導,還是社區基層的末端功能響應,都需要在充分了解志愿服務者的心理動態后,才能制定出真正能夠激勵他們愿意將自己的時間精力和專業知識貢獻出來的政策,才能高效調動社區內外的每一種可能性,使潛在的志愿者真正參與到社區文化志愿活動中來,而非僅僅只靠道德口號社會召喚。否則無論是中端的所謂“梗阻”,還是末端的所謂“麻木癱瘓”,都足以致使任何文化治理頂層制度設計優選方案失靈、失效、失真。[2]因此,弄清非志愿者或潛在志愿者愿意提供服務、參與志愿服務的動力因,對于社區文化志愿服務機制的常態化運行來說,就顯得格外重要。

二

首先,什么是社區志愿服務?誰才算是社區文化志愿者?多年來,不同國家以及不同學者,對于志愿服務的概念都有著不一樣的見解。比如在美國,就有諸如Peace Corps 和AmeriCorps 之類的志愿項目,會對參與活動的志愿者在參與過程中給予一定的經濟補貼[4],然而一些學者如Brown[5]和Cnaan[6]等就曾質疑這種獲取酬勞或者補助形式的志愿行為,是不純粹的志愿服務行為。但另一些學者,如V.Hodgkinson[7]和D.Smith[8],則認為志愿服務的確意味著不收取任何報酬,但為志愿者提供餐食和交通補貼是可以接受的,因為只有這樣,才能激發更多經濟條件有限的人們來參與志愿服務,而且認為這些參與者可以算作“準志愿者”。而本文里所談到的志愿服務行為,是指“在自由意志下作出的選擇,主動去進行或開展需要投入時間和精力的幫助活動,卻不以獲取報酬或其他補償為目的,可以通過正式的志愿組織開展志愿行為也可以僅僅只是個人行為。”[9]基于此,志愿服務行為實際上包含四個核心要素:自由的意志,不以獲得報酬為目的,主動幫助他人,通過志愿組織或者個人直接行為。[10]為何在界定志愿者的定義時,對于是否期待報酬和主被動等問題上,學者們常常產生分歧,正是因為行動是由動機和思維所引導的。因此志愿力,則是衡量志愿者動力的重要指標。

志愿力(volunteerability)這一概念,是2006年由學者Meijs 和他的同事共同創新而來,是基于B.Gazier 于1999年提出的概念就業力[11]演進而來,由此成為關于志愿者動力研究中新的概念。[12]正如就業力這個概念可以用來指涉提高和改善就業勞動市場的現狀一樣,志愿力也可以用來指涉志愿者更大程度進入社區服務的激活動因。志愿力是指個人克服障礙和困難,去參加志愿服務活動的能力和意愿,它包含三個方面:意愿(包括動機);能力(包括相關技術和自我效能),空閑度(包括必需的空閑時間)。志愿力概念將潛在志愿服務行為和現有志愿服務行為聯系起來,一旦志愿里發生變化和傾斜,也就意味著志愿者與非志愿者之間出現動力維度非穩性搖擺,于是也就需要有目的的動力均衡。[13]在均衡力學結構中,潛在志愿者始終處于可開發的動態位置。

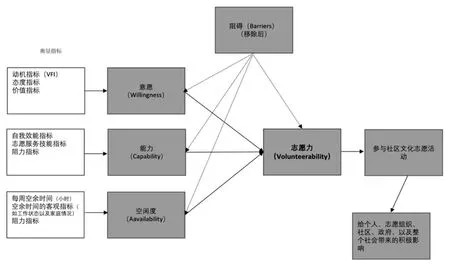

根據Meijs 的研究表明,當人們的意愿、能力和空閑度增加的時候,他們會更愿意去參與社區志愿活動。志愿力的概念,可以給人們提供一套機制,從個人、組織甚至整個社區社會層面,去克服那些阻礙人們參與志愿活動的障礙與困難,從而使大家更積極地參與到志愿活動中去。對比來說,就業力和志愿力最大的區別在于,就業力概念下的參與者,需要主動適應環境,因為他們需要索取報酬,而志愿力概念下的參與者是無此類壓力的,壓力在于志愿招募組織,如何才能提供更有吸引力的志愿者職位,以及如何留下他們成為長期穩定的資源。因此,在掌握對志愿力和阻礙系數之間的量化方法之后,可以為社區文化服務政策的制定提供參考。圖1是志愿力的構成模型。

圖1 志愿力構成模型

就各項指標概念內涵而言,以如下所指最為重要:

(一)意愿(Willingness)參與志愿活動的意愿會受到多方面影響,比如社會規范、個人價值觀、心理動機,以及是否將志愿行為本身視為自在價值與自為意義。衡量一個志愿者參與志愿服務的主要方式的確是以分析衡量動機為主,而大家的動機呈現各不相同,或出于純粹的親社會行為,或出于利他主義行為,或出于為了滿足自身功能需求。[14]心理學功能主義理論派的學者們對于參與志愿服務的意愿和動機,有一套較為成熟的指標體系,叫做志愿者功能指標目錄(Volunteer Function Inventory,簡稱VFI)①,這套功能指標,已被納入本文的意愿指標體系,并在功能合成中形成具有分析工具意義的新的指標體系。

當人們分析志愿者的內在動力驅動個人參與志愿活動的時候,忽略了另外一個事實,那就是許多外化過程,同樣可以驅動和提高志愿者參與意愿,其中包括對志愿者提供服務的鼓勵和認可(如各類獎項的設置),宣傳志愿服務對社區和社會帶來的積極影響,公司和高校對大學生志愿經驗的認可,以及組織創造良好的志愿者工作環境和舒適的人際關系網,等等。

除了動機會對意愿產生影響之外,個人的看法和態度也是很重要的。看法和態度是基于一個人的情感和經歷,從而反映一個人對于一件事的理解和判斷是積極的還是消極的。[15]消極的態度本身也會影響個人對任何利他行為包括志愿服務行為的參與度,進而影響個人的志愿力。

最后,參與志愿服務的意愿也是建立在個體一系列的價值觀之上,一個人的價值觀可以對其態度和行為產生巨大的影響。價值觀常常直接影響一個人的動機,潛在影響其決策和行為,進而影響其參與志愿活動的意愿。

(二)能力(Capability)當一個人擁有某個具體志愿崗位的技術、能力和知識的時候,他會呈現出更高的志愿力。[16]“能力”包含個人的實際能力、可以感知到的能力,以及對于志愿崗位需要的能力的認知。需要指出的是,雖然志愿服務常常需要一些專業技術、能力和知識背景,但是這些技能,都是可以通過訓練或者在提供志愿服務的過程中學習和發展起來的。能力不是靜態的,而是動態的。它不僅可以提高人們的志愿能力,同時還可以提高他們的志愿意愿,因為發展自身技能,也可能成為提供志愿服務的動機,以及某個明顯相關的激勵后果。[17]

此外,能力不僅僅是指實際的技能、知識和資源,它還涉及到個人對這些方面的感知和自我效能。自我效能是指人們對自身使用所擁有的技能,去完成某項任務或者達成某項目標的自信程度。[18]正如Bandura[19]闡釋的,沒有什么比人們相信自己有能力控制自己的發揮水平更普遍的了。自我效能理論的這一核心原則,可以應用于激勵和激發志愿者參與志愿活動。此外,自我效能可以區分為一般的自我效能感 (當一個人通常認為他或她有能力),以及特定的自我效能感 (當一個人相信他或她擁有可以承擔一項具體任務的必要技能)。具體的自我效能感,對于增加志愿服務和防止志愿人員中途退出具有重要意義。

(三)空閑度(Availability)多項研究表明,當人們被問到為何不參加志愿活動時,沒時間往往是被人們提到的最普遍的障礙。[20]然而十分矛盾的是,往往那些最愿意參與志愿服務活動的個人都是擁有全職工作、專業技能而且還是婚后有孩子的人們。這群人,往往是最忙碌的一群人,即使參與的時間并不算最多,但他們依然可以去協調自己和家庭,爭取更多時間參加志愿活動。當然,這也存在另一個可能性,那就是:有工作或有學齡孩子的個人或家庭,更容易接觸到志愿服務的機會,或者更容易被邀請去參加志愿活動。[21]

恰如志愿能力(capability),空閑度(availability)也是一種和個人對待志愿服務的看法密不可分的自我感知。時間就如海綿里的水,擁有空余時間是客觀存在需求和主觀能動性發揮的共同結果。提供更多的接觸機會,以及將志愿服務行為看作是一種不太占用大量時間的業余活動,會使得更多人愿意抽出時間,或者認為自己是可以有這些時間,既做了志愿服務又能從中得到自我需求的好途徑。比如最近的志愿服務趨勢,逐步轉移到了互聯網志愿服務,企業組織志愿服務,家庭志愿服務以及志愿服務旅游新模式等,諸如此類,都提高了志愿者和潛在志愿者們的空余度,愿意付出時間參與志愿服務。究其根源,在于他們將志愿服務活動本身,與他們個人生活中的其他需求有機結合到一起,是主客觀一致性的必然結果。[22]

(四)需要克服的障礙 既然在Meijs 等學者所提出的志愿力概念中,已然包含需要克服的障礙,那么尋找出是哪些障礙,以及可以通過哪些方式克服這些障礙,就變得十分重要。學者Sundeen[20]等人研究發現,在西方社會,沒時間、缺乏興趣以及健康狀態不佳,是阻止人們去社區參加志愿服務活動的三個主要障礙。一項來自澳洲的研究發現,還有一些潛在的障礙,包括個人對社區志愿服務活動持有負面印象,擔心因為比如年齡問題被拒絕,或者對日益規范化的工作環境的擔憂。[23]同時,非志愿者往往比志愿者擁有的資源和機會更少,接觸不到合適的志愿服務活動,這也是造成參與不足的障礙之一。[13]

對于參加社區文化志愿活動的可能性,以及哪些阻礙和困難最有可能阻止社區居民參加志愿活動,都是可以通過個體行為反映出來的。因此,通過了解障礙,解決障礙的反向推理和實踐,有助于提高社區文化志愿活動參與率,同時可以帶來潛在的個人、社區發展以及社會效益。并且,這樣也可以為政策制定者提供更合適的社會文化政策參考途徑去解決阻礙,從而提高整個社會的志愿力水平。

三

如上只是工具分析的目的,在于尋找面向中國社區文化治理理論場域的解困方案,從而為大規模提高社區居民文化活動參與率和參與效度,提供某些知識支持。

文化志愿者是志愿者群體的重要組成部分。與普通志愿者不同之處在于,文化志愿者的專業性更強,其身份特征更加突出。社區文化志愿者的文化身份訴求在于,任何志愿者都能以優勢明顯的相關專業知識素養或者藝術特長,在隨機社區現場為社區居民提供相關文化志愿服務。[24]而這種服務的必要性在于,一方面可以提供文化輔導來實現對參與者的熱情聚焦,另一方面則可以提供文化活動的有效組織,系統創建更多的社區文化活動平臺。

從動力因分析角度而言,如果驅動更多的潛在文化志愿者融入廣大中國城鄉社區,使其成為中國社區文化治理的有效助推力量,當務之急,顯然是要在動力因構成要素方面,最大限度地滿足其身份功能的社會準入條件。很顯然,對成為社區文化志愿者的意愿激活,不僅僅是道德號召的問題,還必須有一系列制度激勵措施與恰配的社會動員機制,還必須有包括榮典制度在內的一系列間接補償制度安排,以及有精準數據支撐起的均衡調節政策工具。而就能力要素而言,除了職業培訓所具有的文化志愿者身份建構功能外,還應著力于如何吸引更多的專業文化工作者或職業藝術家走進社區,走向普通百姓生活,傾其所能為社區居民提供文化輔導,搭建活動平臺,乃至豐富其參與機會。至于空閑度,福利政策實施、勞動力解放和文化志愿者更為有效的時間調節,都將以不同的影響力度,程度不同地決定著指定社區文化志愿者的介入效度與文化參與者的響應力度,總之將涉及更加復雜同時也更為隨機的動力匹配可操作性,因而也就有待我們在這方面有更進一步的理論研究成果與實踐操作經驗。

無論是需要加強政策支持的力度、完善組織機構的建設,還是合理化文化志愿者的準入退出機制以及激勵機制,都需要從根本上去了解和理解基層居民內心的需求和擔憂。因此想要聽到社區文化志愿者和社區居民(潛在社區文化志愿者)們的真實聲音,就可以通過挖掘其志愿力的方式去深層次地理解這些志愿者的需求,使社區文化志愿服務活動不僅僅是奉獻社會的道德呼喚,更能在提升文化志愿者意愿、提高文化志愿者能力以及靈活合理地保證其充分利用空閑時間的情況下,掃除各項客觀物質上、管理上和制度上的障礙及精神上的擔憂后,建設更加完善實用的激勵機制甚至整個社區志愿服務機制,使得社區文化志愿者這個“兼”職隊伍也能在社區文化建設中發揮其應有的作用。

四

Meijs 的研究結果表明,現有社區志愿者居民在志愿力方面的各項指標,都持續高于非志愿者社區居民,證明了這項理論在實踐操作中的有效性。[16]但是這項理論能否獲得成效,就中國國情而言,還有待于制度建構及其相應的政策工具與平臺工具匹配。從個人層面來說,志愿力的三個方面都在不同程度上體現其自身的重要性:個人動機和價值觀、他們實際的和自我感知的能力技術、以及他們的空閑度和空余時間靈活性等等。從志愿組織層面來看,第三方組織需要對于志愿組織招募志愿者的活動給予充分的支持。通過志愿者管理工具/制度(如認可機制或者社會獎項)來提升潛在志愿者的意愿,通過技能訓練去提升潛在志愿者的能力和技能,以及通過提供更多更靈活的志愿參與機會去抓住潛在志愿者們的空余時間,上述均可以幫助志愿組織在招募志愿者的過程中更準確地鎖定志愿者,提高招募率保證志愿活動的順利開展。至于宏觀層面,當政府可以結合志愿服務的特殊屬性,提供更多的機會,讓志愿者通過參與社區志愿活動,可以得到除了精神認可以外的其他自身需求,那將是從社區到個人的雙贏局面。總之,志愿力研究程度把握著社區文化治理過程中文化志愿者的激活規律,不僅是社會動力學的知識訴求,更是社區文化治理的現實倒逼之所在。