2018年12月21日虹橋機場平流霧天氣漏報原因研究

李新峰 陳志豪

摘 要:2018年12月21日,虹橋機場出現了平流霧天氣,雖然此次平流霧未造成航班延誤或取消,但由于沒有提前預警,服務效果較差。本文對此次平流霧天氣的預報思路和服務過程進行了反思,為提高平流霧預報能力,及時準確發布預警積累經驗。預戰術階段,客觀預報均未預報出此次過程,天氣形勢預報與實況也有較大差異,導致預報員對21日晨天空云系變化及平流霧發生未能做出正確判斷。戰術階段,預警與實況較一致,影響結束時間的預報誤差僅為14min。分析發現,基于目前的業務技術水平,霧的準確預報仍十分困難,預報著眼點和預報流程存在不確定和不穩定的問題,服務產品與空中交通管制運行過程的融合深度仍需提升針對性。因此,加強科技攻關和推進空管氣象聯合復盤分析是緩解預報能力與業務需求之間矛盾的有效途徑,通過技術創新和業務探索,改進服務方式,實現精準、定向、多元的航空氣象信息發布。

關鍵詞:漏報;平流霧;預警;虹橋機場

中圖分類號:P457.7;P458.3 文獻標識碼:A 文章編號:1003-5168(2019)02-0153-06

Study on the Causes of Missing Prediction of an Advection Fog?Event in Hongqiao Airport on December 21, 2018

Abstract: On December 21, 2018, advection fog weather appeared at Hongqiao Airport. Although the advection fog did not cause flight delays or cancellations, the service effect was poor due to the lack of early warning. In this paper, the forecasting idea and service process of advection fog weather were rethoughted, and experience was accumulated to improve the forecasting ability of advection fog and timely and accurate issuance of early warning. In the pre-tactical stage, the objective forecast did not predict the process, and the weather situation forecast was quite different from the actual situation, which led the forecasters to fail to make a correct judgment on the changes of cloud system and advection fog in the morning of 21. In tactical stage, the early warning was consistent with the actual situation, and the prediction error of the end time is only 14 minutes. It was found that, based on the current operational level, accurate fog prediction was still very difficult, the forecasting focus and forecasting process were uncertain and unstable, and the integration depth of service products and air traffic control operation process still needed to be improved. Therefore, it is an effective way to alleviate the contradiction between forecasting ability and operational demand by strengthening scientific and technological research and promoting the combined analysis of air traffic control and meteorology. Through technological innovation and operational exploration, service mode can be improved to achieve accurate, directional and pluralistic air traffic meteorological information release.

Keywords: missing prediction;advection fog;cause analysis;Hongqiao Airport

霧是影響民航機場正常運行的最主要的氣象災害之一。霧與邊界層動力場和熱力場聯系復雜,可預報性較低,尤其是平流霧,突發性強,可預報時效短,這使得霧的預報成為世界性的難題。Zhou B和Du J [1]通過做霧的集合預報,發現其預報水平遠低于暴雨的預報水平。在航空氣象業務中,霧的預報更是面臨諸多困境,一般都是臨近時才能進行預報與預警。

為提高平流霧預報能力,專家學者和預報員對平流霧的過程進行了大量分析研究。肖安等[2]利用2000—2012年常規高空和地面資料以及NCEP/NCAR逐6h再分析資料(水平分辨率1°×1°),篩選出發生在我國江南地區(23°—32°N、110°—122°E)的54例區域性平流霧過程,分析該地區產生區域性平流霧時的逆溫、變溫、低層濕度和垂直速度等物理量,得到區域性平流霧的統計特征(值)。沈俊[3]根據上海地區霧天的特點,利用歷史觀測資料,對影響虹橋和浦東機場的霧進行分類,并為不同類型霧的特征進行統計分析。胡伯彥[4]等利用1996—2013年上海虹橋機場逐時地面觀測資料,對影響機場正常運行的主導能見度(以下簡稱VIS)低于800m和跑道視程(以下簡稱RVR)低于550m時次的出現次數進行統計分析。來小芳等[5]利用美國新一代非靜力平衡中尺度數值預報模式WRFV3.1系統對發生在2010年2月7日的上海浦東機場地區平流霧進行數值研究,分析平流霧發生、發展和消散機制。但是,相關研究中,對虹橋機場平流霧的研究較少,對預報業務流程與預警服務的分析則更少。因此,針對虹橋機場平流霧天氣的預報業務流程與預警服務策略進行深入分析與思考是十分必要的。

2018年12月21日02:04—09:30(北京時間,下同),虹橋機場出現突發性平流霧天氣。但是,因前一日未預報該天氣過程,直到監測到后才開始進行氣象服務,使得整個過程響應較為被動,雖然未造成航班延誤或取消,但服務效益受到負面影響。本文利于地面觀測等實況資料和數值預報資料,梳理了此次虹橋機場平流霧天氣過程的預報與服務環節,總結并反思此次服務過程中存在的問題,探討了可預報性較低的低能見度天氣預警服務的改進方向。

1 天氣過程描述

2018年12月21日02:04—09:30,虹橋機場出現了VIS最低200m的大霧天氣(見圖1)。虹橋機場裝備有Ⅰ類儀表著陸系統(Instrument Landing System,ILS),當機場VIS<800m或RVR<550m時,航班正常起降即受到影響[4]。因此,按VIS和RVR的變化,可將大霧天氣分為形成、發展、消散三個階段。形成階段為21日02:04—02:30,VIS為5 000m,但RVR小于400m;發展階段為03:00—07:00,VIS與RVR均低于運行標準;消散階段為07:16—09:30,RVR維持在900m以上,但VIS低于400m。以上三個階段各有其特點,形成階段起伏不定,消散階段反復漫長。可見,此次平流霧過程較為復雜。

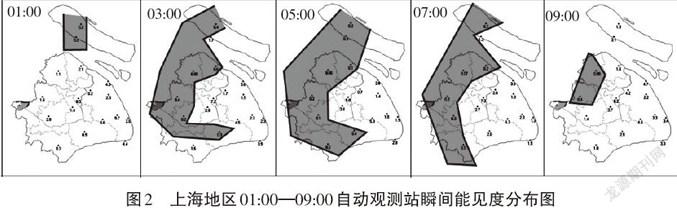

圖2為上海地區21日01:00—09:00每2h自動觀測站瞬間能見度分布圖。其中,陰影為VIS<1 000m。通過分析可知,01:00,崇明地區VIS為200m;03:00,平流霧至虹橋北側寶山與嘉定地區,上海西側基本被霧覆蓋,其中最低VIS位于嘉定地區,僅有50m,且之后嘉定站VIS基本維持80m以下;05:00,霧區面積達到最大值;07:00,霧區開始逐步西退、消散。上海地區平流霧多發生于沿海向內陸的暖濕平流,此次由北向南的平流霧過程較為罕見。

此次天氣過程中,由于虹橋機場夜間航班稀少,形成階段與發展階段并未對航班運行造成實際影響。但是,消散階段,即使RVR在550m以上,但VIS基本均低于400m,對進港降落航班造成嚴重影響。

2 預報思路及服務策略描述

2018年12月21日,虹橋機場平流霧天氣的航空氣象預報服務過程可分為預戰術(20日08:00—24:00)和戰術(21日02:00—09:30)兩個階段,共計14個預報結論發布環節。其中,重要天氣預警2份,空管預警3份,例行會商4份,機場警報5份。接下來,筆者將分階段描述當時的預報結論思考過程及服務策略。

2.1 預戰術階段

20日08:30,預報員獲得的形勢預報如圖3所示。21日02:00,地面華東為入海低壓后邊,前期有降水,氣壓場較弱,地面風向偏北風,風速3~6m/s,850hPa在浙北至皖南地區有明顯的切變活動,上海地區高空以東南風為主,云系較多。由此得出結論:上海21日晨有大霧可能,但濃度不高,VIS短時800m,但不考慮低于運行標準(RVR<550m)的低能見度天氣。

由于較長時效的模式資料更新較慢,20日白天基本維持以上結論。16:00民航全國天氣會商時,所用會商材料如圖4所示。有利于產生大霧的環境條件主要是地面的動力及溫濕場變化:一是濕度場條件,由于20日虹橋機場有0.2mm的小雨天氣,上海區域最高降水量為0.5mm,再加之19日低渦過境的降水,所以,地面水汽條件較為充沛;二是風場條件,20日虹橋機場風向由東北風轉西北風,風速2~4m/s,風向有利于上游污染物及霧的輸送,風速有利于局地靜穩環境的形成。

但是,也存在不利于大霧形成的因素。首先,上海地區基礎VIS較好,基本在20km以上,上游崇明地區VIS的更是達到50km,即使有上游污染物及霧的輸送,也基本不會形成RVR<550m的濃霧。其次是高空云系。圖3的平面數值預報圖與圖4的逐時單站預報圖,均顯示出上海區域700hPa至900hPa為西南氣流,低層云系較多,不利于夜間局地的輻射降溫,不利于輻射霧的形成。

因此,基于以上兩方面的考慮,16:00上報民航氣象中心的結論為:明晨能見度短時800m,但RVR>550m,不考慮低于運行標準的低能見度天氣。

20日20:00,當班預報員分析上海探空數據時,發現形勢發生巨大變化:700hPa及以上高空均轉為西北或偏西氣流,溫度線與露點線之差已相對20日08:00有較大分離;850hPa與925hPa風向轉為東北風,中高空云系有消散的趨勢;近地面層1 000hPa以下有淺薄的逆溫層結的形成。新的觀測資料顯示,形勢已開始向霧形成的方向發展。但此時,上海地區自動觀測站顯示,基礎能見度維持在30km。因此,20日20:30空管服務預警的結論為: 21日05:00—08:00的RVR為550~800m。

2.2 戰術階段

圖2顯示,虹橋機場平流霧是由北方上游區域快速向南擴展,后再向東蔓延,虹橋機場一直處于平流霧的東部邊緣位置。

預報員21日02:30開始監控天氣變化,此時的VIS為5 000m,RVR經過12min的短時低于350m后,快速抬升至2 000m以上,且值班室外目視情況良好。因此,判斷此階段的霧正如METAR所示,是團狀的部分霧,預計不會長時間影響虹橋機場,并未發布相關預警。

03:00,虹橋機場RVR瞬間降至250m。此時,預報員觀測值班室外情況,發現虹橋機場一號航站樓清晰可見,因此,維持原結論。

03:30,虹橋機場一號航站已被平流霧覆蓋,難以辨識輪廓。此時,預報員啟動預警程序,一邊分析形勢,制作預報結論,一邊發布機場警報及重要天氣區域預警。預報結論基于上海自動站觀測及環境風場的變化趨勢,考慮霧消預報著眼點為溫度上升,且探空及數值預報分析霧的逆溫層次較淺薄。由此,得出預報結論:03:40—06:00的RVR為200~550m;03:40—08:00的VIS<800m。另外,需要說明的是,此時多種數值模式仍預報上海地區上空為西南風,有云系覆蓋,其產品預報均為漏報。

圖5為戰術階段氣象預警中RVR與VIS預警時段與實際影響時段分布圖。06:00,虹橋機場氣象監測數據顯示,虹橋機場18L與18R跑道端RVR已抬升至550m以上,36L與36R跑道端RVR為300m。綜合考慮圖2中上海區域低能見度區域西退的趨勢及氣溫上升因素,得出預報結論為:21日06:40抬升至550m以上。基于以上結論發布了重要天氣區域預警和空管服務預警。

07:16,圖1顯示,RVR為1 200m并之后一直穩定維持900m以上,VIS為400m,之后有所反復,在200~800m波動,至09:30,VIS穩定抬升至800m以上,虹橋機場大霧天氣結束。

綜合以上兩節的分析可見,預戰術階段,由于三方面的原因造成此次平流霧天氣過程的漏報。一是能見度的客觀預報系統均未預報出此次平流霧天氣過程,而預報員依賴數值模式結果;二是數值模式的天氣形勢預報與實況有較大差異,導致對21日晨天空云系變化未能做出正確判斷;三是虹橋機場平流霧的發生概率較低,相關個例研究和預報經驗總結較少,物理概念模式不夠清晰,導致平流霧發生的環境條件考慮不足。戰術階段,臨近預警與實況基本一致,05:46更新預警中,預報RVR升至550m的時間誤差僅為14min,07:50更新預警中,預報VIS升至800m的時間誤差為0。

3 問題與挑戰

盡管此次過程的霧消時間預報較準,但在預戰術階段和戰術階段均未提前預報起霧時刻,對應霧的預報和服務能力有待提高。此次過程也暴露了相關技術落后、物理模型不清晰等突出問題,客觀預報和案例分析還有待加強。

3.1 霧生消的客觀預報技術相對落后

所有數值模式的霧產品,在此次過程中均為漏報,其中暴露出目前數值預報業務技術水平與航空氣象預報業務的需求之間還存在一定的差距[6]。在業務數值模式中,近地面溫濕場的物理框架精度不高,復雜的海陸、湖陸、城市化等熱動力作用考慮不細致,物理過程更是不適應層結穩定大氣環境下的低層水汽湍流混合。

另外,客觀預報技術的自主改進也在應用中存在受制于人的情況。經過技術改造或調研有較好的預報方案,但考慮到整體數值系統的復雜性,修改計算方案需要外部技術人員的協助,尚未形成客觀預報技術開發的主動權。

3.2 虹橋機場平流霧的主題案例分析不集約,物理模型不清晰

霧,尤其是平流霧,相對于輻射霧、雷暴等在虹橋機場發生的頻率很低,相關的案例分析更少,而相關案例的集約分析和集體討論更是少之又少,尚不能形成一個主題性質的文集以供參考,更難于形成相對清晰的物理概念模型,致使虹橋機場平流霧預報著眼點和預報流程存在不確定和不穩定的問題。

另外,區域性監測數據的缺失加大了此類天氣的預警難度。由于霧的形成一般都在夜間,且區域性強,如果能通過數據分享獲取較大區域的VIS監測數據,就能及時發出警報,提醒值班預報員加強警惕和監測力度,提前分析與服務。但是,目前業務中,關于霧的監測數據相對較少,大部分來自其他氣象機構的圖形產品,不能進行告警和數據處理。

3.3 與管制運行的融合深度不足

近年來,華東空管與氣象聯合復盤的工作已經取得了較大成果,但仍存在問題尚未解決,其中就包含在可預報性較差的情況下,如何向用戶傳達氣象服務產品的不確定性[8]。本次過程考慮了大霧的發生,但通過分析各種要素可知,發生低于運行標準的低能見度天氣的概率較低,因此,20日16:00全國天氣會商中未預報。如果深刻了解空中交通管制在凌晨時段的具體運行需求,即使濃霧發生概率很低,但會產生較大影響時,當班預報員能區別天氣現象,重視其影響運行的危險程度,進一步提前發出低概率事件預警,那么本次服務的效果將有可能獲得正面評價。

4 發展建議

4.1 加強科技攻關,注重自主研發能力培養

霧的立體監測是準確預報的基礎。首先,跨機構的地面監測數據共享將進一步擴大霧的監測范圍,能獲取第一時刻的警告;其次,高時空分辨率的靜止衛星資料,如風云4號、葵花8號等,其20min甚至更短間隔的數據將成為霧監測與識別的一個新的技術突破點;再次,以同化分析模式為基礎,融合地面觀測、高空衛星觀測、大氣三維高解析度全要素場,形成一個表征當前時刻完整的大氣狀態數據立方體,從中獲取與霧相關的溫濕場和動力場信息,對其移動趨勢和強度演變的預測將更有信心。

預報技術的提升,則需要建立集合預報系統[7]。對運行有影響級別的平流霧預報,是國際公認的預報難題,對此不確定度較大的危險天氣,需要建設能夠考慮多種可能因素的集合預報系統,形成客觀概率預報產品,就能滿足預戰術階段流量管理對大提前量、客觀概率預報信息的需求。

自主技術改造能力的培養與預報業務的高質量發展息息相關。預報員在業務實踐中要具有豐富的數據分析經驗和較高的效果評判能力,如果同時能夠具有技術改造能力,將經驗變成可傳播、可復制的技術革新,將評判變成可借鑒、客觀化的技術建議,那么就能動員、引導預報員更好地服務于業務的高質量發展,推動降本增效。

4.2 加強空管氣象聯合復盤分析,強化科學服務

空管與氣象聯合復盤工作能通過重要天氣過程回溯查找氣象預報和服務不足,提出改進氣象服務產品和服務方式的科學建議,提升氣象服務效益[8]。2016—2018年共復盤12次,其中霧的過程3次,分析報告建議,由于霧的預報難度較大,通過建立模型來評估預報結論不確定帶來的潛在運行風險,如就天氣的影響程度、出現概率、預報信心進行組合,結合管制人員運行風險承受能力,并制定具有差異性的運行策略。

注重服務形式和內容的科學性,加強概率預報的應用,需要更多的項目牽引和政策導向,通過聯合復盤平臺,在氣象、管制、流量、航空公司、機場建立跨行業、有特色的聯合科研應用機制,集聚共識,共同參與氣象高效服務體系的設計和建設,其成果是互惠互利的,對航空運行效率的提升也將是顯而易見的。

5 結語

預測未來是人類永恒的追求之一,預測結果的不確定性,也是人類永恒的煩惱之一[9]。對于關系航空運行安全的高影響天氣,平流霧一直是預報業務上的難題之一,開展相關案例的分析和反思十分有必要。

本文回顧了2018年12月21日虹橋機場平流霧天氣的預報和服務過程,反思和評價了預戰術階段和戰術階段的預警情況,為提高平流霧預報能力,及時準確發布預警積累經驗。預戰術階段,客觀預報系統均未預報出此次平流霧過程,天氣形勢預報與實況也有較大差異,導致預報員對21日晨天空云系變化及平流霧發生未能做出正確判斷。戰術階段,預警與實況較一致,預報影響結束時間的RVR>550m的時間誤差僅為14min,預報VIS升至800m的時間誤差為0。

此次過程的分析和反思也暴露出一些問題。基于目前的業務技術水平,霧的生消時刻的準確預報仍十分困難,而相關案例分析不夠集約,預報著眼點和預報流程存在不確定和不穩定,服務產品與空中交通管制運行過程的融合深度仍需提升針對性和精細程度。

此次過程的預報和服務歷程告訴我們,基于自主研發能力培養的專項科技攻關是緩解預報能力與業務需求之間矛盾的有效途徑之一,能賦予技術以持久的活力和創新力,機動靈活地提高預報能力和效率,增強業務的可持續發展水平;空管氣象聯合復盤分析是統籌推進航空氣象高質量發展的必由之路,優化產品內容,提升服務方式,實現精準、定向、多元的航空氣象信息發布。

參考文獻:

[1]Zhou B, Du J. Fog Prediction from a Multi-model Mesoscale Ensemble Prediction System[J]. Weather & Forecasting, 2010(1):303-322.

[2]肖安,許愛華,陳翔翔.江南區域性平流霧的物理量統計特征[J].暴雨災害,2017(2):147-155.

[3]沈俊.上海虹橋和浦東機場霧的分類特征統計分析[J]. 空中交通,2013(6):56-61.

[4]胡伯彥,馮雷,陳志豪.1996—2013年上海虹橋機場低能見度及低跑道視程特征分析[J].氣象科技,2015(1):151-155.

[5]來小芳,陳志豪.上海浦東機場一次平流霧數值模擬分析[C]//第七屆長三角氣象科技論壇論文集.浙江省氣象學會,2011.

[6]馮蕾,田華.國內外霧預報技術研究進展[J].南京信息工程大學學報(自然科學版),2014(1):74-81.

[7]杜鈞,周斌斌.霧的集合預報與集合預報的檢驗[J].氣象科技進展,2016(3):41-47.

[8]孫濤,袁嫻,胡伯彥,李新峰.氣象預報不確定性問題的最優解探討:三方協同決策和復盤分析機制優化民航運行方案的探索與應用[J].中國民用航空,2018(9):47-50.

[9]穆穆,段晚鎖,唐佑民.大氣-海洋運動的可預報性:思考與展望[J].中國科學:地球科學,2017(10):1166-1178.