新時期資源環境承載力評價的幾點思考

張書海 阮端斌

摘要:資源環境承載力是國土空間規劃的基礎和重要支撐,但其在概念界定、理論方法統一、服務規劃編制等方面仍存在諸多問題。本文立足于生態文明體制改革與國土空間規劃體系轉型背景,采用文獻分析法厘清資源環境承載力研究歷程、概念內涵及評價體系等關鍵問題,構建面向新時期國土空間規劃的資源環境承載力評價框架,以期為國土空間規劃編制提供輔助參考。結果表明:(1)承載力研究與國家工業化、城鎮化進程高度相關;(2)新時期資源環境承載力研究應重點關注四個維度的內容:概念的時空動態性、可持續發展的理念、“資源環境系統+社會經濟系統”的承載主體、“人口及其活動規模+承載狀態評價”的承載力表征結果;(3)以往資源環境承載力評價在區域要素流動性、評價指標的共性與個性,以及評價結果的豐富性與實用性等方面存在不足;(4)面向新時期國土空間規劃需求,未來資源環境承載力實踐應強化“資源環境本底表達”“區域承載狀態評價”“要素跨區域流動評估”三個層次的內容。

關鍵詞:國土空間規劃;規劃編制;資源環境承載力;指標體系

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2019.11.007 中圖分類號:TU981

文章編號:1009-1483(2019)11-0039-07 文獻標識碼:A

Several Reflections on the Evaluation of Resources and Environment Carrying Capacity in the New Era

ZHANG Shuhai, RUAN Duanbin

[Abstract] Resource and environment carrying capacity is the basis and important support to territorial spatial planning. However, there are still many problems in the research of resource and environment carrying capacity in terms of concept definition, unified theoretical methods, and integration with planning. Based on the background of ecological civilization system reform and territorial spatial planning system transformation, this paper uses literature analysis method to clarify the key issues of resource and environment carrying capacity research process, concept, connotation and evaluation system, and construct a resource and environment carrying capacity evaluation framework, in order to provide reference for territorial spatial planning. The main conclusions of this article are as follows: (1) The study of carrying capacity is closely related to the process of national industrialization and urbanization; (2) The study of resource and environment carrying capacity in the new era should focus on the four dimensions: the dynamics of time and space, the concept of sustainable development, the host of the "resource environment system + socioeconomic system" and the population and its activity scale as well as bearing status as a result of the bearing capacity;(3) Previous evaluation of resource and environment carrying capacity is insufficient in the regional elemental mobility, the commonality and individuality of evaluation indicators, and the richness and practicability of evaluation results;(4) Facing the needs of territorial spatial planning in the new era, the future practice of resource and environment carrying capacity should strengthen the content of "resource and environment background expression", "regional bearing status evaluation", and "factor cross-regional flow assessment".

[Keywords] territorial spatial planning; planning; resource and environment carrying capacity; indicator system

引言

資源環境承載力是空間規劃的基礎和底線,決定了區域國土空間開發利用的潛力與空間格局布局[1-2]。“十一五”規劃綱要提出以來,國家高度重視資源環境承載力在規劃編制中的作用,強調依據資源環境承載力推進主體功能區建設、開展環境影響評估、規范海洋開發保護、引導農業發展方式轉變、指導災后恢復重建等①。2017年《關于建立資源環境承載能力監測預警長效機制的若干意見》明確資源環境承載力監測預警的管控、管理、協調機制,2019年《中共中央 國務院關于建立國土空間規劃體系并監督實施的若干意見》提出開展資源環境承載能力和國土空間開發適宜性評價的“雙評價”工作,進一步突出了資源環境承載力在“三線”劃定、國土空間開發保護格局優化、國土空間用途控制等方面的基礎性地位。

與上述政策要求相比,資源環境承載力在應用中仍存在概念模糊、方法單一、可操作性差,評價與規劃編制脫節等問題[3-4]。在生態文明體制改革與國土空間規劃體系轉型背景下,傳統的資源環境承載力評價難以滿足新時期的改革需求,亟需對資源環境承載力的相關研究進行梳理,厘清其發展脈絡、概念內涵、評價體系等關鍵問題,在此基礎上構建面向新時期國土空間規劃的資源環境承載力評價框架,為國土空間規劃編制提供技術支撐。

1 資源環境承載力研究的發展脈絡

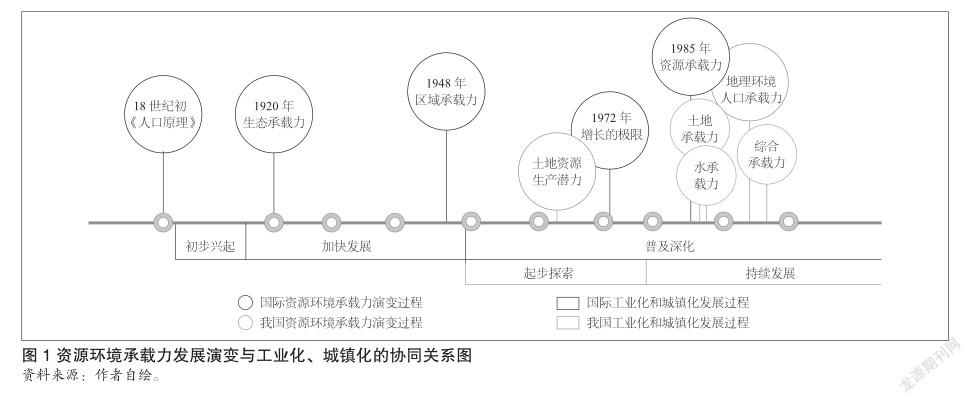

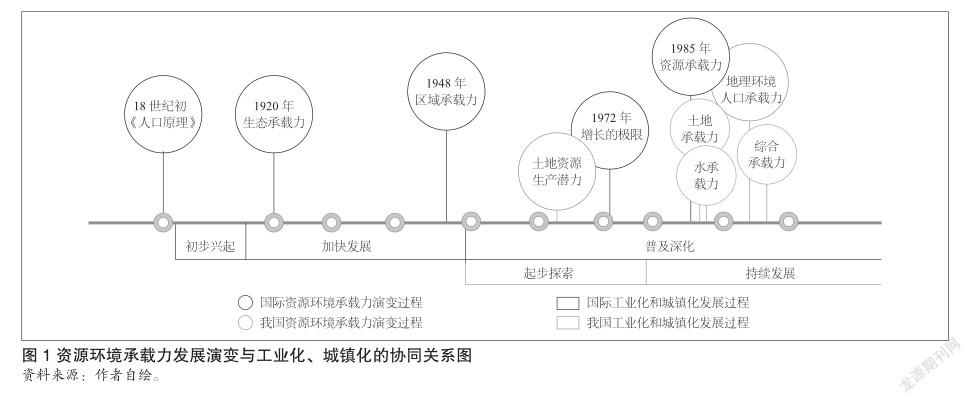

學界對資源環境承載力的源起說法不一,主流觀點認為其衍生于工程概念,后逐漸被引入生態學、地理學、人口學等領域[5],成為真正意義上衡量區域資源、生態環境對人類及其社會經濟活動承載能力的重要依據。18世紀初馬爾薩斯出版的《人口原理》第一次提出人口增長與物資資源供給之間的關系,認為出于資源有限前提,人類發展將受到資源環境限制,奠定了承載力研究的基本框架[6]。20世紀20年代,伴隨人類工業化、城市化進程加快,承載力作為極限容量被引入生態學中。Hawden和Palmer提出生態承載力是在一定時期內,在可持續條件下牧場所能支持的最大牲畜數量[7],強調了承載力的“最大閾值”內涵,此后許多學者以特定棲息地、草場、野生動物等生態系統為對象,探討種群數量與生態環境的影響機制和限制[8-9],該時期對承載力的研究主要集中在生態環境領域,且多為理論層面的探討。伴隨工業化、城市化在世界范圍內普及深化,能源短缺、環境惡化等問題引發了資源環境與人類發展內在關系的思考,促成了1972年羅馬俱樂部構建的“世界模型”、聯合國糧農組織進行的資源承載力研究[10-11]等,進一步闡述了如何在資源環境約束條件下,促進社會經濟持續健康發展。隨著資源環境承載力研究體系的成熟,國際上對其研究轉向文化承載、空間規劃、旅游系統管理等方面的應用[12-13]。

我國資源環境承載力研究整體呈現出起步較晚,發展迅速的特點。20世紀60年代,竺可楨等學者基于“保障糧食產量”的目標,開啟了對土地資源生產潛力的研究[14]。較為系統的資源環境承載力評價則始于20世紀80年代。該時期工業化、城鎮化速度加快,對土地、水、礦產等資源依賴性顯著增強,社會經濟發展需求與有限的能源資源之間的矛盾更加突出,土地、水資源、礦產資源、森林資源等單要素承載力的概念相繼被提出[15-18]。隨著環境意識增強和研究深入,人們逐漸認識到單要素承載力的局限性和生態環境的系統性,研究進一步擴展到了環境承載力、區域承載力、生態承載力、綜合的資源環境承載力等范圍[19-20]。

國內外資源環境承載力研究的演進脈絡呈現出與工業化、城鎮化進程高度相關的特征(見圖1)。從18世紀到21世紀,西方國家走過了從粗放利用資源、資源浪費、環境惡化,到重視能源資源,治理環境的工業化、城市化道路,資源環境承載力的研究也隨實踐需要不斷深化,從種群生態學、資源環境論深入到服務于社會經濟生態發展的應用中。與之相似,中國的資源環境承載力研究在20世紀80年代開始發展和繁榮,成為應對工業化進程中資源浪費、能源短缺、環境污染等問題的一個有效手段,研究注重資源、環境各類要素,并且在探索要素綜合方法方面也做了諸多探索。新時期國土空間規劃給資源環境承載力評價提出了更多要求,傳統“資源+環境”的方法已經不足以支撐這種需求:(1)在生態文明體制改革的背景下,如何進行評價要素的選擇;(2)在高質量發展背景下,社會經濟要素是否應該成為承載力內涵的有機部分;(3)在資源環境要素流動的背景下,如何考慮區域間的要素分配和平衡問題。上述三個方面的問題是新時期資源環境承載力面臨的新課題。

2 資源環境承載力的概念內涵

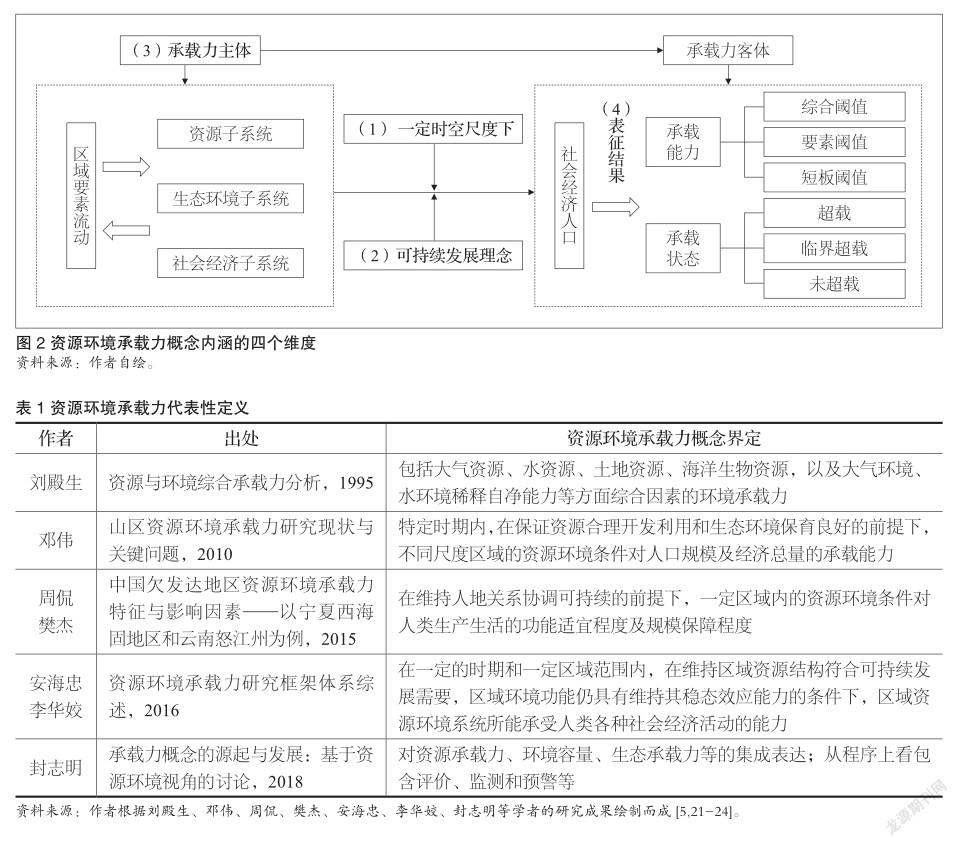

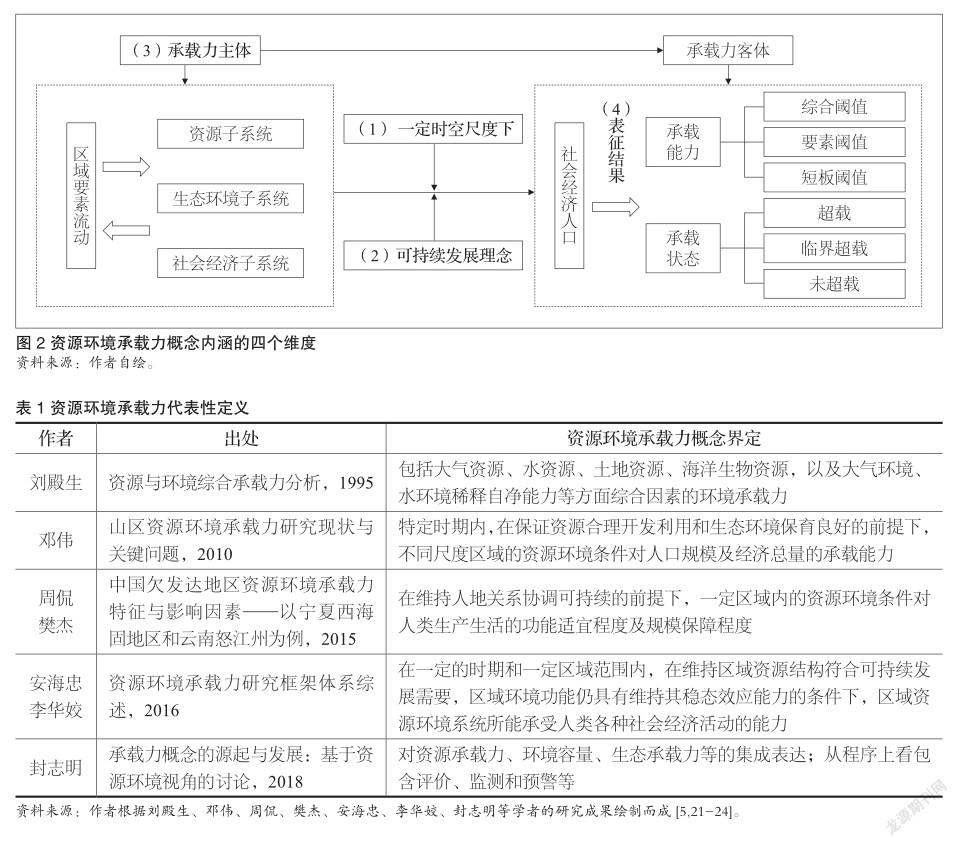

承載力是一個寬泛、動態的概念,其內涵和外延在近百年的研究和實踐中不斷拓展和更新。承載力的命名尚缺乏統一標準,當前普遍采用的是以承載主體方式命名,如資源承載力、環境承載力、生態承載力等;從承載客體來看,可分為人口承載力、產業承載力、文化承載力等;以研究區域劃分,如城市承載力、山區資源環境承載力等。借鑒具有代表性的承載力概念,結合國土空間規劃編制需要,本文認為資源環境承載力是一個綜合概念,其內涵應包括:在一定區域范圍內,在特定的時間期限內,在維持區域可持續發展條件下,當地的資源稟賦、生態環境、社會經濟發展要素,以及考慮一定成本收益評估基礎上資源環境要素在區域間流動的可能前提下,上述要素所能承載的人口及其社會經濟活動的能力(見表1)。

為更好支撐國土空間規劃編制,資源環境承載力的概念內涵應該突出以下幾個維度(見圖2):(1)時空動態性:資源環境承載力不是一成不變的,不同的時間尺度、不同的地域范圍,以及考慮區域要素流動可能性情況下,資源環境承載能力的內涵會存在差異。在編制國土空間規劃過程中,應結合規劃年期、編制層級(國家級、省級、市縣級、鄉鎮級)等的要求和特點,選擇合適的時空尺度進行評價。(2)可持續發展的理念:資源環境承載力評價需要一個標準,而人口、經濟、資源、環境協調的可持續發展應該成為評價目標,該目標強調了保證資源合理開發利用、保護生態環境、維持人地關系協調等要求,其與新時期國土空間規劃倡導的綠色生產方式和生活方式、推進生態文明建設等具有內在統一性。(3)“資源環境系統+社會經濟系統”的承載主體:當前比較常見的研究范式是以資源、環境等自然生態子系統作為承載主體,選取土地資源、水資源、大氣環境等要素作為評價標準,而忽略了社會經濟水平對區域發展的支持作用。在高質量發展的要求下,應考慮基礎設施、服務設施的社會經濟(人造環境)子系統,將公共服務均等化發展目標融入到資源環境評價體系之中,將其視作同樣重要的發展條件,更加綜合、客觀地反映實際承載和發展潛力,服務空間規劃編制。(4)人口及其活動規模作為承載能力表征結果,區域承載狀態指導國土空間布局:考慮到資源環境承載力評價結果對規劃決策的支持作用,應將表征結果轉化為人口規模及其社會經濟活動規模。并通過設定閾值,明確區域承載狀態(承載力有余、處于臨界值還是超載)、能容納多少人口、經濟產業、社會發展規模等,更好識別區域發展優勢、劣勢、機會和威脅,使國土空間規劃編制能夠在此基礎上合理配置資源,優化國土空間布局。

3 資源環境承載力的評價體系

資源環境承載力評價方法多樣,涵蓋農業生態區域法、因子分析、聚類分析、系統動力學、狀態空間法、生態足跡、能值分析等[25-26],基本形成了定性定量結合、要素綜合、靜態評估與動態監測結合的評價方法體系。上述方法多以構建指標體系為基礎,輔之以相應的測算思路、系統模型,指標體系的科學合理性直接影響最終評價結果的質量。

本文對已有研究進行系統梳理,將評價指標體系構建邏輯歸納為以下4種:(1)Ⅰ類,采用土地資源、水資源、水環境、大氣環境、地質環境等因子從資源和環境兩個維度對資源環境承載能力進行評價,應用于城市規劃區、省級主體功能區劃等[27-28];(2)Ⅱ類,認為資源環境承載力是一系列發展變量和制約變量共同作用的結果,從自然資源、社會條件、環境資源三個方面選取相對應的發展變量和制約變量,并對其進行比較加權,獲得最終承載狀態指數[21];(3)Ⅲ類,將資源環境承載力分解為資源支撐、環境約束、社會經濟系統施壓三個方向的力,計算支撐(土地、水、能源資源等)、約束(污染排放、污染治理、能源消耗等)及壓力(人口、經濟等)子系統共同作用結果[29];(4)Ⅳ類,沒有對資源、環境與社會經濟系統內部關系做明確區分,直接構建包含上述三個子系統的指標體系,采用熵值法、均方差決策法等確定權重,獲得綜合評價結果[30-31]。

指標體系構建差異反映了對資源環境承載力概念內涵的不同理解。指標體系Ⅰ類強調資源環境承載力是一種正向的支撐“能力”,即在沒有人類社會經濟系統干預之初,單純的自然資源生態子系統所能發揮的功能作用;指標體系Ⅱ類和Ⅲ類將資源環境承載力視作資源環境和社會經濟子系統共同作用的結果,即在資源環境系統支撐人類社會經濟發展的同時,人們也通過生產生活等活動對資源環境系統施壓,二者相互作用,最終達到的一種承載“狀態”;指標體系Ⅳ類則反映了當前資源環境承載力研究的重難點尚未取得突破性進展,資源環境與人類社會經濟系統的互動與反饋機制不清,二者受時間、技術進步、管理水平提升等影響路徑、影響程度尚不明晰。

此外,面向國土空間規劃統籌空間、優化布局、強化底線約束的現實需求,以往資源環境承載力評價體系存在三個方面的局限性:一是評價忽略了資源環境要素的區域流動性。許多資源環境要素的分布本身具有跨區域動態變化特征,南水北調、西氣東輸等工程更是為承載力的調整提升提供了可能,區域要素流動性的缺失一方面夸大了北京等經濟實力較強城市的“短板效應”,另一方面也不利于促進跨區域的資源有效配置;二是評價指標共性與個性結合不足。我國各地區資源稟賦條件差異巨大,經濟發展的驅動力和模式也有顯著差別,以往資源環境承載力評價多以個案為主進行指標體系構建,一定程度上體現了評價的特殊性。然而,對于我國這樣一個幅員遼闊的大國,資源環境承載力評價若缺乏部分通用標準,編制依據千差萬別,不利于國土空間規劃的編制實施。三是評價結果缺乏豐富性與實用性。以往指標評價結果多表達為相對的承載狀態指數,即該區域是否已經超載、臨界超載或未超載,為規劃編制提供了一定參考。但新時期國土空間規劃要求進一步提升,需要依據資源稟賦、環境本底等劃定生態功能保障基線、環境質量安全底線、自然資源利用上線,資源環境承載力評價就不能僅停留在承載狀態層面,還應進一步剖析區域承載優劣條件,通過綜合閾值、要素閾值、短板閾值等多維度的結果表達,為國土空間規劃編制提供更多樣、更直接的決策參考。

4 面向新時期國土空間規劃的資源環境承載力評價框架

新時期國土空間規劃工作已全面展開,為提升規劃編制的科學性,本文在整合上述研究成果的基礎上,提出建立三個層次的資源環境承載力評價框架,為完善當前的“雙評價”工作提供參考。第一,從被評價對象本地的自然資源和環境(包括自然環境和人造環境)條件出發,厘清和測度區域內自然資源稟賦、生態環境和基礎設施、服務設施本底,識別區域資源環境支撐和約束因子;第二,分析區域內人類生產生活等活動形成的資源消耗、污染排放等壓力指數,與相應承載能力進行比較,進行區域綜合承載狀態評價;第三,綜合資源環境和社會經濟系統,考慮區域要素流動的成本收益,進行資源環境要素跨區域流動的動態評估,并提出時空動態承載力的配套政策建議。

評價要素選取方面,應強化自然資源類要素和設施服務類要素的結合。不僅應考慮傳統的土地資源、水資源、氣候、生態、環境、災害等自然要素,還應結合高質量發展需求,對區域基礎設施、公共服務等反映“社會經濟支撐能力”的要素進行評價。依據這一思路,建立由目標層、指標層和評價標準構成的綜合的資源環境承載力評價指標體系。其中(1)目標層:圍繞資源環境承載力,建立多維子目標,綜合反映區域自然地理環境特性、生態環境修復和改善要求、社會經濟發展等內容,形成自然資源、生態環境、社會經濟等子系統;(2)指標層:針對不同子系統,分別選取能夠從不同層面反映目標實現程度的因子,如采用土地資源、水資源、礦產資源等衡量區域資源稟賦;水環境、大氣環境、土壤環境和地質環境等衡量生態環境子系統;交通、教育、醫療衛生、社會保障等衡量區域基礎設施和公共服務水平。(3)為提高規劃的科學性,因地制宜開展規劃編制工作,承載力評價還應充分考慮區域差異,針對不同區域發展目標和實際情況,采用短板指標強化、模型求解、專家打分等方法確定評價指標權重。

區域綜合承載狀態評價方面,應結合人類社會經濟活動對資源環境系統造成的壓力。采用建立指標體系、生態足跡、能值分析等方法,衡量一定時間空間范圍內由于人口規模增長、從事生產經營、開展社會活動等消耗的資源數量,以及由此造成的生態破壞、環境污染程度,獲得綜合壓力指數,并與區域承載能力進行比較,判斷區域承載狀態(已超載、臨界超載或未超載及相應的承載程度)。通過灰色關聯法、Spearman等級相關系數、障礙因子診斷等方法還可以進一步識別影響區域承載力的關鍵要素。

資源要素短板和地方發展需求關系平衡方面,為了合理有效配置資源,強化區域協作,服務于國土空間規劃編制,應將被評估區域視作一個可與周邊地理單元進行資源交換的開放系統,因地制宜地考慮資源要素在區域間流動的可能性與成本收益。這種可能性要以厘清不同區域之間的承載能力、承載狀態和關鍵短板要素為前提,明確不同區域間的資源環境承載力相互作用關系,即哪些區域屬于資源環境要素(潛在)“輸出”區域,哪些區域屬于資源環境要素(潛在)“吸入”區域。在此基礎上,重點面向嚴重稀缺的可移動資源(如水資源、礦產資源、糧食等)進行成本收益核算,比較資源成本、工程建設與維護成本、資源輸出的環境成本等成本之和,與由資源輸入帶來的經濟效益、減少資源開采的生態效益等綜合效益進行比較,以判斷是否進行資源環境要素交換,調整要素跨區域流動指數,修正資源環境承載力評估結果。根據規劃編制需要,還可以設定科技進步、管理水平提升、人類生產生活方式轉變等情景,更加客觀地進行承載力的預測和提升。

5 結語

國土空間規劃是國家空間發展的指南、可持續發展的空間藍圖,科學合理的資源環境承載力評價是空間規劃編制的基礎和前提。承載力研究歷經百年,由傳統的單要素評價走向綜合要素評估,其評價方法也不斷朝著科學化、精細化方向發展。本文在綜述承載力已有研究的基礎上,認為資源環境承載力研究伴隨工業化、城鎮化進程不斷發展;其概念具有寬泛、動態的特點,面向新時期國土空間規劃編制要求的承載力內涵,應當注重概念的時空動態性、可持續發展的理念、“資源環境系統+社會經濟系統”的承載主體,以及人口及其活動規模、承載狀態作為承載力表征結果四個維度;在評價體系構建方面,應充分考慮資源環境要素的區域流動性、評價指標的共性與個性,以及評價結果的豐富性與實用性。未來資源環境承載力可在三層次評價框架下,開展更深入與系統的研究,以更好支撐和服務于國土空間規劃,實現更高質量、更有效率、更加公平可持續的國土空間開發保護格局。

注:

①參考中華人民共和國國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要(2006年),國務院關于印發全國主體功能區規劃的通知(2010),環境保護部、國家發展和改革委員會、財政部關于加強國家重點生態功能區環境保護和管理的意見(2013),國務院關于印發全國海洋主體功能區規劃的通知(2015),國務院辦公廳關于加快轉變農業發展方式的意見(2015),中共中央、國務院關于推進防災減災救災體制機制改革的意見(2016)等法律法規文件。

參考文獻:

[1] 岳文澤,代子偉,高佳斌,等.面向省級國土空間規劃的資源環境承載力評價思考[J].中國土地科學,2018,32(12):66-73.

[2] 李林林,靳相木,吳次芳.國土空間規劃立法的邏輯路徑與基本問題[J].中國土地科學,2019,33(1):1-8.

[3] 張興.資源環境承載力評價與國土空間規劃關系探析[J].中國土地,2017(1):31-33.

[4] 封志明,楊艷昭,閆慧敏,等.百年來的資源環境承載力研究:從理論到實踐[J].資源科學,2017,39(3):379-395.

[5] 封志明,李鵬.承載力概念的源起與發展:基于資源環境視角的討論[J].自然資源學報,2018,33(9):1475-1489.

[6] Malthus T R. An Essay on the Principle of Population[J]. History of Economic Thought Books, 2011,41(1):114-115.

[7] Hadwen I A S, Palmer L J. Reindeer in Alaska[M]. Washington: US Department of Agriculture, 1922.

[8] William Rees. Urban ecological footprints: Why cities cannot be sustainable—And why they are a key to sustainability[J]. Environmental Impact Assessment Review, 1996,16(4).

[9] Santoso E B, Erli H K D M, Aulia B U, et al. Concept of Carrying Capacity: Challenges in Spatial Planning (Case Study of East Java Province, Indonesia)[J]. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2014,135:130-135.

[10] Koehler J E. The limits to growth: a report for the club of Romes project on the predicament of mankind[M]. New York: Universe Books,1972.

[11] UNESCO & FAO. Carrying Capacity Assessment with a Pilot Study of Kenya: a Resource Accounting Methodology for Exploring National Options for Sustainable Development[R]. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1985.

[12] Seidl I, Tisdell C A. Carrying capacity reconsidered: from Malthus population theory to cultural carrying capacity[J]. Ecological Economics, 1999, 31(3):395-408.

[13] Cheng J, Zhou K, Chen D, et al. Evaluation and analysis of provincial differences in resources and environment carrying capacity in China[J]. Chinese Geographical Science, 2016, 26(4):539-549.

[14] 竺可楨.論我國氣候的幾個特點及其與糧食作物生產的關系[J].科學通報,1964(3):189-199.

[15] 趙永江,徐傳寶.河南省土地潛力和承載力研究[J].地域研究與開發,1990(z3):45-47.

[16] 阮本青,沈晉.區域水資源適度承載能力計算模型研究[J].土壤侵蝕與水土保持學報,1998(3):58-62,86.

[17] 王玉平.礦產資源人口承載力研究[J].中國人口·資源與環境,1998(3):22-25.

[18] 吳靜和.浙江省森林資源的承載能力[J].浙江林學院學報,1990(3):4-11.

[19] 洪陽,葉文虎.可持續環境承載力的度量及其應用[J].中國人口·資源與環境,1998(3):57-61.

[20] 石憶邵,尹昌應,王賀封,等.城市綜合承載力的研究進展及展望[J].地理研究,2013,32(1):133-145.

[21] 劉殿生.資源與環境綜合承載力分析[J].環境科學研究, 1995(5):7-12.

[22] 鄧偉.山區資源環境承載力研究現狀與關鍵問題[J].地理研究,2010,29(6):959-969.

[23] 周侃,樊杰.中國欠發達地區資源環境承載力特征與影響因素——以寧夏西海固地區和云南怒江州為例[J].地理研究,2015,34(1):39-52.

[24] 安海忠,李華姣.資源環境承載力研究框架體系綜述[J].資源與產業,2016,18(6):21-26.

[25] 李華姣,安海忠.國內外資源環境承載力模型和評價方法綜述——基于內容分析法[J].中國國土資源經濟,2013,26(8):65-68.

[26] 劉文政,朱瑾.資源環境承載力研究進展:基于地理學綜合研究的視角[J].中國人口·資源與環境,2017,27(6):75-86.

[27] 黃敬軍,姜素,張麗,等.城市規劃區資源環境承載力評價指標體系構建——以徐州市為例[J].中國人口·資源與環境, 2015,25(z2):204-208.

[28] 董文,張新,池天河.我國省級主體功能區劃的資源環境承載力指標體系與評價方法[J].地球信息科學學報,2011, 13(2):177-183.

[29] 李麗紅,承載力評價及生態環境協同保護研究[M].保定:河北大學出版社,2017

[30] 姜長軍,李貽學.基于熵值法TOPSIS模型的陜西省資源環境承載力研究[J].資源與產業,2017,19(3):53-59.

[31] 歐弢,張述清,甘淑,等.基于GIS與均方差決策法的山區縣域資源環境承載力評價[J].湖北農業科學,2017,56(3):454-458.