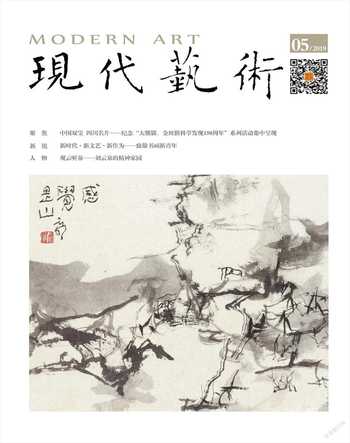

“墨道”三人行

洪厚甜

“墨道”三人行書法藝術展

開幕時間:2019年5月4日(星期六)上午10:30

展覽時間:2019年5月4日——5月6日

展覽地址:成都市琴臺路詩婢家美術館

“墨道”并非墨子學說,而是中國書法文化與絲綢之路傳播相關聯的“路徑”,所以“墨道”三人行書法藝術展的意義便是遵循書法創作規律的書寫,傳播書法文化的路徑。

有趣的是參展的三位書法藝術家都是來自絲綢之路的中國起點城市。北京張瑞田,首都是“一帶一路”的指揮中心,是中國政治文化經濟中心,理所當然是新時代“絲綢之路”起點;武漢蘭干武,長江大碼頭,海上絲綢之路起點,中南大都會,荊楚文化核心區;成都牛放,中國內陸中心城市,中歐鐵路起點,巴蜀文化核心區。基于此,本次展覽除了書法學術價值外,還多了一層對外交流傳播意義。這也正是恒久傳承的“絲路精神”!

三位都是作家,作家是思想者,這和古人研習書法藝術的流程十分吻合,這種驚人的一致彰顯的是學以致用的精神。書之大者,其精神獨與天地相往來。三位皆為60后,親歷了非常年代以及大變革時代…… 大時代的磨礪是另一種造化,其人生的成熟必然影響到思想和藝術的維度。就其書法之“術”而言,他們皆脫胎于碑帖,從傳統中飽吸營養,又不默守陳規,其書風或圓熟精悍、氣魄雄偉;或樸厚勁秀、貌拙氣酣;或雍容平和,俊雅飄逸……書體具有獨立風格,個性凸顯,辨識度極高,尤其是筆墨之間自然流露出的書卷氣是三位藝術家的共同特質,以其筆墨之脫俗故其境界當可謂漸入佳境。

此次三位書家從各自作品中遴選出數十幅力作展陳,期與廣大同道交流共享。鳳凰涅槃,作家之學養與書法專業功夫化為一體,給我們帶來漢字書寫一種別樣之美感,具有極強的藝術感染力;不難窺見書家胸中丘壑及雅量操守。堅定文化自信,推動文化繁榮,并非一句空話,藝術家們的實踐,就是對此所作的一種答卷。這也正是我們所期待的。

“墨道”三人行書法品評

張瑞田:精神之根 抒情之魂

我為什么喜歡隸書,為什么對這樣一種書體有著如此強烈的精神依戀?依據當然不會是一種,然而,起主導作用的是隸書的莊嚴。

《張遷碑》是莊嚴的,《禮器碑》《乙瑛碑》《史晨碑》是莊嚴的,一個時代的漢隸,也是莊嚴的。我們內心對人生與未來的猜想,也一定是莊嚴的。莊嚴是我們的精神之根。

東漢是中國隸書集大成的歷史時期,高手如云,名碑林立。本是書法載體的文字,終因文體雷同,思想蒼白,使人們把興趣集中在文字的體式上,即隸書書體。不同的歷史時期,在不同書法家的書寫實踐里,隸書的生命一次又一次被擊活。

當代隸書創作,以其獨有的感受,確定了自己的隸書審美判斷。一些長于隸書創作的書法家,以對隸書的“全知”,達到了書寫隸書的“全能”,使當下的隸書創作有了新的語言。他們從歷史的高度,接近隸書,認識隸書,通過隸書書寫包容個人的生命情感。他們駕馭著輕重緩急的線條,注重章法的變化,追求字與字的差異,實現個性與抒情性的交融。

書法藝術,終以其文化的內涵,展示出自身高度的文化復合價值之藝術魅力。

蘭干武:筆筆無憾 勢勢有源

書者,本乎天地萬物之靈氣,結于文心墨韻,乃成佳構。

蘭干武先生的書法創作,給人的總體印象是:他要把他所要表現的東西淋漓盡致的表現出來,而不有所保留。換言之,他想讓你看到的,一定會盡力的讓你看得清楚明白。這使他在書法創作上結構單純而巧妙,線條多變而有所節制。這一切,使得他的書法作品整體呈現出一種平和勁質的風格,有似其為人也。

所以宋人“意”的書法對他是有極大吸引力的。他筆法的閑適和散逸來自宋人,又在宋人的底子上加上某種章草的奮曳,便使他的書法于閑逸中平添了表現性的緊張。他于帖之外對碑的興味便奠于此。由此,他的書法奠基于帖又兼有碑之醇厚。比如,他既能寫那種比較文氣的手札小品,一派蕭散風度,也能寫比較古拙蒼茫、天真爛漫的碑體行書,有點謝無量馬一浮的味道,還能寫大氣開張的經典漢隸。尤其令人驚訝的是他的隸書,沒有時下隸書的那種缺胳膊缺腿,少了雁尾,而是高古雍容,尤得《張遷碑》及清人伊秉綬之神髓。近來,他又轉向綿謹精粹的手札,娓娓寫來,則又是道盡清流的本色。

牛放:天機逸蕩? 觸處生春

作家、詩人牛放的另一個身份是書法家。牛放的書作,可以有不同的觀察角度,不同的判斷和認知,但將其指稱為文人書法,想來不至于離題太遠。

常人的寫字,有可稱為書法者,有不可稱為書法者。文人的字固不如書史上的碑帖一樣規整,但因了它獨特的個性,深藏的情味,不在書法家之下。

于蕭散中寓整飭,于嚴肅中有放達,亦溫亦峻,墨趣深郁,出新意于法度之中,其精心之作,尤有幻象吐芒,瀲滟生波的氣韻,仔細觀摩,則又似可品出那消愁舒憤、心事遼遠的精神理念來。

他寫的東坡樂府中的名作,《念奴嬌·赤壁懷古》,以長卷形式表達深宛的內容,既富于邏輯的力量,線條連屬毫不含糊,又在轉折頓挫中烘托出一種充盈的張力,線條伸縮有致。筆不到意亦到,尚有裊裊不絕之想。

牛放的藝術表現,得益于他童年在平武深山的野蠻生長。自由的奔跑,痛苦的摔打,泥墻草屋,風霜雨雪,生活的拮據,挖野菜、捉野鳥、逮野魚、摘野果……與大自然零距離的接觸,本身也變成大自然的一份子。心眼之所觸及,無一不是自然天籟最真實、最生動的生命表現形態,所以牛放的書法意象本質上是自然生命形態的投射。

無論他后來閱讀多少文學、歷史、藝術、哲學的書籍,都不能代替童年時代與大自然相交融、那種深植血液的生活經驗,這種經歷一旦與藝術創作相接洽,大自然意象則異變為感覺經驗和藝術信息。枯藤老樹、閃爍星月、絕塞古墻、叢莽荊榛,彗星的流線、夜螢的穿梭,野果的炸裂、禽鳥的啁啾,以及厚重到千年不醒的碉樓,肅然令人頓然憬悟的古寺……都是他的書法意象。

雖然說牛放書作深植于傳統,但他也在力圖突破傳統范式。結字的時候,因字賦形,揖讓之得體,收放的多變,似在不經意間涉筆成趣。空間位置的傾斜,互相拗救,發揮到極致,整體氣氛是散逸、疏放,悠遠。間架安排,則是線條生澀,信手為字,仿佛亂石鋪街一樣。而其大體的氣象,則是樸拙含明快,以優游出頓挫。既斂氣而蓄勢,也縱放而取姿。一番恣縱,一番勒控,一番停蓄,一個字即是一個有機體,渾浩流轉,生意紛披。險象環生中,自有一番疏朗含蓄,更有一番雄邁穩當,一種心悟手從的“自家法”。

牛放兄刻苦篤實、芒鞋簡從,勤求思想和趣味,癡情于智慧,拿出的東西沉潛扎實。像市民一樣生活,像上帝一樣思考,書作中之所以充滿意象與靈性。常言說詩和遠方乃是一體的兩面,對于牛放而言,詩和遠方,都在他的毛筆運轉的軌跡之下。