苦難是輝煌的底色

——我寫《畫魂——潘玉良傳》的前前后后

石 楠

《畫魂——潘玉良傳》已經出了17版了。很多朋友關心這部書的創作經歷,想要我談談寫作《畫魂——潘玉良傳》的歷程和這部書面世前前后后所發生的一些鮮為人知的事。

首先要講的是潘玉良的姓氏之謎,也是我這本書書名的幾次變更過程,為什么開始發表在《清明》雜志上題為《張玉良傳》,在人民文學出版社首次出版時書名為《畫魂——張玉良傳》,后來又改為《畫魂——潘玉良傳》?她到底是姓張還是姓潘?我認為她姓張的依據是她在法國舉辦的《潘張玉良夫人畫展》說明書。她丈夫姓潘,她將夫姓放到自己姓氏的前面是中國封建社會男尊女卑的傳統習俗。在《清明》雜志上發表時,我認為不應該沿襲傳統習俗,所以用了《張玉良傳》為題。1983年3月,人民文學出版社在出書前,請我去做些調整、補充和修改,編輯要我重新起個書名,張玉良傳作為副標題,并要求這個書名既要簡潔響亮又要符合書的內容。我想了很多都不滿意,就與住在對門房間也在改書稿的上海作家張錦江和西藏文聯主席益希單增商討,請他們幫出主意。《畫魂》這個書名就是益希單增幫我想出來的。后來又改為《畫魂——潘玉良傳》,是因隨著這本書在海內外產生的巨大影響,她那些散居在海內外的同事、學生、朋友讀到這本書,紛紛給我寫信,說她一直以潘姓行世,建議最好改成潘玉良傳為好。我接受了這個建議,在后來再版中,都改作《畫魂——潘玉良傳》了。后來又有人說她的本名叫陳秀清,但已無從查證。

我為何要寫潘玉良

一部能引起讀者廣泛共鳴的作品,一定是從作者心靈深處噴涌出來的真情實感之作,它是作者心靈的傳記。我為何要寫潘玉良,這與我的坎坷經歷、我的人生體驗有著密不可分的關系。

《畫魂——張玉良傳》 人民文學出版社1983年7月版

我出生在日本帝國主義侵略中國的年月,母親生我在逃難的路上,也注定了我的人生要與苦難相伴。

我的家鄉在安徽省太湖縣李杜鄉筆架山下一個小山村。風景優美,卻貧窮落后,我在那里度過的是凄楚寂寞的童年。

我是母親的第五個女兒,前面有四個姐姐,因為家貧,生下不久都送給了人家,其實是令人心碎的丟棄。父母打聽到誰家沒有小孩,就在漆黑的夜里,悄悄把嬰兒放到人家門口,然后躲到屋角后面,點燃一掛鞭炮,惹得村狗汪汪叫,嬰兒嚇得哇哇哭,這時沒孩子的人家會出來將嬰兒抱起。送出去的四個姐姐,兩個被活活餓死了。我之所以幸免于難,這得感激我的祖母,她堅持要留下我,說留個姐姐,才能引來弟弟。

我家祖上都是文盲,祖父是鐵匠,常年在江南貴池鄉下打鐵。父親是老實巴交的農民。我們那里屬于大別山老區,解放前夕,兵荒馬亂,山里的地主紛紛賣掉田地往外逃亡,祖父一下買了一些很便宜的田,興奮過度,引發腦溢血去世。結果是給父親買了頂地主帽子,我便成了地主的女兒。我想上學,沒有讀書機會,只在夜校的掃盲班識得幾個字。直到我長成16歲的大姑娘,才在鄉里小學校老師的幫助下,走進校門,插班進五年級。

我十分珍惜這個機會。1955年夏,我以全區第一名、全縣第二名的成績,考取了太湖中學,靠幾元錢的助學金和一些老師的資助,勉強升學。

我初中畢業,父親的肺結核病一天重似一天,母親又因缺乏營養,雙目失明。因為我是地主的女兒,學校再也不敢繼續給我助學金。雖然我的學習成績總是班級第一名,可我仍然不得不終止學業,到安慶市當學徒工。每月只有12元錢的生活費,我還要省5元錢接濟家里,5分錢的蘿卜角當菜吃一個禮拜。可艱苦的生活并沒有泯滅我的求知欲,我看一切能夠找到的書,不放過任何一個自學的機會,上函授,聽講座。安慶市圖書館是我最愛去的地方,我幾天就去換借一本書,認認真真寫讀書筆記,知識的甘霖潤澤著我痛苦的心靈。我在小工廠一待就是20年。20年,多么漫長啊,地主女兒的帽子,在強調階級成分和階級斗爭的大氣候下,就像一塊沉重的石磨壓在我的頭上。我飽受冷漠和歧視,不管我如何努力工作,我的工作如何出色,好事都沒有我的份,運動一來我就要提心吊膽,害怕有什么禍事要突然降臨。但這20年,也是我豐富自我、提高自我的20年。我讀了大量古今中外名著,寫了成麻袋的讀書筆記,為我后來的寫作,積累了豐富的語言和人生體驗。

打倒“四人幫”后,國家要編輯全國古籍圖書善本書目,我因自學過一點古文,1978年調到安慶市圖書館,成為一名古籍管理員。這時我已是41歲的人了,膝下兩兒一女,家務繁重,但為了能自由航行在書海里,啃起了生澀的古文,像小學生那樣向老先生請教,將詩詞、文段抄在卡片上,隨時帶在身上,供上下班路上背記。到了1981年,我已讀了較多的古籍,開始萌生為巾幗才女立傳的念頭。我們古籍部,常常有學富五車的老知識分子過來看書借書,我與他們中的很多人都成了忘年之交。記得一天快要下班的時候,時任安徽省政協委員、原國民黨新疆省代理書記李帆群老先生來找我借安徽的地方志,他正在編著《安慶史話》。當我把他所要的地方志從書庫拿出來交給他時,他對我說:“你不是想要為巾幗中的一些不見經傳的才媛立傳嗎?我想到一個人,我建議你寫寫她。她叫潘玉良,是潘贊化把她從妓院里贖出來的,她進過上海美專,去巴黎留過學,回國后在南京中央大學藝術系教過書,后來去了法國就再沒回來,聽說她在巴黎還很有名氣呢。我和潘家做過鄰居,知道這事。”這時下班鈴聲響了,我們各自往家走。可我的心情卻無法平靜,心里總在想:一個出身青樓、生活在社會最低層的女人,她是怎么成了中國最高學府的教授、世界藝術都會巴黎的知名畫家的?我想象著她的身后一定是一串串的滴血足跡。我被自己的想象激動著、吸引著、熱血翻滾著,飯不下咽,匆忙扒下幾口飯,冒著夏日正午的強烈陽光,匆匆趕到李老家,請求他立刻帶我去拜訪潘贊化的兒媳婦彭德秀老人。

彭德秀老人,給我出示了潘玉良的一張自畫像、潘贊化送給玉良的嵌有他們合影的項鏈、三張印有玉良雕塑作品的明信片和一張《潘張玉良夫人畫展》說明書。她還給我看了玉良下葬時的一組照片,說是他們家的表親去年從法國帶回來的。我從彭德秀老人那里借回了畫展說明書、自畫像、三張明信片和一些照片,翻拍復印后就還給了她。我想請她談談潘玉良,她說她從沒有見過這位姨母,也并不了解她,無法給我提供更多的情況。

我反復研究了這些資料,畫展說明書上有兩篇文章。一篇是郭有守寫的《我所認識的潘張玉良夫人》,介紹她的生平簡歷。另一篇是東方藝術館館長耶賽夫介紹她藝術成就的文章。就憑這點資料,加上合理推測和想像,我寫了一篇5000多字的文章,題為《旅法女畫家潘張玉良》。這只能算是一篇人物小傳,我投給了當時安徽省文化廳主辦的文藝理論刊物《藝壇》,刊發在1982年第2期上,1982年第9期《新華文摘》全文轉載。

這篇小傳,沒能把我想要表達的東西抒發出來,我心里仍然堵得慌,感到日夜不安。我讀過《鄧肯自傳》《戈雅》《懺悔錄》和被稱作美國傳記小說之父的歐文·斯通的很多作品,就萌生了以玉良這個人物為題材寫傳記小說的念頭。我將這篇短文文稿給一位前輩看,說了我的想法,得到他的鼓勵,我更有了信心,開始利用業余時間走訪曾在上海美專和南京中央大學藝術系上過學的老畫家和老知識分子,繼續研究潘玉良。潘玉良的生活空間非常廣闊:揚州—蕪湖—上海—巴黎—羅馬—上海—南京—巴黎;她經歷的時代漫長,從辛亥革命到粉碎“四人幫”;性格的成長很復雜:孤女—雛妓—小妾—美專學生—留學生—教授—藝術家。這對我來說,難度很大。歷史的、地理的、民俗的、文學的、藝術的、美術的種種知識,都感到不夠用。而我所掌握的潘玉良的材料都來自間接,只不過是潘玉良一個粗略的人生足跡。我既沒條件去采訪她的親朋故舊,又沒條件去看看她足跡所至的地域,我只能沿著線索到書海中去求索,多讀書,拜能者為師。凡是她所到過的地方,我都跟蹤著去研讀那里的史志、游記、民俗,以至名勝古跡、城市建筑,比如里昂的絲織業、巴黎的藝術、羅馬的頹垣殘柱,以及那個時代巴黎的城市布局,哪怕文中只提及一筆,我都會圍繞著它去翻閱大量資料。

那時我在安慶市圖書館古藉部工作,分管著兩個大書庫、一個閱覽室和編目工作,工作很繁重,而且上班時間不能看與工作無關的書,我只能利用早晚下班時間研讀資料。因用眼過度,眼睛出了毛病,醫生建議不要再看書,否則有失明的危險。我怎么能不看書?眼睛痛得全身痙攣無法控制時,我做做按摩又繼續工作。在燈下坐到晚上11點,直到眼睛什么都看不見為止,早晨4點就又強迫自己起床。那時正值1981年嚴冬,我體質不好,老感冒,經常噴嚏接噴嚏,打得鼻涕眼淚潸潸。愛的力量讓我堅持下來。所幸的是,我喜歡美術,曾經讀過一些美術作品和美術史,為寫潘玉良提供了一定條件。由于我沒有辦法掌握傳主的生活細節和她的真實內心情感,只能采用小說的形式來刻畫她。這是我第一次嘗試著寫小說,又是以真人真事為素材的傳記小說,雖然我還不知道如何去塑造人物形象,只是由于愛——愛文學,愛筆下的人,愛一個頑強與苦難搏斗的靈魂,就那么隨著感情流淌下去,以至常常不能自已。

我有個設想,要讓潘玉良在每一個人生道口活過來,叫她喊出我的心聲:世界上沒有征服不了的困難,人類的命運可以通過抗爭來改變!條件差,基礎薄,不足餒,只要有個崇高的目標、堅定的意志,執著追求,刻苦進取,就能找到人生存在的價值!即使終生追求而不得,也能在求索中留下深深的痕跡,在告別這個世界的時候,才不會因虛度年華而抱恨。我調動所有的知識積累和生活知識,要寫活潘玉良,要讓她鮮活地站立在讀者的面前。就當時我所掌握的資料,只知她是揚州人,是潘贊化把她從蕪湖妓院贖身帶到上海,請上海美專的老師洪野先生教她畫畫,她第二年考進上海美專,師從王濟遠學畫。1921年考取中法大學,后又考進巴黎國立美術學院,數年后她去到羅馬,考進意大利國立美術學院。后又學習雕塑,1928年回國,舉辦個人畫展,被劉海粟聘為上海美專西畫系主任。后又被徐悲鴻請到南京中央大學藝術系任教。抗戰前夕再次去法國,此后就定居巴黎,1977年在巴黎逝世。要寫活一個人,就這點骨架都夠不上的簡介,是絕對不可能的。為了讓她活起來,我只能以她真實的人生經歷為骨,以合理想象、推測、虛構的情節和細節為魂,來塑造一個真實文學形象的潘玉良,力求史實和藝術的完美統一。但虛構也并非憑空臆想,它來源于生活,又不是生活的翻版。

比如開篇關于她的身世,因為無從了解到她的真實出身和家庭情況,也無法知道她如何去到蕪湖妓院,是何人把她賣進去的,都不得而知。

1980年,我曾隨安慶市圖書館一行到南京、揚州、鎮江、蘇杭直達寧波天一閣,參觀學習古藉善本編目。我到任何一地,都要去參觀當地的博物館,還有記筆記的習慣。我詳細地記下了揚州城的疆域、歷史沿革、名勝古跡、物產、歷史名人等介紹。揚州當時確有個叫廣儲門的地方,就在古運河邊上,我就設想把潘玉良的家安在那里(揚州張玉良紀念館就是按照我書中的描寫建在那里的)。揚州在明代就有了資本主義萌芽,商業較為繁華,手工業興盛,有絲織、刺繡等行業。我就虛構張家以刺繡和制作氈帽為業,她家生意受騙,家道敗落,父親受不了這個打擊,郁郁而死,不久母親重病,臨終前將她托付給她的舅舅,她成了父母雙亡的孤女,而吸大煙成性又窮困潦倒的舅舅把她騙到蕪湖賣掉。我覺得這是符合當時的歷史環境的。怡春院和里面的青樓女子、她的伙伴小蘭、老鴇,蕪湖商界眾多的人物等,都是為把她這個傳奇人物放在當時的歷史環境中塑造而設置的,也是為她后來要掙脫苦難的境遇、爭得普通人的尊嚴和做人權利與封建黑惡勢力和苦難搏斗做的鋪墊。

要讓一個藝術家立起來,她一定要有超出常人的地方,得想出一兩個表現潘玉良對藝術酷愛到了可以不顧及個人聲名和安危,以致可以為之付出一切犧牲的細節。我晝夜苦思冥想,有天深夜,突然靈光一現,憶起了十多年前一位軍區朋友在我家聊天說到的一件事。他說,他們院子里有些女孩子真不像話,竟然跑到澡堂脫掉衣服相互畫。這個來源于生活的細節可以用到潘玉良的身上。學校因人體模特風波未息請不到模特,為了畫好人體素描,她完全可能潛入女澡堂,畫女人體呀!我興奮得不得了。順著這個細節發展下去,她在澡堂畫得正歡的時候,被浴女們發現,群起而攻之,她被揍了出來。我沿著我的思路一路繼續發展,她回到家里,想著既然無模特可尋,就脫去衣服,對著穿衣鏡畫自己的裸像,后來被丈夫發現,潘贊化大發雷霆,要用刀毀壞裸像,玉良用身體護衛裸像等情節。這一下就升華了潘玉良為藝術獻身的精神,展現出她為了藝術不顧一切的頑強個性。這些情節也成為這部作品的亮點。《畫魂》電影的導演黃蜀芹就對我說過,如果要她刪除這兩個細節,她就拒拍。

又例如,潘玉良有段時間除了擔任上海美術專科學校西畫系主任,又應徐悲鴻之請,兼任南京中央大學藝術系素描老師,來往于上海、南京兩地任教。這期間,潘贊化的大夫人患眼疾來上海醫治。按封建倫理習俗,正室與小妾就是主仆關系,主仆第一次相見,是要行大禮的。我虛構了潘玉良下課回家聽到室內大夫人正在與丈夫大吵大鬧,要玉良給她行主仆大禮,玉良為了不讓丈夫為難,進門就給大夫人跪下的情節。這一跪,讓很多讀者的眼淚就下來了,這是何等的屈辱!即使做了教授,在家里還要給大夫人行主仆之禮,她還能在這個家里繼續待下去嗎?這是我為玉良第二次西去巴黎設下的伏筆。沿著這個思路想下去,她要離開她深愛的丈夫潘贊化遠赴巴黎,丈夫肯定是舍不得她走,如何說動丈夫,讓他理解她的苦衷呢?我又虛構了她送給潘贊化一個穿著漂亮裙裾的泥胎舞蹈女神。潘贊化連聲贊美,說好漂亮。玉良找到了開口的機會,她說,她再美,在她出生的地方,誰也忘不了她是泥胎。細節是作品的生命,是這些細節讓潘玉良站立起來了,活生生地站立在讀者面前。

又例如,她在納粹占領巴黎期間,那些表現她骨氣硬氣的情節,都是合理虛構的。

《畫魂——潘玉良傳》中,潘玉良的人生軌跡是完全真實的,但細節幾乎全是虛構的,因為那時無法獲得更多的資料。我寫她不是為了發表出版,更不是為了名利,我只是想將她這個把一切苦難踩在腳下,為了爭取做人的權利和平等人格,不屈不撓與命運抗爭的形象,作為一個載體,抒發我的心聲。在寫作過程中,我與潘玉良心相連、情相同,同悲同喜,同呼吸共命運,已無法分清她和我了。

我從1981年12月初開始動筆,寫了近三個月。我在前面講過,我寫玉良并沒有想到它能發表,更沒奢望出版,只是要讓撞得生疼的心平靜下來,寫好就放在家里。1982年3月,安慶市文聯在東至縣舉辦小說創作培訓班(參加培訓班的條件是要發表過兩篇以上的小說,我沒寫過小說,沒有參加資格),他們從省城《清明》雜志請來兩位編輯選稿。其中的張禹先生曾在安慶文化館和我先生同事過一段時間。他經過安慶時,上我家看望我先生,說到他來安慶的事由,我先生就說,我家小石也寫了篇小說。張禹先生馬上就說,拿來給他看看。他看得很快,不到半個鐘頭就看了30多頁。他放下稿子,對我先生說,你盡快抄清,能抄多少算多少,他說他們到東至看稿,兩天后回來,他帶回編輯部請主編看看。我下班回來,我先生已經在幫我抄稿了。他日以繼夜,等張禹先生從東至回來,已抄了4萬多字。一周后,張禹先生打來電話,叫盡快將后面的抄好寄去,并說,如果后面的能和前面水平一樣,就可以發表。這是我萬萬沒有想到的事。稿子寄出一周后,我就接到《清明》編輯部的電話,要我去談修改稿件的事。接待我的是責任編輯謝競成先生。他快人快語,說這是他們近年發現的最好的小說,也沒什么改的,只是張玉良沒有回國,擔心有人質疑,文中說她是為了要讓自己的雕塑作品進入法國現代美術館,他要我找劉海粟核實一下,是不是這樣,這是為了減少風險。因為我歌頌的是一個妓女出身的舊官僚的小妾,大家都還心有余悸。

我在文中寫到劉海粟,只因為他是上海美術專科學校的校長,潘玉良是他的學生,我寫之前也沒有條件去采訪他,像他這樣的大畫家,我怎么可能找得到呢?責任編輯也就沒有堅持了。

《張玉良傳》發表后產生了強烈影響

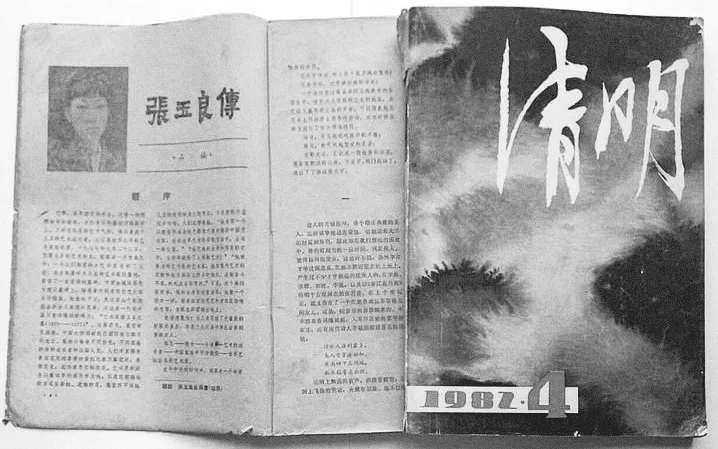

《張玉良傳》以頭條位置刊在1982年第4期《清明》上。

不曾想到,它一經問世就引起了廣大讀者的共鳴,在社會上產生了很大的影響,在上海等很多地方形成了“張玉良熱”。一時間,《清明》洛陽紙貴,那期《清明》印數十萬。讀者來信像雪片樣飛來,省文聯和清明雜志社聯合舉辦了大型作品研討會,副省長蘇樺都來出席。我第一次見到了安徽文壇幾乎所有的大家。安徽廣播電臺第一時間將它錄制成廣播劇,接著是所有省臺和城市臺連播,臺灣也有兩家廣播公司連播。《文匯報》《中篇小說選刊》和20多家地方報刊轉載,十家電影廠爭相組稿,要搬上銀幕。《文藝報》《光明日報》《文匯報》《安徽日報》《社會科學》《清明》等報刊,發表了各種評論文章50多篇。小說獲《清明》文學獎一等獎,收到了3000多封熱情洋溢的讀者來信。寫信的有老教授、僑屬、工人、農民、大中學生、知識青年、圖書館管理員、離退休干部、文壇前輩、著名作家,甚至還有囚犯。有給我寄書、寄畫冊、寄郵票的,有書法家、畫家給我贈寄他們的作品的,潘玉良的奮斗精神激勵了很多底層的人們去奮斗。比如河南駐馬店一位叫石淺的讀者,當時她正受到不公正的待遇,被下放到一個小工廠,感到人生無望,悲觀情緒到了極點,偶然間她讀到《張玉良傳》,頓覺眼前一亮,覺得她的處境比潘玉良好多了。她喜歡寫字,決定苦練書法,后來成為中國書協會員、駐馬店書法協會主席、黃淮學院教授。她把自己通過不懈奮斗取得的成就歸功于我的作品,說沒有《張玉良傳》就沒有她的今天。她多次千里迢迢來看我。前年,她得悉我舉辦畫展,攜著全家和同事,來出席我畫展的開幕式。像她這樣的讀者很多,他們以潘玉良為榜樣,把苦難踩在腳下,通過奮斗努力,在各自領域取得了驕人的成績。我以為,一個作者的最大幸福,不是賺了多少稿費,有多么高的名頭職位,而是他的作品能給讀者人生一點啟迪,就是對一個作者最高的獎賞。我感激他們,深愛他們,他們是我的衣食父母,我心中的上帝。

在醫療衛生方面,墾區醫院已全部納入地方醫療服務體系,醫療業務接受當地衛生計生部門的統一管理。2018年2月,在湛江墾區組建了廣墾(湛江)醫療健康有限公司,對湛江墾區的醫療和養老資源進行有效整合,實行專業化運營和集中管理,共有18個農場的20所場辦醫院從農場中剝離,資產、人員全部劃轉給廣墾(湛江)醫療健康有限公司管理。揭陽、汕尾、陽江墾區共有8個農場的場辦醫院已在早些年關閉撤銷,現已制定方案,對其他農場醫院采取關閉撤銷或組建健康醫療聯合體、托管等方式推進改革。預計到2018年底前,所有國有農場將與醫院完成脫鉤。

1982年第4期《清明》雜志頭條位置發表《張玉良傳》

《張玉良傳》使我這個生活在長江邊上默默無聞的女人,有了眾所皆知的聲名,但也在我的面前拉開了另一道人生的帷幕,讓我感受到了成名后的種種莫名壓力。自作品發生影響后,各種流言就一直圍繞著我:什么“《張玉良傳》不是她寫的呀!”什么“百分之八十是抄來的呀!”我無需駁辯,我是第一個寫潘玉良的,我向誰去抄?甚至,來自美術界不同畫派的爭論和對立,也禍及到《張玉良傳》。

有關《張玉良傳》的爭議

1983年第4期《新觀察》在頭條位置刊發了《安徽日報》著名記者錢玉歲撰寫的長篇通訊《石楠是怎樣寫張玉良傳的》。第5期卻一反第4期的姿態,在頭條刊出以電話采訪在京老畫家的“座談紀要”的形式,全盤否定《張玉良傳》:說潘玉良在藝術上沒有什么成就,歌頌了她,會讓外國人恥笑中國畫壇無人;說作者不是畫家寫畫家,沒有去過巴黎寫巴黎,潘玉良沒有回國寫她愛國,是胡編濫造,是不真實的作品。與此同時,《北京日報》某記者,給《人民日報》“文化動態”欄目寫了份內參,說《張玉良傳》不真實,潘玉良沒有那么高的成就,又沒有回國,還是妓女出身的國民黨官僚的小妾,正在很多地方掀起的“張玉良熱”,是很不正常的現象。

此時,人民文學出版社已打好了《畫魂——張玉良傳》一書的紙型,就要以快件付印。《新觀察》的“座談紀要”和“編者按”,引起了廣大讀者和新聞界的不滿,紛紛以各種形式支持《張玉良傳》。《文匯報》《新民晚報》《安徽文化報》《社會科學》《劇本》《作品與爭鳴》等十多家報刊紛紛發文支持《張玉良傳》,《安徽文化報》舉辦了“傳記文學真實性的討論會”,陸續刊登了專家學者的支持文章。上海《文匯報》從人民文學出版社要來了我為該書寫的“后記”,他們擬的標題是《我寫張玉良》。在后記中,我明確地表達了我寫的是小說,是以真人真事為基礎的傳記小說,我追求的是史實和藝術的完美統一,不求一言一行的形似,追求的是神似。

與此同時,中國新聞社下發了潘玉良的兩幅作品在巴黎展出引起轟動的新聞稿,很多報紙都予以轉載。經過人民文學出版社韋君宜諸位領導的奔走努力,1983年7月,《畫魂——張玉良傳》終于獲準出版發行。1984年4月,又重新設計再版。

經過這次由《張玉良傳》真實性引發的關于傳記文學真實性的全國性爭鳴大討論,不但沒有淹沒《畫魂——張玉良傳》,相反擴大了它的影響。影響持續發酵,各種藝術形式改編的作品相繼產生,除了滬劇、話劇、歌劇,還有連環畫,以及拍攝由韓再芬和黃新德主演的六集黃梅戲電視連續劇《張玉良和潘贊化》。1991年3月,臺灣海風出版社出版了《畫魂·潘玉良傳》繁體字豎排版,受到臺灣諸多讀者的歡迎,兩次改版再印。著名作家蘇雪林、張漱菡撰文評介,臺灣兩家電臺錄制成長篇小說節目連播。諸多留學歐洲的研究生、博士生和國內藝術院校的研究生都選取以研究潘玉良作為畢業論文的方向。2003年,臺灣正展公司還出版插圖珍藏本。美國科羅拉多大學漢學研究員莎拉·謝爾登女士將此書翻譯成英文,旅日藝術家殷占堂先生將其翻譯成日文。2004年國際版權貿易中,韓國漢聲研究所購得韓文版版權,已于2004年8月翻譯成韓文出版。

《畫魂——潘玉良傳》的影響一直持續至今。從1983年初人民文學出版社準備出單行本開始,接連著有十家電影廠到安慶來爭相組稿,表示要將其搬上銀幕。還有很多劇團、劇種根據《畫魂——潘玉良傳》改編了劇本。有的事前爭求過我的同意,有的也給我寄過劇本。搬上舞臺的有馬蘭飾演潘玉良的黃梅戲《風塵女畫家》、上海青年話劇院的話劇《女畫家的前半生》、上海滬劇院的滬劇《畫女情》。這幾臺戲我都看過演出。

《畫魂·潘玉良傳》 1990年3月臺灣海風出版社第1版

滬劇《畫女情》在上海上演的時候,是《張玉良傳》在上海掀起最高熱潮的時候,上海《文匯報》轉載的《張玉良傳》剛剛結束,那時《文匯報》的發行量是178萬份,轉載期間,每天加印5萬份,報亭天天排著長隊購買。我們夫婦和劉海粟夫婦應邀一同觀看首演,演出結束,我們上臺與全體演職員合影之后,滬劇團團長丁是娥陪著我們走出劇場,很多觀眾還等在場外,我還沒有走下臺階,觀眾就圍了上來,呼喊著我的名字,使勁給我鼓掌。我激動得眼睛都濕了,連連道謝。那一刻,我成了大上海的明星。張玉良在上海幾乎是家瑜戶曉,盡人皆知了!

2004年8月,韓國漢聲研究所 翻譯出版韓文版《畫魂》

2009年5月,應臺灣傳記文學學會邀請,我隨中國傳記文學學會代表團一行訪臺。臺灣交響樂團執行長邱媛來到我們代表團駐地,與我簽訂了《畫魂》改編歌劇的協議。2010年,臺灣交響樂團將其改編成大型西洋歌劇《畫魂》搬上了舞臺,請的是法國最新銳的導演,演員都來自意大利歌劇舞臺當紅華人歌唱家,并在世界各國巡演,影響遍及世界。根據《畫魂》創作的連環畫,我收藏到的就有五種。《畫魂》的影響一直在延續,先后已出版了16種不同版本,第17個版本江蘇文藝出版社正在出版中。

由于《畫魂——張玉良傳》的影響,讀者紛紛給文化部寫信,要求運回潘玉良的作品。1984年4月,文化部在廣大讀者的呼吁和要求下,將潘玉良的遺作從巴黎運回祖國,絕大部分交給安徽省博物館收藏。潘玉良的遺作在運回祖國之前,是堆放在中國駐法使館的車庫里,有些都已霉爛。感謝文化部,接受了廣大讀者的要求,將這些作品及時運回來了,讓玉良的遺愿得以實現,讓我們今天能欣賞到如許的潘玉良作品;更要感謝廣大讀者,如果沒有他們的強烈要求和呼吁,可能就不會有玉良遺作的回歸了。

1993年由臺灣金鼎公司和上影合作,黃蜀芹導演、鞏利主演的《畫魂》,搬上了銀幕。2004年《畫魂》又由北京亞環音影公司改編拍攝成30集電視連續劇,由關錦鵬導演,李嘉欣主演,搬上屏幕。盡管對這些改編我不是很滿意,但它們還是擴大了潘玉良和我作品的影響。

《畫魂——張玉良傳》,讓我認識了劉海粟

1982年12月,安徽省文聯和《清明》為《張玉良傳》舉辦研討會的前幾天,我從眾多讀者來信中讀到一封來自上海復興中路512號署名劉海粟的信。劉海粟是藝壇泰斗級的人物,他會給我寫信?我以為是與他同名的讀者寫的,可拆開一看,果然出自藝術大師之手。他邀請我到南京參加他從藝七十周年畫展,暨上海美專建校七十周華誕慶典。他約我到南京相見,說有很多話想跟我說。待到見面,海翁激動不已,他雙手緊緊握住我的手不放,連聲說:“我終于見到你了,我有很多話要跟你說。”他說著眼淚就出來了,“你這么理解我,理解上海美專,你是我的知音,我此生無憾了。”伊喬夫人連聲要他不要激動,有話慢慢說。我想抽出手,他卻平靜不下來,仍然緊緊攥著我的手不放,說:“你不要走,在這多住幾天,我還有很多話要跟你說。”我告訴他,我下午就要走,明天安徽省文聯要為《張玉良傳》開研討會。這時站在邊上的南京藝術學院副院長謝海燕先生勸他說,石楠同志要回去開會,我們不能強留她,等過幾天,我們再請她過來。他仍然不放我的手,喃喃地說:“你是我的知音,你一定要來,我還以為你是我們美專的學生呢!我有很多話要跟你說。”我被他感動得眼睛也潮了,說:“我一定會再來看望您的。”從此,海翁和我成了忘年友。《張玉良傳》發生爭議的時候,我收到他從北京釣魚臺國賓館寄來的邀請函,請我到中國美術館出席他的美術展覽會。我因為去不了,寫信給他,說了美術界對《張玉良傳》的爭議。他回信寫道:“石楠同志:讀手書灑然如面談也。張玉良傳之所以轟動一時,說明人們覺悟愈高,對封建主義之憎惡必然愈甚,絕不是任何人可易否定。一切都置之不理。專此奉答,不盡。1983年6月19日。”接著寫道:“紙上人間煙火,筆底四海風云。”1984年,我為寫《寒柳——柳如是傳》,沿著柳如是的足跡采訪,回程時經上海,恰好這時海翁正在上海,我去請他為這本書題寫書名。他的畫室里圍滿了人,有電視臺的,有報社的,有學生,更多的是追隨者。他坐在輪椅上,左手端著一碗顏料,右手拿著畫筆,正在潑墨作畫。見我進來,他立即放下手里的筆和碗,從輪椅上站起來,激動地握著我的手,轉著圈大聲向在的場人激情地介紹說:“這是石楠同志,《畫魂——張玉良傳》的作者,她的《張玉良傳》轟動海內外,是真正的才女,你們的鏡頭不應對著我,應對著她。”那些記者立即圍過來,要拍照要采訪。我連連擺手說謝謝,我找海翁有事。我說我已買了下午的輪船票,一會兒就要去16埔碼頭。海翁就把我領到畫室后面的書房。他的秘書鋪上宣紙,他說給我寫兩張,一張枯墨的,一張淡墨的,寫好后,又叫秘書從書架上拿來一本緞面冊頁,翻開首頁寫道:“一卷畫魂書在手,玉良地下有知音。石楠為潘玉良作傳,而玉良之名始著人間,兒女異代知音,書此贈之。劉海粟年方九十。”又鈐上兩方印,送給了我。

《寒柳——柳如是傳》人民文學出版社1988年版

終于揀回了《畫魂——潘玉良傳》中缺失的筆墨

鑒于我寫潘玉良的時候,除了她主要人生經歷,無法了解她更多的東西,她的感情生活、藝術生活,她在當時藝術界的地位、她的藝術活動,當時藝術名家對她藝術的具體評價,都無從得知,我不得不用小說的表現手法,將它寫成傳記小說。既是小說,就有虛構的細節、人物和情節。我著重寫的是她為了爭得人格的平等和做人的權利與命運抗爭的精神。書出版后的30多年中,不斷有她的同班同學、同時留學法國的同學,她的學生、同事給我提供了很多她的生活細節和藝術活動情況。《畫魂——潘玉良傳》中,我把王守義寫成了潘玉良的學生,學美術的,小她十歲。實則是他長她一歲,不是學美術的,也非她的學生。1919年,他赴法勤工儉學,在巴黎和周恩來、鄧小平、何長工一起學習過,和聶榮臻是同班同學。他1979年回國時,鄧穎超還宴請了他。他很能吃苦耐勞,在巴黎開了家飯館,生意不錯。他又為人誠懇,樂于助人,在華人中威望很高,很長時間擔任旅法華人俱樂部副主席。他關心同胞,不管哪個遇到困難,都傾力相助,幫助過很多旅法藝術家。張大千首次上巴黎,受到他的熱情接待,還為張大千舉辦畫展到處奔波。著名油畫家常玉煤氣中毒而去世,他沒家小,王守義就為他買地安葬。納粹占領巴黎期間,潘玉良賣不出畫,生活陷入困境,他解囊相助。她的畫室遭暴風雨襲擊,窗毀房摧,他為她張羅修復,多次助她舉辦畫展。在患難中,他們成了相依相伴的知己。潘玉良去世后,他悲痛萬分,以10萬法朗重金,在蒙帕那斯公墓租了為期100年的一塊墓地,又為其舉辦了隆重的葬禮。玉良去世第二年,他帶著她的臨終重托,把她的一張自畫像和她一直珍藏的嵌有她和潘贊化照片的雞心項鏈帶回祖國,親手交給了潘贊化的后人。

這些情況,我在寫《畫魂——潘玉良傳》時都沒法了解得到,甚至連有沒有王守義這個人也沒有充分的把握。我把他寫進玉良的生活,唯一的線索是玉良的雕塑作品中,有座王守義頭像和一張葬禮上的照片。照片上有位手持一枝康乃馨的悲痛老人。問其姓名,只說姓王。從而我推測他和玉良的關系不一般。他到底為誰,我無從得知。我為之絞盡腦汁,分析她雕塑的人物頭像,都是赫赫名人,唯有王守義名不見經傳。我由之推斷出,王守義就是在玉良墓前,手持鮮花悲痛欲絕的老人。這個人物的產生完全出自我捕風捉影的推斷。我雖然推想出他們的關系不一般,但我不敢明寫他們的關系,更不敢用王守義的真名,而是稱他作王守信。除了傳統意識對我的影響,還因為這僅僅出自于推斷。

20多年前,我應旅法油畫家楊光素的邀請到巴黎采訪,在楊光素的幫助下,我特地去拜訪了曾擔任過旅法華僑俱樂部副秘書長的楊榮貴先生。在他的幫助和支持下,我從老華僑那里了解到潘玉良和王守義更多的真實生活,以及他們最后時日的諸多細節。楊先生不但參加過潘玉良的葬禮,他還親自參與過王守義后事的處理。我還到巴黎南部的蒙帕那斯公墓,尋找到潘玉良的長眠之地,并給她奉上了鮮花。當時我就想,如果有機會,我要為她再寫一本書,將30年中搜集和掌握的新資料,通過去偽存真的研究、過濾、處理,進一步還原潘玉良真實的藝術人生和感情生活。

后來,中國青年出版社約我撰寫《潘玉良畫傳》。在《潘玉良畫傳》中,我還原了她和王守義的真實關系,并附刊了他們合葬的墓碑照片。

《潘玉良畫傳》中還寫了她和陳獨秀、張大千、徐悲鴻、蘇雪林、方君璧這些藝術巨擘的交誼,收錄了他們給她作品的題跋。

全書分三個單元刊登了她的代表作品和珍貴照片,以及她作品背后的故事,并附有她的年表。這是本更接近潘玉良真人真事的書。我用敘事的散文筆法,摒棄了那些虛構的情節、人物和文學的描寫,運用我30年中獲得的有關她的新史料,真實地書寫了她的人生足跡。

我終于揀回了我在《畫魂——潘玉良傳》中缺失的筆墨,還給玉良一個真實的藝術人生和感情生活,也還了我在她墓前的許諾。

《潘玉良畫傳》 中國青年出版社2013年9月版

我選擇了為苦難者立傳之路

我選擇為苦難者立傳。在我遭遇攻擊被誤解的時候,我沒有氣倒在委屈和痛苦里。我想的是讀者希望于我的是不斷讀到我的新作,我不能辜負他們。有了新作,謠言就會不攻自破。

我的新作相繼問世,在《畫魂——潘玉良傳》之后,以女性為傳主出版的書有:《美神——劉葦傳》《寒柳——柳如是傳》《從尼姑庵走上紅地毯》《舒繡文傳》《不想說的故事》《燕子箋——阮麗珍傳》《陳圓圓·紅顏恨》《中國的女凡高——楊光素傳》《另類才女蘇雪林》《中國第一女兵——謝冰瑩全傳》。以男性為傳主出版的書有:《張恨水傳》《亞明傳》《滄海人生——劉海粟傳》(臺灣地球出版社出版,55萬字,繁體豎排本首版)《劉海粟傳》(上海文藝出版社,35萬字,修訂版首版)《“藝術叛徒”劉海粟》(10萬字的史傳,插圖珍藏本,時代文藝出版社首版)《百年風流——藝術大師劉海粟的友情與愛》(文化藝術出版社首版)《海粟大傳》(上海遠東出版社首版),共出版了19部傳記文學和傳記小說。我寫的這些人物,他們無不是被誤解的苦難者,無不是自立自強的奮斗者。他們是為人類的進步事業,迎著苦難前進,在各自鐘愛的事業中,作出了巨大貢獻的民族精英。我歌唱苦難,我歌頌他們把一個接一個艱難困苦踩在腳下的奮斗精神!

《“藝術叛徒”劉海粟》插圖珍藏本 時代文藝出版社2003年5月版

我在寫傳記文學和傳記小說期間還寫了一些中短篇小說和散文隨筆,出版了《愛之歌》《尋芳集》《心海漫游》三部散文集;兩部中篇小說集《棄婦》《晚晴》;四部長篇小說《真相》《生為女人》《漂亮妹妹》《一邊奮斗一邊愛》;14卷本的《石楠文集》,約千萬字。除去《另類才女蘇雪林》和《中國第一女兵——謝冰瑩全傳》沒有再版外,全部都有再版,有的還一印再印,如長篇小說《生為女人》印了9版,不同版本的書共出版了85本。

《石楠文集》(第一卷)

我的14卷本《石楠文集》的自序標題是《我為苦難者立傳》。潘玉良是我寫的第一個苦難者,她的人生之旅就是一條布滿荊棘的坎坷之路。她每前進一步,我都能感覺到她身后滲血的足跡,她的靈魂和肉體同時都在受著磨難,她之所以在藝術上取得如許成就,不僅僅是她的毅力。生于憂患,死于安樂,是災患造就了她的輝煌和偉大。在我寫潘玉良與一個接一個磨難較量時,在我寫筆下的人物與磨難搏斗時,我也和他們一樣,在和疾病,在和妒忌,在和擠壓,在和孤獨寂寞抗爭,但我感受到了生命從沒像處于患難時的那么偉大,那么豐滿,那么幸福。是潘玉良和我筆下那些與苦難搏斗的人物,把我的靈魂引領到了光明的祭壇,使我在磨難中看到生命的偉大和生活的美好。是他們讓我認識了苦難的價值,在面對多舛的運途、歧視和踩壓時,我不再怨天尤人,不再憎恨苦難,也不再氣餒。我認識到:苦難并非災難,它是輝煌的底色,于意志頑強者是一筆終生享用不盡的無價財富!