個舊礦區高松礦田花崗巖深部找礦研究

劉 瀟

(云南錫業股份有限公司大屯錫礦,云南 蒙自 661100)

1 區域成礦背景

個舊礦區地處右江地槽褶皺帶西緣,位于幾大板塊交接部位附近,經歷了不同時代地質演化進程,構造較為發育,巖漿活動強烈。不同方向的構造交替作用于高松礦田,使區內的地殼變遷頻繁,構造運動劇烈,巖漿~礦化作用廣泛,是礦區礦化較為集中的地方。高松礦田在成礦時間、空間和成因上與花崗巖類巖石有關,該區花崗巖類巖石常伴隨著廣泛的錫銅多金屬礦化。

2 礦床地質特征

2.1 礦床分類

目前高松礦田的主采礦體,主要集中大箐~高峰山脊狀突起之上。而在這些花崗巖接觸帶礦體之下,或多或少都揭露了花崗巖內蝕變帶見礦信息,結合坑道、鉆孔等工程的信息,將高松礦田蝕變花崗巖型錫多金屬礦體分為以下幾類(見圖1):

圖1 高松礦田成礦模式圖

①熱液脈型。②內接觸帶型。③巖舌浸染型。

2.2 礦床成礦模式

(1)熱液脈型。該類型花崗巖含錫礦體主要產出于斷裂扎根,或斷裂旁側的花崗巖凸起轉折端端部位置,主要以陡脈狀的形態產出,礦脈充填于由花崗巖上升過程中因冷凝、收縮后產生的節理、裂隙中。礦脈上部有接觸帶硫化礦礦體。

(2)內接觸帶型。該類型礦體主要產出于接觸帶硫化礦礦體之下的花崗巖內蝕變帶中,產狀與正接觸帶礦體一致,多為層狀、似層狀。為熱變質作用的產物(接觸變質巖)。根據產出位置不同,蝕變類型不同。花崗巖頂部的花崗巖由于接觸到圍巖破碎層的泥質巖熱變質,形成以絹云母化為主接觸帶型礦體。而花崗巖凹槽中的多形成螢石、電氣石為主的接觸帶型礦體。

(3)巖舌浸染型。該類型花崗巖含礦主要產出于花崗巖順地層薄弱面上升后形成的超覆巖舌中。受構造、蝕變強度等影響,花崗巖礦化程度不同。有時僅為接觸面以下有蝕變礦化,有時整個巖舌內部都為侵染狀花崗巖礦化。

2.3 蝕變類型

高松礦田花崗巖內蝕變錫銅多金屬礦床主要蝕變內型有鉀長石化、螢石化、云英巖化、電氣石化、絹云母化、綠泥石化、以及黃鐵礦化等。其中,鉀長石化、電氣石化、螢石化、絹云母化、黃鐵礦化與成礦富集關系最為密切。大箐東礦段礦化帶內蝕變組合為鉀長石~電氣石化帶、絹云母化~電氣石化帶(見圖2)。

圖2 蝕變類型圖

3 花崗巖邊緣帶成礦規律分析

圖3 高松礦田構造控礦及成礦帶劃分平面圖

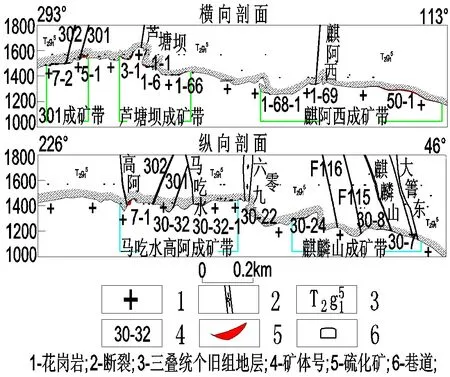

高松礦田的地層巖性、巖漿巖、構造三要素在成礦作用中是以互相配置而起作用。由控礦因素互相配置而形成的控礦組合,礦床規模不同,控制的成礦要素也不同。礦田、礦段或礦帶,決定性的控礦因素組合是構造一巖漿組合[1]。由此,將高松礦田劃分為“三縱兩橫”的構造控礦成礦帶。“三縱”由西至東,分別為301、302斷裂成礦帶、蘆塘壩斷裂成礦帶、麒阿西斷裂成礦帶。“兩橫”從北至南,為麒麟山斷裂成礦帶,馬吃水、高阿斷裂斷裂成礦帶。五個斷裂帶基本控制了高松礦田接觸帶礦體、蝕變花崗巖礦點的產出分布。(見圖3、圖4)

圖4 高松礦田構造控礦成礦帶橫、縱剖面圖

4 高松礦田花崗巖深部成礦可能性分析

透巖漿流體成礦體系,根據巖漿熱驅動含礦流體上涌,在流體通過的路徑上發生不同成礦作用,形成不同類型的礦床,根據其不同的作用機制,劃分成了5個不同的成礦體系[2]。對比高松礦田成礦模式,巖漿流體由花崗巖體內部,通過構造通道,至外部的圍巖中,在空間垂向上,由下至上,形成了三種不同的礦床類型,對應了透巖漿流體成礦理論的三種成礦體系,即:①花崗巖內蝕變帶含礦礦體對應正巖漿成礦體系。②硫化礦礦群對應接觸帶成礦體系。③氧化礦礦群對應遠程熱液成礦體系。

5 高松礦田花崗巖深部內蝕變帶找礦方向

結合高松礦田所有的見礦信息分布規律看,無論是遠離花崗巖體的氧化礦,還是花崗巖體邊緣的正接觸帶硫化礦、內蝕變帶含礦,其從上至下,都是圍繞構造成礦單元來分布的。花崗巖是高松礦田三大成礦體系的母巖,而構造是串聯三大成礦體系的重要通道。以“構造”為線索尋找遠程熱液成礦體系中的氧化礦比喻為“順藤摸瓜”的話,那么以“構造”為線索尋找接觸帶、正巖漿成礦體系中的硫化礦、內蝕變帶礦就是“刨根問底”。所以,針對花崗巖深部找礦,有以下幾點思路:

(1)結合接觸帶礦體找礦。尋找花崗巖內蝕變帶的礦體離不開尋找正接觸帶硫化礦。高松礦田所有已有蝕變帶含錫礦體、礦點指示,花崗巖其上正接觸帶基本都覆蓋有接觸帶硫化礦,二者可以相互指導找礦,相互驗證[3]。根據“由表及里”的勘探原則,應該先找到正接觸帶硫化礦體,再對其下花崗巖內蝕變帶做工作。

(2)結合構造成礦帶找礦。結合“三縱兩橫”的構造成礦帶分布情況,沿幾大構造單元延伸方向尋找構造帶扎根部位、及其附近下覆區域的花崗巖凸起、凹陷、陡坎邊部接觸帶礦體及花崗巖體內蝕變帶礦體。沿“兩橫”,即麒麟山斷裂成礦帶、馬吃水高阿斷裂成礦帶,由西向東;沿“一縱”,即麒阿西斷裂成礦帶,由南至北;本著“由已知到未知,由近至遠”的原則逐步拓展找礦空間,試圖尋找第“三橫”或者第“四縱”的成礦帶,重點針對“橫、縱”構造帶的交叉部位。

(3)利用物探手段找礦。對于較深的花崗巖體深部,鉆探工程服務不到的區域,利用物探手段對花崗巖體深部進行普查研究。