十八世紀歐洲的中國瓷器收藏及其對藝術市場的影響

文/吳明娣

歐洲人早在“地理大發現”之前,已接觸到中國陶瓷,但數量十分有限,僅能從少量的歷史文獻中發現零星記載,存世的實物稀如星鳳,且難以考證其確為傳世藏品(圖一)[1]。15世紀葡萄牙人開辟了歐洲與中國的貿易通道;16世紀以來,特別是1557年之后,中國瓷器開始批量銷往歐洲,供上層社會使用,中國瓷器收藏成為現實,經歷一個多世紀的演進后,中國瓷器收藏于17世紀后期漸成風尚(圖二、圖三)[2],在18世紀廣為流行。這一過程中,瓷器收藏群體形成,并逐步由皇室、王公貴族擴展到富有的商人、市民階層。隨著中歐陶瓷貿易規模的不斷擴大,中國瓷器收藏在荷蘭、英國、法國、德國、丹麥、瑞典等西歐國家達到前所未有的狂熱程度,致使大量各種規格檔次的中國瓷器不再止于滿足生活所需,而是脫離其物質功用,轉化為收藏品。當時中國瓷器在歐洲既被作為財產保藏,又被當作藝術品欣賞、陳設,以顯示收藏者不同尋常的身份和審美品位。

18世紀中國瓷器在歐洲收藏品中最受追捧,對歐洲社會各個階層的物質生活和精神生活均產生了深刻的影響,其中以上層社會為最。這在改善歐洲人的生活品質,推動西歐陶瓷生產技術的提高,豐富歐洲裝飾藝術等方面得到充分體現。這一研究領域已引起18世紀以來不少學者的關注,亦成為當代中西文化交流研究的熱點。然而,中外學者較少將18世紀歐洲的中國瓷器收藏與市場交易聯系起來加以考察,對這一問題的認識仍較為模糊。因此有必要從這一視角出發,探討18世紀歐洲的中國瓷器收藏及相關問題,以期準確把握國際藝術市場中國古陶瓷交易的發展脈絡。

一 收藏概況

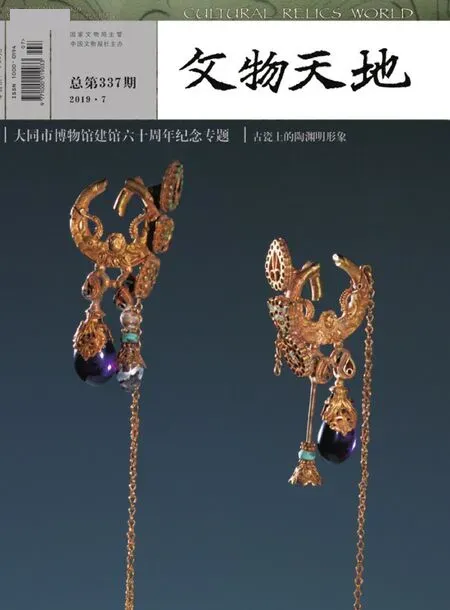

圖一 德化窯青白瓷兩系罐 意大利威尼斯圣馬可大教堂藏

圖二 明代德化白瓷觀音像

圖三 1655年的觀音像版畫

18世紀歐洲的瓷器收藏源自16-17世紀中國外銷瓷在歐洲市場的流通,最初中國外銷瓷主要作為上層社會的生活物品。由于當時歐洲還不能生產瓷器,物以稀為貴,中國瓷器在西歐市場上價格不菲,自然使瓷器的持有者對之格外珍視。直到17世紀初,歐洲上層社會仍將中國瓷器當作奢侈品。此后百余年間,雖然中國瓷器已大規模輸往西歐,但是歐洲人對中國瓷器的喜愛一如既往,尤其是地處內陸、無法直接與中國進行貿易的國家和地區,對中國瓷器的熱忱始終不減。如熱衷于中國瓷器收藏、格外鐘愛青花瓷的波蘭王奧古斯都二世(1670-1733年),于1717年得知德國北部的普魯士攝政王威爾·漢姆一世收藏了一批大型中國青花瓷瓶后,通過約600名龍騎兵組成的兵團換取其中的152件,這批瓷器也被視為世界瓷器貿易史上最為昂貴的文物,足以說明當時歐洲的中國青花瓷器是何等貴重。法國上流社會收藏中國瓷器更為盛行,在18世紀法國畫家布歇的多件作品中都描繪了中國陶瓷,其中就有青花瓷與紫砂器。

具體而言,17世紀末至18世紀中期是歐洲收藏中國瓷器最為盛行的階段。無論是收藏品種、數量,還是瓷器品質都達到歷史巔峰,這是由中國和歐洲雙方瓷器生產與貿易狀況決定的。一方面,歐洲在1710年德國邁森窯率先掌握硬質瓷燒造技術前,無法自行生產瓷器,完全依靠進口。此后雖然英國切爾西窯和法國賽弗爾窯分別于1743年和1759年燒造出瓷器,丹麥也于1775年在首都哥本哈根建立皇家瓷廠,但這些歐洲制瓷機構初期生產的產品數量十分有限,質量尚不能與同時期的中國瓷器相比,歐洲瓷器收藏仍傾向于中國瓷器及歐洲的仿品(圖四)。與此同時,中國的清代康、雍、乾三朝統治得力,處于全盛時期,陶瓷生產的專業化程度超越以往。景德鎮及廣東、福建等沿海地區的外銷瓷生產規模顯著擴大,成本降低,因此外銷瓷器貿易并未因歐洲已經出產瓷器而受到影響。18世紀中后期,荷蘭、英國、法國、瑞典的東印度公司的大型商船仍頻繁往來于中國廣州港和西歐口岸之間。有資料顯示,僅英國東印度公司在17-18世紀運回英國的中國瓷器就達300萬件[3]。20世紀后期水下考古興起,各國從沉船中打撈出水的中國瓷器難以計數,動輒有上萬件完整瓷器被發現(圖五)。這些不幸觸礁沉沒海底的商船有不少為18世紀各國東印度公司所屬,如1745年9月2日沉沒的瑞典哥德堡號、1752年1月3日沉沒的荷蘭哥德瑪爾森號、1761年1月20日沉沒的英國格里芬號。在這樣的前提下,有足夠充裕的中國瓷器供應歐洲市場,滿足不同階層的需求,并為專業化的收藏、交易提供支撐。以下依據歐洲傳世的中國瓷器及文獻記載,再結合20世紀以來自歐洲沉船中打撈出水的中國瓷器,對18世紀歐洲收藏中國瓷器的品種、數量及途徑等加以考察。

二 收藏品種、數量

歐洲收藏的中國瓷器以彩繪瓷為主,其中釉下彩青花和釉上彩中的五彩、粉彩所占份額最多,其他品種數量有限。所藏中國瓷器主要是同時期由中國輸入的,也包括前代遺存。

青花瓷器是16-18世紀歐洲上層社會首選的瓷器藏品,喜愛中國瓷器的權貴無一例外地以擁有中國青花瓷器為榮。法國國王路易十四在巴黎凡爾賽中修建了一座托里阿諾宮,是由青花瓷器和釉面磚構成的藍白相映的“清涼世界”。此陳設引起了法國及其他西歐國家上層社會關注,并帶動了青花瓷的收藏與交易。因此前述德國普魯士、薩克森國王對青花瓷收藏的熱衷也不難理解。17世紀后期至18世紀前期,歐洲各國王室建立的中國宮、中國室、東方宮、瓷宮中大多陳列收藏景德鎮窯及福建漳州窯生產的青花瓷。如波蘭王奧古斯都二世在德累斯頓茨溫格爾宮的收藏,其中青花瓷在其全部陶瓷藏品中所占比重最大,約有60%[4](圖六)。意大利、西班牙、法國等西歐國家的教堂最初在景德鎮窯定制的陳設瓷器及生活用瓷大部分為青花瓷,至今傳世的以盤、瓶居多。貴族定制的早期紋章瓷也多為青花制品,反映了當時歐洲人的收藏傾向,這與當時中國外銷瓷的品種構成不無關聯。

圖四 從左到右分別為江西景德鎮窯、荷蘭代爾夫特窯、法國塞夫勒窯所產青花八吉祥紋扁瓶 日本出光美術館藏

圖五 哥德堡號沉船出水清乾隆青花牡丹垂柳紋折沿盆 瑞典海事博物館藏

圖六 清康熙青花花卉紋盤 西方古董公司藏

五彩瓷在歐洲藏家心目中也占有重要地位,其在上層社會中國瓷器藏品中所占的份額僅次于青花。德國奧古斯都二世出任波蘭國王后,曾先后從華沙馬蘇爾地區購買數百件珍貴的中國五彩瓷器,用于裝飾茨溫格爾宮。[5]晚明和清康熙時期景德鎮窯生產的五彩瓷與同時期日本有田窯生產的五彩瓷是歐洲貴族及富裕市民家中客廳的重要陳設。晚明和清初期的中國五彩瓷既有純粹的釉上彩,也有青花五彩。康熙年間景德鎮窯掌握了釉上藍彩的工藝后,才不再用鈷料繪制釉下藍色紋飾。五彩瓷器生產成本要高于青花,雍正時期為提高外銷瓷的生產效率降低成本,廣彩應運而生,使外銷瓷釉上彩繪的產量顯著擴大,輸入歐洲的五彩瓷器數量相應增多。18世紀中期歐洲人購藏的五彩瓷器,大多是在廣州口岸利用景德鎮白瓷繪制紋飾后“彩燒”的“廣彩”器。除此之外,歐洲“后加彩”瓷器也在歐洲人的收藏品之列,所占比重較小。由于釉上彩瓷器需經過兩次燒成,因此白瓷或青花等一次燒成的中國瓷器在運往歐洲后,歐洲收藏者會根據自身審美需求,再對其進行彩繪裝飾,施以紅彩、綠彩及金彩等。[6]

18世紀中期,景德鎮粉彩的制作工藝日趨成熟,在民間得到推廣,粉彩瓷也開始大量遠銷海外,并很快受到歐洲人的喜愛,成為歐洲收藏釉上彩瓷的主流產品。與此同時,從廣州起程的商船所裝載的五彩瓷數量減少,取而代之的是粉彩瓷。如1761年1月1日離開廣州港的英國“格里芬”號船就有一定數量的粉彩和青花粉彩瓷,還有少量墨彩瓷。[7]

歐洲收藏的中國瓷器大部分為普通外銷瓷和定制瓷。其中,定制瓷在所有中國外銷瓷中所占比重雖然有限,但在歐洲收藏的中國瓷器中占有重要地位。18世紀定制瓷的價格通常是普通外銷瓷的10倍。18世紀30-60年代是歐洲在華定制瓷生產的高峰期,也是粉彩紋章瓷最為盛行的階段。這一時期,荷蘭東印度公司發往中國成千上百的瓷器畫樣,其中海牙博物館保存有東印度公司記錄的1758年的畫樣原件,共7頁,上繪33件瓷器的圖樣。[8]

除上述品種外,18世紀歐洲藏家還收藏斗彩、琺瑯彩、顏色釉瓷和白瓷。白瓷除產自景德鎮窯外,還有德化窯的產品。需要提及的是,宜興紫砂陶器深受英、法、德等飲茶習俗較為流行的國家的收藏者喜愛,至今德國德累斯頓的茨溫格爾宮中還陳列著奧古斯都二世收藏的紫砂壺。以上品種在歐洲收藏的中國陶瓷中所占比重十分有限,一般收藏者很難獲得。如斗彩、琺瑯彩等在中國也是產量較低的高檔瓷器,其他高品質的青花、五彩瓷器等,也多為歐洲各國國王及身份顯赫的貴族所擁有,琺瑯彩、墨彩等珍稀瓷器的價格往往是青花、粉彩瓷器的2倍以上。

18世紀歐洲的中國瓷器收藏品類豐富,藝術風格多樣,粗精兼備,其中數量最大的是景德鎮窯和漳州窯的青花瓷,其次是五彩和粉彩。雍正朝及此前的產品大多出自景德鎮窯,雍正朝以后,主要為“廣彩”。其他品種的市場流通和被收藏的數量總和不及上述彩繪瓷的任何一種。清代康熙、雍正、乾隆時期釉下彩與釉上彩瓷器無疑是18世紀歐洲收藏中國瓷器的主流。此外,通過外交等途徑傳入歐洲的中國瓷器,特別是來自清代朝廷的禮品瓷,主要為景德鎮御窯廠生產。禮品瓷除白瓷、青花、五彩等品種外,還有哥釉、汝釉、官釉、鈞釉、霽青、黃地青花等較為珍稀的御窯瓷。[9]中國禮品瓷數量雖與外銷瓷相比微不足道,但品質最高,是歐洲中國瓷器收藏中最值得珍視的品類,也最具有收藏價值。

究竟有多少中國瓷器成為18世紀歐洲人的收藏品已難以統計,僅能通過傳世品及有限的貴族藏品清單窺其一斑[10]。英國王室收藏的中國瓷器不僅種類豐富,數量也位于歐洲各國之首。在維多利亞女王統治時期,王室收藏設專廳展示,1864年建立的第三廳所展示的瓷器多達3萬件,其中多數是產自中國的珍稀品種,這與英國東印度公司在18世紀對中歐瓷器貿易強有力的控制直接相關。

18世紀歐洲各地城邦國家的君主、貴族收藏中國瓷器的數量也令人矚目。波蘭王奧古斯都二世曾有專人管理其收藏品,記錄瓷器的檔案被稱作“白金”清單。他收藏的東方瓷器共24100余件,其中17000余件是中國瓷器,其余為日本、朝鮮瓷器。中國瓷器中約7800件是青花瓷,五彩瓷器約6300件,留存至今完整的五彩瓷器共2635件。[11]奧古斯都的收藏品目前仍有相當一部分陳列在茨溫格爾宮。此外,散落在歐洲各國的“中國宮”“中國室”“瓷宮”中的中國瓷器數量也十分可觀(圖七),其中不少被戰爭及其他動亂毀壞,但仍有些幸存下來,如德國普魯士國王所屬的柏林夏洛藤堡宮的中國瓷宮(圖八)、意大利都靈王宮的“中國室”,均陳設各式中國瓷器,但數目不詳。

除上述歐洲上層社會的顯貴外,18世紀中國瓷器收藏還蔓延至歐洲社會的各個階層,荷蘭、英、法、意大利等國的中產階級在18世紀中期也能夠享用并收藏中國瓷器,將其作為個人和家庭的榮耀。至今,在歐洲各大城市甚至傳統小鎮的博物館及家庭陳列室中,仍能看到青花、五彩、粉彩等中國瓷器。這反映出18世紀歐洲中國瓷器收藏的盛況[12]。

三 收藏途徑、方式

16-17世紀中國瓷器外銷歐洲,最初主要是為滿足生活所需,實用器在外銷瓷中占絕大多數。僅有少量器物和瓷塑供陳設,或作為室內裝飾。陳設器中以瓶、觚、將軍罐最為多見,瓷塑有產自景德鎮窯和德化窯的動物、人物塑像,包括彩繪瓷和單色釉瓷兩類,除此之外還有中國的福、祿、壽三星、仕女、孩童及佛像等。從16-18世紀,歐洲對中國瓷器的收藏是逐步形成的。首先,陳設瓷主要被作為藝術品收藏;其次,原本作為餐具、茶具用的盤、碗、盆、壺等因在當時十分貴重,一般情況下不輕易使用,也被作為壁飾陳列;此外,先輩遺留的財產往往也轉變為收藏品。可見瓷器藏品是由實用品自然轉化形成,并非刻意收藏。

收藏上述兩類瓷器,主要通過市場交易和接受進獻、饋贈兩種途徑。早在17世紀后期,瓷器的收藏已較為盛行,價格不斷攀升,如“1669年,銷往英國的瓷器值10英鎊,1693年售價已高達2675英鎊,25年間增長了270倍”[13]。18世紀初期,歐洲市場上中國瓷器的價格由此可見一斑。隨著中歐瓷器貿易數量的增長,交易價格有所下降,但高檔瓷器依舊價值不菲。18世紀中后期,因德、英、法等國已能生產瓷器,普通中國瓷器的價格進一步降低,但作為收藏品的中國瓷器始終受到珍視。

圖七 里斯本法國大使館桑托斯宮瓷器室的天花板,滿飾16-17世紀的中國青花瓷盤

圖八 柏林夏洛騰堡宮瓷器室

18世紀各國東印度公司商船停靠的港口城市是中國外銷瓷最為重要的集散地,如荷蘭阿姆斯特丹、海牙,英國倫敦、丹麥哥本哈根、瑞典哥德堡等。中國瓷器、絲綢、茶葉等商品運至港口城市后,再由經銷商轉運至歐洲各大城市。對瓷器收藏情有獨鐘的歐洲內陸國家的收藏者,除了在本國城市購買瓷器,也遠至上述港口選購。如17世紀末18世紀初,奧古斯都二世既在薩克森州的萊比錫采購瓷器,也向荷蘭人、英國人訂購瓷器。

此外,深為藏家愛重的是當時市場上很難購買到的珍稀瓷,這類瓷器多為景德鎮窯燒造的高檔瓷器,有的甚至出自御窯廠。因為晚明至清代乾隆時期,很多歐洲傳教士、商人來華,他們將為數不少的中國瓷器精品帶回歐洲。有些在清宮中服務的傳教士會得到御賜的瓷器,如意大利人馬國賢回國前,即得到皇帝賞賜的宮廷瓷器。乾隆五十七年(1792),英國公使馬戛爾尼來華為乾隆帝祝壽,他及隨行人員均得到過包括瓷器在內的各種賞賜物品。乾隆帝贈給英國國王喬治三世的禮物中,瓷器的品種、數量十分可觀,其規格檔次之高自不待言。[14]這些能夠代表中國瓷器工藝最高水平的珍稀瓷器傳入歐洲后,必然會引起瓷器藏家的追捧,成為爭相求購的收藏品。

歐洲各國的君主、權臣獲得中國珍稀瓷器的渠道有多種,接受進獻與相互饋贈,當然還有不同手段的巧取豪奪。在世界各國的藝術品收藏活動中普遍存在,無需贅述。

歐洲的瓷器收藏經歷了由少到多、由粗到精、由零散無序向集中系統化發展的過程。一般情況下,普通家庭收藏的瓷器以花瓶、盤、瓷塑為主,往往陳列在廳堂的壁爐上,或放在案頭、掛在墻壁上。隨著藏品增多,發展到辟專室陳列展示。從現藏于法國裝飾藝術博物館的一幅18世紀靜物畫中可以看到歐洲室內陳設的場景:畫面前景為大件銅器、瓷器及動物標本,其后位于畫面中心的是一個三層儲物柜,放置了來自景德鎮、德化、宜興的中國陶瓷器,以白瓷和彩繪瓷為主,其中包括瓶、尊等陳設品以及杯、盤等日用品,同時也有瓷塑,如白瓷佛像和紫砂羅漢像。[15]皇宮和貴族所藏的瓷器除陳列廳堂外,還設瓷器走廊、瓷器室、瓷器宮供家族成員親朋等觀賞,其形式繁多,不拘一格。同時期的文學作品中就有生動的描繪,如表現上流社會的“瓷器房子”——“從地板到天花板,繪有異國風物的瓷器”,“將意大利繪畫扔上閣樓,為瓷器讓出位子”。有些則直接涉及中國瓷器的具體品種和陳設方式,應當是對當時現實生活的反映,如“佛像放在架子上,仙女躺在鋪著棉布的椅子上,櫥里滿是神祇和大象,孔夫子端坐其中,得意洋洋”[16]。

在收藏過程中除了那些盲目收藏追逐時尚的收藏者,真正喜愛中國瓷器的藏家必然要了解相關知識,掌握中國制瓷工藝及其造型、裝飾特點,從而選擇性地收藏其鐘愛的品種。歐洲還出現了專門從事瓷器經營的商人,使瓷器的收藏與交易更為專業化。這些商人有較高的鑒定水平和能力,他們充當交易中介,為收藏者代購瓷器,進而成為君主的瓷器顧問。曾在奧古斯都二世身邊工作過的著名瓷器經營商伊麗莎白·巴斯塔切夫人就屬于這類角色[17]。專職瓷器經營人員的產生并非偶然,而是瓷器貿易經過約兩個世紀的發展,經營活動日趨成熟、規范的結果。長期的經驗積累與學習研究,促使瓷器交易,鑒定人員的專業水平不斷提升,其中的佼佼者能脫穎而出,獲得購藏者的信任。專職瓷器經營人員的產生有益于提高瓷器收藏的整體水平、促使經營規范化。同時也為18世紀及此后歐洲瓷器收藏與市場交易的穩步發展奠定了良好的基礎。規范化與專業化在18世紀初期的歐洲各國皇室藝術品收藏中已基本實現,瓷器收藏當然也不例外。

18世紀歐洲不少瓷器被作為財產保存,至今在法國還留有出售瓷器的財產清單,圖文結合,記錄了具體的瓷器品種、造型等信息。如現藏美國皮博迪·埃塞克斯博物館的康熙素三彩獅子、素三彩猴形壺的形象,早在18世紀就被描繪在法國人的財產出售目錄邊上[18]。這使得瓷器在日后的交易中有據可查,是有關18世紀歐洲的中國外銷瓷的寶貴資料,具有檔案的價值。

葡萄牙、西班牙、荷蘭、英國、法國、丹麥、瑞典等國曾主導或直接參與中歐瓷器貿易,在這些國家,中國瓷器的收藏家較多,所藏中國瓷器也數量龐大,且收藏地相對集中。基于此,在此后的兩百多年中,在中國瓷器收藏與交易方面,這些國家仍把握著市場先機。

四 影響

18世紀歐洲中國瓷器收藏已形成較大的規模,為此后歐洲乃至整個西方世界的中國瓷器收藏奠定了基本格局,對19世紀以及現當代中國瓷器收藏與交易均產生了不可忽視的影響。

19世紀初至1840年第一次鴉片戰爭爆發之前,中歐之間的瓷器貿易數量雖已不及高峰期的規模,但仍較為可觀。盡管這一時期歐洲各大瓷廠生產能力已顯著增強,瓷器燒造質量也快速提高,不再像18世紀那樣依賴從中國進口高品質的瓷器。但其部分品種的制作水平仍無法達到中國高檔瓷器的水準,因此還需從中國定制,如英國國王喬治四世在嘉慶年間就向景德鎮窯定制青花加彩瓷塔(圖九)[19]。英國人對中國瓷器的熱衷也直接影響到美國的收藏風尚。19世紀,美國崛起,歐洲收藏中國瓷器之風也吹入大西洋彼岸的紐約及其他美國都市。1886年,在紐約上拍了一件“桃花天球瓶”,被沃爾特斯父子匿名以1.8萬美元競得。沃爾特斯曾在1862年倫敦參加博覽會,見識到了中國瓷器,激發起收藏中國陶瓷的興趣。由此可見,19世紀以前歐洲瓷器收藏熱對美國的影響。隨著美國國際影響力的不斷提升,全球藝術品市場的格局也有所改變,中國瓷器收藏風潮在更大的范圍內傳播。[20]

19世紀歐洲工業化的發展步伐加快,西歐列強的勢力范圍不斷擴大。而與此同時清王朝由盛轉衰,1840年國門被迫打開,內憂外患加劇,洋貨傾銷中國,致使包括制瓷業在內的手工業生產遭受重創,外銷瓷生產也在難以幸免。19世紀中晚期景德鎮窯和“廣彩”瓷生產雖然經歷過戰亂的破壞性打擊,仍能恢復生產,產量保持一定規模,但質量顯著下降,難以盡如人意,歐洲與中國的瓷器貿易幾乎中斷。中國僅有古代瓷器和仿古瓷還能受到西方收藏者的青睞。因此,晚清至民國前期景德鎮窯的仿古瓷生產能繼續維持。這一時期歐洲人收藏的中國瓷器多為康熙、雍正、乾隆時期的彩繪瓷及其仿制品。這與18世紀歐洲人對中國瓷器的認知和審美趣味直接相關。

必須提及的是,英法聯軍火燒圓明園和八國聯軍侵占北京后,包括宮廷瓷器在內的中國皇家珍藏和民間財寶被列強劫掠。其中英、法、德、比、奧等歐洲國家的入侵者曾將清代宮廷瓷器當作財寶和戰利品運回歐洲。這與歐洲18世紀中國瓷器收藏風尚流行,以中國瓷器為貴的觀念在西方深入人心不無關系。

晚清出任中國駐倫敦外交官張德彝[21]在《航海述奇》中記其在倫敦見圓明園被掠奪品,有“龍袍、貂褂……皆御用之物”。他還述及倫敦拍賣古物,“柯里斯的叫貨屋”所拍賣的“中國小黑瓷瓶,高約尺余,瓶嘴有沖口,喝千零五十鎊”,“中國古瓷至英者多矣!”[22]這些記錄真實地反映了中國瓷器在英國的際遇,折射出當時英國人對中國瓷器仍較為珍重,即使是殘損的中國瓷器仍有市場價值。

19世紀歐洲的中國瓷器收藏基本上沿著18世紀的軌跡行進,既有傳承,又有一定程度的拓展,對近現代國際藝術市場的中國藝術品交易及相關領域產生了不可忽視的影響,具體表現在:

圖九 景德鎮窯定制青花彩繪瓷塔

(一)對國際藝術市場的影響

1.數千萬件的中國外銷瓷,以及部分來自景德鎮官窯的高檔瓷器在歐洲各國得以保存,其中相當大的一部分被妥善收藏,陳列于歐洲各個公私博物館和私人藏家的府邸。私人收藏為近現代藝術市場源源不斷地提供商品,有利于藝術市場的可持續發展。加之水下考古使大批海底沉船中的中國瓷器浮出水面,推向市場,可供交易的中國古代瓷器遠遠超過存世的其他類別的中國藝術品,國際藝術市場的中國藝術品交易有了充足的資源保障。這是世界上任何一類藝術品所難以比擬的,這也與瓷器材質易于永久保存相關。中國古代瓷器名品在現當代國際藝術市場出現的頻率及交易額,超過中國古代書畫及其他藝術品,是上述因素共同影響的結果。

2.歐洲18世紀流行收藏中國瓷器,使社會各個階層均珍重瓷器,尤其是中國瓷器。這不同于中國人在“重道輕器”的觀念影響下,重書畫,輕器物。歐洲收藏的中國瓷器也有不少經過著錄,傳承有緒,有跡可循,其可信度增強,文化價值也得到提升。直到20世紀后期英國、荷蘭等國藏家仍熱衷收藏中國瓷器,并記錄在案。此外,歐洲人瓷器收藏觀念與收藏傳統影響了其現當代的收藏趣味和市場行為。在收藏中國藝術品方面,更多關注于瓷器,特別是中國明清時期的瓷器,直接影響到歐洲各國藝術品機構的中國藝術品經營定位,在交易品種及藝術品風格的選擇、價格檔次的確定等方面都得到反映。所經營的中國瓷器以青花、五彩、粉彩為主,對裝飾華貴繁縟的彩繪瓷更為推崇,“貴華而賤素”的傾向十分明顯。當代國際藝術市場上交易最為活躍的中國瓷器大多為這些品類,頻頻出現“天價”,有多方面因素,但不應忽略中國瓷器經營者與購藏者的文化背景與審美取向。同時,歐洲社會活躍著一批深諳中國瓷器的行家里手,其技能也會被后人傳承,使藝術市場中經營中國瓷器的人力資源得到充分地保障。歐美國家藝術品經營機構的中國瓷器經營得益于此。西方的中國古陶瓷研究也在同期形成了良好的傳統,對歐洲瓷器藏品的研究在20世紀上半葉已取得一系列成果。[23]英國東方陶瓷學會的成立及相關研究工作的開展說明了這一點。

歐洲的中國瓷器收藏風尚先后傳播到美國、加拿大、南非、澳大利亞等歐洲列強的殖民地,推動了美洲、澳洲、非洲以及亞洲的瓷器收藏、交易。[24]因歐洲人的瓷器收藏風尚也被傳播到他們的殖民地,生活在這些地區的藏家大多為歐洲移民,他們的收藏趣味及收藏方式與18世紀的歐洲人無明顯區別。20世紀有不少家族藏品被推向市場,其中有為數不少的中國瓷器珍品。21世紀,歐美藝術市場上,頻頻推出中國外銷瓷專場,除來自歐洲的藏品外,也有出自美洲、澳洲、非洲的家族遺珍。

(二)對中國藝術市場的影響

清末至民國早期有不少英、法、德、比利時等國古玩商和收藏者在中國購藏瓷器及其他古董珍玩,這使得北京琉璃廠的古玩鋪熱衷于經營古瓷器和仿古瓷器,并將貨物出售給洋人或提供給當時專門為洋人服務的古玩商鋪—“洋莊”,直接影響北京地區的交易。如《匋雅》中記載:“洋商喜購瓷佛像,大小彩塑層出不窮,京內外廟宇遂為之一空”,“宋均且不見重于西商,今則宋元瓷品,聲價陡增”[25]。劉子芬在《竹園陶說》中也提及,“唐宋人尚青,明清人尚紅,近日西商則重紫,均窯瓷器一枚價值萬金”[26]。與此同時,廣州、景德鎮的仿古瓷的生產也得到延續,有的直接供應海外市場,或在國內如北京、上海等地的古玩市場流通,甚至有景德鎮等地的工匠在北京為古玩商燒制仿古瓷器,知名的如詹遠廣、詹興祥、劉永清等。[27]

清末至民國早期,琉璃廠古玩行業的延清堂、博韞齋、雅文齋等古玩商家在經營名貴古瓷器方面頗有影響,吸引了不少洋人光顧。丁濟謙、楊伯衡、蕭書農、俞淮清、吳啟周等是琉璃廠主要從事瓷器經營的古董商,服務于洋人的古董商又被稱為“吃洋莊的”,余惟清、祝綏齋等人就長于此道。那一時期時常在琉璃廠尋寶的洋人有加拿大人福開森、美國人布洛德等。其中福開森尤擅古玩鑒藏,民國時期出版的《校注項氏歷代名瓷圖譜》[28]由郭葆昌校注,福開森勘訂并譯為英文,1931年由北平觶齋書社發行,這也反映出洋人是當時不可忽視的購藏力量。英國著名的收藏家大維德爵士也自1914年起,從倫敦兩家主營中國藝術品公司的負責人約翰·史帕斯和布魯特父子處頻繁購買中國瓷器。他1924年曾在北京購藏中國瓷器,并與北京的古玩商保持密切的聯系。大維德收藏中有一對帶有至正年銘文的元青花龍紋象耳瓶,它們曾是北京智化寺的供器,經歷古玩商轉賣成為大維德基金會最為重要的收藏,現陳列于大英博物館中國館。他的摯友戴維斯法官也熱衷于中國古陶瓷收藏,曾于1932-1933年間來過北京,其藏品中包含在北京購藏的民窯瓷器。[29]

歐洲瓷器收藏對中國藝術市場的影響主要表現在對清代北京、廣州、景德鎮等地瓷器貿易及古玩市場的中國古瓷器和仿古瓷器交易等方面。其中對北京琉璃廠等古玩市場古陶瓷交易的興盛起到了推波助瀾的作用;在各地廣泛采用機器生產瓷器的工業化背景下,采用傳統制瓷工藝的景德鎮和廣州彩繪瓷仍在市面上占有一定的份額,在20世紀中后期仍保持穩定的銷路,在出口創匯方面產生了良好的效益。

20世紀,香港成為中國古陶瓷交易的重要陣地,并吸引著名藝術品經營機構蘇富比、佳士得等拍賣行的入駐,瓷器是其經營的主要品類,與18世紀以來歐洲特別是英國的中國瓷器收藏存在千絲萬縷的關系。2012年起中國嘉德、北京保利、北京匡時等國內拍賣企業也進入香港,所交易的藝術品也離不開中國古陶瓷。

綜上可知,18世紀歐洲的中國瓷器收藏對藝術市場的影響顯著,同時也應看到18世紀歐洲的瓷器收藏也存在一定的局限,如收藏品種主要為清三代瓷器,大多數為彩瓷,選擇性地忽視其他瓷器名品的收藏。這也影響到英、法等國主導的國際藝術市場中國瓷器的經營,明清青花和以裝飾見長的各類彩繪瓷始終位于前列,身價不菲,宋元名窯珍稀瓷器也難以望其項背,其他高古瓷器更遭冷遇,價格與價值的匹配度較為懸殊。近年來,由于中國經濟的增長,藝術市場的發展,國內古陶瓷收藏升溫,相關研究傳播力度加大,高古瓷價格有所提升,中國古陶瓷經營“物離鄉貴”的局面得到了相應的扭轉。

回顧歷史是為了審視當下,瞻望未來,有利于更清醒地認識到中國以及海外古陶瓷收藏與交易所面臨的機遇和問題,找出其癥結所在,以便積極應對,使長期以來國際藝術市場瓷器交易的定價權被歐美國家藝術品機構掌控的局面得到改變,學他人之長,縮小國內與西方藝術品經營運作的差距,提高規范化與專業化水平,進而在國際藝術市場上掌握主導權,使中國藝術品經營機構成為中國瓷器及其他中國藝術品收藏與交易的掌舵人和領航者。

[1]意大利威尼斯圣馬可大教堂藏有一件德化窯青白瓷兩系罐,被認為是馬可波羅自泉州購買帶回故鄉的瓷器。

[2]1655年在阿姆斯特丹出版的書中,一張地圖的角落有德化觀音坐像,該圖應為參照外銷歐洲的德化白瓷所畫。參見(英)柯玫瑰:《福建出口陶瓷類型及其在西方的保存》,《中國古陶瓷研究》第十四輯,2008年10月,第501頁。

[3]David Howard:The British East India Company’s Trading to China in Porcelain, Oriental Art, Vol.xlv, No.1, Spring99, p.45.

[4]黃忠杰:《波蘭王奧古斯都二世收藏的中國外銷瓷藝術研究》,福建師范大學博士學位論文,2012年。

[5]同 [4]。

[6]江西省博物館編:《華風歐韻——景德鎮清代外銷瓷精品展》,上海錦繡文章出版社,2010年,第91頁

[7]中國古陶瓷學會編:《外銷瓷器與顏色釉瓷器研究》,故宮出版社,2012年,第57頁。

[8]C.J.A Jrg:Porselein als handelswaar,Univ. Leiden, 1978.

[9]秦國經、高換婷:《乾隆皇帝與馬葛爾尼》,紫禁城出版社,1998年,第121-122頁。

[10]西班牙是繼葡萄牙之后與中國直接進行陶瓷貿易的國家,其皇室所收藏的高檔定制中國瓷器就有3000件。

[11]同 [4]。

[12]2003年筆者在德國慕尼黑巴伐利亞州立民俗博物館頂層看到難以計數的瓷器布滿整個展廳,其中大部分是中國清代瓷器,有大量成套器具,層層相疊。

[13]侯鐵軍:《“茶杯中的風波”:瓷器與18世紀大英帝國話語政治》,《外國文學評論》2016年第2期。

[14]乾隆皇帝賞賜英國國王的禮品清單中包括“白瓷五彩有蓋把碗十件;鈞釉花觚一件;汝釉八方瓶一件;官釉雙管瓶一對;洋彩瓷葫蘆瓶一對;白瓷青葉紅花撇口瓶一對;青花瓷玉堂春一對;青花瓷每瓶二件;青花瓷有蓋撞罐一對;青花瓷撇口瓶一對;青花執壺一件;霽紅瓷梅瓶一件;驥青瓷金花掛屏二件;霽紅瓷玉壺春一對;洋彩瓷有蓋鹵壺二對;洋彩瓷有蓋梅花式鹵壺一對;冬青釉有蓋鹵壺一對;五彩瓷杯四十件;五彩瓷大碗十件;五彩瓷中碗十件;紅花瓷碗十六件;五彩瓷茶盅四件;青花瓷大碗二十四件;青花瓷木樨盅四件;霽紅瓷盤十六件;霽青瓷盤八件;五彩瓷盤二十件;紅五福瓷盤十六件;青花瓷雙管大樽一件;青花獸面大樽一件;青花瓷大樽一件;黃瓷青花大樽一件;汝釉三帶大樽二件;青花瓷水盆二件;青花瓷大缸二件”。參見秦國經、高換婷:《乾隆皇帝與馬戛爾尼》,紫禁城出版社,1998年,第121-134頁。

[15](法)帕特里斯·萬福萊著,施云喬譯:《銷往歐洲的宜興茶壺》,西泠印社出版社,2015年,第53頁。

[16]同 [12]。

[17]同 [4]。

[18]黃衛文:《從美國皮博迪·埃塞克斯博物館藏品看清康熙素三彩外銷瓷》,《中國古陶瓷研究》第十四輯,2008年,第454頁。

[19]“1806—1816年間,1件中國嘉慶時期的青花加彩寶塔被運到英國,喬治四世特別定做。高276厘米,七級寶塔,類似青花五彩。被安放在英國南方布列頓的東方宮殿里。”參見程庸:《國風西行:中國藝術品影響歐洲三百年》,上海人民出版社,2009年。

[20](美)卡爾·梅耶、謝林·布萊爾·布里薩克著,張建新、張紫微譯:《誰在收藏中國:美國獵獲亞洲藝術珍寶百年記》,中信出版社,2016年。

[21]張德彝(1847-1918年),又名張德明,字在初,一字俊峰,清初編入漢軍鑲黃旗。他一生8次出國,在國外度過27個年頭。每次出國,他都寫下詳細的日記,依次成輯《航海述奇》《再述奇》《三述奇》《四述奇》直至《八述奇》,共約二百萬字。其中《航海述奇》和《四述奇》曾有人傳抄印行,其余均未發表過。

[22]張德彝:《稿本航海述奇匯編》,北京圖書出版社,1997年,第339頁。

[23](英)哈里·加納著,葉文程、羅立華譯:《東方的青花瓷器》,上海人民美術出版社,1992年版。其中提及除推出有關中國明清瓷器的研究專著外,《景德鎮陶錄》英譯本1949年在倫敦出版。

[24]詳見葉喆民:《耄耋瑣記》,文化藝術出版社,2016年,第109-126頁。

[25](清)寂園叟著、杜斌校:《匋雅》,山東畫報出版社,2010年,第74頁、213頁。

[26]全國圖書館文獻縮微復制中心編:《中國古代陶瓷文獻輯錄(第7冊)》,全國圖書館文獻縮微復制中心 , 2003年,第3465頁。

[27]陳重遠:《古玩史話與鑒賞》,國際文化出版公司,1990年。其中第二章第十三節中詳述了“詹遠廣制作琺瑯彩瓷碗”“后掛彩名師巧匠詹興祥、劉永清”。

[28]該著作于1933年被大維德爵士證明是晚明清初的一部偽書。

[29]劉瑞平:《海外中小博物館及重要私人收藏的中國文物舉要》,《中國文物報》2015年5月31日第5版。