異型橋墩計算分析

張樹清

(1.安徽省交通規(guī)劃設計研究總院股份有限公司,安徽 合肥 230088;2.公路交通節(jié)能環(huán)保技術交通運輸行業(yè)研發(fā)中心,安徽 合肥 230088)

1 工程概況

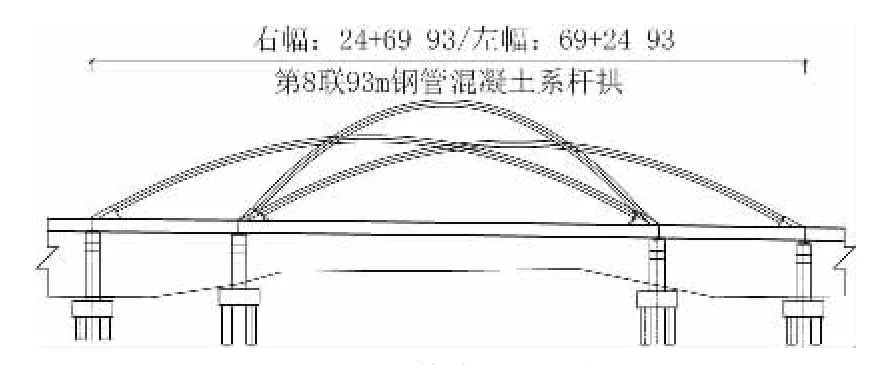

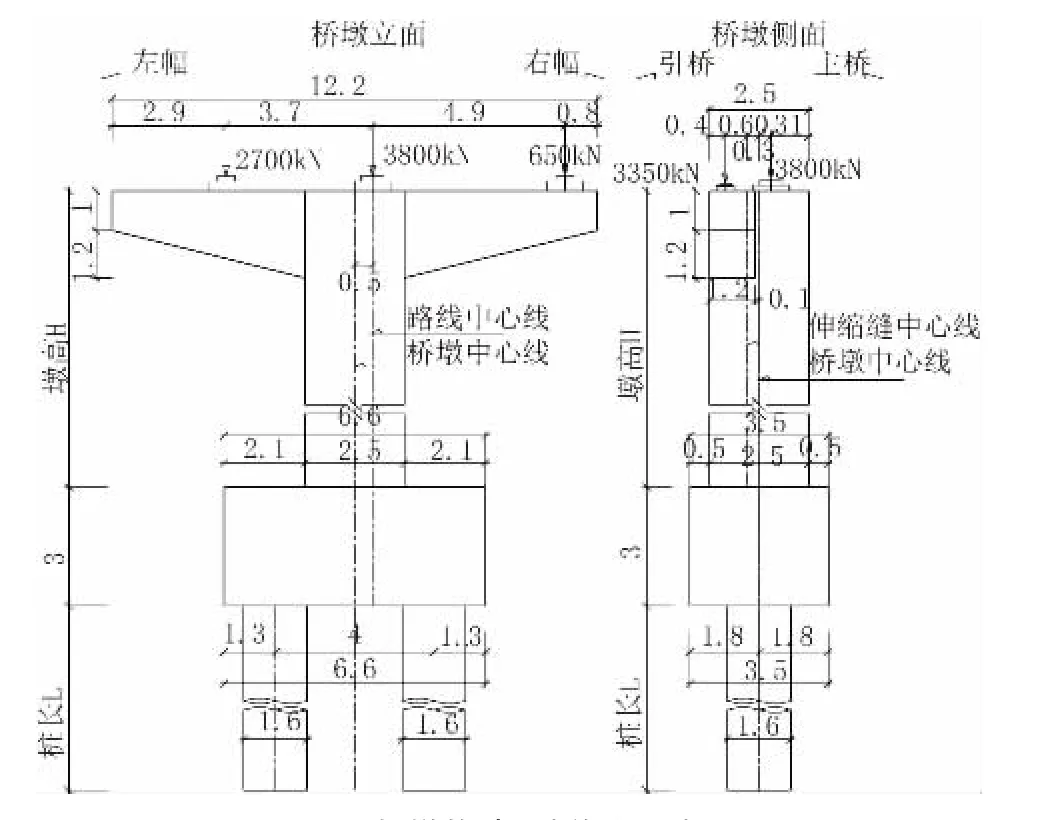

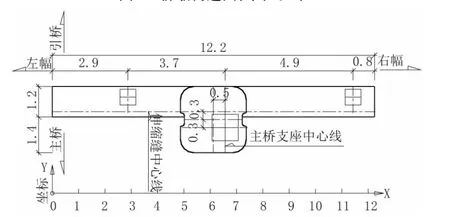

徐村秋浦河特大橋平面位于K10+630~K10+636.239(緩和曲線)橫坡由-1.79%,變化到-2.0%,其余范圍內(圓曲線半徑為1 350 m)橫坡為單向坡2.0%。主橋采用左右幅不對稱系桿拱,系桿拱橋系梁、橫梁及下部橋墩均按照單向坡2.0%設計,橫坡變化段橫橋向高差通過橋面鋪裝(現(xiàn)澆防水混凝土)調整。系桿拱橋采用斜橋正做,護欄線形與路線線形變化保持一致。系桿(縱梁)采用直線梁,橫梁也采用直線梁,由于系桿拱橋采用以直包曲,導致路線設計中心線與系桿拱橋中心線不在一條直線上,路線中心線與橋梁中心線存在一定夾角(夾角不斷變化),梁端線與路線法線方向存在一定夾角。下部結構采用2.5 m×2.5 m矩形橋墩接單懸臂蓋梁及2.5 m×2.5 m矩形橋墩接雙懸臂蓋梁;雙懸臂蓋梁端部尺寸均為0.95 m×2.2 m,根部尺寸均為1.8 m×2.2 m,懸臂蓋梁內設置桿內設有2束Фs15.2-6鋼絞線,每束錨下張拉應力為1395 MPa;矩形墩柱下設承臺,承臺高3.0 m,承臺接群樁基礎,樁基直徑為1.6 m鉆孔灌注樁基礎,樁基按端承樁設計。詳見圖1~圖3。

2 材料參數(shù)

圖1 橋型總體布置圖(單位:m)

圖2 橋墩構造圖(單位:m)

圖3 支座平面布置圖(單位:m)

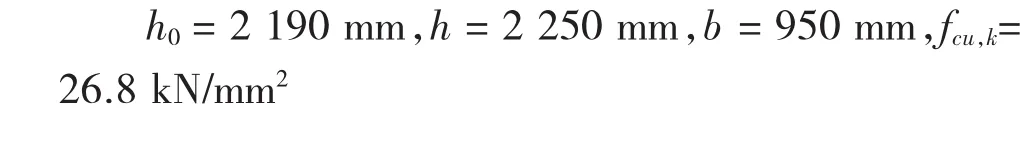

橋墩采用C40混凝土,彈性模量Ec=3.25×104MPa,泊松比vc=0.2,溫度線膨脹系數(shù)為0.000 01,軸心抗壓強度標準值fck=26.8 MPa、抗拉強度標準值ftk=2.4 MPa,軸心抗壓強度設計值fcd=18.4 MPa,抗拉強度設計ftd=1.65 MPa[1]。

3 計算荷載

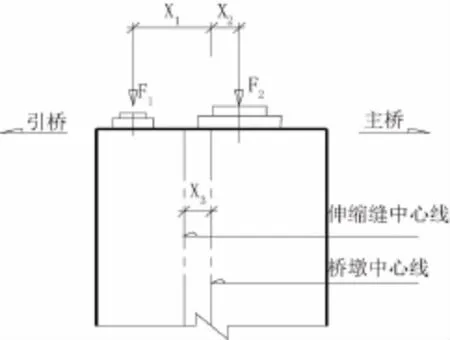

系桿拱采用的獨柱式橋墩雙懸臂蓋梁,須對其靜力強度進行驗算,驗算時要根據(jù)當?shù)剀嚵髁繉嶋H情況,充分考慮活載偏載效應,并采用空間模型進行驗算。大跨度橋梁過渡墩,由于主引橋支反力差異較大,且左右幅錯孔不對稱,兩側支座不能對稱布置于橋墩中心線兩側。支座在過渡墩墩頂布置必須考慮橋墩偏心影響(見圖4):

(1)墩頂應能布置雙排支座,滿足支座墊石空間要求;

(2)橋梁伸縮縫中心線距橋墩中心線距離即為橋墩偏心距;

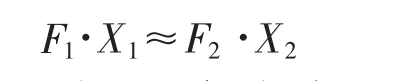

(3)橋墩偏心應滿足如下要求:

顯然支反力F1小的一側力臂X1較大,支反力F2大的一側力臂X2較小。

圖4 過渡墩受力示意圖

為保持兩側彎矩平衡,就需把橋墩中心往支反力大的一側偏移,由于伸縮縫中心線(里程樁號)不會改變,橋墩中心線與伸縮縫中心線產生一個距離X3,這個距離就是橋墩偏心距。往往有些大跨橋梁過渡墩未考慮偏心,或者偏心距設置不當,造成橋墩承受較大彎矩,久而久之橋墩開裂破壞。系桿拱全橋整體模型采用MIDAS有限元軟件計算,荷載選取由整體計算得出的最大支反力。

3.1 蓋梁斜截面計算

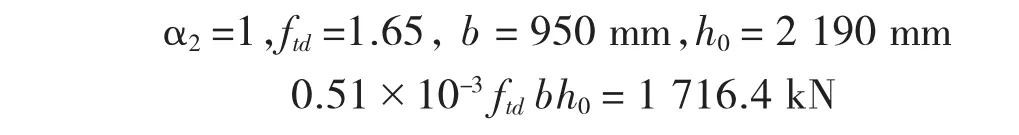

取截面剪力2 700 kN作為控制截面進行配筋設計,蓋梁采用C40混凝土,蓋梁懸臂端自重192.8 kN,剪力合計Vd=2 700+192.8=2 892.7 kN,γo=1。

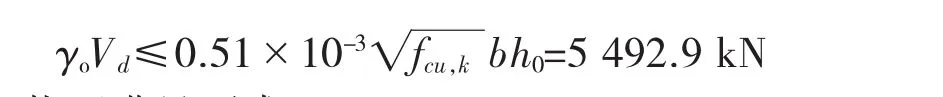

驗算截面尺寸:

截面滿足要求。

驗算是否需要計算配置箍筋:

小于剪力2 892.7 kN。

需要進行配箍計算。

3.2 斜截面抗剪承載力計算

配置箍筋直徑16 mm,間距100 mm。

斜截面內混凝土和箍筋共同得抗剪承載力設計值大于剪力2 892.7 kN。

滿足要求。

4 計算模型

4.1 有限元

主橋為異型橋梁,左右幅不對稱,橫橋向過渡墩左右幅支反力不平衡,縱橋向主引橋支反力不平衡,橫橋向、縱橋向均存在偏心,橋墩存在軸力、剪力、彎矩、扭矩等,結構受力復雜,平面桿系結構不能很好反映橋墩結構空間受力狀態(tài),建立橋墩三維空間結構模型,模擬橋墩在最大支反力作用下下靜力響應(見圖5)。比較蓋梁設置預應力和不設置預應力。

圖5 橋墩有限元模型圖

4.2 邊界條件

為了盡量保證模型邊界條件與實際結構近似的同時,對無法準確模擬的邊界條件按偏于安全處理[2,3]。根據(jù)平面桿系模型計算結果,提取結構位移邊界條件和力的邊界條件加在模型上[4,5]。

4.3 結果分析

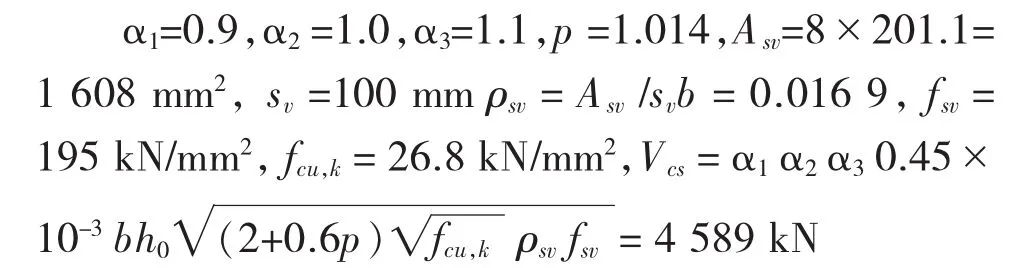

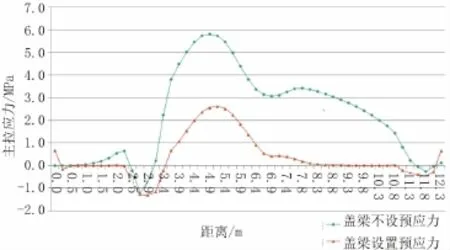

通過有限元分析,得到蓋梁頂、底面應力分布,采用ANSYS路徑數(shù)據(jù)處理技術,繪制出頂、底板應力曲線圖,見圖6~圖9,其中負值為壓應力,正值為拉應力。對應力曲線,進行積分運算求出應力曲線面積,用應力曲線面積除以蓋梁長度,得到相似按初等梁理論求得的應力平均值。

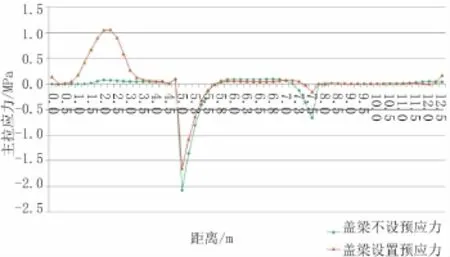

圖6 蓋梁上緣主拉應力

圖7 蓋梁上緣主壓應力

圖8 蓋梁下緣主拉應力

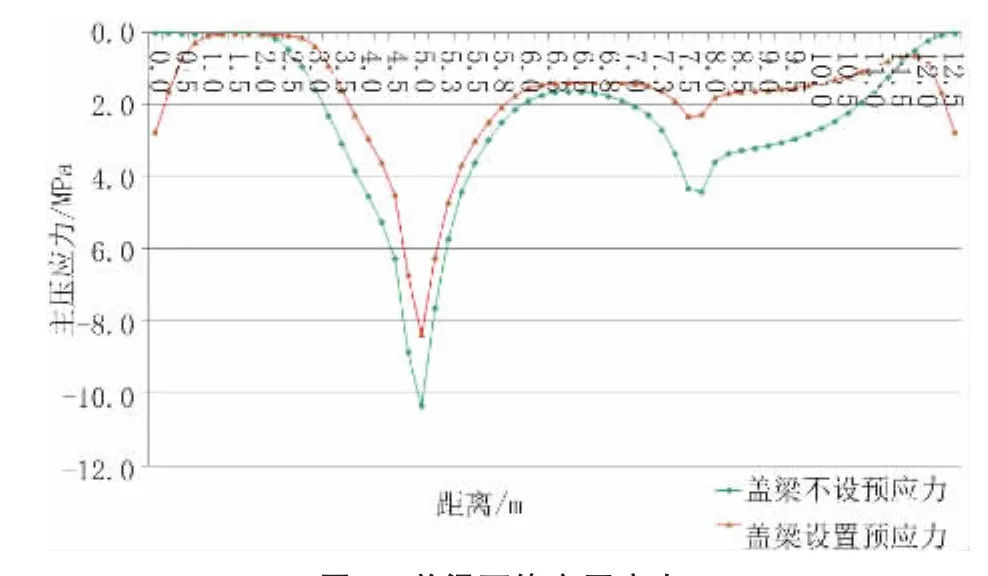

圖9 蓋梁下緣主壓應力

從圖6~圖9,可以看出:

(1)蓋梁頂緣主拉應力:蓋梁不設置預應力情況下頂緣最大拉應力5.81 MPa;蓋梁設置預應力后頂緣最大拉應力2.62 MPa;圖6應力曲線表明,設置蓋梁預應力可以顯著降低頂緣拉應力幅值,張拉預應力后蓋梁頂緣的拉應力由配置的普通鋼筋承擔;

(2)蓋梁頂緣主壓應力:蓋梁不設置預應力情況下頂緣最大壓應力-3.4 MPa;蓋梁設置預應力后頂緣最大壓應力-4.9 MPa;圖7應力曲線表明,設置蓋梁預應力蓋梁懸臂邊緣壓應力有較大提升;

(3)蓋梁下緣主拉應力:蓋梁不設置預應力情況下頂緣最大拉應力0.076 1 MPa;蓋梁設置預應力后頂緣最大拉應力1.05 MPa;圖8應力曲線表明,設置蓋梁預應力蓋梁底緣會產生部分拉應力,拉應力較小,這部分拉應力由普通鋼筋承擔;

(4)蓋梁下緣主壓應力:蓋梁不設置預應力情況下頂緣最大壓應力-10.4 MPa;蓋梁設置預應力后頂緣最大壓應力-8.37 MPa;圖9應力曲線表明,設置蓋梁預應力蓋梁底緣壓應力減小;

5 處理措施

多方案計算研究,證明大懸臂蓋梁須張拉部分預應力,以消除蓋梁頂緣產生的較大拉應力;同時預應力有不能張拉太多,否者蓋梁底緣也會產生較大拉應力。為了達到一個平衡,完全消除按全預應力配置設計蓋梁不合適,因此,采用按部分預應力設計蓋梁,允許蓋梁出現(xiàn)較小的拉應力,這部分拉應力由普通鋼筋承擔。在蓋梁頂緣配置2根Φs15.2-6預應力,待混凝土強度達到設計強度后張拉,張拉控制應力0.75 fpk,即單根張拉力約為1 757.7 kN。

6 結 語

經該方案處理后蓋梁頂、底緣受力更合理;避免蓋梁頂緣混凝土出現(xiàn)開裂現(xiàn)象。蓋梁頂?shù)拙墤錆M足規(guī)范要求。通過對大懸臂蓋梁平面、空間分析,解決了大懸臂蓋梁頂緣受力不合理問題,同時避免了,張拉過多預應力造成蓋梁底緣開裂。