大華橋水電站滄江橋-營盤滑坡穩定性分析及初步治理

張永輝,宮海靈,劉增杰

(中國電建集團北京勘測設計研究院有限公司,北京 100024)

大華橋水電站滄江橋-營盤滑坡體位于庫區中段,距離壩址24 km,滑坡體積約2 600×104m3,為特大型滑坡,其上部有營盤鎮,常住人口近萬人。因此,滑坡穩定性、失穩模式以及對居民點的影響是水庫運行過程中需重點關注的問題,對該滑坡進行合理評價及科學防治就顯得非常必要。

1 滑坡概況

1.1 自然地理及區域地質

工程區屬亞熱帶季風氣候區,氣溫高、降水量大,多年平均氣溫11.2 ℃,極端最高氣溫31.7 ℃,極端最低氣溫-10.2 ℃。蘭坪站多年平均降水量為973.8 mm,降水量年內分配不均勻,6月~9月降水量較大,暴雨強度年最大為119.8 mm。區域穩定性主要受外圍地震活動的影響,歷史地震對場址的最大影響烈度為Ⅵ度,50年超越概率10%的地震動峰值加速度為0.15g,相應的地震基本烈度為Ⅶ度。

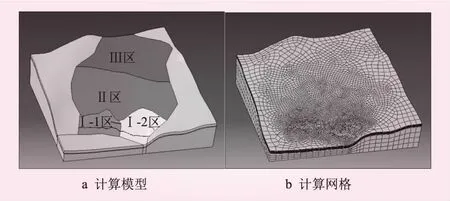

1.2 地形地質

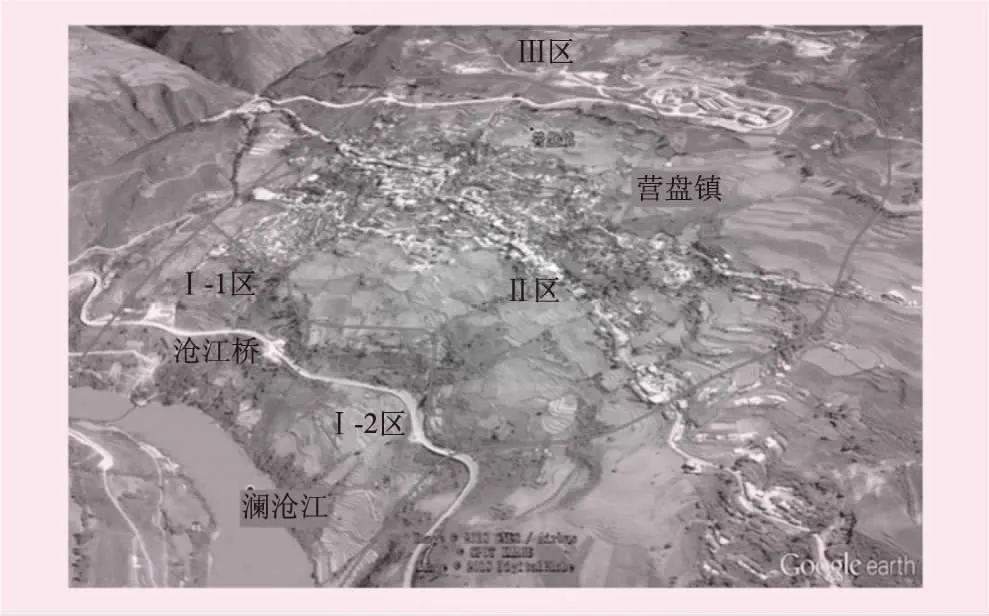

滄江橋-營盤滑坡體前緣高程約1 445 m,后緣高程2 100 m,沿江長度近1 000 m,體積約2 600×104m3,正常蓄水位1 477 m時,將淹沒滑坡前緣32 m。根據滑坡穩定狀態總體劃分為3個區:前緣Ⅰ區地貌形態明顯,呈圈椅狀,分布高程1 445~1 590 m,自然地形坡度總體較緩,一般10°~25°,體積約700×104m3,滑坡體上部地形較破碎,分布有較多的小沖溝,根據其穩定性及滑移特征,Ⅰ區又劃分為2個亞區,上游側為Ⅰ-1區,下游側為Ⅰ-2區。Ⅱ區分布高程1 590~1 850 m,自然地形坡度較緩,一般10°~23°,體積約1 000×104m3,其上為營盤鎮所在地。Ⅲ區位于營盤鎮后緣,分布高程1 850~2 100 m,體積約960×104m3,滑坡自然地形坡度整體上從東北至西南逐漸變緩,高程1 910 m以上坡度約17 °,以下坡度約30°。滑坡地形特征見圖1。

圖1 滄江橋-營盤滑坡影像及分區

滑坡組成物質主要為碎石質粘、粉土夾塊石、巖屑,厚度中部一般30 m,后緣及兩側一般20 m左右,結構松散,局部架空,穩定性差,屬覆蓋層滑坡。下伏地層為傾倒變形的全、強風化紫紅色板巖、粉砂巖,巖石多呈碎塊、碎片狀。滑坡體內泉點或濕地較發育,地下水豐富,埋深分布不均,一般15~40 m,且地表多分布水田,補給源充分。

滑坡Ⅰ區前緣鉆孔中可見滑帶分布,底滑面高程為1 450~1 470 m,底滑面埋深16~31 m,滑帶厚0.1~0.4 m。滑帶物質一般為含礫粉質粘土,紅褐及黃褐色,軟塑狀,礫石含量為10%~30%,粒徑0.3~1 cm,次棱角狀,含少量片狀巖屑,滑帶分布不連續。Ⅱ區部分鉆孔揭露底滑面高程為1 584~1 646 m,底滑面埋深7~20 m,滑帶厚0.5~1.0 m。滑帶主要位于覆蓋層中上部,分布不連續。滑帶土多為粘土、粉質粘土,顆粒相對細,透水性差,具有一定的隔水作用。滑帶土含水量大,多呈軟塑狀。

1.3 滑坡變形特征

地表調查表明,滑坡前緣坡體表面發育較多的張拉裂縫,主要集中在滑坡Ⅰ區后緣,既有新生成的張裂縫,也殘存有老裂縫,同時地面存在有多處新老錯落陡坎,局部有塌滑現象,裂縫延伸長,寬度大,該區處于臨界穩定狀態;Ⅱ區裂縫相對較少,僅在局部淺表層滑坡附近有發育;Ⅲ區地表裂縫較少,未發現明顯變形特征。

Ⅰ區、Ⅱ區監測數據表明,Ⅰ區測斜孔孔口位移速率0.04~0.78 mm/d,深層監測孔多損壞,說明其位移變形較大。Ⅱ區測斜孔孔口位移最大速率為0.02~0.96 mm/d,以淺表層滑移為主,目前處于蠕滑狀態。GNSS測點資料表明,Dx(向上游為正)變形速率為-0.02~0.6 mm/d,Dy(向河床為負)變形速率為-1.39~0.00 mm/d,Dh(沿高程降低為負)變形速率為-1.03~0.01 mm/d。總體位移方向為向江側偏上游,且沿江公路以下(Ⅰ區)表面位移速率要大于公路以上(Ⅱ區)的位移速率。

1.4 滑坡成因機制分析

促使形成滑坡的3大基本要素是臨空面、軟弱滑帶和地下水,這3大要素的有機組合決定了滑坡的形成、發展過程和穩定狀態。因此,滑坡的形成和穩定狀態與其特有的區域環境、地質構造、巖性、地下水等有很大關系。

瀾滄江流域地處橫斷山脈,屬高山峽谷地貌,山脈總體走向北北西向,河流亦呈北北西或近南北向展布,與地質構造線近乎一致。在區域構造作用的影響下,形成一系列的復式背斜,河流沿瀾滄江逆沖斷裂發育。滄江橋-營盤滑坡地層以侏羅系軟弱巖層為主,巖層陡立,巖性主要為千枚狀板巖夾少量的變質砂巖,強度低,在瀾滄江河谷下切及側蝕過程中,斜坡前緣臨空,陡傾角的板巖向河谷方向產生傾倒變形,在地下水等內外營力的作用下,產生多次折斷及局部滑移,在原地堆積獲得了新的臨時穩定狀態;傾倒折斷的巖體呈散體結構,架空現象嚴重,風化加速,經物理化學作用形成土石混合體,由于堆積物透水性好,大氣降水大量滲入,巖體濕水軟化,強度不斷降低,在地下水及地表水的影響下產生滑移。同時,由于已滑滑坡的后壁形成臨空面,又為未滑動滑體提供了滑移空間,進而導致漸進連鎖反應,使得滑坡各分區有失穩的趨勢。隨著滑移的發生,滑坡內部應力重新分布。

大村斷裂分支斷裂在滑坡Ⅰ區中下部通過,產狀近SN,W∠70°,寬5~10 m,斷裂帶及影響帶巖體破碎,為地下水的滲透和運動創造了良好的條件,局部構造裂隙水的出露,對滑坡的形成和發展起到控制作用。雨季降雨以及滑坡上灌溉水下滲是誘發滑坡的主要因素之一。沿江公路從滑坡Ⅰ區的中后緣通過,改變了滑坡Ⅰ區的應力狀態和排水條件,使滑坡Ⅰ區出現新的應力調整。目前,Ⅱ區上大量的建筑及人類活動,導致荷載增加、地下水及地表水活動加強,也是影響滑坡Ⅰ區穩定的主要因素。

總之,滄江橋-營盤滑坡是不同期次形成的古滑坡,前緣滄江橋滑坡為最新期次滑坡,各區滑動時間不一致,不存在統一的滑動面。從滑動力學角度分析,屬牽引式滑坡。

2 穩定性分析

2.1 計算方法及參數

考慮滑坡上部城鎮居民的重要性,滄江橋-營盤滑坡屬B類水庫邊坡,邊坡級別為Ⅰ級。穩定性計算分析主要考慮各典型斷面在不同工況下邊坡穩定狀況,計算分析方法采用摩根斯頓-普萊斯法(M-P)和簡化畢肖普法(Bishop)。假定邊坡滑動方向與河床水流方向垂直,向河床內滑動,選取了7個剖面進行滑坡穩定計算,計算模式分為沿覆蓋層土體內部滑動、沿基覆界線深層整體剪出2種形式。采用的土體物理力學參數根據變形監測成果采用反演分析獲得,其中Ⅰ區土體內摩擦角φ為19.8°,粘聚力c為18.6 MPa;Ⅱ區土體內摩擦角φ為22.3°,粘聚力c為19.5 MPa。

2.2 穩定性計算

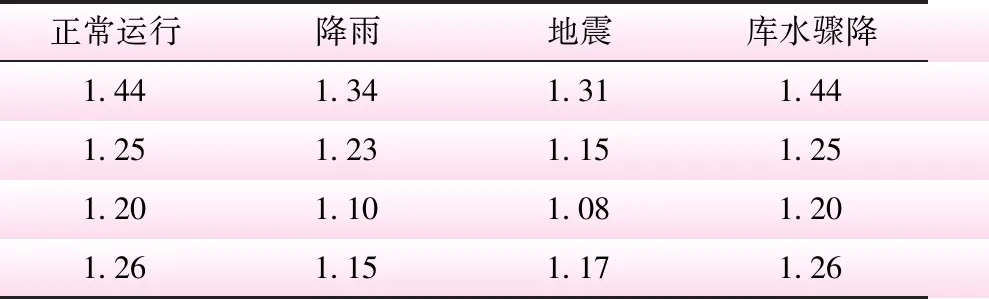

采用天然狀況(庫水位1 445 m)、天然狀況+降雨、天然狀況+地震,正常蓄水位(庫水位1 477 m)、正常蓄水位+降雨、正常蓄水位+地震、庫水驟降等7種不同工況,根據選用的參數進行穩定性計算。Ⅰ區典型斷面的穩定性計算結果詳見表1。Ⅱ區蓄水前穩定性計算結果如表2所示。假定在Ⅰ區已經整體失穩的極端條件下,Ⅱ區蓄水后,采用M-P沿基覆界線深層整體剪出,獨立穩定性計算結果高于規范的要求值(見表3),僅部分斷面安全裕度較小。目前監測數據表明,Ⅱ區部分地段已出現蠕滑變形,滑動面基本位于滑坡體內中部及淺表層位置,后期應持續觀測,并考慮采取適當工程措施防止Ⅱ區變形繼續擴大,以致影響上部的居民生活。

表1 Ⅰ區典型斷面不同工況下的安全系數

表2 蓄水前Ⅱ區典型斷面不同工況下的安全系數

表3 蓄水后Ⅱ區典型斷面不同工況下的安全系數

2.3 穩定性評價

滑坡各區地形上相對獨立,變形特征及程度差異性大,從居民點、水田種植等狀況分析,各區并未發生同步的整體滑動,長期以來其活動方式以解體式蠕變為主要類型。因此,從宏觀上來看,滄江橋-營盤滑坡目前整體處于蠕動變形狀態,不具有統一的滑面。典型斷面在蓄水前、蓄水后各個工況條件下的穩定分析計算表明,滄江橋-營盤滑坡體Ⅱ區整體穩定性較好;Ⅰ區處于基本穩定~臨界穩定狀態。其中,Ⅰ-2區整體處于基本穩定狀態,局部存在穩定性較差的淺表層滑移;Ⅰ-1區則處于臨界穩定狀態。

3 工程防治設計

滑坡防治原則為動態控制、整體規劃、分期治理,以控制滄江橋-營盤滑坡變形,安全系數滿足規范要求,確保水庫蓄水后滑坡前緣不致垮塌,進而牽引滑坡上部變形影響營盤鎮居民的生活為目標。根據治理效果及變形監測情況,再考慮是否開展二期治理。

3.1 防治方案

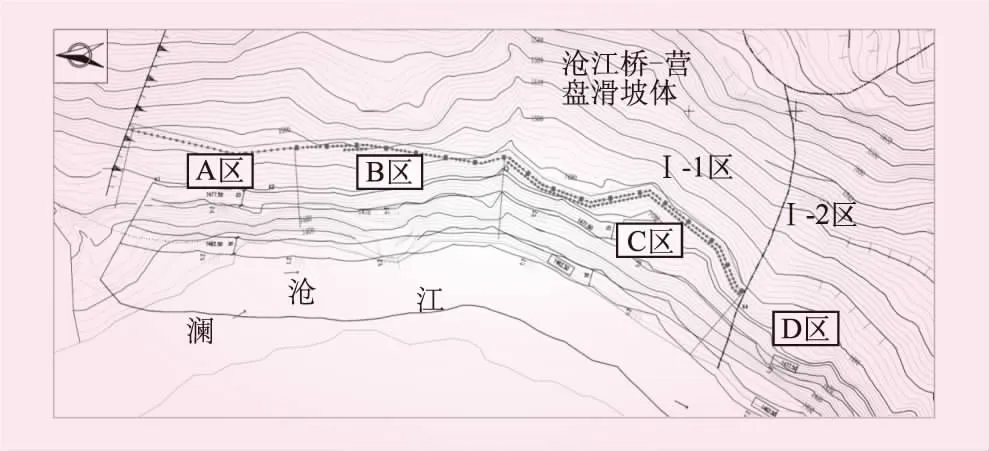

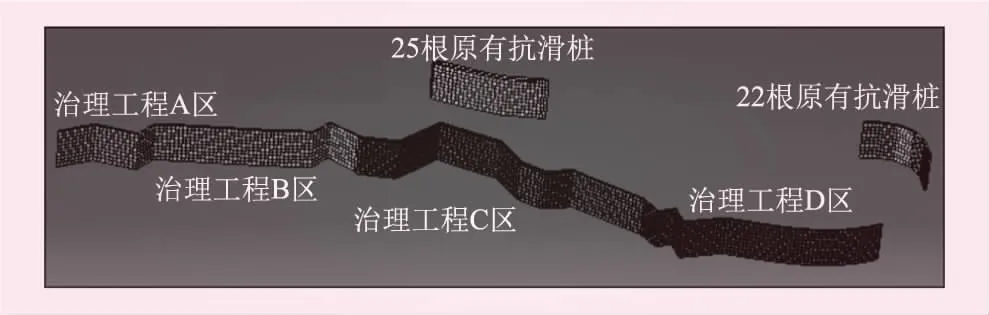

在滑坡前緣布置抗滑樁和壓腳填筑,并設置截排水措施。滑坡防治共劃分為A、B、C、D等4個區,其中A、B、C區采用1~2排滑樁,樁徑2 m,

間距4~6 m,樁深30~50 m不等,前緣設置壓腳;D區僅采用壓腳填筑。各區壓腳分高程1 462.5 m平臺及高程1 477.5 m平臺,寬度分別是16 m和15 m,坡比1∶2。沿抗滑樁平臺及開挖坡面布設系統截排水措施,底部布置排水深孔,上部開挖邊坡坡面上布置系統排水孔,坡腳設置排水溝。防治方案見圖2。

圖2 防治方案

3.2 三維有限元分析

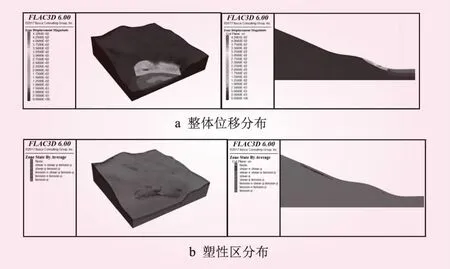

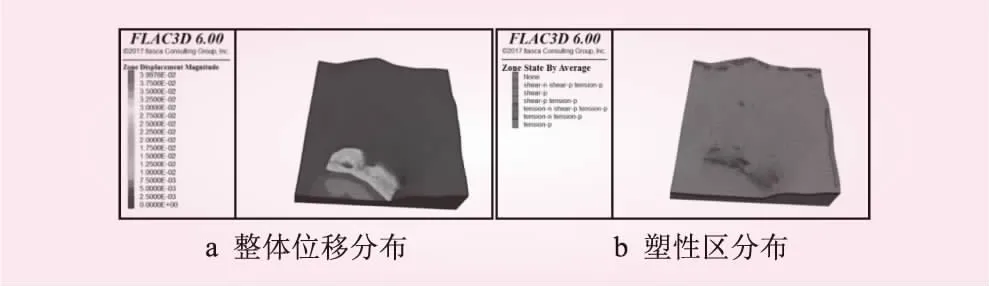

為分析滑坡加固后變形特征,對滑坡進行了三維有限元應力應變分析。三維模型表面根據等高線差值形成空間曲面,根據地質資料進行分區、確定各層界限。計算模型與計算網絡見圖3。同時,模型中考慮了抗滑樁加固,見圖4。計算模型采用理想彈塑性模型,屈服準則為摩爾-庫倫強度準則,計算模型四周法向約束,底部固定約束。根據三維模型,對滑坡初始應力場進行了分析,并考慮了庫水位升降、地下水位上升、地震、抗滑樁、壓腳處理等對邊坡應力變形的影響,分析了各典型斷面整體位移分布、塑性區分布特征。

圖3 計算模型與計算網絡

圖4 抗滑樁示意

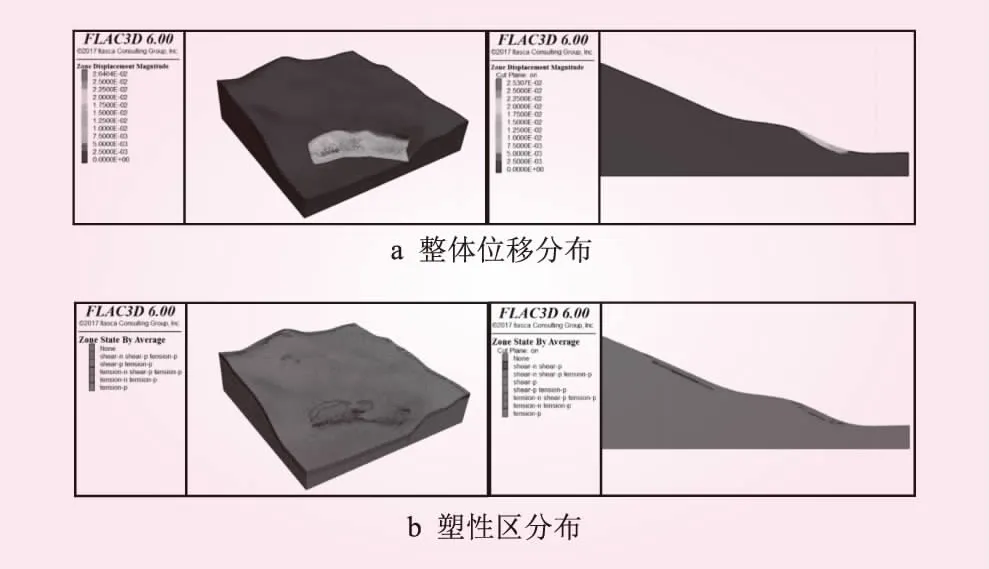

正常蓄水位時典型斷面模擬結果見圖5。水位由1 477 m驟降至1 472 m時典型斷面模擬結果見圖6。壓腳后典型斷面模擬結果見圖7。

圖5 正常蓄水位時典型斷面模擬結果

圖6 水位驟降時典型斷面模擬結果

圖7 壓腳后典型斷面模擬結果

根據模擬成果分析,采取工程處理措施后,水庫蓄水或驟降后整體位移影響范圍為Ⅰ-1、Ⅰ-2區及水位以下范圍,其他區域未見明顯位移集中區,以指向河床位移為主;地下水位升高后邊坡變形較大,數值分析成果超過40 cm,集中分布的4個區域能與現有裂縫及滑坡位置較好對應;正常蓄水位及水位驟降時位移在抗滑樁附近均出現明顯變化,抗滑樁上、下方出現明顯的位移間斷,最大位移均位于抗滑樁下方,說明在水庫蓄水過程中抗滑樁能有效限制抗滑樁上部滑坡體變形,加固效果明顯;7度地震作用下位移變化集中區域主要分為5個區域,在抗滑樁附近無明顯位移突變,地震作用明顯,抗滑樁基本失效,邊坡穩定性差;壓腳對邊坡變形與穩定的影響計算成果表明,壓腳對水位升降條件下邊坡變形影響較大,對降雨和地震條件下影響很小。

3.3 穩定性評價

經抗滑樁和壓腳填筑措施處理后,各斷面計算表明,Ⅰ-1區整體穩定安全系數為1.22,各工況均滿足規范要求,局部穩定安全系數為1.19。Ⅰ-2區整體穩定和局部穩定安全系數各工況均滿足規范要求,整體穩定性相比較Ⅰ-1區稍好。穩定計算表明,不同區域采取抗滑樁+壓腳填筑和排水措施的防治方案,能有效提高邊坡穩定安全系數。滑坡治理前后全貌見圖8。

圖8 滑坡全貌

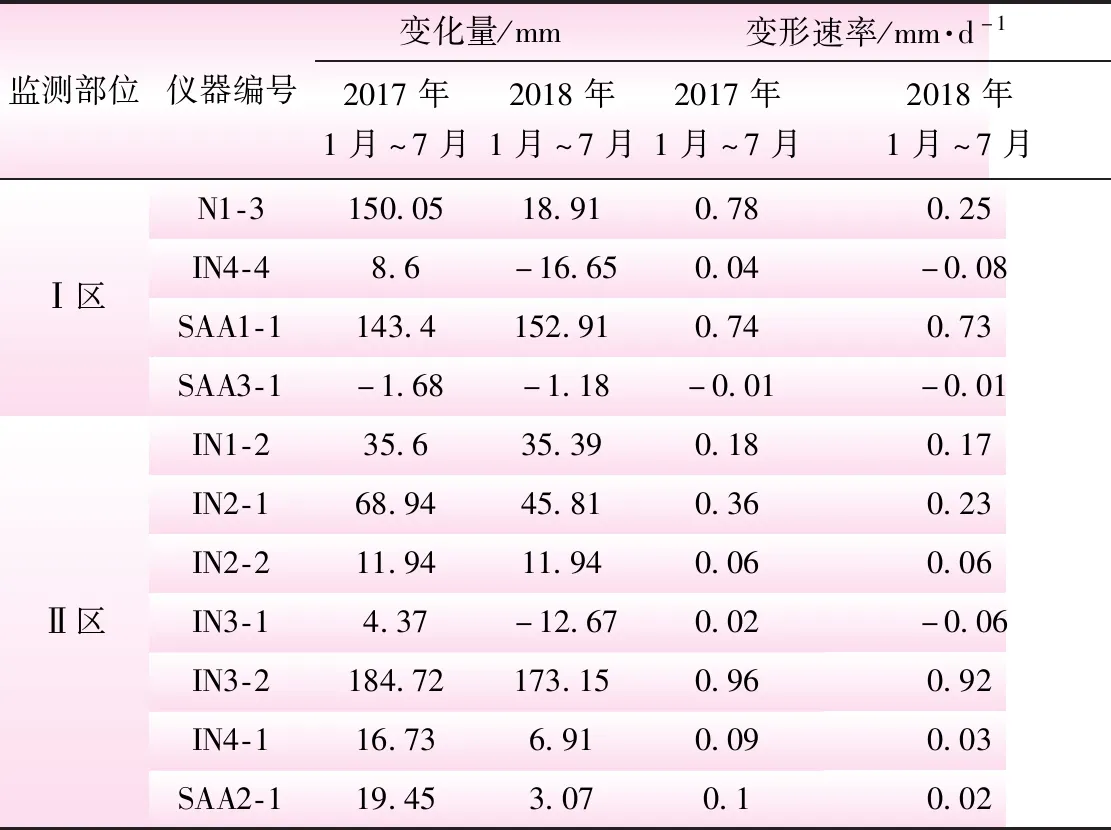

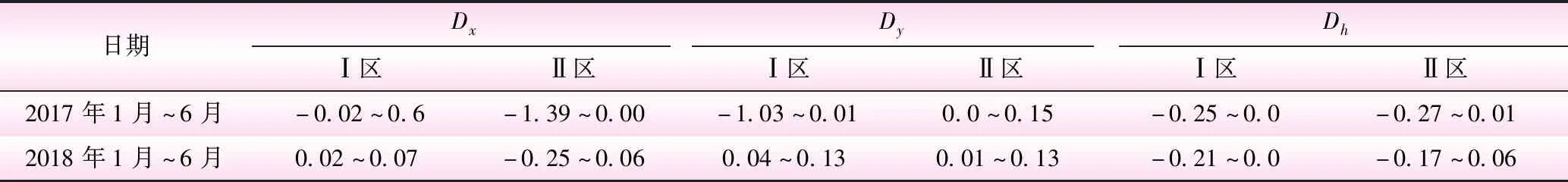

3.3.1監測數據對比

滑坡防治施工于2018年1月底完成。為合理有效評價滄江橋-營盤滑坡工程防治效果,選取2018年1月~7月監測點變形速率與2017年1月~7月數據進行平行對比分析。測斜孔孔口變形速率對比見表4,測斜孔滑動面變形速率對比見表5,GNSS位移速率對比見表6。

3.3.2治理效果

從位移變形速率對比來看,防治工程完成后,滑坡體Ⅰ區監測孔孔口位移速率與同期相比多處于減緩狀態,局部變形速率減少較多;Ⅱ區監測孔孔口位移速率與同期相比處于基本持平狀態,并沒有因為水庫蓄水而增大。Ⅰ區、Ⅱ區深層滑移面變形速率變化不明顯,基本保持一致。Ⅰ區地表GNSS位移速率向江側位移及沿高程變化減緩明顯,Ⅱ區變化不大。從監測點位移速率分析,滑坡體防治措施起到了抑制滑坡體前緣變形的作用,水庫蓄水后,滑坡前緣未發生塌滑,滑坡各區變形未發生明顯變化。

6個抗滑樁上24支鋼筋計監測成果表明,目前抗滑樁鋼筋計處于較低應力水平,實測應力在-10.07~16.70 MPa之間,應力變化過程平穩,抗滑樁尚未完全受力,抗滑樁未見明顯變形。

4 幾點思考

(1)滑坡的形成是多因素綜合作用的結果,對滑坡的防治需查明滑坡形成條件、變形破壞機制、變形特征等,有針對性地采用綜合防治工程措施。針對滄江橋-營盤特大型滑坡,采取前緣抗滑樁+壓腳、系統截排水措施是合適的。監測數據表明,滑坡體防治措施抑制了滑坡體淺表層變形,治理效果初見成效。

表4 測斜孔孔口變形監測成果

表5 測斜孔滑動面變形監測成果

表6 GNSS位移速率對比 mm/d

(2)根據防治工程完工后7個月的監測資料,對比分析滑坡的治理效果時間尚短,需結合大量的監測資料、現場地質調查等進行更深入的專題研究。由于滑坡成因復雜,滑帶土強度參數的選取、滑坡推力的計算不確定因素較多,故滑坡的防治方案的確定多以經驗為主,往往會導致防治工程過于保守或治理不當,加上滑坡治理多為隱蔽工程,對滑坡治理后的效果評價特別是經濟性評價較難,這也是今后需重點研究的內容。

(3)該滑坡防治設計時曾采用大截面挖孔鋼筋混凝土抗滑樁,但由于滑坡內地下水豐富,滑體結構松散,人工開挖困難,且安全隱患大,最終采用了機械旋挖鉆孔樁,其具有布置靈活、施工簡單、快速、對滑坡擾動小等特點,但施工中塌孔嚴重。方案設計時,要充分考慮滑坡的物質組成、地下水分布等因素,采取合理的設計方案及施工手段。

(4)系統截排水設計主要采用水平深鉆孔,但現場針對性差,造成部分排水孔無地下水排出;受表面灌溉水的影響,滑坡地表水的治理不到位,需統籌考慮地下水及地表水的補排,對地表水以攔截和旁引為原則,對地下水采用垂直水平鉆孔與深部水平排水廊道相結合的排水體系,盡量減少地下水的入滲。

(5)減重和反壓工程是滑坡防治的有效經濟手段。對滄江橋-營盤滑坡來講,不具備減重的條件,反壓首先要判定主滑面及抗滑段位置,在抗滑段進行有效的反壓。由于該滑坡不具有統一的滑面,分區特征明顯,Ⅰ區、Ⅱ區分界處地形較陡,選擇Ⅰ區前緣反壓對限制滑坡變形作用明顯,但對Ⅱ區的效果尚需時間檢驗。