烏蘭察布草原蹄印巖畫考釋

張曉霞

(中央民族大學民族學與社會學學院,北京,100081)

“烏蘭察布巖畫”這一名稱的使用最早源于蓋山林的《烏蘭察布巖畫》,1974年蓋山林在達爾罕茂明安聯合旗(后面簡稱達茂旗,1974年時達茂旗屬于烏蘭察布盟管轄范圍,1996年1月,達茂旗從烏蘭察布盟劃歸至包頭市)發掘元代敖倫蘇木古城時考察了推喇嘛廟一帶的巖畫,之后在1980年至1982年系統考察了達茂旗和與烏拉特中旗交界地帶的巖畫,考察范圍為東西200公里,南北120公里,書里涉及的地理范圍包括烏蘭察布盟的達爾罕茂明安聯合旗和巴彥淖爾盟的烏拉特中旗東部地區,這兩大區域都是茫茫草原,大部分巖畫又分布在達茂旗,所以統稱為烏蘭察布巖畫。

1996年1月,達茂旗從烏蘭察布盟劃歸至包頭市,也就意味著達茂旗分布的巖畫實際上屬于包頭市。蓋山林在2002年12月出版了《內蒙古巖畫文化解讀》,[1]繼續沿用了烏蘭察布巖畫這一稱呼,并將四子王旗、察哈爾右翼后旗北部新發現的巖畫補充進烏蘭察布巖畫系統。現在烏蘭察布巖畫所指的地理范圍是內蒙古中部地區草原地帶,行政區域包括巴彥淖爾市的烏拉特中旗,包頭市的達茂旗,烏蘭察布市的四子王旗和察哈爾右翼后旗。由于這些巖畫點地形地貌都相同,巖畫也屬于同一類型體系,而目前還找不到一個合適的地理名稱可以將這些地方涵蓋,且避免新稱呼造成的概念混亂,本文依然采用約定俗稱的“烏蘭察布巖畫”這一稱呼。

一、蹄印巖畫數量與制作手法

烏蘭察布巖畫中,動物圖像所占比重最大,數量可達1451組,占到烏蘭察布巖畫總組數的86.16%,直觀的反映出與烏蘭察布游牧人群關系最為緊密的就是動物。游牧人群對于牲畜亦很敬畏。牲畜具有兩重性,其一是生產資料,即用來騎乘或拉車運輸是以生產工具面貌出現,就成為勞動資料,而用來被放牧,則成為勞動對象。其二是生活資料,即用于交換就成為商品,用于消費則成為生活資料。[2]由此來看,游牧民族的衣食住行都離不開動物,動物的健康和繁衍關系直接關系到畜牧經濟的發展。

巖畫中,蹄印巖畫是表現人與動物密切關系的另一種形式。烏蘭察布地區共發現有177組蹄印巖畫,“粗略統計這里的蹄印巖畫有一萬個以上”[3](個體圖像),蓋山林形容“烏蘭察布的蹄印巖畫不僅種類多,數量多多得驚人,有的單個存在,有的二、三個在一起,也有的一幅巖畫中近百個之多……”[4]它是烏蘭察布巖畫中非常特殊的一個圖像類型,這些蹄印包括有野生動物和家畜,有馬、羊、牛、駱駝、鹿等,有時單獨出現,有時與動物、人、車輛等在一起組成完整圖像。四子王旗查于哈沙圖這一區的蹄印巖畫比例最高,達到54.29%,遠高于平均水平,可能代表這一區的巖畫創作時代蹄印崇拜興盛,這些蹄印巖畫采用磨刻的手法,全被為奇蹄類動物蹄印,當地牧民稱之為“馬蹄子”,大小不同,深淺不同,與真實蹄印有一定的差距。另外,與蒙古國交界一帶南吉板登地區的蹄印巖畫也十分發達,大部分也為奇蹄蹄印,可能為馬的蹄印。

烏蘭察布草原的這些蹄印并不是集中一個時期制作完成,通過他們制作方法的分析可知,有一部分蹄印是采用磨刻的手法,蹄印的刻痕光滑,刻痕較深,有一部分是采用了敲鑿的手法,刻痕較淺。磨刻的蹄印較之鑿刻的蹄印可能更早一些,具體早到什么時間、晚到什么時間,還需要根據伴生圖像、鑿刻痕跡的顏色等因素來判斷。

二、蹄印巖畫的表現方式

從形象上來看,有的“寫實”有的“抽象”。其中四子王旗查于哈沙圖這一區的印跡巖畫分布最多,遠高于平均水平,可能代表這一區的巖畫創作時代蹄印崇拜興盛。根據蹄印巖畫的不同表現方式,我們分為以下幾類:

第一類:夸大的蹄子。

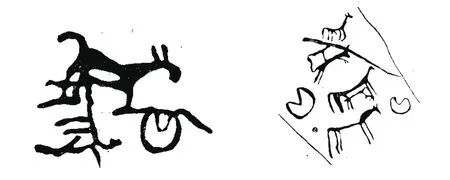

在烏拉特中旗莫若格其格一帶(如圖1①、圖2)和推喇嘛廟一帶(如圖3)發現的一些動物巖畫可以給蹄印巖畫的研究提供新的思路。這些圖像均對動物的蹄子部分進行夸張,甚至直接將蹄子部分繪刻成蹄印的樣子。這是非常直接的表現蹄印崇拜的形式,因為是對于馬蹄的夸張,所以它似乎是對于馬卓越行動力的強調。

圖1.烏拉特中旗巖畫

圖2.烏拉特中旗巖畫

圖3.推喇嘛廟巖畫

第二類:蹄印與動物、人物伴生。

烏蘭察布蹄印巖畫中,蹄印最常與動物伴生。與第一類中夸大蹄子的情況不同,此時蹄印與動物屬于兩個不同個體圖像。如圖中所示,大部分蹄印依然屬于馬,伴生的動物有馬、羊、鹿等。這是要分兩種情況討論,第一種情況就是伴生動物中沒有馬,有羊、鹿、人物等圖像,但畫面中有馬蹄印(如圖4與如圖5),這時馬蹄印作為馬的符號化象征證明馬的存在。在這種情況下,蹄印的刻畫就代表著馬。第二種情況就是伴生動物中有馬,且也有馬蹄印,這時蹄印作為馬留下的印跡,是對馬行走路程的強調,更是對馬本身的崇拜(如圖6與圖7)。

圖4圖5.蹄印與動物組合圖像

圖6圖7.蹄印與動物組合圖像

第三類:蹄印與道路伴生。

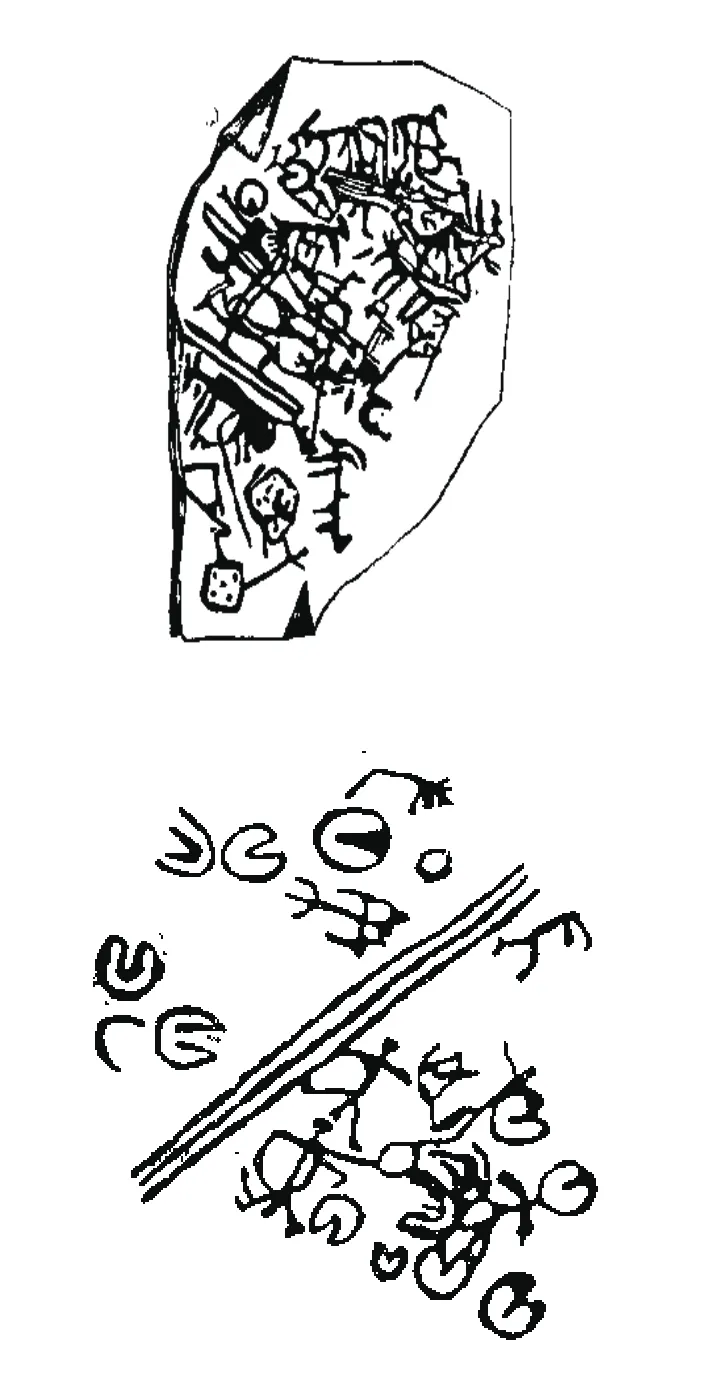

在前一部分對道路巖畫進行分析時,就提到這種情況,道路巖畫中出現了蹄印,還有動物、人物、車輛等圖像。此時,蹄印作為交通場景中一部分,是作為馬行車勞頓留下的痕跡。在游牧時代早期,馬作為主要的遷徙力量,帶領游牧人群馳騁在草原上,蹄印成為遷徙行進留下的印跡,告訴人們曾經有馬有人群經過這里。與道路圖像伴生的蹄印更加強調了馬對于早期草原民族的重要性,是對于馬行動力的肯定與崇拜。(如圖8與圖9)

圖8圖9.烏蘭察布巖畫蹄印與道路組合

第四類:無伴生圖像。

還有一些蹄印并無任何伴生圖,而是單獨作為畫面主體出現。重復的繪刻某種動物的蹄印,且蹄印與女陰形狀有相似之處,很有可能與生殖崇拜有關。(如圖10與圖11)

三、圖像內涵分析

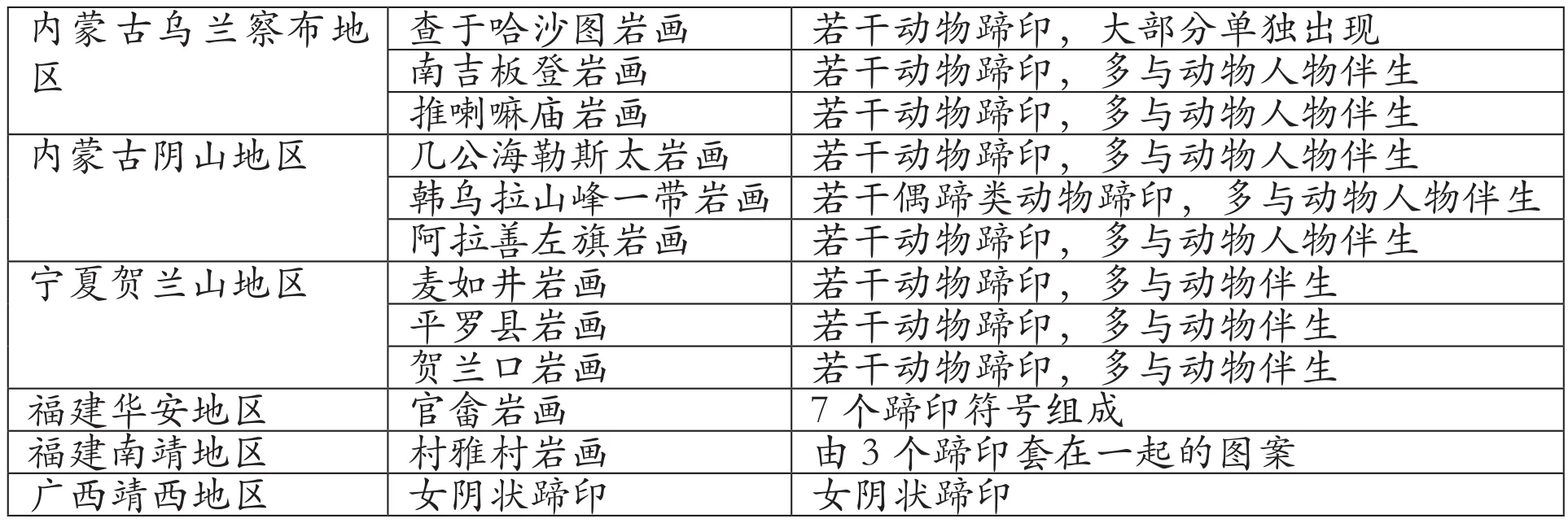

這些蹄印說明,在古代烏蘭察布草原,人面對蹄印的崇拜是一樁不容忽視的歷史事實。蹄印巖畫這種題材始終與狩獵業和畜牧業相伴,要想通過動物獲得食物、生產資料等,人們必須對蹄印有敏銳的觀察力和識別力,這是生存之道。《水經注》中記載:“今晉昌郡南及廣武馬蹄谷南盤石上,馬跡若踐泥中,有自然之形,故其俗號曰‘天馬徑’。夷人在邊效刻,是有大小之跡,體狀不同,視之便別。”可見在北魏時期我國邊疆地區的少數民族仍然在制作動物蹄印巖畫。陰山地區發現了一些,但就數量和類型上遠遠不及烏蘭察布巖畫,除了畜牧時代對蹄印加倍重視外,也因為自然環境有關,陰山高山聳立,山體和山溝等石質區域都由巖石構成,只有極少的地方有細砂,動物踏在石面上,是不會留痕跡的,因此蹄印在陰山地區作為指示動物走向的意義不大。烏蘭察布草原地區地勢遼闊,地面平坦,植被稀疏,動物踩下的蹄印非常明顯,且尤其是濕潤的土地(下過雨后)會更加明顯。烏蘭察布草原周邊地區也發現了類似的蹄印巖畫,如陰山地區、寧夏賀蘭山地區,甚至在南方的福建、廣西等地也有發現類似的圖像。(如表1②)

圖10圖11.無伴生圖像的蹄印巖畫

根據前文對烏蘭察布巖畫的蹄印不同的組合伴生進行分析,我們可以對其文化內涵進行分類歸納:

第一,動物的符號化。在沒有馬的圖像中出現了馬蹄印,那么馬蹄印就是作為馬的符號載體。符號之所以成為符號,就在于它“代表”某物,而符號之所以可以代表某物又在于符號與所知物之間的內在聯系。蹄印與相應動物之間,存在著一種動態的聯系,而這種相似性離不開使用者的解釋,“代表性”和“解釋性”是符號的兩大特性。[5]巖畫創作者將表達內容用各種巖畫符號形式組合來表現意義,而這種組合規則就是使用者們之間的一種約定。羅伯特·毛瑞長期在南非布須曼人原始狩獵部落生活時對此有更加深入的認識。布須曼人對人和東部的腳足印有特殊的識別能力,通過動物足跡,能判斷動物的種類、體重、懷孕程度、行動(休息、覓食或奔跑)、有無病傷等。他們能根據人的腳印,交出部落中某個人的民族,并判斷是否為陌生人。甚至邊防站能從人的足跡判知越境這情況。如越境時間、地點、人數、體重、負重、步態等情況。澳大利亞土著居民“能分清每種野獸、每種鳥的足印,在查看了某種足印或爪印后,能理科告訴你這是什么動物。他們也能辨認每個熟人的足印,能根據足跡判斷是誰經過了這個地方”對于在烏蘭察布草原生活的早期游牧族群來說,馬對于他們來說是極為熟悉的,在溫濕平坦的土壤上,馬經過的地方更容易留下蹄印,人們對這些蹄印緊密的熟悉感使得蹄印逐漸成為馬的“代名詞”,蹄印在某些圖像組合中就是對于相應動物的再現,是人們對于這種動物的感覺符號或記憶符號。

表1.國內發現蹄印巖畫發現概況

第二,對于馬卓越行動力的崇拜。通過對烏蘭察布地區蹄印巖畫的初步統計可知,有80%以上的蹄印屬于馬的蹄印。對于草原的早期游牧族群來說,對于馬的依賴是不可想象的。馬作為所有家畜中行動力最強,與人們關系最為密切的動物,除了刻有馬的蹄印,在所有動物圖像中,馬的數量也是極為龐大的,除此之外,烏蘭察布巖畫中最特殊的圖像類型車輛,也只能依靠的馬的行動力才能實現移動。馬留下的足跡,成為它們曾奔跑遷徙的證明。有些畫面中不僅繪刻有馬,在旁邊還繪刻有多個蹄印,就是為了強調馬的存在與重要性。蹄印巖畫制作者,首先要對各類動物蹄子的結構特征非常了解,才能準確的刻畫出蹄印巖畫,在此基礎上,蹄印不斷被反復鑿刻,這是最古老的圖像表達類型,重復是最直接有力的情感表達,在視覺表達中具有強有力的震撼感。

圖12.歐洲舊石器時代晚期巖畫中象征女陰的符號

第三,生殖崇拜。關于蹄印巖畫圖像的解釋還有女陰、玦等,但是這些解釋無論只哪一種,都最終指向生殖崇拜。在遠古的游牧人看來人丁興旺(對應女陰解釋)還是牲畜繁殖(對應蹄印解釋)都是關系生存的重要追求。粗略統計,烏蘭察布蹄印巖畫中80%以上都是奇蹄類動物蹄印,即馬蹄印,而馬蹄印與女陰符號最為相似。歐洲南部舊石器時代晚期的坎特布利安洞穴巖畫中就有類似蹄印的圖像(圖12③),20世紀法國考古學步日耶(H.Breuil)據此提出了著名的生殖或豐產巫術說,后來拜古溫等人將巖畫藝術中的卵形、三角形等形象定義為“女性”或“女陰”(pudendum muliebre)象征。自此以后,類似的符號幾乎均被解釋為“女陰”、“生殖崇拜”或“豐產巫術”。[6]玻利維亞地區發現了類似蹄印的女陰符號(如圖13④),石面上鑿刻著大小30多個女陰符號,巖石表面的上半部分有凹穴和環形的表意文字,還刻畫有一只陰莖和其他明顯與具有性意義的標記,這幅巖畫可能已經距今2萬年之久。在美國美國加利福尼亞州的歐文斯山谷也發現了類似蹄印的女陰符號,是早期狩獵者的杰作。[7]深鑿的外陰符號反復出現在相似的巖石表面上。西班牙北部新石器初期(距今8000年),也出現了動物蹄印巖畫。由此可見,從世界范圍來看,蹄印及延伸圖像(女陰)從舊石器時代晚期就開始出現,阿納蒂(E.Anati)教授認為舊石器時代晚期巖畫中的這種女陰符號與凹圓圈紋以及男陰圖案共同出現。步日耶認為史前最早的手印、腳印、動物蹄印是人類和動物腳印的摹畫是最早人類進行藝術模仿的對象之一。[8]然后又延續到新時期時代、青銅時代,逐漸較少。對于蹄印巖畫的研究目前有很多,關于蹄印巖畫圖像的解釋可以分蹄印、女陰、玦、不明等不同解釋,但是這些解釋無論只哪一種,都最終指向生殖崇拜。在遠古的游牧人看來牲畜繁殖(對應蹄印解釋)還是人丁興旺(對應女陰解釋)都是關系生存的重要追求。

圖13.玻利維亞女陰符號

注釋:

①圖片1,2為烏拉特中旗巖畫 。圖片3為推喇嘛廟巖畫。圖片4,5,6,7為蹄印與動物組合圖像。圖片8,9為烏蘭察布巖畫蹄印與道路組合圖。圖片10,11為無伴生圖像的蹄印巖畫,以上圖片均來自蓋山林:《烏蘭察布巖畫》,北京:文物出版社,1989年,圖錄部分。

②表格為國內發現蹄印巖畫發現概況,數據來自于《陰山巖畫》《烏蘭察布巖畫》《賀蘭山巖畫》《腳印巖畫與‘大人跡’》等資料。

③圖片為歐洲舊石器時代晚期巖畫中象征女陰的符號,來自湯惠生:《玦、闕、凹穴以及蹄印巖畫》,《藝術考古》,2011年,第3期,圖9。

④圖片為玻利維亞女陰符號,來自Emmanuel Anati,World rock art: the primordial language, Oxford:Archaepress,2010.pp79-80,fig.27.