“輯注”在清律學中的方法論價值及意義

●楊 劍

一、問題的提出

“輯注”是中國古代經學注釋的常用方法,律學家們也常用其注釋律文。〔1〕“輯注”這種注釋形式在經學注釋中極為常見,最早可以追溯到魏晉時期,其時在博通諸經,打破古今文界限,突破師學家法的學術風氣帶動下,已出現了專門總結整理前代經說,具有融通經傳精神的著述體裁——集解。何晏的《論語集解》是《十三經注》之一,其《論語序》云:“前世傳授師說,雖有異同,不為之訓解。中間為之訓解,至于今多矣。所見不同,互有得失。今集諸家之善說,記其姓名,有不安者頗為改易。”集解這一體裁博采眾長,對后世經學影響甚大。所謂“輯注”,按照律學家萬維翰的解釋:“輯,錄也,注,著也。輯諸家之說,間申鄙見,疏其意,解其辭,析其同異,使斷獄者準情以比例,依例以定律,互相證明,開卷了然”〔2〕萬維翰:《大清律集注》序,轉引自何敏:《清代注釋律學研究》,中國政法大學1994年博士論文,第69頁。,即注者在注釋律典時,先引用前人律著對相同律文的不同注釋,再對其比較分析,最后在此基礎上提出自己的解釋。明代律學就已經出現了這一類似的方法,如明代胡瓊所著《律解附例》就在其注釋中應用“集解”這一體裁大量綜合前代的注律成果,并在分析、評價的基礎上取其所長。其后,以“集解”標明的著作更是不在少數,如萬歷衷貞吉著《大明律集解附例》、高舉發著《大明律集解》、舒化著《明律集解附例》,等等。還有些律著雖然未以“集解”命名,但在注釋中同樣廣泛采輯前人注律的成果,如王樵著《讀律私見》就大量轉引《唐律疏議》及張楷著《律條疏議》的注釋。〔3〕參見何勤華:《中國法學史》(第二卷),法律出版社2006年版;羅昶:《明代律學研究》,1998年博士論文;馬韶青:《明代注釋律學研究》,2007年博士論文。清律學更是將這一注釋方法推至頂峰。《大清律輯注》被稱為清輯注派律學的開山之作,隨后出現的《大清律集注》《大清律集解附例箋釋》《大清律例朱注廣匯全書》等都繼續繼承并發揚“輯注”的注釋方法,成為這一派的重要代表作。

現代學者對輯注作品的關注大致可分為兩種類型:一類是宏觀性研究,代表作品有張晉藩的《清代律學及其轉型》、吳建璠的《清代律學及其終結》、何敏的《清代私家釋律及其方法》、《從清代私家注律看傳統注釋律學的實用價值》、《清代注釋律學特點》〔4〕參見張晉藩:《清代律學及其轉型》,《中國法學》,1995年第3期;吳建璠《清代律學及其終結》,《中國法律史國際學術討論會論文集》,陜西人民出版社1990年;何敏:《清代私家釋律及其方法》,《法學研究》,1992年第2期;何敏:《從清代私家注律看傳統注釋律學的實用價值》,《法學》1997年第5期;何敏:《清代注釋律學特點》,《法學研究》1994年第6期。等。這類研究主要是從宏觀歷史角度對輯注作品進行分期分類并概括其特點,宏觀視角是傳統律學的重要研究路徑,能為后期深入的微觀式研究提供重要支撐;另一類微觀性研究則主要以《大清律輯注》為中心展開,代表作品有何勤華著《清代律學的權威之作——沈之奇撰〈大清律輯注〉評析》、陳銳著《論〈大清律輯注〉注律特色及創新》、閔冬芳著《〈大清律輯注〉研究》、王志林著《〈大清律輯注〉按語的類型化分析》,〔5〕參見何勤華:《清代律學的權威之作——沈之奇撰〈大清律輯注〉評析》,《中國法學》 1999年第6期;陳銳:《論〈大清律輯注〉注律特色及創新》,《政法論叢》2016年第6期;閔冬芳:《〈大清律輯注〉研究》,社會科學文獻出版社2013年版;王志林:《〈大清律輯注〉按語的類型化分析》,《河北法學》2008年第9期。等等。這些研究側重于《大清律輯注》的版本及注律內容,深入展現了輯注作品的特色與創新。但卻忽視了輯注作品的核心要素即“輯注”方法,沒有以此為中心揭示輯注律學的獨特性。本文將以“輯注”作為中心線索,以揭示其在清律學中的方法論價值及意義。

二、明清律學發達催生“輯注”方法的繁盛

清承明制,這種政治體制的承襲也決定了清初在立法上對明代法典的繼承。順治元年,攝政睿親王多爾袞下令“自后問刑,準依明律”〔6〕《清史稿·刑法志(一)》。。順治三年五月修訂的《大清律集解附例》頒行天下,成為清代第一部完整的成文法典,但這部《大清律集解附例》實際上就是《大明律集解附例》翻版。清初對明朝法制的全面繼承為清初律學大量援用明代注律成果提供了客觀基礎。

(一)明代大量的注律成果為清代“輯注”方法的出現提供可能

在明一代,律學著述甚多,已知明代的律學著作共有101部〔7〕同前注〔3〕 ,何勤華書,第235頁。。其中較具代表性的有:何廣著《律解辯疑》,張楷著《大明律解》,應槚著《大明律釋義》,高舉著《大明律集解附例》,雷夢麟著《讀律瑣言》,王樵著《讀律私箋》,林兆珂著《大明律例》,舒化著《刑書據會》,王肯堂著《律例箋釋》,吳訥著《祥刑要覽》,等等。其中,洪武年間何廣著《律解辨疑》,不僅注釋翔實,且為清代歌訣、詩賦類注釋形式樹立了范例,使律學注釋方法多樣化;雷夢麟著《讀律瑣言》是為后世律學家所廣泛引用的律學經典著作,該書圍繞律文作層層分析解釋,包括律文所涉及的主體、事項及立法者的用意,使人一目了然;嘉靖年間王樵、王肯堂父子積數十年司法實踐之經驗,并采諸家之長而撰《讀律私箋》《律例箋釋》,其注釋詳細準確,被后世律學奉為圭臬,成為其后清代律例注釋書中所引用最多的明人作品。〔8〕同前注〔3〕,何勤華書,第230~235頁。清初很長一段時間內大量沿用明代注律的成果,清初私家注律更不乏直接采用明代釋律的觀點來解釋清代律典。比如順治三年律中的小注便大多引自王肯堂的《箋釋》〔9〕參見[清]吳壇:《大清律例通考》卷二十四,如“劫囚”律中律文下小注就多系順治三年修律時,采集《律例箋釋》中關于該律例的注釋而成。。明代豐富的注律成果為清“輯注”律學出現提供可能。因為只有大量釋本并存,才可能互相借鑒與批判。但是,隨著清代律例合編體例中例文的大量滋生以及清代經濟結構和社會結構的巨大變化,清人對明代的律學的簡單搬用已遠遠不能滿足清朝統治者疏解律文、統一適用法律的需求,這也對清代注律者們提出了更高的創新要求。

(二)清代律學為“輯注”派的產生奠定了基礎

明清交替,私家注律卻沒有因此中斷。在清朝,私家注律由于被國家認可,私家注律活動開始興盛。清代律學的繁榮表現在清代各朝律學家輩出,注律的成果數不勝數。其中律學家較為著名者有:王明德、沈之奇、朱軾、萬維翰、沈辛田、夏敬一、吳壇、汪輝祖、秦贏、黃忍齋,祝慶琪、全世潮、薛允升、陶東皋,等;與之相應,律學著作亦是異常繁榮,出現了數百部私家注律著作,這些著作已知的有:王明德著《讀律佩觹》、沈之奇著《大清律輯注》、萬維翰著《大清律集注》、吳壇著《大清律例通考》、薛允升著《讀例存疑》及《唐明律合編》、于琨著《詳刑要覽》、沈辛田著《律例圖說》等。〔10〕同前注〔3〕,何勤華書,第235~242頁。這些私家注釋有的立意于詮釋律例條文、闡發法律精神、注解法律原則;有的重視條文的沿革變化,進行探源溯流的歷史考證,以闡發立法的原意及變動的因由;有的著眼于法律適用,強調對司法經驗的總結;有的以便于記誦、查閱為目的。〔11〕參見何敏:《從清代私家注律看傳統注釋律學的實用價值》,《法學》1997年第5期。如清初王明德著《讀律佩觹》在注釋律典時,并不是采用傳統逐條注釋的方法,而是以一項罪名或法律原則為核心,將與法典有關的各個部分附上,展開論述,無論在形式上還是理論創新上,給人耳目一新的感覺。薛允升在《唐明律合編例言》中曾指出:“王明德之《佩觹》、王肯堂之《箋釋》、沈之奇之《輯注》、夏敬一之《示掌》各有成書,均不為無見,且有采其說入于律注者……亦猶唐律并列疏義之意。”〔12〕薛允升:《唐明律合編》,懷效鋒、李鳴點校,法律出版社1999年版,第5頁。得益于清繁盛的律注活動,“輯諸家之長,嚴輕重出入之要”的輯注派得以產生,其開山之作《大清律輯注》一經問世,即受好評,不僅被清代律學家們奉為圭臬,而且被康熙皇帝朱筆冠之以御制字樣,對清立法司法產生極大影響。在《大清律輯注》之后,《大清律集注》《大清律集解附例箋釋》《大清律例朱注廣匯全書》等組成輯注派的重要代表作。

三、清人通過“輯注”的運用將其方法論價值推至實踐

清輯注律學通過“輯注”的運用將其方法論的價值推至實踐,筆者以清輯注派最重要的作品《大清律輯注》為例,以其“輯注”為中心展開研究,以揭示清人如何將其方法論融合于注釋實踐之中。《大清律輯注》書用“輯注”之名,注者在其書的自序中就表示:“解律之書,如管見、瑣言、折獄指南、刑書據會、讀法須知、辯疑疏義、法家裒集、律解、箋釋諸家,各有發明,尚未詳盡,且多穿鑿附會。奇采輯諸家者十之五,出于鄙見者半焉”。〔13〕[清]沈之奇:《大清律輯注》,法律出版社1998年版,第8頁。《大清律輯注》“輯注”形式貫穿其注釋的始終:在注釋中先直接引用前人釋本對相同律條的不同觀點并逐一辨析,在此過程中提出自己的解釋。經統計,《大清律輯注》引用前人釋本觀點并標明出處的共109處,〔14〕《大清律輯注》一書以“集諸家之說”為其著書的重要特點。在書中,作者除了大量引用和評價標明來源釋本名稱的觀點外,還部分以“或曰”“諸家皆曰”的形式引用、評價其他釋本的觀點。筆者認為,由于前者即標明來源釋本的引用是《輯注》一書中“采輯”的主體,通過對其的分析能有效地說明《輯注》一書注釋的風格和特點,因此本文的統計和解析主要是以前者作為研究的主體。其中《箋釋》《瑣言》《管見》《據會》《指南》〔15〕這些皆為明代的注律釋本,即王肯堂著《律例箋釋》、雷夢麟著《讀律瑣言》、陸柬著《讀律管見》、蕭近高著《刑書據會》、佚名著《折獄指南》,其中《律例箋釋》博采眾長,在明清使用廣泛,被明清律學家奉為圭臬。是被較多引用的釋本,尤以明代權威律著《箋釋》被引用次數最多,高達71處。從律典分布看,名例、戶律、刑律是引用前人釋本觀點最多的地方,占總引用數80%以上。清人通過“輯注”形式吸收明人精準實用的注律成果,明確清人與明人在某些重難點律文解釋上的分歧,并大力批判明人的注釋錯誤,詳敘之:

(一)通過“輯注”采納明代精準實用的比附及量刑方案

傳統律學的重要關注點是:律無明文規定時如何比附問罪;不同身份和地位的人如何準確量刑。大清律典中量刑規定極為繁復,不同身份不同地位的人在量刑上各有差別,同時還存在收贖、納贖等各種規定,〔16〕清代量刑極為繁復,以贖刑為例,根據《清史稿·刑法志》介紹:“贖刑有三……收贖名曰律贖,原本唐律收贖。贖罪名為例贖,則明代所創行。順治修律,五刑不列贖銀數目。雍正三年,始將明律贖圖內應贖銀數斟酌修改,定為納贖諸例圖。”贖刑可分為收贖、例贖、納贖等。被判處五刑中任意一種刑罰的犯罪人都有適用贖刑的可能,需根據不同身份、年齡、情形適用,十分復雜。司法者在適用這些復雜規定時,往往需借助各種注釋律本來更好地理解和執行。清人通過“輯注”注釋律文時,對當時影響較大的明代釋本所做的有關量刑的解釋予以“贊同”的評論;對適用較多但并不全面的解釋予以提醒,并同時提出自己的見解,這些內容有利于適用者更清晰準確地適用律典。“輯注”在評論明人觀點時持贊同的態度,用“亦是”“甚明”“亦有可采”等詞表達,分為如下情況:

篇目 律文 《輯注》的評論 引用的釋本律前圖 附在外納贖讀例圖 雖未盡當,亦有可采 讀律佩觽律前圖 附誣輕為重收贖圖 今合二說,參酌其宜 箋釋名例 軍官軍人犯罪免徒流 亦是 箋釋名例 工樂戶及婦人犯罪 甚明 箋釋戶律 私役部民夫匠 亦是 箋釋兵律 畜牲咬踢人 疏義刑律 事后受財 亦是 箋釋刑律 老幼不拷訊 箋釋

一是在律典無正文的情況下,對其他釋本提出的比附問罪的方案表示贊同。比如,對“軍官軍人犯罪免徒流”的條例進行解釋時,對于“酷害搜檢”的情況律典沒有規定如何問罪,《箋釋》認為“酷害問凌虐罪囚,搜檢官問監臨求索,舍人問豪強求索”,《輯注》評價為“亦是”。〔17〕同前注〔13〕,沈之奇書,第33頁。又如,《箋釋》對“事后受財”條進行注釋時,認為“鞫囚行誣證,以致罪有出入,事后受財者也擬此律。”《輯注》贊同,稱“亦是”。〔18〕同前注〔13〕,沈之奇書,第864頁。《箋釋》對“老幼不拷訊”條的解釋〔19〕同前注〔13〕,沈之奇書,第1007頁。同樣得到《輯注》的贊同,也屬于此類情況。

二是在“律之未盡”的情況下,對其他釋本的補充解釋表示贊同。如“私役部民夫匠”條規定“凡有司官私役使部民,及監工官私役使夫匠出百里之外,及久占在家使喚者……罪止杖八十。若有吉兇及在家借使雜役者,勿論。”《箋釋》認為“若有吉兇,雖出百里之外,非吉兇而不出外,只是在家借使雜役者,皆勿論”,這種合乎律意的補充解釋,《輯注》認為“亦是”。〔20〕同前注〔13〕,沈之奇書,第214頁。《輯注》贊同《疏義》對“牲畜咬踢人”的解釋〔21〕同前注〔13〕,沈之奇書,第513頁。也屬于類似情況。

三是就前人釋本關于具體量刑和執行應用的解釋表示基本贊同或贊同。如《箋釋》對“工樂戶及婦人犯罪”條進行解釋時,在律文次節“犯反逆等家口及竊盜”前注明“除此……外”,意思即是謂“天文生若犯則不可用矣”“工樂戶亦當同此”,這種注釋有利于人們理解和適用律典中對不同身份人問罪量刑的復雜規定,《輯注》對《箋釋》的解釋,十分欣賞,認為“甚明”。〔22〕同前注〔13〕,沈之奇書,第52頁。另外,《輯注》對《讀律佩觽》將“附在外納贖讀例圖”中的“不準贖者”逐條列出的解釋也表示基本贊同,認為“雖未盡當,亦有可采”,同時提醒閱讀者“非奉行之例,未敢據以為準也”,僅供參考。〔23〕同前注〔13〕,沈之奇書,第47頁。《箋釋》對“附誣輕為重收贖圖”條的解釋,《輯注》也表示基本贊同,并且“參酌其宜”。〔24〕同前注〔13〕,沈之奇書,第52頁。

(二)通過“輯注”明確清人和明人在重難點律文解釋上的分歧

明清律文篇目繁多、內容復雜,〔25〕明清律典強調簡約穩定,但有限的律文無法滿足明清政治變化及社會經濟關系的多元復雜性,大量例文的出現得以適應這一需求,清高宗弘歷在其發布的上諭中指出:“律例一書原系提綱挈領,立為章程,律刑名各衙門有所遵守。至于情偽無窮,而律條有限,原不能纖悉必列全然賅括之勢,唯在司刑者體察案情隨時詳酌,期于無枉無縱;則不可以一人一事即欲頓改成法也”。明清律例關系的復雜性及政治經濟的變化為明清私家注律活動提供了較大的解釋空間。一些適用廣泛且理解存在難點的律文一直是明清律學家關注的重點,不同律學家的注釋不盡相同,清人通過“輯注”采用兩種方式鑒明:

第一,在某些重難點律文的解釋上,通過書面討論的形式,或贊或駁以明晰正確的律文理解:如“官吏受財”條中,注釋諸家就兩個問題展開了議論。問題一:對于律文受財“各主者,通算折半科罪”,《讀法》《箋釋》都認為是指受各主之財者折半,而受一主之財者不折半。唯有《律解》認為受一主者也應折半,并舉例說明,如果受兩主者每人三十兩,受一主者五十兩,那么受一主的不折半,則反重矣。《輯注》不同意《律解》的看法,認為以贓計罪,當論贓數,不當論一主、各主也。而且律文已明確注定,何庸贅言。問題二:對于律文“無祿人減有祿人罪一等”,有人認為是指“應杖一百、流三千里者,減一等,則杖一百,流二千五百里。”《律疏》不認同這個看法,以竊盜為從之罪為反證來反駁這個看法。《箋釋》則贊同,并以入已贓數之等為論據證明。《輯注》不同意《箋釋》的看法,認為“三流加分三等,減為一等,乃名例一定之法。無祿人減有祿人一等者,論罪應減,非計贓應減也。”并認為聽許財務條的減等注釋可為準,即“又減一等,杖一百,徒三年。”〔26〕同前注〔13〕,沈之奇書,第857頁。

第二,明人關于某些重難點律文的解釋需要考證,但清人尚不能提出自己的解釋或提出解釋仍覺理解不充分的,通常在其后標明“俟考”:首先,對其他注釋者提出的律典具體執行細則表示“俟考”。如在“老小廢疾收贖”條例中,《箋釋》認為“老小、廢疾該充軍者,亦準收贖”,但律典并沒有具體規定,因此,他提出“極邊照流三千里,邊衛照流二千五百里,附近照流兩千里”。《輯注》認為“俟考。”〔27〕同前注〔13〕,沈之奇書,第64頁。再如在“上司官與統屬官相毆”條中,律文未提到品級較低的屬官毆上司佐二的情形,《輯注》認為“按流內官毆非本管五品以上官,且加凡斗二等”處理,而《箋釋》的看法是:“比依佐二毆長官,減屬官毆傷長官罪二等科斷。”對此,《輯注》標示“俟考”。〔28〕同前注〔13〕,沈之奇書,第738頁。在“出妻”條中,《輯注》認為“若有為逃走妻妾主婚者,亦依余親科之。若婢則家長之期親主婚,獨坐主婚,余親亦分首從。”而《箋釋》則認為“概依和略誘賣之律”,《輯注》在其文后標明“俟考”。〔29〕同前注〔13〕,沈之奇書,第289頁。

其次,對其他釋本關于律中名詞的理解需“俟考”。如“出使不復命”條中,《箋釋》對于律文中的“常事”“軍情”的理解與《輯注》完全不同,《箋釋》認為“常事、軍情是指出使之事而言,非干預之事也”。而《輯注》認為是指干預之事。在量刑上《箋釋》認為“軍情與制敕均重,常事減三等”,《輯注》認為制敕干預軍情、常事處罰相同,均重;衙門之使干預軍情、常事處罰不同,軍情重。對此,《輯注》認為“俟考”。〔30〕同前注〔13〕,沈之奇書,第172頁。還如:“匿稅”條中,關于何為“吊引”,《集解》認為是指“在城門外,置查引貼人。如有客貨入城,先吊引貼,照驗收稅,與引不合問罪”。《箋釋》認為是指“商人之路引”。《輯注》認為這兩種解釋無據附會。另有其他注解認為“吊,至也。”但《輯注》同樣認為這種解釋不妥,因為如此的話,律文中的“不吊引”則難于理解。他認為是“引為客商報貨單,吊為提取之意”。但仍需“俟考”。〔31〕同前注〔13〕,沈之奇書,第359頁。

(三)通過“輯注”大力批判明人的注釋錯誤

清初很長一段時間內大量沿用明代注律的成果,清初私家注律更不乏直接采用明代釋律的觀點來解釋清代律典〔32〕清初無論立法上還是司法上皆十分倚重明代律學成果,如順治三年律中的小注就來自明代王肯堂著《箋釋》,另據學者陳張富美統計,清代直接援引明代律著《箋釋》等私注觀點作為判決依據的高達12個。。但隨后長期實踐中清人發現了大量明人注釋的錯誤,這些錯誤極大地損害了清朝法律適用的統一性。清人通過“輯注”全面整理和批判了明代的注律成果,開啟了獨立創新的道路。在批駁明人觀點時,清人是極其謹慎的,依據理解錯誤程度的不同采用不一樣的批駁語氣和方式:對于那些律意理解明顯錯誤,如“律本無此正文”“律文注內明確”或某些常識錯誤的,一般用“大謬”“非也”予以鮮明的否定;而對于那些錯誤并不明顯,則用語委婉得多,如“亦誤”“不可從”“此說亦未盡是”等,采用的批駁方式一般是“反推”法,即以前人的理解先推出一個明顯錯誤的結論,由這個錯誤的結論得出前人理解有誤的方式。

1.針對明人律意理解明顯錯誤,如“律本無此正文”“律文注內明確”或某些常識錯誤的,直接以“大謬”和“非也”的用語展開批判。

(1)帶“謬”字的“輯注”,批駁語氣最強,主要針對明人不合常識的注釋錯誤。

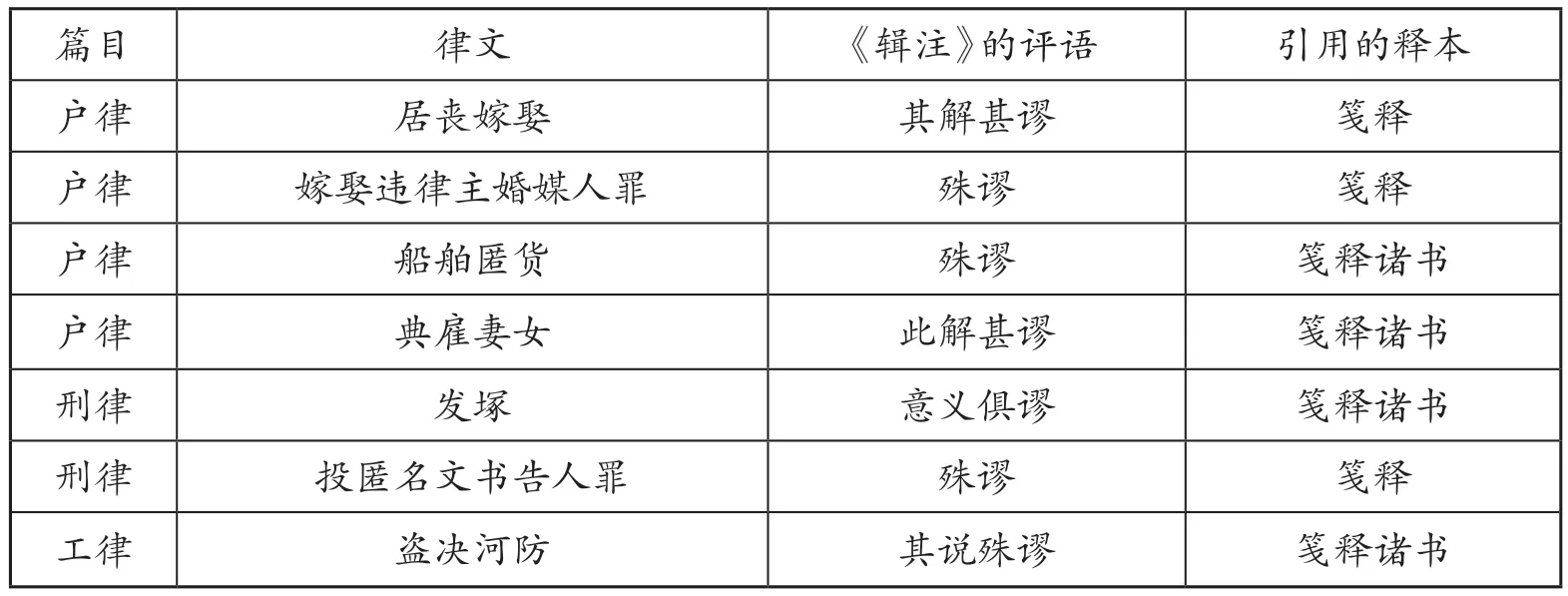

篇目 律文 《輯注》的評語 引用的釋本名例 八議 大謬 指南名例 文武官犯私罪條例 所言殊謬 管見名例 徒流人又犯罪 皆謬 箋釋吏律 出使不復命 謬甚 箋釋戶律 棄毀器物稼穡等 其解殊謬 指南

(續表)

如“發塚”條中,《箋釋》諸書認為律文“見棺槨見尸”中的兩個“見”字的意思為“視”。《輯注》認為這種解釋“意義俱謬”,他指出此處“見”字義為“顯也、露也”的意思。同時他認為這種含義律文中已經表達得很清楚,如果按照《箋釋》的理解,那么僅于穴旁去指大一磚而窺見棺木,難道就坐見棺槨之罪嗎?〔33〕同前注〔13〕,沈之奇書,第628頁。

在“投匿名文書告人罪”條中,《箋釋》認為“粘貼要路”的行為也是“匿名告言”,《輯注》認為“殊謬”,因為“送入官司曰投”,也就是說只有將匿名文書送入了“官司”才稱得上是“匿名告言”,律文中出現“將送”“方投”字樣皆指“官司”而言。〔34〕同前注〔13〕,沈之奇書,第803頁。

(2)帶“非是”用語的“輯注”,主要針對明人律意理解明顯錯誤的注釋。

篇目 律文 《輯注》的評語 引用的釋本名例 職官有犯 非是 箋釋名例 職官有犯 非是 箋釋諸家名例 犯罪自首 非也 箋釋名例 殺害軍人 非也 管見吏律 濫設官吏 非是 箋釋戶律 典賣田宅 非也 箋釋戶律 典賣田宅 非也 箋釋戶律 娶逃走婦女 非也 律解戶律 隱瞞入官家產 非也 箋釋刑律 宰殺馬牛 非也 箋釋刑律 車馬殺傷人 非是 疏義諸書刑律 坐贓致罪 非也 箋釋刑律 居喪及僧道犯奸 非也 箋釋刑律 知情藏匿罪人 非也 箋釋刑律 淹禁 非也 疏義刑律 凌虐罪囚 非也 箋釋刑律 主守教囚反異 亦非 箋釋

如“娶逃走婦女”條中,《律解》認為“如果婦女犯罪不逃,而知情娶之,亦同此律”,《輯注》認為不是,因為本律所言犯罪是指已發在官者,這樣的話,《律解》設想的情況很難出現,因為“公有官法,私有本夫父母,很難安娶之”。〔35〕同前注〔13〕,沈之奇書,第276頁。

在“車馬殺傷人”條中,《疏義》諸書認為“因公務在鄉村急速傷人者以過失論贖”。《輯注》認為不對,因為律文規定無故在鄉村馳跑尚不言傷人之罪,怎么可能因公務的情況下,還以過失論贖呢?〔36〕同前注〔13〕,沈之奇書,第699頁。

在“淹禁”條中,《疏義》認為“斷決指笞、杖,起發指徒流”,《輯注》認為這種理解不對,因為“斷決不獨笞、杖也,徒流之罪亦有杖該斷決,故曰決遣,死罪正法亦曰處決”。〔37〕同前注〔13〕,沈之奇書,第992頁。

2.針對明人并不明顯的注釋錯誤,則用語委婉得多,如“亦誤”“不可從”“此說亦未盡是”等,采用的批駁方式一般是“反推”法,即以前人的理解推出一個明顯錯誤的結論,由這個錯誤的結論得出前人理解有誤的方式。

篇目 律文 《輯注》的評語 引用的釋本名例 文武官犯私罪 殊率強 箋釋名例 犯罪自首條例 亦誤 箋釋戶律 別籍異財 何須牽引附會 箋釋戶律 妻妾失序 此說似是而實非 指南刑律 親屬相盜 不得以臆見而附會之也 箋釋諸家刑律 佐職統屬毆長官 毋庸贅言 據會、箋釋刑律 誣告 穿鑿附會,不可從也 箋釋刑律 拆毀申明亭 似合而實非 據會刑律 謀殺人 何必贅言 箋釋刑律 毆制使及本管長官 不可從也 箋釋刑律 罪人拒捕 未符律意 讀法須知刑律 官司出入人罪 似是而實非 箋釋刑律 赦前斷罪不當 殊非律意 箋釋諸家刑律 保辜期限 恐非律意 箋釋

如在“徒流人在道會赦”條中,對于律文“其逃者身死,所隨家口愿還者,聽”,《箋釋》的理解是“逃所身死之家口,本不在聽還之例,以遇赦故,愿還者聽。”〔38〕同前注〔13〕,沈之奇書,第48頁。《輯注》 對這一理解展開了層層剝絲的批駁。首先,他針對《箋釋》的觀點明確提出“家口之還不還,在正犯之死不死,逃雖不赦,死應弗論”,即他認為正犯和家口是主從關系,“逃所身死之家口的聽還”并不是在于《箋釋》認為的“遇或不遇赦”,而是在于正犯的“死或不死”,即使不遇赦,只要正犯死則聽還,不待赦也。其次,他將《箋釋》的觀點反推之,得出顯然不合情理、有違律意的結論:即“正犯但多一逃,雖已身死,而家口若不遇赦,則終不得還矣”。最后,根據正論與反推的結果,他提出了自己的見解:即律文“其逃者身死,所隨家口愿還者,聽”是指“雖蒙在道會赦而言,實指流囚家屬之律”“不可以詞害意也”。

四、“輯注”呈現出中國傳統法律解釋的技術方法和精神意蘊

以具有代表性的清代“輯注”形式為視域,可以呈現出中國傳統法律解釋的技術方法和精神意蘊。在法律解釋的技術方法上,從字詞考據、文義疏解再到文理闡釋,始終圍繞罪與罰的精準性,中國傳統的法律解釋與傳統漢語中的文義解釋路徑高度契合。

(一)“輯注”體現了傳統律學的技術指向:罪與罰的精準性

罪與罰的精準性是傳統律學的解釋重點,注者運用“輯注”注釋律文時,無論是吸納還是批駁前人注釋成果,都緊密圍繞兩大主題即定罪與量刑展開:

第一,定罪問題。注者在“輯注”中引用并評析其他釋本觀點,與各釋本討論碰撞的重點問題之一就是有關定罪的問題,包括定罪緣由是什么、是引用此律文還是彼律文論罪、是以故意還是過失論罪、是以“凡論”即一般主體論罪還是特殊主體論罪、律無明文規定時如何比附論罪等。

(1)有關定罪緣由的“輯注”:“居喪嫁娶”條中,律文規定“身自嫁娶者,杖一百”。《箋釋》認為“身自嫁娶者”因為“非奉主婚之命,所以坐罪”,《輯注》認為這種理解十分錯誤,因為“身自指居父母喪之子女,居夫喪之妻妾”,故“身自嫁娶者”坐罪不是因為“不由主婚之人”,而是因為在居父母喪或夫喪時嫁娶才致坐罪。

(2)引用此律文還是彼律文論罪的“輯注”:“修理倉庫”條中,對于“不移修因而損壞官物者”,《箋釋》認為應“依戶律損壞倉庫財物條計所損之物坐贓論”。《輯注》認為戶律之中損壞倉庫的情形,全由人事所致,故其罪重。而此處的行為半由人事,半出不虞,與之有間,應當依本律科罪。〔39〕同前注〔13〕,沈之奇書,第1062頁。

(3)以故還是失論罪的“輯注”:“車馬殺傷人”條中,《疏義》諸書認為“因公務在鄉村急速傷人者以過失論贖”。《輯注》認為不對,因為律文規定無故在鄉村馳跑尚不言傷人之罪,怎么可能因公務的情況下,還以過失論贖呢?〔40〕同前注〔13〕,沈之奇書,第699頁。

(4)以凡論罪或否的“輯注”:“居喪及僧道犯奸”條中,《箋釋》認為“僧道無度牒者以凡奸論”,《輯注》認為無度牒的僧道犯奸不能以普通犯奸論罪,而仍應依此條論罪,因為“出家人既然自己斷絕夫婦之倫,又自己犯淫邪之禁,故加等科之,難道論有無度牒哉”。〔41〕同前注〔13〕,沈之奇書,第930頁。

(5)律無明文規定時如何比附論罪的“輯注”:在“盜賣田宅”條中,律文中只談到侵占田宅的處罰,而沒有提到強占田宅如何處理,《瑣言》認為強占田宅應比附強占山場擬罪。《箋釋》也持同樣的觀點。對于律文中只提及強占山場而未提到侵占山場,《管見》認為侵占山場當比侵占田宅律。《讀法》也認為此兩項有犯當互比。而《輯注》認為互比當斟酌。因為律文中強占山場的定罪并不在于山場多寡之數,只要強占就將予以論罪。而強占田宅情節雖同當仍依多寡定奪而非僅以強占情節就比附。據此,《據會》認為應依盜論,《箋釋》認為當隨事酌處。《輯注》認為諸解都有見解,但不可泥定耳。〔42〕同前注〔13〕,沈之奇書,第230頁。

第二,量刑問題。注者運用“輯注”的另一個重要關注點是量刑問題,包括量刑時加等減等的幅度是否適當、加等減等適用的情況、加等減等的緣由、量刑科算的方法、是否免罪罰等。

(1)量刑時加等減等幅度是否恰當的“輯注”:“毆制使及本管長官”條中,律文關于減等之罪的規定中,針對傷、折傷的處罰有些反而輕于或等于普通“凡斗”的處罰的情況,《箋釋》建議“減罪輕者,當并入加罪通論。”《輯注》不同意這樣的做法,他認為此條毆與傷及折傷俱有正律,并不是由“凡斗”加算,“并入凡斗加算”并不好操作,而且即便“并入加罪通論”,也是比例不同,完全是附會,不可從,他的觀點是“凡此等類,皆加一等科之”。也有人提出疑問,認為“毆非本管輕于凡斗尚加二等,此反加一等,輕重不倫”。《輯注》認為此兩種規定本來就是輕重懸殊,比如,“至篤疾者本管絞死,而非本管皆以凡論”。〔43〕同前注〔13〕,沈之奇書,第733頁。

(2)量刑加等減等適用情況的“輯注”:“干名犯義”條中,《箋釋》認為“卑幼誣告尊長,但誣即坐加等。”《輯注》并不同意,他認為“不系全誣,亦不加等。”并舉反例說明“但誣即坐加等”這一做法在量刑上的不合理之處,同時提出自己的看法。〔44〕同前注〔13〕,沈之奇書,第832頁。

(3)量刑加等減等之緣由的“輯注”:“官司出入人罪”條中,《箋釋》認為“囚自死者,如果不是死于所入所增之法,則故失入增之罪未成,故聽減一等;但如果出減而囚死,官吏怎可能減罪?”《輯注》認為不正確,因為“按捕亡各律,囚自死者皆有減等免罪之法,不能因為減出之囚自死為未正法而特別論之”。〔45〕同前注〔13〕,沈之奇書,第1022頁。

(4)有關量刑科算方法的“輯注”:“誣告”條中,“徒流皆折為杖,扣算剩罪。至杖一百以外,其間有零數不能卻合者”,《箋釋》認為“余杖以雇錢贖錢科算”,《輯注》不贊同這樣的做法,他認為更合乎律意、與科法無滲漏的方法是杖與徒通融扣算,并且不必拘定五等徒之杖數,同時流折為徒,徒折為杖。〔46〕同前注〔13〕,沈之奇書,第823頁。

(5)是否免罪罰的“輯注”:“保辜期限”條中,《箋釋》認為“辜限內醫治平復止言折傷以上罪減二等,內損以下傷應當免罪”。《輯注》不同意他的看法,認為“內損以下傷并不概免”,并指出“折傷不能致命,內損要害反足死人,若能將折傷限內完全醫治如故則減二等,已成殘疾者則全科不減。因此內損以下,限內醫治平復者,當量其原傷輕重科斷,并不概免”。〔47〕同前注〔13〕,沈之奇書,第724頁。

(二)“輯注”體現了傳統律學的基本解釋路徑:從律意理解到律意辨析再至律文補充

文義解釋是傳統律學的基本路徑,“輯注”體現了傳統律學的這一基本解釋路徑:先從字句到律文再到律典篇章進行律意理解,然后再對律文適用時特殊、疑難情況進行辨析,最后關注律之未盡的情況下如何補充。“輯注”的解釋實質是理解律意、辨析律條與補充律文:

第一為理解類,即對律意如何正確理解,包含律中字詞如何解讀、律條如何分節斷句、律條本身的文義應怎樣解釋等等。如:

(1)對律文中字詞理解的“輯注”:“強占良家妻女”條中,《瑣言》認為“律文中‘奸占’二字得分看,奸止奸宿,不必為妻妾;占則終為己有。”《輯注》并不同意這種說法,他認為如果這樣分解的話,那么奸宿則應依強奸律;本律入婚姻門,強奪本意在為妻妾,而婦女必非情愿,雖然占位妻妾,就好像奸宿,所以律稱“奸占”。〔48〕同前注〔13〕,沈之奇書,第277頁。在“濫設官吏”條中,《箋釋》認為律文中“罪坐所由”是指兩層意思:“第一,正官容留,首領、吏典不知不坐;第二,不止容留一人時,正官、首領、吏典并坐。”《輯注》認為“正官容留,首領、吏典不可能不知;不止容留一人時,正官、首領、吏典并非并坐,而是按前例所有規定遞減科罪”,他認為“罪坐所由”是指“前后官任內為是”。〔49〕同前注〔13〕,沈之奇書,第135頁。

(2)有關律文的分節斷句的“輯注”:“八議·議功”條中,律文小注對何為“功”的解釋是:“謂能斬將奪旗摧鋒萬里或率眾來歸寧濟一時或開拓疆宇有大勛勞銘功太常者”。對于這句話如何斷句,如何理解,各釋本持不同看法。《指南》諸書“將一句作一事解”,《輯注》認為這種斷句的理解不對,應是“斬敵之將,奪敵之旗,摧敵之鋒刀于萬里之外,是言戰功如此,指一事也。”“率眾來歸寧濟一時”“亦指一事也”。〔50〕同前注〔13〕,沈之奇書,第12頁。

(3)有關律意理解的“輯注”:“赦前斷罪不當”條中,對于律文“凡赦前處斷刑名,罪有不當,若處輕為重者,當改正從輕,處重為輕,其常赦所不免者,依律貼斷”,《箋釋》諸家認為其含義是指“輕罪當赦,重罪不赦”,《輯注》認為此看法“殊非律意”,他認為“常赦所不原內,亦有輕罪不赦,重罪得赦者”,并舉例進行了說明,因此律文中“處輕為重者,但言改正從輕,不言應否赦免,以輕罪內亦有不應赦免者也”,“處重為輕者,則曰其常赦所不免者依律貼斷,則知重罪內有常赦應原而不貼斷者”。〔51〕同前注〔13〕,沈之奇書,第1043頁。

第二為辨析類,即針對律文適用時特殊、疑難情況如何處理的分析討論。如:在“犯罪分首從”條中,《瑣言》舉一例“夫與妾同謀毆妻致死”,認為“夫與妾應從本律首從論罪,不宜各依首罪論處,否則二命抵一命,不合‘共毆’律意,誰毆致死即為首,另為從”。《箋釋》也同于《瑣言》的觀點。而《管見》從“弼教”觀念出發認為如此處理不當,因為“夫妾同謀毆妻,必緣昵妾之故。倘夫毆重,擬絞,妾以從論,則家長與正妻俱死,妾得贖罪全生”。應仍依本律擬斷。《輯注》則認同《據會》的觀念,認為應當因情據理,酌量上請,即“須審妻之被毆而死也,果否因昵妾所致,就中斟酌”。〔52〕同前注〔13〕,沈之奇書,第95頁。

第三為補充類,即在律之未盡的情況下如何比附或補充解釋。《輯注》在引用各釋本討論對律文的理解時,一個重要的關注點就是律文沒有明文規定時該如何比附或填補漏洞。如:對“軍官軍人犯罪免徒流”的條例進行解釋時,對“酷害搜檢”的情況律典沒有規定如何問罪,《箋釋》認為“酷害問凌虐罪囚,搜檢官問監臨求索,舍人問豪強求索”,《輯注》評價為“亦是”。〔53〕同前注〔13〕,沈之奇書,第33頁。“私役部民夫匠”條規定“凡有司官私役使部民,及監工官私役使夫匠出百里之外,及久占在家使喚者……罪止杖八十。若有吉兇及在家借使雜役者,勿論。”《箋釋》認為“若有吉兇,雖出百里之外,非吉兇而不出外,止是在家借使雜役者,皆勿論”,鑒于《箋釋》這種對律文出于律意的合理補充,《輯注》認為“亦是”。〔54〕同前注〔13〕,沈之奇書,第214頁。

(三)“輯注”體現了傳統律學的經世致用的價值及追求:以家庭和社會秩序為解釋重點

清代考據學非常盛行,考據學者反對空發議論,他們認為,“性理之學,純是蹈空,無從捉摸”〔55〕參見孫星衍:《問字堂集》,中華書局2006年版,第7頁。,受這一學風影響,清代律學尤為重視注釋的實用性,將經世致用作為律學的基本價值及追求,主張法律注釋應當關注與社會生活秩序相關的領域,注重解釋的司法適用性,意圖建立合乎規范的生活和秩序。上述“輯注”內容表明,戶役、田宅、婚姻、斷獄、受贓、賊盜等律文仍然是注釋重點,清代律學家力圖在這些重要領域對明人注律成果積極反思,提出自己的見解,這反映出清代注釋者經世致用的價值取向和追求。“輯注”的重點可大致為如下幾類:

第一,與百姓生活秩序密切相關的律文。如:隱蔽差役條、別籍異財條、私設部民夫匠條、盜賣田宅條、典賣田宅條、棄毀器物稼穡等條、典雇妻女條、妻妾失序條、居喪嫁娶條、娶逃走婦女條、強占良家妻女條、出妻條、嫁娶違律主婚媒人條、宰殺馬牛、親屬相盜等等。這些律文關乎普通人的社會生活,故注釋這些律文時,不僅需要逐條詳加注解,而且要“輯注”并辨析其他釋本的解釋,在此基礎上提出正確的理解,以便司法實踐中精準地適用律文,從而實現統治者所期望確立的家庭倫理關系及生產秩序。

第二,涉及嚴重侵犯社會秩序行為的律文。如謀殺人條、車馬殺傷人條、夜無故入人家條、發塚條、殺害軍人條、投匿名文書告人罪、盜內府財物條等,這些律文所調整的均是嚴重侵犯社會秩序、為統治者所不能容忍并予以堅決打擊的行為,因此,此類律文的精準理解極為重要,注者運用“輯注”不僅廣泛列舉當時影響較大的釋本的注釋,而且在辨析的基礎上力求精確地注釋律文,以便適用者能準確理解并適用律條,從而達到律典調整社會秩序的目的。

第三,有關文武官員軍人犯罪的律文。如職官有犯條、文武官犯私罪條、濫設官吏條、官吏給由條、出使不復命條、毆制使及本管長官條、佐職統屬毆長官條、上司官與統屬官相毆條、坐贓致罪條、事后受財條、淹禁條、凌虐罪囚條、主守教囚反異條、官司出入人罪條、監守自盜倉庫錢糧條、泄露軍情大事條、軍人替役條、毀棄軍器條等。這些律文針對的是官員及軍人的犯罪行為,同樣是統治者為穩固統治大力打擊的行為。故這些關系重大的律文是國家立法所重點調整的領域,更需要運用“輯注”來準確理解、統一適用。

第四,內容較為復雜的律文。如犯罪自首條、犯罪分首從條、干名犯義條、誣告條、徒流人在道會赦條、徒流人又犯罪條等。這些律文涉及的情形變化較多、內容規定相對較為復雜,不同注釋者對這些律文的理解又存在各種差別,在法律適用中容易出現律意理解困難、適用律文偏差的情況,而“輯注”形式能博采眾長,辨析疑義,以達精準適用律文。

五、結語

“輯注”是中國古代經學注釋的常用方法,律學家們用其注釋法典體現了傳統律學和經學的深厚淵源,雖自兩晉起律學脫離經學成為獨立學科,但經學始終是律學家必備的基本素養,經學注疏也是律學最直接的方法淵源。“輯注”體現了傳統律學的基本解釋路徑:以字詞文意作為解釋的起點,以字詞考據、律意疏解再到文理闡釋為中心,以實現罪與罰的精確性。“輯注”揭示了傳統律學和文義解釋的高度一致性。同時,“輯注”作為一種彈性靈活的方法,能涵蓋大量注釋內容又不雜亂無章,清人通過“輯注”吸收明人實用精準的注律成果,明晰清人與明人在某些重難點律文解釋上的分歧,并建構以批駁為主的注釋風格,這也反映出傳統律學解釋注重不同知識的參證互補及有益的學術傳承和爭鳴。“輯注”集明清律學之大成,亦能展示傳統律學良好的解釋傳承,傳統法律解釋者在批判的基礎上繼承前人成果,亦孕育出理性而謹慎的批判精神。“輯注”注重在家庭及社會秩序等重要律文上提出自己的解釋,反映了傳統律學經世致用的哲學取向。“輯注”是傳統律學高度發達的結果:只有在大量釋本并存的情況下,才可能互相借鑒批判。“輯注”的法律適用集中體現了中國傳統法律解釋的技術方法和精神意蘊。