從月球到火星的挑戰與夢想

喻菲

從月球到火星的探索

20世紀90年代中國開始論證嫦娥一號時,中國僅有支持近地衛星的測控網,如何實現地月之間38萬千米的測控還是個難題。

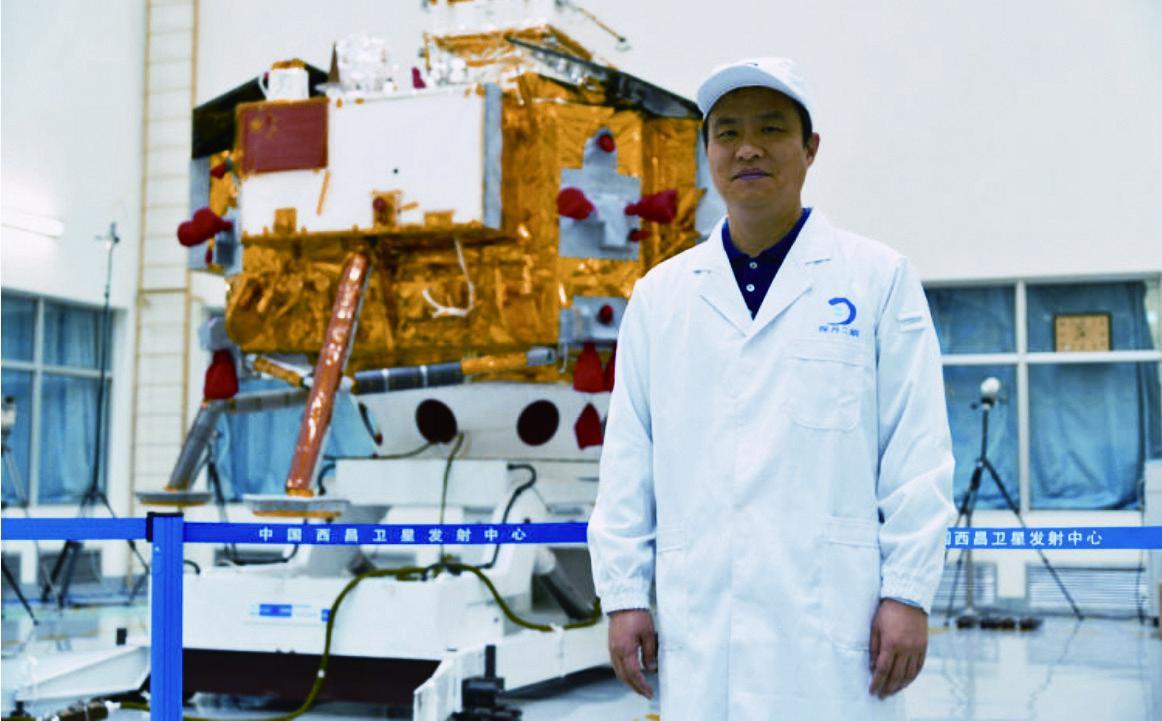

學習測控通信專業的孫澤洲參與了探月團隊。“1996年第一次聽老專家講月球探測時,我感到月球還是個很遙遠的目標。”他說。

如今,晴朗的夜晚,孫澤洲更多的是遙望天幕上紅色的火星。“我現在覺得4億千米很頭疼。”孫澤洲笑道,指的是他的團隊正承擔火星探測器的研制任務。

中國計劃2020年發射火星探測器,一次完成對火星的“繞”“落”“巡”,這樣形式的探測還沒有哪個國家實現過。孫澤洲說,這體現出中國在空間技術發展中的“首創精神”,但難度非常大。

火星探測對中國的航天工程師來說是全新的挑戰,他們要解決地火之間遠距離測控通信以及如何登陸火星等問題。最讓孫澤洲擔憂的是火星的大氣。

“當年我們研究如何登陸月球時,覺得月球如果有點大氣該多好啊,我們要完全靠探測器攜帶推進劑,一共不到4噸的發射重量,2/3帶的都是推進劑。可是當我們開始研制火星探測器時,發現有大氣也很麻煩,雖然不用帶那么多推進劑了,但是火星大氣的不確定性帶來的問題要比沒有大氣復雜得多,有些事靠運氣。”他一連串用了好幾個“很麻煩”來形容研制火星探測器中遇到的難題。

孫澤洲和他的團隊勇敢地迎接著挑戰。“正因為有壓力,才能帶來技術的進步。”他說,“等我們的探測器登陸火星后,我們就又成長了。”

永不止步的太空夢

39歲的李飛從小就有太空夢,在天津大學學習機器人專業后,2009年進入中國航天科技集團五院工作,成為嫦娥三號、四號團隊中的骨干。

“我們的探測器可以理解成機器人。嫦娥四號動力下降是全自主的,可對月球表面的障礙物識別判斷,自主降落到安全著陸區,這就很類似機器人。未來的深空探測中,尤其是到了更遙遠的火星、木星、冥王星等,通信時間越來越長,需要更智能化的機器人。”李飛說。

他回憶說,研制團隊在北京郊區開展著陸器的懸停試驗時是寒冷的冬季,因為儀器要在低溫下工作,試驗都是在凌晨進行。研制人員每天凌晨3時起床去做試驗,白天還要分析數據,堅持了一個月,非常辛苦。

李飛說,中國探測器登月過程的制導導航控制技術是世界領先的,尤其是懸停避障技術讓國際震驚。美國的火星探測器有懸停避障技術,而蘇聯的月球探測器沒有懸停避障技術。中國是第一個在登月中實現探測器自主懸停避障的。

一位俄羅斯同行對李飛說,他們把嫦娥三號整個登陸過程看了上百遍,研究中國人到底是怎么做到的。“我們曾經無數次研究過蘇聯當年的探月任務,現在反過來是他們學習我們了。”

“從事深空探測最大的樂趣是探索未知,能對中國和全人類的科技發展都有貢獻,這是最吸引我的地方。”李飛說。

孫澤洲說:“深空探測都是高風險的任務,從事深空探測,我們不能止步,總有新的挑戰在前面,但這正是深空探測的魅力所在,如果多年只重復做同樣的事,沒有挑戰,也就失去了探索的意義。”

與航天事業共同成長

2019年4月,中國火星探測任務和嫦娥四號探測器任務同時立項時,孫澤洲被任命為兩大探測器的“雙料”總設計師,開始了一面飛向月球一面奔赴火星的職業生涯。

“我們這次火星探測任務最核心、最難的地方就是探測器進入火星大氣后氣動外形和降落傘減速的過程,只有一次機會,必須確保成功。”孫澤洲對火星探測任務有著冷靜而清晰的認識。

孫澤洲和他團隊中不少人既參與了月球探測,又從事火星探測,這樣的機會全世界罕見,他們覺得自己是“地球上最幸福的人”。

孫澤洲33歲就擔任了嫦娥一號探測器的副總設計師,是中國航天界當時最年輕的副總師,而在中國探月、載人航天、北斗導航等科研團隊中骨干的平均年齡都僅為30出頭。

他說,自己和許多中國年輕的工程師一樣,趕上了中國高速發展的好時機。近十幾年來中國航天的迅猛發展,為年輕人創造了很好的舞臺。

“我們是幸運的,個人的成長期和航天事業高速發展階段是同步的,我們有更多的機會和壓力促使我們成長。”

李飛認為,中國新一代航天人繼承了老一輩航天人無私奉獻的精神。隨著時代發展,新一代航天人的教育背景更好,具有全球性視野,創新能力更強,思想上更靈活。

玉兔二號熱控分系統主任設計師陳建新說:“作為新一代航天人,我們掌握了更強大的設計工具,我們希望不僅能繼承前輩,還能突破自我,從事更有新意的工作。”