庫倫旗遼墓壁畫賞析

于光輝

摘 要:壁畫作為一種源于生活的藝術形式,不光反映出時代的藝術特點,更是當時社會生活的真實寫照,具有很高的美學價值和考古價值。庫倫旗前勿力布格遼墓壁畫是遼代藝術中的精華,是研究遼代政治、經濟、文化、社會風情等寶貴而直觀的資料。

關鍵詞:壁畫;庫倫旗;契丹

廣闊的內蒙古東部草原是古代契丹民族的發祥地,也是公元10~12世紀遼王朝統治的腹心地帶。契丹民族在這里不斷吸取漢族及周邊民族文化的精華,創造了富有濃郁民族特色和地區特點的遼文化,造就了北方草原文化發展異峰突起的時代,為中華文化注入了新鮮血液,并成為中華文化的重要組成部分。

庫倫旗前勿力布格遼墓壁畫是遼代藝術中的精華。前勿力布格村位于庫倫旗南端,濱臨新開河。遼圣宗曾在河南岸為其愛女越國公主建造了著名的懿州城,而河北岸的前勿力布格村則為越國公主的丈夫蕭孝忠族系的寢葬之地。自20世紀60年代起,吉林省和內蒙古自治區的文物考古工作者在這一帶清理發掘了十幾座遼墓,墓中大都有壁畫,這些壁畫形象地反映了遼代社會契丹貴族的生活狀況。其中一、二、六、七號墓的壁畫最為精彩,其場面之宏大,內容之豐富,技巧之嫻熟,功力之深厚,都為當今罕見,是遼代晚期壁畫的杰作,引起了國內外考古學界和美術界的普遍重視。庫倫遼墓壁畫的出現猶如一面鏡子,映照出遼代社會生活的若干側面,為了解契丹貴族的儀仗、車輿制度提供了重要線索,也為研究契丹民族的墓葬制度提供了彌足珍貴的新材料。

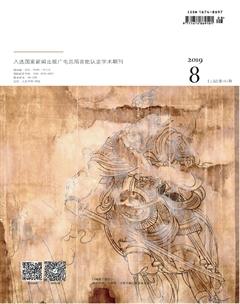

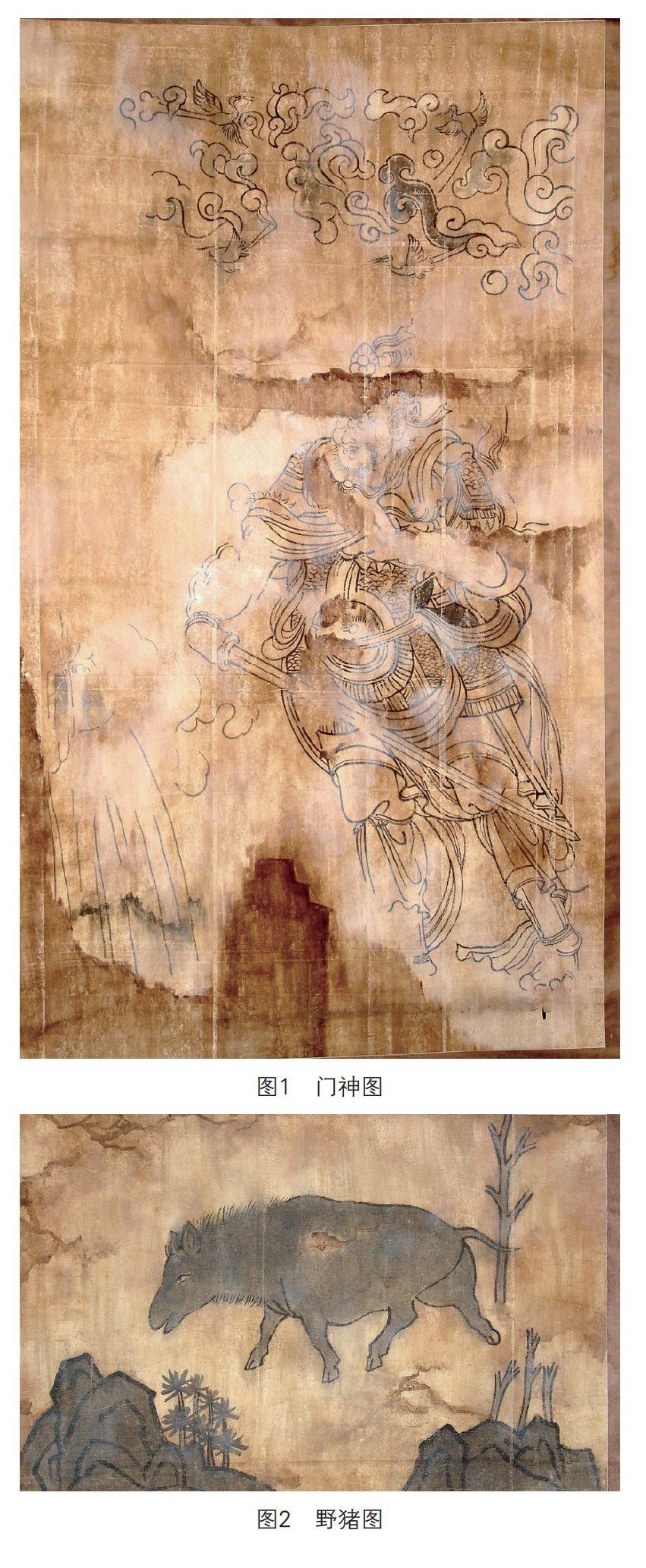

這些壁畫的素材來源于當時的社會生活,內容展現了當時墓主人的生活場景。其中有的是描寫墓主人外出射獵的,有的是描寫儀仗遠行的,壁畫描繪內容有出行和歸來的場景,互相對應,墓葬門南北兩側各畫有兇神惡煞的門神形象(圖1)。部分墓門上畫有虎、鹿、豬、熊等動物形象,應該是墓主人生前射獵的動物(圖2)。

在這些壁畫中,能夠表現出遼代畫匠對繪畫的構思非常細膩,例如,遼墓道兩側所繪壁畫,北側表現的是出行的場景,南側表現歸來的場景,出行隊伍浩浩蕩蕩,氣勢壯觀,人物表情也是精神飽滿,歸來時則人物表情懈怠懶散,表現出了旅途勞頓。這樣就形成了南北兩壁壁畫互相對稱,有出有歸,別有情趣(圖3、圖4)。

遼墓中墓道兩壁繪有出行打獵圖,出獵圖中繪有仆人牽馬、引駝,行走于山林之間。兩個仆人論鷹說獵,展現出了一幅真實的游獵景象(圖5)。

遼代壁畫畫匠對人物面部表情的刻畫更是傳神,他們通過描繪人物的面部神采、姿態,來表現壁畫中人物在當時所處的階層等。他們尤其重視人物眼神的描繪。例如,在一號墓中,男主人側首睨視、驕橫跋扈,對自己的仆人趾高氣揚,仆從則低首下視,恭耳傾聽(圖6)。女主人在鏡前整理妝容,神態端莊,女仆雙手持鏡,小心侍候,唯恐不周,可以說眼神的描繪正是庫倫壁畫最成功之處(圖7)。

庫倫遼墓壁畫的人物造型生動、具體、傳神,透視出的變化自然得體,車、馬各具比例。這種精微的刻畫和唐宋以來遵守格法、重寫生的影響是分不開的(圖8)。

塞外草原的契丹民族,求樂于彎弓射獵,寄情于飛禽走獸的爭斗之中。年復一年的游牧漁獵生活,使契丹民族形成了粗獷、豪放的草原性格。他們的藝術也因其地理環境,民族心理的影響,形成了自己獨特的草原風貌。他們的繪畫造型粗獷強悍,用筆、用線穩健凝重,圓渾厚實,設色濃重大方,絢麗為整體的主要特色,形成別具一格的地方特色。壁畫中的人物形象仍有今日草原民族的典型特征,駝、馬造型也仍能見到今日蒙古駝、馬的形態。壁畫雖以深入寫實為主,但又與漢唐以來的繪畫不同,其主旨在于表現馬具鞍勒。庫倫旗遼代壁畫畫工融漢唐繪畫之長于一爐,使其作品具有獨特的藝術魅力。

庫倫旗遼墓壁畫在構思立意、寫神傳神、用筆設色上都以達到了極高的境界,非一般民間畫工能及。

通過壁畫也可以看出,遼代畫工具有驚人的聰明才智,他們在學習、繼承傳統繪畫的同時又有自己的創造,他們的作品帶有強烈的草原風貌。契丹繪畫為豐富和繁榮中國的傳統繪畫做出了不可磨滅的貢獻,它在歷史的長河中熠熠生輝。