新時代工匠精神破解我國制造業升級困境

摘要:在創新驅動戰略和“中國制造2025”發展戰略指導下,我國制造業轉型升級關乎國民經濟可持續發展大局,而技能人才的質量困擾著產業轉型升級。人的行為及效果取決于個體的能力和意愿,現代工匠精神的傳承與發揚是解決產業工人積極性不足和能力欠缺的重要途徑。正確理解現代工匠精神的內涵,通過匠心鼓舞、匠品激發、匠藝訓練可以在一定程度上破解人才困境。

關鍵詞:新時代;工匠精神;制造業;高技能人才

中圖分類號:F424 ?文獻識別碼:A ?文章編號:

2096-3157(2019)29-0106-02

一、新時代工匠精神的內涵

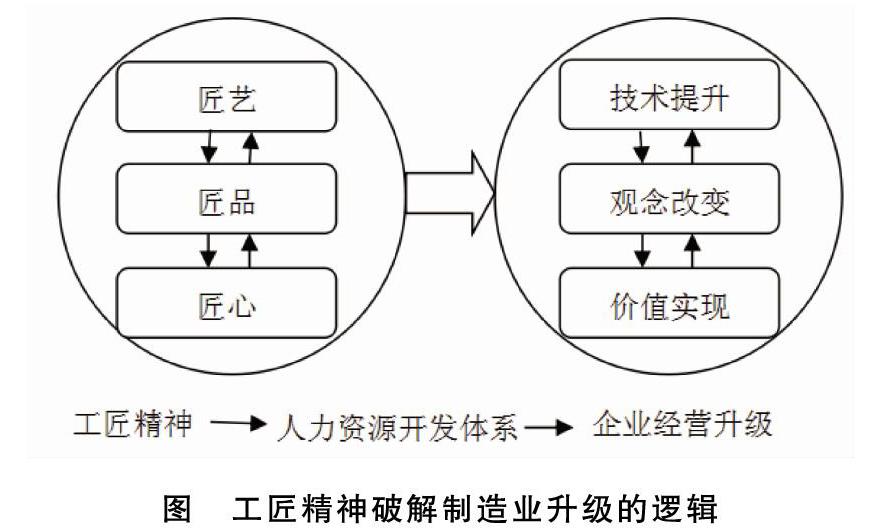

在當前的信息時代、新消費主義時代、智能化背景下,重提工匠精神是有其特殊的時代需要的,工匠精神本身也以新的內涵呈現。工匠精神既屬于技術倫理學,也是技術哲學、道德共同研究范疇,它有世界范圍內通用的標簽——精益求精、精工細作、堅守傳承、創新創造,也有國家、制度和時代的印記。歸納起來,新時代工匠精神,首先,是一種價值理念,是工匠內心對美好與卓越的追求,是向上向善的動力源泉,這是工匠精神的根基,亦即匠心;其次,它是一種職業精神,有最基本的敬業態度和責任意識,是愛崗、奉獻、精業、傳承、創新的職業理念和道德規范,這包含工匠精神的時代特征,是內核,亦即匠品;再次,它是一種軟實力,是通過勤學苦練、摸索嘗試和努力鉆研獲得的高超、嫻熟的專業能力和創新能力,這是工匠精神外顯部分,亦即匠藝。2016年以來,全國各地紛紛推出的各級各類大工匠,都是極具工匠精神的杰出勞動者,他們的共同特質是:敬業、精業、專業,兼具無怨無悔的勞動熱情和攻堅克難的勞動能力,擁有強大責任意識和追求進步的自覺精神,也有迎接挑戰的勇氣與魄力。應對迅猛的新技術革命,他們也與時俱進,積極探索智能化、信息化環境下新作業模式,以良好心態和主動作為感召著工友提升信息化技能、接受轉崗。

二、當前我國現代制造業發展面臨人才瓶頸

在我國制造業領域,一方面,技能人才總量供給不足,且人才存量結構也難以有力支持全面產業升級。據統計,我國近年來的勞動力市場上,技能勞動者的求人倍率高居在15以上,高級技工的求人倍率普遍在2以上。2018年我國符合需要的高技術等級工人供給與需求比高達20∶1,制造業高級技工缺口高達400余萬人,處于嚴重供給短缺狀態。與此同時,有一定技術專長的普通工人也供給不足,東南沿海經濟發達區域的技術發展迅猛,傳統產業工人出現明顯不適應,專業型人才再度短缺。全國范圍內,企業一線作業工人中,沒有專業技能教育背景的農民工占比高達70%左右。另一方面,由于制造業技術工人整體待遇較低、工作辛苦,作業環境差、社會地位不高,其職業吸引力低,很多人選擇技工崗位常常只是為了眼前的生存。由此,技術工人的穩定性差、流動性高,職業情感也缺失,職業態度和敬業精神都不足,沒有熱愛的投入,也沒有堅守的打算,更缺乏鉆研技術的動力,等待轉崗或轉行機會的人大量存在。如佛山一家效益很不錯的工廠里,一線員工上千人,每年都遭遇換血般的人員更替,年輕人在一線的沉淀性極差。高流動性對企業培養高水平技術工人非常不利,進而產品質量難以保證;而敬業、精業精神不足的員工也很難獲得高技能。產業工人隊伍的現狀成了制造業發展的瓶頸。

三、新型制造業對人才的需要分析

智能和信息技術正在改變著制造業的生產模式和運營模式,智能機器更廣泛地代替重復性、程序性勞動的人工,數據實時共享與交互分析、自動化控制成為日常作業的基本內容。新型制造業是一場人機融合、互聯共生、品質完勝的大變革,對技能人才的需要和傳統制造業有顯著的不同,主要表現為:知識化高技能人才,以及擁有現代產品品質理念、具有團隊協作精神和大局觀念、符合當代技術與人文審美的融合需要、三懂四會(懂原理、懂性能、懂結構、懂用途:會操作、會維修保養、會排除故障)的復合型、能夠實現自我突破與創新的專業人士。總之,新型制造業中的人才要能適應主流生產方式“大規模定制化”的需要,有解決問題的靈活度和較強的綜合判斷應變能力,也即要有大量高素質、高技能的、既有專長也有解決各種復雜問題能力的人才。如韓國作為智能制造的先行者,當今關注的重點也是如何提高作業人員的技術技能,發掘人——這一勞動主導要素的潛在能量。韓國勞動研究院直言:再先進的機器,也無法真正替代人工,人的靈活性、應變性、創造性、學習性和成長性,都是機器人不可比擬的。智能時代,簡單重復性的勞動會被智能機器人大規模替代,對勞動者有更高的素質和技能要求。

四、新時代工匠精神對人力資源的開發

人的行為及效果取決于個體的能力和意愿。現代工匠精神的傳承與發揚是解決人才尤其是高技能人才短缺與產業工人隊伍勞動積極性不足問題的有力抓手。精神的作用是影響人們的行動力和決策方向。工匠精神就是一種特殊的生產力,一種引領勞動者付諸行動的力量,它可以構造出現代任何類型企業的軟文化環境和人才生態圈,激發出更多勞動者的熱情和創造力。王進喜的鐵人精神到今天已經第三代了,鼓舞一代又一代油田人投身艱苦工作,在平凡中創造不平凡。上海工匠、移動信息技術領頭人吳文巍則借助自己的勞模創新工作室和勞模工匠聯盟平臺,不斷影響著更多的追隨者,也在連接著各個領域里的能工巧匠,在互聯世界發揮著跨界組合的生產力優勢。自2016年以來,筆者通過對全國20多個省市的企業一線中高級技術工人和各層級單位先進、工匠及勞模的大量調研,發現了工匠精神在很多單位得到很好的宣揚,發揮了積極的提質增效、改變工作精神面貌的作用,借此調研,本文提煉出新時代工匠精神可從三大維度影響著企業的人力資源開發。

匠心維度。匠心是勞動者內心的追逐與信仰,受個人價值觀與個性特質所影響。經調研編碼,匠心主要表現為追求完美、追求卓越、精益求精、時不我待,持續期待新的成就感。這種來自對目標追求和理想追求的內心的動力,對于個體行為影響是最直接也最有力的。受訪的各級勞模工匠,幾乎都會提及自己成長的道路中那種對更高目標的追求,甚至做不好會難過。上海十大發明家宋俊成能把“工人”與“發明家”連成一體,就是他的“匠心”在起作用,是工匠精神中“耐得住寂寞,頂得住質疑,經得起挫折,也受得起掌聲”的堅定與執著。調研表明,不愿意碌碌無為、混日子,期待自身價值最大實現,期待組織和社會的認同,這是多數勞動者的內在需求。這種需求在蘊含工匠精神的正能量氛圍中,會被很好地激發出來,形成群體思維意識和行為習慣,例如華為17萬員工即便分散在世界各地,若干年都是持續不斷地拼搏與敬業;再如河北石家莊常山紡織公司注重員工的素質培養和發展促進,幾千人的企業中勞模工匠輩出,先進勞動者的模范示范帶動作用非常明顯,企業業績蒸蒸日上,發展勁頭十足。事實上,很多時候技術的高低絕不只是手上功夫,它來自強大的內心支撐,是意念和信仰的作用力。

匠品維度。匠品的核心是以職業精神為基底,職業道德與職業規范為外顯。京滬被調研的85位先進技術能手的經驗證明,向自己挖掘潛力,通過誠實勞動、拼搏進取、不怕臟累、盡職履責,才更容易獲得職場長遠的發展與組織的認可。匠品對技術工人成長為技術能手有至關重要的推動作用,謙虛謹慎、吃苦耐勞、腳踏實地的千錘百煉,才會有高超的技藝。匠品包含的愛崗敬業態度,以及認真負責、團結協作、勇于擔當、奉獻精神,它不僅會帶來良好的組織運行秩序,更會讓勞動者自身釋放出不可預估的能量。匠品最強調 “認真”二字,認真了,就會全力以赴、努力做到最好;認真就會以誠實守信對“企業+社會+客戶”負責,不應付、不馬虎,保證精準。匠品是一種態度,而真正決定一個人技術和人格高度的品質就在于本著怎樣的工作態度。天津電力的一線職工張黎明是改革開放先鋒、全國知識型員工的代表,雖然各種榮譽加身,也有很多的其他的轉業機會,但是他堅守一線熟悉的崗位,和其他工友一樣隨時奉命出發進行急難險重任務的排解,工余時間繼續他的智能維修機器人項目研發,他認為這才是他最能發揮作用的舞臺。

匠藝維度。匠藝體現在精湛技藝、多種技能的擁有與應用過程中,是達成高品質產品的基礎支撐,是工匠精神區別于其他精神的關鍵,也是精業精神的體現。匠藝精神要的是“行動力”,精工細做、品質至上,遵循客觀規律,創造出符合人性的精品。而能夠在技藝上嫻熟、精湛,需要至少5年~10年甚至更長時間的修煉積累。面對工業40和信息化5G時代的來臨,新知識、新技術全面爆發,需要學習和操練的新體系更加繁多,不學習不改變,必然會被時代淘汰。匠藝精神也鼓舞勞動者不畏艱險、迎接挑戰,審時度勢、順勢而為。匠藝也強調要思維縝密、考慮周全,無論組織還是個人,先進不是唯一標準,適合的才是最好的。匠藝精神從來都是尊重科學、敬畏未知,一切從客觀實際出發,不去臆想和猜測,嚴格操作規程,嚴守崗位紀律,建立相應的安全意識、質量意識、創新意識等。這些匠藝精神的擁有,對于企業升級和人才開發都是非常關鍵和基礎的,沒有科技進步、沒有嚴謹務實,則不會有消費者滿意的精品誕生。

圖 工匠精神破解制造業升級的邏輯

新工匠精神被認為是“普世工作的任何人可追求的境界”,普通的勞動者即便在技能技藝上無法達到至高的工匠境地,但并不妨礙工匠精神的擁有。如上,最根本的工匠精神就是包含匠心、匠品、匠藝在內的職業精神,就是要從改變自身的價值理念和勞動觀念入手,要對工作認真負責、在自己能力范圍內追求進步與完善,努力去創新創造,對組織、國家和社會負責。這樣,個體也才能獲得更好的職業發展。因此,在我國制造業從業群體中大力弘揚工匠精神,以工匠精神教育和感染技術工人更加愛崗敬業、學技術提技能、全身心投入到工作中,這是破解制造業人才瓶頸的重要途徑和抓手。

參考文獻:

[1]祁占勇,任雪園扎根理論視域下工匠核心素養的理論模型與實踐邏輯[J].教育研究,2018,39(3):70~76

[2]匡瑛智能化背景下“工匠精神”的時代意涵與培育路徑[J].教育發展研究,2018,38(1):39~45

[注]基金項目:中國勞動關系學院課題《工匠精神的維度結構研究——基于制造業行業調查》,課題編號(20170015)

作者簡介:

李淑玲,首都經濟貿易大學博士,中國勞動關系學院副教授。