閉合復位與切開復位內固定治療Sander Ⅱ型跟骨骨折的對比探討

趙立權

摘要:目的:研究閉合復位與切開復位內固定治療SanderⅡ型跟骨骨折的臨床治療效果比較。方法:選擇2017年1月~2018年3月我院收治的70例SanderⅡ型跟骨骨折患者作為研究對象,隨機將70例患者分為對照組(n=35)和觀察組(n=35),對照組應用切開復位內固定治療,觀察組應用閉合復位治療,比較兩組手術情況、骨折愈合情況。結果:觀察組手術時間與住院時間均短于對照組,觀察組術中出血量少于對照組,兩組差異顯著(P<0.05);比較兩組骨折處愈合情況,兩組骨折愈合時間、Bohler角、Gissane角、AOFAS評分等比較無差異(P>0.05)。結論:閉合復位治療SanderⅡ型跟骨骨折可以取得切開復位內固定治療同等的療效,骨折愈合時間無差異,而且可以減輕患者的創傷,減少術中出血,縮短住院時間,值得推廣應用。

關鍵詞:閉合復位;切開復位內固定;SanderⅡ型跟骨骨折;對比;療效;

跟骨骨折是常見足部跗骨骨折,多會累及到跟骨的關節面,若未經有效處理會使引起傷殘,臨床治療跟骨骨折的手術方案仍存在爭議。及時將骨折處切開,暴露骨折端及時給予復位處理,能恢復患者的解剖學形態,保持關節面完整,能減少跟關節創傷性關節炎。可是,跟骨外側面皮膚薄、脆,選擇切開復位內固定術會引起慢性跟骨骨髓炎等并發癥,使臨床療效受到影響。也有人員認為選擇閉合復位可以保護骨折部位。可是,這種治療方案會引起跟骨后關節面復位不良及術后復位丟失等情況。本次探討中,選擇2017年1月~2018年3月我院收治的70例SanderⅡ型跟骨骨折患者作為研究對象分成兩組應用不同治療方案,對比如下。

1 資料與方法

1.1一般資料

選擇2017年1月~2018年3月我院收治的70例SanderⅡ型跟骨骨折患者作為研究對象,入選患者均知情本研究并簽署同意書,經醫院倫理委員會同意后分組,根據雙盲法進行分組,隨機將70例患者分為對照組與觀察組,各35例。對照組男28例,女7例;年齡23~56歲,平均(35.2±3.8)歲;骨折部位:左側15例,右側20例;觀察組男27例,女8例;年齡22~56歲,平均(36.8±3.1)歲;骨折部位:左側14例,右側21例;兩組性別、年齡、骨折部位等基線資料比較未見差異(P>0.05),具可比性。

1.2納入與排除標準

納入標準:入選70例研究對象均確診為閉合性單側SanderⅡ型跟骨骨折,患者年齡均大于18歲,所有患者資料完整。

排除標準:排除足部畸形患者,同一肢體有其他部位骨折的患者,資料不全的患者。

1.3治療方法

對照組選擇切開復位內固定治療,指導患者術中保持健側臥位,行連續硬膜外麻醉,將大腿充氣止血帶,行L形切口,使切口垂直處在腓骨尖端稍近端和跟腿前,切口水平要保持和跟骨外側動脈供血處皮膚遠端,至第5跖骨基底部止,使兩部于足跟部保持相連的狀態,形成弧形直角,將全層外側皮瓣切開后,距骨和外踝上以克氏針牽開固定,按患者骨折的具體形態將外側改善患者打開,將外側關節面骨塊充分暴露,對骨折塊進行復位,以克氏針進行臨床的固定處理。對骨折復位效果經透視觀察,復位滿意后在外側跟骨處安放鋼板和螺釘。將切口處沖洗后,為患者放置負壓引流管,最后將切口逐層關閉,包扎處理。

觀察組選擇閉合復位治療,指導患者保持健側臥位,行連續硬膜外麻醉,大腿充氣止血帶,經C臂機X線觀察患者骨折的形態,以克氏針作為撬撥點,由跟骨結節上方置入斯氏針,打到下關節面下方的骨折處,將復位關節面撬撥后,將跟骨的高度、Bohler角等恢復,經跟骨內側面朝外側橫穿置入第2枚斯氏針,向下牽引,以手法對復位膨隆跟骨外側壁進行擠壓,使跟骨長、寬等得以恢復。根據C臂機透視下觀察復位滿意以后,由跟骨結節外側朝跟骨前突再植入多枚克氏針,經骨折線和跟骰關節處進行固定處理,經C臂透視下觀察復位和固定滿意后,將留于外面克氏針剪掉,對創口進行包扎,對患者手術肢體進行跖屈位短退石膏管型進行固定和制動處理。

1.4觀察指標

統計記錄兩組研究對象的手術時間、術中出血量與住院時間、骨折愈合時間;根據美國矯形足踝協會(AOFAS)評分系統對兩組患者的臨床功能進行評分,根據X線片對兩組患者的Bohler角、Gissane角進行測量。

1.5統計學方法

數據使用SPSS17.0統計學分析,計量資料以(均數±標準差)表示,t檢驗,以P<0.05表差異具有統計學意義。

2 結果

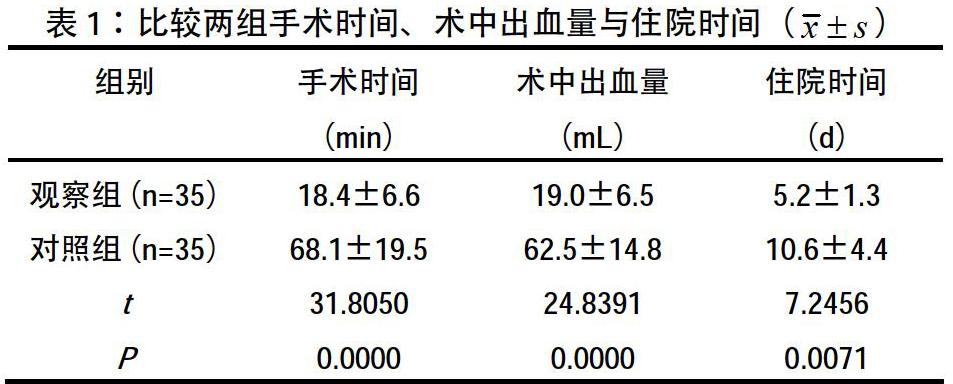

2.1比較兩組手術時間、術中出血量與住院時間

觀察組手術時間與住院時間均短于對照組,觀察組術中出血量少于對照組,兩組差異顯著(P<0.05),見表1.

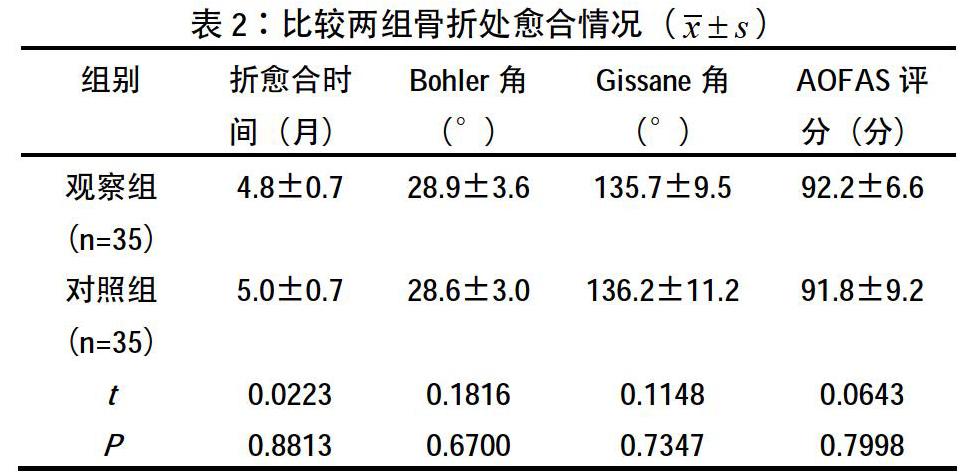

2.2比較兩組骨折處愈合情況

兩組骨折愈合時間、Bohler角、Gissane角、AOFAS評分等比較無差異(P>0.05),見表2.

3 討論

跟骨骨折在跗骨骨折中最常見,約占跗骨骨折的60%,多為高處跌落足跟著地所致。跌落的高度、地面性質及體重均為損傷之要素;另有從下方反沖擊力作用于足跟所致。因跟骨骨折多為墜落傷,并且約5%跟骨骨折合并有胸、腰椎骨折,故對每一跟骨骨折病人都應想到這一點,注意查體并照胸腰段脊柱正側位片,以免漏診。SanderⅡ型跟骨骨折是骨后關節面兩部位發生骨折,骨折處移位在2mm以上,骨折中間無獨立塌陷骨折塊。跟骨骨折臨床并沒有統計的治療標準,在臨床上治療基本目標可以達成共識。一般明顯移位跟骨骨折選擇切開復位內固定治療。因為跟骨處解剖形態、相鄰結構部位復雜,手術切口很難充分暴露出來。此處多為松質骨,一旦發生骨折,后斷端會進行嵌插和壓縮,沒有復位的標志,術后會出現復位不足、關節面不平或跟骨短縮、丟失高度等情況。跟骨處軟組織較少,選擇手術切開復位剝離范圍較大,很容易導致切口邊緣處的皮膚發生壞死,甚至感染等并發癥。所以,跟骨骨折要根據不同類型選擇不同治療方案,治療要盡可能將患者跟距關節面和跟骨解剖形態恢復,尤其是盡可能恢復患者的踝關節功能。

本次研究結果顯示,觀察組手術時間與住院時間均短于對照組,觀察組術中出血量少于對照組;兩組骨折愈合時間、Bohler角、Gissane角、AOFAS評分等比較無差異(P>0.05),與他人研究相符。可見,對比切開復位內固定術,閉合復位對患者造成的創傷更小,而且可以實現骨科的微創治療基本原則。以手法整復骨折為基礎,應用鋼針進行撬撥和復位,固定不穩定關鍵骨塊,能將跟骨骨折復位后的整體形態保持穩定,能有效避免切開術暴露范圍過大影響患者的皮膚血運和骨折愈合,應用傳統牽引、擠壓等方法,再以跟距關節內外翻、踝關節背伸跖屈活動,能有效恢復患者的跟骨外形。

綜上所述,閉合復位治療SanderⅡ型跟骨骨折可以取得切開復位內固定治療同等的療效,骨折愈合時間無差異,而且可以減輕患者的創傷,減少術中出血,縮短住院時間,值得推廣應用。

參考文獻:

[1]陳偉南,李宏;解剖型鋼板內固定治療跟骨關節內骨折[J];中華創傷骨科雜志;2017

[2]王金輝;武勇;楊明輝;王巖;王滿宜;;鋼板內固定———跟骨關節內骨折治療的最好方法?[J];中華創傷骨科雜志;2016

[3]沙良寬;田家祥;李敬祥;田振興;李利昕;;撬撥復位與切開復位內固定治療Sanders Ⅱ型跟骨骨折的比較[J];中國修復重建外科雜志;2017

[4]黃曉楠;;微創螺釘置入內固定修復SanderⅡ型跟骨骨折:跟骨形態及功能的恢復[J];中國組織工程研究;2015

[5]許寶滿;包慶武;王立建;許立華;王桂仁;;切開復位內固定和經皮撬撥復位外固定治療跟骨骨折的療效分析[J];吉林醫學;2016

[6]辛宗山;鄭軍;操儒道;毛豐;馬維初;;閉合復位與切開復位內固定治療Sander Ⅱ型跟骨骨折的比較[J];實用骨科雜志;2015年12期