日喀則強對流天氣變化特征及其影響系統分析

格桑卓瑪 巴桑次仁

摘 要:利用日喀則1957—2016年氣象觀測要素,結合2008—2017年強對流天氣個例及其對應的Micaps常規數據,用統計學方法和常規天氣學方法對日喀則強對流天氣特征進行了分析。結果表明:1957—2016年,日喀則冰雹和雷暴日數均呈減少的趨勢,氣候變化傾向率分別為0.6d/10a、2.5d/10a,冰雹在1993年發生了1次突變,雷暴在1970年發生了1次突變。冰雹和雷暴都集中在夏季,分別占66.6%、72.6%,且呈單峰型,峰值出現在7—8月。近10年來,日喀則強對流天氣以冰雹為主,占70.7%,短時強降水占24.4%,雷雨大風只占4.9%。冰雹主要出現在下午至傍晚,短時強降水主要出現在夜間,而雷雨大風主要出現在下午;冰雹以中、小直徑冰雹居多,其中又以直徑≤5mm的小冰雹為主,占86.2%,且持續時間多在10min以內,占89.7%;短時強降水天氣降水量不大,10~15mm占80%;雷雨大風的風速在17~19m/s,日降水量不超過7mm。造成西藏日喀則強對流天氣的高空影響系統有高原中西部低渦、沿江切變線以及高原低槽,其中切變線是造成日喀則強對流天氣的主要影響系統,占63.4%。

關鍵詞:日喀則;強對流;特征;影響系統

中圖分類號 P432.1文獻標識碼 A文章編號 1007-7731(2019)17-0143-05

A Systematic Analysis of the Characteristics and Influence of Strong Convective Weather in Shigaze

Gesang Zhuoma et al.

(Meteorological Bureau of Shigaze City,Shigaze 857000,China)

Abstract:Based on the Meteorological Observation data from 1957 to 2016 in Xigazê Railway Station,combined with the severe convective weather cases and Micaps data from 2008 to 2017,the characteristics of strong convective weather at Samzhubzê District station are analyzed by statistical method and conventional synoptic method. The results show that the number of days of hail and thunderstorm in Samzhubzê District has a decreasing trend from 1957 to 2016,the climate change tendency rate is 0.6 D10a and 2.5 D10a,respectively. A sudden change of hail occurred in 1993,and a sudden change of thunderstorm occurred in 1970. Both hail and thunderstorm are concentrated in summer,accounting for 66.6% and 72.6%,respectively. In the past 10 years,hail accounted for 70.7%,short-term heavy precipitation for 24.4%,and thunderstorm and gale for 4.9%. Hail mainly occurs from afternoon to evening,short-term heavy precipitation mainly occurs at night,while thunderstorm and strong wind mainly occur in afternoon. The hail is mainly medium and small-diameter hail,and the small hail with diameter ≤5 mm is the main hail,accounting for 86.2% The duration was less than 10 minutes,accounting for 89.7%,the short-term heavy precipitation was small,10-15 mm accounted for 80% ,the thunderstorm wind speed was between 17-19 m/s,the daily precipitation was not more than 7 mm. The upper-air influence system causing the strong convective weather in Samzhubzê District is composed of the mid-western Vortex,the riverine shear line and the plateau trough,among which the shear line is the main influence system causing the strong convective weather in Samzhubzê District,accounting for 63.4%.

Key words:Shigaze;Strong convection;Characteristic;Influencing system

日喀則藏語稱“喜卡孜”,意為土地肥美的莊園,素有“西藏糧倉”的美譽,是西藏最大的青稞生產基地。但短時強降水、冰雹和雷電等對流性天氣引發了局地山洪、雹災和雷擊等災害,對日喀則地區農牧業生產和人民的生命財產造成了嚴重的影響。進入21世紀以來,在全球性持續變暖的氣候背景下,各類極端氣象事件發生的概率不斷增加[1],西藏地區生態脆弱,受其影響更大。強對流天氣屬于中小尺度天氣系統,具有突發性、局地性以及持續時間短的特點,因而一直以來是預報上的一個難點。在強天氣頻繁發生而天氣氣候要求無縫隙預報的情況下,人們對災害性天氣及其短臨預報尤為關注。了解本地強對流天氣特征及其變化規律,進而找到適合本地的參數指標,對提高短臨預報預警能力具有重要的意義。

1 資料與方法

1.1 數據資料 資料來源于1957—2016年日喀則站地面氣象要素觀測數據、2008—2017年日喀則站強對流天氣個例數據以及其對應的Micaps常規數據。

1.2 研究方法 利用線性趨勢函數和Mann.Kendall統計診斷方法,分析1957—2016年日喀則冰雹和雷暴的時間變化特征,獲得長序列資料的變化規律;同時,統計2008—2017年強對流天氣個例數據,分析日喀則強對流天氣特征,并采用天氣學方法和合成分析方法,分析強對流天氣的高空影響系統。

2 結果與分析

2.1 近60年日喀則冰雹和雷暴日數的時間變化特征2.1.1 年際變化特征

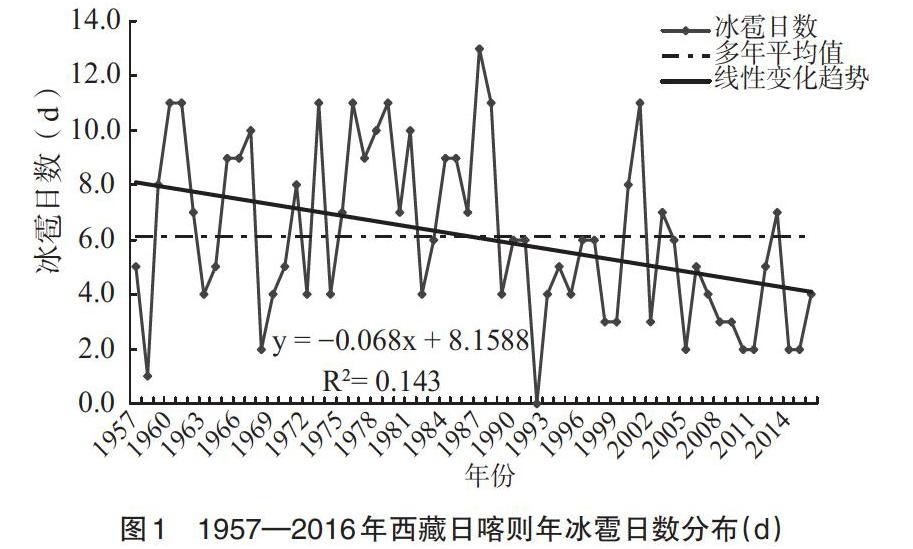

2.1.1.1 冰雹 對1957—2016年日喀則冰雹日數的年變化特征進行分析,其結果如圖1所示。從圖1可以看出,1957—2016年日喀則年平均冰雹日數為6d。近60年來,日喀則年冰雹日數呈減少的趨勢,氣候變化傾向率為0.6d/10a。具體變化特征呈先增后減的趨勢,1957—1987年冰雹日數呈緩慢增加的趨勢,多數年份的冰雹日數均超過多年平均值,至1987年達到近60年冰雹日數的峰值,年冰雹日數為13d;自1988年后日喀則冰雹日數呈減少的趨勢,除2000年、2001和2003年的冰雹日數在多年平均值以上外,其余各年份的冰雹日數都在均值以下,1992年達到谷值0,整年內未出現冰雹天氣。

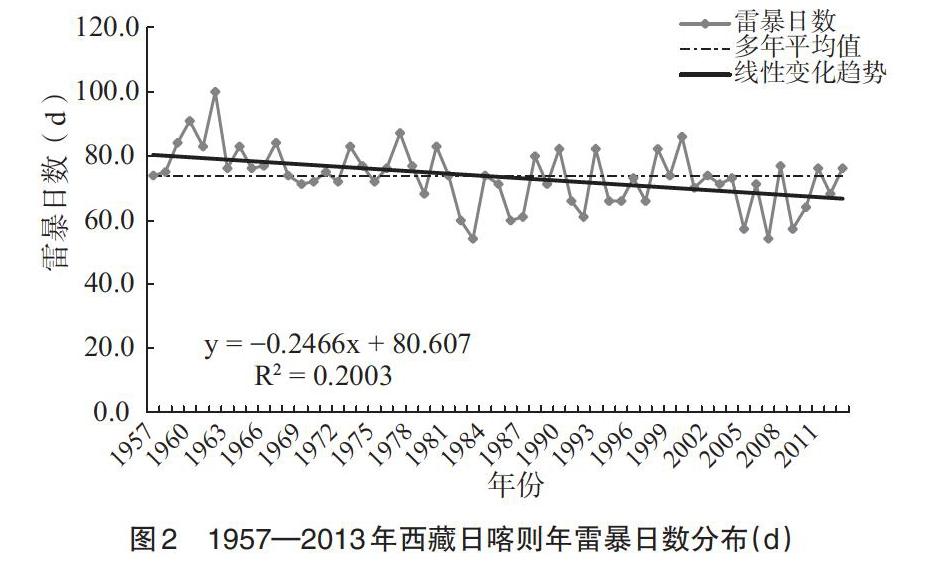

2.1.1.2 雷暴 1957—2013年日喀則年平均雷暴日數為74d,從圖2可以看出,近57年來,日喀則年雷暴日數呈減少的趨勢,氣候變化傾向率為2.5d/10a。具體變化特征為先減少后增加的趨勢,1957—1983年相對而言是多雷時段,多數年份的雷暴日數均超過多年平均值,雷暴日數變化特征呈緩慢減少的趨勢,1983年達到近60年雷暴日數的谷值,年雷暴日數只有54d;1984—2016年日喀則雷暴日數呈緩慢增加的趨勢,但增加的幅度并不明顯。

2.1.2 突變特征分析 利用Mann.Kendall檢驗方法對日喀則冰雹和雷暴日數進行突變分析,繪制出正向序列(UB)和反向序列(UF)曲線。UF或UB的值大于0,則表明序列呈上升趨勢,小于0則表明序列呈下降趨勢。它們超過臨界直線時,則表明上升或下降趨勢顯著[3]。本文給定顯著性水平為0.05的臨界值為±1.96,若在UF和UB出現交點,且交點位于上下臨界線之間,便記為突變開始的時間。

2.1.2.1 冰雹日數的突變特 圖3給出了1957—2013年日喀則冰雹日數的Mann.Kendall檢驗特征,從圖3可以看出:1959—1964年、1965—1969年、1978—1991年,日喀則冰雹日數呈增多的趨勢,其余時段冰雹日數呈減少的趨勢。根據UF和UB曲線在置信區間內的交點位置,確定在1993年冰雹日數發生了1次突變,之后冰雹日數呈減少的趨勢,并且在2000年和2006—2016年UF值超過臨界值,說明這段時間減少趨勢顯著,通過了0.05顯著性水平。

2.1.2.2 雷暴日數 從雷暴日數Mann.Kendall檢驗可以看出(圖4):1969年之前,日喀則的雷暴日數呈增加的趨勢,之后呈減少的趨勢。根據UF和UB曲線在置信區間內的交點位置,確定在1970年雷暴日數發生了1次突變,并且在1983—2016年UF值超過臨界值,說明這段時間雷暴日數減少趨勢顯著,通過了0.05顯著性水平。

2.1.3 季節分布特征 統計1957—2016年日喀則冰雹和雷暴日數的季節分布特征,其結果見表1。從表1可以看出,日喀則冰雹主要集中在夏季,平均冰雹日數為4d,占全年冰雹日數的66.6%,其次為春季和秋季,各占16.7%,冬季冰雹日數為0。日喀則的雷暴也主要集中在夏季,夏季平均雷暴日數高達53d,占全年雷暴日數的72.6%,其次為秋季,平均雷暴日數為12d,占全年平均雷暴的日數的16.4%,春季平均雷暴日數為8d,占全年雷暴日數的11%,冬季雷暴日數為0。

2.1.4 逐月分布特征 對日喀則1957—2016年冰雹和雷暴日數的逐月分布特征進行分析(圖5)。從圖5可以看出,冰雹主要集中在汛期5—9月,占全年冰雹日數的95.3%,其中8月為冰雹的高發期,平均冰雹日數為2d,占年平均冰雹日數的52.7%,而10月至次年的4月,冰雹日數僅占全年冰雹日數的5.4%,其中11月至次年3月日喀則未出現冰雹天氣。各月雷暴日數也呈單峰型,雷暴的活躍期起始于5月份,其中6—9月為高發期,7月和8月雷暴日數達到峰值,平均雷暴日數分別達到19d和18d,占全年雷暴日數的54.5%。10月至次年的3月,隨著干季的來臨,各地雷暴日數迅速減少,僅占全年雷暴日數的1.4%,其中11月至次年2月份未發生雷暴天氣。日喀則冰雹和雷暴的這種月季節變化特征與大氣環流的季節性調整以及高原熱力作用的季節變化密切相關。

2.2 近10年日喀則強對流天氣特征 強對流天氣是指出現短時強降水、雷雨大風、龍卷風、颮線、冰雹等現象的災害性天氣,具有突發性強、影響范圍小、持續時間短等特點[4]。龍卷風和颮線主要分布在我國東部沿海地區,日喀則市的強對流天氣主要包括短時強降水、雷雨大風及冰雹天氣。

2.2.1 強對流天氣統計特征 短時強降水是指短時間內降水強度較大,降水量達到或超過某一量值的天氣現象。中國氣象局對于短時強降水標準是1h降水量大于20mm為一次短時強降水過程。根據西藏地區的天氣氣候特點以及近10年日喀則市逐日逐小時降水量的統計結果,1h降水量從未超過20mm,故本文規定1h降水量大于10mm算作一次短時強降水天氣。雷雨大風指在出現雷、雨天氣現象時,平均風力≥6級、陣風≥8級(風速≥17.2m/s)的天氣現象。統計2008—2017年日喀則出現的強對流天氣發現,近10年來,日喀則共出現了10次短時強降水、2次雷雨大風和29次冰雹天氣。由此可以看出,日喀則的強對流天氣以冰雹為主,占個例總數的70.7%,短時強降水占24.4%,而雷雨大風只占4.9%。從逐月分布看,絕大多數冰雹出現在8月份,占個例總數的38.5%,其次為7月和6月,分別占23.1%和19.2%,短時強降水主要出現在7月份,占個例總數的70%,其次為8月份,占個20%;而近10年出現的2次雷雨大風天氣分別出現在5月和8月。

2.2.2 強對流天氣的日變化特征 對日喀則市近10年強對流天氣日變化特征進行統計可知(表2),日喀則短時強降水主要出現在夜間,冰雹主要出現在下午至傍晚,雷雨大風天氣主要出現在下午至傍晚。具體來講,在10個短時強降水天氣過程中共有7個個例出現在21—02時,占該類型個例總數的70%,2個個例出現在15—17時,1個個例出現在09—11時。在29個冰雹天氣個例中,共有25個個例出現在下午至傍晚,并集中出現在14—20時,占該類型個例總數的86.2%;3個冰雹個例出現在20—02時,1個個例出現在11—14時;2個雷雨大風天氣過程各出現在下午和傍晚。

2.2.3 日喀則強對流天氣的強度特征 通過統計2008—2017年出現的10次短時強降水過程發現,共有8個個例的1h降水量在10~15mm,占個例總數的80%,而只有2個個例的1h降水量達到了17~18mm,相對而言,日喀則短時強降水的降水量級不大。對于雷雨大風天氣,根據日喀則2008—2017年雷雨大風天氣個例的統計結果表明,近10年來,日喀則只出現了2次雷雨大風過程。2次個例的瞬間最大風速在17~19m/s,日降水量不超過7mm。由此可見,日喀則雷雨大風天氣強度不大,并且出現的概率很低。決定冰雹天氣強度的主要因素為冰雹的直徑和冰雹持續的時間。一般冰雹直徑越大,其下落的速度就越快,造成的破壞力也越大。由近10年日喀則冰雹統計結果顯示,造成災害的日喀則冰雹最大直徑多在2mm以上。本文根據冰雹的危害性,將日喀則的冰雹分成3個等級:直徑<5mm為小冰雹,5mm<直徑10mm為中雹,直徑≥10mm為大冰雹。統計表明(表3),日喀則小冰雹占降雹總次數的86.2%,中雹只占13.8%,而大冰雹近10年內還未出現。由此可見,日喀則冰雹以中、小直徑冰雹居多,其中又以小冰雹為主,大冰雹出現的概率極少。主要原因是高原上空水汽含量相對較少,導致冰雹在對流云中上下往返歷程較短,因而大部分降雹雹粒較小。

進一步分析日喀則市近10年汛期冰雹的持續時間(表4),日喀則市近10年一共出現了29次冰雹天氣,但每個個例的持續時間相對較短,大多數冰雹降雹持續時間在10min以內,其中冰雹持續時間在5min以內的占48.3%;時間持續在5~10min的占41.4%,超過10min的冰雹很少出現,只占個例總數的10.3%。

2.3 日喀則強對流天氣的高空影響系統 通過對近10年日喀則出現的41個強對流天氣個例對應的Micap常規數據數據資料進行統計分析發現,造成日喀則強對流天氣的高空主要影響系統有以下3類:位于高原中西部的低渦系統、位于沿江一線的切變線以及高原低槽,分別占個例總數的29.3%、63.4%及7.3%(表5)。其中,切變線是造成日喀則對流性天氣的主要影響系統,有69%的冰雹和60%的短時強降水天氣均由切變線造成的。

存在以上3個影響系統的同時,一般日喀則發生強對流天氣時,孟加拉灣至印度半島一帶常存在低壓系統,或西太副高西伸脊線附近的外圍東南氣流偏強,兩者為日喀則強對流天氣發生發展提供充沛的水汽條件,與此同時,位置偏東北的伊朗高壓和南疆盆地、阿里至那曲中西部的小高壓單體的外圍偏北氣流輸送冷空氣南下,造成日喀則的強對流天氣。

3 結論

(1)1957—2016年日喀則冰雹日數呈減少的趨勢,氣候變化傾向率為0.6d/10a,在1993年發生了1次突變;雷暴日數也呈減少的趨勢,氣候變化傾向率為2.5d/10a,在1970年發生了一次突變。

(2)近60年來,日喀則冰雹和雷暴主要集中在夏季,分別占66.6%和72.6%,其次為秋季,分別占16.7%和16.4%。從逐月分布特點看,冰雹和雷暴均呈單峰型,峰值出現在7—8月。

(3)近10年來,日喀則強對流天氣以冰雹為主,占個例總數的70.7%,短時強降水占24.4%,而雷雨大風天氣只占4.9%。

(4)從月分布特征來看,大多數冰雹出現在8月,短時強降水出現在7月,而雷雨大風出現在5月;從日變化特征來看,冰雹主要出現在下午至傍晚,短時強降水主要出現在夜間,而雷雨大風天氣主要出現在下午。從強度變化來看,日喀則冰雹以中、小直徑冰雹居多,其中又以直徑≤5mm的小冰雹為主,占86.2%,持續時間多在10min以內,占89.7%;短時強降水天氣降水量級不大,降水量在10~15mm占80%;對于雷雨大風而言,風速在17~19m/s,日降水量不超過7mm。

(4)造成西藏日喀則強對流天氣的高空主要影響系統有3類:高原中西部低渦系統、沿江切變系統以及高原低槽,其中切變線是造成日喀則強對流天氣的主要影響系統,占總數的63.4%。

參考文獻

[1]肖天貴,假拉,肖光梁.西藏高原強對流天氣及短臨預報研究進展[J].成都信息工程大學學報,2011,26(2):163-170

[2]假拉,杜軍,邊巴扎西.西藏氣象災害區劃研究[M].北京:氣象出版社,2008:36-54.

[3]魏鳳英.現代氣候統計診斷與預測技術(第一版)[M].北京:氣象出版社,2008:63-66.

[4]俞小鼎,姚秀萍,熊廷南,等.多普勒天氣雷達原理與業務應用[M].北京:氣象出版社,2006:314-315.

[5]杜軍,馬玉才.西藏高原降水變化趨勢的氣候分析[J].地理學報,2004,59(3):375-382.

[6]唐小萍,張核真.西藏雷暴氣候特征初步分析[J].西藏科技,2004(5):38-40.

[7]鄭秀書,張廣庶,孔祥貞,等.青藏高原東北部地區夏季雷電特征的觀測研究[J].高原氣象,2003,22(3):210-215.

[8]張核真,假拉.西藏冰雹的時空分布特征及危險性區劃[J].氣象科技,2007,2(1):54-55.

[9]任景軒,朱克云,張杰,等.近30年西藏地區雷暴變化特征[J].氣象科技,2011,39(3):289-294.

(責編:張宏民)