城市新區交通規劃方法研究

羅瑞琪,孟維偉,高佳寧,薛丹璇

(中國市政工程華北設計研究總院有限公司,天津市 300074)

0 引言

改革開放進程不斷加快,帶動了我國社會經濟的發展,城市化進程逐步加快。作為城市功能的補充和完善的載體,一大批各具特點的城市新區相繼建設。城市新區作為城市整體的組成部分,應當具備城市的基本性質和功能,但相對于建設完備、基礎設施好、配套設施完善的中心城區而言,城市新區的建設尚未完成,基礎設施的功能仍有待開發[1,2]。不同的城市新區有各自不同的特色和性質,與舊城區相比,城市新區具有對城市中心區依賴性強、土地資源相對寬裕、用地規劃彈性十足等特點。

當前規劃體系中,交通規劃作為城市規劃的專項規劃之一,從編制流程中就決定了其從屬性和滯后性。城市總體規劃主要研究的是對土地利用的規劃,涉及交通部分的綜合交通規劃,僅僅是出于滿足土地利用規劃的目的,土地利用規劃與交通規劃編制時的分離,導致了規劃過程中二者缺乏充分的銜接和互動[3,4]。

雖然國內有很多研究關注了這二者的反饋關系,但涉及到控制性詳細規劃的編制,還沒有較為普遍的規劃方法使得交通系統與土地利用能夠有機結合,發揮交通系統對土地利用的反饋作用[5]。綜上所述,從控規層面引入交通影響分析的思想,從交通需求控制的視角來審視土地利用控制性規劃,提出適應于城市新區的交通規劃方法極為重要。

1 城市新區交通特性研究

由于城市新區土地利用與中心區的土地利用空間結構差異,城市新區的交通特性、交通設施的基礎結構也會呈現出與中心城區不一樣的特點,主要包括以下幾個方面。

(1)潮汐現象明顯

由于城市新區基礎設施不完善,對于中心區的依賴程度也會非常大,可以說不論是生活還是生產,都離不開中心區的引導和扶持。因此,不論是產業型新區還是居住型新區,都將在城市新區與中心區之間產生強大的交通需求,與中心區的交通將成為新區交通主要的聯系方向,并且會出現明顯的早、晚高峰差異,潮汐現象明顯。

(2)規劃影響下的交通發展模式

城市新區的出行方式結構和道路網布局尚未定型,交通規劃將直接影響居民的出行選擇。在規劃初期,結合交通發展模式和交通發展戰略,可以對居民的出行結構和出行行為進行十分有力的引導。

(3)發展慢行交通

慢行交通在城市交通中處于一個被忽略的位置。隨著城市規劃理念的進步,“綠色交通”、“低碳交通”等理念深入人心,慢行交通系統的發展建設已經成為新區規劃建設中一個很重要的階段。因此,在新區規劃中,會將慢行交通作為非常重要的方面進行考慮,相應的配套設施也會更為完善。

2 土地利用與交通系統的關系研究

2.1 土地利用與交通系統的反饋研究

隨著城市化進程的不斷加快,城市化初期遺留下來的交通問題日益嚴重,交通規劃與土地利用規劃的不一致性導致城市交通供需矛盾問題格外突出。因此,不少專家學者也試圖從理論上提出一套行之有效的方法,對交通擁堵進行治理并改善城市的交通環境,在規劃初期就考慮交通問題,建立有效機制解決好土地利用與交通系統之間的矛盾。

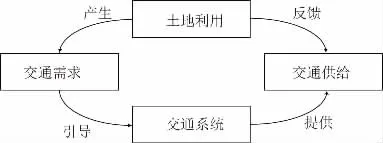

從本質上來分析:一方面,土地的開發利用是交通需求產生的根源,必然會導致居民的出行需求。土地的利用形式會影響交通產生吸引點、交通的流量流向以及交通需求。土地利用的集中程度也在一定程度上決定了城市的交通發展模式。另一方面,城市交通系統的運行狀況會反過來作用于城市的土地利用開發,交通供給可以影響各個地塊的可達程度,從而影響到土地利用效益,最后影響到土地開發。其中,土地利用與交通系統的互動反饋關系可以用圖1表示。

圖1土地利用與交通系統的互動反饋關系

在城市的規劃過程中,交通規劃應該與土地利用規劃相輔相成,互為依托。傳統規劃常將土地規劃與交通規劃分離開來,且對前者重視程度遠遠超過了后者,強調交通是土地使用的派生產物,將交通需求視為固定不變,從而忽視了交通對土地利用的反饋作用,以致交通供需矛盾日益加劇,擁堵問題頻發。因此,在規劃中應注重土地利用與交通系統的反饋研究,并同時兼顧交通系統效率和土地使用的效益。

2.2 土地利用與交通系統的關鍵指標

在土地利用規劃中,地塊容積率是對交通影響最大的指標。通過地塊地上建筑面積與地塊總面積的比值來進行計算,一定程度上代表了地塊的開發強度。地塊容積率作為紐帶,會直接影響著地塊的交通需求,聯系著土地利用規劃與交通系統規劃。容積率越大,則開發強度大,地塊所能夠容納的居住人口以及可以提供的就業崗位也就越多,從而地塊產生和吸引的交通量也越大。但是,有限的路網承載能力會限制路網上的交通量,造成道路負荷度的進一步增大,服務水平降低明顯。容積率的確定方法有很多,最常用的方法為城市整體密度分區法,即依據微觀經濟學的區位理論來綜合確定城市開發總量與整體開發強度,通過建立城市密度分區基準模型和修正模型,對各類城市建設用地進行開發強度分配,從而確定地塊的容積率。

路網承載力,是指城市道路網絡能夠容納的最大交通量。其影響因素有多個方面,主要包括道路網特性、出行結構、出行者路徑選擇模式、道路網絡的阻抗以及OD分布與路網的匹配度、服務水平。對于城市新區來說,要求用地建設必須與其周圍的交通設施建設情況相匹配,受到其交通設施承載力的制約;對于建設完成的中心區而言,交通設施建設應與其服務的用地情況相匹配,以土地利用的開發強度來決定交通設施的建設力度。路網上的交通量達到極限承載能力時,某些路段將會成為制約交通容量進一步提升的瓶頸,進一步加劇了交通供需矛盾。此時,道路網絡出現的交通瓶頸形成了對土地開發強度的強烈制約,如果放任土地進一步開發,容積率進一步擴大,路網運行狀態必將進一步惡化,最終導致土地利用效益下降。

綜上所述,中觀層面上的土地利用與交通系統之間的互動反饋關系,主要集中在容積率和路網承載力之上,二者分別代表著中觀層面的交通供和需,二者相互作用,相互反饋。

3 適合城市新區的交通規劃方法研究

當前國內主流的城市交通規劃按照層次大多分為交通發展戰略規劃、城市綜合交通規劃以及交通系統專項規劃等三個層次。理論依據大多是傳統的交通發生、交通分布、交通方式劃分和交通分配四步驟的技術方法。分析和總結現有的城市交通規劃資料,并結合城市新區的特性,可以發現基于“四階段法”的交通規劃方法在城市新區交通規劃中有以下局限性:(1)城市新區的用地結構不斷調整,導致交通需求難以預見;(2)現有規劃體系中,缺乏交通規劃對于土地利用規劃的反饋和調整機制;(3)交通規劃缺乏對居民出行行為的引導。

城市新區的道路網絡僅僅是存在于紙面上,路網的各項指標具有相當大的彈性和可變性,可以通過交通系統規劃來引導和控制交通需求,實現城市新區交通系統效率和土地利用效益的協調發展。基于土地利用與交通系統二者之間的互動反饋,本文提出了城市新區交通規劃的新方法:交通規劃不應該僅僅是對交通系統的規劃,更要在交通規劃之中體現出對城市土地利用規劃的反饋以及對居民出行行為的影響和引導,即在傳統的“四階段法”的基礎上,發揮交通規劃的引導和反饋作用。

通過“四階段法”得出規劃方案后,在控規層面,分析規劃方案路網的極限承載能力,并以此構建逆向需求控制規劃方案,分析土地利用與交通系統的契合程度。其中,分析道路網絡的極限承載能力時,以預期的交通結構和狀態作為輸入條件,分析規劃預期下的路網供給。當土地與交通二者協調出現問題時,通過調整交通供給和城市土地利用結構,來達到供需平衡的規劃目標。這種規劃方法強調土地利用與交通系統之間的互動反饋關系,通過二者的協調,達到土地利用與交通系統的最優。該規劃方法的思路如圖2所示。

在該規劃思路中,基于土地利用的城市新區道路網規劃,以現行的規劃方法為基礎,著重考慮路網承載力分析、交通需求控制指標規劃以及路網布局結構優化。路網承載力分析是進行交通需求控制指標規劃的基礎和前提,而對路網進行優化改善是當交通需求控制指標發生變化后的后續工作。該三步工作形成完整循環,直到規劃方案的最終確定。

4 結 論

本文對城市新區的交通特性進行了分析,提出了城市新區居民的交通行為可以通過規劃進行調整和引導,并結合城市新區的交通特性為引導性交通規劃研究了相關的發展策略。針對現有規劃方法對新區規劃的不適應性,提出了土地利用規劃應與交通系統相協調,并提出容積率和路網承載力兩個指標。在現有交通規劃方法在城市新區的應用性研究的基礎上,針對城市新區的特點,提出適合城市新區的交通規劃理念及規劃方法。