基于地形地質條件的蘭州新區雨洪水出路研究

郜軍輝

(中國市政工程西北設計研究院有限公司,甘肅 蘭州 730000)

0 引言

蘭州新區于2010年由甘肅省、蘭州市共同設立,并于2012年升格為國家新區,成為西北地區第一個、全國第五個國家級新區[1]。蘭州新區的戰略定位:西北地區經濟重要增長極、國家重要產業基地、向西開放的戰略平臺及承接產業轉移示范區。規劃至2020年,蘭州新區城市人口規模60萬人,GDP達1000億元;至2030年,城市人口規模100萬人,GDP達2700億元[2]。對于新規劃的百萬人口的重要城市,防洪與排澇安全至關重要。蘭州新區自開建至今已滿7年,新區內部防洪系統、雨水系統部分工程已開建或建成。但是時至今日,防洪和雨水系統下游排泄通道未打通。根據蘭州新區雨水規劃,新區北部的飛地產業組團(機場北)、石化產業組團、戰略性產業組團和綜合服務功能組團的雨水通過新建的雨水中通道和東排洪渠通過水阜河匯入黃河。相關機構在未調查研究蘭州新區雨洪水主要排泄通道的情況下,將新區雨洪水下游主要通道確定為新區東南部的水阜河,筆者認為存在一定問題。本文從蘭州新區所處秦王川盆地的地形和地質條件兩個方面,對蘭州新區歷史雨洪水排泄通道進行分析研究。

1 蘭州新區地形地質條件研究現狀

蘭州新區位于蘭州市西北的秦王川盆地。秦王川盆地離蘭州市城區約60 km,盆地南北長約42 km,東西寬10~14 km,面積約504 km2。盆地地勢由北向南傾斜,海拔高程1850~2150 m,地面坡度為1/80~1/100[3]。由于引大入秦工程的建設,秦王川盆地被開發成大型灌區,國內學者對秦王川盆地展開了相關研究。比如袁道陽等人對秦王川盆地的形成和演化特征進行了初步研究,判斷盆地應該形成于第三紀,中更新世晚期受東西兩側邊界斷裂的擠壓逆沖而形成一個斷陷盆地[4]。梁小峰對秦王川盆地1977—2011年土地覆被變化進行了研究,在研究的時間區間內,秦王川盆地砂田的面積縮小,從1977年的41876.9 hm2減少至2011年的3742.38 hm2;水澆地的分布范圍一直擴大,從1977年的1384.87 hm2擴大到2011年的32829.66 hm2[5]。王文焰等人對秦王川盆地雙層土壤結構的滲透特性進行了研究,并對砂層在黃土中的阻水作用和界面處的臨界含水量k進行了測定[6]。王文焰等人對秦王川地區土壤水分運動參數及相關性進行了研究[7]。朱中華對秦王川南部灌區的地下水動態進行了研究分析,得出盆地南部地下水的主要補給來源為盆地北部山區基巖裂隙水、溝谷潛流、盆地降雨入滲和灌溉水入滲四類,盆地內潛水大體由北向南運動[8]。

2 蘭州新區歷史洪水調查情況

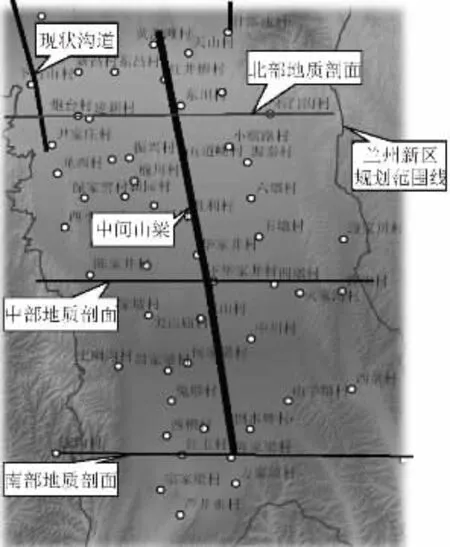

圖1為秦王川盆地地形分析圖,為蘭州新區規劃范圍。左側線為四眼井沙溝現狀溝道,四眼井沙溝自賈家灣出山后,現狀溝道明顯,至劉家井村溝道消失。右側線為正路沙溝,正路沙溝沿石廟峽—正路鄉—沙河井—甘露池分布,現狀溝道明顯,至甘露池后溝道消失。根據調查,秦王川盆地洪水主要來源于盆地北部山洪溝道和東西兩側坡面匯流,主要溝道為四眼井沙溝和正路沙溝。根據歷史洪水調查,四眼井沙溝曾經多次發生洪水,洪水淹沒區最遠至劉家井村下游約9 km處的龍西村處。正路沙溝在甘露池村處曾調查到洪水漫流,至東二干渠前消失。新區西南部中川機場處調查到地表漫流洪水,其來自史喇溝內洪水,淹沒兔墩子村、西槽村等處。

圖1 蘭州新區地形影像圖

3 基于蘭州新區地形條件的雨洪水出路分析

蘭州新區所處的秦王川盆地東、西、南三面黃土丘陵區高出盆地40~60 m。盆地地形自北向南傾斜,自然地面坡降約1%,盆地南北向高程介于2300~1890 m。盆地中部斷續分布有三個南北向展布、長數千米、寬0.5~2 km、高出平原5~20 m的第三系基巖山梁,分別為東古山村—金家廟村—郁家窯村、黃茨灘—秦川鎮—華家井村—中川村—周家莊—陳家梁村西側、東小川村—四墩子村—山字墩村。黃茨灘—秦川鎮—華家井村—中川村—周家莊—陳家梁村西側為盆地南北主要山梁,將盆地大體分為東、西兩個南北向平原,使盆地東西向地形整體呈現W形。

東側平原東西寬2~7 km,地面東西向為單側坡,由西側向東側臨山側傾斜,東西向地面坡度約3‰。在臨山側形成向南部發育有相對低于平原區約3 m的寬淺溝谷,寬度200~500 m。溝谷具體走向為東川村—六墩子村—四墩子村—羅圈灣村—山字墩村—陳家梁村東側—方家坡村東側—蘆井水村,溝谷在羅圈灣村處連接龔巴川入口,在山字墩村處連接水阜川入口,末端至蘆井水村。西側平原東西寬2~9 km,向南部發育有相對低于平原區3~6 m的寬淺溝谷,寬度200~600 m。寬淺溝谷位于西側平原中間,由東西側向中間傾斜,東西向地面坡度約2%。溝谷具體走向為紅井漕村—振興村—紅星村—廖家槽村—兔墩子村—方家坡村—蘆井水村。東西側平原寬淺溝谷最終匯合于盆地西南側的蘆井水村處。蘆井水村位于盆地西南部,為黃河一級支流李麻沙溝的入口。

因此根據秦王川盆地地形條件分析,盆地周邊溝道及其內因暴雨產生的雨洪水地表徑流,必然沿地表漫流匯入東西兩條溝谷,除東部溝谷部分地表徑流流入龔巴川、水阜川以外,其余地表徑流均將匯于蘆井水村處,通過李麻沙溝匯入黃河。這與調查到的四眼井沙溝內地表徑流沿西側溝谷漫流至龍西村基本一致。

4 基于蘭州新區地質條件的洪水出路分析

蘭州新區所在的秦王川盆地,沖洪積礫石層厚36~59 m,其上覆薄層次生黃土。秦王川盆地的地勢由北東向南西方向傾斜,盆地底部為第三系河湖相和山麓相的碎屑堆積物,厚達400~500 m,以泥質砂巖、砂礫巖和泥巖為主,上部為晚更新世(Q3)沖洪積礫石層。

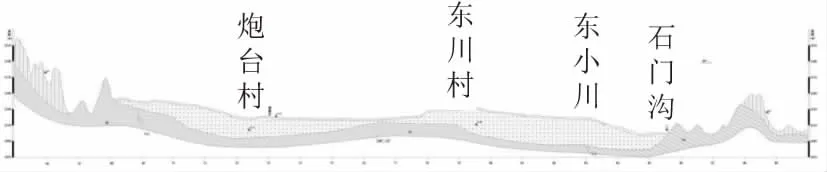

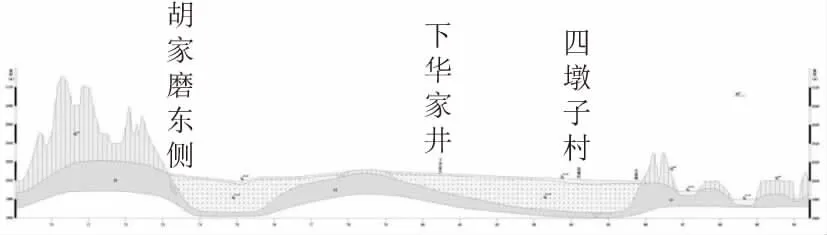

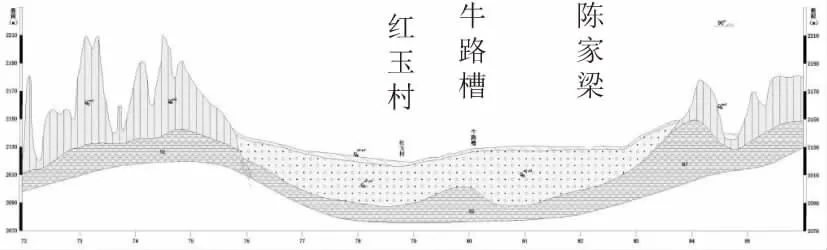

圖2~圖4是秦王川盆地東西向三條地質測繪圖[9]。圖2為秦王川盆地北部炮臺村—石門溝村地質剖面,圖3為盆地中部陳家井村—下華家井—四墩村—鏵尖村地質剖面,圖4為盆地南部深溝村—馬家山村—陳家梁村—陳家井村(龔巴川)地質剖面。根據圖2和圖3,盆地東西兩側泥巖層明顯下凹后形成兩個凹槽,凹槽內充填有深厚礫石,凹槽內礫石層厚度約20~40 m,兩個凹槽中間分隔泥巖層寬度 3~4 km,厚度 20~40 m。根據圖 4,盆地東西兩側也形成兩個凹槽,兩個凹槽中間分隔泥巖層寬度不足1 km,厚度約10 m,凹槽兩側充填礫石層相互貫通。

圖2 盆地北部地質剖面圖

圖3 盆地中部地質剖面圖

圖4 盆地南部地質剖面圖

根據勘察,秦王川盆地東西兩側凹槽內充填的礫石分選性和磨圓度較好,表明凹槽內充填礫石為經過較長距離的搬運堆積而成[4]。由于盆地為干旱盆地,附近無經常性地表徑流,但地層中存在著Ⅰ~Ⅲ級沖洪積階地,階地二元結構清晰,推測盆地東西兩側凹槽為兩條古河道[4]。東側古河道北端入口為天祝縣松山鄉的松山灘[9],南端出口為秦王川盆地西南部蘆井水村—李麻沙溝;西側古河道始于四眼井沙溝,南端出口為蘆井水村—李麻沙溝,東西古河道通過李麻沙溝連接黃河。古河道位置與盆地東西兩個溝谷位置大致相同。

東部古河道大致沿甘露池村—五墩子村—方家坡村—蘆井水村一線,地下水的埋深由北部漫水灘村處的20 m,至南部五墩村處加深至50 m以上。再向南又逐漸變淺,至中川村處約35 m。西部古河道大約沿雙龍泉村—下古山村—陳家井村—西槽村—蘆井水村一線,在陳家井村以北,地下水埋深18~47 m,由北向南逐漸加深。在陳家井村以南,地下水埋深達3~37 m,由北向南變淺,至南部蘆井水村處溢出地表。

因此根據秦王川盆地地質條件,盆地東西兩側分布有兩條古河道,河道內充填厚層礫石,砂礫石層滲透系數20~45 m/d,其表層僅有薄層次生黃土覆蓋層,盆地周邊山洪及盆地內降雨形成的地表徑流在漫流過程中極易下滲,由地表徑流轉變成地下徑流,地下徑流匯集于東西兩側古河道,古河道在盆地西南側蘆井水村處溢出地表,轉變為地表徑流后通過李麻沙溝匯入黃河。

5 結 語

(1)蘭州新區所在的秦王川盆地地形自北向南傾斜,南北向的黃茨灘—陳家梁村山梁將盆地劃分為東西兩個平原區,在東西平原區各有一條明顯的寬淺溝谷,使盆地東西向地形呈現W形。東西兩條溝谷最終在盆地西南部蘆井水村處交匯。盆地及周邊丘陵區因暴雨產生地表經流時,必然沿地表漫流匯入東西兩條溝谷,并最終匯于蘆井水村處,通過李麻沙溝匯入黃河。

(2)蘭州新區所在的秦王川盆地東西兩側分布有兩條古河道,河道內充填厚層礫石,盆地周邊山洪及盆地內降雨形成的地表徑流在漫流過程中極易下滲,由地表徑流轉變成地下徑流,地下徑流通過東西兩側古河道在盆地西南側蘆井水村處溢出地表,轉變為地表徑流后通過李麻沙溝匯入黃河。

(3)蘭州新區將防洪與雨水系統下游主要通道確定為新區東南部的水阜河,與秦王川盆地歷史雨洪水出路不相符。這種調整勢必加大下游水阜河排泄洪水壓力,而李麻沙溝原始排洪斷面在規劃調整后將被嚴重壓縮,很有可能會導致蘭州新區排水不暢現象的產生。